促进还是阻碍?

刘晓玲

〔内容提要〕构建综合首位度和协调发展指标体系测算2011—2021年长沙“强省会”水平和湖南省区域协调发展指数,建立计量模型实证分析强省会战略对湖南省区域协调发展的效应。结果显示:人口规模的提升引致长沙综合首位度的变化,长沙的人口“虹吸效应”明显;湖南省区域协调发展水平呈微弱增长态势,且呈现“前升后降”的阶段性差异;长沙综合首位度与全省区域协调发展水平存在“倒U形”非线性关系。基于研究结果,湖南要以长株潭都市圈为延展面,构建与人口规模相适配的城市系统;要优化基本公共服务均等化供给;要培育“反磁力”的省域副中心城市。

〔关键词〕强省会战略;协调发展;虹吸效应;溢出效应

注:本文受2023年度长沙市哲学社会科学规划课题“促进还是阻碍?——长沙强省会战略对湖南省域经济协调发展的效应分析”(项目编号:2023CSSKKT173)资助。

一、问题提出

2019年8月,习近平总书记在中央财经委员会第五次会议上提出,增强中心城市和城市群等经济发展优势区域的经济和人口承载能力。2019年12月,习近平总书记再次强调,要提高中心城市和城市群综合承载能力。在我国,省会城市往往是该省级行政区的中心城市,是省域内行政资源、人才资源、科技资源、金融资源等发展要素的集中承载地。凭借先天的资源优势,省会城市先是通过极化效应实现各类生产要素的快速集聚形成经济增长极。当积聚到一定程度后,扩散效应开始发挥作用,会将省会城市的经济发展成果逐级传导到周边城市,从而实现省会城市与非省会城市的共同发展。鉴于“强省会”的现实意义,2021年11月,中共湖南省第十二次代表大会正式提出实施强省会战略。2022年4月,湖南省委、省政府发布《关于实施强省会战略支持长沙市高质量发展的若干意见》,提出持续增强长沙市的全省辐射力、区域引领力、全国竞争力、全球影响力,以长沙市为极核,引领长株潭都市圈和全省各市州协同发展。但是,实施强省会战略,究竟是会给长沙带来更大的“虹吸效应”,还是会推动湖南实现协调发展,需要实证检验分析。

理论界普遍认为中心城市通过极化和辐射两种效应与周边城市形成互动关系。具有代表性的理论学说有:中心地理论、增长极理论、循环累积因果理论、极化—涓滴效应、中心—外围理论、核心—边缘理论、点轴理论等。这些理论,尤其是增长极理论,被认为是“强省会”战略的理论雏形。

关于中心城市对区域经济发展的影响,国内外学者做了大量的实证研究,结果不尽相同。大致分为三类:部分学者认为中心城市的快速集聚将加剧与其他城市之间的发展差距,进而导致不均衡发展。还有部分学者认为中心城市的集聚对周边区域具有较为显著的空间溢出效应。也有部分学者认为中心城市首位度提升对经济增长的效果要具体分析、区别对待。

已有的大量研究尤其是国内研究成果为本文研究提供了重要借鉴和启示。本文主要边际贡献在于:一是就研究對象和范围而言,专注于“强省会”战略对湖南省的区域协调发展的。近年来,“强省会”战略成为多个省份共同选择的空间发展新逻辑,成为省域经济发展的推进器。从现有的国内研究成果来看,较为集中在省会城市首位度与经济增长之间的关系,鲜有学者专门研究“强省会”战略对区域协调发展的影响效应。本文单独研究“强省会”战略对湖南省区域协调发展的影响效应。二是就研究方法而言,在吸收以往研究成果的基础上,将从更广义的价值维度构建指标体系。比如,在衡量长沙首位度时,采用人口首位度和GDP首位度两个指标来刻画“强省会”水平,避免了以往研究中单一指标的弊端,更能体现长沙集聚度的真实情况。又如,在分析区域协调发展时,以习近平总书记关于区域协调发展重要论述为基本遵循,构建测度湖南省协调发展水平的指标体系,从而拓展和深化对区域协调发展的评价。

二、长沙首位度测度

(一)测度方法

城市首位度是衡量一个城市强与弱的关键指标,能够在一定程度上代表资源要素在该城市的集中程度。在国际上,这个指标通常是以省会城市与省内第二位城市的人口规模、经济规模的比值来衡量计算。近年来,国内习惯采用省会城市占全省的人口总量或经济总量的比值来反映。一是人口首位度,以一个省会城市常住人口占所在省份的比例数值来表示。对于人口首位度达到多少才是强省会,学术界和业内并没有明确的标准定义,普遍认为人口首位度超过20%,是一个重要的分界线。二是经济首位度,以一个省会城市GDP占所在省份GDP的比例数值来表示。一般认为,30%是基准线,超过30%被认为是强省会。

(二)长沙首位度评价

1.时序特征

表1展示了2011—2021年长沙首位度情况。从人口首位度来看,长沙的人口首位度呈现持续上升趋势,从2011年的10.72%大幅提升至2021年的15.12%。2011年末,长沙常住人口为709.07万人,排全省第3,次于衡阳和邵阳;2013年末,长沙常住人口为722.14万人,超过邵阳,排全省第2;2014年末,长沙常住人口为731.15万人,超过衡阳,跃居全省第1;2020年末,长沙常住人口首次突破千万,达到1004.79万人;2021年末,长沙常住人口为1023.93万人,比2011年增加314.86万人,增长44.4%,年平均增长率为4.03%。同期,湖南全省常住人口增长仅为41万人,不及长沙1/7。显然,在省会长沙人口规模迅速扩张时,不可避免地虹吸了省内其他城市的人口。从GDP首位度来看,长沙的经济首位度并未呈现出明显的变化规律,在30%的基准线上下浮动。在观测时段内,一直处于全省第1。2017年,长沙GDP首次突破万亿元;2021年,长沙GDP达到1.32万亿元。从分类首位度对比来看,长沙的人口集聚速度明显快于经济集中度。这与长沙所处的经济发展阶段以及城市面积扩容都有关系。

2.客观位置

以经济首位度为横轴、人口首位度为纵轴,选取2021年26个省会城市以及自治区首府构建首位度的象限图(见图1)。以经济首位度30%和人口首位度20%的基准线为划分标准,可将省会城市划分为三个类型:强省会(第一象限)、中等省会(第二象限和第四象限)、弱省会(第三象限)。其中,强省会有8个省会城市,分别是东北地区2个(长春、哈尔滨),西部地区4个(银川、西宁、西安、成都),中部地区1个(武汉)以及海南海口。中等省会有3个,分别是人口首位度高的沈阳和福州以及经济首位度高的兰州。弱省会(即人口首位度和GDP首位度均没有超过基准线)有15个省会城市,分别是南京、济南、杭州、合肥、长沙、郑州、太原、南昌、南宁、昆明、贵阳、呼和浩特、石家庄、广州、乌鲁木齐,既有沿海发达省份的省会城市,也有中西部欠发展省份的省会城市。

具体来看长沙的坐标位置。一是从人口首位度来看。长沙在26个省会城市(自治区)中排第19位、中部第4位。2021年末,常住人口过千万的省会城市有8个,依次是成都、广州、武汉、西安、郑州、杭州、石家庄和长沙。其中,人口首位度超过长沙的有4个,依次是西安、成都、武汉、杭州;人口首位度超过分界值20%的是西安、成都和武汉。二是从经济首位来看。长沙在26个省会城市(自治区)中排第10位、中部第2位。2021年,GDP过万亿元的省会城市有10个,依次是广州、成都、杭州、武汉、南京、長沙、郑州、合肥、福州和西安。其中,经济首位度超过长沙的有3个,依次是成都、西安和武汉;经济首位度超过临界值30%的也是这3个省会城市。三是从分类首位度对比来看。长沙人口首位度和经济首位度的排名差距较大,长沙人口首位度短板较为明显。相较之下,成都、西安和武汉三个省会城市首位优势十分突出,是人口和经济高度集中的“强省会”,“一城独大”迹象明显;广州、杭州等省会人口规模比较大、城市经济发展水平比较高,但人口首位度和经济首位度都相对较低,属于典型的“弱省会”,这些省会城市所在的省份呈现出“双核”或多中心模式,如广东省的广州—深圳、浙江省的杭州—宁波。

三、湖南省区域协调发展水平测度

(一)指标体系

习近平总书记指出,推进实现城乡区域协调发展,不仅是国土空间均衡布局发展的需要,而且是走共同富裕道路的需要。习近平总书记在2017年12月中央经济工作会议上,提出了区域协调发展的三大目标:“要实现基本公共服务均等化,基础设施通达程度比较均衡,人民生活水平大体相当。”基于习近平总书记对区域协调发展内涵的阐释,本文构建包含基本公共服务均等化、基础设施通达程度和人民生活水平3个一级指标以及基本公共教育服务、交通基础设施建设、发展潜力等10个二级指标的区域协调发展指标体系。其中,部分二级指标需要通过三级指标进一步测度(见表2)。

1.基本公共服务均等化指标

基本公共服务是由政府向社会全体成员提供的兜底性、基础性福利,旨在保障全体成员基本权利,强调服务数量和质量的无差别化、均等化。根据我国《“十四五”公共服务规划》,基本公共服务主要包括教育、医疗卫生、社保就业等。鉴于此,本文选取教育经费占GDP比重、每万人拥有卫生技术人员数、人均拥有公共图书馆藏量和基本社会保障来度量基本公共服务状况。其中,基本养老保险和基本医疗保险是基本社会保障的两大主要构成部分。同时,根据数据可得性,本文选取人均基本养老保险基金支出和人均城镇居民医疗保险基金支出度量社会保障水平。这两项指标的具体计算方法为:人均基本养老保险基金支出=基本养老保险基金支出/离退人员参加养老保险人数;人均城镇基本医疗保险支出=城镇基本医疗保险基金支出/城镇基本医疗保险年末参保人数。

2.基础设施通达程度指标

基础设施是直接影响人民群众生活质量的重要公共产品。我国城乡差距和区域差距最大的一个方面就是基础设施通达程度的差异。因此,推动基础设施建设对于促进机会平等和共享发展具有重要意义。本文选取公路里程数和铁路营业里程来度量交通基础设施的供给状况,选取光缆线路长度刻画新型基础设施的供给状况。

3.人民生活水平指标

改善人民生活水平是党一切工作的出发点和落脚点。城乡居民收入水平、消费水平是体现人民生活水平最重要的指标。同时,现阶段我国人民生活质量和水平的提升还依赖于经济增长。因此,本文选取人均GDP、居民人均可支配收入和消费水平测度人民生活水平。同时,测度了城乡收入差距和消费差距。其中,城乡收入差距以城镇居民人均可支配收入/农村居民人均可支配收入度量,城乡消费差距以城镇居民消费水平/农村居民消费水平度量。

(二)测度方法

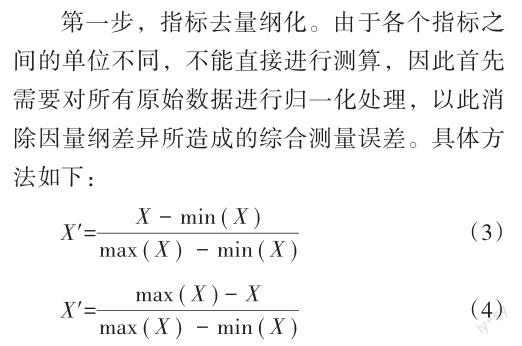

式(3)和式(4)分别对应正向指标和逆向指标的无量纲化处理方法。

第二步,确定指标权重。基于区域协调发展的内涵,基本公共服务均等化、基础设施通达程度和人民生活水平3个方面在指标体系中具有同等重要性,利用等权重法进行赋权,具体权重见表2。

第三步,计算湖南省区域协调发展指数。对归一化处理后的所有指标进行加权求和,最终得到各年份湖南省区域协调发展指数。计算公式如下:

(三)数据来源

研究时间跨度是2011—2021年共11年。数据主要来源于相应年份湖南省统计年鉴、各地级市统计年鉴以及国民经济和社会发展统计公报,所需人口数据来自从全国第六次和第七次人口普查结果中筛选的数据。

(四)测算结果

图2揭示了湖南省区域协调发展水平的演变趋势。从中可以看出,湖南省区域协调发展水平呈微弱增长态势,协调发展指数由0.254增加至0.256。在考察期内,湖南省区域协调发展水平在2018年前后呈现出阶段性差异:2018年之前,湖南区域协调水平整体上为波动性上升,协调发展指数从2011年的0.254提高到2018年的0.262;2018年开始,湖南区域协调发展水平有所下降。为了进一步找出造成阶段性差异的原因,将测算结果细分至一级指标。

从3个一级指标的测算结果得出,在观测时间段内,人民生活水平对湖南省区域协调发展水平的贡献率高达90%,这说明区域协调发展成果最终体现为区域之间居民生活水平的趋同。这意味着,缩小各地区不同群体之间的收入水平和消费能力的差距仍然是湖南省实现区域协调发展的重中之重。造成湖南省区域协调发展水平在2018年后出现阶段性差异的主要原因是:人民生活水平指数和基本公共服务均等化水平指数的同时下滑。其中,影响程度更深的是基本公共服务均等化水平的差异波动,尤其是人均基本养老保险金变异系数。在同等收入水平下,公共产品供给水平的差异对湖南省区域协调发展具有重要影响。这意味着,未来湖南不仅要提高区域总体经济发展质量,也要致力于科教文卫等区域公共产品的协调供给。

四、实证结果与分析

(一)变量选取及指标说明

(1)被解释变量:湖南区域协调发展水平(HN LCD)。选取湖南省域协调发展指数度量(如图2所示)。

(2)核心解释变量:长沙综合首位度(CS CFD)。无论是单选人口首位度还是GDP首位度,均不能完全刻画省会城市的强弱状态。综合国际通行指标和国内修正指标,本文采用省会城市人口首位度和经济首位度的算术平均值来刻画省会首位度。计算方法如下:

省会城市综合首位度=(人口首位度+经济首位度)/2

(3)控制变量:政府支持水平(Gov),以人均政府财政预算支出表示;对外贸易依存度(Tra),以货物进出口总额占GDP比重衡量;城镇化水平(Urb),以城镇常住人口占常住总人口比重表示。

(二)模型构建

从实施目标上讲,“强省会”战略的意图是将省会城市作为本省的经济增长极,通过极化和辐射两种效应带动全省经济发展。但从理论推演上讲,极化效应和辐射效应究竟谁大谁小并没有定论。如果极化效应强于辐射效应,结果就是资源要素过度向省会城市集中,在“虹吸效应”下,非省会城市发展缓慢,省内城市之间的发展差距不断扩大,最终制约和阻碍省域协调发展。如果相反,在“溢出效应”下,省会城市将带动周边城市的共同发展,进而促进省域经济协调发展。因此,“强省会”战略与省域协调发展水平之间的关系极可能是“虹吸”与“溢出”的综合结果。因此,“强省会”战略将对湖南区域协调发展产生非线性空间影响,构建如下模型:

其中,LCD代表湖南区域协调发展水平,CFD代表长沙综合省会首位度,Xi为一系列控制变量,C为常数项。

(三)基本估计结果

表4的1—4列分别估计了长沙综合首位度(无控制变量和加入控制变量)、人口首位度、经济首位度与湖南省区域协调发展水平的关系。

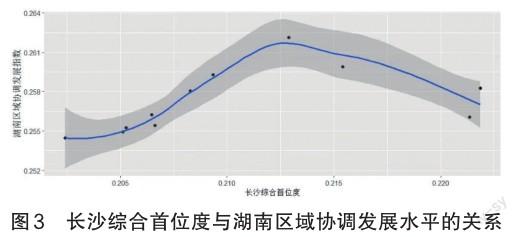

列1和2表明,无论是否加入控制变量,长沙综合首位度与湖南省区域协调发展水平之间始终具有“倒U形”的非线性关系,即随着长沙综合首位度上升,全省协调发展水平先升后降。这说明,在首位度较低时,适度实施“强省会”战略可以促进湖南区域协调发展水平;而首位度超过一个界值后,继续做大做强长沙将导致虹吸效应的负面效应逐步显现,长沙和其他城市间的协同效应减弱,不利于全省的协调发展。以加入控制变量的模型为例,利用最优首位度测算公式,测得拐点为0.213(见图3)。当综合首位度低于0.213时,“强省会”战略的实施有助于区域协调发展;当综合首位度高于0.213时,“强省会”战略的实施加剧了长沙与非省会城市的地区差距。

为分析不同类型首位度的影响,以人口首位度和经济首位度分别作为核心解释变量进行计量回归。结果显示,长沙人口首位度与湖南区域协调发展水平具有“倒U形”的关系,而长沙经济首位度没有通过显著性检验。

综合上述结果,适度实施“强省会”战略将有利于湖南省区域协调发展水平,这主要是因为人口集聚的正效应产生了正向空间溢出效应。而超过一定阶段后,“人口拥堵”负效应开始超过“要素虹吸”正效应,抑制了整体的协调发展水平,也使得长沙与非省会城市的发展差距持续上升。

五、研究结论与政策启示

(一)主要结论

(1)长沙综合首位度的变化主要是人口规模的提升带来的。近10年来,长沙的人口首位度呈现持续上升,说明长沙在人口方面已经呈现明显的“虹吸效应”。相较之下,虽然经济首位度并未有明显变化,但经济首位度始终位于全省第1。这些结论表明,湖南是一个以省会长沙为单中心空间结构的省份。

(2)湖南省區域协调发展水平呈微弱增长态势,且有阶段性差异。造成湖南区域协调发展水平呈现“前升后降”时段性特征的主要原因是:2019年开始,人均基本养老保险金增速明显低于全省人均可支配收入增速。这意味,就整体而言,湖南的养老金水平和社会平均工资水平的差距越来越大。

(3)长沙综合首位度和人口首位度对全省协调发展水平存在“倒U形”影响。当长沙综合首位度低于0.213时,可以适度实施“强省会”战略来提高长沙的集聚水平,从而促进全省的协调发展水平;反之,湖南则要积极培育省域副中心,逐步形成双核或多核模式,降低省会长沙的集聚程度。

(二)政策建议

(1)构建与人口规模相适配的城市系统。以长株潭都市圈为延展面,提高长沙人口承载能力。优化长沙内部空间结构(包括土地规划和交通规划等),力求在发挥人口集聚效应的同时,减少通勤和拥堵成本所带来的福利损失,预防长沙“一城独大”导致的资源错配。合理布局和优化都市圈内产业结构的主辅配套,实现都市圈内各城市功能互补和相互赋能。

(2)优化基本公共服务均等化供给。坚持“坚守底线、突出重点”,科学明确民生领域财政支出的“圈层”。在过“紧日子”的基础上,尽最大可能保证短板性、普惠性、基础性、兜底性的民生需求得到实现与满足,从项目上、方向上、区域上优化财政支出,做到把钱花在刀刃上。尤其是对养老保险来说,要发展多层次、多支柱养老保险制度体系,改变公共养老金制度独力支撑的格局。

(3)培育“反磁力中心”城市。通过优化政府战略规划,培育省域副中心,打造全省双核或多核模式,实现全省多中心发展和大中小城市一体联动。增强其他城市的独立节点功能,主动增大与长沙的联系强度,缩小与省会城市长沙的差距,最终形成长沙带动周边城市的发展,周边城市的发展又能反哺长沙的局面。

(作者单位:中共长沙市委党校经济学教研部)