植物方言词本字考五则

词作为语言的建筑材料,它往往是音义形的统一体。然而,在语言发展过程中,由于生僻字形失传、字音存在不平衡音变、意义发生变化等因素的影响,对于部分词汇,使用者往往只知其音,不知其形。仅就植物类词汇而言,各地方言中就有许多本字不明、用同音字加以记录的情况。因此,对它们进行“正本清源”,明晰构词缘由与变化路径就显得尤为重要。

一、“割条”考

甘肃陇南文县方言将藤本植物的枝茎叫做“割条”[k?42thi?o24]。①“割”,《广韵》“剥也,害也,断也”,古达切,见母山摄曷韵开口一等入声字。虽然声韵相符,但该字主要表示“用刀截断、分割、放弃”等意义。“条”,《广韵》“小枝也”,徒聊切,定母效攝萧韵开口四等平声字。就字面意义而言,“割条”即表示折枝。其中“割”作为动词性的字眼,是前字本字的可能性并不高。

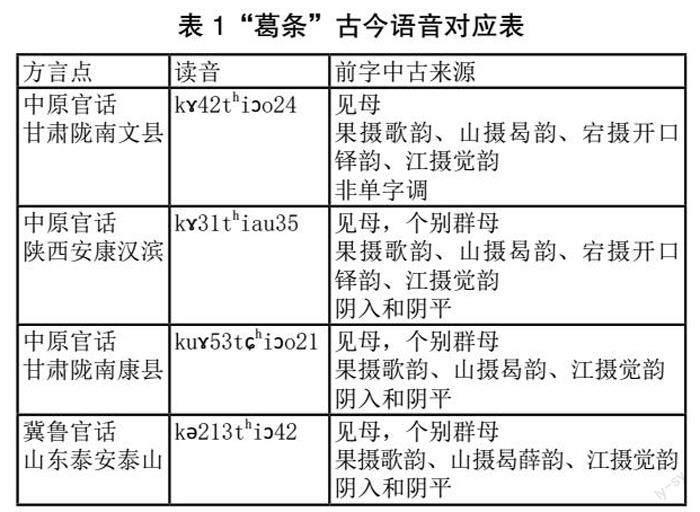

调查发现,除了文县方言以外,陕西安康汉滨方言、甘肃陇南康县方言、山东泰安泰山方言也有类似的说法。通过比较这些方言,可知它们的读音多为同一来源,应当为同一语素。具体读音和中古来源如表1所示。

结合上述古今语音对应关系后可知,这类表示藤的方言词本字应当为“葛条”。“葛”,《广韵》古达切,见母山摄曷韵开口一等入声字,声、韵皆相符。声调情况除了文县话相对比较复杂以外,其余方言也完全符合。在文县方言中,阴入字和次浊入字归入阴平调31调,全浊入字与浊声母平声字合流读阳平13调。当阴平字调位于阳平字调前,两字组往往读42—24调式,例如“钥匙、舒服、三十、经常”等等。因此,“葛”与“条”组成的两字组同样也可读42—24调式,就字音而言,“葛”完全符合古今对应关系。就意义而言,《说文》曰:“絺綌艸也。从艸曷聲。”絺綌(chī xì)就是葛布,“葛”本义是一种纤维可以织成布的藤本植物,它茎长二三丈,可以缠绕在他物上。所谓“葛条”指的就是葛藤,之后词义发生泛化,能够指称所有藤本植物的枝茎。例如,清代小说《小五义》就曾记载:“由山石缝儿里长出一棵松树,年深日远,上面的松枝蟠得顶大,上边又有几棵藤萝,……教国南把刀扔下来,拿着刀,把葛条砍掉无数”②这里的“葛条”指的就是藤萝的枝茎。

二、“居居”考

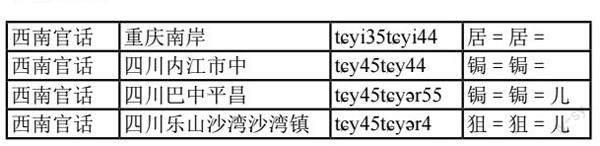

在大部分汉语方言中,植物茎干、枝叶等部位出现的尖锐器官往往被称为“刺”,然而在四川、重庆等地区,人们对这些“草木之刺”的说法却具有一定的独特性。对于这些说法,当前记录者写法不一,主要有“居居”“锔锔”“狙狙儿”等等,具体方音如下所示:

总体而言,无论是“居、狙”,还是“锔”,它们都没有与之相关联的意义。《广韵》:“居,居之切,见之开三平,语助;又九鱼切,见鱼合三平,当也,处也,安也”;“狙,七预切,清鱼开三平,猿也”;“锔,居玉切,见烛开三入,以铁缚物。”显然,它们都是记音字,而非本字。

据考证,这类方言词的本字应当为“锥”。“锥”,《广韵》:“职追切,章脂合三平,说文‘锐也”,义相合,音看似与上文其他方言都不相符。但“锥”在重庆、乐山、平昌等方言中读[tsuei],在内江方言中读[t?uei]或[tsuei]。肖梅旎曾指出:“在内江方言中,‘制指止枕职等部分章母字只读翘舌音,而‘锥主招舟折等字却有平翘舌两读”。据此可知,四川方言早期是具有翘舌音的,这些读翘舌音的中古章母字往往会变读为平舌音、与精母字合流。其中,章母脂韵合口字(如“锥”)与精母脂韵合口字(如“醉”)合流的现象就普遍见于上述方言,如表2所示。

另外,通过对比这些方言的新老派口音可知,“遂隧虽”等部分中古精组脂韵合口字早期曾发生过一种音变。它们的声母往往会颚化,读成颚龈擦音?,韵母则变读为撮口呼y,具体情况如表3。

结合这些精组脂韵合口字的新老语音情况,可以类推出早期“醉”等精母脂韵合口字可能也有[t?y]的读法,它是以下音变轨迹的结果:tsuei→tsui→t?y。而目前占主导地位的新派口音与普通话语音相似,已然是新一代人受到普通话影响又读回了[tsuei]。在明确这些方言精组字存在上述音变链后,可以合理推测章母脂韵合口字“锥”在与精母字合流后也发生了相同的音变过程:t?uei→tsuei→tsui→t?y。这种观点,张强、周及徐等人也曾举成都、崇州、自贡等四川方言情况展开过具体说明。他们在论述该观点的同时,还进一步指出:“由于元朝以来的古代和近代文献皆未记录四川方言‘锥读[t?y]的情况,该类音变应该是现代发生的结果,而非中古滞后音变(*tsiu?→t?y)。”综上所述,“锥”应当是这类方言词的本字。当表示“草木之刺”这个意义时,它仍保留白读读音[t?y],其余情况下统一读回[t?uei]。

三、“刺巴/刺巴笼子”考

同样对于刺,另外一些西南官话和个别湘语、江淮官话还有其他的说法,《汉语方言大词典》将其记为“刺巴”。具有这种说法的方言举例如下:

“巴”,《广韵》:“伯加切,帮母麻韵开口二等平声字,巴蜀。又州。取国以名焉。……亦虫名。又姓。”“巴”本为“大蛇”之义,发展至今意义十分复杂。肖建春通过整理方言俗语,全面归纳了“巴”的所有词义及其引申轨迹,如图1。

然而这些意义皆不相合。《汉语大词典》指出:“巴,同笆”。“笆”,《广韵》有两切,一是“伯加切,帮麻开二平,有刺竹篱”;二是“傍下切,并母马韵开口二等上声字,竹名出蜀又音巴”。《集韵》:“邦加切,帮麻开二平声,竹之有刺者。”“笆”本义就是一种刺竹。《玉篇》:“笆,竹有刺”。晋戴凯之《竹谱》:“棘竹骈深,一丛为林,……亦曰笆竹。”据文献记载,古时有“棘篱”“笆篱”等说法,例如唐代卢纶《酬李端长安寓居偶咏见寄》的“坏檐藤障密,衰菜棘篱深”;白居易《买花》的“上张幄幕庇,旁织笆篱护”等等。早期人们会将带刺草木作为天然屏障,起到围困或庇护的作用。受此影响,“笆”后来又引申出“有刺竹篱”的意义。据此推测:“刺巴”应当就是“刺笆”。在词汇双音节化的过程中,“笆”用来象征草木之刺的用途。这种以植物用途进行构词的情况并非孤例,类似的情况还有芒的俗称“笆茅”。明李时珍在《本草纲目·草二·芒》中记载:“芒,《尔雅》作莣。今俗谓之笆茅,可以为篱笆故也。”综上所述,这些方言所谓的“刺巴”应为“刺笆”。

至于为什么安徽广德话称“刺”为“刺笆笼子”?笔者不敢妄下断论,猜测可能是因为在语言使用变迁过程中,人们不知“刺巴”最初的构词缘由,进而又沿循了相同的构词思路,又在后面加上了类似的表达“笼子”。

四、“乌桃”考

在重庆荣昌盘龙镇的客家话中,核桃有两种说法。除了叫“核桃”[he?thau]以外,还有叫“乌桃 [vu35thau21]”的,其中“乌”本字不明。在该方言中,v主要来自个别影母、云母和明母,韵母u主要来自遇摄模韵(如“布赌路壶”)、遇摄虞韵非知章组和云母、遇摄鱼韵知庄章组(如“猪锄书如”)、流摄尤韵非组(如“富浮妇”)、屋韵来从非母(如“鹿族福”)。若只从这些音韵地位出发,难以考证本字。

按“乌”,《广韵》哀都切,影母模韵平声,声韵调完全相符。《说文》:“乌,孝乌也”。所谓孝乌其实就是指乌鸦。古人认为乌鸦长大后能衔食哺养其母,故称“孝乌”。后又引申出黑色义,例如《三国志·邓艾传》:“身披乌衣,手执耒耜,以率将士。”但无论是乌鸦,还是黑色,这些意义都与核桃这类植物无直接关联。因此结合音义,“乌”应非其本字。

笔者认为,该本字应当为“胡”。“胡”,《集韵》洪孤切,是匣母遇摄模韵阳平字,在该方言中应跟“壶”一样读[fu13],韵母相同,只有声母和声调不同。但从历史语音演变角度而言,匣母属于全浊声母类,虽然当前在该方言中,匣母合口字都已清化读清唇齿擦音f,浊唇齿擦音v很有可能为它们早期的读音。仅就客家话而言,目前仍有部分方言保留这种早期的音值。例如,在江西崇义、广东连南、广西玉林、江西瑞金等地的客家话中,“胡”的字音仍為[vu]。除此之外,吴语宁波方言指称核桃也有类似的说法,例如鄞州[vu13th?0]、宁海[vu23dau31]、象山[vu31d?13]等等。它们应该都为“胡桃”,具体读音都是匣母模韵字沿循以下音变轨迹的结果:?u→vu→fu。另外就声调而言,在盘龙方言中单字阳平调多读13调,阴平调多读35调,两调调型相同,只存在调域高低的区别。其中一些次浊平声字“炎”“聋”“蚊”“蝇”以及个别全浊平声字“沖”等都转读阴平35调,因此“胡”转读35调也不无可能。

“胡”,《广韵》:“何也。又胡虏。”在许多著作中,“胡桃”被认为是汉代张骞出使西域后引进的物种。“胡桃”一词最早见于西汉时期的《西京杂记》,该书指出汉武帝的上林苑就种有“胡桃”这种观赏珍果,并指明“胡桃出西域,甘美可食”。《本草纲目》曰:“胡桃树高丈许。春初生叶……结实至秋如青桃状,熟时沤烂皮肉,取核为果。”根据这些文献可知,古人将核桃称之为“胡桃”,这与他们对历史来源和物种类属等方面的认知有很大的关系。虽然今考古学家认为“核桃不是中国引进物种”,⑥但这不妨碍存在古人根据心理认知对其命名的可能性。

五、“佛桃”考

与昌荣方言不同,福建三明沙县凤岗人却常称核桃为 [xui21tho31]。在凤岗话中,韵母ui主要来自止摄合口三等支微韵(如“嘴垂醉追肥”)、蟹摄合口一等灰韵(如“杯碎回”)、蟹摄开合口一等的泰韵(如“贝会”)以及臻摄合口三等的物韵(如“佛物”)。声母x主要来自晓匣母以及非敷奉母(如“火回发放妇”)。韵书中相应的同音字皆没有与该植物相联系的意义。

当前语保调查者根据读音将其记为“佛桃”。按“佛”,《广韵》符弗切,臻摄奉母物韵入声。它有两义,一是指“印度佛陀”。《牟子》曰:“汉明帝梦神人,身有日光,飞在殿前,以问群臣,傅毅对曰:‘天竺有佛,将其神也。”;二是通“弗”,表违背、违反。《学记》曰:“其施之也悖,其求之也佛”。这两种意义都与核桃这类植物无任何关联。从音义结合的角度而言,“佛”只是个记音字。

在韵书中,最有可能为本字的应当为“”。《集韵》指出,“”表示果中实,或作核。户骨切,属于匣臻摄没合一入字,意义符合而音不符。然而从声韵文白读音着眼,在凤岗话中,个别臻摄合口的没韵字的白读音也读舒声韵母ui,例如“滑”。相应地,“”的白读很有可能也读[xui]。此外,就声调而言,虽然凤岗话的入声字,尤其是全浊入声字大多读53调,但是读53调的字位于31调前常常变读为21调,例如“落来下来[l?21lai31]”,“学堂学校”[xa21ta?31]。因此,本该读53调的阳入字“”在读31调的阳平字“桃”前变读为21调也不足为奇,这种变化应是连读变调规律的表现。总之,从音和义两个方面可知,所谓“佛桃”应该就是“桃”。

六、结语

总体而言,本文通过查询韵书、方言对比、文献举证等方式,重建了五类植物方言词“音义形”三要素的原有联结。研究表明,通过比较部分中原官话和冀鲁官话可知,它们对藤的指称中古来源一致,据此可断本字当为“葛”,“葛”的意义发生泛化,在这些方言中能够指称所有藤本植物。另外就西南官话指称草木刺的情况而言,该类方言主要存在两种独特说法,分别为“锥锥”和“刺笆”。前者并未被普通话所影响,还保留了与精母脂韵合口字合流后声母颚化、韵母撮化的音变结果。后者根据草木刺用途对其进行了创造性的命名。这两种说法充分体现了西南官话中植物双音节化构词方式的多样性。最后,就核桃这一名称而言,盘龙话沿循自古以来人们对核桃来源的认知,称其为“胡桃”,其中前字声母仍保留了客家方言匣母早期的语音层次,读浊唇齿擦音。而与之不同的是,从文白异读着眼,凤岗话则更多地从生物表征出发,产生了“桃”这种独特的说法。

由此可知,在常用植物方言词汇中,有些仍保留了不少古音痕迹和传统意义,有些又呈现出不同于主流发展轨迹的语音表现和构词方式。对它们展开本字考究工作,这不仅能够更清晰地了解古语面貌,明晰汉语语音变化类型,而且还能更准确地理解方言植物名称的构词缘由。然而,当前汉语方言植物名称考证研究仍处于起步阶段,其中存在着大量的研究空白,这些都需要研究者不断地去探索与分析,以俟进一步系统化、理论化。

注释:

①当前本文大部分方言材料的出处都默认来自于“古音小镜”平台的语言保护工程材料,若有其它来源的材料,会在文中另作说明。

②该语料转引自北京大学现代汉语语料库。

③方言材料转引自韩唯玮. 重庆方言语音研究[D].天津师范大学硕士论文,2014.

④方言材料转引自肖梅旎. 内江方言语音调查研究[D].西南大学硕士论文,2013.

⑤方言材料转引自李东穗. 四川乐山方音系统研究[D].江西师范大学硕士论文,2018.

⑥1980年,考古学家在河北省武安县磁窑遗址发现炭化核桃坚果壳,这证明核桃种植在中国已有七千多年的历史,中國应当是核桃的原产地之一。

参考文献:

[1]梅祖麟.吴语和闽语的比较研究[M].上海:上海教育出版社,1995.

[2]李如龙.考求方言词本字的音韵论证[J].语言研究,1988(01):110-122.

[3]王福堂.方言本字考证说略[J].方言,2003

(04):289-298.

[4][东汉]许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.

[5][北宋]丁度,等.编.集韵附索引(全二册)[M].上海:上海古籍出版社,1985.

[6][北宋]陈彭年.宋本广韵·永禄本韵镜[M].南京:江苏教育出版社,2002.

[7]韩唯玮.重庆方言语音研究[D].天津师范大学,2013.

[8]肖梅旎.内江方言语音调查研究[D].西南大学,2013.

[9]李东穗.四川乐山方音系统研究[D].江西师范大学,2017.

[10]李荣.现代汉语方言大词典[M].南京:江苏教育出版社,2002.

[11]胡吉宣.玉篇校释[M].上海:上海古籍出版社.1989.

[12]张强,周及徐.四川方言“居”t?y1(刺)的本字及其历史演变[J].汉语史研究集刊,2021(01):227-233.

[13]肖建春.多义词“巴”词义及其引申轨迹考——兼论“巴-爬”“巴-傅-薄-搏”的语源关系[J].西南民族学院学报(哲学社会科学版),2001(07):195-201.

[14][明]李时珍.本草纲目[M].北京:华文出版社.2009.

(作者简介:任迎洁,女,硕士研究生在读,上海师范大学,研究方向:方言学)

(责任编辑 刘冬杨)