汉语单数人称代词音变式的功能演变及性质

裴瑞玲,王跟国

(大同大学 文学院 云冈文化研究中心,山西 大同 037009)

汉语的人称代词可以作主语、宾语、定语。不少汉语方言点的单数人称代词作定语和作主宾语时的语音形式不同,有的是作定语、宾语时和作主语时的语音形式不同。这种不同有的表现为声调的差异,有的表现为韵母的差异或是声调和韵母都有差异,也有的是声母和韵母都有差异。从公开发表的成果看,多数情况讨论的是定语位置上人称代词的语音形式不同于主宾语位置上的语音形式。本文着眼于单数人称代词在定语位置上的语音形式和在主宾语位置上的语音形式有差异的情况,一般是主宾语位置上的语音形式同于单字音,定语位置上的语音形式被看作是一种变体(不一定是由单字音形式变来的),因此我们把单数人称代词中常用来作主宾语的形式称为一般式,只用来作定语的形式称为音变式。

人称代词存在变体的现象早已被学者们注意到,如董同龢(1956)、南台(1957)、李作南(1965)等,但没有引起大规模的深入讨论。新近的研究成果多是着力探讨音变式的来源,如严修鸿(1998)、史秀菊(2003)。至于音变式的性质,有的学者认为是一种语法格,如袁家骅等(2001)、詹伯慧(1991)、项梦冰(1992)。有的学者不同意语法格的看法,如严修鸿(1998)、汪国胜(2003)。有的学者则是避开其性质问题去探讨音变式的来源,如史秀菊(2003)。

学者们的描写和解释给我们带来了一系列的疑问:音变式能带“的”①本文用“的”统称各方言或语言中的定语标记词,所参考的方言材料中用了同音替代字的,本文还采用材料中的用字。吗?许多方言中音变式不能带“的”的原因是什么?为什么有的方言中音变式的领有对象仅限于亲属称谓词、表示集体机构的名词?在语言的演变过程中,音变式究竟是从能带“的”发展为不能带“的”,还是从不能带“的”发展为能带“的”?该怎样认识人称代词音变式的性质?对于这些疑问,恐怕还得从不同方言人称代词修饰中心语的结构类型中寻找答案。

一 汉语单数人称代词修饰中心语的结构类型

综观汉语方言中人称代词作定语的情况,单数人称代词的一般式能否作定语、音变式是否可以带“的”、音变式是否可以领有除亲属称谓词及表示集体机构的名词之外的一般名词等因素决定了一种方言中单数人称代词作定语的结构形式①下文中各具体语言的结构形式是根据参考文献的描写概括出来的,用例选自参考文献。,形成了该方言中人称代词作定语的结构系统。这种结构系统可以区分为以下三种类型。

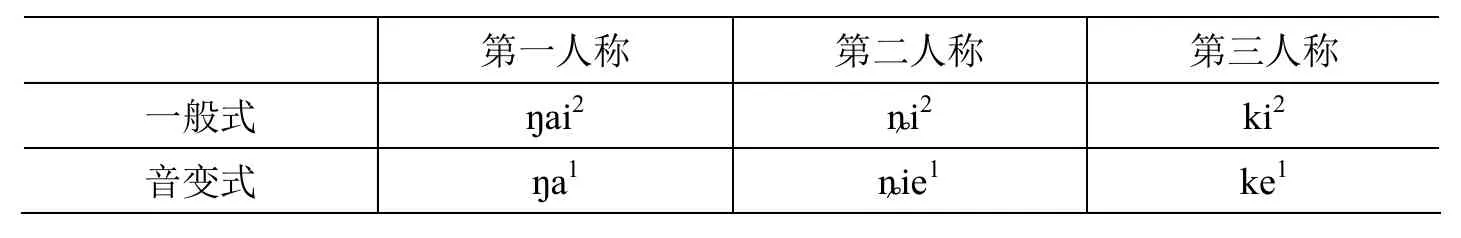

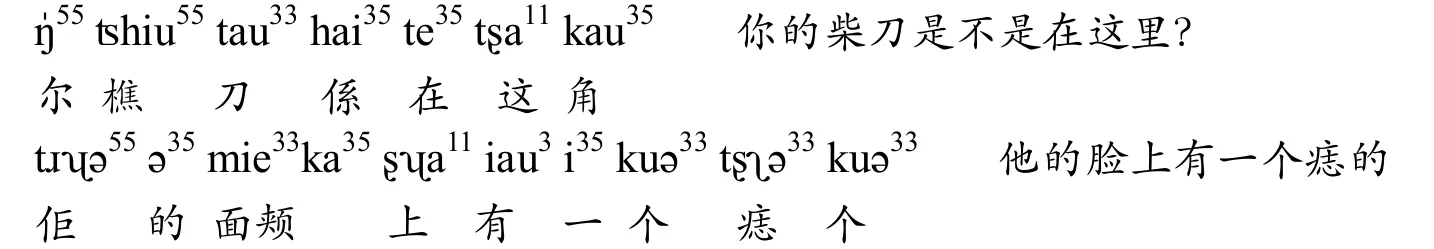

(一)五华(华城)型。广东省五华县华城客家话有六个调类。它们的调值:第一调类为44,第二调类为34,第三调类为21,第四调类为42,第五调类(阴入)为21,第六调类(阳入)为4。其人称代词的单数形式如下表(表中音标右上角的数目是调类,不是调值):

第一人称 第二人称 第三人称一般式 ŋai2 ȵi2 ki2音变式 ŋa1 ȵie1 ke1

李作南(1965:225-226)曾强调五华县华城客家话“在人称代词单数里,‘格’的区别是相当严格的。ke⁴在这里可用也可不用,用时有强调领有者的作用”。所以华城客家话单数人称代词作定语的结构形式只有下面两种情况:

(1)音变式+中心语

(2)音变式+ke⁴+中心语(用于强调领有者)

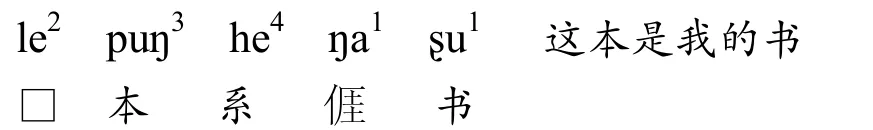

和华城客家话相同的有山西临猗方言。山西临猗方言共有四个单字调:阴平31、阳平24、上声53、去声44。其人称代词的单数形式如下表:

我 你 他一般式 ŋuɤ53 ȵi53 tha53音变式1 ŋuɤ31 ȵi31 tha31音变式2 ŋuɤ24 ȵi24 tha24

临猗话中“我、你、他”在主宾语位置上的读音同单字音,即一般式;在定语位置上有两种读音,即音变式1和音变式2。音变式1属于坡上读音,音变式2属于坡下读音,二者仅仅是地域上的差异。一般式主要出现在主宾语位置上,不能出现在定语位置上,定语位置上的人称代词只能是音变式。单数人称代词作定语时的结构形式有:(1)音变式+亲属称谓词:我爸ŋuɤ31pa24,你妈ȵi31ma24,他叔tha31səu24。(2)音变式+(奈)+身体部位名词:我奈腿ŋuɤ24·ai thuei53,你奈手ȵi24·ai ʂəu53,他奈脚tha24·ai ʨyɤ31。其中结构助词“奈”也可不加。(3)音变式+奈+普通名词:我奈鞋ŋuɤ24·ai xai24,你奈牛犊ȵi24·ai ŋəu24·thu,他奈大衣tha24·ai ta44·ji。

五华(华城)型的典型特点:单数人称代词的一般式和音变式在句法位置上是严格对立的,一般式不能作定语,定语位置上的单数人称代词只能是音变式;音变式可带“的”也可不带“的”;带“的”时表示强调。

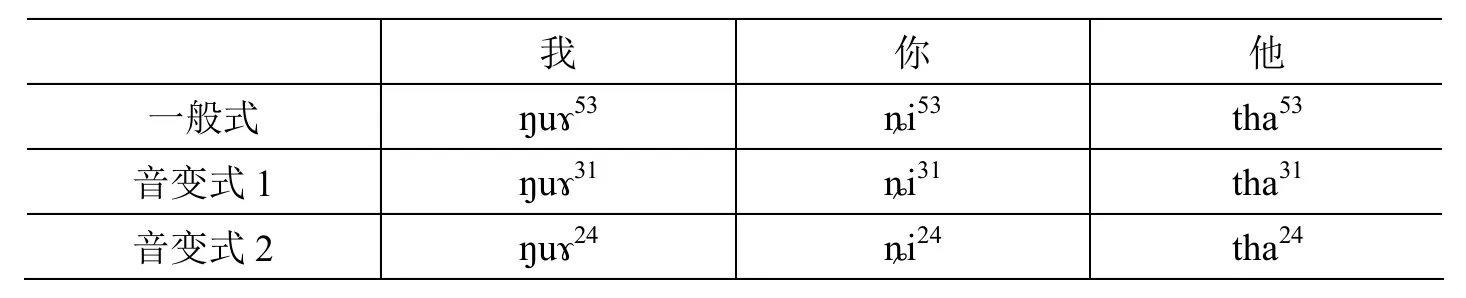

(二)连城(新泉)型。连城(新泉)方言人称代词的单数形式如下表:

第一人称 第二人称 第三人称一般式 我ŋuə55 尔ŋ̍55 佢tɹʯə55音变式 迎ȵia55 其tɹʯa55

单数第二、第三人称代词各有两种形式,据项梦冰(1992),历史上可能存在过第一人称的领格形式,后来逐渐消失了。“我、尔、佢”除了能作主语、宾语外还能作定语,而“迎”和“其”只能作定语。它们作定语时不受其限定成分的语义类型的影响,区别在于“迎、其”作定语时不能带定语标记“的”,“尔、佢”作定语时可以带“的”,也可以不带,带时表示强调。因此,单数人称代词作定语时的结构形式有:

(1)音变式+中心语

(2)一般式+(“的”)+中心语

连城(新泉)型的典型特点:一般式除作主宾语外,还能作定语;作定语的一般式和音变式表现为句法上的区别,即音变式不能带“的”,一般式通常要带“的”;一般式和音变式在领有对象上没有明确的分工。

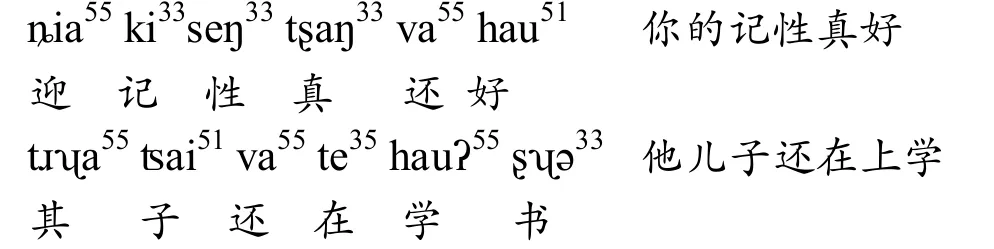

(三)汾阳型。山西汾阳方言的人称代词丰富复杂。下表中仅列举其单数人称代词的常用形式:

第一人称 第二人称一般式 俺ŋi324或ȵi324 □324音变式 恩ŋəŋ324 你ȵi434

一般式能作主语、宾语、定语,音变式只能作定语,它们作定语时的区别在于音变式只能用于领有亲属称谓词,一般式用于领有亲属称谓以外的其他词。音变式做定语时不能带“的”,一般式做定语时要带“的”。单数人称代词作定语时的结构形式有:(1)音变式+亲属称谓词:我的哥哥ŋəŋ324kɔ324kɔ324,你的伯父ȵi434piaʔ11piaʔ11。(2)一般式+“的”+亲属称谓词(强调领有者):他是俺(ŋi324或ȵi324)的儿子,不是324的儿子(他是我的儿子,不是你的儿子)。(3)一般式+“的”+普通名词:宰是俺(ŋi324或ȵi324)的书(这是我的书)。

音变式直接修饰亲属称谓词时,音变式不能替换为一般式,但要强调领有者时,音变式得替换为一般式,同时加“的”。

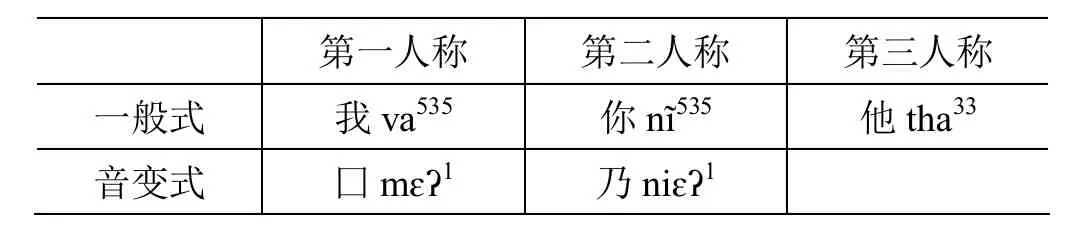

和汾阳方言相同的有山西高平话、湖北大冶方言等。山西高平话的人称代词单数形式如下表:

第一人称 第二人称 第三人称一般式 我va535 你nĩ535 他tha33音变式 囗mɛʔ1 乃niɛʔ1

单数第一、第二人称都有两种形式,一般式除能作主语、宾语外还能作定语,音变式只能做定语。定语位置上的一般式和音变式在领有成分的语义类型上呈现出互补关系,音变式用于领有亲属称谓、表示人际关系的名词以及表示人所在的社会机构的名词前,而一般式只能用于其他名词前,且除代词“这儿”、“那儿”、方位名词外一般要加结构助词“的”。高平话中单数人称代词作定语时的结构形式有:

(1)音变式+亲属称谓词、表人际关系或机构团体的名词

(2)一般式+“的”+普通名词:我(va535)的钢笔,你(nĩ535)的桌子。

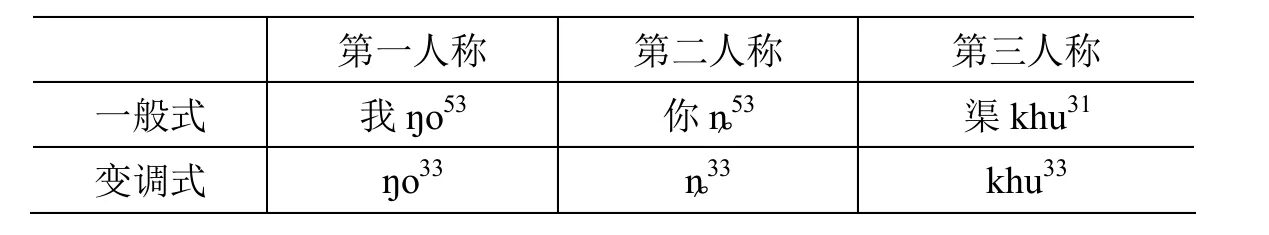

湖北大冶方言的声调有5个(不包括轻声):阴平33,阳平31,上声53,去声35,入声13。大冶方言的单数人称代词如下表:

第一人称 第二人称 第三人称一般式 我ŋo53 你ȵ53 渠khu31变调式 ŋo33 ȵ33 khu33

一般式除能作主宾语外也能作定语,音变式只能作定语。定语位置上的一般式和音变式在领有对象的语义类型上构成互补关系,即领有亲属称谓对象时用音变式,领有非亲属称谓对象时用一般式。一般式后要带定语标记ko3“个”;音变式后通常不带定语标记,如果要带,则只能用le3“漏”,不能用ko3“个”,也就是说,大冶话中的人称代词领有亲属称谓时有一个专用的定语标记le3“漏”。如果亲属称谓前要用ko3“个”,人称代词只能用一般式,以强调领有者。因此,大冶方言单数人称代词作定语的结构形式有:(1)音变式+亲属称谓词:我53-33父一起早就出去做生活去了(我父亲清早就出去干活去了)。(2)音变式+le3“漏”+亲属称谓词:渠总个喜欢你53-33漏细老子(他非常喜欢你小叔子)。(3)一般式+ko3“个”+亲属称谓词:我53个老婆(我的老婆)。(4)一般式+ko3“个”+普通名词:那是我53个屋(那是我的房子)。

汾阳型的典型特点:一般式也能作定语,作定语的一般式和音变式除了句法上有区别,即音变式不能带“的”,一般式通常要带“的”,二者在领有对象上也有分工,音变式的领有对象限于亲属称谓词、表人际关系或机构团体的名词,不能领有一般名词,而一般式可以领有一般名词。

二 单数人称代词音变式的功能演变及性质

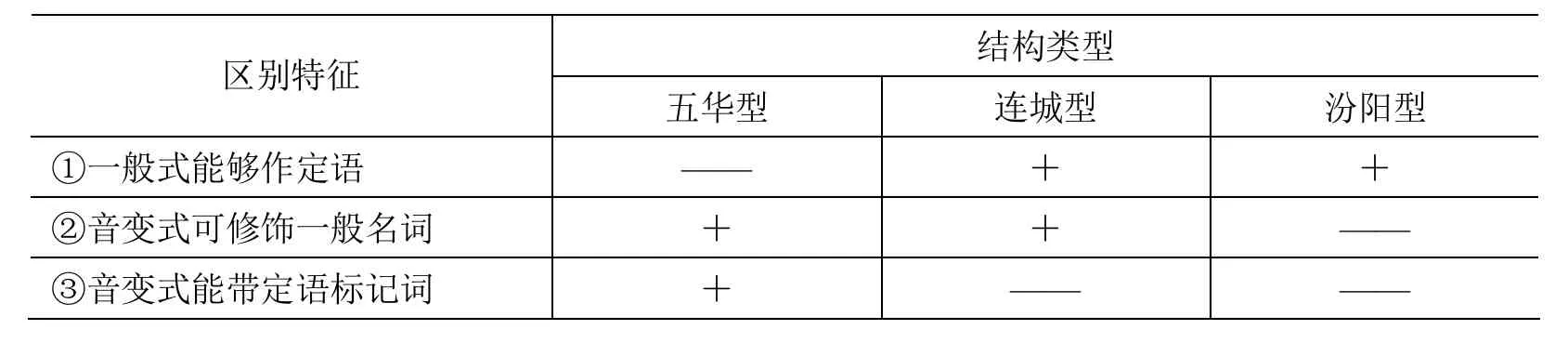

我们把人称代词修饰中心语的不同结构类型的句法特征归纳到下表中,可以看出音变式在不同方言中的语法差异实际上是反映了音变式的功能演变。

区别特征 五华型 连城型 汾阳型结构类型①一般式能够作定语 —— + +②音变式可修饰一般名词 + + ——③音变式能带定语标记词 + —— ——

仔细观察表中列出的三个区别特征在单数人称代词修饰中心语的不同结构类型中的分布,可以获得显著的启示。

(一)音变式的功能呈现出“五华型-连城型-汾阳型”的连续性变化

五华型和汾阳型在三个区别特征上形成对立的两级,而介于中间的连城型在区别特征①、③上和汾阳型一致,在区别特征②上和五华型一致。从五华型到汾阳型的方向上,关于音变式的区别特征②和③从全有到全无递变,也就是说,当一般式能够作定语时,音变式的领有方式从能带“的”演变为不能带“的”,随着定语位置上一般式强调功能的突显,音变式的领有范围有了大幅的缩减。这个变化过程,构成一段演变链。在这段演变链上,五华型方言音变式和一般式在句法位置上是严格对立的,演变的方向只能是从五华型向汾阳型,不可能是从汾阳型向五华型。因为:

第一,从汉语史来看,音变式和一般式在句法位置上的对立是一早期特征。王力(1980:259-266)指出“从殷代到西周,‘朕’和‘乃’(而)只限用于领格。”“在中古时期,关于人称代词的发展,有两件重要的事实:第一,原来人称代词的‘变格’逐渐消失了,……”。罗端(2009:57-60)指出甲骨文中的第二人称代词“汝”和“乃”的区别是:在句法上有不同的功能,“汝”可以用作主语和宾语,“乃”只用作修饰语。“在这些地方(齐、邾和徐)的金文里,‘余’和‘以’在句法功能上互补。‘余’用作主语和宾语,而‘以’从下列(33)-(35)的三个句子中可以看出只能用作修饰语。”

第二,从部分方言的微观变化来看,有些方言的音变式在青少年口中被一般式所取代,如项梦冰(1992:178)“新泉话人称代词有两个属格形式,即‘迎’和‘其’。它们有被‘尔、佢’取代的倾向。在可以使用‘迎、其’的场合,很多人改用‘尔、佢’了,有时是‘迎、其’和‘尔、佢’夹杂着用。这个倾向在年轻一代中尤为明显。一些中小学生甚至不知道有个‘迎’和‘其’了。”有些方言音变式和一般式的严格对立格局面逐渐被打破,如山西汾阳话、高平话表现为第一、第二人称的对立。连城(新泉)方言表现为第二、第三人称上的对立。现代汉语普通话中已不存在音变式和一般式的对立。也就是说音变式和一般式的关系是从严格对立到局部对立的方向发展的。

第三,从汉语和藏缅语的比较来看,我们考察了国内部分藏缅语的情况,藏缅语中多数语言的单数人称代词有两种语法格,有些语言的单数人称代词有三种语法格。人称代词有两种语法格的语言,多数是领格形式同主宾格形式对立,如:波拉语、勒期语、元江苦聪话、阿昌语、彝语、独龙语等;有些语言是领宾格同主格形式对立,如:基诺语、桑孔语、墨江哈尼族卡多话等。人称代词有三种语法格的语言即主格、宾格、领格三种形式分别对立,如:史兴语。

藏缅语中人称代词的领格同主格的区分,比汉语中音变式和一般式的区分更具有普遍性和典型性。单数人称代词作定语的情况只有两种形式:(1)领格+中心语;(2)领格+定语标记词+中心语。

以上两种结构形式在藏缅语内部具有较高的一致性,定语标记词的用与不用取决于是否需要强调领有者。藏缅语单数人称代词领有中心语的结构特点充分说明音变式能带“的”不是偶然现象,在有的方言中排斥“的”也不是音变式的本质特征。有的方言中音变式能带“的”,有的方言中音变式不能带“的”,应是语言发展的不同阶段上表现出来的特征。根据藏缅语单数人称代词领有中心语的结构和汉语五华型方言的一致性特点,也可以推测五华型方言中音变式和一般式在句法位置上的对立应是较早期的语言特征。

(二)音变式从能带“的”演变为不能带“的”的句法机制

五华型的一般式不能作定语,音变式就能够带“的”,连城型和汾阳型的一般式能作定语,则音变式不能带“的”。这一对立特征可以从句法功能的分工和合作上来说明:一般式不能作定语,定语位置上的领有者只能是音变式,领有的中心语不受语义类型的限制,可以领有亲属称谓词及其他一般名词;正因为定语位置上的领有者只能是音变式,不管是带“的”还是不带“的”, 领有者都得由音变式来充当,也即,音变式可以带“的”,也可以不带“的”。而当一般式能够作定语时,一般式要和音变式共同承担领有功能,音变式的领有范围、领有方式被迫作出调整。由于一般式的典型功能是作主宾语,所以作定语时是有标记的,自然倾向于选择定语标记词,而音变式作为同一句法位置上的互补成员,逐渐地成为无标记的领有者,音变式变得不能带“的”了。

因此,一般式能否作定语是音变式能否带“的”的重要句法机制。至于一般式和能带“的”的音变式在具体的语境中要不要带“的”是由语用需要决定的,需要强调领有者时带“的”,不需要强调时不带,体现了“的”的“逆向凸显”①参见徐阳春、钱书新(2005)。功能。

(三)音变式领有范围缩减的语义语用机制

连城型方言和汾阳型方言的音变式都不能带“的”,但连城型方言的音变式领有的中心语不受语义类型的限制,中心语可以是亲属称谓词、表示集体机构的名词以及其他名词,而汾阳型方言的音变式领有的中心语仅限于亲属称谓词、表示集体机构的名词。为什么会是这样的呢?应该是语义语用机制进一步作用的结果。从语义特点上看,亲属称谓词、表示集体机构的名词的共性特点是它们都表示某种关系,这类词的所指要通过领有者来明确,比如说“叔叔”一词,必须明确了领有者,才能明确叔叔的所指;而一般名词的所指通常是事物,事物的存在不以领有者的存在为前提,通常是在认识到事物的存在后才去关注其领有者。在表述时,当“叔叔”一类的关系词作表述对象时,对于说话人来说,领有者是已经明确了的,通常不成为强调的对象(在对话等需要特殊强调的语境中除外)。当一般名词所指的事物作表述对象时,事物的领有者不一定明确,可能成为被关注的焦点,从而作为新信息之一被强调。从语用特点看,在连城型方言和汾阳型方言中,一般式常带“的”,音变式不能带“的”,由于“的”在语用上的“逆向凸显”功能,逐渐形成了一般式的强调用法和音变式的非强调用法的分野,造成了一般式和音变式在领有范围上的重新调整。一般名词要强调领有者,倾向于和一般式的强调用法构成自然组配;亲属称谓词、表示集体机构的名词通常情况下不强调领有者,倾向于和非强调用法的音变式构成自然组配,结果是音变式只能领有亲属称谓词、表示集体机构的名词。

(四)从发展演变的视角看待音变式的性质

从公开发表的成果对人称代词音变式的描写来看,音变式不受语音环境的影响,是在句法位置上表现出来的某种规律性特征,它们只能作定语,而且使用很严格,因此是句法特征,不是语流音变。这是学者们的共识。从语言的发展演变来看,五华型方言的一般式不能作定语,作定语的只能是音变式,音变式在句法位置上和一般式严格对立,在句法特点上和藏缅语中的领格具有高度的同一性,完全可以看作是语法格。不一定非得由“词形变化”和“内部曲折”造成的对立才能叫作语法格。

连城型方言的一般式能够作定语,音变式的领有对象仍然不受语义类型的限制,但一般式和音变式在领有方式上有了分工,一般式通常带“的”表示语用上的强调,音变式却不能带“的”;在汾阳型方言中,作定语的一般式进一步分化了音变式的领有范围,导致了音变式的领有对象仅限于亲属称谓词、表示集体机构的名词等。因此,随着一般式句法功能的扩张,音变式的领有功能逐渐被分化,音变式和一般式的句法对立特征越来越弱,甚至于在普通话中都找不到这种对立的痕迹。所以音变式从本质上来说是一种语法格,只是随着语言的发展及语法系统的演变,这种语法格逐渐成为一种残留形式。

至于音变式是怎么形成的,为什么音变式仅完整地保留在单数形式上,留待今后进一步的研究。

【附记】本文是在戴庆厦先生的指导下完成的,温锁林先生通读初稿提出了宝贵的建议,《语言研究》编辑部提出了重要的修改意见,谨致谢忱!

陈昌仪 1995 江西铅山方言人称代词单数的“格”,《中国语文》第1期。

戴庆厦 1998 景颇语的结构助词“的”,《语言教学与研究》第4期。

戴庆厦、徐悉艰 1992 《景颇语语法》,中央民族学院出版社。

董同龢 1956 《华阳凉水井客家话记音》,科学出版社。

李作南 1965 客家方言的人称代词,《中国语文》第3期。

罗端 2009 先秦汉语人称代词系统的演变,《历史语言学研究》(第二辑),商务印书馆。

南台 1957 客家话人称代词领属代词的用法,《中国语文》第11期。

史秀菊 2003 山西临猗方言人称代词的音变,《方言》第4期。

宋秀令 1992 汾阳方言的人称代词,《语文研究》第1期。

孙宏开 1995 藏缅语人称代词格范畴研究,《民族语文》第2期。

孙易 2005 山西高平话的人称代词,《南开学刊》第1期。

汪国胜 2003 湖北大冶方言人称代词的变调,《中国语文》第6期。

王力 1980 《汉语史稿》,中华书局。

项梦冰 1992 连城(新泉)方言的人称代词,《中国语文》第3期。

徐阳春、钱书新 2005 试论“的”字语用功能的同一性——“的”字逆向凸显的作用,《世界汉语教学》第3期。

严修鸿 1998 客家话人称代词单数“领格”的语源,《语文研究》第1期。

袁家骅等 2001 《汉语方言概要》(第二版),语文出版社。

詹伯慧主编 1991 《汉语方言及方言调查》,湖北教育出版社。

C.J.菲尔墨 2002 《“格”辨》,胡明扬译,商务印书馆。