舒声促化:粤语恩平沙湖话的一种小称形式

曾建生

(广州航海学院 社科部,广州 510725)

沙湖镇位于广东省恩平市东北角,西与南临本市牛江镇,东与北界开平市,所使用的地方话属粤语四邑方言。四邑各方言点部分名词或名词性成分存在着曲折调、升调、低降调等几种形式的变调,其中曲折调一般为215调,升调一般为35调,低降变调则正好与各方言点的阳上合流,这样四邑各方言点的阳上就有两个来源,一是古浊上字,为本调;另一个为非浊上字的低降变调。甘于恩(2003:227-250;2010:20-39)对此曾有过深入的探讨。近来,我们的田野调查发现,沙湖镇话有一定数量的这种低降变调的字进一步发展,出现了促化现象,以往的粤语调查研究少见这类报道。

一 恩平沙湖话“舒声促化”字例

“舒声促化”是指中古的舒声字今读入声的现象,有以下两个具体表现:第一,音节今读带上了入声音节才有的塞音韵尾;第二,调值短促。这与汉语语音史上的“入声舒化”现象刚好相反。从已经公开发表的材料来看,“舒声促化”现象在现代汉语不少方言中不同程度地存在,如吴语、江淮官话、赣语、闽语、湘语、徽语、晋语,而以晋语较为多见。

“舒声促化”在恩平沙湖话中凡75见,其中有72字读短促的31调,它们是:谭[hap31](另有[ham22]一读)、淡[hap31](另有[tam51]一读)、篮[lap31]、览[lap31]、敛[lip31]、殓[lip31]、楝[liɐp31]、签[ʦhip31]、蚕[ʦhap31]、砧[tɐp31]、衫[sap31]、柑[kap31]、脸[lip31]、妗[khɐp31]、舰[lap31]、陷[hap31],辫[pɐt31]、免[mit31]、勉[mit31]、娩[mit31]、闽[mɐt31]、悯[mɐt31]、敏[mɐt31]、贩[fat31]、粪[fɐt31]、奋[fɐt31]、晚[mat31]、挽[wat31]、蚊[mɐt31]、吻[mɐt31]、刎[mɐt31]、村[ʦhɐt31]、蒜[suat31]、肾[søt31]、鳝[sit31]、膳[sit31]、韧[ŋɐt31]、罐[kut31]、棍[kɐt31]、旱[huat31]、苋[hat31]、痕[hɐt31]、隐[jɐt31]、瘾[jɐt31]、引[jɐt31]、允[wɐt31]、尹[wɐt31],柄[pek31]、猛[mak31]、棒[phak31]、蚌[phøk31]、皿[mek31]、凳[tak31]、艇[hek31]、挺[hek31]、筒[hok31]、领[liak31]、岭[liak31]、笼[lok31]、桑[søk31]、嗓[søk31]、粽[ʦok31]、葱[ʦhok31]、疮[ʦhøk31]、秤[ʦhek31]、往[wøk31]、永[wek31]、泳[wek31]、钢[køk31]、强[khiɔk31]、痒[jɔk31]、勇[jok31]。另有3字读短促的33调,与下阴入混同,它们是盐[jip33]、歉[hip33]、抿[mɐt33]。

田野调查时,我们发现上述促化现象,当即举出以下几对字请发音人多次发音,通过比对,他们认可各组中来自古舒、入不同类别的字现在读音没有任何差别:淡=陷=盒=匣[hap31]、免勉娩=篾[mit31]、鳝膳=舌[sit31]、闽=悯敏=蚊=吻刎=蜜[mɐt31]、桑=嗓=索[søk31]、痒=药[jɔk31]、疮=戳[ʦhøk31]。

恩平沙湖话还有极个别阴声韵字今读入声,或是来自这些字的中古入声之音韵地位,即其本来就有阴、入两个音韵地位,今统读入声或窜读入声罢了,如薄[pøk51]、吓[hak33]、划[wak51]、续[ʦok51]等;或是因形近的入声字感染,如赂[løk33]读成烙、塑[søk55]读成朔等;或是训读,如锅[wɔk31],训读镬,均与这里讨论的促化现象了不相涉。

二 恩平沙湖话“舒声促化”的特点

第一,恩平沙湖话参与促化的都是中古阳声韵字。这75字分别来自古咸深山臻宕江曾梗通摄的阳声韵,其中来自咸摄15字、深摄2字、山摄14字、臻摄19字、宕摄7字、江摄1字、曾摄2字、梗摄10字、通摄5字。原来读长调现在变读短调,这实际上也引起了调类的分化,即部分舒声字从舒声调类中分离出来,归入了入声调。从某种意义上来讲,恩平沙湖话舒声促化,与韵类也有关系,即部分阳声韵字参与促化。考虑到恩平沙湖话阳声韵字的促化与相关汉语方言中的“舒声促化”形式上类似,故我们亦称之为“舒声促化”。

第二,恩平沙湖话古阳声韵字促化,原来的鼻音韵尾-m、-n、-ŋ分别变成同部位的塞音韵尾-p、-t、-k。而在有-p、-t、-k尾的赣、闽语等次方言中,促化字以带-t尾为主(郑张尚芳1995:172-183)。

第三,恩平沙湖话“舒声促化”与古调类没有关系,但与今读调类(变调)、调值有关。恩平沙湖话已经促化的这75个舒声字,9字来自古清平、8字来自古浊平、4字来自古清上、33字来自古浊上、11字来自古清去、10字来自古浊去。古浊上占的比重相对要大一些,但不到一半,更没有压倒性优势可言。这75字,只有盐歉抿3字读短促的33调,其他72字均读短促的31调。而且这些字在四邑其他多数方言点的调值也要么是与各自阳上等值的低降变调,要么就是215变调。这就表明恩平沙湖话舒声促化尽管与古调类无关,但与今读调类(变调)、调值有关,即读低降变调的舒声字才能参与促化,也就是说今读调值制约着舒声字促化。

第四,恩平沙湖话参与促化的,以名词或名词性成分居多。篮[lap31]≠蓝[lam22]、蒜[suat31]≠算[suan45]、痒[jɔk31]≠养[jɔŋ33],它们两两中古音韵地位相同但今读不一,前者属名词或名词性成分,读低降变调,促化;后者非是,读本调。由此可见,这种促化就是一种小称形式,是在小称变调的基础上继续发展的结果。这与汉语音韵史的“阳入对转”是两种不同性质的变音现象。“阳入对转”是一种纯语音的辅音韵尾交替,跟构词没有直接关系;沙湖话少数阳声韵促化则与语言的语法意义及社会语言学联系在一起,起标识名词词性及小称的作用,是一种具有复合层次的变音,普遍为一种小称变调。

三 恩平沙湖话“舒声促化”的产生

(一)促化条件:低降变调

恩平沙湖话“舒声促化”,即部分名词或名词性成分的阳声韵在低降变调的基础上促化,这与其音系的声调格局密切相关。以下是恩平沙湖话的单字调及变调情况:

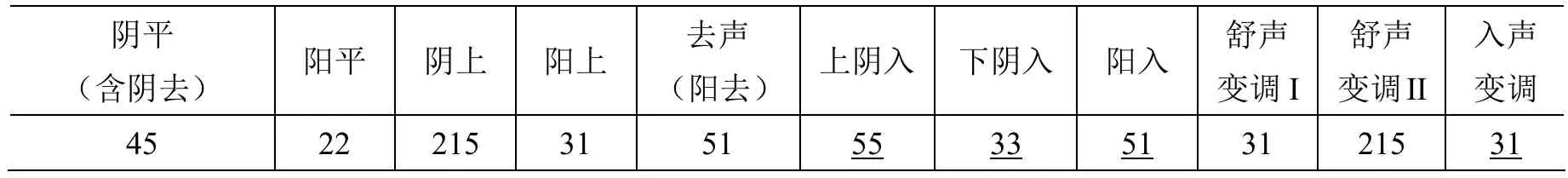

恩平沙湖话单字调及变调表

恩平沙湖话的31调,部分是阳上字,部分是名词或名词性成分的低降变调。前述75字,“淡泳陷苋楝韧”,四邑各方言点普遍读阳去;“歉”,四邑各方言点均读入声(广州话亦然);其余68字,在四邑其他各方言点基本上读阳上或者读与阳上等值的低降变调。恩平沙湖话阳上及非浊上舒声字的低降变调调值恰好就是31,与短促的31调只有时长差别,可见恩平沙湖话中这个短促的31调,就是31调的促化形式。低降调的起点本来就低,而又有降势,这样整个音节(声调)在听感上就显得相对轻短,这为其最终的促化创造了条件。

这种低降调促化的现象在四邑内外均零星存在。台山淡村方言的阳上(21ʔ)是超低降调,带喉塞音(余霭芹2002:372-386)。海口方言也有类似台山淡村的现象,上声调(调值为21)带紧喉作用。这种调型有时对韵尾发生影响,例如“粉”的发音在听觉上是[hut21],几乎听不到鼻尾成分(张光宇1989:40-46)。我们田野调查发现,四邑其他方言点阳声韵字的低降变调也有已经促化的,如恩平君堂:抿[miat21]、勤[khiat21],台山台城:衫[sap31]、肾[sut21],开平月山:粪[fuet21],很难把它们视为一种接触性音变。另外,开平月山北闸:缸[kɔŋ33],正常时长,鼻尾明显;钢[kɔŋ21]、嗓[ɬɔŋ21],时长稍短,鼻尾不太明显。新会会城:荫[jɜm34],时长较长,鼻尾明显;荫[jɜm21],时长较短,鼻尾弱化很不明显。台山台城:谭[ham21]、俭[kiam21],时长较长,鼻尾明显;蚕[tam21]、篮[lam21]、签[thiam21]、染[ŋiam21]、脸[liam21],时长较短,鼻尾弱化很不明显。这应该是促化的初始阶段或促化的前兆。

(二)促化过程:韵尾塞音色彩逐渐加强及至塞尾形成

前述恩平沙湖话参与促化的都是阳声韵字,而阴声韵字,无论是古浊上的阴声韵字还是非浊上的阴声韵字,其低降变调都未见促化。咸深摄阳声韵字本来收双唇鼻音-m韵尾,促化了则收对应的双唇塞音-p韵尾,原来的长调读成促调;山臻摄阳声韵字本来收舌尖鼻音-n韵尾,促化了则收对应的舌尖塞音-t韵尾,原来的长调读成促调;宕江曾梗通摄阳声韵字本来收舌根鼻音-ŋ韵尾,促化了则收对应的舌根塞音-k韵尾,原来的长调读成促调。两两相配,绝不相混。照此看来,塞尾的产生谅必与阳声韵尾有某种关联。

发音原理告诉我们,单位时间内通过鼻腔的气流的多少(一般地,这时通过口腔的气流的多少与之成反比例关系),直接影响鼻音响度。经鼻腔的气流逐渐增加,就意味着鼻音响度增强;经鼻腔的气流逐渐减少,就意味着鼻音响度减弱。而要得到鼻音m、n、ŋ,相关发音部位必须形成阻碍,让正常情况下经过口腔发p、t、k音的气流改道经鼻腔流出。相反,塞音p、t、k的形成,也可以从这几个塞音与对应的鼻音的关系来解释。那就是,相关成阻部位参与发音,经鼻腔的气流越来越少,这样滞留口腔的气流或经口腔的气流就越来越多,人的听感中塞音的成分就越来越明显;当气流只经口腔流出而不经鼻腔的时候,塞音就到位、地道了。恩平沙湖话参与促化的古阳声韵字,韵尾最终由原来的鼻音-m、-n、-ŋ分别变成同部位的塞音-p、-t、-k,音理就是如此。其不同韵尾的音变过程大致分别是:

咸深摄阳声韵字促化过程:

宕江曾梗通摄阳声韵字促化过程:

当然,从发音的角度看,这些音变的中间环节中清浊应该是不可能同时出现的。这一过程-mp、-mp中的m与p,-nt、-nt 中的n与t ,-ŋk、-ŋk中的ŋ与k能够两两共现,是因为实际发音时,这些音节的韵尾塞音成分只成阻而不除阻,也就是说并不真正发出p、t、k的音来。至于由-m变-p、由-n变-t、由-ŋ变-k,为什么会这样两两相配、绝不乱套?我们的回答是,作为同部位的鼻音与塞音,尽管有区别,但两者仍有其共通性。事实上,汉语语音史上的阳、入相配,对应就是如此整齐的;阳、入对转也是这样。

从共时平面上来看,有些汉语方言的入声韵尾就带有同部位的鼻音。如江西境内的赣语余干方言(陈昌仪1990:180-191;陈昌仪1992:125-127;栗华益2011:57-65),咸深山臻摄的入声韵尾有-t、-tn、-ʔn、-ˀn等几种形式(咸深摄的入声韵尾中-t是由-p音变而来,ʔ是t的弱化形式),宕江曾梗通摄的入声韵尾有-ʔ、-ʔŋ、-ˀŋ等几种形式(ʔ是k的弱化形式)。又如佛山九江粤语,笔者2002年10月跟随业师伍巍教授实地调查得知,佛山九江话山臻摄少数入声字收-tn尾,如袜[matn23]、笔[pɐtn55]、实[ʃɐtn33];宕江曾梗通的多数入声字收-kŋ尾,如:脚[kiœkŋ55]、握[akŋ55]、贼[ʧhakŋ23]、百[pakŋ55]、六[lokŋ23]。四邑之内也有这一现象,如恩平君堂、鹤山沙坪都有部分收-k尾的字带同部位的鼻音ŋ的色彩,如恩平君堂:麦[makŋ21]、隔[kakŋ33]、握[akŋ55],鹤山沙坪:吃[hiakŋ34]、格[keɛkŋ22]、握[eɛkŋ45]。海南临高语第二调在海口石山方言中整体消失,由舒声变为促声短调,阴声韵变为喉塞尾-ʔ,阳声韵则依类变化,-m、-n、-ŋ分别变为相应的入声尾-p、-t、-k,丝毫不乱(辛世彪2011:34-39)。本来收塞音韵尾,发展到收塞尾的同时带同部位的鼻音尾或伴随有同部位的鼻音色彩,反映的应该也是同部位的鼻音、塞音具有共通性,只是鼻音尾变成塞音尾、塞音尾变成鼻音尾这两种音变构成反向关系罢了。

综上所述,恩平沙湖话少数变调形式为低降调31的名词或名词性成分的阳声韵字,由于低降调的起点本来就低,而又有降势,这样整个音节(声调)在听感上就显得相对轻短;加之同部位的鼻音、塞音具有共通性,鼻音韵尾-m、-n、-ŋ分别变成同部位的塞音韵尾-p、-t、-k成为可能。最终恩平沙湖话部分低降变调的阳声韵字出现了“舒声促化”现象,该促化现象属于小称变调。

曹志耘 2001 南部吴语的小称,《语言研究》第3期。

陈昌仪 1990 余干方言同音字汇,《方言》第3期。

陈昌仪 1992 余干方言入声调的不连续成分,《方言》第2期。

甘于恩 2003 四邑方言的形态变调,《第八届国际粤方言研讨会论文集》,中国社会科学出版社。

甘于恩 2010 《广东四邑方言语法研究》,暨南大学出版社。

贺巍 1996 晋语舒声促化的类别,《方言》第1期。

栗华益 2011 江西余干方言的入声韵尾,《方言》第1期。

邵慧君 2005 广东茂名粤语小称综论,《方言》第4期。

伍巍、王媛媛 2006 徽州方言的小称研究,《语言研究》第1期。

辛世彪 2011 临高语第二调在海口石山方言中的促化,《广西民族大学学报》第2期。

余霭芹 2002 台山淡村方言的变音,《纪念王力先生百年诞辰学术论文集》,商务印书馆。

张光宇 1989 海口方言的声母,《方言》第1期。

郑张尚芳 1995 方言中的舒声促化现象,《中国语言学报》,商务印书馆。