《吴保安》友情叙事嬗变考

朱李锴 , 刘 欣

(1.上海师范大学 人文学院, 上海 200234;2.山东省潍坊市昌邑市围子街道围子小学, 山东 潍坊 261308)

《吴保安》是唐牛肃《纪闻》中的一篇人物传记故事,叙吴保安舍家奔营、尽力救赎乡人郭仲翔事。述友谊之作并不少见,伯牙绝琴、管鲍分金等世人早已耳熟能详,《后汉书·独行列传》更载陈重雷义“膠漆自谓坚,不如雷与陈”[1]2688,赞范式张劭“死友”之情,颂羊左二人“殁身”之谊。在一众同类题材中,《吴保安》的流传演变呈现出独有的特色。其出于唐《纪闻》小说之体,存于《太平广记》,后入宋编正史《新唐书·忠义传》。明时被收入《古今说海》,改题《吴保安传》。同时代郑若庸、沈璟据其本事敷衍成《大节记》(已佚)、《埋剑记》;冯梦龙又改编为拟话本,名《吴保安弃家赎友》,入《古今小说》。清人改题《奇男子传》,入《唐人说荟》。除去《古今说海》与《唐人说荟》是原文摘录外,其余诸作皆进行了文体和故事改编。《吴保安》一文虽出于小说之体,却在流传过程中产生了史书化、戏曲化和拟话本化三种不同的文本生发方向,体现出不同时代、不同文体之间的互发性以及不同编者的审美情趣,使在小说发展史上渐次消歇的传奇体又生发出新的生机和活力。现将小说《吴保安》与史书《吴保安》、戏曲《埋剑记》、拟话本《吴保安弃家赎友》进行比较分析,以探究其友情叙事变化的流传情况。

一、牛肃《纪闻》之《吴保安》

《纪闻》在小说发展史上有着特殊地位。小说在先秦至西汉时期,从神话传说、寓言故事、诸子散文和历史著作中孕育而生;在东汉至六朝的文言小说雏形时期,志人志怪小说大兴;而“小说亦如诗,至唐代而一变”[2]55,传奇体的出现,使文言小说进入了成熟期和鼎盛期。在由雏形至成熟的发展过程中,传奇对六朝小说有着直接的承继关系。如志人小说在写人传事上的技巧,志怪小说在情节、题材上的曲折离奇都被传奇小说所吸纳,新旧两种小说体式的承转势必会在六朝小说与唐传奇之间形成一段相当长时间的过渡期,此为唐传奇发展的第一个阶段,即传奇初兴时期。此时期的小说具有双重文学样式的性质,既没有脱离六朝志怪小说的题材,内容上又呈现出与人事越发紧密结合的趋向性。“唐初小说,基本上沿袭六朝志怪小说的传统,但在描写神鬼怪异事件之中又穿插有人世间的事……故事最后仍然落脚于人世。所以我们说这是由志怪小说向传奇小说过渡的时期,即由写鬼神之‘怪’逐渐向传人事之奇的过渡。”[3]238《纪闻》便是这一时期出现的一部小说集。

《纪闻》原书已佚,《太平广记》明确表示出自《纪闻》的故事尚存一百二十余条,从所记故事时间来看,多为开元、天宝年间事,下迄肃宗乾元时事。书中释氏传道志怪故事占绝大多数,传奇篇仅不到二十则,约占全书六分之一。郑樵附注为“皆纪释氏道家异事”[4]1567,认为其更倾向于志怪佛道之书。侯忠义在《中国小说史稿》中定其为此时期的第一部传奇小说集,直接隐略去所含的志怪成分,只侧重其传奇之义。李剑国则按照胡应麟“举其重而已”的处理办法,把唐代小说集分成了传奇集、志怪集、志怪传奇集、传奇志怪集、志怪传奇杂事集(含非志怪非传奇的杂事内容),《纪闻》则属于最后者;宁稼雨也按此法将其定为唐代志怪传奇小说集。从世人学者给《纪闻》所下的性质定义中,可以看出该书在志怪与传奇中的徘徊状态。笔者认为李、宁二人定论更佳,《纪闻》应定为兼具志怪传奇两体之作。在此阶段,尽管单篇传奇文的发展呈现出进步的整体趋势,传奇小说集的发展却陷入困境,数量屈指可数,内容也大都蹈袭六朝旧步,囿于宗教迷信题材,很少超出唐前志怪水平,如《冥报记》《冥报拾遗》《地狱苦记》等。就在唐初小说集发展几乎停滞不前之时,“牛肃《纪闻》开创了新局面”[5]46,在一众志怪故事中有意撰数篇传奇,题材多样、情节曲折、情志委婉,是志怪小说向传奇过渡发展的重要现象著作,成为第一部志怪书中多用传奇法的小说集。尤其是其中的传奇篇作品,尽管占数不多,却被称赞“最为出色”[6]51。

在《纪闻》的传奇篇中,《吴保安》是第一篇传记类传奇作品,存于《太平广记》卷一六六中,有着独特的代表意义,学者对其予以几乎一致的较高评价。《吴保安》篇,载吴保安与郭仲翔生死之交事。郭元振之侄郭仲翔从姚州都督李蒙平定云南之乱,郭仲翔从未谋面的同乡吴保安致书自荐,希望得到郭仲翔的帮助求得职位,郭仲翔遂荐其为管记。但战事多变,吴保安还未到任所,李蒙战死。郭仲翔被敌军所俘,并致信求吴保安筹一千绢匹赎出己身。吴保安先是变卖家产,后又舍妻弃子,十年离家苦心经营却也仅得绢匹七百。妻儿无法生存,一路乞讨寻夫。幸得现任都督杨安居帮助,才与吴保安团圆。吴保安也得杨安居资助,补足绢匹,成功赎出郭仲翔。后吴保安与妻子死于任上,郭仲翔亲自前去祭奠,将二人尸骨装殓背囊,徒步千里送回故乡厚葬。郭仲翔还亲自抚养吴保安之子,甚至让官给他,一时成为美谈。牛肃的这篇作品,尽管描写普通平凡的人物和故事,但与六朝志怪相比,《吴保安》全篇情节叙述宛曲,跌宕生波,已经呈现出可贵的细腻笔触。如写吴保安费心经营,将友情置于亲情之上,十年从未归家,只为给郭仲翔筹足赎绢千匹,在二人只有书信往来并未谋面的情况下便尽心至此,实属难得,作者以此事为着笔点刻画出了吴保安忠于友谊的品格。写郭仲翔则突出其为郭氏夫妇收骨殓尸、背骨回乡、散财厚葬这一系列行为,且待吴保安之子如己弟,帮其成家、谋官,郭仲翔知恩图报的正直品行跃然纸上。由此可以看出,《吴保安》已不再如志怪小说般短小唯骨、断片粗陈,而是有了更为丰满的故事血肉,其中二人的往来书信也流畅质实、诚挚恳切。对吴保安与郭仲翔人物典型化的处理方式,显现出写人小说技巧的逐渐成熟,说明此时作者的审美意识较六朝小说作者已经更为自觉。而《吴保安》的交叉发展式的复线结构模式,使其在以单线小说为主的唐代更显独特,丰满的故事内容和多层次的叙事结构为后来戏曲、话本的改编奠定了基础。

二、《新唐书》——《吴保安》的史书化

“二十四史”之一的《新唐书》同载《吴保安》篇,事入正史,《太平广记》中该篇为小说总集类书,同一人物故事出现在两种不同文体的著作之中,这是一个值得思考的现象。

首先是二者孰源孰流的问题。故事中有一处非常明确的时间信息——“天宝十二年”[7]1214,即公元753年。《太平广记》成书于“太平兴国三年”[7]1,即公元978年。《新唐书》则修于北宋“庆历四年”[8]34,即公元1044年,历时十七年于嘉祐五年(1060)成书。按照时间线索来看,吴保安事从唐代流传至《新唐书》编成已三百余年,所以尽管为正史,成书较晚的《新唐书》却不可能是吴保安事所本之源。《太平广记》编纂原因之一便是唐代小说自身发展的影响。“唐人小说的繁荣发展,为宋人留下了相当多的小说书籍,成为唐五代流传下来的主要文献。宋初李昉等整理书籍文献时,把这些小说稗史等归为一类,这些作品自成体系。所以,小说发展的因素,也是宋初《太平广记》编纂的一个主要原因。”[9]鉴于《太平广记》对唐小说的关注度,《新唐书》中的《吴保安》篇很有可能是从《太平广记》中发展而来。而在故事内容上,《太平广记》两千余字,《新唐书》中仅二百六十四字,后者篇幅不足前者的八分之一,所述故事情节框架很是相似,所涉及的人物也无一差别,但史书把小说中的情节进行了很大程度的精缩,并删弃了二人往来书信、郭仲翔受钉足之苦、郭仲翔赠南蛮美女报恩等情节。故事内容的调整,在再次佐证《太平广记》为源、《新唐书》为流的同时,还引出了第二个问题,即《吴保安》史书化过程中情节的留存与删改变化的内在原因。

司马迁撰《史记》创通史纪传体之先,此后历代便有了以纪传体为编纂体裁规则的史书著作。班固继司马迁后撰成《汉书》,对后代纪传体史书编写同样产生了重大影响。“如《汉书》者,究西都之首末,穷刘氏之废兴,包举一代,撰成一书……自尔迄今,无改斯道。”[10]20-21不仅创断代纪传体之例,还将体例规整为“纪”“传”“志”“表”四种,使得历史记述进一步明晰化。到清代,乾隆年间所编《四库全书》最终定成“二十四史”之名,《新唐书》便是其中之一。在编修史书时所秉持的各项史学观念中,“实录”精神是史学家们必须遵从的一个纂修原则。“其文直,其事核,不虚美,不隐恶,故谓之实录。”[11]2738班固在《汉书》中赞扬了司马迁的实录精神,同时也完成了“实录说”理论概念的最终定型,规定“实录”具有秉笔直书、史料考实、实事求是三种内涵[12],成为历代的修史准则。作为小说源头之一的史传文学必然对小说写作产生了重大影响。从更具体的方面来看,即在唐传奇形成的诸多因素中,史传文学,尤其是“史传文学温床中发育、成长起来的一种人物传记文体”[13],对唐传奇产生了非常直接的影响。而史学观念中的“实录”思想,也必然会随着文体的生发流变体现在唐传奇作品中,《纪闻》便传承并体现了实录之笔。牛肃甚至连“纪闻”之名,都是“取《史记·封禅书》‘其详不可得而纪闻云’之意”[6]51。书中所载是牛肃本人当世所闻之事,尤其是其中的人物故事,基本都带有“纪实文学的性质”[14]59。除去本文所提及的《吴保安》,还有《裴伷先》《范季辅》《牛成》等,也都是在作者同时代发生的真实事件,又由于牛肃时代的著书观念,其著述态度“谨慎而郑重”[15],使得文本内容具有一定的可靠性,“颇足以备史乘存文献”[16]301。同时,吴保安与郭仲翔之间诚笃信义的感人友谊,其所蕴含的劝诫功能与《新唐书》编纂的政治目的之间有着一致性。“衰世之士,气力卑弱,言浅意陋,不足以起其文,而使明君贤臣,俊功伟烈,与夫昏虐贼乱,祸根罪首,皆不得暴其善恶以动人耳目,诚不可以垂劝戒,示久远,甚可叹也!”[17]6471况且史书从小说中取材,也是传统史学的一项共识。“新唐书事倍于旧,皆取小说。”[18]217基于以上几点原因,《吴保安》篇从《纪闻》中脱颖而出,被收入《新唐书》之中。

“一般来说,小说载录之轶事较多描摹形容,包含大量的细节描写和场景化描述,这些轶事进入《新唐书》后,常常被简略化处理而仅保留个别典型性细节或比较简略的场景化叙事。”[19]两千余字的传奇文被改编为不足三百字的史书,情节的巨大变动可见一斑。如传奇文叙郭仲翔出逃失败被木板穿足、受囚之事,在《新唐书》中仅仅用“三逃三获,乃转鬻远酋,酋严遇之,昼役夜囚”[17]5509来概括,体现出史笔的简洁之法。而被删除的部分小说情节,细究之下,史书化的背后蕴藏着时代文化因素。传奇文中二人采用骈体文所写的往来书信在《新唐书》中全然不见,这体现了由唐至宋文体观念的变化。牛肃写成《纪闻》时间正处于盛唐,而以韩愈等人为代表的中唐古文运动虽已处于盛唐后期的酝酿状态,毕竟还未到勃兴阶段,所以牛肃之文依然是骈散交错,《吴保安》中的书信更是采用了骈文形式。而到了北宋编写《新唐书》之时,古文运动已颇具规模,古文取代骈文成为主流文体。在这种文学观念的转变下,两篇骈文书信被完全剔出史书范围就毫不奇怪了。由此可知,《新唐书》对传奇文《吴保安》的吸纳或是对其情节的删改,这种史书化的过程自然受到社会意识形态的影响,传达着时代的政治和文化意图。

三、《埋剑记》——《吴保安》的戏曲化

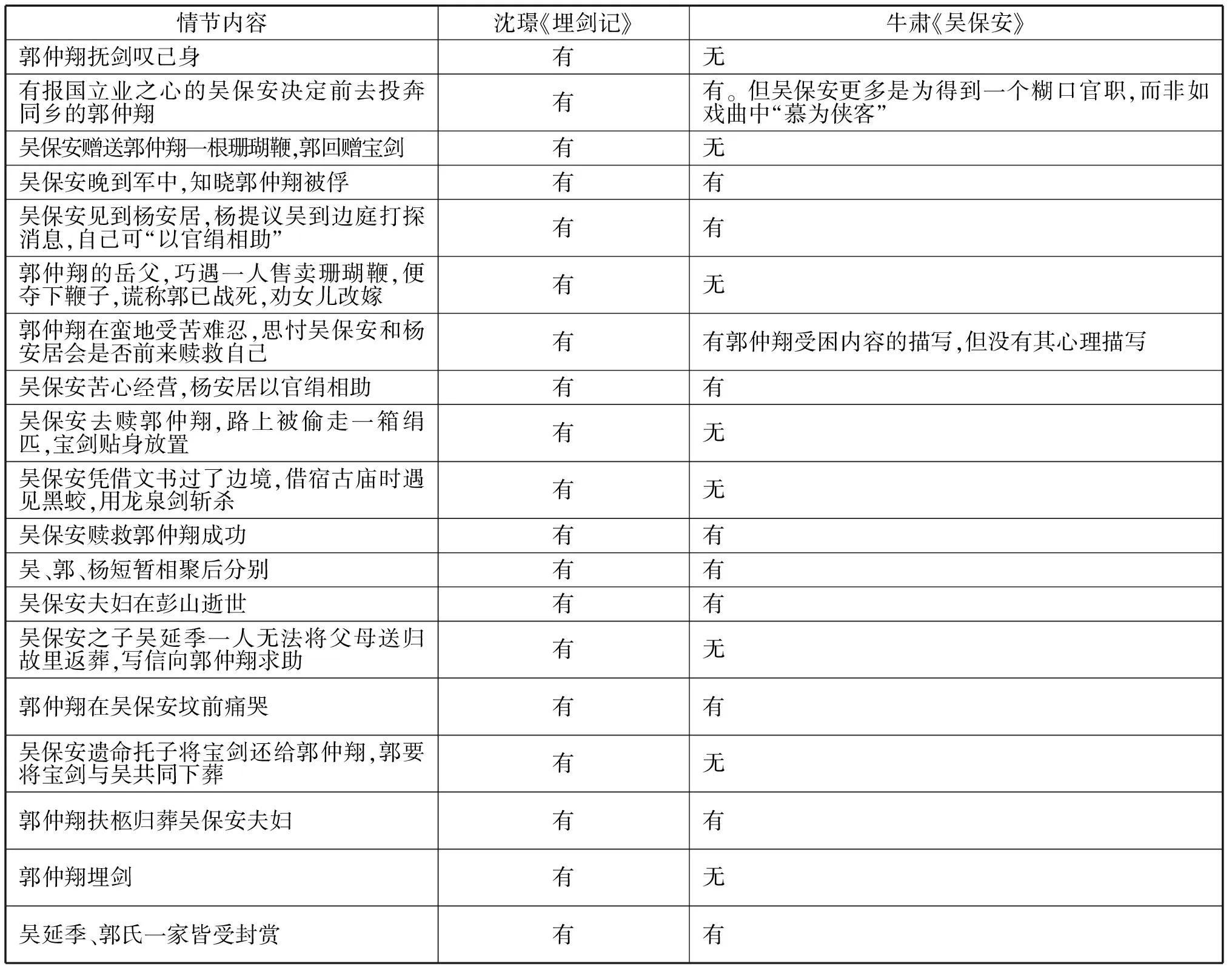

到了明代,传奇文《吴保安》焕发出了新的生机。吕天成《曲品》著录了郑虚舟据《吴保安》改编有《大节记》[20]160,后又有沈璟改编成两卷三十六出的《埋剑记》。《大节记》已佚,现将牛肃《吴保安》与《埋剑记》中有关吴保安与郭仲翔友情的情节对比列入表1。从中可以看出,这一题材在传奇小说与戏曲作品的同源共生中所体现出来的新的时代叙述特色。

经对比,《埋剑记》所增加的情节,与《吴保安》相较,其实可总结为两个关捩点:一是信物珊瑚鞭和龙泉剑,二是人物——郭仲翔岳父。这两点以崭新的情节特色出现在《埋剑记》中,是吴郭友情故事发展到明代万历前后所呈现出的必然面貌。

首先是信物龙泉剑与珊瑚鞭的出现。作为一种较为普遍的具有叙事功能的道具,信物在小说和戏曲中屡屡出现,但多集中于才子佳人题材的作品。在《埋剑记》中,沈璟采用“草蛇灰线”的方法,将信物化入吴保安、郭仲翔的友情故事,与二人相知、人身安危、友情坚贞等情节紧密联系了起来,使《吴保安》具有了多层次的叙事面貌。龙泉剑首现于第二出《看剑》,乃是郭仲翔的家传宝剑: “良工锻练几岁年,铸得宝剑名龙泉,龙泉颜色如霜雪,良工咨嗟叹奇绝……如今小生学成文武,时未遭逢,自许英雄,谁相鉴识,可叹。”[21]4此处既是咏宝剑,更是咏己身,戏词中体现出郭仲翔借看剑而渴求识遇与相惜,为后文与吴保安一见如故埋下伏笔。第八出《解携》中,二人相识后互赠礼物,吴保安将珊瑚鞭赠予郭仲翔,郭仲翔回赠宝剑,并提醒此剑有显灵辟邪之功用,果然在第二十六出有了吴保安剑斩黑蛟的情节,前后遥相呼应。第十六、十七出中,珊瑚鞭偶然流落回郭仲翔的家乡,郭仲翔作为俘虏的危险处境通过一根旧鞭便全然交代清楚。第二十四出,吴保安再次提及宝剑乃好友所赠,强调“十年以来未曾一刻离他”[21]96,由宝剑体现出二人深厚的情谊。第二十八出好友终相见,吴保安要归还宝剑。第三十四、三十六出,郭仲翔扶柩归葬吴保安夫妇后,含泪埋剑,故事至此而终。出现信物的回数占到了全部回数的四分之一,且中间最长间隔不过七回,一条非常清晰的叙事线索贯穿整个故事。沈璟熟练运用信物的结构功能,在吴郭友情传统叙事的基础之上,构筑了一条复线,呈现出了一个新的故事视角。其次是郭仲翔的岳父,这是沈璟为了衬托吴郭友情而铸塑的新角色。《埋剑记》中的新人物形象并不只此一人,还有郭顺、郭妻、郭母、诓马扁、脱水骨等等。但却仅有郭仲翔岳父这个人物角色,在作为线索引出吴郭情谊的同时,又以一种反衬的姿态烘托故事主题。从这个人物角色的安排中还可看出,在商品经济越发发达的万历前后,作为剧作家的沈璟在作品中对“雅俗”之变的探寻。郭仲翔从军后久无消息,岳丈前来探望女儿,途中偶遇小贩正欲出售珊瑚鞭。岳丈认出是郭仲翔之物,小贩告知是从战场死尸身上摸寻而得,他便揣测郭仲翔已经战死,耍赖欺人,夺下鞭子,心中盘算起了让女儿改嫁之事。珊瑚鞭是吴保安赠送给郭仲翔的信物,既象征着二人的友情,在此刻更喻示着郭仲翔的人身安危。带有如此重要信息的珊瑚鞭,到了岳丈手中,却成了诓骗女儿改嫁的利器。到了女儿家中,谎称郭仲翔已死,又在得知郭元振死讯后,毫不顾忌郭母的悲痛,竟说出“要紧人都死了,还说什么门望”[21]64的凉薄之语,满眼势利。明中叶以后,商品经济快速发展,传统价值观念受到极大冲击,儒家道德思想失去了价值衡量唯一尺度的地位,财富成了与之抗衡的另一重标准。极度膨胀的物欲,与传统人伦道德发生强烈冲突,不择手段为己谋利之人越来越多。沈璟“有感于世风日下、朋友间背信弃义、见利忘义的社会风气而作”[22]《埋剑记》,并让岳丈的劝女改嫁与吴、郭的忠义友情形成了鲜明对照。沈璟对岳丈的出场刻画便极具市井特色,“耕牛无宿料,仓鼠有余粮。万事分已定,浮生空自忙。自家颜老的便是,人见我转面无情,虚头抓架,叫我做颜花面,又叫做颜脱空”[21]56。通俗化的色彩、平凡的市井小民形象,通过沈璟之笔铺叙在了纸上,与其第一部辞藻华丽的《红渠记》有着明显的差别。“体现明中叶后戏曲‘俗’的一脉的发生和发展”[23]的沈璟,就是从《埋剑记》迈出了剧作审美从“雅”到“俗”的第一步。此后的《义侠记》再到《博笑记》,平民百姓完全成为沈璟剧作的一大特色,句句本色、字字通俗。沈璟在延续封建伦理道德、宣扬忠孝节义观念的基础之上,在吴郭友情的传统叙事之中,巧妙加入更为通俗的、充满时代特色的人物形象,既开雅俗转型之先风,更反衬出吴郭二人难能可贵的友谊。

表1 《埋剑记》与《吴保安》情节比较

四、《吴保安弃家赎友》——《吴保安》的话本化

对冯梦龙作品的研究,两性、爱情、婚姻题材获得了绝大部分的关注度,认为其是反礼教、追求个性解放的典范,是反封建、启蒙思想的践行者。但若从《吴保安》友情叙事嬗变的角度切入研究,就会发现,在作品深层叙事结构之中,在时代背景语境与作者个性特征的有机结合下,一种传统礼教的复归意识鲜明地呈现在了《吴保安弃家赎友》中。

晚明社会,政治上,统治机制日渐腐朽,明熹宗时魏党祸乱朝政、宦官专权;经济上,此时的明代已然发展成为一个以金钱为运转轴心的商业社会,传统的礼仪教化、等级制度、法律道德都受到了猛烈冲击;文化思想上,早已脱离社会实际的传统理学日渐成为笼罩在人们心头的沉重阴霾。整个明王朝发生着从里至外的巨变,物欲至上成为民众间存在的普遍心态,渐渐衍变成扭曲的个性解放潮流,儒家推崇的传统美德几近荡然无存。面对这种国家现状,有识之士察觉到社会风气的堕落与道德秩序的崩坏,纷纷举起变革的旗帜,李贽、王阳明等人掀起了进步的人文思潮。冯梦龙深受王阳明思想的影响,积极强调通俗文化的教化之功用,成为儒家伦理通俗化的践行者。“试今说话人当场描写,可喜可愕,可悲可涕,可歌可舞……虽小诵《孝经》《论语》,其感人未必如是之捷且深也。”[24]1-2与占据绝大多数篇幅的两性故事所采用的反讽手法不同,对于友情类的文章,冯梦龙采取了直接讲述、正面宣教的叙事方法。《古今小说》中,《羊角哀舍命全交》《吴保安弃家赎友》《范巨卿鸡黍死生交》为赞扬友情之作,其中前两个故事都明确表达出借古劝今的意味,如《羊角哀舍命全交》开篇即题诗一首“背手为云覆手雨,纷纷轻薄何须数?君看管鲍贫时交,此道今人弃如土”[24]114;吴保安故事中则把抨击的矛头直指当今社会——“末世人心险薄,结交最难”[24]121。从中可以看出,在冯梦龙笔下,友情信义教化与历史文化语境产生了紧密的关联与互动, “确立了具有鲜明文人色彩的 ‘教化’ ‘导愚 ’‘舒胸中磊块’ 等新的话本小说文体功用观”[25],使得儒家正统道德观与人情本性欲念达到和谐统一,最终目的便是伦理纲常内化为民众自发的道德要求。在晚明大力编写通俗小说、发展通俗文学的冯梦龙,至南明时却致力于编纂、辑录当代历史,《甲申纪事》《中兴伟略》《中兴实录》等书体现出其强烈的爱国情怀以及对南明中兴的渴望,冯梦龙对自己的社会角色定位也从“文人”一夕间变为“臣子”[26],这种看似突然的角色变化,实则也源于其本就极具儒士社会责任感的性格特点。尽管冯梦龙在其两性题材作品中展现出对封建专制压抑人性的抨击和反思,但从本质上来讲,其思想体系仍没有办法脱离时代而存在,更多的是在顺应社会变化时对正统礼教观念的回归,是在逾礼越制的明末社会中,以通俗小说为工具实现秩序重建的一种努力。

以重建礼制秩序为出发点,话本形式的吴郭友情叙事,在冯梦龙的笔下呈现出崭新的文体艺术构思。牛肃的《吴保安》是直接顺叙故事文本,从角色人物的籍贯说起,一如流水,直至尾声,读者只有跟从文字顺读下去,才知道具体内容然后归结故事主题。而《吴保安弃家赎友》却在开头入话处便用“诗词+闲话”的方式反复讲述二人结交结心,将故事主旨早早点明,再话锋一转,转入正话,让读者带着明确的主题意识去理解文中二人的友情。相较于传奇,话本的此种形式在故事伊始便营造出了重情重友的氛围,劝诫意味更加浓厚。冯梦龙时期,话本小说实现了第一次“文人化”,“形成一种体制规范谨严、艺术圆融成熟、叙事雅俗相谐的典范性文体”[25]。在这种文体形式的规范之下,《吴保安弃家赎友》中韵诗的出现成为吴保安叙事嬗变过程中的鲜明特点。加上入话处,文中共有十二处韵诗。除去惋惜李蒙战败的两处以及描写郭仲翔在蛮地受苦的两处之外,剩下的七处都是吟咏二人友情之作,占比过半,且有意识地分散在文中各处,构成一条清晰且情感强烈的文脉,以入话处韵诗为首,以文末处韵诗为尾,贯穿整个吴郭友情叙事的始末,展现出独特而新颖的话本文体构思艺术。

另外,与牛肃相比,冯梦龙在《吴保安弃家赎友》中给角色人物设计了较多的直视镜头,使得吴保安与郭仲翔二人的情感发展更加细腻,同样彰显出话本的文体特征。如先对郭仲翔有两处心理描写,一是在郭仲翔收到吴保安求荐信时,二是郭仲翔为脱困写信向吴保安求助时。两处心理描写的对象虽然都为同一人,但处境却完全相反,前者为举手之劳,后者则是生死之际的以命相托,两件事的轻重缓急显然不相匹配。后来吴保安妻子得知赎绢千匹的条件后,考虑到家中实在贫困,她的反应也只是叹息无奈,但当直视镜头转向吴保安时,对他的语言描写却是“吾向者偶寄尺书,即蒙郭君垂情荐拔;今彼在死生之际,以性命托我,我何忍负之?不得郭回,誓不独生也”[24]125。话本将传奇中含蓄的内容铺展开来,情感力量从“不独生”的誓言中迸发出来,是二人友情的铿锵之音。直视镜头再次转向吴保安奔走经营、筹集赎绢的情节,“朝驰暮走,东趁西奔;身穿破衣,口吃粗粝。虽一钱一粟,不敢妄费,都积求为买绢之用。得一望十,得十望百;满了百匹,就寄放姚州府库。眠里梦里只想着‘郭仲翔’三字,连妻子都忘记了”[24]125-126。冯梦龙将牛肃“十年不归,经营财物”这短短八个字铺展成一段画面感极强的生存环境叙述,更加突出了吴保安救友脱困的坚定决心。

再者,此时的话本小说多以改编文言小说、戏曲为主,冯梦龙运用少而精的添笔,改变了传奇中吴郭友情叙事的单线模式,使之成为一种前后呼应的圆融结构。如救回郭仲翔后,二人短暂相聚便要分离,吴保安将自己所得的厚赠物资分与郭仲翔一半,以供其使用,郭仲翔再三推辞,最终还是在吴保安的坚持下接受。在故事尾声处,又写郭仲翔善待吴保安之子吴天佑,父恩报于子,还将自己的一半家财分给了吴天佑。冯梦龙的所设计的这种前后呼应之笔,是本事中所没有的。再如在刻画驮骨归葬的情节时,吴天佑看郭仲翔驮骨辛苦,以尽孝为由,请求让自己背负双亲尸骨前行,郭仲翔不肯,说道:“永固为我奔走十年,今我暂时为之负骨,少尽我心而已。”[24]130与前文吴保安奔走十年筹绢的情节有了呼应,正如二人友情一般,每有回音又赤诚相待。在归葬途中,每到用饭安寝之时,郭仲翔也是先安置好盛放尸骸的竹笼,浇奠酒饭后才自行吃睡,无不尽心。由于在蛮地时两脚受过重伤,又驮骨长途跋涉,郭仲翔双脚紫肿、疼痛难忍。他在竹笼前含泪拜求,愿吴氏夫妇显灵,让自己不为脚伤所累,早日归葬,第二日郭仲翔的脚痛果然神奇消失。这显然是冯梦龙添加的一处奇幻之笔,却更加印证了吴郭之间友谊的深厚如海,即便是生死相隔,依然能心意互通,读来无不让人动容。《吴保安弃家赎友》通过贯穿全文的韵诗、角色的直视镜头描写,以及添加的精练情节,使得发展到明代的吴保安友情叙事呈现出了“一种全新的文体意识和一种新颖的文学观念”[27]。

五、结语

《吴保安》经历了传奇、史书、戏曲、话本的嬗变过程,在文本的改编流传中呈现出各个时代的特色,社会政治、思想变革与文化发展的重叠交叉,形成了《吴保安》嬗变过程的诸多色彩,更使得这篇唐代传奇小说自唐至清都不断散发出生生不息的活力。