aBVA解剖入路胸腔镜右上肺叶切除术对肺癌患者的应用效果

吕明闯

(南阳市第二人民医院,河南 南阳 473000)

肺癌高发于40岁以上男性,早期肺癌通常无任何症状,许多患者确诊时已是中、晚期,外科手术治疗对于Ⅰ、Ⅱ期肺癌疗效确切,其中胸腔镜下肺叶切除术为临床最常用的方法[1-2]。胸腔镜下肺叶切除术创伤小,患者术后恢复快,远期生存时间长[3]。早期肺癌发病于右上肺叶的概率最高,但右上肺叶解剖结构特殊,手术操作复杂[4]。目前,关于肺叶切除术中肺支气管、动脉、静脉的解剖顺序是否会影响患者术后恢复仍存在一定争议[5]。AVB与aBVA是两种常规入路手术方式,其中AVB为由前向后进行的单向式入路法,适应证广,临床应用最为广泛。aBVA为后方入路法,主张先解剖后升支动脉暴露肺门,两种入路方法的最大区别在于是否在解剖肺血管前先解剖右上肺叶支气管[6-7]。目前,国内关于aBVA解剖入路下胸腔镜右上肺叶切除术的研究报道尚不多见,其应用效果及安全性仍需进一步论证。本研究通过回顾性分析两种不同解剖入路方式患者的临床资料,比较其内环境指标、围手术期指标及安全性差异,为胸腔镜右上肺叶切除术的解剖入路方案选择提供参考。

1 对象与方法

1.1 研究对象

回顾性收集南阳市第二人民医院2021年1月至2022年12月胸腔镜右上肺叶切除术治疗的87例肺癌患者临床资料,将40例(依次解剖后升支动脉、支气管和动静脉)纳入aBVA组,47例(依次解剖动静脉、支气管)纳入AVB组。

(1)纳入标准:①符合《外科学》[8]中肺癌相关诊断标准,且病灶位于右上肺叶;②国际肺癌淋巴结转移远处转移(tumor node metastasis,TNM)分期[8]为Ⅰ期或Ⅱ期;③首次手术,符合手术指征;④病灶直径<5 cm;⑤患者临床资料完整。(2)排除标准:①合并自身免疫性疾病或全身感染性疾病者;②严重心、肺功能低下者;③严重肝、肾功能不全者;④合并其他恶性肿瘤者;⑤合并凝血功能障碍者。

aBVA组中男24例,女16例;年龄42~78岁,平均(59.35±7.74)岁;TNM分期为Ⅰ期18例,Ⅱ期22例;病理类型为鳞癌3例,腺癌35例,其他2例。AVB组中男29例,女18例;年龄41~78岁,平均(58.81±7.80)岁;TNM分期为Ⅰ期23例,Ⅱ期24例;病理类型为鳞癌5例,腺癌39例,其他3例。两组患者性别、年龄、TNM分期、病理类型比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可对比性。研究方案经南阳市第二人民医院医学伦理委员会审核批准。

1.2 研究方法

两组均气管插管全麻,行右上肺叶切除术。常规消毒,铺巾,患者取左侧卧位。于患者右侧腋前线第4或第5肋间取长约4 cm的手术切口,放置切口保护套,将胸腔镜用手术用具(KARL STORZ SE &Co. KG,型号26003BA)经该切口置入。(1)aBVA组:显露后纵膈,打开患者脏层胸膜,清扫隆突下淋巴结、肺门淋巴结,游离右肺上叶尖前段动脉与右上支气管间隙。打开斜裂,解剖后升支动脉,暴露右上支气管。分离肺门周围纵膈胸膜,使用吻合器解剖右上支气管。游离肺静脉近端,建立人工隧道,切开融合的水平裂,分离肺门周围剩余粘连,离断右肺上叶剩余尖前段动脉、静脉。取出标本,清扫上气管旁淋巴结、下气管旁淋巴结。(2)AVB组:显露前纵膈,打开患者脏层胸膜,清扫肺门淋巴结,暴露右肺上叶支气管。依次解剖并离断尖前段动脉、静脉、右肺上叶支气管。沿近端肺动脉干向远端显露,使用吻合器离断后升支动脉、肺裂。取出标本,清扫上气管旁淋巴结、下气管旁淋巴结、隆突下淋巴结。电凝止血,在手术切口处放置胸腔引流管,术毕。

1.3 观察指标

(1)内环境指标:收集患者术前、术后1 d、术后3 d时血清肌酸激酶(creatine kinase,CK)、C反应蛋白(C-reactive protein,CRP)、白细胞介素-6(interleukin-6,IL-6)检测结果。

(2)围手术期指标:统计患者术中出血量、手术时间、淋巴结清扫数量、胸腔引流时间、住院时间。

(3)术后并发症:统计患者术后并发症发生情况,包括肺炎、肺不张、胸腔积液、切口感染、持续肺漏气、心律失常等并发症。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 内环境指标

两组患者术前CK、CRP、IL-6水平比较,差异无统计学意义(P>0.05);术前、术后1 d和术后3 d,两组患者CK、CRP、IL-6水平呈先上升后下降的趋势,且aBVA组上升幅度小于AVB组(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者内环境指标比较

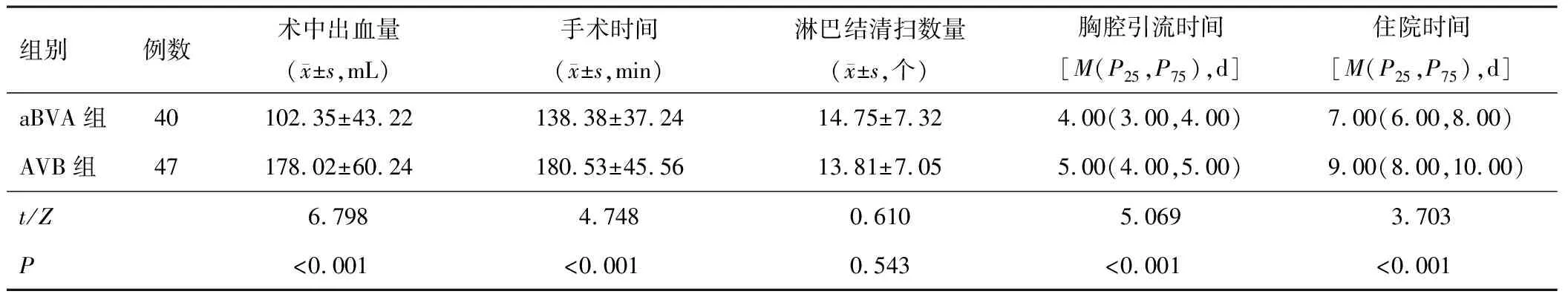

2.2 围手术期指标

两组患者淋巴结清扫数量比较,差异无统计学意义(P>0.05);aBVA组患者术中出血量少于AVB组,手术时间、胸腔引流时间、住院时间短于AVB组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

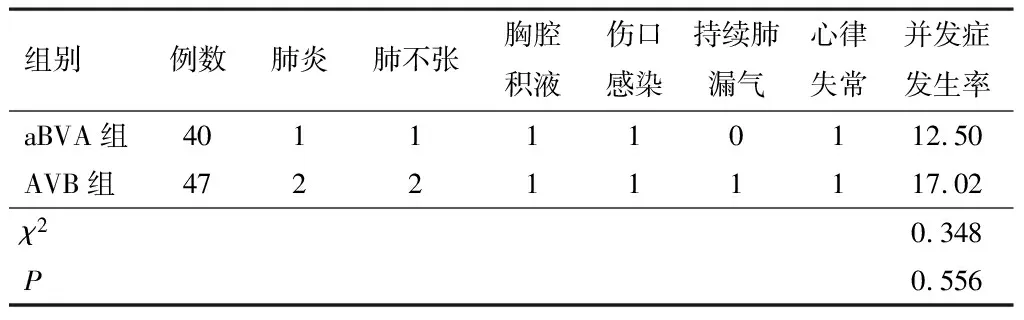

2.3 术后并发症

两组患者术后并发症总发生率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表3。

表2 两组患者围手术期指标比较

表3 两组患者术后并发症比较(n,%)

3 讨论

肺叶根治性切除手术是治疗早期肺癌的标准术式,可以有效延长患者生存期,由于右肺上叶、中叶体积较小,患者术后恢复较快,是目前早期肺癌肺叶切除术的首选术式。但右上肺叶切除涉及最复杂的肺门解剖结构,手术难度也较大[9]。既往临床应用最为广泛的是AVB解剖入路法,但首先处理肺门血管易损伤肺叶动脉、静脉而引发大出血,对手术操作医生要求较高。随着微创技术的不断发展,如何降低肺叶切除术中操作难度已成为研究热点。本研究对aBVA和AVB两种入路方式进行回顾性总结,分析其临床应用价值。

由于手术创伤会引起机体内环境改变,影响患者术后恢复[10]。CK作为一种重要激酶,主要存在于人体肌肉组织中,当肌肉出现损伤时,会出现一过性升高[11]。CRP和IL-6均为促炎因子,由于手术对机体造成损伤的同时,还会使机体产生强烈应激反应从而引发炎症反应,导致CRP和IL-6出现显著增高[12]。本研究通过比较aBVA组和AVB组患者术前、术后1 d、术后3 d的内环境指标发现,术前到术后3 d,两组患者CK、CRP、IL-6水平呈先上升后下降的趋势,且aBVA组上升幅度小于AVB组,表明aBVA解剖入路相较AVB解剖入路对机体组织损伤更小,更能稳定患者机体内环境,这也是aBVA患者术后恢复较快的原因之一。

本研究对比两组患者围手术期指标发现,相较于AVB组,aBVA组患者术中出血量更少,手术时间、胸腔引流时间、住院时间更短,表明aBVA解剖入路可提高胸腔镜右上肺叶切除术的手术安全性,有利于患者术后快速恢复。分析原因在于,aBVA在离断右肺上叶血管前先解剖肺支气管,增加了右肺上叶的活动性,便于切割缝合器以完美的进枪角度钉合肺门血管,能有效避免血管损伤[13]。另外,将纵膈胸膜由后向前打开,扩大了手术视野,有利于术中操作,减少手术器械间干扰,简便手术流程。而AVB需要多次翻转患者右肺上叶,手术操作更为复杂,易导致肺组织出血、肿胀及肺挫伤;且AVB是先解剖右肺上叶血管,解剖静脉时可能意外损伤后方肺动脉干导致患者出血量增加,造成手术时间延长。既往研究发现,手术时间为肺癌患者胸腔引流时间的独立影响因素[14]。手术时间长,手术操作复杂,术中各种手术器械对肺组织产生更多摩擦、压迫,会破坏脏层胸膜上淋巴回流系统并影响胸腔积液回流,使胸腔积液吸收减慢、渗出较多,延长患者胸腔引流时间[15]。而aBVA通过减少患者胸腔引流时间,缩短住院时间,能促进患者术后尽快恢复。

术后并发症统计发现,aBVA组并发症总发生率低于AVB组,这主要是因为aBVA优先解剖支气管,能减少肺泡内残留空气,规避了潜在肺淤血可能引起的支气管黏膜反应,减少对肺组织的刺激,进而减少肺炎、肺不张等多种并发症的发生。但两组术后并发症发生率比较,差异无统计学意义,这与本研究所纳入的样本量较少有关,因此还需要扩大样本量进一步研究。

4 结论

aBVA解剖入路胸腔镜右上肺叶切除术能稳定肺癌患者机体内环境,促进患者术后恢复,安全性高。