数字经济核心产业的效率测度及区域比较

王娟娟,李 蓉

(兰州财经大学 a.“一带一路”经济研究院; b.经济学院,兰州 730020)

一、引言

互联网和新一代信息技术的应用与普及使数据信息的生产要素属性逐步显现,信息传输效率提升,交易成本下降,产业分工细化,产业边界模糊,新产业不断出现,数字经济成为我国经济发展的重要支柱之一,2022年,数字经济规模占我国GDP的比重为41.5%[1]。在数字经济体系中,数据价值以产业化形态体现已经引起各界的共同关注,在《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中提出数字经济核心产业的概念,并将电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网及相关服务业明确纳入数字经济核心产业范畴[2]。以数字经济核心产业的发展情况表征数字产业发展水平和数字产业化进程的质量。数字产业规模从2015年的4.8万亿元增至2022年的9.2万亿元,在数字经济规模中的占比从2015年的25.7%下降至2022年的18.3%,在GDP中的占比从2015年的7.1%增加至2022年的7.6%[3],数字经济核心产业已经成为我国数字经济的重要支柱,但也出现了多维度的分化。从产业维度看,数字经济核心产业存在结构性失衡,电信业、互联网及相关服务业在数字产业中的产值占比远低于电子信息制造业、软件和信息技术服务业,对后者的可持续发展形成制约。从区域维度看,数字经济规模在地区GDP中的占比有上升趋势,2021年,占比超过50%的是北京、上海、天津等地区,占比超过全国平均水平39.8%的省(市)有浙江、福建、广东、江苏、山东、重庆、湖北等[4]。传统经济业态下具有相对优势的东部地区,在数字经济时代,产业数字化和数字产业化进程也均快于其他地区。随着数据信息在经济发展中的贡献不断加大,产业链的形成、细化、延伸和创新叠加发生,并向核心城市及其所在的城市群集聚,虹吸效应高频显现,区域发展向城市群中心化分布格局演化,这对区域协调发展形成巨大挑战。

在数字经济对经济发展影响不断深化的当下,数字经济对区域协调发展的作用备受学界关注,不同维度和视角的研究成果涌现。从数字产业化维度看,研究的主脉络是一个由浅入深的过程。面对这一新兴产业,张嫚将其界定为以软件产业等生产数字产品为主的产业,主要包括数字形式的产业和电子符号产业[5]。结合实际,数字产业是数字经济的组成部分,主要表现为以信息技术产业为代表的数字内容产业[6],可以锁定为信息通信产业及其市场化应用,包括互联网行业、电信业、软件和信息技术服务业等[7]。由于数字产业具有技术进步的外部性特征,是高渗透的技术密集型产业[8],因此,我国提出数字经济核心产业的概念和内容。从世界范围看,各国对数字产业大都有自己的内容界定,但共性是更注重技术、商务、创意和民生等数字产业领域[9],说明数字产业化的内容是一个开放的集合。尽管数字产业是一个新兴产业,且产业不断具体化,但鲜有对数字产业发展水平的测度和评价,基本均将数字产业作为二级指标纳入数字经济发展水平评价指标体系,由于以熵值法[10]和主成分分析法[11]为主要研究方法,因此数字产业指标维度下具体衡量指标主要包括信息传输、软件和信息技术服务业增加值占GDP比重[12],软件业收入,电信业务量[13]等数字产业类指标和移动电话基站数[14],互联网普及率[15],R&D经费支出占GDP的比重[16]等软硬环境类指标。其中,数字经济发展环境和数字产业发展水平是制约我国数字经济发展的重要短板[17]。具体到数字经济核心产业,其空间格局演化对区域协调发展的影响较深,主要表现为区域发展不平衡且由单中心集聚向多中心扩散的格局。互联网产业中的发展差异主要来源于地区差距[18],向城市郊区集聚,继而向其他区域扩散,呈从单极向多极集聚转变的空间演化态势[19]。电子信息制造业表现为集聚分布的现象,但随着生产环节郊区化趋势越来越明显,同样呈现出多极集聚的空间结构[20]。从数字产业整体看,其空间分布差异凸显,以“城市群-中心城市”为依托的多核心集聚分布特征愈发明显[21]。

综上,已有研究在概念界定方面能够对数字产业进行独立研究,在发展水平和空间格局演化方面大多与数字经济紧密结合,尤其在发展水平测度方面基本将数字经济核心产业作为测度数字经济发展水平的二级指标进行间接评价,鲜有对数字经济核心产业定性定量融合的研究。本研究以数字经济核心产业为研究对象,从投入产出视角对产业效率从时空维度进行动态研究,以研判数字经济核心产业对区域经济发展的影响。

二、指标选取与模型构建

数字经济核心产业的发展效率是多要素投入的产出结果,且存在潜在要素发挥作用的可能性,为最大化将作用要素纳入研究体系,因此,采用数据包络分析方法测度数字经济核心产业发展效率。考虑到数据的权威性、可得性和连续性,参考《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》以及《中国数字经济发展白皮书(2021)》,以4个数字经济核心产业的发展数据为基础,借鉴蔡昌[22]、程广斌[23]等学者的做法,选取资本、劳动力、技术等要素使用情况为投入指标,以4个产业的主营业务收入等为产出指标,构建数字经济核心产业发展效率评价指标体系(见表1)。由于我国西藏、台湾、澳门、香港的数据缺失较多,本研究测度我国30个省(区、市)的数字经济核心产业发展效率。实证分析数据来源于《中国电子信息产业统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国统计年鉴》《中国第三产业统计年鉴》及《中国固定资产投资年鉴》等,部分省(区、市)的缺失数据采用线性插值法补齐。由于2015年“国家大数据”战略被提出,相关研究普遍采用4个数字经济核心产业衡量数字产业化发展,而2021年我国明确了数字经济核心产业概念及产业范围,因此,实证分析的研究期为2015—2021年。

表1 数字经济核心产业发展效率指标评价体系

具体模型形式以及数据处理过程如下:

Xj=(X1j,X2j,…,Xmj)T,

(1)

Yj=(Y1j,Y2j,…,Ysj)T,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

其中,各个决策单元有m个投入项和s个产出项,Xj和Yj分别代表第j个(j=1,2,…,n)决策单元的投入项与产出项的向量表达,Xmj和Ysj分别表示第j个决策单元的第m项投入和第s项产出。s-和s+分别表示投入冗余的松弛变量和产出不足的松弛变量,θ表示资源组合的合理程度,λ为第j个决策单元的组合权重[22]。在满足投入产出比最小以及式(5)的情况下,利用DEAP2.1软件将式(3)和式(4)迭代求解,即可得出规模报酬可变时的效率值。为降低单位因素对实证结果的影响,以极值法式(6)对原始数据进行无量纲标准化,Xij是标准化后第i年j指标的数据,max Xij和min Xij是研究期内j指标的最大值和最小值。

三、数字经济核心产业发展效率的测度结果分析

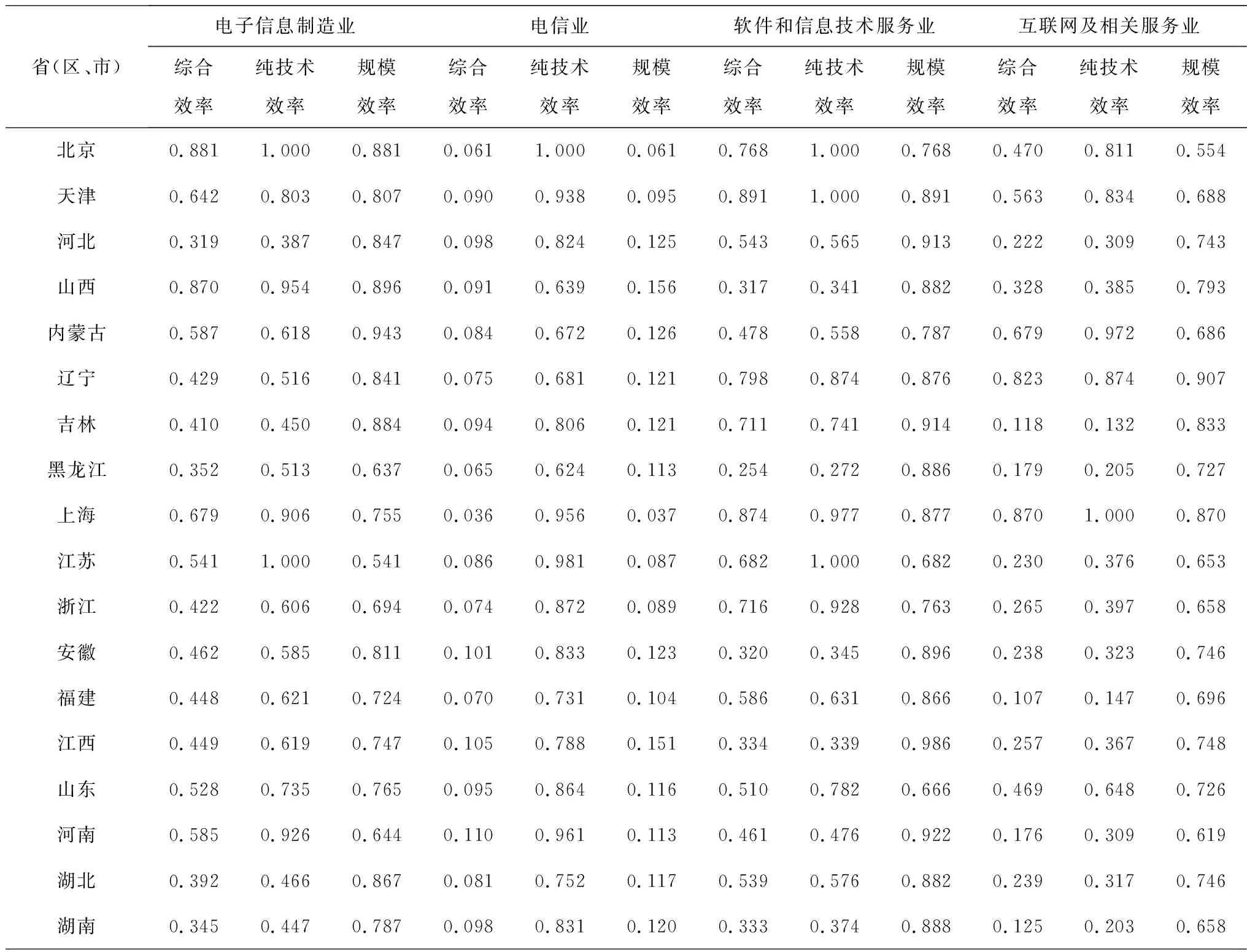

为深入分析数字经济核心产业的效率差异及可能的区域演化,利用DEA测度了2015—2021年我国30个省(区、市)的发展效率。由于资源禀赋、经济结构、技术水平、产业规模等因素的影响,数字经济核心产业发展效率存在制约因素和区域水平等方面的不同。

(一)数字经济核心产业发展效率的制约因素不同

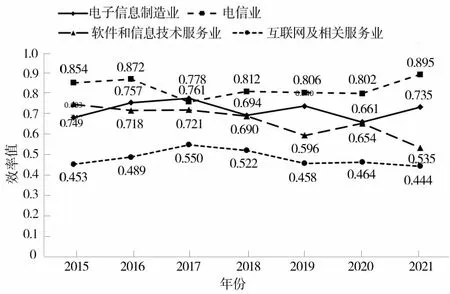

1.数字技术制约电子信息制造业的发展

从全国效率均值看,2015—2021年,电子信息制造业的纯技术效率从0.683升至0.735,规模效率从0.366升至0.858,规模效率的增速快于纯技术效率,数字技术制约了电子信息制造业发展效率的提升。从区域层面看,东部地区的综合效率从0.150升至0.604,规模效率从0.185升至0.786,纯技术效率从0.770升至0.787;西部地区的综合效率从0.410升至0.704,规模效率从0.534升至0.900,纯技术效率从0.662升至0.798,纯技术效率提升缓慢抑制了东、西部地区综合效率的发展速度。中部地区的综合效率从0.260升至2021年的0.528,规模效率从0.305升至0.877,纯技术效率从0.768降至0.609,技术水平落后阻碍了中部地区电子信息制造业的发展效率。东北地区的综合效率从0.101升至0.551,纯技术效率从0.298升至0.583,规模效率从0.474升至0.912,纯技术效率的增速虽快于规模效率,但总体规模要大于纯技术效率,东北地区仍受限于技术进步(见表2)。四大区域的综合效率均表现出上升趋势,但技术水平落后以及核心技术未突破等问题阻碍了电子信息制造业效率的提升,外在的、非经济因素的影响以及我国核心技术掌握能力不足对电子信息制造业形成制约。

表2 2015年和2021年四大核心产业效率均值测算结果

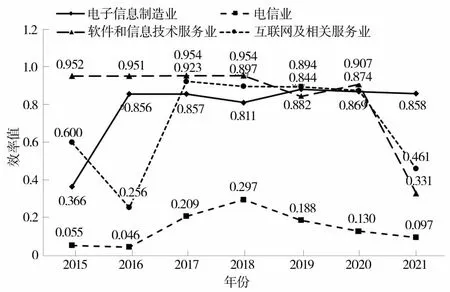

2.生产规模制约电信业的发展

从全国发展效率均值看,2015—2021年,电信业的综合效率从0.052升至0.089,规模效率从0.055升至0.097,纯技术效率从0.854升至0.895,三大效率同时呈上升趋势。规模效率的增速高于纯技术效率,但其效率值远低于纯技术效率,基础设施覆盖度不高是制约电信业综合效率提升的因素。从区域层面看,东部、中部和西部地区的发展效率与全国发展趋势保持一致,均呈现上升状态,纯技术效率分别从2015年的0.908、0.861和0.821升至2021年的0.921、0.897和0.934,规模效率分别从2015年的0.027、0.020和0.109升至2021年的0.059、0.070和0.153,数字技术成果转化率低,不适应现阶段的发展需求,导致生产规模无法扩大。较之其他三大区域,东北地区电信业的纯技术效率呈下降趋势,从2015年的0.782降至2021年的0.666,规模效率与其他区域保持一致,从2015年的0.019增至2021年的0.074,基础设施支撑不足与技术水平落后并存(如表2所示)。

3.技术要素和生产规模制约软件和信息技术服务业的发展

从全国发展效率看,2015—2021年,我国软件和信息技术服务业的综合效率从0.708降至0.139,纯技术效率从0.749降至0.535,规模效率从0.952降至0.331,三大效率的降幅分别为80.4%、28.1%和65.2%,规模效率和纯技术效率同时制约软件和信息技术服务业的发展。从区域层面看,中部地区的纯技术效率从0.440降至0.217,规模效率从0.993降至0.436,降幅分别为78.3%、56.4%,中部地区受技术水平的约束较强;东部、西部、东北三大区域的纯技术效率分别从2015年的0.895、0.764和0.823降至2021年的0.723、0.584和0.362,降幅分别为27.7%、41.6%和63.8%,规模效率分别从0.944、0.926和0.998降至0.255、0.351和0.305,降幅为74.5%、64.9%和69.5%,三大区域受生产规模的约束较强(见表2)。高技术壁垒、产业规模小、外部环境制约等因素影响软件和信息技术服务业整体效率的提升。

4.纯技术效率制约互联网及相关服务业的发展

从全国层面看,互联网及相关服务业的纯技术效率从2015年的0.453降至2021年的0.444,规模效率从2015年的0.600降至2021年的0.461,规模效率的发展变化好于纯技术效率,数字技术利用程度不高是阻碍互联网及相关服务业发展的关键因素。从区域层面看,东部地区的综合效率从0.305降至0.242,规模效率从0.550降至0.365,纯技术效率从0.540升至0.589,东部地区集聚的高技术人才、资源禀赋、基础设施等会提高其纯技术效率,但技术成果转化率低抑制了生产规模的扩大。中部地区的综合效率从0.131升至0.138,规模效率从0.536降至0.459,纯技术效率从0.278增至0.286,但纯技术效率总体的发展变化低于规模效率。西部地区的综合效率从0.390降至0.206,规模效率从0.673降至0.494,纯技术效率从0.535降至0.460,生产规模和技术水平同时阻碍着西部地区发展效率的提升。东北地区的综合效率从0.098增至0.198,规模效率从0.626升至0.659,纯技术效率从0.212升至0.219,技术研发速度落后于生产规模的扩张,使东北地区互联网及相关服务业发展效率低下。

制约四大数字经济核心产业发展效率的因素不同。电子信息制造和互联网等高技术产业受到数字技术的影响,这与我国自身基础技术薄弱、研发经费利用效率较低有关,与中美经贸争端也有一定的关系。电信业等对数字经济发挥基础支撑作用的产业由于新型基础设施覆盖度低等而无法发挥规模经济作用。与实体产业深度融合的软件和信息技术服务业受到生产规模与技术落后的双重制约,软件产业链配套能力弱、人才短缺等问题已成为制约产业发展的瓶颈。

(二)东部、西部地区的数字经济核心产业发展贡献较大

为避免无效值1对区域划分的影响,未将其纳入平均值的计算,以均值为标准划分区域。在电子信息制造业中,2015年,综合效率在均值之上的省(区、市)有9个,其中,东部地区2个,中部地区3个,西部地区4个,西部地区通过承接产业转移、扩大生产规模、提高技术水平促进了产业效率的提升。纯技术效率在均值水平之上的省(市)主要分布在东部和中部地区,这些地区技术水平较高,增加技术投入可以有效带动电子信息制造业的发展。规模效率在均值水平之上的省(区)主要分布在西部地区,电子信息制造业在西部地区处于起步阶段,新模式新业态可以催生新的经济增长点。2021年,综合效率在均值之上的省(区、市)新增了天津、浙江、四川、陕西、宁夏等,同时江苏、山东、青海3省份低于均值。纯技术效率在均值之上的省份有所减少,东北地区以及中部地区出现较大幅度波动,东北地区技术投入不足以及中部地区核心技术突破有限等原因阻碍其效率提升。规模效率在均值之上的省份有所增加,分布在东部地区和中部地区,东部地区在高技术人才、资源禀赋、要素流动等方面具有优势,可以促进电子信息制造业规模的扩张,中部地区承东启西的区位优势可以承接东部地区的数字产业以及溢出资源(见表3)。

表3 数字经济核心产业效率高于均值的区域分布

在电信业中,2015年,综合效率在均值之上的省(市)有14个,主要分布在东部、西部地区。东部地区在5G等现代化基础设施的应用中已趋于成熟,西部地区凭借其独特的地理位置,借助“东数西算”等工程红利,不断加大数字基础设施建设,提高电信业发展效率。纯技术效率在均值之上的省(市)有15个,东部地区创新要素集聚,中部、西部地区在东部地区的辐射带动作用下纯技术效率也逐步提高。规模效率在均值水平之上的省(市)有10个,主要分布在东部、西部地区。2021年,综合效率在均值之上的省份新增了安徽、江西、河南、湖南、甘肃、新疆、吉林等,这些地区的产业规模和技术创新均有较大突破。纯技术效率在均值之上的省份有所减少,东部地区部分省份存在技术投入冗余,致使效率下降。规模效率在均值之上的省份有所增加,主要分布在西部和东北地区(见表3),两地区在长途光缆线路长度等数字基础设施方面增速较快,促使效率提升。

在软件和信息技术服务业中,2015年,综合效率在均值之上的省(区、市)有13个,东部地区注重企业培育,以龙头企业带动软件和信息技术服务业强势发展,西部地区引导软件企业与制造业协同发展,推动工业技术软件化,使效率提升。纯技术效率在均值之上的省(区、市)有12个,人工智能创新发展实验区、智能终端、信息技术等优势产业集群在西部地区逐渐形成,助力软件和信息技术服务业的效率提升。规模效率在均值之上的省(区)有16个,主要分布在中、西部地区。2021年,综合效率、纯技术效率和规模效率在均值之上的省份均有所减少,中部地区的软件和信息技术服务业还未形成产业规模化发展,西部地区软件和信息技术服务业还处于发展初期,核心技术把握能力弱(见表3)。

在互联网及相关服务业中,2015年,综合效率在均值之上的省(区、市)有11个,纯技术效率在均值之上的省(区、市)有12个,规模效率在均值之上的省(市)有13个,均主要分布在东部、西部地区。东部地区经济发达,具备为互联网行业发展提供更多的技术、人才、资源、基础设施等条件,西部地区借助“互联网+”发展大数据产业,带来更多发展机遇。2021年,综合效率在均值之上的省份在东部地区有所减少,中部地区有所增加。纯技术效率在均值之上的省份有所减少,主要是由于西部地区技术人才外流严重,导致效率下降。规模效率在均值水平之上的省份有13个,但西部地区省份有所减少,中部地区省份有所增加。西部地区在互联网行业中还处于探索阶段,未形成具有地方特色的“互联网+”模式,中部地区积极利用互联网进行工业、农业等方面的转型升级,在工业数字化、农业数字化方面不断提升发展效率(见表3)。

四大核心产业发展效率较高的省份主要以东部、西部省份为主,但西部省份内部分化严重,主要以重庆、四川、陕西等省(市)为代表。具体到效率维度,纯技术效率高于均值的省份有所减少,主要以东部省份为主,这与东部省份技术投入冗余有关;规模效率高于均值的省份有所增加,主要分布在西部地区,数字经济核心产业处于发展初期,大量要素投入导致西部地区生产规模不断扩大。

(三)数字经济核心产业的优势环节存在不匹配现象

技术研发和生产是产业发展的基础。将2015—2021年各地区数字经济核心产业的纯技术效率均值作为衡量技术研发环节的标准,将规模效率均值作为衡量生产环节的标准,以此判断数字经济核心产业的优势环节。

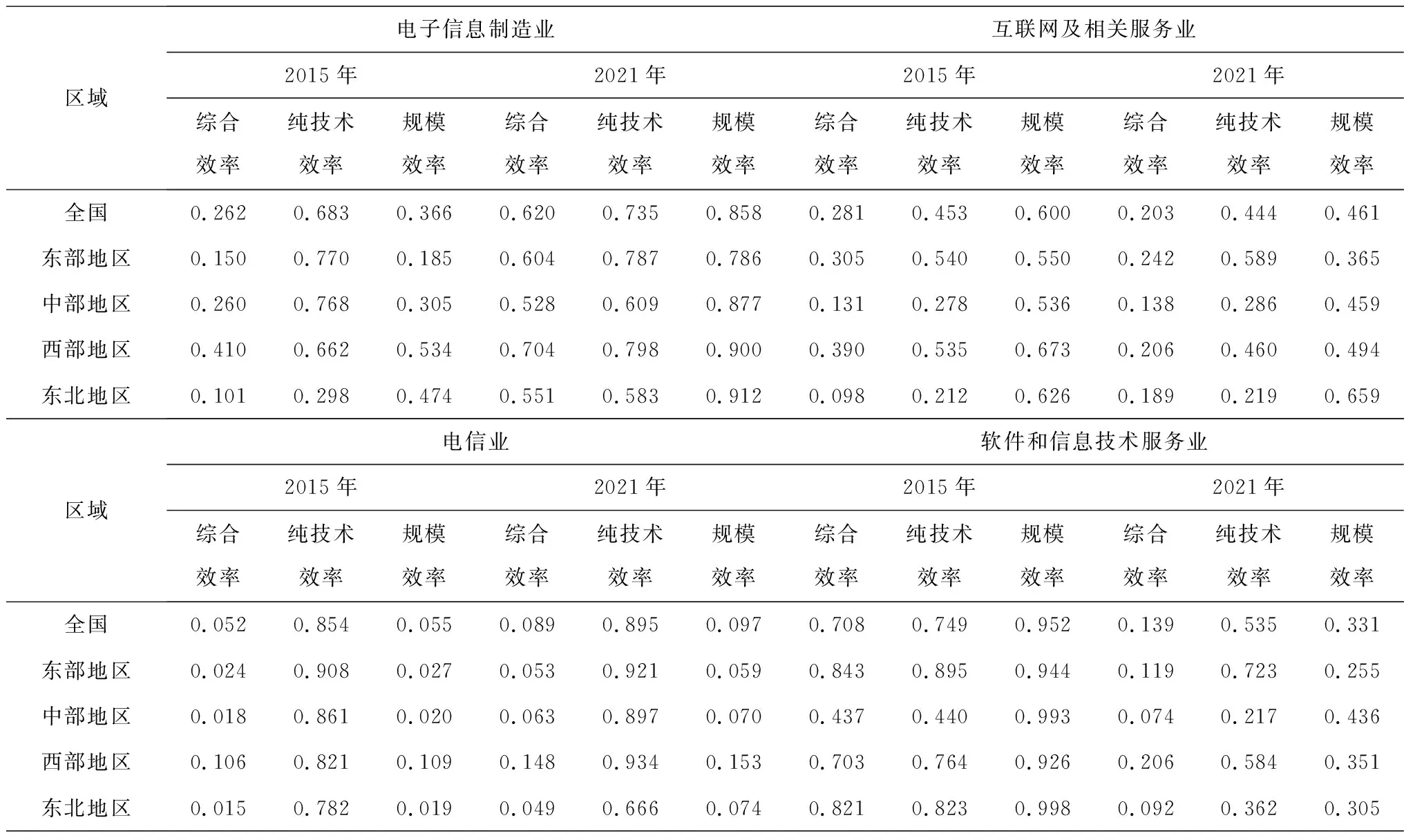

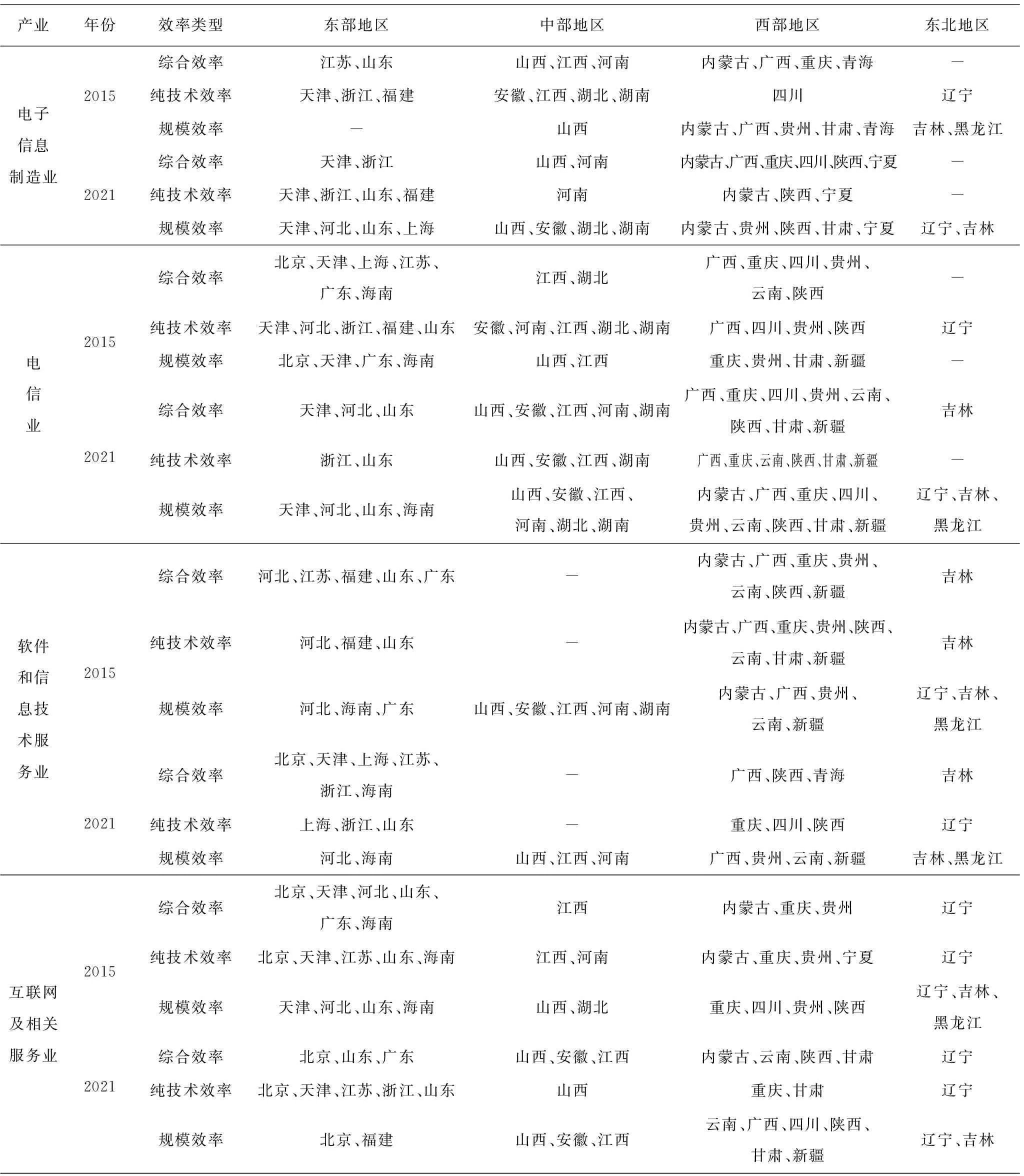

电子信息制造业的纯技术效率呈现出波动上升的发展趋势,从2015年的0.683升至2021年的0.735(见图1),均值为0.721。规模效率在2016年大幅提升后,出现平缓波动上升状态,从2015年的0.366升至2021年的0.858,均值为0.786(见图2),更适合作为生产环节,这与我国在电子信息制造业的研发端创新突破困难的实际相符。例如,计算机、半导体等重点领域在我国发展迅速,但核心技术尚未突破。

图1 2015—2021年数字经济核心产业纯技术效率结果均值

图2 2015—2021年数字经济核心产业规模效率结果均值

电信业的纯技术效率呈先降后升的发展趋势,从2015年的0.854升至2021年的0.895,均值为0.829。规模效率呈现出倒U形发展趋势,总体为上升状态,均值为0.146,适合作为技术研发环节,为其他数字经济核心产业提供5G、大数据等技术创新和软环境支撑,但数字信息基础设施规模化发展仍面临通信基站、光纤传输等解决数据传输的挑战,释放数据要素的潜力有待进一步开发。

软件和信息技术服务业的纯技术效率呈现出波动下降的发展趋势,从2015年的0.749降至2021年的0.535,均值为0.666。规模效率呈现出逐年下滑趋势,从2015年的0.952降至2021年的0.331,均值为0.842,更适合作为生产环节,我国在软件产品、集成电路设计等附加值高、渗透能力强的领域具备优势,对经济社会发展具有重要的引领和支撑作用。

互联网及相关服务业中的纯技术效率呈先升后降的发展趋势,从2015年的0.453降至2021年的0.444,均值为0.483。规模效率呈大幅下滑趋势,从2015年的0.600升至2017年的0.923后,回落到2021年的0.461,均值为0.701,更适合作为生产环节,互联网与传统产业融合已成为发展趋势之一。

对比数字经济四大核心产业,电子信息制造业、软件和信息技术服务业的效率高于其他两大产业,但两者的效率值存在生产环节高于技术环节的特征,数字经济核心产业优势环节不匹配现象明显。数字技术无法赋能实体产业向高级化、数字化方向转型升级,同时,在催生新产业新业态方面动力不足,导致投入要素不能有效利用,生产规模无法扩大。

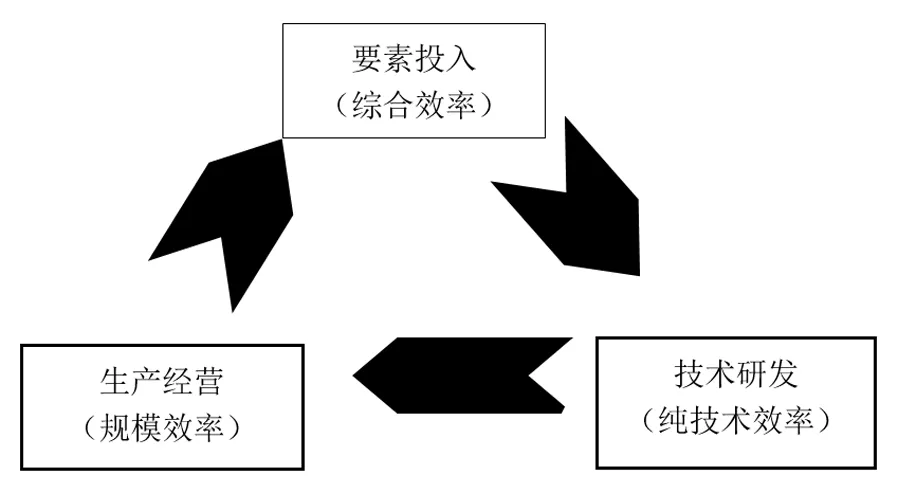

(四)数字经济核心产业内循环尚不成熟

畅通内循环是应对当前经济形势的必然选择,将2015—2021年四大核心产业综合效率、纯技术效率与规模效率均位于均值以上的省份作为畅通内循环(见图3)的依据,并立足数字经济核心产业发展现实判断能否真正形成产业内循环。

图3 数字经济核心产业内循环

在电子信息制造业中,天津、山西、云南、青海、宁夏、新疆6省(区、市)的三大效率高于均值,但山西、云南、青海、宁夏、新疆5省(区)的电子信息制造业发展水平低下(见表4),天津作为京津冀城市群的核心城市之一,可依托北京的辐射带动作用,实现产业的迭代升级。

表4 2015—2021年数字经济核心产业效率均值结果

在电信业中,重庆、云南和贵州3省(市)的三大效率值均高于均值(见表4)。3省(市)空间距离邻近,贵州可发挥大数据中心体系主节点的优势,云南积极推进5G网络补短板工程,重庆不断吸收东部发达省份的溢出资源,并承接高技术产业的关键环节,3省(市)发展目标存在互补性,具备合作空间。

在软件和信息技术服务业中,辽宁、吉林、上海、广西、陕西5省(区、市)的三大效率均高于均值(见表4),上海市的数字经济核心产业发展水平远高于其他4省(区),具备构建产业内循环发展所需的技术、人才、资金、基础设施等条件。

在互联网及相关服务业中,辽宁、山东、重庆、云南、新疆5省(区、市)的三大效率均高于均值(见表4)。辽宁和山东同属环渤海经济带,山东互联网及相关服务业发展迅速,辽宁是我国的老工业基地,两地可通过“互联网+”形成产业融合发展。重庆依托国家政策的红利效应,积极承接东部地区的新兴战略产业,利用其溢出资源进行互联网发展,使重庆具备构建内循环的条件,但新疆受限于地理位置等影响因素,难以有效突破行政区划的限制,同时在与其他省份进行合作时,消耗的成本以及资源禀赋等较大,参与内循环的难度较大。

分产业看,具备构建内循环条件的省份较少,主要以东部省份为主。整体看,尚无同时满足三大效率值都在均值以上的省份。技术研发与生产水平不匹配导致产能过剩,数字经济核心产业内循环的形成尚不成熟。

四、结论与发展建议

(一)研究结论

基于2015—2021年的产业发展数据,笔者创新性地剖析数字经济核心产业的效率,并进行区域比较,得到以下结论:(1)制约数字经济核心产业发展的因素不同。生产规模阻碍了电信业的发展效率,技术要素阻碍了电子信息制造业和互联网及相关服务业的发展效率,规模和技术水平同时制约软件和信息技术服务业的发展。(2)东、西部地区对数字经济核心产业发展的贡献度较高,但西部地区内部存在分化,主要以四川、陕西等省份为主。(3)电子信息制造业、软件和信息技术服务业、互联网及相关服务业在生产环节的发展效率较好,电信业在技术环节的发展效率较好,优势环节不匹配现象明显。(4)畅通产业内循环发展的省份较少,主要有天津、上海、山东、重庆等地。

(二)发展建议

1.打造具有竞争优势的产业集群

产业集群是区域经济发展质量的保证,电子信息制造业中的集成电路、电信业中的5G技术、软件和信息技术服务业中的基础软件、工业软件以及互联网及相关服务业中的工业互联网等均是我国当前和未来打造数字经济核心产业集群的关键领域。数字经济核心产业发展效率较高的省份可通过规模聚集、优势互补促进数字产业高速成长,增强本土产业链竞争力。

2.加大电子信息制造业和互联网业的数字技术投入力度

东部地区中纯技术效率无效或低下的省(市),要加大技术投入,强化基础技术研究,重点突破关键技术瓶颈,提升电子信息制造业的现代化水平。中部地区要结合自身资源禀赋,加快布局创新,利用产业优势互补,加强数字技术研发能力的培养。西部地区要立足区域发展现实基础,积极落实国家信息化发展战略,着力将数字化与区域特色产业有机结合,弥补技术要素不足等短板。

3.统筹布局基础设施优化升级

提高光缆线路、移动电话基站等基础设施的覆盖度,为电信业发展以及产业数字化转型提供强劲动力。针对江苏、广东、北京、浙江、上海等信息化水平较高而规模效率较低的地区来说,应注重电信业与其他产业的融合发展,加快构建全国一体化大数据中心,建设大数据中心枢纽节点,促使基础设施优化升级。针对山西、江西、湖北等纯技术效率与规模效率均低下的省份来说,要借助区位优势,适当扩大产业规模,吸引高技术人才助力电信业优化升级。针对青海、新疆、甘肃、内蒙古、四川和重庆等效率低下的西部省份来说,要统筹布局基础设施建设,提高5G站点覆盖率与创新应用,不断夯实数字产业发展基础中的基础,缩小区域差距,达到协调发展。

4.加大软件业的技术与生产要素投入

根据产业发展效率测度结果,软件和信息技术服务业的发展效率存在规模效率和纯技术效率均降低的情况。甘肃、新疆、宁夏、云南、山西、安徽、江西、湖南等纯技术效率偏低的省份应该适当增加技术要素投入力度,引进高技术人才,引导特色产业与软件和信息技术服务业深度融合。西部地区应充分利用布局在甘肃、内蒙古、宁夏和贵州的算力枢纽节点,提高软件和信息技术服务业的效率,加速区域主导产业的数字化进程。中部地区应借助区位优势,以产业链的方式加深与东部地区之间的合作。内蒙古、四川、青海、宁夏、广东、山东、江苏、浙江、北京等规模效率较低的地区应扩大数字经济核心产业的生产规模,为软件和信息技术服务业的发展注入新动能。