实现共同富裕的乡村治理路径

内容提要 乡村共同富裕是中国式现代化的一个重要特征。南京市武家嘴村经过40多年的乡村现代化建设,从一个生计艰难的“渔花子村”发展成为共同富裕典范的“金陵首富村”。依据“村”、民两大理论维度,对乡村共同富裕进行类型学划分,并以武家嘴村为案例剖析“村”强民富类型。研究揭示,乡村共同富裕的发展路径体现为互助、互惠、互信的“村”民共演机制和“强耦合-正反馈”的“村”民共演逻辑。与已有的“资源增能”和“技术赋能”研究进路不同,“村”民共演是从“整体分析”转向“要素分析”,为研究乡村共同富裕的实践逻辑提供了一个新的解释框架。

关键词 中国式现代化 乡村共同富裕 “村”民共演

曾维和,广州大学公共管理学院教授

本文为国家社会科学基金重点项目“空间再造视角下基层社会治理共同体建设研究”(20AGL031)的阶段性研究成果。

党的二十大报告指出:“中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。共同富裕是中国特色社会主义的本质要求,也是一个长期的历史过程。”[1]在实现乡村共同富裕的道路上,全国各地积累了不少特色鲜明、内容丰富的乡村共同富裕实践经验,南京市武家嘴村就是其中的佼佼者。它经过40多年的乡村现代化建设,从一个生计艰难的“渔花子村”发展成为共同富裕典范的“金陵首富村”。本文基于共演理论,深度揭示武家嘴村在推进乡村现代化过程中的“共同富裕密码”,总结提炼乡村共同富裕的发展路径。

一、文献回顾与问题提出

在持续性政策驱动下,当前学界对乡村共同富裕的研究硕果累累。这些成果主要从理论层面阐释乡村共同富裕的内涵、意义、目标、挑战与政策议程等。例如,有研究认为乡村走向共同富裕是党组织、国家和企业在外来制度和原生制度的融合共存中共同构建乡村治理体系的过程[1]。也有研究基于整体性治理理论提出乡村振兴要解决乡村治理系统碎片化问题,将主体、制度、价值、技术、供求五大要素整合成一个乡村整体性治理系统,以乡村治理体系的整体优化,推进乡村共同富裕[2]。这些研究基于制度构建与要素设计的视角,进行整体分析,从“村”强行动逻辑出发,回归到“村”富目标,较好地研判了乡村共同富裕的总体价值与发展方向。

有学者开始探索乡村共同富裕存在的问题与对策,已有研究大致可划分为“资源增能”和“技术赋能”两种研究进路。“资源增能”进路主要是通过分析挖掘乡村特色资源、发展集体经济与特色产业推进乡村振兴,来研究乡村共同富裕的实践逻辑。有学者基于旅游共生系统研究了乡村旅游开发促进乡村共同富裕的实践过程,即通过挖掘旅游资源,借助乡村旅游共生单元,打造良好的旅游共生环境,产生旅游共生效应,以旅游开发推进乡村共同富裕动态演进[3]。“技术赋能”进路主要是通过分析先进数字技术赋能、构建信息化平台支撑推进乡村振兴,来研究乡村共同富裕的实践逻辑。有研究认为数字技术赋能乡村共同富裕的深层逻辑在于破除数字孤岛、推进数据要素增值,改造传统经济发展模式,以提升数字技术持续赋能共同富裕实现能力[4]。“资源增能”与“技术赋能”可以充分挖掘和发挥乡村振兴的潜力,成为乡村共同富裕强有力的实现工具。

已有成果为研究乡村共同富裕提供了有益的借鉴,但这些成果大都将“村”及其村民作为一个整体的分析单元,采取一种“整体分析”的研究取向,注重“村”的行动逻辑,忽视了村民的主体性作用及其与“村”的互动逻辑。因此,對乡村共同富裕的研究应突破“整体分析”的研究束缚,进行细致的要素分析,关注“村”、民的关系维度,把“村”、民作为乡村共同富裕的两个重要行动者,把强“村”与富民作为乡村共同富裕的演变中轴。基于此,本文依据“村”、民两大理论维度,对乡村共同富裕进行类型学划分,形成四种类型(见图1)。

本文中“村”(狭义)与民是乡村(广义)的两大构成要素,不再笼统地把“村”及其所属成员(村民)并在一起讨论,而是认为“村”与民之间存在着分离、互动、协同、融合的可能,二者能够形成共向性,也可能产生张力[5]。具体而言,“村”主要包括村党组织、村委会、村辖区的集体经济(企业)及其相关的管理干部、社会组织、区域化党建组织,等等。民是指村民及其家庭。图1中四种乡村共同富裕理论类型定义如下:

第一,贫困村落型。从象限分析法看,贫困村落型实质上不属于乡村共同富裕类型,它只是一种乡村共同富裕起点上的类型。其他三种乡村共同富裕类型均可能从这一类型发展而来,形成三种发展路径。这种类型不仅表现为“村”贫,缺乏集体经济和特色产业,村集体没有稳定收入来源,而且一定数量的村民处于贫困状态,例如政府扶贫开发主管部门批准并向社会公布的一些村落。2020年我国取得了脱贫攻坚的全面胜利,贫困型村落已经实现了脱贫,正向乡村共同富裕迈进。

第二,强“村”型。这种类型主要是指村集体具有较好的集体经济或者稳定的收入来源,但村民缺乏致富的动力,例如城内的一些拆迁安置村、年终炫耀分红的“土豪村”“暴富村”等。“村”虽然富起来了,但民却陷入了思想上的“脑袋贫困”,缺乏致富的动力。这种类型需要对村民加强引导,提升村民致富意识与能力,在“村”强的基础上实现民富。

第三,强“村”富民型。这种类型主要是指村集体具有较好的集体经济或者稳定的收入来源,且村民具有致富的动力,过着富足的生活。如长三角、珠三角地区村集体经济发展较好的村落,村集体具有强劲的收入来源,村民也通过勤劳实现致富,这是乡村共同富裕的目标类型。

第四,富民型。这种类型主要是“村”缺乏较好集体经济与特色产业,村集体没有稳定的收入来源,财力有限,处于相对贫困的状态。但村民生活并不贫困,具有稳定的收入,甚至比较富裕。例如一些村民大量外流,从事个体经营的小微企业或个体户,以及具有一定专业技能的务工群体的村落。这种类型需要鼓励精英回流,在家乡创业,推进强“村”建设。

武家嘴村在改革开放后,经过40多年的探索,成为强“村”富民型乡村共同富裕的实践范例。全村总户数285户,总人口911人,村域总面积70公顷[1]。造船水运业是武家嘴村的主业,村民造船、焊船,一直购买钢板和电焊机进行手工制造。2004年后,武家嘴村建造了两个造船基地,至2008年,造船业具备了完整的生产能力,形成了专业分工协作、生产管理与销售统一的现代化造船模式。武家嘴村级公司是村委会管辖的村集体经济支柱。2007年南京武家嘴集团成立,成为南京市第一个村企产业集团,该集团以南京武家嘴集团有限公司为母公司,由南京武家嘴集装箱有限公司等9家全资公司、南京武家嘴实验学校等2家控股公司等组成,目前已形成了以造船水运业为龙头,以现代农业、服务业为两翼,以农业休闲和乡村旅游为补充的“一业为主、多元拓展”的产业发展格局。

在研究方法与数据收集上,笔者于2020年8月带领研究团队在武家嘴驻村半个月,进行个案研究的体验式观察,与区、镇、村、村民等相关人员召开10余次研讨会,深度访谈了50多个村民,整理访谈录音10余万字。同时采用多信源的数据收集方法,详细收集了武家嘴村历年的工作总结、宣传文案、工作方案、建设规划、村志以及媒体报道等文档材料。驻村调研结束后,2021—2022年,研究团队又先后两次入村进行访谈、补充實证材料,并一直关注武家嘴村的发展动态,与该村保持较好的调研关系,及时更新研究数据,这为本文研究积累了连续性、系统化的实证材料。

二、从赤贫到共富:“村”民共演的嬗变过程

自中华人民共和国成立到20世纪80年代初,武家嘴村长期处于一个缓慢发展的状态,“村”衰民流是其基本特征。1949年,武家嘴村是南京市高淳县古柏镇石臼湖畔的一个非常普通的小渔村,耕地面积还不到16公顷,人均耕地严重缺乏,不足三分,导致“村”民的生计空间非常有限,很多村民以外出乞讨为生。20世纪80年代初,围湖造田、水体污染严重,对武家嘴人来说更是雪上加霜,依靠捕鱼摸虾为生的村民生存空间受到严重挤压,更是面临失业危险。1982年,村集体负债数十万元,人均年收入不足100元,“村”与民相互隔离,缺乏互动,都面临生存危机。

改革开放后,武家嘴村以强“村”富民作为基本的追求目标,预防乡村衰落风险,抓住政策机遇,经历了持续致富的四个阶段。

“村”起民奋的创业阶段(1984—1991年)。这是一个艰苦创业、脱贫攻坚的阶段。改革开放后,一个20岁名叫WJJ的年轻人,带领本村70名青壮年组建一支由72条小木船构成的水上运输队,从安徽到南京跑运输,成功地挖掘到了武家嘴村水运业的“第一桶金”。跑一次运输就赚1.2万元,极大地鼓舞了村民们的士气。几个月下来,WJJ也成为村里的第一个万元户。这个时候,“村”组织看中了这个既有创业干劲又有高中文化的年轻人,1984年WJJ走马上任武家嘴村第一任村主任,从此,“村”开始创业,民有了盼头。1985年2月,村办的凤山乡水运队成功组建,成为全县首个村办水务运输机构。1987年9月,高淳县水上运输服务公司成立。1988年,武家嘴村居家合作社成立。1990年开始,村党支部定期举办船民技术培训班,提升船民的经营管理水平。这一阶段,“村”、民从隔离走向融合,开启了共同创业致富的道路。

“村”调民随的发展阶段(1992—2000年)。这是一个应对挑战、抵抗压力的阶段。1992年,武家嘴“村”、民在邓小平南方谈话精神的鼓舞下,卸下了“政策多变”的思想包袱,全村开启了“造船热”。1993年11月,武家嘴名列“南京市首届综合实力百强村”榜首。也正是这一年,国家为了保证重点项目建设资金,对基本建设总量进行大力压缩,导致黄沙价格暴跌,售后资金回笼困难,武家嘴村水运业也跌入了谷底。在WJJ书记带领下,“村”办企业对船舶运输结构和水运组织结构进行调整,并大力发动、积极鼓励村民(船户)成立船务公司,走集团化运作、专业化运输和集约化经营的发展道路。1997年,全村人均年净收入达2.1万元。1999年,南京武家嘴集装箱运输有限公司成立。“村”调民随,迈开了共同富裕的坚实步伐。

“村”转民进的转型阶段(2001—2008年)。这是一个快速致富、幸福提升的阶段。2001年,高淳县首家村集体性质的房产开发公司(武家嘴房地产开发有限公司)成立,村集体经济在造船水运业的主业之外,开始探索转型,实现多元化产业发展。2002年,村集体制定了“一业为主、多元发展”的乡村振兴方略。同年,村集体与个体船户携手发展、共同投资,成立了长武江海船务有限公司,“村”占40%股份,每年可增加村集体收入350万元。2003年,86户村民乔迁到高淳县城的武家嘴新村——“武家嘴花苑”,住进了整齐划一、宽敞舒适的别墅群。此后,多元产业开始勃兴,2005年武家嘴教育发展有限公司成立,2007年建成武家嘴农业生态园,2008年9月武家嘴国际大酒店有限公司成立,同年10月建成武家嘴农业科技园……诸多现代农业、现代服务业、现代旅游业等非造船水运业获得了快速、蓬勃发展。在武家嘴产业集群兴起的过程中,“村”开始转型,探索在主业基础上多元产业发展的路径,村民也紧跟“村”的步伐,开始向现代农业、现代服务业相关工作转型,形成了“村”转民进式互动特征。

“村”强民富的示范阶段(2009年至今)。2009年后,武家嘴村多次荣获全国、全省、全市“示范村”等荣誉称号,成为全国乡村共同富裕的典范。例如,2009年上榜“全国文明村镇”,2010年获“江苏省社会主义新农村建设示范村”称号,2012年武家嘴农业科技园获评“南京市现代农业示范园区”,2013年获“江苏省文明村”称号,2014年获“南京市十大最美乡村”称号,2016年获“中国特色村”称号,2018年获“江苏省最美乡村”称号……2021年,武家嘴村已形成以造船水运业为龙头,以现代农业、现代服务业为两翼,以农业休闲与乡村旅游为补充的产业发展格局。2021年,武家嘴村集体经济可支配收入为5355.78万元,村民的年人均纯收入大幅增加,达到9万多元。武家嘴“村”强民富的基本经验主要有三点:一是牢牢地抓住了乡村振兴战略的政策机遇,将政策红利转化为乡村发展动能;二是坚持多元产业融合发展方向,产生了规模经济效应,在一定程度上抵御了单独依靠造船水运业的高风险;三是“村”、民在发展过程中形成了紧密利益共同体,为乡村共同富裕的持续推进提供了强大的动力。

三、互助、互惠与互信的村民共演机制

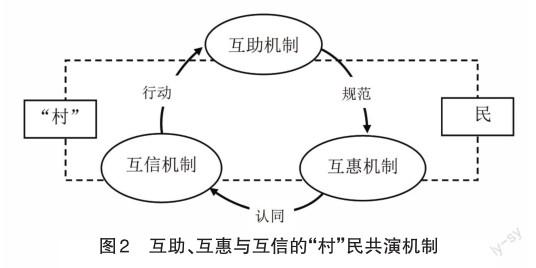

共演(co-evolution)理论最初用于解释生物学的种群演化和自然选择现象,延伸到社会、管理系统后,主要指两个及以上变量之间互为因果、协同发展的过程[1]。强“村”与富民之间的关系是一种互相成就、共同发展的共演关系。强“村”为富民提供了坚实的基础,富民则是强“村”的目标追求,双方发展方向一致,利益趋同、价值共振,在“村”民共演的过程中,通过互助、互惠、互信三大机制实现乡村共同富裕(见图2)。

互助、互惠与互信是“村”民共演三大机制的表征,其深层机理则是行动、规范与认同三者相互促进、协同共演,推进乡村走向共同富裕。在实际运作中,“村”民互助(行动)促进互惠(规范),互惠(规范)又促进互信(认同),而互信(认同)又会促进更高层次的互助(行动),从而使三大机制形成一个螺旋式持续推进的共演过程。

1.多维度互助机制

互助是社会行动者之间互相支持、互相帮助的行为。当代西方福利国家形成了“以社区为本的互助机制”,社区内的街道小组、福群中心、自主组织、慈善组织与居民相互依赖,相互帮助,共同致力于社区福利的提高[2]。“村”民互助机制是乡村共同富裕集体行动的基本表征。武家嘴的“村”、民在走向共同富裕的共演过程中,都是“积极的帮助者”,相互帮助、动态扶持,形成了一种互助共生的共演关系。

“村”民互助机制具有多维性,主要体现在制度、经济、经营管理等方面互相帮助、共同发展。首先,在制度方面,“村”管辖集团及公司实行集体经济下的股份合作制,这是一种集体所有的股份合作制,全体村民都可以入股武家嘴集团旗下的子公司,同时村民也可以发展一些小微企业,经营以家庭或互助小组为单位的造船水运业或其他个体经济,进而形成了集团与村民的共生互助关系。其次,在资金方面,村集体管辖集团及公司在资金短缺的时候,通常要求村民集资入股,村民都会积极响应,有的子公司村民股份份额达到60%左右。当村民发展小微企业或个体经济缺乏资金的时候,“村”也会给予借款;当村民遇到天灾人祸、重大疾病的时候,“村”会进行临时补助与救济,使其渡过难关。最后,在经营管理方面,“村”里的高层管理人员主要来自村民,村民家庭的大学生、研究生毕业后回到武家嘴,成为“村”优秀管理人才。“村”也会定期给村民组织关于经营管理的免费培训,提升村民的管理水平和专业技能。例如,1987年开始的船民技术培训班就坚持了下来。此外,在其他方面也有不少“村”民互助行为,例如,“村”组织活动,村民会踊跃地参加志愿服务;村民之间偶尔发生了矛盾纠纷,村干部会及时调解,形成了“矛盾不上交,矛盾不出村”的优良传统。

2.持续性互惠机制

互惠(reciprocity)是社会交换理论的一个重要概念,它是指“构筑给予帮助和回报义务的道德规范”[1]。互惠机制是交换过程中各方形成的具有稳定性相互认同的行为准则、相互回报的规范及其运行方式。武家嘴的“村”、民之间形成的一些稳定性互惠措施和规范,在走向共同富裕的过程中得以逐渐强化,形成了持续性“村”民互惠机制。

首先,以产业惠民为准绳,发挥“村”辖产业带动的富民效应。以造船水运业为引擎,以农业科技园、生态农业园为辅助,切实增加村民及园区周边村庄农户的工资性收入。例如,以建设全国美丽乡村示范点和省级乡村旅游示范村为抓手,加快武家嘴老村综合开发,精心打造村庄建筑形态、色彩格调和整体布局,不断优化整体环境和功能设施,努力促进由美丽乡村衍生出来的休闲观光、餐饮服务等新兴业态的发展,切实增加本村及周边村民收入。

其次,以福利提升作为回报,“村”投资建设了多样化、多层次的惠民性基础设施回馈于村民。例如,武家嘴新村、武家嘴实验学校、武家嘴养老院等都是“村”投资新建,提供给村民部分免费或全部免费使用。在义务教育、养老、生活环境改善、基础设施建设等方面开展了诸多惠民的公益事业,持续提高村民的福利水平,解决了村民后顾之忧。从2004年起,每年为村民全额缴纳新型农村合作医疗中需要个人承担的部分;从2011年起,对进入武家嘴实验小学、初中的村民全额补助学习费用;自2020年起,对年满60周岁入住武家嘴老年公寓的村民给予补助。这些措施持续增强了村民生活的幸福感、获得感和安全感。

最后,“村”给民提供了优质的福利,民也能够较好地遵守村规民约,把“为村争光”作为基本的行为准则,积极主动地回报于“村”,给“村”带来切实的好处:一是村民给村集体与村集团公司持续地输入优秀人才,为“村”的发展进行“免费”的人力资本投资,使“村”具有了人才优势。二是村民之间关系和谐、民风淳朴、睦邻友好,使武家嘴村多次获“全国文明村镇”以及省市“民主法制示范村”“‘平安家庭创建活动示范村”“和谐社区建设示范村”等与乡风文明直接相关的荣誉称号。三是村民积极参与社区治理、社区志愿服务,关心社区建设和“村”的发展,形成了对“村”强烈的认同感和归属感。

3.深層次互信机制

互信是两个及以上行动者之间的信任关系。稳定的互信机制能够形成相互信任、一致行动的共同体,使“每个行动者将自己的力量贡献给符合群体利益的行动,并相信他人也会这样做”[2]。武家嘴村深层次互信机制主要表现在“村”、民心理层面的相互认同,奠定了“村”民共同富裕的文化底色和乡土根基,为乡村共同富裕提供深厚的文化支撑。

一方面,“村”对民信任是一种制度性信任。村集体经济实行全体村民所有制,“村”集团公司的所有资产归全体村民所有。村干部虽兼任集团及分公司的主要管理者,但他们只拿固定性工资,其他福利待遇和普通村民一样。在深信于民的过程中,“村”形成了“干部讲奉献、不图享受”的不成文规定。例如,当村民住进了武家嘴新村别墅群的时候,主要村干部只是分到了别墅群左侧那栋小高层的套房,这与村民的待遇形成了鲜明的对比。

另一方面,民对“村”信任是一种对治理权威的信服。这主要体现为村民對“村”党组织治理权威及掌舵人WJJ书记的深度信任。在调研中,村民说得最多的是“这得听W书记的”“这得益于W书记的果断决策”“感谢W书记在关键时候帮助了我”。此外,还表现为村民对村集体的管理与经营的信任,每次“村”要搞项目、集资做公司,需要村民入股时,村民都是踊跃参加,积极投资入股,这给“村”的发展提供了坚实的资金支持,使“村”的管理与发展具有坚实的群众基础。

在互助、互惠与互信的“村”民共演机制中,“村”的作用表现较为突出,它是乡村共同富裕强有力的推进者,但民也发挥了不可忽视的重要作用。一方面,村民中的优秀成员被持续吸纳到村两委、武家嘴集团有限公司及分公司担任管理干部,成为“村”的精英骨干。另一方面,村民在乡村共同富裕中发挥共建与监督作用。作为乡村共同富裕的受益者与行动主体,有不少村民入股武家嘴村企业成为村集体经济的“投资者”,也有不少村民是武家嘴集团有限公司及子公司的员工,成为乡村共同富裕的“建设者”。同时,村民通过村民监督委员会,对村两委执行党和政府的方针政策进行监督,对村级各项管理制度落实情况进行监督,对村级资产、资金和资源使用、处置及分配进行监督,对村务公开进行监督,促进村务、财务公开的内容、时间、形式及程序规范化。

四、“强耦合-正反馈”的村民共演逻辑

在互助、互惠与互信的基础上,“村”民形成了“强耦合-正反馈”的共演逻辑。行动者之间的共演模型包括多因果性、多层次性、正反馈、历史依赖性等多种互动属性,这使得它能够刻画一些非常复杂的演变与发展过程[1]。在共演过程中,强耦合与正反馈是解释行动者共演的两个重要工具。强耦合表现为共演过程中两个及以上变量在价值、结构、制度、方法、运行等方面的一致性、兼容性和共促性[2]。正反馈则表现为变量之间持续地呈现增量绩效,获得信任与支持,强化协同推进,发挥积极主动性的过程[3]。基于此,本文构建一个乡村共同富裕“强耦合-正反馈”的“村”民共演逻辑(见图3)。

1.“村”民共演的强耦合

党组织引领是“村”民共演强耦合的轴心。基层政府始终坚持把建设充满活力的武家嘴村党组织作为引领乡村共同富裕的坚强保障,以发展的要求、创新的思维、扎实的举措全面加强村组织建设,进一步发挥党组织在新农村建设中的领导核心、规划引领和战斗堡垒作用。在村党组织及W书记的带领下,武家嘴村在走向共同富裕的道路上抓住了三次机遇:一是20世纪80年代抓住中央开发浦东的机遇,掀起全村第一次“造船热”,快速实现脱贫致富。开发浦东,黄沙运输随之大热,党组织引导村民造船,搞运输业,快速地回笼资金,获取高效益,短时间内集体收入增加,使村民们的钱包一下子鼓了起来。正因党组织的科学引领,“村”民在短时期内快速实现了脱贫致富。二是20世纪90年代初抓住了邓小平南方谈话的政策机遇,掀起了第二次“造船热”,实现了共同富裕的跨越式发展。小平同志南方谈话给村党组织及W书记吃下了一颗“定心丸”,激励村民埋头搞建设,不用担心政策多变的风险。村党组织充分发挥引领作用,动员全体村民你追我赶,不甘人后,小船变大船,“村”民齐心,一起奔向共同富裕。三是2002年抓住了上海建大小洋山港,交通部在内河推行标准船型的机遇,掀起了第三次“造船热”。这一次,村党组织引导村民进行造船更新换代,开始建造运输量大、安全性高的“海船”,大幅拓展了武家嘴人的生存空间和发展天地。

产业发展是“村”民共演强耦合的主线。武家嘴村产业发展的一条重要经验,就是在“一业为主、多业发展”战略下形成产业共同体发展模式,该模式使“村”、民以共同富裕为目标,互相支持、协同共进。“村”是产业发展的主导者与战略规划者,开拓产业市场、决定产业发展方向,推动造船运输业及多元产业强劲发展;民则以“村”为依托,跟着“村”的产业发展方向,融入“村”的产业体系,大力发展风险小、成本低的小微企业和个体经济。产业发展是乡村产业共同体的基石,“村”、民在产业共同体内实现深度耦合,共演发展。首先,人力嵌入。武家嘴村党委的主要干部、武家嘴集团有限公司及其分公司的管理层的主要成员均来自村民,是村里的一员。这样,“村”、民就构成一个深度耦合的社会关系网络。其次,资产集体所有。武家嘴集团有限公司的全部资产都属于村集体,属于全体村民。同时,集团公司里面还有村民的股份,可以进行分红,“村”、民因资产与收入建立了紧密联系,“村”民“共发展、共生活、共命运”地协同演进。

精神激励是“村”民共演强耦合的支点。除了收入持续性增长的经济激励,“村”民共演还有强力的精神激励,即通过武家嘴精神的内在驱动,激励武家嘴人产生获得声望、尊敬、荣誉、成就感等心理目标的集体行动[1]。在长期发展过程中,武家嘴人形成了“敢为人先、敢创大业、敢争一流”的武家嘴精神。这种精神使得“村”、民在精神上同频共振,在行动上协同一致,“心往一处想,劲往一处使”,推动了武家嘴村多元产业蓬勃发展。在调研时,武家嘴村给人留下一个十分深刻的印象:村集体在发展着,村民也在奋斗着,没有“搭便车”者,看不到“小富则安、大富则满”的一点点痕迹,“村”民都在共同富裕的道路上奔跑。在武家嘴精神激励下,武家嘴村经过40多年的发展,由弱到强、由强到富、由富到美,成为远近闻名的共同富裕示范村。

2.“村”民共演的正反馈

乡村发展中的绩效持续提升体现了村民对美好生活的追求。“村”对民的正反馈主要体现在持续性的经济收入增加方面,使“村”强民富具有持续促进、相互强化的正反馈特征。2000—2020年,村集体收入增加了131倍。随着村集体收入持续地增长,2022年过半村民资产超过500万元,92%的村民年收入超过20万元。20年来,“村”、民的经济收入持续增长。

“村”对民的正反馈还表现在提高社会福利、提升生活品质等方面。随着收入的增加,村民住进了别墅群,小孩可以免费上优质的实验学校,老人可以免费进养老院,每个月还有补贴,每年村集团的投资也在持续增长……“村”不断地满足村民对美好生活的向往。2017年开始,“村”、民收入略有下降,主要是受到经济转型及2019年暴发的新冠疫情的影响,但仍保持着高位态势。此外,在制度制定及完善方面,“村”也给民持续地正反馈。在制定惠民措施的时候有一个基本原则,就是“不养懒人”,不是直接给予金钱的补贴,而是持续地提升老人养老与小孩上学方面的福利待遇。

民对“村”的正反馈主要体现在人力资本投资方面。乡村发展的一个痛点就是精英外流,但在武家嘴村却没有这种情况。村里的精英都成为村集团的管理层,牢牢钉在重要的管理岗位上,毕业大学生也大多回到了村组织和村办企业。“村”发展好了,村民用最好的人力资本投资进行回报。村民的勤劳致富,长辈关爱子孙成长也是一个较好的反馈。在调研中我们发现,村里的中青年常年在船上忙碌,或在村集团及其分公司从事管理工作,老人待在村养老院的其实很少,大多在家带孙辈,辅导他们的学习,对下一代进行人力资本投资。

“强耦合”与“正反馈”相互促进、内在关联,共同构成了“村”民共演的内在逻辑。在“村”民共演过程中,“村”对民实现共同富裕发挥了重要的“帮带”作用:首先,“村”为民提供了别墅群、养老院、实验学校等基础性福利设施,这种“单位性”的福利提供,增强了民对“村”的信任。其次,造船水运业是一个高风险行业,村集体为村民的个体化经营提供了技术培训、融资、风险兜底等保障措施,形成了民对“村”的依赖。由此,“村”民在共演过程中坚持共同发展,而不是选择独立的、个体化的发展路径。“村”民共演逻辑体现了激励相融与制度匹配的原则,是一个行动、制度、文化良性互动的系统,“村”民持续互动、共演,提升了乡村共同富裕的层次。

五、结论与讨论

乡村共同富裕是中国式现代化的重要特征,是实现人民群众对美好生活向往的政策方略。已有的“资源增能”和“技术赋能”研究进路,主要从乡村共同富裕整体分析出发,将“村”及其成员(村民)作为一个整体的分析单元,注重“村”的行动逻辑,忽视了村民的主体性作用及村民与“村”的互动逻辑。本文从“整体分析”转向“要素分析”,通过深度的案例剖析,揭示了乡村振兴的“共同富裕密码”,从“村”民共演的视角总结乡村共同富裕的实践经验。具体而言,“村”民在互助、互惠、互信机制的基础上,形成了一种“强耦合-正反馈”的共演逻辑,本文将其归纳为实现共同富裕的乡村治理路径,这为研究中国式现代化的乡村共同富裕提供了一个“村”民共演的新型解释框架。

实现共同富裕的乡村治理路径在武家嘴村得以充分实践,是武家嘴“村”民持续致富、互动协作的共演结果。同时也与中央层面的强国富民政策、江苏地方层面的强省富民政策持续发力密切相关,是国家基础性权力发挥作用与地方政府治理能力持续提升的产物,体现了具有活力的民众与强大而坚韧的国家之间的“融洽相处”[1]。国家层面的乡村振兴战略指引,地方层面的乡村振兴实施方案落地,村集体经济的发展壮大,广大村民的积极配合与勤劳致富,共同构成了“村”民共演推进乡村共同富裕的发展逻辑。乡村共同富裕在武家嘴的成功实践也不是一蹴而就的,是改革开放后经历了40多年的探索与努力的成果,这说明乡村共同富裕是一个长期的实践任务,只有“村”民同心,持续攻坚,才能在走向共同富裕的道路上使人民群众获得感、幸福感、安全感更加充实,不断取得新成效。

“村”民共演的乡村共同富裕治理路径体现了基层治理的中国智慧。首先,在经济上展示了较好的示范意义。武家嘴不管是村集体的总收入,还是村民的年人均纯收入都达到了较高水平,实现了示范意义上的强“村”富民。其次,在过程上,“村”民产生了利益相容的集体行动。“村”民共演模式通过党建引领,“在制度设计上遵循激励相容和制度匹配的原则”[2],能够最大限度地优化乡村资源配置、构建合理的机会分配格局,促进乡村多元主体共建共治,尤其是构建了“村”民互助、互惠和互信机制,产生了“强耦合-正反馈”的集体行动。最后,在价值观念上促进人的全面发展。在武家嘴精神的指引下,村民不仅“富口袋”更是“富脑袋”,在致富的道路上积极进取,用奋斗追求美好生活。因此,借鉴武家嘴经验,推进乡村共同富裕,除了“资源增能”和“技术赋能”,还要注重“村”民共演的发展逻辑,促进“村”民集体行动与共同奋斗。

〔责任编辑:玉水〕

[1]习近平:《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》,《人民日报》2022年10月16日。

[1]徐凤增、袭威、徐月华:《乡村走向共同富裕过程中的治理机制及其作用》,《管理世界》2021年第12期。

[2]周媛、张晓君:《整体性治理视阈下推进乡村共同富裕》,《农村经济》2022年第12期。

[3]王彩彩、袭威、徐虹、徐凤增:《乡村旅游开发促进共同富裕的机制与路径——基于共生视角的分析》,《自然资源学报》2023年第2期。

[4]唐任伍、武天鑫、溫馨:《数字技术赋能共同富裕实现的内在机理、深层逻辑和路径选择》,《首都经济贸易大学学报》2022年第5期。

[5]文军、吴越菲:《流失“村民”的村落:传统村落的转型及其乡村性反思——基于15个典型村落的经验研究》,《社会学研究》2017年第4期。

[1]文中未注明来源数据均根据访谈资料整理而成。

[1]Murmann, Johann Peter, Knowledge and Competitive Advantage: The Coevolution of Firms, Technology, and National Institutions, Cambridge: Cambridge University Press, 2002, p.22.

[2]殷妙仲:《以社区为本的互助机制:加拿大邻舍中心及其对中国社区建设的启示》,《社会科学》2015年第1期。

[1]A. W. Gouldner, "The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement", American Sociological Review, 1960,25(2), pp.161-178.

[2]詹姆斯·S.科尔曼:《社会理论的基础》,邓芳译,社会科学文献出版社1999年版,第220页。

[1]A. Y. Lewin, H. W. Volberda, "Prolegomena on Coevolution: A Framework for Research on Strategy and New Organizational Forms", Organization Science, 1999, 10(5), pp.519-534.

[2]林克松、许丽丽:《“双高”时代高职专业群建设与治理体系改革的共同演进》,《高等工程教育研究》2020年第5期。

[3]倪星、郑崇明、原超:《中国之治的深圳样本:一个纵向共演的理论框架》,《政治学研究》2020年第4期。

[1]曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》,陈郁等译,上海三联书店、上海人民出版社2004年版,第70—72页。

[1]乔尔·S.米格代尔、阿图尔·柯里、维维恩·苏:《国家权力与社会势力:第三世界的统治与变革》,郭为桂、曹武龙、林娜译,江苏人民出版社2017年版,第75页。

[2]郁建兴、任杰:《共同富裕的理论内涵与政策议程》,《政治学研究》2021年第3期。