基于碳回收期理论的城市轨道交通碳减排效应测算

杨洋,王雪纯,袁振洲,陈进杰,那艳玲

(1.北京航空航天大学,a.交通科学与工程学院,b.车路协同与安全控制北京市重点实验室,北京 100191;2.北京交通大学,交通运输学院,北京 100044;3.石家庄铁道大学,交通运输学院,石家庄 050043;4.中国铁路设计集团有限公司,天津 300308)

0 引言

交通运输业随着经济社会发展已成为碳排放来源的重要行业。城市客运出行需求总量不断增加且分布复杂,同时,各交通方式的能源消耗与污染物排放也存在较大的波动。城市轨道交通的建成吸引了大量客流[1],城市交通的出行结构随之重构,城市交通的碳排放构成也发生了相应变化。城市轨道交通的发展有助于解决交通拥堵和空气污染等城市可持续发展问题,可产生可观的外部效益。对城市轨道交通碳减排效果的有效量化,不仅可以优化城市客运结构,还可为我国节能减排政策制定和执行提供理论依据[2-3]。

针对城市轨道交通碳排放计算方面,有学者采用情景分析的方式,测算碳排放量,例如,GIAKOUMIS等[4]为探寻新雅典地铁的碳足迹受道路路网交通量影响的情况,测算有无某条道路两种情境下,城市轨道交通的碳排放量。大量学者采用全生命周期评价方法测算城市轨道交通碳排放量,例如,EDUARDO 等[5]测算了热内卢地铁在基础设施建设、列车制造、维护、基础设施运营和列车运营几个阶段的碳排放总和,研究显示,基础设施建设和列车运营在总体碳排放中占比最高。CHEN等[6]以深圳为例,运用LCA(Life Cycle Assessment)方法量化地铁在运营阶段的能耗和碳排放强度,结果表明,深圳市地铁运营阶段的年碳排放量从2005 年的6.3 万tCO2增加到2021 的130 万tCO2,历史累计碳排放量为950万tCO2。LI等[7]使用全生命周期评价方法测算了上海城市轨道交通全生命周期的碳排放总量,计算显示,城市轨道交通建设阶段的材料生产、材料运输、现场施工、运营阶段和维护阶段的碳排放量分别约占总排放量的4.1%,<0.1%,0.4%,92.1%和3.4%。陈坤阳等[8]基于全生命周期理论,建立了地铁碳排放强度测算模型。

针对城市轨道交通碳减排效应方面,典型的研究包括,NGUYEN等[9]认为当前的汽车用户转移到新建城市轨道交通,使私家车的使用减少,城市交通的碳排放量也因交通方式的转变而减少。BOARNET 等[10]采用前后实验对照组的方法评估洛杉矶新开通的世博轻轨交通线对个人车辆温室气体(GHG)排放的影响,研究发现,城市轨道交通线路的开通对个人机动车日均CO2排放量产生显著影响。ANDRADE 等[11]定义5 种计算方法,合理量化了地铁对减少交通行业总排放的实际贡献,其研究发现,圣保罗和里约热内卢的地铁排放量比汽车少63.5 倍,比公交车少8 倍。JOO 等[12]假设被检测城市轨道交通线路未开通的情况下,对整体交通需求重新分配,通过对比有无城市轨道交通的两种情况,定量分析了城市轨道交通线路的碳减排量。HANG 等[13]通过四阶段法预测了宝鸡市客流量需求,测算未来城市轨道交通开通后带来的碳排放变化以及碳减排量。李立峰等[14]通过对比城市轨道交通加速发展情景与城市轨道交通常速发展情景,量化计算得到上海城市轨道交通快速发展使市内出行CO2排放总量相对减少78.9 万t。申晓鹏[3]考虑城市轨道交通接驳设施,建立了城市轨道交通碳减排计算模型,测算北京市4条典型地铁线2014年为全市减少52.9万tCO2排放。

目前,国内外相关研究中涉及的电网碳排放因子和人公里碳排放因子等参数多采用固定数值,未能考虑受城市发展和国家政策等因素影响下的参数动态变化情况;此外,全生命周期理论在城市轨道交通碳排放测算中的应用较为广泛,但针对城市轨道交通碳减排效应的研究,多数仅考虑其运营期与其他交通方式碳排放的差异,忽略施工建设等其他阶段对总排放效应的影响。本文在城市轨道交通碳减排效应量化建模中,考虑生命周期各阶段的碳排放,构建基于碳回收期的城市轨道交通碳减排效应量化指标;同时,基于情景分析法测算不同情景下的项目碳回收期,基于算例,量化城市轨道交通的碳减排潜力。

1 问题描述

1.1 城市轨道交通碳减排效应

交通碳排放量化评估结果在不同情景设定和不同计算边界下存在很大差异。在城市轨道交通线路开通运营后,原有私家车、出租车、常规公交以及摩托车的部分客流将转移至城市轨道交通(即更低碳排放的出行方式);由于城市轨道交通与其他交通方式碳排放因子存在差异,因此,理论上交通方式转移后存在碳减排效应。

本文设置城市轨道交通项目有和无两种情景,通过客流转移下碳排放的差异建立城市轨道交通碳排放效应测算模型。文献[15]显示,城市轨道交通的诱增出行比例较低,故本文未予考虑该部分诱发客流量产生的碳排放效应,假设城市轨道交通客流量全部为转移客流量。

本文定义实际乘坐城市轨道交通乘客出行产生的碳排放为实际碳足迹,乘客在没有城市轨道交通线路下采用其他交通方式的出行为基准线出行,基准线出行产生的碳排放量为方式转移虚拟碳足迹。通过对比实际以及虚拟碳足迹的排放差异,测算碳减排量,具体示意如图1所示。

图1 城市轨道交通碳减排效应原理示意Fig.1 Carbon reduction effect principle of urban rail transit

1.2 城市轨道交通碳减排效应测算边界

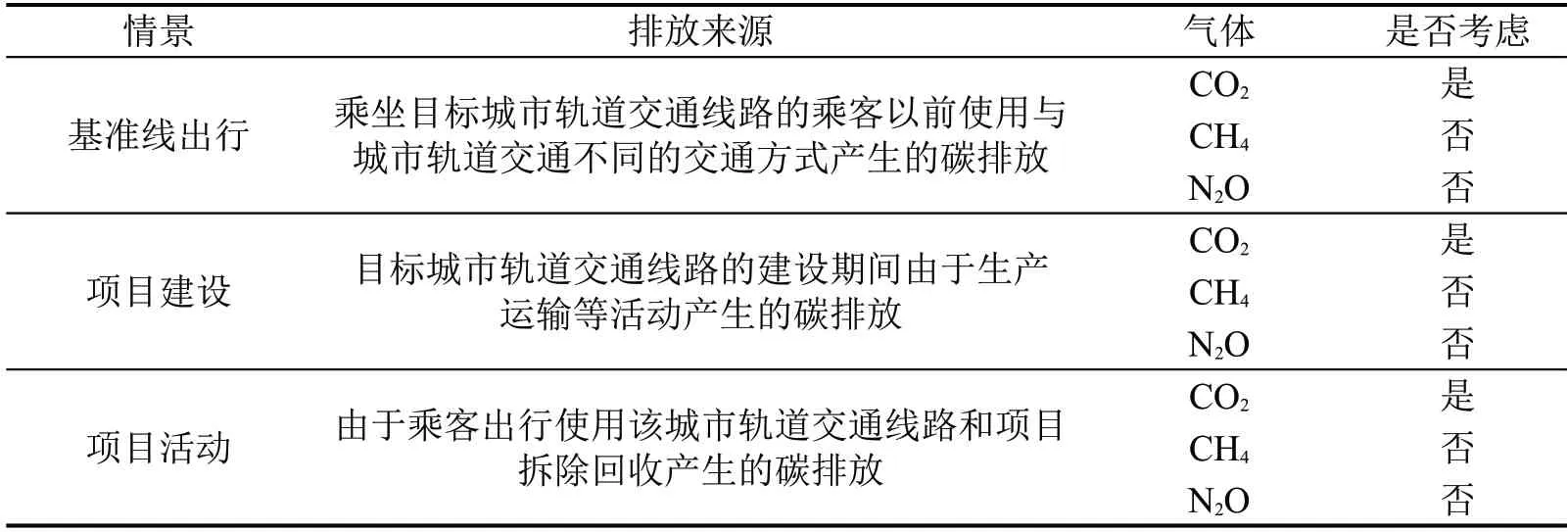

本文采用精简型全生命周期评价方法,测算的城市轨道交通线路碳排放范围包括:线路建设、运营、维护及拆除回收这4个阶段的碳排放。定义项目建设包含建设阶段,项目活动包含运营、养护以及拆除回收阶段,与城市交通系统碳排放相关联的温室气体主要包括CO2、CH4及N2O。本文测算边界排放源清单如表1所示。

表1 测算边界排放源清单Table 1 Calculation of boundary emission source list

1.3 碳排放基准线确定

排放基准线,即“碳排放强度行业基准值”,指某行业代表某生产水平的单位活动水平碳排放量。按照设置类型,基准线分为动态基准线和静态基准线。在减排计入期内,基准线排放水平固定不变的,称静态基准线;反之,就是动态基准线。

考虑到城市在不断发展中,客流需求增长速率和不同交通方式能效水平变化等随着时间的推移而不断变化;同时,考虑数据的可得性和实际的操作性,本文采取固定动态基准线与变动动态基准线相结合的方法,设定本文碳排放的基准线。本文提出的基准线指不采用城市轨道交通出行,乘客全部转移至道路交通出行的情景,测算范围包括所有道路交通出行方式。

2 模型构建

本文将城市轨道交通碳排放的时间研究维度分为项目建设和项目活动两个阶段。其中,项目活动阶段具体分为运营阶段、维护阶段和报废回收阶段。项目建设阶段碳排放假设为在线路运营前一次性产生,运营阶段、维护阶段的碳排放量被认为是以年为单位在年初发生变化。

2.1 城市轨道交通碳回收期测算模型

假设没有城市轨道交通线路时,居民的出行需求将全部转移至道路交通。设定城市轨道交通线路运行产生的碳排放量为实际碳足迹;设定同样的客运量在转移至道路交通上产生碳排放量为虚拟碳足迹。本文定义前者与后者的碳足迹差值为该城市轨道交通线路年度碳足迹,该指标用于评价城市轨道交通碳减排效应。若年度碳足迹为正,则碳减排效应为负;若差值为负,则碳减排效应为正。同时,定义项目建设碳排放量与各年碳减排量的累加和为城市轨道交通累积碳足迹。碳回收期即为通过这种碳减排来回收项目建设产生碳排放量的周期,即多年累计碳足迹首次由正值转向负值的时间。模型为

式中:Rt为目标线路t年度累计碳足迹(tCO2);E为城市轨道交通线路项目建设的碳排放量(tCO2);Dl为l年时,该城市轨道交通线路实际运营和维护项目活动产生的碳排放量(tCO2);Bl为l年时,城市轨道交通需求被道路运输替代,其道路运输产生的碳排放量,即项目基准线碳排放(tCO2);nio为该城市轨道交通建成年份。

碳回收期计算式为

式中:Y为城市轨道交通线路的碳回收期(年份)。

2.2 基准线碳排放测算模型

基准线排放是假设城市轨道交通项目还没有被实施的情况下,使用该项目活动的乘客通过其他交通方式出行产生的排放。依据没有该项目时乘客采用的交通方式的不同(相关车辆类型)而有所差异。通过问卷调查得到乘坐目标城市轨道交通乘客原出行使用的交通方式、每种交通方式的起讫点及出行距离等,计算每位乘客的基准线排放,求出所有被调研乘客总的基准线排放量,除以被调研人数,得到人均基准线碳排放量。年基准线排放是由人均基准线碳排放量与该线路每年客运量相乘得到,模型为

式中:Bl为l年时的基准线碳排放(tCO2);Qa为该城市轨道交通线路在调查期间被调查的总客流量(人次);Ql为该城市轨道交通线路在l年的总客流量(人次);bp为每个被调查乘客p的基准线排放量(tCO2)。

根据每个被调查乘客p使用的交通方式、每种方式的行程以及每种交通方式的排放因子计算得到该乘客基准线碳排放,计算式为

式中:,bp为每个被调查乘客p的基准线排放量(tCO2);di为每个被调查乘客p使用第i种出行方式的基准线出行距离(km);Ti为道路交通出行方式为i的每人公里的碳排放因子(kgCO2·(人·km)-1);i为道路交通出行方式,分别为私家车、出租车及公交车等。

2.3 项目建设碳排放测算模型

为简化计算,本文根据地铁建设过程,对地铁明挖车站土建工程简单划分为明挖土方与主体结构两部分,针对各部分构建材料、机械、人工的碳排放因子及综合碳排放因子。利用综合碳排放因子计算项目建设碳排放量,模型为

式中:E为地铁项目建设总碳排放(tCO2);Cn为分项工程n的综合碳排放系数(tCO2·单位-1);Qn为分项工程n的工程量(每单位)。

各分项工程的综合碳排放系数模型为

式中:Cn为分项工程n的综合碳排放系数(tCO2·单位-1);e为完成单位分项工程所消耗的材料(m3或kg);f为完成单位分项工程所消耗的机械(台班);g为完成单位分项工程所消耗的人员数(人);Cv,x为材料x的碳排放系数(tCO2·(单位·m3)-1或tCO2·(单位·kg)-1);Cz,y为机械y的碳排放系数(tCO2·(单位·台班)-1);Cu为人工的碳排放系数(tCO2·(单位·人)-1)。

2.4 项目活动碳排放测算模型

项目活动碳排放是乘客出行使用该城市轨道交通线路产生的碳排放以及项目多年后拆除阶段产生的碳排放,主要排放来源是城市轨道交通运营阶段、维修养护阶段以及拆除回收阶段。

城市轨道交通运营阶段为项目活动的主要碳排放来源。该阶段主要分为车辆运行和车站运营两部分。城市轨道交通维修养护阶段的碳排放量在城市轨道交通全生命周期的碳排放占比约为1%,故本文忽略维修养护阶段产生的碳排放。城市轨道交通拆除回收阶段是生命周期的最后1 个阶段,由于城市轨道交通使用年限在30 年左右,考虑到本文研究对象于2021 年建成,整体测算周期均在2051 年前,故对拆除回收阶段的碳排放不作考虑。

建立城市轨道交通项目活动碳排放模型为

式中:Dl为目标城市轨道交通在l年运营阶段产生的总碳排放量(tCO2);Wl为l年目标城市轨道交通线路运营阶段总电能消耗量(kWh);Td,m为基于综合边际的电网发电碳排放因子(kg·kWh-1);Q为车辆运行总能耗(kWh);Qz为车辆辅助能耗(kWh);Wt为车站自动扶梯系统能耗(kWh);Wz为车站照明系统能耗(kWh);Wk为车站通风空调系统能耗(kWh)。

2.5 模型相关参数

基准线、项目建设期及项目活动期等各个模型涉及的参数较多,其中,不同交通方式平均载客系数和不同能源类型的相关参数还需根据实际情况进一步说明。下面以基准线模型中的电网碳排放因子和不同交通方式人公里碳排放因子为例,进行详细介绍。

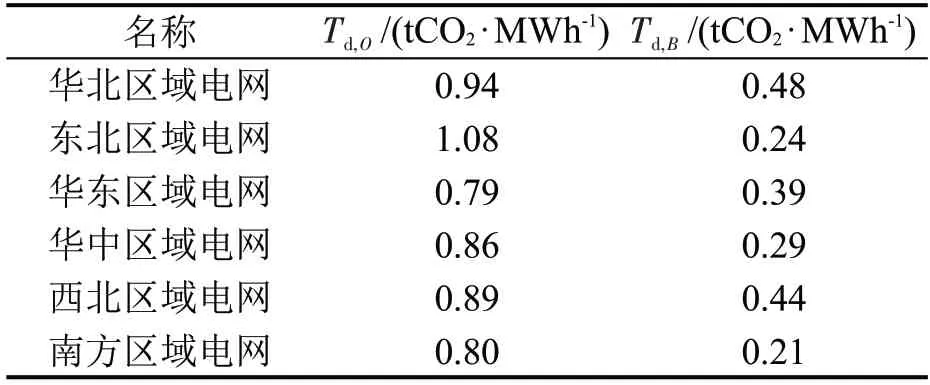

(1)电网碳排放因子

生态环境部应对气候变化司研究确定了2019年度减排项目中国区域电网基准线排放因子,并征询相关部门和部分指定经营实体的意见。将电网边界的地理范围统一进行了划分,其中,北京、天津、河北、内蒙古、山东及山西被划定为华北区域。2019年度,减排项目中国区域电网基准线排放因子如表2所示。

表2 年度减排项目中国区域电网基准线排放因子结果Table 2 Emission factor results of China's regional grid baseline for 2019 emission reduction projects

表2中,O为量边际排放因子的加权平均值;B为截至统计数据的容量边际排放因子。基准线碳排放因子是电量边际碳排放因子和容量边际碳排放因子的平均值,计算式为

石家庄属华北区域电网范围,根据式(8)计算得出基准线碳排放因子为0.71 kg·kWh-1。

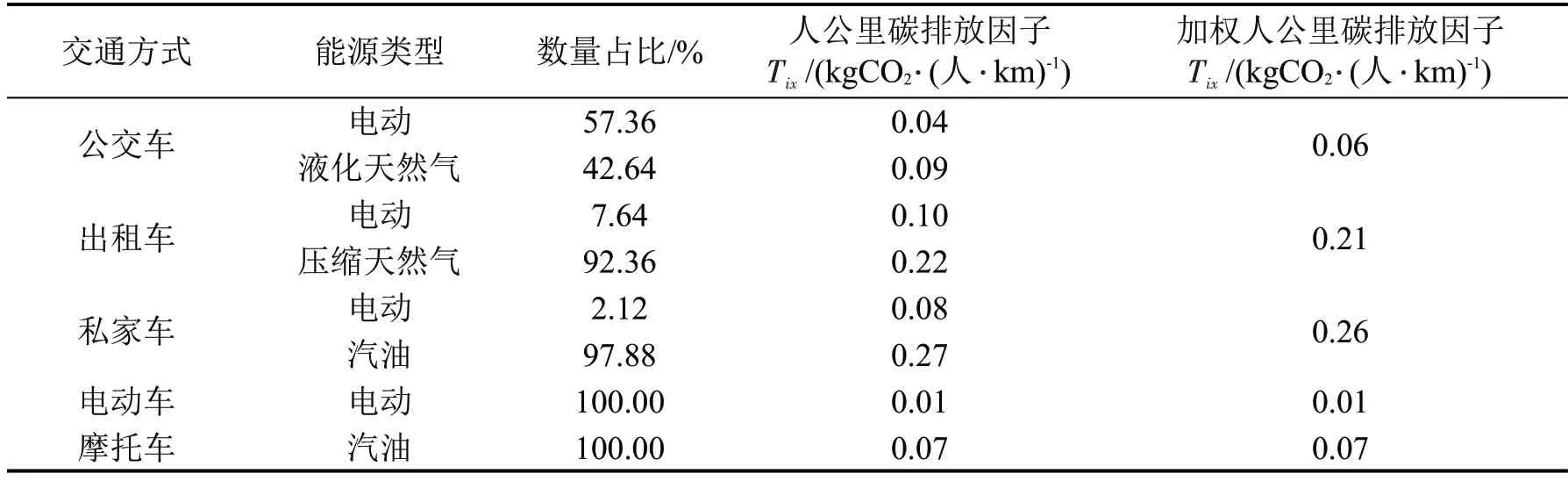

(2)人公里碳排放因子

每人每公里的碳排放因子简称为人公里碳排放因子,表示每位乘客乘坐车辆运行1 km 能耗对应产生的CO2排放量[3],是基准线碳排放效应测算模型的重要参数。

考虑存在不同交通方式的不同能源车辆碳排放因子不同的问题,本文根据不同能源车辆占比权重,定义不同交通方式加权碳排放因子,计算式为

式中:Ti为加权后,第i类交通方式碳排放因子(kgCO2·km-1);Qix为第i类交通方式x能源种类车辆保有量(辆);Tix为第i类交通方式x能源种类车辆的碳排放因子(kgCO2·km-1);Q为第i类交通方式总的车辆保有量(辆)。

根据相关规划成果资料及调研获取的数据,通过式(9)计算得出石家庄各种交通方式的人公里碳排放因子,如表3所示。

表3 各交通方式人公里碳排放因子汇总Table 3 Summary of carbon emission factors per person kilometer for various transportation modes

3 算例分析

3.1 算例数据收集与处理

本文选取石家庄地铁3 号线二期作为分析算例。该线路全长7.4 km,均为地下线,设车站5 座,分别为西仰陵站、中仰陵站、南豆站、太行南大街站以及乐乡站,平均站间距1.48 km。

首先,针对基准线碳排放测算模型、项目建设碳排放测算模型以及项目活动碳排放测算模型中所有参数进行整理并标定,为后续碳回收期模型的测算提供数值基础。

进而,通过设计问卷进行信息采集,获取乘客出行的所有线路、出行方式以及主要线路节点。本文采用RP(Revealed Preference)调查与SP(Stated Preference)调查相结合的调查方式,获取乘客实际出行状况以及假定情况下乘客的出行方式以及出行路径。共收集到895 份样本,包含:调研时间、ip地址、被调查者性别及年龄等16 个字段。由于本文主要针对石家庄地铁3号线二期,故对样本最后出站设定为西仰陵站至乐乡站5个站点,清洗筛选后的有效样本156个。其中,关于出行链属性的具体选项如图2所示。

图2 出行链属性调查具体选项Fig.2 Specific options for investigating travel chain attributes

最后,为保障数据的可靠性和有效性,对平均运距统计的调查结果进行有效性分析。对石家庄地铁3 号线实际调查得到的样本线路平均运距和官方统计的石家庄地铁平均运距进行比较,利用两者相对量的百分误差评估此次调研结果,计算得到百分误差为4.6%,故认定此次调查数据的准确性在可接受范围。

3.2 结果与讨论

(1)基准线碳排放测算结果分析

通过基准线碳排放测算模型以及调研得到的在城市轨道交通不存在时乘客采用的交通方式和出行距离等相关信息,得到基准线碳排放量。其中,2021 年客流量参考相关部门提供的实际客流量;初期(2024年)、近期(2031年)及远期(2046年)的客流量选用工程设计客流量,如表4所示。

表4 石家庄地铁3号线二期基准线碳排放量Table 4 Carbon emissions of Shijiazhuang metro line 3 phase II datum line

该线路人均单次出行基准线碳排量为0.40 kgCO2·人-1,处于较低水平。3 号线二期位于市郊区域,公交线网还未完善,乘客在不乘坐地铁线路的情况下,多数采用电动车、摩托车以及出租车出行,且二期涉及的5 个站点范围较小,乘客的人均出行距离较短,致使3号线二期基准线人均单次出行碳排放量较低。线路客流量是基准线碳排放量大小的影响因素。从表4中可以看出,随着客流量的逐步增长,基准线碳排放量也不断增长,碳减排产生的正效应也逐渐凸显。

(2)项目建设碳排放测算结果分析

限于数据可得性,该阶段参考相关研究报告资料,根据模型推算出石家庄地铁3号线二期的项目建设碳排放,具体计算结果如表5所示。

表5 项目建设碳排放计算结果Table 5 Calculation results of carbon emissions from project construction

车站主体结构建设作为地铁建设碳排放的主要来源,占整体碳排放的82%。主体工程除人工和机械碳排放外,碳排放主要来源于建材,而建材主要由混凝土组成,混凝土的碳排放系数较高,致使主体部分占比较大。相比之下,明挖土方工程没有建材的消耗,仅机械和少部分人工碳排放,故该部分仅占整体碳排放的18%。

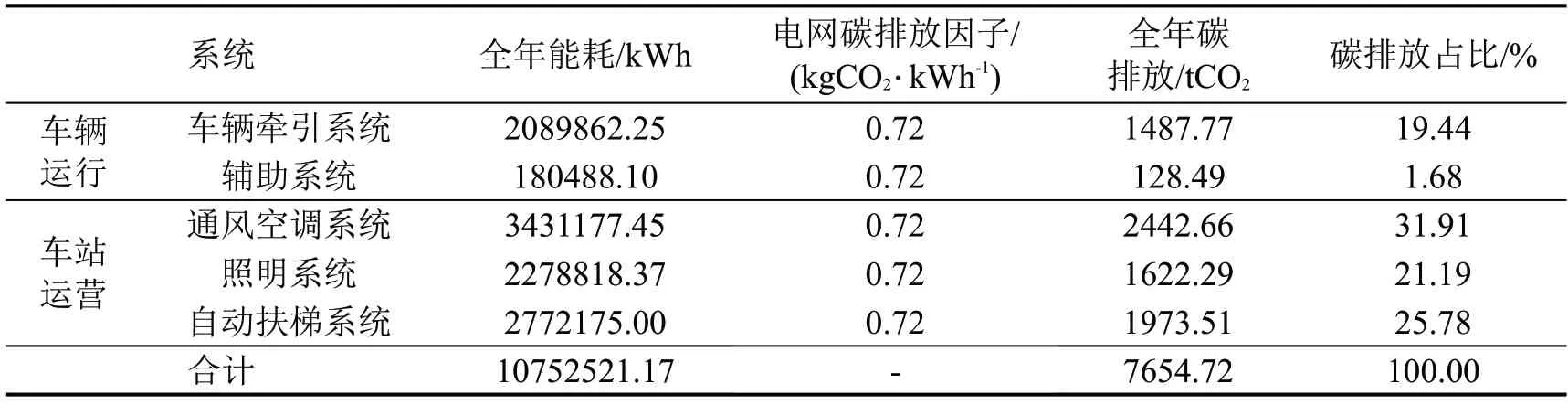

(3)项目活动碳排放测算结果分析

根据模型及标定的参数可以计算得到石家庄地铁3号线二期的项目活动碳排放量,如表6所示。

表6 项目活动碳排放(2024年)Table 6 Project activity carbon emissions(2024)

表6 显示,车站通风空调占比最高,达31.91%。项目包含的5个车站全部为地下站,相较于地上站,地下站通风空调的单位面积能耗较高;且北方城市四季分明,夏季和冬季需要实时调节车站的整体温度,致使该部分能耗偏大。同时,车站属于2021 年新建车站,新建车站整体公共区域面积较大,影响整个通风系统的能耗。自动扶梯系统占整体碳排放比例第2,达25.78%;由于本文因乘客进站的不确定性而忽略自动扶梯间歇时间,测算自动扶梯时长选用地铁整个运营时间,导致测试结果偏大;若考虑石家庄地铁实际情况,即客流量较小的城市,进站客流存在不连续和密度低等问题,电梯低速度或停止运转时间偏长,自动扶梯的能耗也将降低。

4 面向情景分析的城市轨道交通碳回收期测算

引入情景分析法,在交通需求增长,能源结构和能效水平发展的两种未来发展情景下,相应测算城市轨道交通的碳回收期模型,评估其碳减排效应。

4.1 多变交通需求增长的情景

根据石家庄地铁开通以来的地铁客运量发展趋势进行情景分析,设定客流量常态化增长、快速增长以及缓慢增长这3种情景,预测分析该项目未来年累积碳足迹以及测算碳回收期。具体3 种情景的定义如下。

(1)客流量常态化增长情景

按石家庄社会经济发展目标和相关政策要求,石家庄城市交通体系逐渐完善,客流增长趋势稳定。

(2)客流量快速增长情景

在达到石家庄社会经济发展目标的前提下,政府进一步追求高质量的城市交通体系,加快城市TOD建设,从而带动城市轨道交通客流快速增长。

(3)客流量缓慢增长情景

石家庄社会经济发展未能达到规划预期,政府不采取任何相应的手段和政策引导客流量的增长,整体社会交通体系发展较为缓慢,客流增长强度较小。

石家庄地铁年客流量如图3所示。2018年,石家庄地铁线路开通,最初呈现9.21%的客流增长趋势。但受到新冠肺炎疫情冲击及反复,2020 年和2022 年,地铁客流量锐减,降幅达到25.33%和14.59%。2022 年底,国家疫情政策全面开放,石家庄地铁客流回暖,增幅高达41.03%。整体而言,2018—2023 年,石家庄地铁客流年平均增长率为7.28%,呈现出增长态势。

图3 石家庄地铁年日均客流Fig.3 Annual daily average passenger flow of Shijiazhuang metro

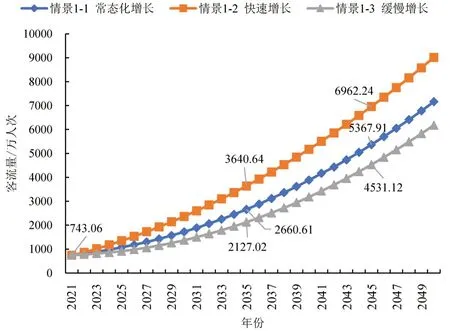

本文剔除受疫情影响的2020年和2022年客流量数据,采用双线性插值法和Savitzky-Golay 滤波拟合法拟合估计中远期客流情况[16],对剩余年份进行数据拟合,回归预测,拟定该增长趋势为客流常态化增长情况的发展趋势,从而得到该情景下2024—2050年的客运量。同时,根据现有项目研究报告中对客流量的预测,对常态化情景合理调整系数,计算缓慢增长和快速增长情况下的客流量。3种情景下的预测客流量如图4所示。结算结果得到:至2035 年,在快速增长情景下,项目客流量达到3640.64 万人次;在常态化增长情景下,达到2660.61 万人次;在缓慢增长情景下,达到2127.02万人次;2045年,快速增长下客流量将接近7000万人次。

图4 不同交通需求增长情景下的客流量Fig.4 Passenger flow under different traffic demand growth scenarios

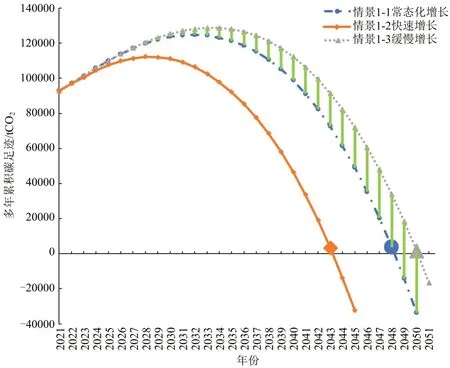

根据未来客流量以及碳回收期模型,得到不同交通需求增长情景下的多年累积碳排放量,计算结果如图5所示。结果显示,多年累积碳足迹的整体呈现先上升达到峰值后下降的趋势。石家庄地铁3号线二期属于市中心与市郊的连接线,于2021年开通,运营前期未有其他轨道线路与之相连通,加之地理位置受限,整体客流量处于较小的阶段。导致考虑交通方式转移的碳减排量无法弥补线路车站运营和车辆牵引等产生的项目活动碳排放,致使整体的多年累积碳排放逐年递增。随着轨道交通网逐渐完善,项目的客流量增长势头强劲,碳减排效果日益凸显,多年累积碳足迹增长趋势减弱后达到峰值,之后,逐年递减,且降幅逐渐扩大,最终,由正转负。

图5 不同交通需求增长情景下多年累积碳排放量Fig.5 Accumulated carbon emissions under different traffic demand growth scenarios

在常态化增长情景下,多年累积碳足迹在2032年达到峰值124740万t;在客流量快速增长情景下,多年累积碳足迹在2028年达到峰值112158万t;在缓慢增长情景下,在2033年达到峰值,最高达到了128826 万tCO2。在快速增长情景下的多年累积碳足迹峰值比缓慢增长情况下的峰值提前5年出现,峰值比缓慢增长情况下少16667.60 万t。总体而言,整体多年累积碳足迹仍呈现下降趋势。此外,相比之下,2040 年,石家庄3 号线二期多年累积碳足迹范围较2035 年扩大29819 万t,表明随着时间的发展,客流快速增长情景下的多年累积碳足迹与缓慢增长情景下的多年累积碳足迹差距越来越大。

根据碳回收期定义可得,客流量常态化增长情景下,2048 年完成碳回收,碳回收期为27 年;快速增长下,2043 年完成碳回收,回收期为22 年;缓慢增长下,在2050 年完成碳回收,碳回收期为29 年。客流量快速增长情景下的碳回收期比缓慢增长情景下的碳回收期要少7 年。城市轨道交通系统完成碳回收期后,每年将产生巨大的碳减排正效益。

4.2 多变能源结构和能效水平发展的情景

设定能源结构和能效水平常态发展、迅速发展以及缓步发展这3种情景,量化该城市轨道交通项目未来多年累积碳足迹以及测算碳回收期。由于公交车和出租车在2025 年将基本实现电动化,故能源结构和能效水平发展主要体现在新能源汽车规模不断发展下私家车电动化程度占比的不同,以及在未来能源技术进步条件下电网碳排放因子水平降低程度的不同两个方面。假定能源结构调整情景下,项目客流量采用常态化增长情况,交通结构不发生改变,出租车和公交车电动化程度调整节奏一致。具体3种情景的定义如下。

(1)能源结构和能效水平常态发展情景

石家庄市逐步实现低碳可持续发展模式,由于政府加大对能源技术的投入和节能减排政策的实施,全市私家车电动化程度达到一定程度,电网碳排放因子也得到合理地降低。

(2)能源结构和能效水平迅速发展情景

政府进一步追求低碳可持续城市发展,不断加强节能减排力度,快速实现能源技术革新,高效推进电动化渗透率提升,全市私家车电动化程度显著提高,电网碳排放因子大幅降低。

(3)能源结构和能效水平缓步发展情景

政府不采取相应的手段和政策来引导能源结构低碳化调整,社会能耗仍处于较高水平,全市私家车电动化程度低,电网碳排放因子小幅降低。

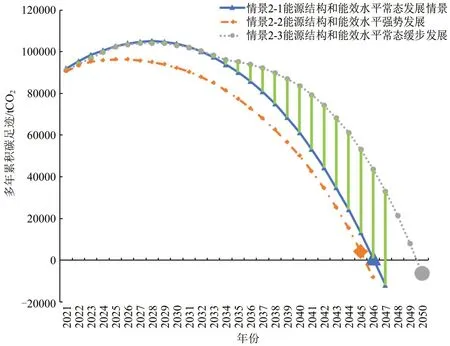

根据不同情景下私家车电动化占比水平、电网碳排放因子水平以及碳回收期模型,得到不同能源结构和能效水平发展情景下的多年累积碳排放量,具体计算结果如图6所示。

图6 不同能源结构、能效水平发展情景下的多年累积碳排放量Fig.6 Accumulated carbon emissions over years under different energy structures and energy efficiency development scenarios

结果显示,多年累积碳足迹的整体呈现略微上升达到峰值之后不断下降的趋势。石家庄地铁3 号线二期运营初期的客流较小,虽然能源结构和能效水平不断优化,但考虑交通方式转移的碳减排量仍无法弥补线路车站运营和车辆牵引等产生的项目活动碳排放,导致多年累积碳排放在2021—2028年仍有小幅增长。但随着清洁能源的引进,电网碳排放因子不断降低,地铁在车站运营和车辆运行时的能耗大大降低,使多年累积碳减排量逐年下降。

在能源结构和能效水平常态发展情景下,多年累积碳足迹在2028 年达到峰值;在能源结构和能效水平迅速发展的情景下,多年累积碳足迹在2025年达到峰值;在能源结构和能效水平缓步发展的情景下,在2028 年达到峰值。在迅速发展情景下的多年累积碳足迹峰值比常态发展和缓步发展情况下的峰值早提前3 年出现。与其他两种情景不同的是,缓步发展情景下,在多年累积碳排放量总量下降阶段,即2028年后,整体下降速度呈现先快后趋缓再逐渐加快的规律,主要原因是私人小客车电动化比例增长和当地电网排放因子降低的协同作用。一方面,电网碳排放因子的降低和私家车电动化比例的升高均会导致基准线总碳排放量降低,人均单次出行基准线碳排量减少,碳减排效果减弱;另一方面,能源技术不断革新下能效水平的提升,再叠加电网碳排放因子的降低,导致项目活动的平均排放强度降低,碳排放总量下降,碳减排效果增强。在缓步发展情景下,这两方面的持续博弈,矛盾作用此消彼长,多年累积碳排放产生小幅度波动。但最后技术革新和能源结构调整带来的碳减排正效应远超另一方面的负面影响。在公交车、出租车以及私家车电动化,原有道路交通方式人均碳排放降低后,城市轨道交通仍处于节能减排的优势地位。

从图4 中可以看出,随着时间的发展,常态发展情景下的多年累积碳足迹与缓步发展情景下的多年累积碳足迹差距越来越大,与迅速发展情景下的多年累积碳足迹差距却越来越小。究其原因,在迅速发展的情景下,公交车、出租车及私家车等道路交通与城市轨道交通的能耗差距相对缩小,城市轨道交通与公交车和电动车等低人均碳排放能耗交通方式的优势趋同。

根据碳回收期定义可得,能源结构和能效水平常态发展情景下,2046 年完成碳回收,碳回收期为25 年;能源结构和能效水平迅速发展情景下,2045年完成碳回收,回收期为24年;能源结构和能效水平缓步发展情景下,在2050年完成碳回收,碳回收期为29 年。能源结构和能效水平迅速发展情景下的碳回收期比缓步发展情景下的碳回收期要少5 年,优势明显。可以发现,能源结构的调整和能效水平的提升是城市轨道交通项目碳减排正效应的重要影响因素。

5 结论

本文得到的主要结论如下:

(1)基于本文算例,在城市轨道交通客流量常态化增长情景、快速增长情景以及缓慢增长这3个情景下,分别计算得到常态化增长情景下的碳回收期为27年,快速增长情景下的碳回收期为22年,缓慢增长情景下的碳回收期为29 年;客流量快速增长情景下的碳回收期比缓慢增长情景下的碳回收期要少7年。碳回收期完成后,城市轨道交通运营阶段每年将产生巨大的碳减排正效益,说明大规模的客运量和与之相匹配高效的客运强度是城市轨道交通碳减排正效应的重要支撑。

(2)在能源结构和能效水平常态发展、迅速发展以及缓步发展等3 个情景下,分别计算得到常态发展情景下,2046 年完成碳回收,碳回收期为25 年;迅速发展情景下,2045 年完成碳回收,回收期为24年;缓步发展情景下,则在2050年完成碳回收,碳回收期为29 年。能源结构和能效水平迅速发展情景下的碳回收期比缓步发展情景下的碳回收期少5年,优势明显。说明能源结构调整和能效水平提升带来各个领域的系统性变革,将对城市轨道交通的碳减排带来显著的正效应。

(3)本文实现了城市轨道交通线路在基准线、项目建设(生命周期的建设阶段)以及项目活动阶段(生命周期的运营阶段)的参数采集与标定。算例结果表明,本文提出的考虑交通方式转移的城市轨道交通碳减排测算方法和构建的城市轨道交通碳回收期模型,可以为我国城市轨道交通的低碳发展和综合交通运输碳减排政策的制定提供一定的理论和技术支撑。