融史入学,浅谈低年级推理意识培养

洪逸倩

【摘 要】新课标将小学阶段的推理能力改为推理意识,小学低年级学生生理、心理的特殊性使教师在落实推理意识培养上遇到不少问题。数学史融入数学教学能有效推动小学低年级学生推理意识的形成。教师可以通过借助数学史料引导学生通过阅读、模仿、解题等方式积累经验,形成推理意识。

【关键词】数学史;推理;推理意识;小学数学;低年级

《义务教育数学课程标准(2022版)》中将小学阶段的推理素养改为推理意识,对推理意识定义为:对逻辑推理过程及其意义的初步感悟。意识主要是指基于经验的感悟,而能力主要是指基于概念的理解。意识与能力并不是毫不相关的,意识的形成累积最终会转化为能力,而能力的建立是以意识为基础。因此,从某种意义上来说“推理意识”就是在判断一个命题的真假时会自觉或者不自觉地使用的一种心理倾向性。而推理意识的培养影响了将来推理能力的发展。

小学生推理意识的发展贯穿在整个数学学习过程中,在培养学生推理意识方面有许多研究成果可供高年级教师参考。而对于小学低年级,尤其是一年级刚入学的学生来说,推理意识的培养是不少教师面临的挑战。低年级孩子识字量少,自主意识薄弱,思维缺乏连贯性,在这样的情况下,如何有效培养学生的推理意识呢?

数学史家Morris·Kline说过“历史是教学的指南”,汪晓勤教授在他的著作中也曾指出数学史为数学教育提供了概念之源、术语之本、法则之立、学科之创、公式之导、定理之证、问题之库、问题之解。由此可见数学史融入数学教学,会有效地促进学生推理意识的培养。

运用数学史进行数学课堂教学,洪万生教授归納出了三个层次:说数学史故事,启迪学生人格;学数学家思维方法,培养学生能力;注入文化意义,实践多元文化关怀。数学史的文化特性能赋予理性的数学学科一丝感性,融合了数学史的数学课堂将更符合低年级孩子的心理特征,更易被低年级孩子所接受。对此笔者有以下建议:

一、阅读数学史料,营造推理氛围

学科阅读是近些年各个学科的热门话题,而数学阅读又不同于普通阅读。数学阅读是学生在已有知识经验的基础上,通过阅读数学相关材料建构获取数学知识和方法的活动。可以说数学阅读是学生获取知识、信息,发展数学思维的重要途径之一。数学书中的语言包含文字、符号、图形,课内数学阅读重在理解,重在内化,理解、推理、反思数学阅读的内容。而课外的数学阅读则是对数学阅读能力的培养、对数学知识的扩充、对数学语言的辅助锻炼。因此低年级学生的数学阅读不是简单的看图识字,而是从数学逻辑、数学符号、数学语言上进行阅读。

(一)课内阅读指导

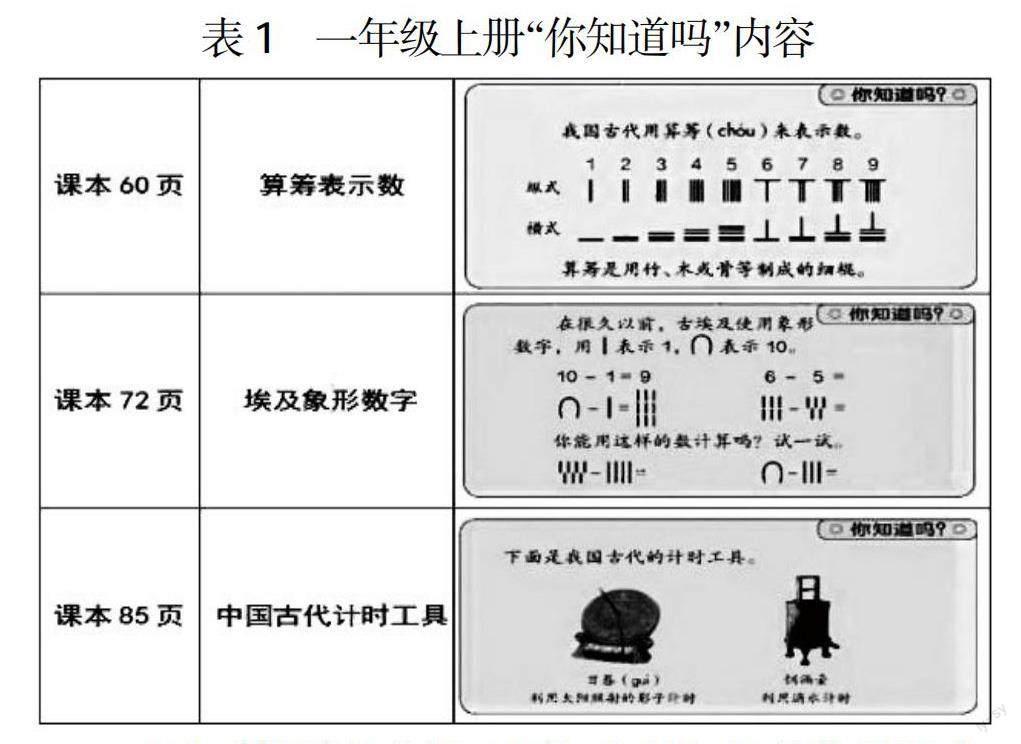

常见的数学课+“你知道吗?”是一种数学史融入数学教育的形式。汪晓勤教授提出的数学史附加式融入教学就类似这样的做法。以人教版一年级上册教材为例,教材编排设计了三个“你知道吗”,其一在学生认识了数字1~10后呈现了古代用算筹表示数的方式,其二在十以内的加减法后呈现了古埃及象形文字中算式的样子,其三编排在认识时钟后简单出示了中国古代的计时工具日晷和铜漏壶。值得思考的是,教师在处理这部分内容时候通常是蜻蜓点水,让学生看看就过。那么教材这部分的内容仅仅是为了丰富教材元素吗?当然不是,编写者肯定希望在有限的教材版面内给学生带来更多的数学素养成长。

通过对教材的分析、思考,在低年级的数学课中不妨进行一些尝试。在课堂中安排一定的时间指导学生进行阅读,设计几个简单的问题让学生在阅读后思考,如:“你能根据这段材料的知识,用古代算筹表示数字吗?”“你能根据古埃及象形数字的意思计算古埃及的算式吗?”“结合我们现在的时钟猜测一下古代计时工具的原理”等等问题,一方面培养学生边阅读边思考的习惯,另一方面,从数学眼光的养成来看,这也有利于低年级学生透过古今差异现象,观察数学本质,并且通过引导低年级学生从课内数学史料入手进行思考推理,也能在课内营造推理氛围。

(二)课外阅读链接

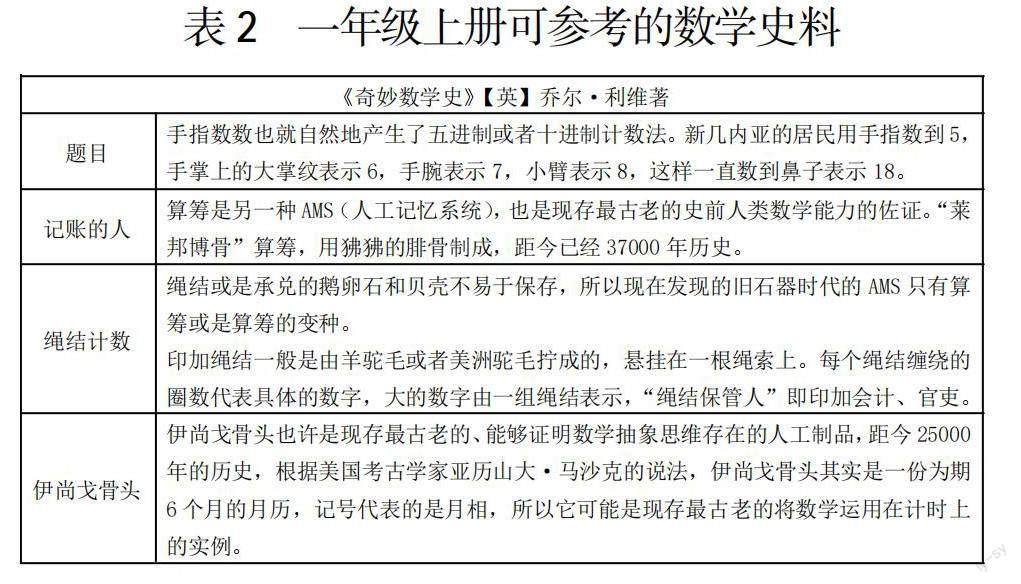

阅读不仅在课内,学生大量的阅读都是在课外进行的。从全学科阅读的大趋势上,我们可以发现课外的数学阅读不仅能激发学生兴趣,还能启发学生思维。借着全学科阅读的时机,数学教师对学生的课外阅读进行适当的干预,则可以营造良好的推理氛围。教师可以结合低年级学生心理特点,收集学生可参考感兴趣的数学史料选择绘本、漫画类的书籍推荐给学生,并指导带着问题思考阅读,也可以将数学史料进行加工、重组,在学生阅读后鼓励学生录制短视频、绘本故事或画成漫画。在制作作品的过程中学生会去思考、感受历史上的数学知识的形成,重复是人类的学习方式之一,学生通过作品制作,在这一过程中复述数学先贤们的思维路径,以这样的形式营造课外推理氛围。例如小学一年级,可以从乔尔·利维的《奇妙数学史》、霍华德·伊夫斯的《数学史概论》中收集到以下史料。以这些资料为素材,引导学生进行联想、创作数学科普小视频,或者经由教师团队加工形成阅读资料、视频动画短片等。

二、模仿数学先贤,积累推理经验

课堂教学是培养学生推理意识的主阵地,推理意识的培养贯穿于数学课堂教学的各个活动环节,通过多样化的活动,培养学生的推理能力。在小学低年级,学生的推理意识培养往往在观察、操作中通过提出简单的猜想提升推理意识。在教学过程中,学生观察的对象除了课本、同学就是老师,甚至可以说,学生的推理意识萌芽源于对教师推理过程的模仿。而学生在低年级能面对的数学教师往往只有一人,可模仿的素材过于单一,教师的思维广度、推理模式对学生推理意识的形成具有一定的局限性。增加模仿对象能让学生的思维广度、推理角度更多元化,对此,不妨让学生模仿数学先贤,在浩瀚历史长河中,许许多多的数学家都能成为培养学生推理意识的素材,每一个数学家的思维路径都能成为学生推理意识发展的助推剂。

(一)模仿探究过程积累经验

在《义务教育数学课程标准(2022版)》中关于推理意识的表述中有这样一句“能够通过简单的归纳或类比,猜想或发现一些初步的结论”。一线教师都只知道课堂上学生在观察、类比、归纳这些环节都能较顺利进行,而在提出猜想的环节尤其是低年级学生就会面临一系列难题,内向的孩子不知道如何提出猜想,外向的孩子提的猜想天马行空。在此时,不少教师总是以示范性的提出猜想,引导孩子“像老师这样做”。众多的一线教师都能感受到,模仿式的提问,学生迟早会懂得提出问题。既然如此,为何不让学生模仿数学家们的探究过程呢?通过史料索引展示数学家的探究过程,引导学生关注,数学家是怎么发现这个数学问题的?你能像数学家一样研究吗?以此累积推理经验。

(二)模仿思维模式建构知识

汪晓勤教授提出的数学史融入课堂,可以在课堂中直接呈现历史上的数学问题或数学方法用于教学。将这个方法迁移到低年级数学课堂,引导学生模仿数学家的思考方式,经历知识的演变过程,由复杂、曲折到简便、顺畅。人教版教材一年级下册对于“18里面有几个3”这类问题采用连减的方法进行解决,在二年级教学表内除法时则用除法算式结合乘法口诀进行解答。翻阅史料,我们发现历史上解决这类数学题是由减法入手,也就是历史上的数学家的思维更贴近于一年级的办法。那么我们不妨引导学生像数学家那样经历从用减法算除法再到用乘法算除法的过程,在掌握知识的基础上感受数学学习的整体性、一致性,同时也给乘法掌握不扎实的孩子提供了另一种计算除法的方法。如此一来遇到类似的问题,学生也懂得依据之前的学习经验推理出新的方法,这又何尝不是推理意识的培养呢?

三、探索數学名题,构建推理意识

当学生从数学阅读中感受到了推理的魅力,在历代数学家的思维模式中积累了经验,形成推理意识是自然而然的事。生活中能让学生锻炼、建构推理意识的机会并不多,学生推理意识的建构、巩固还要依赖于数学课堂、数学作业还有益智游戏。数学史不仅能为数学教学提供了数学知识形成脉络,数学史还是数学问题之库。低年级学生能在探索数学名题中建构推理意识。

(一)活用古代名题

小学中高年级的许多问题都能在古代数学著作中找到丰富的类型和完整的解法,如《九章算术》中行程问题、还原问题,《张邱建算经》中工程问题,以及我们最熟悉的《孙子算经》中的鸡兔同笼问题。这些题目都在小学中年级后突然呈现在学生的面前,而我们也发现小学中年级学生在这一阶段的推理素养突飞猛进,相信这些古代名题也是影响学生推理素养的因素之一。因此我们不妨以古代名题为原型,将题目简化,如:《九章算术》中《均输章》第二十七问提到:“今有人持米出三关,外关三而取一,中关五而取一,内关七而取一,余米五斗。问本持米几何。”将这道原题进行修改,“外关取半,中关再半,内关又半”,就能适合低年级学生进行思考解答。提早让低年级的孩子接触这类题目,不仅对低年级学生的语言理解能力有帮助,还能为推理意识的培养提供经验。

(二)巧用益智游戏

18世纪初瑞士数学家欧拉研究的拉丁方阵是益智游戏数独的起源,像这类益智游戏还有二十四点、汉诺塔等等。这些经过历史长河演变而来的益智游戏无疑是培育推理意识的养料。低年级的学生对于游戏有着强烈的参与意愿,能寓教于乐是每个教师的追求之一。因此,不妨为低年级的学生介绍九宫格、二十四点、汉诺塔这类益智游戏,让学生自发、主动地去研究、去参与,从而发展推理素养。

低年级学生推理素养的培养方式有许许多多,而数学史的融入能为教师在培养学生推理意识上提供另类的素材。借助数学史料引导学生通过数学阅读在学习的过程中积累更多的经验,丰富自己的感悟,从而形成推理意识,进而强化、巩固,这样才能为推理能力的形成奠定厚实的基础。

【参考文献】

[1]汪晓勤.HPM:数学史与数学教育[M].北京:北京科学出版社,2017年版.

[2]王全来,班春红.数学史教育在数学教学中的调查研究[J].商洛师范专科学校学报,2000(2):47-50.

[3]张国定.数学史融入数学教学的实践研究[D].兰州:西北师范大学,2007.

(基金项目:本文系厦门市第六批基础教育课程改革立项课题“HPM视野下小学数学思辨课堂教学模式研究”研究成果)