季札评《诗经·郑风》之“细”涵义探微

内容提要 《左传》所载季札观乐一事历来备受关注,他对《诗经·郑风》之“细”含义的评述,各家对此众说纷纭。检索《左传》所引《郑风》与传世《郑风》在汉、宋时期的接受情况,回到历史语境,运用诗学相关理论,结合音乐学、社会学方法,以发展观念从诗与乐的角度分析季札所评《郑风》“细”的内涵及其影响。从乐评角度看,“细”指音乐的繁杂、精妙;从诗评角度看,“细”指诗词内容多言男女情爱之事,感情表达繁绮细腻。《郑风》在春秋时无论是文本内容还是音乐效果,在审美上都有突破。季札对《郑风》的评论具有文本与音乐的双重指向,深层心理更多体现了对艺术美的恐惧,“是其先亡乎”也是一种戒惧的忧患表述,不能据此质疑季札观乐的可信性。这一心理与思想对孔子以及汉、宋诗评影响颇大。

关键词 《左传》 季札 赋诗言志 《郑风》 细

郭院林,扬州大学文学院教授

《左传·襄公二十九年》记载了“季札观乐”一事。季札在鲁国遍观《诗经》并作出评述,在观《郑风》后评价道:“美哉!其细已甚,民弗堪也。是其先亡乎!”[1]不同于对《雅》《颂》以及其余十四国国风褒贬分明的评价,季札对于《郑风》的态度有褒有贬,引人深思。学界因为其中预测郑国早亡,故而对其可信性与时间提出质疑[2]。且不论其具体时间如何,单就评论内容本身的价值就值得我们继续深入考察。季札对《诗经》的评论被认为是“中国最早的音乐评论和鉴赏史料”[3],由此引发对中国文学性质的重新认识,他认为中国文学以“音乐文学”为正宗,“所谓诗歌即是音乐,所谓《诗经》便是乐经”[4]。其中对《郑风》之“细”的解释,更是言人人殊。本文全面考察《左传》引述《郑风》与传世《郑风》在汉、宋时期的接受情况,回到历史语境中看待季札对《郑风》评论的主旨与意义;同时运用音乐学、社会学的研究方法,分析《郑风》在不同时代的历史接受情况,深入探讨季札所言《郑风》之“其细已甚”的内蕴,结合文本与历史状况,分析《郑风》诗乐的双重特征,由此管窥郑国诗乐对于当时审美观念和价值取向的突破,正确看待季札观乐对于我国历代诗评的影响。

一、《郑风》之“细”的可能内涵

欲论季札观乐一事真伪,必须明了吴国发展历程。司马迁在《史记·吴太伯世家第一》记载了吴太伯为了礼让季历而奔吴的事情,但吴太伯之事幽眇难信[1]。随着吴国势力的发展,吴王寿梦时期吴国与中原交往密切则不可怀疑。《吴越春秋·吴王寿梦传第二》记载:“凡从太伯至寿梦之世,与中国时通朝会,而国斯霸焉。”[2]在以武力称霸的同时,吴国也注重学习周朝的礼乐文化,《吴越春秋》对此也有详细记载:“寿梦元年,朝周,适楚,观诸侯礼乐。鲁成公会于钟离,深问周公礼乐,成公悉为陈前王之礼乐,因为咏歌三代之风。”[3]据此可见,吴王寿梦意识到礼乐文化的重要性并认真学习。季札是吴王寿梦第四子,备受看重,因此完全有接触并精通礼乐的可能。近年来,吴国青铜乐器的大量出土,加上青铜乐器铭文诸如《者减钟》《吴王光残钟》《臧孙编钟》《配儿钩》之类所蕴含的丰富的诗乐思想,都佐证了季札观乐后发出精湛诗乐评价的可能性。

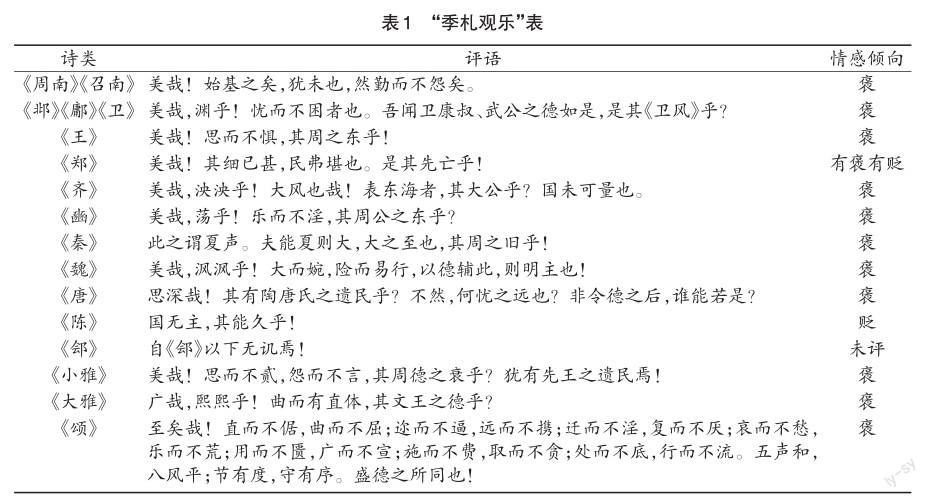

《左传·襄公二十九年》中记载季札观乐的顺序为:《周南》《召南》《邶》《鄘》《卫》《王》《郑》《齐》《豳》《秦》《魏》《唐》《陈》《郐》《小雅》《大雅》《颂》,先观《风》,再观《雅》《颂》。观乐次序大抵是根据各诸侯国的地理位置与周王室的亲疏关系排序,先后观之。为全面考察季札诗乐思想,本文结合《左传》相应记载,制作“季札观乐”表(表1),分析季札观乐的评语及情感倾向。

古人说《诗》往往带有政治指向,正如《诗大序》中所谓“治世之音,安以乐,其政和。乱世之音,怨以怒,其政乖。亡国之音,哀以思,其民困”[1],强调“声音之道与政通”;同时追求史实本末,做到知人论世,即孟子所谓“颂其诗,读其书,不知其人,可乎?是以论其世也。是尚友也”[2]。季札评论诸诗也用了这些方法,比如对《周南》《召南》《邶》《鄘》《卫》《齐》《唐》的评论即从历史背景切入,而对《大雅》《颂》则从政治功能切入。然而其对《郑》诗的评述角度则不明显,所以众说纷纭。从季札的评语来看,除了《陈风》《郑风》,其余各国风诗他都予以正面评价。与完全贬斥《陈风》不同,季札对于《郑风》的态度有褒有贬。季札观乐后八次曰“美哉”[3],从中似乎可以看出季札对待《郑风》大体上持肯定态度。

从“细”字字义来看,古文献多作“微小”或“精细”解释,与“大”字相对。如《尚书》:“不矜细行,终累大德。”[4]《左传·襄公四年》:“吾子舍其大,而重拜其細。”[5]《论语·乡党》:“食不厌精,脍不厌细。”[6]对于季札评论《郑风》“细”的理解,前人观点各有不同。服虔认为“细”为音声细弱,曰:“其风细弱已甚,摄于大国之间,无远虑持久之风,故曰民不堪,将先亡也。”[7]班固认为“细”的意思为琐碎,“其细已甚”具体指诗中多言男女之情。《汉书·地理志》中记载:“(郑国)右洛左泲,食溱、洧焉。土狭而险,山居谷汲,男女亟聚会,故其俗淫。”[8]郑国民间一直流传着男女在溱、洧等地游春的习俗,故诗多言情之作。孔颖达也认为“细”为琐碎之意,然而具体则指政令苛细,“居上者,宽则得众。为政细密,庶事烦碎,故民不能堪也”[9]。俞樾则认为“细”有精妙的意思:“盖美其细也,《说文》:‘细,微也。《荀子·解蔽》杨注:‘微者,精妙之谓。”[10]章太炎认为“细”指国土面积狭小,“细者,‘土狭而险之谓也”[11]。杨伯峻则从诗歌文本与音乐两个向度解释,特别强调“其细已甚”为“此论诗辞,所言多男女间琐碎之事,有关政治极少”[12]。李韶华则认为“细”指高音,“其细已甚”即指高音太多[13]。

诸家解释各有依据,概而论之,可以总结为以下几种情况:修饰乐声时,“细”指音高,有精妙传神之效;概括诗的文本价值时,“细”有琐碎之意,与宏大政治关切相对;形容国土面积时,“细”有狭小险窄之意。然而季札评论《郑风》的确解还要结合具体情境进行考察。

二、《郑风》文本的流传与接受

罗兰·巴特著名的“作者已死”的观点充分肯定了读者的主体作用,而从《诗经》文本的流传与接受过程来看,这一观点同样奏效。诗歌被诗作者创作出来后,经过收集整理、刊刻传播,再为说诗者不断地阐释评述,同时在不同场合下用诗,才能完成经典化过程。说《诗》者从不同角度解释《诗》文本,从而致使《诗》旨难求,也即董仲舒所谓的“《诗》无达诂”[14]。然而我们总要结合评论对象本身,努力回到历史语境,做出最为切合原意的解释,以求更准确地理解诗义。因此我们有必要回到源头,考察传世《郑风》在春秋时期的传播与接受情况。《郑风》存世21首,下面以《春秋左传正义》为依据,检索《左传》赋引《郑风》情况,制作《左传》引《郑风》表(表2)。

从表2可以发现,《左传》所引《郑风》与传世文本大体一致,而且引用十一处。这一时期,孔子“不学《诗》,无以言”的观念强化了《诗》作为一种文学样式的语言感染力,赋诗言志更是将《诗》的文本阐释性扩大到了极致。文学艺术的语言魅力转嫁到了政治上,使得《诗》在春秋时期直接服务于政治本身,《郑风》也是如此。《左传·昭公十六年》郑国六卿宴饯韩宣子于郊一事便是一个明显的例证:

夏四月,郑六卿饯宣子于郊。宣子曰:“二三君子请皆赋,起亦以知郑志。”子齹赋《野有蔓草》。宣子曰:“孺子善哉!吾有望矣。”子产赋郑之《羔裘》。宣子曰:“起不堪也。”子大叔赋《褰裳》。宣子曰:“起在此,敢勤子至于他人乎?”子大叔拜。宣子曰:“善哉,子之言是!不有是事,其能终乎?”子游赋《风雨》,子旗赋《有女同车》,子柳赋《萚兮》。宣子喜曰:“郑其庶乎!二三君子以君命贶起,赋不出郑志,皆昵燕好也。二三君子数世之主也,可以无惧矣。”

上引六诗,《野有蔓草》是一首讲述青年男女邂逅相遇、称心如意的爱情诗,子齹借此诗隐喻自己与宣子相见的雀跃心情;《羔裘》为讴歌郑国官吏坚毅正直的赞美诗,子产借此赞颂韩宣子的高洁品行;《有女同车》是男女相悦的恋歌,《风雨》也是讲述夫妻久别重逢的婚恋诗,《萚兮》是男女欢乐歌舞的唱和诗,都为积极正面的感情基调,赋诗者借此以兴郑国强盛之志;《褰裳》本为男女婚恋诗,子大叔则赋予郑晋两国政治上的试探意味。从上述赋诗言志可以看出《郑风》文本具有多方面引申阐释的潜力。

《郑风》不仅为本国贵族喜爱,而且为他国(以晋國为主)贵族所熟悉。《郑风》被卿士大夫作为赋诗言志的外交工具,赋诗者往往断章取义,听诗者也能明白,或表达私人感情,或表述国家意志,而其中借用最多的也是诗中男女之情意义的延伸和阐发。无论是赋诗者还是听诗者都没有因为内容的琐细而感到不愉快。这或许是因为赋诗言志其实不具备表演性,而是采取断章取义的方式,节录诗句表达自己的思想。由此可以看出,《郑风》文本在外交场合中赋诗言志与断章取义的用法,并不会因为自身“细”的特质而导致“民弗堪也,是其先亡乎”的结论。

那么,《郑风》在春秋以后的接受情况如何呢?在汉、宋时期,《郑风》是如何一步步被看成有害于国计民生的呢?我们有必要考察传世《郑风》流传与接受情况。《毛诗正义》是毛亨传、郑玄笺、孔颖达疏,较为集中地代表了汉代《诗》学观念,朱熹《诗集传》则代表了宋代《诗》学观念,故选择二书考察汉、宋时期对《郑风》主题的看法。本文制作《郑风》分析表(表3),以便简明扼要展示《郑风》主题、风格与情感倾向。

如表3所示,《毛诗正义》代表了宋代以前学人对于《郑风》主题的认知情况,阐释《郑风》侧重于诗的政治意义,从伦理道德的角度、以美刺的方式赋予诗歌劝谏教化功能;与之相比,朱熹《诗集传》虽对《郑风》的态度多有贬义,但他抛开政治干扰,从文本本身审视《郑风》的文学价值,将《诗》从春秋时期服务于政治外交的角色中解放出来,直视文本本身的内蕴,还原诗歌的文学本色。《郑风》中诸如《将仲子》《叔于田》《有女同车》《萚兮》《狡童》《溱洧》等诗为美刺之作,是宋以前人们的普遍共识。而朱熹开始发掘诗中男女交往的婚恋主题。他对诗歌主题的认识较《毛诗正义》更为切近文本,虽然“淫诗”之说带有理学思想的局限性,但他认识到了诗歌文本本身蕴含的男女爱情主题。结合《郑风》的文本来看,汉、宋学者对其诗风和情感倾向的看法基本一致。诗歌一旦被创作出来,就不仅是诗作者本人的意志,后世用诗者以及选诗者的意志都不可忽略。朱熹解《诗》侧重从文本出发,亦即从诗作者角度来分析诗的主旨,虽不可避免地带有道学的色彩,但毕竟直指文本本身,探究经典的本意。汉儒说《诗》则从用诗者角度分析,虽然有引申,但不可能毫无联系。一个基本的事实是,《郑风》21篇,有14首皆为婚恋诗,不仅是宋代理学家对于男女之事现诸诗歌不满意,早在汉人的观念里,就认为诗歌应该歌咏国家层面的大事,个人私情都是应该压制而被否定的。虽然《诗大序》中提出了“诗言志”的说法,但这都不是私人之情,而是与治理国家、关系民生大计的“志”相互关联,所以才有,“治世之音,安以乐,其政和。乱世之音,怨以怒,其政乖。亡国之音,哀以思,其民困。故正得失,动天地,感鬼神,莫近于诗。先王以是经夫妇,成孝敬,厚人伦,美教化,移风俗”[1]。基于这样的观念,季札才会认为过于注重男女私情的《郑》诗显得“细”,会得出“民弗堪也,是其先亡乎”的结论。这样看来,季札相关诗评倒是汉人论诗的先导与源头。

三、《郑风》音乐的接受与传播

与《左传》引诗赋诗言志不同,季札评论《郑风》“细”的观念,其实代表的是另一种场景与政治文化背景。先秦时期诗、乐、舞三位一体,季札观乐更多是音乐与舞蹈,正如《左传》所描述的:

使工为之歌《周南》《召南》,……为之歌《邶》《鄘》《卫》,……为之歌《王》,……为之歌《郑》,曰:“美哉!其细已甚,民弗堪也。是其先亡乎?”为之歌《齐》,……为之歌《豳》,……为之歌《秦》,……为之歌《魏》,……为之歌《唐》,……为之歌《陈》,……为之歌《小雅》,……为之歌《大雅》,……为之歌《颂》,……见舞《象箾》《南籥》者,……见舞《大武》者,……见舞《韶濩》者,……见舞《大夏》者,……见舞《韶箾》者……[2]

据考古学研究,郑卫之音在声乐方面多用繁声促节,采用新的音阶[3]。冯洁轩测试新郑城出土的六枚春秋时代甬钟的音阶发现,“不管从新音阶或旧音阶的角度来看,它的隧音和鼓音结合起来,已构成完整的七声音阶”[4],也就是说,与周代礼乐的四声音阶不同,郑卫之音的音阶不仅具有“宫-商-角-徵-羽”五音,而且也使用了“变宫”“变徵”等音,因而声调丰富且高昂激越。所谓繁声促节,是指郑卫之音声调、音节变化多端、繁缛急促。据《左传·昭公元年》记载:“中声以降,五降之后,不容弹矣。于是有烦手淫声,慆堙心耳,乃忘平和,君子弗听也。”杜预注:“降,罢退。五降而不息,则杂声并奏,所谓郑卫之声。”[5]郑卫之音超过“中声”被归为“淫声”,也是郑卫之音“繁声促节”的有力佐证。陆贾《新语·道基》记载:“后世淫邪,增之以郑卫之音,民弃本趋末,技巧横出,用意各殊,则加雕文刻镂,傅致胶漆丹青、玄黄琦玮之色,以穷耳目之好,极工匠之巧。”[6]在七音和“繁声促节”的基础上,郑卫之音在音乐技巧方面也精雕细琢,乐风更显繁细。

清人朱元英就鲁襄公十一年“郑人赂晋侯以师悝师触师蠲”发表议论道:

师延为纣作靡靡之乐,武王投延于濮水之上,其声不绝于人间。而郑人得之,变雅乐为新声,遂擅一时,国君莫不好焉,非谓其诗淫也。其所谓淫,殆在清浊、大细、疾徐、起止之节乎?声之感人,接于气而动乎心,古乐淡,故感人心而和平,郑声淫则败其庄敬之气,而生人邪辟之心,故不可以不放也。其时自郑人为之,不惟用于其国而已,又以其乐人赂诸侯,是以四方之国莫不有郑声焉。亳之役,赂晋以师悝、师触、师蠲三人;尉氏、司氏之乱,赂宋以师茷、师慧二人。然则是声者,《雅》《南》之贼,而郑人之所沾沾自喜者也,以之自躭,又以媚人,而人心有不丧,四方之风俗有不敝者乎?[7]

郑国音乐当时颇为流行,但作为消遣享受的艺术似乎与治国理民的功能产生矛盾。所以就有另一则与《郑风》有别但关系很大的评价,就是孔子说的“放郑声……郑声淫”(《论语·卫灵公》)以及“恶郑声之乱雅乐也”(《论语·阳货》)。这里明确谈到是郑国之音,张载认为“放郑声,远佞人,法外意”,“郑声佞人,能使人丧其所守,故放远之”[1]。色彩与声音本来不具备伦理指向,但是统治者为了强调礼制,所以要防患于未然,这反映了儒家维护正统的观念。所谓“郑声”就是指郑国本地的音乐,“淫”最初是“過量”的意思,《诗·关雎序》曰:“不淫其色”,《疏》曰:“淫者过也,过其度量谓之为淫。”[2]而“淫”作为乐评出现的例子,《论语》中也不止“郑声淫”一例,孔子曾说“《关雎》,乐而不淫,哀而不伤”[3],因此,孔子所谓“郑声淫”之义应是指郑国音乐繁细无节制。魏晋时期的嵇康就指出:“若夫郑声,是音声之至妙者,妙音感人,犹美色惑志,耽槃荒酒,易以丧业,自非至人,孰能御之?”[4]郑声有别于传统雅乐的缓慢低沉,而表现出繁管急弦的精妙,容易摇荡心情,甚至作出逾越礼制的行为,所以季札说:“其细已甚,民弗堪也。”由此可见,季子谓“其细已甚”,孔子谓“郑声淫”,都是从音乐角度来谈论的。

唐代孔颖达试图从诗和乐两个方面调和季札评论《郑风》的思想来源:

乐歌诗篇,情见于声。“美哉者”,美其政治之音有所善也。郑君政教烦碎,情见于诗,以乐播诗,见于声内,言其细碎已甚矣,下民不能堪也。民不堪命,国不可久,是国其将在先亡乎?居上者宽则得众,为政细密,庶事烦碎,故民不能堪也。[5]

在先秦诗乐舞三位一体的背景之下,诗乐结合紧密,评诗与评乐也难以完全分离。日本学者竹添光鸿认为:“上下文称‘美哉者甚多,皆称其乐之声音。”[6]杨伯峻在《春秋左传注》中也主张说“美哉”为论乐,但认为“其细已甚”才是诗词之论。程俊英认为“《论语》说‘郑声淫,不仅指声调方面,其内容大多也是恋爱诗歌,这就是郑风的特点”[7]。孔子“郑声淫”与季札评《郑风》诗一致。季札所观的“乐”是诗乐舞三位一体的“乐”,从他的评论逻辑来看,基本上是总分结构,评《郑风》也是如此:先总评“美哉”,然后细评,因此“美哉”与“细”字不仅评乐,也是评诗。从乐评角度看,“细”指音乐的繁杂、细致;从诗评角度看,“细”指诗辞内容多言男女情爱之事,感情表达繁绮且真挚细腻。国君因喜爱郑声而耽误国政,使得清醒的大臣心存戒惧。季札恰恰是从这一思路出发,感叹“其细已甚,民弗堪也,是其先亡乎!”《左传》引《郑风》并不具有批评性质,而季札恰恰是第一个从政治功能看待《郑风》的人,他认为这类诗歌对国家有害,老百姓不能承受其影响,最终可能会导致国破家亡。当然这里“先亡乎”并非是真的灭亡,而是极为担忧的表述形式。季札这一观念不仅影响了孔子对郑声的看法,也直接引发了汉、宋学者对《郑风》的看法,开启了伦理解诗的先河。

四、《郑风》之“细”的审美突破

从文学的角度来看,《郑风》之“细”反映出郑人的审美观念和价值取向。现存《郑风》中确实多有描写极细腻的作品,保留了“其细已甚”的特点。从题材上看,《郑风》存有三分之二的婚姻爱情诗;从内容上看,《郑风》包含了男女婚恋生活的各个层面,总体上多言私情,呈现出浪漫细腻的特点。如《溱洧》描绘了男女在上巳节同游的故事,女子大胆邀请男子同游,男子已经游玩一番,但还是与之同游,并以芍药相赠。诗篇虽短,但一波三折的情感表达堪称“细已甚”。又如《女曰鸡鸣》情感表达细腻直率,章章递进,展现了婚姻生活的和谐融洽。同时《郑风》句式方面打破四言格式,长短不一,富于变化,如《将仲子》“仲可怀也,父母之言亦可畏也”。不仅如此,为了配合演唱,《郑风》诗中频繁使用语气词,如《遵大路》“遵大路兮,掺执子之祛兮”,《狡童》“彼狡童兮,不与我言兮。维子之故,使我不能餐兮”。可见,虽然季札观乐以为政治服务为主,但其评《郑风》也是从艺术层面来进行论述的。因此,季札称其“美哉”,本质上是肯定了其审美价值,“其细已甚”则表明《郑风》言情之作与“诗言志”的主流之作相悖,不符合人们中和的审美观念。从这个角度来看,季札评《郑风》涉及当时人的审美观念,既肯定了其审美价值,又指出了《郑风》之“细”审美取向的超前性。

上博简馆藏战国楚竹书《孔子诗论》第一简记载孔子曰:“诗亡隐志,乐无隐情,文亡隐意。”战国时期所谓“诗亡隐志”,其实与春秋时期“诗言志”的观点相同,但与春秋时期赋诗言志强调创作主体不同,“诗亡隐志”更侧重于从接受主体出发阐释诗歌文本,从这个层面来看,《孔子诗论》倒是与季札评乐一脉相承。《孔子诗论》第二十二简:“‘洵有情,而亡望,吾善之。《于差》曰:‘四矢反,以御乱,吾喜之。《鸤鸠》:‘其义一氏,心如结也,吾信之。文王曰:‘王在上,于卲于天,吾美之。”第二十六简曰:“《北·白舟》(《邶风·柏舟》)闷,《浴风》(谷风)悲,《翏莪》(蓼莪)有孝志。《隰有长楚》得而悔之也。”诸如此类,皆是从阅读主体出发解诗。旧题孔鲋撰《孔丛子·记义》也记载了孔子论《诗》的观点:

孔子读《诗》及《小雅》,喟然而叹曰:“吾于《周南》《召南》,见周道之所以盛也;于《柏舟》,见匹夫执志之不可易也;于《淇奥》,见学之可以为君子也;于《考槃》,见遁世之士而不闷也;于《木瓜》,见苞苴之礼行也;于《缁衣》,见好贤之心至也;于《鸡鸣》,见古之君子不忘其敬也;于《伐檀》,见贤者之先事后食也;于《蟋蟀》,见陶唐俭德之大也;于《下泉》,见乱世之思明君也;于《七月》,见豳公之所以造周也;于《东山》,见周公之先公而后私也;……于《采菽》,见古之明王所以敬诸侯也。”

之所以不厌其烦地引述这段文字,是为了说明孔子论《诗》很明显继承了季札观乐的精神,往往都脱离原诗本义,更多站在接受者角度进行阐发,其目的在于维护社会政治。

实际上,早在孔子之前,中和的观念早已成形,《尚书·尧典》记载:“八音克谐,无相夺伦,神人以和。”这种“求和”指的便是思维观念的融洽统一。孔子继承了先贤的“求和”以及“尚中致和”的思维模式,发展出了“执其两端而用中”“过犹不及”的中庸理论,《论语·雍也》曰“:中庸之为德,甚至矣乎。民鲜久矣。”甚至将其视为为人处世的最高准则,作为维护封建礼乐制度的利器,这自然也体现在孔子以中和观念论诗乐舞方面。春秋时孔子以中和论《诗》:“《关雎》乐而不淫,哀而不伤。”(《论语·八佾》)孔安国认为:“乐而不至淫,哀而不至伤,言其和也。”[1]实际上,季札观乐也有这种“中和”的审美观念。季札先肯定《郑风》“美哉”,又指出“其细已甚”,将“民弗堪也,是其先亡乎”这种伦理道德评价嫁接于审美观念中,感性与理性的相互碰撞呈现出中和的审美取向,从诗与乐的角度分析《郑风》之“细”皆可看出其中蕴含的审美观念和价值取向。虽然我们习惯性认为,古人在诗乐实践基础上总结出的情理统一的中和审美范式,是传统时代占据主导地位的理论形态[2],但实际情况却是,春秋时期哲人对新生《郑风》以及美的艺术品保持着一种恐惧心理。沈知白在《中国音乐史纲要》中认为:“与封建领主所制定的雅乐相对立的就是流行于民间的俗乐,其中最典型的被孔子和儒家称之为‘郑卫之音。”[3]回溯季札评乐的逻辑内核,季札对于各国诗乐的评价并不是针对诗乐本身述评,而是赋予诗乐之上的政治功能,从伦理道德说教角度阐发。反观《郑风》之诗乐“其细已甚,民弗堪也。是其先亡乎”的评语,我们可以明白,季札不仅肯定诗乐之上的政治功能,而且对于《郑风》诗乐本身的艺术性也不吝赞美。我们从中也可窥见当世哲人偏爱诗乐的政治与社会功用,而非沉湎于繁妙的审美艺术。《郑风》诗乐政治功用不足,审美价值有余,有违中和的审美观念,因而招致季札的亡国之虑。

清代学者对春秋战国时期郑国音乐在诸侯国间的流行情况进行总结道:“郑音滥淫,志自《春秋》,列国时皆好之。鄭以女乐赂晋而悼公之志怠;魏绛是以有居安思危之规。郑又以淫乐蒙瞽赂宋,而师慧谓宋无人焉。赵烈侯好郑音,赐歌者男番,吾君进言止之。”[1]《鲁襄公十一年》记载箫鱼之会时,郑人赂晋侯以师悝、师触以及钟磐女乐。魏绛辞晋悼公赏且以“居安思危”规谏,就是说乐、义、礼、信、仁五德皆备,乃为乐,非但金石。《鲁襄公十五年》“(郑人)纳赂于宋,以马四十乘,与师茷、师慧。”师慧谓“宋无人”,说的是宋国“不为子产杀三盗,得赂而归之,是重淫乐而轻国相”[2]。一直到公元前402年的战国时期,赵烈侯好郑音,欲赐歌者田,徐越侍以仁义,乃止。可见当时郑国之乐流行,以至于郑国的乐师都成了炙手可热的行贿工具,使当时统治阶级的审美取向也发生了变化。春秋时期郑国音乐为当时国君所喜好,但清醒的大臣都心存戒惧。季札也是这样的心态,对美的音乐心怀恐惧。后来孔子“恶郑声之乱雅乐”的表述,一方面表明郑乐流行,充斥整个社会;另一方面也表明人们的审美观念与审美取向已经与哲人们倡导的雅乐大相径庭。孔子出于维护传统的考虑,担心郑乐破坏社会风气,使人们不思进取,从而导致国家灭亡,自此以后郑声被视为亡国之音的论断影响甚广。孔子所言未免有夸大的成分,可是从礼乐角度看,否认郑乐是恢复雅乐的关键之举,“正乐”之后“正礼”就能事半功倍,周王室的兴衰与此息息相关,因此孔子会提倡“放郑声”。

如果说季札评《郑风》“其细已甚”是政治论诗源头的话,那么孔子则将其发扬到极致。仔细分析后我们会发现,季札评郑乐和孔子略有不同。季札对郑乐的总体评价与《周南》《召南》别无二致,皆是“美哉”,他肯定了不同地区音乐的相同功能——审美功能,这是对《郑风》本质上作为一种音乐的肯定,并无偏见;至于“其细已甚,民弗堪也。是其先亡乎”则是表明郑乐的特点以及它缺乏的政治功能。先秦时期,诗乐依附于政治存在,主要是作为一种政治手段活跃于历史舞台上,季札就是在这种背景下评《郑风》的,因而评语有所侧重,似乎更多的是客观考虑。而孔子的评价则更多体现了强烈的主观好恶。孔子对音乐非常了解并且懂得欣赏,“子在齐闻《韶》,三月不知肉味”(《论语·述而》)。“三百五篇孔子皆弦歌之,以求合《韶》《武》《雅》《颂》之音。礼乐自此可得而述,以备王道,成六艺。”[3]孔子“放郑声”的思考逻辑是:“郑声佞人最为治之害,亦人之所难。”[4]郑声作为反映人们现实生活情感的一种艺术形式与文化活动,本身并不具备危害社会的属性,但它毕竟是人们思想情感的一种载体,更具有感性色彩,这就不可避免其以自身内在的艺术魅力通过娱人来实现人与人之间的情感交流,以至于影响社会道德与风气,所以才需要考虑法外的情况。孔子对新生艺术郑声的态度恰恰是矫枉过正的方式。

《郑风》之“细”同样也反映出古人审美观念由音乐扩展到文本的嬗变历程。孔子提出“郑声淫”,甚至“放郑声”,但并没有否定《郑风》文本,故而我们传世文本《郑风》得以流传,没有被“删除”。但随汉代学者从政治讽喻角度论诗,开启了后人对文本的质疑。朱熹甚至认为郑乐与《郑风》诗歌性质相同,《郑风》诗歌也为淫诗,尤其是其中以女性视角创作的诗作,多被认为是淫奔之诗。朱熹《诗集传》云:“郑卫之乐,皆为淫声。然以《诗》考之,《卫》诗三十有九,而淫奔之诗才四之一;《郑》诗二十有一,而淫奔之诗已不翅七之五。卫犹为男悦女之辞,而郑皆为女惑男之语。卫人犹多刺讥惩创之意,而郑人几于荡然无复羞愧悔悟之萌。是则郑声之淫有甚于卫矣!故夫子论为邦,独以郑声为戒,而不及卫,盖举重而言,固自有次第也。”[1]由此可见,在理学思想的笼罩之下,朱熹评《郑风》已与季札评《郑风》大相径庭。虽然朱熹的观点有待商榷,但是他认识到了郑乐与《郑》诗相互依存的关系。《郑》诗从文学角度展现了礼制完善之初期,郑国男女交往的清纯本色,也表现出对人生命本体的尊崇和对人的个体价值的强烈追求,这也是周人审美观念由生理向心理的转变。朱熹所谓“淫诗说”,抛开“淫”字不谈,其实贡献很大。在中国文学史中,他意识到《诗经》中男女交往詩的价值,与“诗言志”不同,《郑风》“言情”之作在当时是超前的,因而不被正统的中和审美观念所认可。

五、结语

《左传·襄公二十九年》记载的“季札观周乐”事,表明周朝时期礼乐在当时人心中的地位,所观之乐应该是诗、乐、舞三位一体之乐。从季札的家世、教育以及他对礼乐的追求来分析,观乐之事不必为虚。他对《风》《雅》《颂》的评论表现出时人对于周朝礼乐文化的直观感受,其中对《郑风》的评价恰恰可以看出新生艺术冲击下有思想的哲人的思考与忧虑。当时哲人鉴于统治者对美好艺术的偏好,由此产生音乐导致亡国的担忧,他们不是对接受者提出制度性管理,而是对艺术客体进行批评。季札继承春秋时开明贵族的观念,心存危机意识,认为《郑风》“其细已甚,民弗堪也”,这是一种客观分析。至于说“是其先亡乎”只不过是一种戒惧的思维,并不是实指,因此也不必据此质疑《左传》所载此事的真实性。我们倒是可以据此考察春秋时期哲人的艺术审美心态:一方面欣赏,一方面恐惧。季札之后,孔子对郑声的态度其实是矫枉过正的,他对传统的音乐执着、迷恋而对新生的音乐进行攻击、放逐,恰恰反映了他的保守性。其态度与其说是中庸[2],不如说是对美的恐惧,其方式也是偏激的。汉儒在此基础上,以美刺方式说《诗》,多将《郑风》与贬义联系在一起。到了朱熹这里,因为《诗经》表演性已经为其他音乐所取代,所以他纯粹从《诗经》文本出发,多将《郑风》归于“淫”诗,将《郑风》的音乐属性拓展到文本,加上道学家的偏执,从而提出“淫诗说”。虽然表面上他似乎误解了“淫”,实际上他的思路与孔子是一样的,也是担心私欲会影响到人伦与社会稳定。

我们回到历史语境,可以看到,《左传》在赋诗言志时引用《郑风》并没有贬斥性感情色彩,后来的负面情感其实都是对新生艺术的恐惧以及不知如何正确处理而采取的粗暴否定。在这一历史梳理过程中,我们可以看到,季札观乐论诗恰好是一个关键节点,关于《郑风》的负面评价从此开始。《郑风》诗与乐的“细”蕴含着极为深广的审美观念,对传统的西周《雅》《颂》价值形成了极大冲击,可惜后世将其压制下去,没有将其审美性的一面很好地传承和发展。

〔责任编辑:清果〕

本文为国家社会科学基金后期资助项目“《春秋左氏传旧注疏证》整理”(19FTQB007)的阶段性成果。

[1]杜预注、孔颖达疏:《春秋左传正义》卷三十九,《十三经注疏》(标点本),北京大学出版社1999年版,第1098页。

[2]徐建委根据《左传》文本流动性特点以及叙述方式“预断祸福无不征验,盖不免从后傅合之”的性质,结合郑国亡于公元前375年的史实,认为季札观乐的记载不会早于此年,不能当作襄公二十九年的材料来使用。徐建委:《季札观乐诸问题辩证——兼论早期儒家对先秦知识的塑造》,《文学评论》2018年第5期。

[3]欧筱琦:《先秦音乐批评概论》,《徐州师范学院学报(哲学社会科学版)》1995年第3期。

[4]朱谦之:《中国音乐文学史》,上海人民出版社2006年版,第34页。

[1]李峰认为至今没有证据表明早期西周与吴国有政治上的联系,传统史书中有关吴与周的血缘关系的叙述其实是公元前5世纪早期吴国为统治周地而施行的手段。李峰:《早期中国社会与文化史》,生活·读书·新知三联书店2022年版,第124页。

[2][3]周生春:《吴越春秋辑校汇考》,上海古籍出版社1997年版,第16页,第18页。

[1]毛亨传、郑玄笺、孔颖达疏:《毛诗正义》,《十三经注疏》(标点本),北京大学出版社1999年版,第8页。

[2][6]朱熹:《四书章句集注》,中华书局1983年版,第324页,第119页。

[3]司马迁在《史记·吴太伯世家》中叙述季札评论《郑》诗时,不知是有意无意,删除了“美哉”二字。此处还以《左传》所记为准。

[4]蔡沉撰、王丰先点校:《书集传》,中华书局2018年版,第174页。

[5]杜预注、孔颖达疏:《春秋左传正义》卷二十九,《十三经注疏》(标点本),第831页。

[7]司马迁:《史记》卷三十一《吴太伯世家第一》,中华书局2014年版,第1755页。

[8]班固:《汉书》卷二十八《地理志第八下》,中华书局1962年版,第1652页。

[9]杜预注、孔颖达疏:《春秋左传正义》卷三十九,《十三经注疏》(标点本),第1098页。

[10][11]吴静安:《春秋左氏传旧注疏证续》,东北师范大学出版社2004年版,第619页,第619页。

[12]杨伯峻:《春秋左传注》,中华书局2018年版,第1006页。

[13]李韶华:《从郑国祭祀遗址出土乐器组合看〈郑风〉“其细已甚”问题》,《古代文明》2019年第3期。

[14]张世亮、钟肇鹏、周桂钿译注:《春秋繁露》,中华书局2012年版,第97页。

[1]毛亨传、郑玄笺、孔颖达疏:《毛诗正义》,《十三经注疏》(标点本),第8—10页。

[2]杜预注、孔颖达疏:《春秋左传正义》卷三十九,《十三经注疏》(标点本),第1095—1107页。

[3]周群:《季札論〈郑〉〈卫〉平议》,《河南社会科学》2020年第7期。

[4]冯洁轩:《论郑卫之音》,《音乐研究》1984年第1期。

[5]杜预注、孔颖达疏:《春秋左传正义》卷四十一,《十三经注疏》(标点本),下册,第1165页。

[6]王利器:《新语校注》,中华书局1986年版,第21页。

[7]朱元英:《左传博议拾遗》,清光绪刻本,第115页。

[1][3]朱熹:《四书章句集注》,第164页,第66页。

[2]毛亨传、郑玄笺、孔颖达疏:《毛诗正义》,《十三经注疏》(标点本),第21页。

[4]吉联抗译注:《嵇康·声无哀乐论》,人民音乐出版社1964年版,第50页。

[5]杜预注、孔颖达疏:《春秋左传正义》卷三十九,《十三经注疏》(标点本),第1098页。

[6]竹添光鸿:《左氏会笺》,巴蜀书社2008年版,第1534页。

[7]程俊英:《诗经注析》,中华书局1999年版,第219页。

[1]何晏集解、皇侃义疏:《论语集解义疏》卷二,商务印书馆1937年版,第38页。

[2]夏静:《“中和”思想流变及其文论意蕴》,《文学评论》2007年第3期。

[3]沈知白:《中国音乐史纲要》,上海文艺出版社1982年版,第13—14页。

[1]张沐:《诗经疏略》,清康熙《五经四书疏略》本,第119页。

[2]杜预注、孔颖达疏:《春秋左传正义》卷三十二,《十三经注疏》(标点本),第935页。

[3]司马迁:《史记》卷四十七《孔子世家第十七》,第2345页。

[4]朱熹:《四书章句集注》,第164页。

[1]朱熹:《诗集传》,中华书局1958年版,第56—57页。

[2]《礼记·中庸》:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉。”这句话的重点在于“中节”,只有通过后天不断“克己复礼”的训练,我们的感情才能符合规范而不偏激,其目的在于维护社会秩序。