从博物到机械重读有关“醒狮”观念的一则关键文献

郭伟其

关于19 世纪末20 世纪初中国“醒狮”观念从何而来,历史学家已经在近年取得突破性进展,然而一旦要形成完整的论述,仍会感到因关键文献无法连缀而捉襟见肘。1笔者在另一篇文章中对前人研究做过简单介绍,参见郭伟其,《醒狮与猛虎:重读何香凝的象征图像》,载《艺术工作》2020 年第6 期,第55—73 页,这里不再复述。本文将在此基础上对“醒狮”观念的出现做更加局部的探讨,尤其是对《国闻报》上的《如后患何》一文做更深入具体的剖析。鉴于狮子图像在中国及东亚的悠久传统,以及“醒狮”观念形成过程中与视觉文化的密切关系,在对这个问题的研究中,艺术史的观察视角实在不应该缺席。很多学者在探究“醒狮”观念来源时,都会关注到图像资料,但往往只是简单地将其用作插图,而没有充分利用视觉思维的独特逻辑。今天,如何“以图证史”的问题已得到充分的讨论,这也提示文献解读者需要把艺术史的研究成果进一步运用到历史学中。2哈斯克尔[Frances Haskell]、彼得·伯克[Peter Burke]等学者著作的翻译都推动了国内学者对“以图证史”合理性的反思。参见[英]弗朗西斯·哈斯克尔,《历史及其图像:艺术及对往昔的阐释》,孔令伟译,商务印书馆,2020 年;[英]彼得·伯克,《以图证史》,杨豫译,北京大学出版社,2019 年;曹意强等,《艺术史的视野:图像研究的理论、方法与意义》,中国美术学院出版社,2007 年。除了上述著作之外,关于“以图证史”的单篇论文近年来不断出现在国内学术刊物上。在关于“醒狮”的研究中,在文献资料的空隙间,当历史学家不敢冒险前行时,视觉文化与艺术史所能揭示的信息或许能够重新搭建起解释的桥梁。

历史学家对“醒狮”图像的视觉逻辑并不都缺乏兴趣,石川祯浩在《晚清“睡狮”形象探源》一文的注释37 中提道:“清代诗文提及‘醒狮’的,有傅占衡(清中期人)的《述梦》(《湘帆堂集》)、夏静渠的《野叟曝言》(光绪八年)等。这些中国传统的狮子形象(或出现于舞狮等民间节日庆典的狮子造型),有可能间接对梁启超发明‘睡狮’‘醒狮’产生了影响。”3[日]石川祯浩,《晚清“睡狮”形象探源》,载石川祯浩,《中国近代历史的表与里》,袁广泉译,北京大学出版社,2015 年,第22 页。这条谦逊的注释注意到梁启超使用之前“醒狮”二字已在文献中出现,但更具有创造性的是提出舞狮形象或舞狮活动在梁启超发明“醒狮”观念时的潜在影响。

一

这里将尝试沿着前辈的足迹,继续从更完整的结构上重读严复、梁启超的关键文献,进行更有根据、更具体的分析和反思。

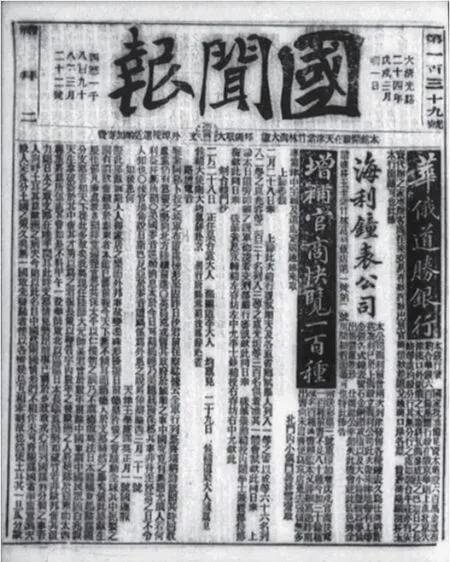

其中最重要的文献是1898 年3 月22 日发表在天津《国闻报》上的一篇译文,署名王学廉翻译的《如后患何》(图1),原文标注当年“正月一号”发表于英国《国运报》。1898 年农历正月初一为1 月22 日,因首句提到圣诞节,也有可能是1898 年1 月1 日登报,但目前能找到的英文资料都不能与之完全匹配。4下文用于比较的两则英文文献分别出自1898 年1 月13 日巴基斯坦拉合尔[Lahore]地方报纸The Civil and Military Gazette 上的一篇评论“What is Behind?”,以及出自1897 年12 月20 日《卫报》[The Guardian]的一则评论“The Balance of Power in China”。谢谢广州美术学院研究生胡力涵帮忙搜集这两篇文献。需要注意的是,发表这篇译文的时候《国闻报》各方面都面临着困境,由于难以找到合适的译者,严复本人往往对翻译做大量修改,因此译文中严复文笔的个人色彩难以避免;另外,由于经营困难,此时《国闻报》实际上已经转让给日本人西村博,这难免对其立论有所影响。5学者根据中日两国档案仔细分析《国闻报》后认为:“《国闻报》的第三阶段是从光绪二十五年三月二十日《卖约》正式签订之后,一直到光绪二十六年五月下旬报馆停刊为止。在此阶段,日本人成了《国闻报》的主人,尽管王修植等人还时时以该报为阵地,发布一些同情维新党与顽固派作对的文字,但是,其性质已经与以前大不相同。因为它已经变成了日本所有并掌握其经营权的报纸。”孔祥吉、[日]村田雄二郎,《从中日两国档案看〈国闻报〉之内幕(下):兼论严复、夏曾佑、王修植在天津的新闻实践》,载《学术研究》2008 年第9 期,第90 页。可以说此时的《国闻报》一方面延续了此前对维新变法派的同情,另一方面已经遭受重大打击,在言论上受到多方制约。学者们已经注意到这则严复按语的报道,并且有过剪裁引用,由于此译文对讨论醒狮问题至关重要,这里不揣烦琐,希望展现全文叙述的结构性特征,按照文意做出分段、编号,并于关键词句着重标注,以期从更完整的上下文中审察这一说法:

图1 《国闻报》1898 年3 月22 号。《如后患何》译文所在版面

1. 际此耶稣诞期,人人得家居之乐,而外邦事故变迁殊形扰攘。日前德皇矜张之言,骇动全球。其中扼要之词,有谓欲奋铁拳于泰东者,本馆已详前报,今天下无不倾耳而听德人于支那赫然之举矣。值此耶稣生辰佳节,凡奉真教者闻拜堂钟声,宜思共保太平,以仁接物之训。乃不谓德俄英法日本诸权竟起,阴谋图分支那。吾知天下从此多故矣。

2. 我英现任陆师大元帅某君,曾于数年前论中国事,谓中国民众四百兆,假天生拿破仑于其中,奋其才勇以为之君,振长策以鞭笞宇内,数年之后,欧洲之人将绝迹于亚东,而太西种族将为所逼处。其言如是。

3. 不料甲午一役,华师败北。以区区日本,长驱直捣,势如破竹,若非欧邦奋其沮力,则日本之取支那,在唾手间耳。此时支那情见势屈,能事已穷,于是致启戎心,而列国谋有分裂之事。吾人向呼土耳其为欧洲之病夫,今则以此名目中国。然两国情形迥不相侔,未可齐观。谋国者幸留意焉。夫欧人定瓜分土国之策久矣,无一国敢先发难者,徒以各怀疑忌,互相牵制故也。然使土耳其一旦瓜分,欧洲地图不过改辟界线,易色装潢而已,于他事无与也。何则?彼土耳其无数百万待教之民足以更新为治也,无千万里未辟之地足以广开利源也。其地无论分奥分俄分于何国,其民虽稍能振作,然较之于未分之前,相去不能以寸。至于中国则不然。有数百兆勤敏之众,千万里未垦之壤,若治以西国文明之道,以开其天然自有之利,则将来之事,恐非吾曹所乐闻也。

4. 欧人视华民为木偶,以为观之足以娱目,用之实无所能。然亦谬矣!夫中国之病,政病也,非民病也。其未能进于文明之化而大有为者,咎在执政者耳。彼只知守旧不变,于一切欧西新法多方阻挠,驯致此日艰危之境。今者受侮欧人,亦应醒悟矣。然则中国固乐酣睡而欧人必搅之使觉也。中国既寤之后,则将为佛兰金仙之怪物。斯怪者,任其卧则安寝无为,警之觉则大奋爪牙,起为人害。中国数百兆之民,勤俭性成,以之任事,无所不宜。倘举国人民,均受西学之益,精制造善耕种,以最廉之人工,得机器之妙用,开河道修铁轨,以通内外,然后假火车轮舟之利,输其货以实欧美之都,价廉而货美,以与欧产争衡,势必华货畅销,欧产拥滞。夫如是,则欧洲之工商将无措其手足,而其祸有非智者所能预料矣。今者欧人之言曰均商权,曰通圜法,争八点钟之工时要八先令之工价。至于是日,其所以自活几何?嗟嗟!中国之病,非土耳其比也。谓其政病则可矣,谓其明智、俭约、安良之民病则大不可也。诸国欲裂其地以自肥,何亦不思之甚哉!

5. 夫以诸权侮中国,犹以僬侥侮龙伯也。不自量力,乘其酣睡而扰之,其取祸宜矣。过斯以往,恐我之子孙未及成人,欧洲各国商务已衰耗,黎庶已困穷,而乃痛詈德皇之为祸首晚矣。呜呼!佛兰金仙之怪物,一机械之巧耳,知之则不足畏。若夫中国物博人众,用西国之法以困西国之民,其将为欧洲之害,迥非金仙怪物之可比者,是则大可畏也。

6. 严复曰:谢安石有言,有识者不异人意。观于前论,岂不然哉?佛兰金仙怪物者,傀儡也,见于英闺秀谐理之小说,傅胶䩩革,挺筋骨以为人,机关掁触,则跳跃杀人,莫之敢当,惟纵其酣卧乃无事。论者以此方中国,盖亦谓吾内力甚大。欧之人所以能称雄宇内者,特以吾之尚睡未醒故耳。其所称中国得天之厚,皆实录无虚词。得有为者席之以兴,诚哉其可畏也。所谓“现任大元帅”者,盖乌理西子爵,其平居论中国之大可用同此。彼盖得于戈登也。昨又见他报载俄国闺秀名鄂尔喀讷维考福者,论其国借旅口事旨亦同此。且谓德人犯天下不韪以规胶澳,恐他日者租限未满,以得去为幸也。之数公者,皆当世达人,或居中国日久,详审后发,必当灼有所见,而后云然也。西洋谶纬之家谓一千八百九十八为应谶之年,天下古今大变局将见于此。中国如烧饼歌黄檗山人诗皆隐约有预言者与相应然。神道倘恍,纬谶支离,固格物君子所不宜道者,第以人事物理求之则固数过时可。治化之事,往者由亚而欧,由欧而墨;今者由墨而复西行入亚。此所谓凡动必复者也。二百年来之天运人事,皆为其通而不为其塞。汽机电气既用,地球固弹丸耳。夫非澳二洲之内地隔绝深忧,所谓天圉奥区,绝无通理,乃今者皆施缰索为移实之用,而谓五洲上腴如中国者,可深闭固距以守其四千年之旧俗,虽至愚者知其不然矣。故百余岁来,吾之外事皆抑之愈跃,塞之愈洞,惟不知大易随时之义,致如此耳。然而忧戚患难,皆所以玉汝于成。前论云云必然之数,特吾党善为之,则其然也早;不善为之,则其然也迟。顺天者昌,逆天者亡,要不出此二言已耳。诸公以为如何?6王学廉译,《如后患何》,载《国闻报》1898 年3 月22 号。

出于某种原因,石川祯浩在文章中重新编辑了这段文献中的一部分,并认为严复准确地把握了英国小说《弗兰肯斯坦》[Frankenstein]的内容。7石川祯浩,《晚清“睡狮”形象探源》,《中国近代历史的表与里》,袁广泉译,北京大学出版社2015 年,第8 页。然而读者若仔细分析这篇译文,就会发现其与原小说存在难以常规推论的差异——“斯怪者任其卧则安寝无为,警之觉则大奋爪牙起为人害”尚可理解为与常识相关的表述,但“佛兰金仙之怪物,一机械之巧耳”的表述则很难让人相信是对原文的忠实翻译。大惑不解的研究者试图找到所谓发表在“英国《国运报》”上的英文原文来解开这个百年之谜,可惜目前尚未有定论。目前能检索到的相关文献主要有1898 年1 月13 日巴基斯坦拉合尔(Lahore)地方报纸The Civil and Military Gazette上的一篇评论“What is Behind?”,其中提到了弗兰肯斯坦的比喻:

What should we do with a Chinese Empire as large as our Indian Empire? Indeed, is there not danger that, however much or however little of Chinese territory falls to England, the partition of China, the subjection of its hordes to civilized government, and their training to compete in the world’s markets, will revolutionize commerce and create a very monster of Frankenstein among the nations? To divide China would be an easy matter: but who can predict the effect on the world of the civilization of its hundreds of millions of thrifty and industrious workers?

今天学界一般将The Civil and Military Gazette译为《国民军事报》,不知是否即王学廉所译的《国运报》,报纸所在地拉合尔在1947 年印巴分治之后属于巴基斯坦,在1898 年前后也很难说是“英国报纸” (图2)。同时,“What is behind”(后面是什么)的意思严格说来当然不是“如后患何”(将来怎么办),但作为结构类似的问句,或许也可能得到刻意的“误译”。从内容上看,The Civil and Military Gazette上的这则评论与《国闻报》上的《如后患何》也是不一样的,但它们都指向了列强瓜分中国的问题以及弗兰肯斯坦的比喻。第一段提到德皇对山东的染指会打破列强在中国的利益均衡,挑起事端,这是当时中外多家报纸的热点新闻;第二段借英国陆军元帅之口提出对中国未来力量的顾忌,第三段关系到列强瓜分土耳其与瓜分中国的比较,同样也都是备受关注的国际时政;从第四段开始则是通过若干大同小异的机械比喻进一步阐明第二段的基本观点。这些论调在当时也出现在其他英文报纸上,比如1897 年12 月20 日《卫报》[The Guardian]上就有一则评论“The Balance of Power in China”(图3),其中提道:

图2 拉合尔《国民军事报》[The Civil and Military Gazette],1898 年1 月13 日(左)

图3 英国《卫报》[The Guardian],1897年12 月20 日(右)

The uncounted millions of China, wisely and humanely governed and trained to compete in the world’s markets, might prove a very monster of Frankenstein among the nations. What, if the request be urged with insistence, will England do?

“各国间的一个弗兰肯斯坦怪物”[a very monster of Frankenstein among the nations],这一措辞与上引《国民军事报》如出一辙,可见相关说法在当时的影响,也很可能意味着《如后患何》一文其实是对当时多篇报道的组装翻译。

仔细比照石川祯浩所征引的《如后患何》,可知引者只是节录了其中一段及部分按语,同样打破了译文原有的结构重新组装,将严复的按语插置引文中间,这样就使行文更加顺畅明了,然而却可能错失了一些更好地理解严复用意的机会:其中最重要的大概是这篇文字的整体结构,以及在这个结构中与“佛兰金仙”相提并论的若干机械概念的并置,包括它们之间的相互位置。

研究者们早已发现这里的“佛兰金仙”就是“弗兰肯斯坦”,也即雪莱夫人玛丽·雪莱创作于19 世纪的同名小说中那位疯狂科学家的名字,在传播中逐渐成了这位“造物主”所创造出来的那个“怪物”的名字。这个怪物被创造出来后,却受到了主人的厌恶与排斥,终于演变成一个著名的复仇者。这部小说的经历同样曲折,出版之后受到批评家苛刻的刁难,甚至在19 世纪50 至70 年代之间遭到停印的命运,因此即便在英国许多读者知道“弗兰肯斯坦”是个怪物、复仇者,却不知道小说的具体内容究竟如何。8张鑫,《出版体制、阅读伦理与〈弗兰肯斯坦〉的经典化之路》,载《外国文学研究》2011 年第4 期,第80 页。也就是说,“弗兰肯斯坦”成了一个可以随意引用或借用的形象,它不仅存在于文字中,也存在于改编的戏剧以及街谈巷议之中。王学廉译《如后患何》的原作者乌理西,也即历史文献中常见的吴士礼[Garnet Joseh Wolseley],是当时英国陆军元帅。生于1833,死于1913年的乌西理,其活跃期正是19 世纪50 至70 年代,可以想象他对这个复仇者的名字耳熟能详,但甚至可能完全没有翻开过原著。不过《如后患何》译文是发表于1898 年,此时《弗兰肯斯坦》小说本身已经广为人知,这位英国元帅仍然称其为“佛兰金仙之怪物,一机械之巧耳”,若非其实在对原著毫无兴趣,则这个有意或无意的“错误”就是王学廉与严复犯下的了。笔者在其他文章中曾经强调过生物与机械知识是19 世纪末20 世纪初中国学者进入现代世界的两大途径,而在这篇具体的译文中,不妨先从严复个人的意趣谈起。

二

玛丽·雪莱在她的小说中这样描述这个造物:“他那黄皮肤勉强覆盖住皮下的肌肉和血管,一头软飘飘的黑发油光发亮,一口牙齿白如珍珠。这乌发皓齿尽管漂亮,可配上他的眼睛、脸色和嘴唇那可真吓人!那两只眼睛湿漉漉的,与它们容身的眼窝颜色几乎一样,黄里泛白;他脸色枯黄,两片嘴唇直僵僵的,黑不溜秋。”9[英]玛丽·雪莱,《弗兰肯斯坦》,刘新民译,上海译文出版社,2007 年,第48 页。这个形象在它的创造者而言,不管是玛丽还是疯狂科学家,都不会带有种族倾向,然而作为一个可以脱离小说而流行的符号,其在颜色上的特征很可能引发了某些借用或发挥。“黄种人”的概念在此时也已经为许多中国学者所了解,这些学者的反应不一而足,但他们恐怕很难接受以“弗兰肯斯坦”指而代之。作为对这个问题的剖析,奇迈可[Michael Keevak]通过《成为黄种人》一书,为我们揭示了“黄种人”观念的历史演变过程,以及它是如何与种族、社会认同等议题联系到一起的。他指出,“东亚人是黄种人的概念,无法追溯到19 世纪之前,这一概念并不是从西方人的亲历亲闻或者关于东亚文明的作品当中得出的,不是来自我们惯常所认为的旅行或传教作品,而恰恰来自西方的科学话语,尤其是分类学知识。”10参见袁剑,《“满大人”、黄种人与中西认知困境》,载《读书》2020 年第9 期,第51 页。在上引《如后患何》的第三段中读者可以在“佛兰金仙”出现之前就读到“吾人向呼土耳其为欧洲之病夫,今则以此名目中国”这样的表述,这一将身体病态与民族主义联系起来的做法自19 世纪以来就甚嚣尘上。11关于“病夫”观念的传译可进一步参见[澳]韩瑞[Ari Larissa Heinrich],《图像的来世:关于“病夫”刻板印象的中西传译》,栾志超译,生活·读书·新知三联书店,2020 年,第6—7 页。作者在前言中介绍道:“本书探索了这一曲折迂回的历程:追溯了自现代性肇始之时,将中国的身份(identity)与身体的病态联系在一起的医学话语及图像的发生和发展过程。由此,本书也勾勒了各种语境的不同样貌——这些不同的语境在19 世纪及20 世纪早期构建并改变了医学再现的不同意涵。因此,本书考察了在华医学传教士早期的医学话语及图像,正是这些话语和图像将罹患疾病的、恶疾缠身的中国人的形象——‘东亚病夫’带到了西方。同时,通过对不同案例的研究,本书还描绘了这样一个历程,即经由传教士的活动,又经由早期译介至中国的西方医学文本,最后再经由中国民族主义的文学书写本身,这些观念又是如何最终回流至中国的(实际上,同时也传播到了世界各地)。”而从上引与《如后患何》相比较的《卫报》评论上也可以读到:

It is, no doubt, impossible to look forward to maintaining for ever the integrity of the Chinese Empire, any more than that of Turkey, but it would have been prudent to delay as long as might be the controversy about the inheritance of another “Sick Man”.12“The Balance of Power in China.” The Guardian, December 20, 1897.

从生物学角度来看“病夫”及相关的解剖学似乎是与弗兰肯斯坦造物更接近的概念,这两个名词在19 世纪末的英文报纸上也确实存在并置的情况,而这与博物学一样确实也可以成为通往现代社会的一条隧道,只不过它往往呈现的是病态的一面。13韩瑞提道:“自19 世纪中期开始,由西方医学传教士引介到中国的基于解剖术的解剖学,不仅仅其内容,亦包括其形式,都对身体及自我在清朝末期及之后的再观念化造成了深刻的影响。举例来说,我认为,在中国的作家以及受过西式训练的医生看来,中国的叙述传统存在一个大有问题的缺陷,那就是无法解释(肉身的,以及最终‘现代的’身体的肌肉分层及人体各种各样肉的类型……”参见韩瑞,同注11,第182 页。可以想象,包括严复与梁启超在内的知识分子或许可以接受“黄种人”的提法,甚至主动将自身区别于“白种人”,但假如这种黄色是与病夫,或是与令人厌恶的尸骨怪物联系在一起的,想必难以接受。14梁启超乐于接受黄种人与白种人的分类,但他力主历史进化论与民族主义,坚信黄种人不比白种人低等。可参见李彩华、吴占军,《梁启超和章太炎的“亚洲主义”论述:从回应近代日本“亚洲主义”的视角》,载《日本研究》2018 年第4 期,第68—69 页。与后来孙中山明确将“弗兰肯斯坦”视为中国威胁论的措辞不同,在《国闻报》上严复“取其精华去其糟粕”,保留了西方人的“恭维”,但却远离了可能造成不适的比喻,或许这就是译文将生物比喻硬生生转化为机械比喻的重要原因。

细读王学廉译文及严复按语,这篇报道是刊登于圣诞节之后新年来临之际,从英国的新闻评论视角出发,有感于德皇染指中国山东的嚣张言论,呼吁西方世界遵循基督教教义,反思如何防止战乱或冲突爆发。报道提及英国陆军元帅曾经指出中国的巨大潜力,然而也指出甲午海战之后中国一落千丈,面临列强瓜分;继而比较了中国与“欧洲病夫”土耳其的不同,再次提醒西方:基于中国的民众与资源,这个国家今后必将崛起。在这里,译文提到了一个值得注意的说法——“欧人视华民为木偶,以为观之足以娱目,用之实无所能”,“木偶”一词强调了西方将中国视为可玩赏操控于股掌之间的小型机械,因而这篇报道在数句之后才会顺接着以报复者弗兰肯斯坦设喻。连接着“木偶”语意的“佛兰金仙”,从任人玩弄的傀儡变成忍无可忍的复仇者,再涉及下文对于机器、工业的关切,不知不觉就变成了“机械之巧”。在评论即将结束的时候,严复还提到“往者由亚而欧,由欧而墨;今者由墨而复西行入亚”的措辞,以及“汽机电气既用,地球固弹丸耳”的表述,都表明一种全球观念的产生,科学文化固然如是,关于隐喻及概念的选择与翻译也是如此,在严复的翻译中就能见到大量流转于各文明之间的独创词汇,在文中所使用的病夫、木偶、机械、佛兰金仙、龙伯、傀儡之间存在一些微妙的过渡,它们各自从属于不同的系统却又指向同一类事物,在这个舞台上粉墨登场。

由于英文原文的缺如,一时还很难判断译文的主观能动性是到了什么程度,显然译者与编者具备了极其强烈的转换意识,这也体现了严复热衷于在译著中将西方原典替换成中国典故的风格。从“夫以诸权侮中国,犹以僬侥侮龙伯也”(中国读者读到这一句或许也会联想到舞狮或舞龙的场景,下文还将就此展开论述)措辞来看,已能觉察其取用中国传统文献与之对应的译笔:“僬侥”指矮人侏儒,又指卑鄙小人;“龙伯”指巨人,又指龙的后代;僬侥有“僬侥国”,龙伯有“龙伯国”。这两个概念在古代文献和近代诗文中都有意义的延展,如《点石斋画报》1910 年刊有一幅《僬侥遗种》,画面中描绘苏州街头一名身着西洋礼服的侏儒正受到民众的围观,题跋称“古有所谓僬侥国者,其中侏儒之辈不一其人。然未尝身入其国者,固觉得一已足也。苏城元妙观素称繁盛,正月间有江湖卖解者携一小人至,招人观看。问其土产,云从西洋小人国载来。年以五十有一,长不满二尺。头带西帽,服西服,须发苍然,手持烟杆吸旱烟,顾盼自雄……”15《僬侥遗种》,载《点石斋画报》,1910 年。就展现了一个假托来自西洋的矮人形象。在叙说海外传奇故事方面,《列子·汤问》算是早期的经典,而“龙伯”的概念也渊源有自:“龙伯之国有大人,举足不盈数步而暨五山之所,一钓而连六鳌,合负而趣归其国,灼其骨以数焉。于是岱舆、原峤二山流于北极,沉于大海,仙圣之播迁者巨亿计。帝凭怒,侵减龙伯之国使阨,侵小龙伯之民使短。至伏羲、神农时,其国人犹数十丈。从中州以东四十万里得僬侥国,人长一尺五寸。”16严北溟、严捷译注,《列子译注》,上海古籍出版社,2012 年,第89 页。大人国和小人国的概念在欧洲也同样源远流长,斯威夫特的小说《格列佛游记》就曾经被翻译成《僬侥国》,于1903 年的《绣像小说》上发表。尽管1898 年《僬侥国》尚未在中国发表,但此时译者已将西方比作僬侥,将中国比作龙伯,翻译不可谓不巧妙,毕竟中国在与雄狮产生对应关系之前就常常被比作巨龙。反而是雄狮,原本就是多个国家、民族或文化取为象征的一个经典形象,尤其是当时的英国正是以此自喻,而狮子“唤起”巨龙倒是西方常见的一个传统意象。

将严复视为前辈的梁启超,在《保国会演说》(1898 年4 月6 日)中接受了“佛兰金仙”的说法:“嗟乎!昔曾惠敏作《中国先睡后醒论》,英人乌理西(英之子爵,今任全国陆军统帅)谓中国如佛兰金仙之怪物,纵之卧则安寝无为,警之觉则奋牙张爪,盖皆于吾中国有余望也。今之忧瓜分、惧危亡者遍天下,殆几于醒矣;而其论议若彼,其心力若此。故启超窃谓吾中国之亡,不亡于贫,不亡于弱,不亡于外患,不亡于内讧,而实亡于此辈士大夫之议论、之心力也。”20梁启超,《保国会演说(闰三月初一日第二次集说)》,载《知新报》第五十五册,页三。这篇演讲稿在1903 年还刊登在《知新报选编》第六册上。演讲之后这篇稿件还登载于农历四月二十一日的《知新报》上,就在两天之后“百日维新”开始了。在这次演讲中他提到士大夫不作为的窘态,但又认为全国范围的亡国焦虑实际上就是已经醒了的表现,因而他用了两重引述,以怪物之“警觉”来鼓舞听众。

至此,“醒狮”观念已经呼之欲出。关注这一问题的学者都引用过梁启超1899 年发表的《动物谈》,在这则文献中明确提到:“其人曰:‘英语谓之佛兰金仙,昔支那公使曾侯纪泽译其名谓之睡狮,又谓此先睡后醒之巨物。’余尝试拨其机,则动力未发而机忽坼,螫吾手焉。盖其机废置已久,既就锈蚀,而又有他物梗之者。非更易新机,而此佛兰金仙者将长睡不醒矣。”21梁启超,《动物谈》,载《新闻报》1899 年5 月21 日。梁启超继续引用“佛兰金仙”的译法,并且终于将其直接称之为“睡狮”,尤其关键的是他所指的“睡狮”分明是一台机械装置。所谓“其人曰”,是由于梁启超这篇短文采用了转述的叙事手法,分别由四个人讲述四个故事。第一位是将中国比喻成任人分食的巨鲸,第二位将中国比作在闭塞环境下失去视觉的鱼,第三位将中国比作在屠宰机器的运转下愚昧赴死的羊,第四位延续了如上的佛兰金仙比喻。很显然,这篇短文也透露出对博物学与机械知识的兴趣,前两个故事完全借生物学设喻,“物竞天择,适者生存”的进化论观念蕴含其中;而后两个故事则将话题渐次引入机械知识,到了最关键的第四个故事,梁启超一边延续了严复的译法以及将其视为某种机械的做法,一边根据这个新词所能指向的机械装置将其确认为“醒狮”。

这一确认非同小可,进一步将机械问题带回博物学领域,将使得20 世纪初的狮子图像发生极其重要的演变。研究动物史的英国学者胡司德[Roel Sterckx]曾经指出:

典型的中国世界观没有认定动物、人类和鬼神等生灵有清晰的类别界线或本体界线。人与动物的分界没有被人看成固定不变,物种的确定性既不是显而易见,也不值得寻求。在这种世界观看来,动物是有机整体的一部分,整体之中,物种关系的特点在于彼此相关,互相依赖,一脉贯通。这么一来,动物世界便以多种方式成了标准的楷式[models]和征兆[signs],足以指导社会运行。对动物行为怎样解释,对动物世界种种意味深长的模式[signifying patterns]如何回应,都由圣人或帝王来调理协和。圣人解释自然现象时,不是把动物世界看成独立自足的事实来分析,也不觉得动物受内在而自主的生物学法则的制约。相反,他把动物的形貌和行为融汇到人兽相通而笼罩万有的结构中。古代中国把理解动物与治理社会联系起来,把动物世界当成一个标准楷式,认为要确立社会政治权力,实现圣人治国的理想,就要从中取法。22[英]胡司德,《古代中国的动物与灵异》,蓝旭译,江苏人民出版社,2020 年,第6 页。

狮子这个形象正反映了这种知识传统,它是梁启超时代中国最重要的图像之一。

三

在19 世纪末被称为“西学夫子”的严复是一位极其重视译名依据的翻译家,按他自己的话说就是“一名之立,旬月踟蹰”,“今夫名词者,译事之权舆也,而亦为之归宿。言之必有物也,术之必有涂也,非是且靡所托始焉,故曰权舆。识之其必有兆也,指之其必有橥也,否则随以亡焉,故曰归宿”。23参见[日]沈国威,《新语往还:中日近代语言交涉史》,社会科学文献出版社,2020年,第164 页。原文出自《〈普通百科新大词典〉序》,沈国威在该条注释中提道:“笔者对严复这段话的理解是:译词必须能表达、传递外域的概念,是翻译的前提,没有译词也就没有翻译,所以称为‘权舆’;同时,译词(即命名一个新概念)又必须有理据,能‘望文生义’,为此必须抓住事物的特征,这样才能便于记忆,意义明白,一目了然。译词是译文的落脚之处,是归宿,不懂译词就读不懂译文。”对于翻译中所面对的外文名词,他首先是尽可能在汉语古代文献中寻找资源,实在找不到了就需要创造新词,然而创造新词又常常面临这样一个困境:如果直接按照英文意思翻译过来,则会扰乱汉语中固有的文体与句式,显得不伦不类;如果根据古代汉语中的词汇库硬造新词,则往往会扭曲英文原文的意思。关于翻译实践中的这种“两难”境遇,即便在现代汉语词汇库已经极其丰富的今天,也仍然困扰着翻译家们的工作,从这个视角来反观“佛兰金仙”或许会有所启发。石川祯浩曾经犹豫不决地提及:“我们不知道梁启超是否读过曾纪泽的这些诗句;即使读过,由机器人般的怪物弗兰肯斯坦一跃而联想到‘睡狮’没有非凡的想象力也是做不到的。当然,梁启超也有可能从中国传统的狮子形象,尤其是在清末重获中国知识分子喜好的佛教的护法狮子形象得到了启发。但这也仅是有可能,既然各种典籍中都找不出与梁启超的‘睡狮’有关联的例证,我们不能下任何断定性结论。”24同注7,第22 页。他提到佛教因素在醒狮图像形成中发挥作用的可能性,但却强调无法下结论,从而将问题悬置起来。实际上通过对严复及梁启超实践活动做更加具体的考察,将有可能比较乐观地推动对这个问题的研究。

1.3.2 降水量 由图4可知,1981—2017年南丰县降水量呈上升趋势,但降水波动幅度较大,平均降水量为1 802 mm。最大年降水量出现在2012年,达2 722.8 mm;最少年降水量出现在 2003 年,为 1 064.5 mm,2012年和2003年降雨量相差1 658.3 mm。

民国期间丁福保编《佛学大辞典》,其中也收录“金仙”的三个义项,第一个意思“谓佛也”,第二个意思“神仙之别称”,第三个意思“佛家称外道仙人修行坚固者,亦曰金仙”。25丁福保编,《佛学大辞典》,上海书店出版社,2022 年,第1302—1303 页。可见这个词对于晚清学人来说不应陌生。作为构词法的另外一半,“佛兰”仅仅从字面上看就很容易带有指引性质。在晚清人眼中,这像极了一个代表佛国世界的地名——如果做一个大胆的猜测,“兰”的用法或许正是“land”[地]的英译(正如今天仍然将England 译为英格兰),它实际上也极可能正是这几个有关佛教和狮子的概念变化而来。

在翻译中造词的严复,倾向于选择比较生僻的汉字,除了追求“雅驯”之外,这也是担心选用通俗的字词久而久之在日常使用中会偏离原义。他有意选择“”来翻译面包“bread”,并解释道:《广韵》:谓之。《方言》:凡以火干五谷之类,关西陇冀以往谓之,秦晋之间或谓之焣,焣与同。郑注: 人云,鲍者于室焣干之。此与西人之作馒头同事,且其名与西音甚近,今取以名之焉。”26参见沈国威,同注23,第167 页。在这个例子中严复兼顾了音译与意译,创造了一个绝无可能被用于其他地方的词语。作为经典的音译新词,他所创造的“乌托邦”则一直沿用到现在,按他自己的解释,“乌托邦者,犹言无是国也,仅为涉想所存而已”,实可谓信达雅的模范;另外如用“吉贲”翻译长臂猿[gibbon],用“倭兰”翻译猩猩[orang-ontany],用“戈栗拉”翻译大猩猩[gorilla],用“青明子”翻译黑猩猩[chimpanzee],用“芝不拉”翻译斑马[zebra]都展现了和“佛兰金仙”类似的译名。27同注23,第170 页。其中也或多或少体现出其选用的汉字所传达出来的意味:“倭兰”顾名思义能让人想起矮人的形象,“青明子”则似乎仙气飘飘地带有一丝反讽。

关于严复翻译中对佛教概念的偏爱,还存在一些更加直接的有趣案例。如学者所已经揭示,严复本身对于佛学是有所感触的,这既体现在其日常生活中,也体现在文字表述上:

对严复来说,佛教是他信仰生活中的重要部分。1921 年夏天,在他过世前的两三个月,他亲手为王夫人抄写《金刚经》一部。他在一封写给儿子们的信中说道:“老病之夫,固无地可期舒适耳。然尚勉强写得《金刚经》一部,以资汝亡过嫡母冥福。”严复的抄写工作并非单纯的体力活动,而是有着强烈的精神感受。当他读到《金刚经》中下面的几段文字时深有所感,“每至佛言‘应无所住而生其心’,又如言‘法尚应舍,何况非法’,辄叹佛氏象数,超绝恒识”。此外,其次子乳名“文殊”、三子乳名“普贤”、长女字“香严”、次女字“华严”(他的孙女严停云的笔名也因此是“华严”),都是佛教名词。严复在以音译翻译西方名词时,也刻意引用佛典,如他将“Royal Bank”[王家银行]翻译为“赖耶版克”,自注“赖耶,本梵语,译言王家”。赖耶源自“阿赖耶”,为梵语“alayavijnana”[藏识]。其他的音译语如“赖摩”[Lima,秘鲁首都]、“毗勒”[bill,钞票、单据]、“须弥”[Himalayas,喜马拉雅]等都有佛教语汇的意味。同时,有些意译语也有佛教的痕迹,如“free trade”[自由贸易]译为“无遮通商”“fixed capital”[固定资本]译为“常住母财”等等,都显示出佛教思想对严复的影响。28黄克武,《笔醒山河:中国近代启蒙人严复》,广西师范大学出版社,2022 年,第23 页。

学者对于某种思想观念的深刻体会与不懈坚持,往往最直接地体现在子女取名的细节上,“文殊”意译为“妙吉祥”或“妙德”,是佛教中智慧的化身;“普贤”则是“理德”“行德”的象征;“香严”见于《维摩诘经》与《楞严经》等文献,意指香洁庄严;“华严”出自经典名称,一般是表示释迦牟尼在菩提树下所示之无上法门。从这几个名字可以看到严复对于佛学概念乃至意象的全面展示。严复在翻译中常常显示出一种独特的理解,须弥山本是印度教中众神居住的宇宙中心,也被佛教所吸纳,而在严复健笔之下却成了喜马拉雅山的别称。不仅如此,上述全球观念也体现在他选择的译名之上,远在美洲的秘鲁首都利马、资本主义概念自由贸易、固定资本等纷纷成为佛教色彩浓烈的名词。尤其是从“赖耶版克”这样的译名上,可以看出严复对佛经梵文的熟悉程度与兴趣所在。不妨进一步从他的翻译逻辑上尝试推论“佛兰金仙”的创生。

研究梵文翻译的学者常提到有关狮子的译法,例如赵家栋曾云:

梵语“siṁhavyaghrabala”是由“siṁha”“vyaghra”与“bala”构成的合成词。“siṁha”为“狮子”义,“DDB”佛教梵语术语“S”条[Sanskrit Terms Index: s]:“siṃha 僧伽、僧诃、师子、师子王、狮、狮子、狮子王。”其同根词有:“siṃhaka师子”“siṃhala 师子”“siṃhanāda 师子吼”……29赵家栋,《佛教名物术语词研究》,上海教育出版社,2020 年,第93 页。

同一段落中他还罗列了“师子床”“师子座”“师子宝座”“颔如师子”“师子坐”“狮子吼”“身上半如师子王”“师子奋迅”“师子奋迅三昧”“师子游戏三昧”等等汉译佛经中明确指代狮子相关事物的意译术语,它们所对应的梵文共同拥有“siṁha”的前缀。对于善用梵语词汇翻译西方术语的严复来说,“sim-”或者“sin-”的发音或许给了他造词的启发。在与这个发音相似的汉字中,“仙”是一个很好的选择。“仙”字在福州话中一般读“sieng”,出生于福建侯官县、毕业于福建船政学堂的严复必定对这个发音不会陌生。30李如龙等编,《福州方言词典》,福建人民出版社,1996 年,第269 页。在闽南语包括台湾话中这个字一般读“sin”,在粤语中一般也读“sin”,甚至比福州话还要更接近“siṁha”前缀。31许宝华、[日]宫田一郎编,《汉语方言大词典》,中华书局,1999 年,第1290 页。感谢广州美术学院的研究生林钰洁、蔡子昭以及复旦大学博士生郭乐琳等同学帮忙采集闽粤各地发音标本。这不仅可以帮助理解严复的翻译,也有助于解释梁启超为何将其确认为狮子。一个可供比较的例子是“新加坡”这一地名的翻译,从读音及拼法上看其实就是一个将梵语中的狮子译为“sin-”的先例。

作为开眼看世界的前辈徐继嵞早在19 世纪中叶就编纂出版《瀛环志略》,其中引经据典地提到新加坡“本柔佛旧都,后柔佛土番徙于别岛。嘉庆年间,英吉利以此为海道四达之区,垦辟土地,招集商民,薄其赋税,数年来海船辐辏,楼阁连亘,遂为胜地。番人称其地为息辣,闽粤人谓之新州府,亦或作新嘉坡……近年中国盛传新奇坡”。32[清]徐继嵞著,宋大川注,《瀛环志略校注》,文物出版社,2007 年,第151—152 页。谈及新加坡之“Singapura”梵语命名的原始文献《马来纪年》(有的中译本译为《马来传奇》),最早成书于17 世纪早期,虽然当时马来地区已经进入伊斯兰统治时期,但却仍然记载了早期与佛教及梵语的关联。按照该文献记载,新加坡的命名与另一个“狮子国”锡兰取义相通,其前缀“Singa-”正是狮子或狮子座的本意,甚至马来亚[Malaya]也出自梵语的“山”。古代马来亚文学家演绎了这个故事,将新加坡命名权归于苏门答腊岛的室利·特里·布瓦纳[Seri Teri Buana,因版本和译本差别或有出入],他在当时的淡马锡[Temasik]打猎时遇到一头狮子,认为是一个祥瑞,因而建城“僧伽补罗”[Singa Pura],“Singa”即梵语中的“狮子”,“pura”即梵语中的“城”,也有人译作“信诃补罗”。33新加坡的命名故事大致为:“后来陛下又到淡马锡河口的平原玩。他们一行人看见一头动作非常敏捷的动物,红躯干,黑头颅,白胸脯,神态傲岸勇武,个头比公山羊大一点儿。它一看见人就转身消失了。室利·特里·布瓦纳于是问随行的人,没有一个知道这是什么动物。德芒·勒巴·达文禀报说:‘主公,微臣听说从前的狮子就是这般模样,依微臣之见,这就是狮子。’于是乎室利·特里·布瓦纳对因德拉·博卡拉说道:‘先生请去禀告女王,咱们不回去了。如能蒙女王垂爱,赐予人马和大象,我们就在这里建国。’因德拉·博卡拉回到宾坦,拜见万·室利·伯妮,将室利·特里·布瓦纳的话如实禀告。万·室利·伯妮说:‘好的。孩子他要怎样,我们也不会违背他的意愿。’于是送了数不清的人马和大象。于是室利·特里·布瓦纳在淡马锡建国,取名为僧伽补罗(Singa Pura)。”见罗杰、傅聪聪等译:《〈马来纪年〉翻译与研究》,北京大学出版社,2013 年,第20—21 页。译者在同页注释下补充道:“Singapura,一译‘信诃补罗’,其中singa 意为‘狮子’,pura 意为‘城市’,故Singapura 直译为‘狮城’,即今天的新加坡。”笔者手头的另一译本也大致如此,同样有类似注释说明。见[马来亚]敦·斯利·拉南,《马来传奇》,黄元焕译,北岳文艺出版社,1999 年,第30—31 页。这一版本将命名者译为乌达玛王,在他于新加坡加冕时才被宣布为斯利·特利布亚那。关于《马来纪年》的研究,也可参见薛松,《〈马来纪年〉研究综述》,载《东南亚南亚研究》2011 年2 期。其中提到另一个译本的译者“许云樵认为,三王子乘白牛到须弥山一节,三王子暗指印度教三大神(梵天、湿婆和毗湿奴),白牛为湿婆的坐骑。而新加坡(Singapura)和马来亚的命名也与佛教有关: 新加坡意为‘狮城’,来源于古佛国‘狮子国’——锡兰的别称以及佛教用品狮子座; 而马来亚(Malaya)源自梵语,译为‘山’”。(第77 页)“Sin-”有时被记录为“息”,有时被记录为“僧”或“信”,对于华人来说其岛屿密布的环境令人印象深刻,因而有时也称其为“星”,或者如《瀛环志略》般强调其“新”,由此可见对于这个发音的汉译自然存在各取所需的可能性。对于醒狮文化最关键的推动者严复和梁启超来说,当时选择“金仙”来翻译“Frankenstein”,在发音上或许正来自以“Sin”开头的狮子梵语。

或许是因为对自身“狮城”名字的认同,华人尤其是广东鹤山人的舞狮活动早在清末就在新加坡站稳脚跟,研究者提出:“1904 年先贤集资购得总坟于碧山亭坟场,之后,每年的春秋二祭,都舞狮去拜祀,这是第一头醒狮在新加坡出现,群众感到新鲜、 惊奇和仰慕。1920 年习艺人数众多,于是由‘广东狮王’冯庚长的入室弟子李怡生负责发起和组织‘怡怡堂瑞狮团’。之后,每逢喜庆日子,都舞狮助庆。1939 年,鹤山同乡会成立,‘怡怡堂瑞狮团’也即改为‘鹤山醒狮团’。”34李景,《新加坡的“鹤山狮”及其渊源》,载《岭南文史》1999 年12 月,第33 页。从这段文字中可知舞狮在新加坡的接受首先是承担起营造喜庆氛围的“瑞狮”角色,与中国本土象征意义迅猛发展的情况不同,直到1939 年“瑞狮”才正式更名为“醒狮”。

“佛兰金仙”四字,由此显露出一种复杂而生动的多元文化的交融,多重翻译的重叠也造成了对意义的不断解构。“佛”直接指向了转译者在思想意趣上的关怀,这在晚清思想史上扮演着非同一般的角色;“兰”意味着某种立足之地,模模糊糊地表达了转译者的文化寄托;“金”是一个特别符合视觉文化意义的界定,这是一种自然动物与神话动物的共享的典型色彩;“仙”作为一个音译,对于闽粤学者来说不失于一个可用于翻译狮子的字眼,它所带来的文化想象也远远超出一个发音的限定。就好像“青明子”“赖耶版刻”“无遮通商”这样的翻译,“佛兰金仙”并没有留存下来成为民众普遍接受的译名,而是如同严复的很多创造性词语一样在白话文浪潮中迅速消失了;同样,“狮子”在历史上还有很多别称,那些称呼的存在时间或长或短,接受度强弱不一,应用的环境也各不相同,但只有“狮子”成为普通民众日常使用的词汇。关于“佛兰金仙”的这一解释当然存在很多猜测的成分,但假如将其放在整个结构中来看待,种种“偶然”和猜想或许就会越来越接近于事实。

四

王学廉译文中的“佛兰金仙”显然得到严复的认可与沿用,而梁启超的引用实际上属于再次翻译,多次与严复就翻译名词的通俗性进行讨论的梁启超进一步将这个概念确定为“睡狮”。在梁启超的笔下,“佛兰金仙”被微妙地转变成海外某个圣地的祥瑞之物,只不过这一次这个圣地竟然是博物学以及现代工业文明的发源地英国伦敦。目前无法完全确定严复的本意就是将佛兰金仙暗示为狮子,但对严复推崇备至,将其奉为前辈的梁启超如此肯定地将其指实为这一与佛教国度密切相关的动物,或许并不是完全出于个人臆想。35梁启超与严复保持密切的通信往来,常在信件中尊后者为前辈,又常将自己所办的报纸寄给严复求教。以此看来,梁启超不太可能刻意歪曲严复的文字。两人关系可参考李宝红,《严复苛锐评骘梁启超原因分析》,载《华中师范大学学报(人文社会科学版)》,2003年11 月,第50 页。梁启超把这个祥瑞形象进一步具体化为狮子,为了使狮子体现出“先睡后醒”的状态并符合现代精神,他抛弃了神怪小说般的解释,取而代之的是机械文明。更具体而言,他所谓的“睡狮”在一开始也并非指向真狮子,而是可以舞动而尚未启动的机械狮子,而关于生物与机械之间的关系则是当时知识界最引人入胜的话题之一。

不妨做一个延伸,很多研究者都津津乐道于梁启超思想中的佛学因素,这也体现在康有为、谭嗣同等人的兴趣上。作为一个颇受关注的例子,梁启超在《世界末日记》的译后记中自问自答:

问者曰:“吾子初为《小说报》,不务鼓荡国民之功名心、进取心,而顾取此天地间第一悲惨杀风景之文,著诸第一号,何也?”应之曰:“不然。我佛从菩提树下起,为大菩萨说华严,一切声闻凡夫,如聋如哑,谓佛入定。何以故?缘未熟故。吾之译此文,以语菩萨,非以语凡夫语声闻也。”谛听谛听!善男子,善女人,一切皆死,而独有不死者存。一切皆死,而卿等贪著爱恋瞋怒猜忌争夺胡为者?独有不死者存,而卿等畏惧恐怖胡为者?证得此义,请读《小说报》。而不然者,拉杂之,摧烧之。36梁启超,《世界末日记》译后记,《新小说》第一号,1902 年,第117—118 页。

这段颇有故弄玄虚之嫌的自述,也透露出梁启超以狮子作为唤醒对象或唤醒主体的思想脉络。在百日维新失败、同伴慷慨就义,而自身流亡海外的情况下“一切皆死,而独有不死者存”。为什么在一个急需鼓舞民众、奋发向上的时代,他要在《新小说》的第一号就刊载这样一篇这样消极的文字?一切皆死,但犹有不死的精神;一切已死,但不死又何以复生,以何复生。大众或一时不明白他的苦心,但他却要说与志同道合、愿为众生救苦救难而不惜牺牲自己的菩萨,“谛听谛听”固然是当时文献中常见的措辞,但不知道是否偶尔也会让读者想起地藏王菩萨的坐骑,那头貌似狮子的神兽?另一方面,佛陀在世时的说法常被比作狮子吼,其所安坐之地被称为狮子座,在中国的佛教文献中狮子吼长期没有得到强调,但在此时将很快成为一个重要的图像意象。

梁启超曾在《清代学术概论》中概括道“晚清所谓新学家者,殆无一不与佛学有关系”,并进一步提道:

蒋方震曰:“欧洲近世史之曙光,发自两大潮流,其一,希腊思想复活,则‘文艺复兴’也;其二,原始基督教复活,则‘宗教改革’也。我国今后之新机运,亦当从两途开拓:一为情感的方面,则新文学、新美术也;一为理性的方面,则新佛教也。”(《欧洲文艺复兴时代史自序》)。吾深韪其言。中国之有佛教,虽深恶之者终不能遏绝之,其必常为社会思想之重要成分,无可疑也。其益社会耶,害社会耶,则视新佛教徒能否出现而已。37梁启超,《清代学术概论》,《中国历史研究法(外二种)》,河北教育出版社2003 年,第367—368 页。

由此可知佛学不仅是晚清民国的学术时尚,而且确确实实是梁启超所寄予厚望的思想资源。对于仰慕西方文艺复兴的开明知识分子而言,中国文明的复兴同样需要寻找到与欧洲宗教改革类似的精神寄托与理性框架,而佛学就是不管从思想内涵、外在形式还是历史渊源上看来都最合适的那一个。不仅如此,晚清学者如梁启超还看到了“近三百年”中国艺术的“衰落”,认为中国的没有科学正是源于中国之缺乏美术。于是,在倡导建立中国新佛学作为根本的同时,梁启超没有忘记提倡对中国艺术进行研究,在他看来,为建立与推行思想而寻找一套艺术语言或视觉思维,是个行之有效并值得期待的方法。