画家还是设计师陶元庆的身份焦虑

光亚平

陶元庆(1893—1929),字璇卿,浙江绍兴人,是我国现代书籍装帧史上的先驱。陶元庆去世时仅37 岁,他一生设计的封面虽不多,但为许钦文的《故乡》(图1)、鲁迅的《彷徨》(图2)《坟》(图3)等书所作的封面早已成为现代书籍装帧史上的经典之作。

图1 《故乡》封面,北新书局,1926年4 月版,陶元庆作

图2 《彷徨》封面,北新书局,1926 年8月版,陶元庆作

图3 《坟》封面,未名社,1927 年3 月版,陶元庆作

众所周知,民国时期的书籍装帧,一般指的就是封面画,并不涉及书籍的整体设计。画家的作品被复制到书籍的封面上,就是所谓的设计。早期现代书籍印刷工业中的排版 、印刷等技术人员与装帧设计师之间并没有形成一个统一稳固的事业整体,他们之间的工作在大多数情况下缺少必要的协调,1赵健,《范式革命:中国现代书籍设计的发端(1862—1937)》,人民美术出版社,2011 年,第151 页。整个过程大多是“画家画,印工印”。2邱陵,《书籍装帧艺术简史》,黑龙江人民出版社,1984 年,第2 页。“五四”以后,出版业逐渐繁荣,众多画家和文人参与书籍装帧设计,3当时参与封面设计的画家和文人有很多如陶元庆、孙福熙、司徒乔、丰子恺、钱君匋、郑慎斋、林风眠、鲁迅、闻一多、叶灵凤等等。使得书籍装帧的艺术水平有了很大的提高。但是,这段时期的书籍装帧设计还未形成职业化,画家文人虽然参与了封面的设计工作,但也只能算是他们作画作文之绪余。陶元庆即在这样的背景下,在鲁迅的邀请和鼓励下开始了他的设计生涯。

陶元庆是中国早期现代书籍设计师群体中的卓越代表,其在现代书籍装帧史上的地位与贡献,早已成共识。正因为此,他被普遍地描述成一位书籍装帧家形象,这种笼统概念的定义剥离了具体的历史情境,掩盖了许多不能被忽视的历史细节。本文试图从陶元庆与鲁迅、许钦文等人交往细节入手,利用相关的书信、日记、回忆录等史料,4本文所引用的鲁迅书信及日记均出自《鲁迅全集》,人民文学出版社,2005 年。一窥在书籍装帧设计职业化初期,这位“拓荒者”的真实处境和状态。

一 与鲁迅的交往

《苦闷的象征》文艺论文集,日本文艺理论家厨川白村所著。20 世纪20 年代鲁迅与丰子恺均翻译过此书。鲁迅在北京大学教书时还曾拿它当作文艺理论课程的讲义。5参见周国伟编著,《鲁迅著译版本研究编目》,上海文艺出版社,1996 年,第216 页。鲁迅译本为“未名丛刊”之一,1925 年3 月由北京大学新潮社代售,6虽然版权页上标明的初版时间为1924 年12 月,但实际的初版时间应为1925 年3 月。见张杰,《〈苦闷的象征〉鲁迅译本初版时间考》,载《鲁迅杂考》,福建教育出版社,2010 年,第8—13 页。这也再次提醒我们,对初版时间的确定不能完全信任版权页上的白纸黑字。此本的封面即是由陶元庆设计。鲁迅在《苦闷的象征》的引言中说:“陶璇卿君又特地为作一幅图画,使这书被了凄艳的新装。”7《鲁迅全集·古籍序跋集 译文序跋集》,第10 卷,第258 页。常见的鲁迅译本封面多是四色印刷。但是,限于经费,《苦闷的象征》的初版只印了一种红的单色(图4),到再版时,封面才印回了原色。8详见许钦文,《鲁迅先生译〈苦闷的象征〉》,载《在老虎尾巴的鲁迅先生·许钦文忆鲁迅全编》,上海文化出版社,2007 年,第37—39 页。另见1925 年9 月30 日《致许钦文》,载《鲁迅全集·两地书 书信(1904—1926)》,第11 卷,第516 页。现在我们可以看到从第二版起,陶元庆的署名已由最初的右角改在左角。9《苦闷的象征》初版为红色,再版时改为三色套印,第4 版起,改为四色套印。第12 版时仅印黑红色。陶元庆的签名,从再版起即从封面右改至左。参见周国伟编著,《鲁迅著译版本研究编目》,上海文艺出版社,1996 年,第217 页。

图4 《苦闷的象征》封面,北京新潮社,1925 年3 月初版,陶元庆作

1924 年7 月,陶元庆从上海来到北京,与许钦文同住在绍兴会馆。10鲁迅在1912 年至1919 年间也曾居住于此,绍兴会馆旧址尚存,位于北京市宣武区南半截胡同7 号。在许钦文的介绍下,鲁迅让许氏代请陶元庆为《苦闷的象征》设计封面。11详见许钦文,《鲁迅和陶元庆》,载《〈鲁迅日记〉中的我》,浙江人民出版社,1979 年,第80—83 页。《鲁迅日记》1924 年12 月3 日曾记:“晴。午后陶璇卿、许钦文来……”12《鲁迅全集·日记》,第15 卷,第537 页。这是《鲁迅日记》中第一次出现陶元庆的记录,许钦文回忆,这次是《苦闷的象征》书面作成以后,鲁迅看得很满意,就要他代邀陶元庆去“随便谈谈”。13同注11,第83 页。也就是从这时起在鲁迅的日记中就能频繁地看到陶元庆的身影了。

1925 年8 月,陶元庆和许钦文离开北京往台州省立第六中学任教。14即当年的浙江省立第六中学,位于浙江台州临海。临行前,陶元庆拿了两张鲁迅的相片,并让许钦文请示鲁迅:到了台州以后,是先给鲁迅画肖像,还是先画他要的书面。15详见许钦文,《铁门告别》,载《〈鲁迅日记〉中的我》,第59—65 页。在文中,许氏将这次离开北京的时间断为1925 年8 月18或19 日的晚上。

1925 年9 月29 日,在写给许钦文的信中,鲁迅向陶元庆约封面画稿:

钦文兄:……《苏俄的文艺论战》已出版,别封寄上三本。一本赠兄,两本赠璇卿兄,请转交。十九日所寄封面画及信均收到,请转致璇卿兄,给我谢谢他。我的肖像是不急的,自然还是书面要紧……《未名》中之《出了象牙之塔》已付印,大约一月半可成。还有《往星中》亦将付印。这两种,璇卿兄如不嫌其烦,均请给我们作封面。但须知道内容大略,今天来不及了,一两日后当开出寄上……璇卿兄处给我问候问候。16《鲁迅全集·两地书 书信(1904—1926)》,第11卷,第514—515页。

次日,为介绍《往星中》,鲁迅接着寄出一封信:

钦文兄:……《未名丛刊》已别立门户,有两种已付印,一是《出了象牙之塔》,一是《往星中》。这两种都要封面,想托璇卿兄画之。我想第一种即用璇卿兄原拟画给我们之普通用面已可,至于第二种,则似以另有一张为宜,而译者尤所希望也。如病已很复原,请一并转托,至于其书内容大略,别纸开上……17同注16,第516 页。

在《往星中》的内容简介后,又附有一语:

以上不过聊备参考。璇卿兄如作书面,不妨毫不切题,自行挥洒也。

可以说,这两封信名义上是写给许钦文,而实际上是给陶元庆的。当年11 月8 日还有一封给许钦文的信,信中仍然有询问陶元庆关于书面的问题:

钦文兄:……《未名丛刊》面已到,未知是否即给《出了象牙之塔》者否?请一问璇卿兄。又还有二件事情,亦请一问——

1. 书名之字,是否以用与画同一之颜色为宜,抑用黑字?

2.《乌合丛书》封面,未指定写字之地位,请指出。18同注16,第518—519 页。

1925 年的这三封通信,鲁迅在北京,陶元庆和许钦文在台州省立六中任教。

1926 年2 月27 日,鲁迅直接致信陶元庆请他给《莽原》重画一幅封面:

璇卿兄:已收到寄来的信和画,感谢之至。但这一幅我想留作另外的书面之用,因为《莽原》书小价廉,用两色板的面子是力所不及的。我想这一幅,用于讲中国事情的书上最合宜。我很希望,兄有空再画几幅,虽然太有些得陇望蜀。19同注16,第522—523 页。

1926 年夏,台州省立六中换了校长,陶元庆和许钦文没有得到续聘,一放暑假就都从台州回到了北京。《鲁迅日记》7 月26 日:“……午璇卿来。”20同注12,第629 页。许钦文说,这好像是陶元庆第一次独自到西三条去看望鲁迅先生,因为到这时,陶元庆和鲁迅,感情上已很融洽,路途也已熟悉,无须再由他伴行了。21对陶元庆与许钦文的来访,鲁迅在日记中的记录多为:“璇卿,钦文来”或“钦文,璇卿来”这是结伴而来;1926 年7 月12 日:“上午璇卿。钦文来。”这是在时间上有先后;1926 年7 月26 日“午陶璇卿来”这次是陶元庆独自拜访鲁迅。同注11,第91 页。1926 年8 月26 日下午鲁迅离开北京往厦门大学任教,陶元庆等到车站为其送行。22同注12,第634 页。

1926 年10 月29 日,鲁迅从厦门写信给已到上海的陶元庆,请他给淦女士的小说集《卷葹》,李霁野翻译的安特莱夫戏剧《黑假面人》,他自己的杂文集《坟》以及董秋芳翻译的俄国小说和散文集《争自由的波浪》作封面画。在开列这张书单之前,鲁迅说:“很有一些人希望你给他画一个书面,托我转达,我因为不好意思贪得无厌的要求,所以都压下了。但一面想,兄如可画,我自然也很希望。”信末又说:“一开就是这许多,实在连自己也觉得太多了。”23同注16,第593 页。

请注意这两封信中的措辞:“得陇望蜀”“贪得无厌”……再对比1925 年那三封信中的语气,鲁迅于文字间显露出的“客气”程度,让我有些吃惊。而随后写给李霁野和韦素园的信证明了鲁迅并非是出于一般的客套:

霁野兄:……《坟》的封面画,自己想不出,今天写信托陶元庆君去了,《黑假面人》的也一同托了他。近来我对于他有些难于开口,因为他所作的画,有时竟印得不成样子,这回《彷徨》在上海再版,颜色都不对了,这在他看来,就如别人将我们的文章改得不通一样。24《致李霁野》,同注16,第594 页。

漱园兄:……关于《莽原》封面,我想最好是请司徒君再画一个,就近另设法,因为我刚寄陶元庆一信,托他画许多书面,实在难于再开口了。25《致韦素园》,同注16,第604 页。

从1926 年2 月27 日至11 月22 日,这九个月中,鲁迅写给陶元庆的信共有六封,除5 月11 日那封信外,26鲁迅收到陶元庆给自己画的肖像画,致信陶氏告知此事。详见1926 年5 月11 日《致陶元庆》,同注16,第526 页。其余五封都是与书面有关的。

鲁迅在1927 年与陶元庆的通信仅有一封收录在《鲁迅书信集》中:

璇卿兄:

《唐宋传奇集》书面用之赭色样本,今日送来了。今并原样一同寄上。对否?希示复。

鲁迅 十一月廿二日27《致陶元庆》,《鲁迅全集·书信》,第12 卷,第93 页。

在《〈唐宋传奇集〉序例》中,鲁迅写到:“至陶元庆君所作书衣,则已贻我于年余之前者矣。”28《鲁迅全集·古籍序跋集 译文序跋集》,第10 卷,第89 页。联系上文引用的1926 年2 月27 日的那封信可知,《唐宋传奇集》的书面(图5),并非鲁迅1927 年特意托陶元庆画的,而是将1926 年原为《莽原》所作的封面移用的。29同注16,第523 页。

图5 《唐宋传奇集》封面,上海北新书局,1928 年2 月初版,陶元庆作

1927 年,除了这次在信上提到“书面”,另见《鲁迅日记》 1927 年11 月23 日:“得璇卿信并书面画一枚……”30《鲁迅全集·日记》,第十六卷,第48 页。此处的“书面”很可能就是前一天鲁迅在信中所说《唐宋传奇集》之书面。此外,未见再有记录了。

与1925、1926 年鲁迅频繁地托陶元庆作书面相比,1927年鲁迅请陶元庆作书面的次数竟如此之少。这种突变的情况,不禁让人疑惑。

现在让我们来梳理一番:1925 年至1926 年,鲁迅写给陶元庆有关书面的信件共有八封(我姑且把1925 年写给许钦文的三封信也算入其中)。除了1926 年7 月27 日和8 月10 日这两封通信两人同在北京外,余下的,两人都不在同一座城市:1925 年的三封信和1926 年2 月27 日的那封信,鲁迅在北京,陶元庆在浙江台州;1926 年剩下的两封信,鲁迅在厦门,陶元庆在上海。因此我们可以这样说:不论鲁迅与陶元庆在不在同一座城市,一旦鲁迅需要书面,都会写信托陶元庆去画。

当然,上面这种说法只是荦荦大端。通过阅读上文引用的鲁迅在1926 年写给陶元庆、李霁野、韦素园的书信,我们已经了解:到1926 年,再向陶元庆索画,鲁迅便感到难于开口,有些为难了。

这种局面到了1927 年变得更加严重。鲁迅因无人帮作书面而犯愁。1927 年9 月25 日《致李霁野》 :

霁野兄:……书面的事,说起来很难,我托了几个人,都无回信。本地,是无法可想的,似乎只能画一个军人骑在马上往前跑。就是所谓 “革命!革命!”《朝华夕拾》我托过春台,没有画来,他与北新闹开,不知怎的和新月社去联合了。让我再想一想看……31《致李霁野》,《鲁迅全集·书信》,第12 卷,第76 页。

写这封信时,鲁迅即将离开广州往上海,32鲁迅于1927 年9 月27 日离开广州往上海。见《鲁迅全集·日记》,第16 卷,第38页,9 月27 日条。而陶元庆已在上海立达学园教书了。这般为难,鲁迅也没有托陶元庆来画《朝华夕拾》的书面。

1927 年10 月3 日,鲁迅抵达上海,三天后,陶元庆与许钦文一起往共和旅馆看望他。33详见《鲁迅全集·日记》,第16 卷,第40 页,10 月6 日条。虽然同在上海了,但在1927年11 月22 日那封讨论《唐宋传奇集》封面的信中,鲁迅依然没有向陶元庆提及《朝华夕拾》的封面。

1927 年10 月3 日至1928 年夏,341928 年夏,立达学园停办,不久陶氏离开上海往杭州国立艺专任教。详见盛兴军主编,《丰子恺年谱》,青岛出版社,2005 年,第186 页。陶元庆与鲁迅同在上海将近一年时间。这段时间两人交往极为频繁。从1927 年10月6 日至年末,《鲁迅日记》中记陶元庆处就有12 处,其中9 处为陶元庆来访鲁迅,还有1 处是鲁迅约请陶元庆。35详见《鲁迅全集·日记》,第十六卷,第40—53 页。具体位置可参照《鲁迅全集·日记(人物书刊注释)》,第17 卷,第206—207 页,“陶元庆”条。

1927 年12 月18 日,36古梅芳等人多将这次展览会举办的时间定为“1927 年12 月17 日”,( 见古梅芳,《陶元庆的绘画艺术与装帧设计研究》,华南师范大学美术系硕士学位论文,2007 年,第25 页。)但未说明出处。虽然1927 年12 月17 鲁迅的日记载:“午后钦文来,并同三弟及广平往俭德贮[储]蓄会观立达学园绘画展览会。”但《鲁迅全集》中此句的注释却云:“……‘立达学园美术院西画系第二届绘画展览会’。12月18 日起在福生路(今罗浮路)俭德储蓄会正式展出。”(同注33,第54 页)由此可推测,在画展正式展出前,陶元庆邀请鲁迅提前参观画展。展览举办时间应是“1927年12月18日”。《新派绘画展览会》(又名《立达学园美术院西画系第二届绘画展览会》)在上海俭德储蓄会举行。陶元庆有30 幅作品参展,其中十五幅绘画作品,十五幅书面图案。37详见古梅芳,《陶元庆的绘画艺术与装帧设计研究》,第25 页。此外,鲁迅特意挑选自己收藏的画像石拓本,让陶元庆拿去同展。38同注33,第51 页,12 月15 日条。同上次北京画展一样,39鲁迅为此次展览撰写序言《〈陶元庆氏西洋绘画展览会目录〉序》,详见《鲁迅全集·集外集 集外集拾遗》,第7 卷,第272 页。鲁迅又特地为展览会写了序文《当陶元庆君的绘画展览时——我所要说的几句话》。40此文最初发表于1927 年12 月19 日上海《时事新报》副刊《青光》,后收入《而已集》。详见《鲁迅全集·华盖集 华盖集续编 而已集》,第3 卷,第573—575 页。展览的前一天,鲁迅就与周建人、许广平、许钦文一起提前参观了画展,晚上还邀请陶元庆在东亚食堂共治晚餐。41同注33,第52 页,12 月17 日条。

鲁迅到上海后,寓住东横滨景云里。“元庆从江湾到上海街上去购买什物,到鲁迅先生那里一转是方便的。可是后来,不仅顺道问候,或者面交点书画,而且还介绍别人去了。《鲁迅日记》十一月二十七日:‘黄涵秋、丰子恺、陶璇卿来。’……”42黄涵秋、丰子恺都是陶元庆在上海立达学园的同事,同注11,第91—92 页。陶元庆介绍“别人”给鲁迅,不独日记中的黄、丰,他的另一位同事章克标也是其中一位。43章克标(1900—2007)浙江海宁人,作家。著有《风凉话》《文坛登龙术》《一个人结婚》等。章氏曾是陶元庆在台州省立六中的同事,后来又一同供职于上海立达学园。章克标后来详细记述了那次拜访:

不久,由陶元庆兄的怂恿,并由他陪同去拜访了鲁迅先生……在元庆口中,鲁迅同他是很亲热而接近的自家人,去看望一次同走邻舍串门子一样平常。

……

他领我到了景云里,很熟门熟路地不打招呼就推门进去,他当然不是第一次来。我跟着他走进去,也不见有人来理睬。那时,屋子里好像有不少人在,鲁迅被包围在中间,周围好像全是些年轻小伙子。陶元庆走过去同鲁迅说了话,并把我向他介绍了,我站在一旁向他点头致意,他也没有说什么,我也没有一句初次见面的应酬话,比方“久仰大名,如雷贯耳,今日一见原来如此”之类,大概因为他跟元庆很熟,就“熟不拘礼”就一味忙着自己正在进行的事情,继续同小伙子们热烈交谈,没有顾到别的。元庆就退了出来,伴着我在房间里东看看,西望望,之后就失望无聊地不告而别,径直回了出来。元庆对于这次拜访毫无收获,而且为我们受到的冷淡,非常气愤,十分不快,竟自说了些失敬的话,如“这老头糊涂透了”等,好像他是很受了委屈。他同去的朋友没有受到礼遇,如同他受到轻蔑,有点忿忿不平。他不知道,这样的随便,正是表示他们关系的亲密,而不是失礼,但元庆觉得对我抱歉了,几次表示这种意思……44陈福康、蒋山青编,《章克标文集》上册,上海社会科学出版社,2003 年,第170—171页。

说了这么多,我无非是想证明,1927 年陶元庆与鲁迅的关系是非常稳定和友好的。阅读上文引用的鲁迅的书信我们知道,1925 年和1926 年陶元庆给鲁迅作的书面中有鲁迅的著译作、有鲁迅编辑校对的书,还有帮熟人代求的书。而现在,对于自己的书,鲁迅竟这般为难。到1928 年初《朝华夕拾》的封面依然没有着落。

1928 年1 月31 日 《致李霁野》:

霁野兄:……《朝华夕拾》上的插图,我在上海无处觅,我想就用已经制好的那一个罢,不必换了。但书面我想不再请人画。琉瓈厂淳菁阁(?)似乎有陈师曾画的信笺,望便中给我买几张(要花样不同的)寄来。我想选一张,自己写一个书名,就作为书面。45同注31,第101 页。

1928 年2 月26 日 《致李霁野》:

霁野兄:昨天将陈师曾画的信纸看了一遍,无可用。我以为他有花卉,不料并无。只得另设法。46同注31,第105 页。

1928 年3 月14 日 《致李霁野》:

霁野兄:……黄纸,我觉得不能用于《朝华夕拾》书面,另看机会罢。47同注31,第108 页。

读罢这几封信,我们已经很清楚:《朝华夕拾》的封面,鲁迅在1927 年曾托“春台”(即孙福熙)来画,但“没有画来”。48鲁迅先请孙福熙画《朝华夕拾》的封面另见1927 年10 月4 日、1927 年10 月14 日《致台静农、李霁野》,1927 年10 月20 日《致李霁野》,同注31,第77 页、78 页、80 页。1928 年想拿陈师曾画的花卉信笺自作封面,不料并“无可用”。1928 年3 月14 日写给李霁野的那封信,虽未见前文,但依据信中内容,亦可推断,有人建议将“黄纸”用于《朝华夕拾》封面,鲁迅认为并不适合。几经周折,鲁迅终于还是向陶元庆开口了:

1928 年3 月16 日 《致李霁野》:

霁野兄:……《朝华夕拾》封面已托陶君去画,成即寄上。49同注31,第110 页。

半月后,鲁迅终于收到了《朝华夕拾》的封面(图6):

图6 《朝花夕拾》封面,未名社,1928年9 月初版,陶元庆作

1928 年3 月31 日 《致李霁野》:

霁野兄:《朝华夕拾》封面,今天陶君已画来,但系三色,怕北京印不好,便托他去印,计二千,成即寄上……

该书第一页上,望加上“陶元庆作书面”字样。50同注31,第111 页。

从1927 年9 月到1928 年3 月,《朝华夕拾》“书面问题”已持续了将近半年之久,可以想见鲁迅是不得已才决定再请陶元庆画书面的。

1929 年8 月6 日陶元庆在杭州去世。本年由鲁迅所编译的书共有十多种,至陶氏去世前已出版了约十种,而这些书的书面几乎全由鲁迅自己设计。51如《近代木刻选集》《蕗谷虹儿画选》《壁下译丛》《比亚兹莱画选》《奇剑及其它》《小约翰》《艺术论》。各书具体出版时间详见:《鲁迅全集·鲁迅著译年表》,第18 卷,第25—27 页。另秦川编,《鲁迅出版系年(1906—1936)》,黑龙江人民出版社,1984 年,第95—109 页;各书封面见上海鲁迅纪念馆、中国美术家协会上海分会、上海人民美术出版社编,《鲁迅与书籍装帧》,上海人民美术出版社,1981 年;另有王锡荣选编,《画者鲁迅》,上海文化出版社,2006 年。《鲁迅日记》中仍然有两人交往的记录,但是这一年陶元庆再没有替鲁迅设计书面了。52鲁迅日记1929 年1 月4 日条载:“……留陶璇卿所寄赠之花一束,书面一帧。”此处虽记收到陶氏所寄的书面,但鲁迅在1929 年至1936 年所出版的作品之封面均无陶元庆设计的。另据“陶元庆氏遗作目录”显示,陶元庆在1929 年并没有书面作品。见许钦文辑,《陶元庆氏遗作目录》,载《一般》1929 年10 月号(第9 卷第2 号),第295—299 页。故日记中所载的书面究竟是何书封面,存考。

至此我们已经顺着鲁迅的书信,了解到鲁迅请陶元庆画书面这个过程中的一些细节问题。鲁迅在这个过程中言行的变化引人注目。有论者认为“鲁迅请陶元庆作书面,虽有扶植陶元庆,扩大陶元庆的影响的意思,却又怕给陶元庆增加负担,增添麻烦,因而也总感到有一种歉意”。53宋志坚,《鲁迅欣赏识与推崇的青年画家:纪念陶元庆逝世八十周年》,载《福建艺术》,2009 年第2 期,第20 页。这种说法自然是在情理之中,许钦文就曾多次提到陶元庆是怎样地疲于应付作书面画。54如“……象董秋芳的译作《争自由的波浪》,那封面画,鲁迅先生原想陶元庆画,因元庆正忙于教书,等不来,这才改由司徒乔画的。”见许钦文,《鲁迅和美术》,人民美术出版社编,《〈回忆鲁迅的美术活动〉续编》,人民美术出版社,1981 年9 月,第163 页。又如“后来时刻有人要他作书面,更加来不转,他也这样对付。‘明天给你画!’这是给他作了一生的口头禅。”见许钦文,《今人志:陶元庆及其绘画》,载《人间世》1935 年第24 期,第43 页;再如“……虽然暑假元庆从台州又到了北京,还是忙于书面画。”同注11,第89 页。另外,正如鲁迅在《致李霁野》一信中所说:“近来我对于他有些难于开口,因为他所作的画,有时竟印得不成样子,这回《彷徨》在上海再版,颜色都不对了,这在他看来,就如别人将我们的文章改得不通一样。”55同注16,第594 页。——这些也许都是鲁迅后来再向陶元庆索画便感到难于开口的原因。

二 对画封面画的态度

鲁迅从频繁地托陶元庆绘制封面到后来不得已才找陶元庆,对于这一变化,研究者还没有给予太多关注,或者仅仅从鲁迅的角度去寻求解释,而陶元庆对画书面的态度却没有引起足够的重视。下面我们将根据有关的材料从陶元庆的方向出发对此来作一些分析。

许钦文在《陶元庆及其绘画》一文中所言为我们提供了线索:

元庆的作品,可以分为两大类,就是自然画和图案,不过到了后来,他主张自然画图案化,自然画上也富有图案性,是难以严格分别的了。图案大概都是书面,这是为着实用的要求。他曾经宣誓似的向我说过,不再多作书面图案,因为不愿意别人把他当作图案的专门家,他是自认为自然画家的。56许钦文,《今人志:陶元庆及其绘画》,载《人间世》1935 年第24 期,第42 页。

“宣誓似的向我说过”云云,很显然,陶元庆并不热衷于画书面画。因此,联系上一节的叙述,我们可以做出这样一种推断:鲁迅对于陶元庆不愿多作书面的想法应该是知道的——或从陶元庆那里直接得知,抑或从他人如许钦文处知晓——这可能是鲁迅后来难于开口索画的重要原因。

由于史料的缺乏,我们无法直接观察到陶元庆对鲁迅频繁索画的反应。鲁迅在写给李霁野的一封信中说:“ 《小约翰》还未动手整理,今年总没有工夫了,但陶元庆来信,却云已准备给我画书面。”57同注16,第595 页。——陶元庆能主动提出为鲁迅画书面,这或许可以反映对于鲁迅要求的书面,陶元庆应该还是有求必应的。但对于自己的挚友许钦文,情况就大不一样了。许钦文在《钦文自传》一书中屡次论及陶元庆,兹摘录如下:

从《故乡》到《一坛酒》,除掉《西湖之月》,书面都是老陶画的图案。《西湖之月》的书面是我自己画的,这个老陶本也早已答应给我画,但他照例要延而又延,非同他闹一场,哪怕把书完全排印好, 再等他一年半载,他仍然会得不动手。“明天画好了!”“明天画好了!”明天的明天又过去了,他还是明天画好了!我懂得他这脾气,要快只好同他闹一场。除开《故乡》《大红袍》本是先有了画借用作书面的,其余从《毛线袜》起一直到《若有其事》,八册书就闹了八场,《赵先生的烦恼》是在信上面闹的。《一坛酒》的书面虽然也是他的画,但这并非他生前特地为我画的,因为别处不用在他死后,他的作品集中在我这里,我利用这个,借此也可以把这一副做成功印刷品,所以称“遗作”。58许钦文,《从〈故乡〉到〈一坛酒〉》,《钦文自传》,人民文学出版社,1986 年,第62 页。

至于《西湖之月》为什么由许钦文自己画书面,许氏说道:“这是因为,到了这时候,我觉得老陶的脾气愈来愈偏执,他也觉得我这样,都在故意避免冲突。虽然他早就答应为我画的封面,可是照例不实行‘明天画罢,明天画罢!’也没有会实行画的样子。我怕得冲突一回以后害得他生几天的病,又不愿另请别人去画。书已经排印好,为着顾到书局的营业,不应该再拖延下去,也是有点异想天开的,我居然自己动了笔。”59同注58。

钟敬文有《陶元庆先生》一文,证明了许钦文所叙确为实情:

寒假将尽的时候,钦文兄刚写好他的《西湖之月》,我也把旅杭半年中所写十几篇散文结集起来,署名《西湖漫拾》寄沪印刷,自然,我们都要他给我们作封面的图案。一天,是上灯的时候,我踏进房里去。钦文兄没有在。他说:“你的封面,多几天我可以给你作好;钦文的,我不给他画了。他每出一部书都要麻烦我,这一次,我想让他找别人绘画去。”如果不是钦文兄告诉过我,每次要他画封面,是要破脸吵闹过的,我将要为他的话而怪诧了。60钟敬文,《陶元庆先生》,《历史的公正》,大众文艺出版社,2000 年,第117 页。《西湖漫拾》的封面,陶元庆只画了一个底稿,后来由丰子恺为作书面。

许钦文所著《毛线袜》1926 年由上海北新书局初版。《西湖之月》1929 年亦由北新书局初版。“八册书就闹了八场”——这说明陶元庆排斥作书面至少可以追溯到1926 年,而这种“情绪”到1929 年已经非常严重了。这种推断与鲁迅所面临的境况在时间上基本是吻合的。

其实不只许钦文,对于一般的熟人要求的书面陶元庆也多拒绝。钱君匋曾说:

当《彷徨》等书出版以后,和元庆有些关系的作家都想请他设计书衣,元庆一一谢绝了,碰到谢绝不掉的,他就和作者婉商是否交我来设计,这样的推荐不止一次,于是我也经常为人设计些书衣,待到我进了开明书店后,开明所出的书,装帧完全由我负责,直到我离开明为止。61钱君匋,《陶元庆和我》,载孔艳、童翠萍编,《书衣翩翩》,生活·读书·新知三联书店,2006 年,第200 页。原载于《古旧书讯》1989 年第6 期。

钱君匋所说与笔者的统计显然是吻合的:在笔者搜集的陶元庆的25 幅封面作品中,62见光亚平,《草露易晞:陶元庆个案研究》附录二,江西师范大学硕士论文,2012 年。鲁迅与许钦文的著作就占十七幅,其中,为鲁迅作的封面有七幅,许钦文十幅。此外,四种期刊共五幅,任国桢、李霁野、柔石各一幅。由此可见陶元庆为“一般的熟人”所作的书面的确寥寥无几。有必要提醒的是后面这八幅封面中,李霁野的封面是鲁迅在1925 年9月29 日所托,63同注16。剩下的 《苏俄文艺论战》 《二月》 《京报副刊》《语丝》《白露》很可能也是通过鲁迅转托陶元庆的。

虽然我们无法直接从陶元庆那里了解他对画封面画的态度,但身旁朋友们的言论已足以告诉我们答案了。

三 身份:自然画家与图案画家

上文中曾引许钦文在《陶元庆及其绘画》一文,64同注56。引文中所谓“自然画家”相当于现在的“艺术家”; “图案的专门家”及下文将提到的“封面画家”近似现在的“设计师”“书籍装帧师”。根据行文需要,笔者在文中灵活使用这些名称。可知,陶元庆以“自然画家”自许,而“别人”却把他当作“图案的专门家”,对此陶元庆应极为不满。这可能是导致陶元庆痛下决心不再作书面图案的重要原因,文中“宣誓”一词正是这种心情的写照。

说陶元庆以“自然画家”自许,一点也不为过。在上一章中我们已经了解到陶元庆是怎样的厌倦作书面——对于好友许钦文要求的书面,他总是推而又推:“哪怕把书完全排印好,再等他一年半载,他仍然会得不动手”, “每次要他画封面,是要破脸吵闹过的。”而陶元庆在作“自然画”时的表现却与此形成了鲜明的对比:

……对于别的无论什么事情,他总是慢慢的做去,只有关于绘画,一经感想到,马上要实行,连整理画具都来不及,所以总是就近擎得相当的东西来代。图画纸和油布总有相当的准备着,但他往往就在一个信封的背面,或者纸板上作起画来,因为画兴一到,于实行表达以前,再也不愿意做别的事情,虽然找寻图画纸或者油布,费不了多少功夫。

一经开手,他总要继续画下去;接连两餐不吃饭,三四天不洗脸是常事。正在作画的时候,他所最怕的是夜的来到。天色一暗就画不好,他只好早早的收场,怕得于稀薄的光线中弄错色彩——黄色一到晚上变成白,近似黄的色彩,都要跟着光线变换得很厉害。

……

看他最感到苦恼的,是在有了一种作意不能够如愿表现出来的时候。理想往往不能够符合事实,更其是他所特创的理想。但他对于他的理想很固执,一定要画到认为对了才罢手,因此常常坐立不安。除非绝笔,正式开手画了的不曾有过未经完成的一幅。可是过了几年以后,他会得突然认为不对,马上撕得粉碎的,所以遗作并不多。65同注56,第43—44 页。

当他作画时, 假使有友人来会他,他是不理的,就是对于饮食、睡眠,也同时废止。他如果一遇意境表现得不充分,便终日懊恼,倘得了合意的结果,便喜欢得笑出泪来。他对于作品的爱护,又是出乎常人的意料的,往往为了背景的色与画面不调和,或对边框的雕刻色彩不称意,而起一种重压的苦闷。他禁止一切人在他挂画的地方吸烟、擦火柴,如要旅行,往往把画带走。66钱君匋,《陶元庆论》,载《一般》1929 年10 月号(第9 卷第2 号),第288 页。

除了近似痴狂地从事绘画创作,陶元庆还积极参与艺术界的活动。现在已鲜为人知的是陶元庆还是第一次全国美术展览会的征集委员,与他一起列名的有徐悲鸿,张聿光、陈抱一、王一亭、李毅士、黄宾虹、高剑父、刘海粟等等这些我们熟悉的名字。67详见王中秀编著,《王一亭年谱长编》,上海书画出版社,2010 年,第437—438 页。1929 年4 月第一次全国美术展览会在上海举行,在西画部三百五十四件作品中,陶元庆就有五幅作品参展。68陶氏参展的五幅作品为:141 号作品《风景》(未标价)、142 号作品《大红袍》标价500 元、143 号作品《湖滨》标价50 元、149号作品《处处闻啼鸟》标价100 元、150 号作品《瓶》标价200 元。见《教育部第一次全国美术展览会出品目录》(1929)(西画部),转引自刘瑞宽,《中国美术的现代化:美术期刊与美展活动分析(1911—1937)》,生活·读书·新知三联书店,2008 年,第373 页。除了这些,陶元庆在绘画界活动最引我们注意的当属陶氏的两次画展。1925 年3 月19 日,《陶元庆氏西洋绘画展览会》在北京西四帝王庙中华教育改进社举行,这是陶元庆唯一的一次个人画展。鲁迅为展览所写的序言——《〈陶元庆氏西洋绘画展览会目录〉序》于展览前一天在《京报副刊》上发表。69详见《鲁迅全集·集外集 集外集拾遗》,第7 卷,第272 页。还有一次是1927 年12 月18 日在上海俭德储蓄会举行的《立达学园美术院西画系第二届绘画展览会》,70同注36。鲁迅再次为展览会写了序文《当陶元庆君的绘画展览时——我所要说的几句话》。71同注40。

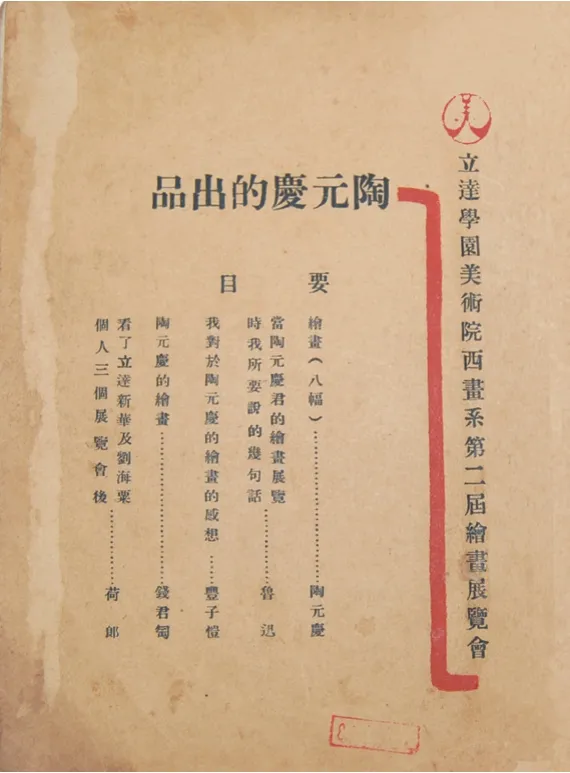

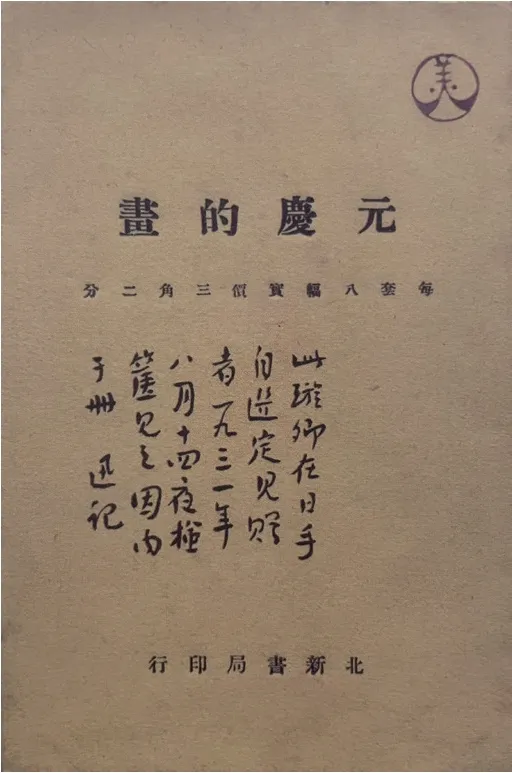

这次上海展览结束后,陶元庆选取八幅作品——《大红袍》《一瞥》《落红》《车窗外》《卖轻气球者》《静物》《女神》《新妇》 印成了画册,由上海北新书局于1928 年5 月出版(图7、图8)。72此次所印画册有两种。一为:《陶元庆的出品》全称《立达学园美术院西画系第二届绘画展览会:陶元庆的出品》。1928 年5 月上海北新书局初版,“实价五角外埠酌加邮费”印数“1—1000”。《陶元庆的出品》是上海立达学园美术院西画系第二届绘画展览会中陶元庆参展的作品选集,共收绘画八幅依次为:1.《大红袍》;2.《一瞥》;3.《落红》;4.《车窗外》;5.《卖轻气球者》;6.《静物》;7.《女神》;8.《新妇》。画册中辑有介绍文章:鲁迅《当陶元庆君的绘画展览时:我所要说的几句话》、丰子恺《我对于陶元庆的绘画的感想》、钱君匋《陶元庆的绘画》、荷郎《看了立达新华及刘海粟个人三个展览会后》(浙江省图书馆古籍部藏)。另一种为:《元庆的画》“每套八幅实价三角二分 1928 年北新书局印行”。《元庆的画》是一张张明信片式的画片(鲁迅一般称为“画信片”),所印的作品有:《墓地》《大红袍》《烧剩的应天塔》《落红》《新妇》《一瞥》《车窗外》《卖轻气球者》。此册笔者没有见到实物。相关信息可参见周楠木,《鲁迅遗墨:题〈元庆的画〉》,载《鲁迅研究月刊》,2009年第2 期(总第322 期),第94 页。

图7 《陶元庆的出品》

图8 《元庆的画》

在《鲁迅日记》中,1928 年5 月7 日就有陶元庆赠画册的记录了。73见《鲁迅全集·日记》,第16 卷,第80 页,5 月7 日条:“璇卿来,未遇,留赠《陶元庆的出品》一本”。)另外,在当时的一些期刊上我们也能看到刊登有出售陶元庆画册的广告。74见《陶元庆先生的画》,载《贡献》第2卷第8 期,第54 页,1928 年出版:“陶元庆先生的画,和当世文艺界对于陶元庆先生的画的批评,知道的人是很多的。只是大家都渴望着,陶先生能够将他得意的作品收集起来,印成画册,供一般爱好艺术者鉴赏。现在这目的的一部分已经达到了,陶先生用三色板,印了他的《大红袍》《一瞥》《墓地》《烧剩的应天塔》,用单色板,印了他的《落红》《新妇》《车窗外》和《卖轻气球者》。八幅画都是精美绝伦,用明信片式的,八幅合装一套,售价实洋三角二分,书本式的连同鲁迅,丰子恺,钱君匋,荷郎诸家的评论,丝带精装,售价实洋五角,均由五马路口北新书局发行。”又见《陶元庆先生的绘画》,载《白露》1928年第3卷第5期,第72页:“陶元庆先生的绘画,是不能以尺来量的,他完全以新的形与色来描出他自己的世界。他的作风与一般作家不同,他是个特出的天才。他不肯袭用人家现成的陈旧的固定的形式来舒展他的意思,而他是用极其苦心的思维到再四才创得的新形式来表现他的思想。他作画时的认真,负责,和热情的流露,可以在他得意作品的一部分《车窗外》《卖轻气球者》《墓地》《大红袍》《烧剩的应天塔》《新妇》《一瞥》《落红》八幅的画里看出。这八幅油画水彩画已由北新书局用三色版印成美术明信片和装潢美丽的小册本二种,价目一种是每套三角三分。一种是每本五角。在沉寂的中国,这还是破天荒的创举。爱好艺术的人,不可不买一套或一本来鉴赏和认识。”另见许钦文,《幻象的残象》,1928 年北新书局版,扉页2;见沐定胜、唐文一,《消失的风景:新文学版本录》,山东画报出版社,2005 年,第154 页。

特别要指出的是,这本画册里的八幅作品,除《大红袍》以外其余都是“自然画”,75许钦文曾说《大红袍》虽然作了《故乡》的书面,但是在画的时候,还没有印《故乡》的打算。相反倒是为了保存《大红袍》这幅画鲁迅才提前编印《故乡》,所以和书的内容没有关系,不像《彷徨》《坟》等的封面画,也是可以当作书的插图看的。见注11,第86—87 页。如此说来这本画册中陶元庆没有选一幅书面图案。并没有一幅书面图案,就连鲁迅在信中点名称赞的《彷徨》一书的封面也没有被选入。76详见1926 年10 月29 日《致陶元庆》、1926 年11 月22 日《致陶元庆》,同注16,第592 页、628 页。陶元庆的这一做法似乎暗示着他在有意地强调自己 “自然画家”的身份,77读一读上面大段摘录的陶元庆画册广告(见注74)同样可以发现这点。也暗示着他对封面画的态度。

说到陶元庆对这两者态度,其在印画册时的表现也颇能说明问题:

元庆对于色彩,分别得很仔细,研究得很纯熟。有些地方不但颜色不能改变,连深浅的度数,也不能够稍微差一点点。譬如《卖轻气球者》,曾经由他亲自到印刷工场里去指挥,连做三四次的三色版,结果仍然印单色,因为色泽稍稍加重,轻气球就失却了飘动的性质。可是《蝴蝶》和《若有其事》的书面,他都并没有画好底子,只是打上轮廓,注明色彩,叫印刷所去做套版;说是只要大致不弄错,颜色深点淡点都无妨,这两幅画他都很喜欢,是拏得稳,并不是随便的表示。78同注56,第45—46 页。

陶元庆对“自然画”如此谨慎认真,而印书面时“并没有画好底子,只是打上轮廓,注明色彩,叫印刷所去做套版”。所谓“这并不是随便的表示”恐怕只是说辞罢。

陶元庆如此地注重自己“自然画家”的身份,但长期以来人们仅仅把他当作封面画家:

陶先生底作品第一我认识于鲁迅《彷徨》的封面,再认识于鲁迅底《坟》,以后在许钦文底《赵先生底烦恼》《毛线袜》《故乡》《鼻涕阿二》等等上陆续拜读过。但我那时以为他不过是个封面画家,封面上开了一个新世界,想不到他于油画,水彩,Pastel 都很有研究。79荷郎,《看了立达新华及刘海粟个人三个展览会后》,《陶元庆的出品》,上海北新书局初版,1928 年5 月,第37 页。

“我那时以为他不过是个封面画家,封面上开了一个新世界”80类似的言论很多,再如:“我知道陶先生的名字,并不是从教我们班的课开始的,早在金华第七中学时,我就从同学艾青那里看到过陶先生为鲁迅先生设计《彷徨》等书籍的封面。”参见程尚俊,《我的第一位图案老师陶元庆》,《艺术摇篮:浙江美术学院六十年》,浙江美术学院出版社,1988 年,第62 页。又“曾记得四五年前在旧北京师大习画时,已闻知陶先生在画坛上负有盛名而其最著名之封面图案如鲁迅的《彷徨》及许钦文的《故乡》,开明书店出版的《新女性》已使我大大惊悸了”。参见贺玉波,《忆画家陶元庆先生》,载《一般》1929 年10 月号(第9 卷第2 号),第270 页。——荷郎所言应该颇具代表性。 当时人只是把他当作封面画家,而不提他非常在意的“自然画家”的身份,这是他所不愿看到的,难怪他要“宣誓似的”说不再画书面图案了。

尽管陶元庆拒绝图案家的身份,但1928 年下半年,陶元庆离开上海前往杭州国立艺专任教,还是被聘为了图案教授。81“国立艺专是民国政府的最高美术学院,下设国画系、西画系、雕塑系、图案系、预科和研究院。主要教师:……刘既漂(图案教授)……孙福熙(图案教授)、陶元庆(图案教授)……王子云(图案教授)……雷圭元(图案教授)”参见《回眸(国立艺专:国立杭州艺术专科学校1928 年—1949 年校友珍藏照片展览)》,第1 页。原载《中国美术学院简史》,载郑朝、金顺法编,《世纪传薪:中国美术学院七十年华》,中国美术学院出版社,1998 年。这种现实或许让他感到非常无奈吧。

四 结语

透过陶元庆与鲁迅、许钦文等人的交往,我们观察了陶元庆对设计封面的态度。他如此排斥设计封面,实出人意料。

陶元庆以“自然画家”自许,“图案的专门家”“封面画家”是他不愿接受的身份。正因此,不要说“一般的熟人”,即使是自己的挚友许钦文要求的封面,他也不会轻易答应。而鲁迅是比较特殊的一位,没有证据表明陶元庆曾拒绝为他设计封面。但从频繁的托陶元庆设计封面到后来不得已才找陶元庆,鲁迅的这一变化说明了他对这位年轻同乡的“不再多作书面图案”的想法是表示理解和尊重的。

从举办画展、出版画册到参加全国美术展览会,我们看到的是一位典型的画家形象,甚至可以说,陶元庆为自己的画家身份作着一以贯之的努力。但遗憾的是在那次影响深远的美展结束后不久,陶氏就因病去世。而现在看来,陶元庆的画家理想,似乎并没有能实现:如今,陶元庆也只是被作为中国现代书籍设计史上的先驱而受到人们的尊重和纪念,他的画家身份已经很少有人提及了。