《听琴图》新解徽宗朝大晟乐、道教与图像叙事

邱才桢

《听琴图》(图1)历来被视为北宋徽宗朝时期的作品,但相关著录仅见《石渠宝笈三编》以及胡敬《西清札记》,且记录极为简略。自20 世纪50 年代以来,《听琴图》开始持续进入现代学术讨论范畴,1关于宋徽宗的稍早的研究综述,可参见刘江,《1979年以来宋徽宗书画研究综述》,载《中国史研究动态》2012 年第2 期,第16—21 页。关于《听琴图》稍早的研究综述,可参见王正华,《〈听琴图〉的政治意涵:徽宗朝院画风格与意义网络》,载《美术史研究集刊》1998年第5 期,第77—122 页。谢稚柳、徐邦达、杨新、郑珉中、王正华、陈韵如等学者将研究不断深入,讨论议题主要集中在画作者是徽宗还是画院画家,2关于此画作者,谢稚柳、徐邦达认为非宋徽宗真迹,为代笔,见谢稚柳,《赵佶听琴图和他的真笔问题》,载《文物参考资料》1957年第3 期,第20—21+1 页;徐邦达,《宋徽宗赵佶亲笔画与代笔画的考辨》,载《故宫博物院院刊》1979 年第1 期,第63 页;徐邦达后来又认为“此画有可能原为赵佶题他人之作,后世即以为赵氏自画了”,见《徐邦达集10古书画伪讹考辨 1》,故宫出版社,2015 年,第347 页。郑珉中认为是亲笔,见郑珉中,《读有关宋徽宗画艺文着的点滴体会:兼及〈听琴图〉为赵佶“真笔”说》,载《故宫博物院院刊》2003 年第5 期,第19—29、93 页。画中弹琴者是否为宋徽宗,3最早认为弹琴者是宋徽宗的,见于胡敬《西清札记》:“此徽庙自写小像也。旁坐衣绯者,当是蔡京。题御容乃敢以行押大书幅端,亦无忌惮之甚矣。”([清]胡敬,《西清札记》卷二“宣和听琴图”条,载《胡氏书画考三种》,浙江人民美术出版社,2019 年,第342 页)。徐邦达也认为《听琴图》成画于宣和年间(徽宗朝晚期),见其《宋徽宗赵佶亲笔画与代笔画的考辨》,第63 页。王正华认为画中徽宗的形象较年长,见其《〈听琴图〉的政治意涵:徽宗朝院画风格与意义网络》,第84 页。杨新结合画面内容和赵佶崇信道教的背景,认为画中的道士便是赵佶本人,见其《〈听琴图〉里画的道士是谁?》,载《紫禁城》1980 年第1 期,第28—29 页。听琴者是蔡京等人还是另有其人,4王正华也认为是宋徽宗本人,见其《〈听琴图〉的政治意涵:徽宗朝院画风格与意义网络》,第83—84 页。认为不是宋徽宗的有郑珉中和王耀庭:郑珉中认为着道袍者非赵佶而是赵佶选定者,见郑珉中,《读有关宋徽宗画艺文着的点滴体会:兼及〈听琴图〉为赵佶“真笔”说》;王耀庭,《宋册页绘画研究》,载《宋代书画册页名品特展》,台北故宫博物院,1995 年,第30 页。听琴者为蔡京的观点基本为当代学者所抛弃,王正华指出蔡京官品、官服颜色与画面中不符,画中不同颜色的官服表明两位官员来自官僚系统的不同阶层,“可作为全体官员的代表,以少数代表多数”。参见王正华,《〈听琴图〉的政治意涵:徽宗朝院画风格与意义网络》,第84 页。以及画面中所传达的政治意涵问题等5王正华的研究谈到画中的“视觉真实”所构建的重重象征系统,传达一种君王主导、臣下遵行的政治教化行为,见前揭文,第77—122 页;陈韵如肯定了画面意涵中的政治意味,认为“显然《听琴图》不能用宋徽宗的自我宣传手法来理解;实际上《听琴图》更重视“听琴者”的角色,画中一再传达出的是一种对文士、朝臣以大道行事的殷殷企盼。”参见陈韵如,《画亦艺也:重估宋徽宗朝的绘画活动》,台湾大学博士学位论文,2009 年,第106—114 页。。

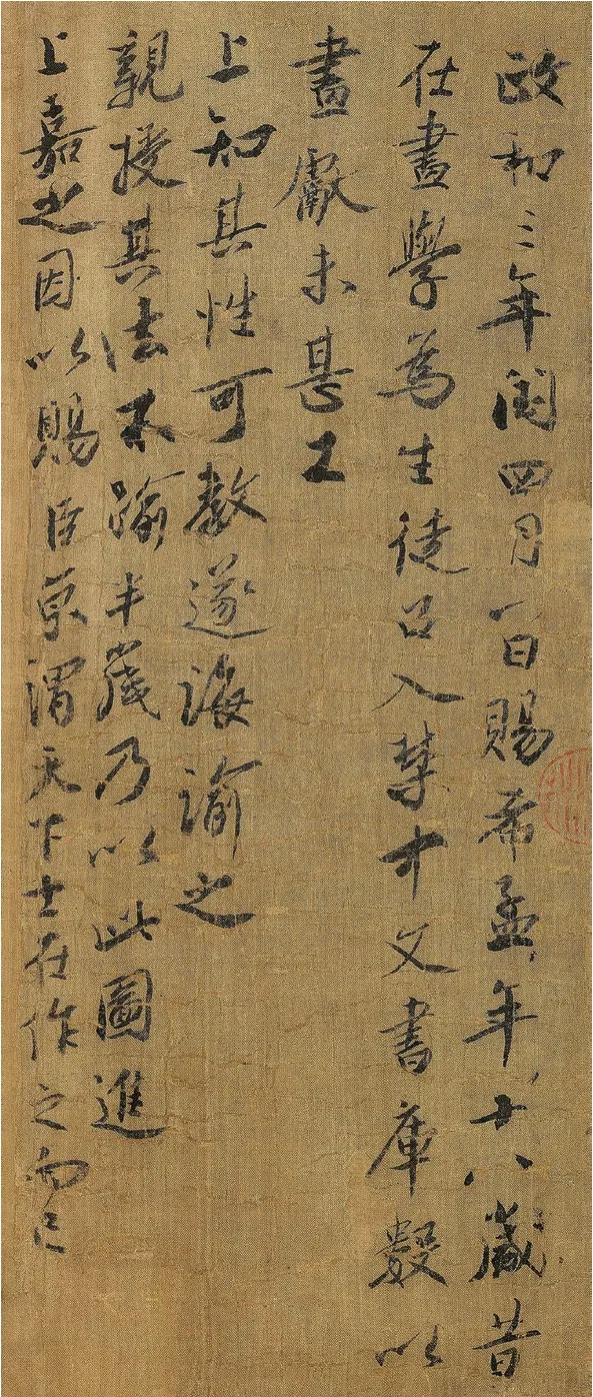

图1 (传)[宋]赵佶,《听琴图》,绢本设色,纵147.2 厘米,横51.3 厘米,故宫博物院

《听琴图》长达六十余年的研究史,与模糊的流传史、简陋的著录史形成一种张力,留下了一些可供进一步探究的罅隙,已有的研究则成为我们进一步探究的基石。

对于画中人,弹琴者和听琴者均有不同的解读。弹琴者一般被认为是宋徽宗或宋徽宗的指定者,但无论是哪位,其身份之重要显而易见。6陈韵如并没有确定其是否为宋徽宗,只是肯定其“身着道服的弹琴人”的重要性。参见其《画亦艺也:重估宋徽宗朝的绘画活动》,第113 页。听琴者着绯、绿二色官服,地位不高。《听琴图》中的物品、人物与物品的配置,人物与人物的组合都显示出强烈的政治意涵。7王正华指出《听琴图》中所绘的兽毛垫可以证明所绘与帝王有关,因为它十足地体现中国帝王的位阶秩序。三位主要人物与奇石台座几乎呈十字形四角对应,也显示传统的帝王秩序。见前揭文,第85 页。陈韵如指出画中弹琴人的重要性以及听琴人的不可或缺,表达一种“对听琴人的期盼”的意图,而这些意图,流露出对于朝臣的“要求”,画中一再传达出的是一种对文士、朝臣以大道行事的殷殷企盼。参见同注6,第114 页。尽管画作者有被认为是宋徽宗或画院画家的不同说法,但无论是宋徽宗亲笔所绘,还是画院画家代笔,画作都代表了宋徽宗的观念,这是一致公认的。

王正华谈到,这张图是徽宗朝院画高度写实技巧下营造的“视觉真实”所展示的“多重象征系统”。陈韵如也指出,画面的安排与人物所穿服饰,表明这并不是一场琴会的写实再现。这对于我们理解这张图很有启发,这意味着,从“非写实”和“象征的图像”角度出发,或许还有更多的探讨空间。

前人对于画中的人物和名物都已有详尽的论述。但对于这件名为《听琴图》的画作里的“琴”,以及围绕着琴的听琴者、弹琴者的身份以及着道袍的弹琴者的形象、与道教之间的关系都有进一步探讨的空间。因此,我们在展开探讨之前,可以确定如下几点:1. 这是以琴乐为主题的政治意涵明显的画作;2. 这是有道教元素的政治意涵明显的画作;3. 关于此图,我们应该考虑到徽宗朝的音乐史和道教史背景。这是我们的重要起点。

一 听琴者谁:琴待诏

画题为《听琴图》,我们自然从听琴者开始,胡敬以为“旁坐衣绯者,当是蔡京”。徐邦达确认“左右对坐官服二人,一着绿袍,一着绯袍”。通过服制对人物进行判断,自然得考虑当时的服制及变化。元丰元年(1078)更定服制后, 公服只用三种颜色,九品以上用绿,六品以上用绯,四品以上用紫,取消了青色。蔡京在徽宗朝发迹,自崇宁二年(1103)之后,始终为一品官之职,应穿紫色官服。8参见王正华,《〈听琴图〉的政治意涵:徽宗朝院画风格与意义网络》,第84 页。考虑到崇宁二年之前的蔡京与徽宗同一时空的可能性,把画中绯衣听琴者认定为蔡京是不可靠的。因而有学者考虑到,官服颜色未必对应具体的官职,而更强调其阶层的象征意义:“不同服色的官服表明二位官员来自官僚系统的不同阶层,可作为全体文人官僚的代表,以少数代表全部”“官员形象的出现更肯定抚琴者为宋徽宗的假设”。9同注8。绯色和绿色是官品较低的两种服色,如果用来“表明来自官僚系统的不同阶层”,显然不具有广泛的代表性。如果用紫色和绿色,或许更能呈现高低明显的层级差异。因此我们想到,绯色、绿色两种服色应有具体官职所指。既然这张图所呈现的是政治意涵明显的琴乐活动,应考虑到与琴相关的官职。而与此密切的官职,且能与图中颜色密切对应的,则为琴待诏。

待诏制度在两汉形成,至魏晋南北朝、隋代因战乱频仍,待诏的规模不如以前,但仍然有天文、医学、绘画、古琴、书法等方面的待诏。唐代,翰林院与翰林学士院并未分开,不少名臣均公分与翰林院。北宋,翰林院与翰林学士院分开,翰林院隶属内侍省,设有书艺、图画、天文、医官四局,古琴待诏,阮、棋等其他技艺人员隶属于“书艺局”。古琴待诏属于“书艺局”里的“诸色待诏”,属于伎术官,其待诏之名并不被人所重,且本身并无品秩,其品秩随其所带的官品而定,较低一级的“祗应”可以转“祗侯”,再转“艺学”,再转“绿待诏”,再转“绯待诏”,再转“紫待诏”。如果到院满十年,还可以做“庙令差遣待诏”。10[清]徐松辑,刘琳、刁忠民、舒大刚校点,《宋会要辑稿》职官三十六,上海古籍出版社,2014 年,第3938—3940 页。

宋代每代都设有琴待诏,编制为一人,但依据帝王的喜好,有时可多达二至三人不等,11同注10,第3938页。其职掌是专门供奉御前及在宫中弹琴,除了弹琴的待诏,还设有制琴的待诏。宋太宗时有琴待诏四人,宋代留下姓名的琴待诏共有五人。12章华英,《宋代古琴音乐研究》,中华书局,2013 年,第63—71 页。

如前所述,元丰元年更定服制,“绿待诏”相对于北宋前期的七品,元丰改制后相当于九品;“绯待诏”在北宋前期相当于五品,改制后相当于六品;“紫待诏”在北宋前期相当于三品,改制后相当于四品。

宋代,对于伎术官的服饰限制较为严格,尽管当时有“伎术官之服,有紫、绯、绿”之说,但对于伎术官,仍是规定“伎术若公人之人入品者,并听服绿”。13《宋史》卷一百五十三,中华书局,1985 年,第3562 页。可见,宋代伎术官在服饰上是以着绿为主。赐绯、赐紫在北宋时也有一定的时间限制,一般文臣入仕着绿,满二十年可换赐绯及银鱼袋,再满二十年,可换赐紫及金鱼袋。翰林书艺局中琴待诏的迁转与此大体相同。宋太宗时的琴待诏蔡裔和朱文济均获太宗“赐绯”,完成了服色由绿到绯的转换,《听琴图》中呈现的正好是琴待诏两种常见的服色。

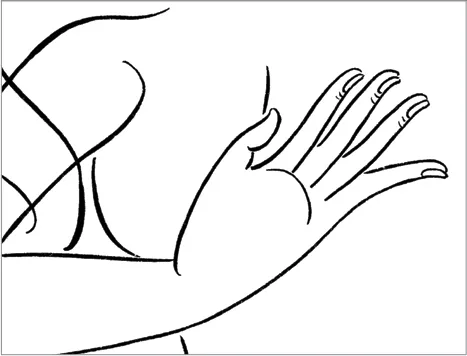

二 所弹何琴:九弦琴

两位琴待诏都做倾耳聆听状,把观众的视线引向弹琴者和所弹之琴。弹琴者右手的食指作挑弦之势,左手用大指按弦,似方作进退吟揉之状。14郑珉中,《读有关宋徽宗画艺文着的点滴体会:兼及〈听琴图〉为赵佶“真笔”说》,第26 页。此琴为“伶官式”,在现存最早的琴谱、明代永乐十一年(1413)编纂而成的《太音大全集》中载有三十八种琴式的图像及说明文字,其中就有“伶官式”琴(图2)。15《太音大全集》,载文化部文学艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编,《琴曲集成》,中华书局,2010 年,第一册,第53 页。《琴曲集成》由査阜西先生编辑整理,2012 年由中华书局出版三十册,收录明代琴谱八种、清代琴谱五种,总计十三种。书中汇集明、清琴谱所收的“历代琴式”,是比较完整的古琴琴式资料,其中又属《太音大全集》为目前所见年代最早带有琴式的琴谱。没有伶官式图形的是明代《阳春堂琴经》、清代《琴苑心传全编》和《兰田馆琴谱》三种,其余十种有伶官式的琴谱中(明代七种,清代三种),文字基本一致。今天流传下来的伶官式古琴有中国国家博物馆藏的宋“混沌材”琴(图3),其琴式从头到尾均与历代琴谱中“伶官式”一致。根据郑珉中的研究,此琴为“野斫”琴,由徽宗朝琴人所制。16中国国家博物馆藏宋“混沌材”琴,参见中国艺术研究院音乐研究所、北京古琴研究会编,《中国古琴珍萃》,紫禁城出版社,1998年,第202 页。郑珉中认为“混沌材”琴为“野斫”琴,根据形制、铭刻和腹款,认为是“所谓宋扁古琴最早的一个例证”;根据弦外圆弧和项腰边缘圆楞,定为“北宋晚期斫琴家效法唐琴风格者”;根据“池内……左侧刻古篆‘刘安世造’四字,右刻楷书‘毛仲翁修’”,定为北宋徽宗朝刘安世所制,宋代古琴家毛仲翁所修。(详见郑珉中,《两宋古琴浅析》,载《故宫博物院院刊》1999 年第4 期,第24—25 页。)琴上的十三个琴徽清晰可辨。琴徽的起源有汉代说和魏晋说两种,古琴徽位经历了“无徽位”,到“暗徽”,再到“明徽”的演变,最终形成现行古琴的“十三徽”。但至少在魏晋之后,十三琴徽制已经固定下来。

图2 伶官式琴

图3 宋代“混沌材”琴 ,中国国家博物馆

至于琴弦,人们经常提到的是“七弦琴”,甚至把“七弦”当作琴的代称。17如“尘虑萦心,懒抚七弦绿绮;霜华满鬓,羞看百炼青铜。”见[清]车万育,《声律启蒙》,岳麓书社,2002 年,第2 页。但事实显然不会如此简单。文献中经常提及的除了“七弦琴”,还有“五弦琴”,并将它们与尧、舜联系在一起,如《淮南子·泰族训》即云:“舜为天子,弹五弦之琴,歌《南风》之诗,而天下治。”18何宁,《淮南子集释》,中华书局,1998 年,第1399 页。《礼记·乐记》称:“昔者舜作五弦之琴以歌南风。”19孙希旦,《礼记集解》卷三十七,沈啸寰等点校,中华书局,1989 年,第995 页。七弦琴,常被归功于尧帝在五弦的基础上增加二弦而成,如汉代扬雄《琴清英》:“舜弹五弦之琴而天下治,尧加二弦,以合君臣之恩也。”20[清]严可均辑,《全上古三代秦汉三国六朝文》,中华书局,1958 年,第421 页。也有认为是周文王、周武王各加一弦,如桓谭《新论·琴道》道:“五弦,第一弦为宫,其次商、角、徵、羽。文王、武王各加一弦,以为少宫、少商。下征七弦,总会枢要,足以通万物而考治乱也。”21[清]桓谭,《新论·琴道》,上海人民出版社,1977 年,第63 页。这些汉代文献把创造者归于圣人的现象未必可靠,但反映了汉代五弦琴和七弦琴的重要地位以及政教化的倾向。

考古出土品表明,琴弦的数量远不止五弦和七弦。湖北枣阳春秋早期郭家庙曾国墓地出土有半箱琴,弦孔若干,应当是迄今为止发现的最早的出土实物。出土的琴位于棺的东北角,因具备礼用功能,故而被摆放在礼器的位置。22刘修兵,《湖北枣阳郭家庙墓地考古新进展:发现中国最早的琴和瑟》,载《中国文化报》,2016 年5 月9 日。湖北随县战国早期曾侯乙墓除出土五弦琴外,还有十弦琴,23湖北省博物馆编,《曾侯乙墓》,文物出版社,1989 年,第166 页。琴弦已不存,但沿岳山外侧钻有十个弦孔,由此可知是十弦琴,无徽。24冯光生、张翔,《曾侯乙墓音乐考古综述》,载王子初等,《中国音乐考古80 年》,上海音乐学院出版社,2012 年,第280—281 页。古琴放在墓之东室,为实用器。25李纯一,《中国上古出土乐器综论》,文物出版社,1996 年,第448 页。广州西汉南越王墓葬之中也有十弦琴。26广州文物管理委员会等编,《西汉南越王墓》,文物出版社,1991 年。1980 年湖南长沙五里牌战国晚期楚墓出土的五里牌彩绘琴,27高至喜、熊传新主编,《中国音乐文物大系II·湖南卷》,大象出版社,2006 年,第210 页。形制与曾侯乙墓出土的十弦琴基本相同。从龙龈上九道不明显的弦痕来看,可能为九弦琴,但到底弦数多少,存有争议。28章华英将其暂定名“九弦琴”,见章华英,《古琴》,浙江人民出版社,2005 年,第90 页。而李纯一认为,从龙龈上九道不明显的弦痕来看,有可能为九弦,也有可能略多或略少于九弦,见李纯一,《中国上古出土乐器综论》,第448 页。湖北枣阳战国时期九连墩墓也出土有十弦琴。29张翔,《九连墩1、2 号墓出土的乐器》,载山西博物院、湖北省博物馆编,《荆楚长歌:九连墩楚墓出土文物精华》,山西人民出版社,2011 年,第25—26 页。而最早的七弦器实物见于1993 年出土的荆门郭店一号楚墓中。30湖北省荆门市博物馆,《荆门郭店一号楚墓》,载《文物》1997 年第7 期,第41—45 页。另外,长沙袁家岭燕子山亦出土了一件战国晚期的七弦琴,尚未发表资料。31王子初,《马王堆七弦琴和早期琴史问题》,载《上海文博论丛》2005 年第4 期,第42 页。1973 年长沙马王堆汉墓出土的七弦琴,时代为西汉早期。32同注27,第210—211 页。总览魏晋以后的文本和图像,琴开始与文人产生密切联系,并与隐逸思想结合在一起,如陶渊明,所用的是“无弦琴”。《宋书·隐逸传》记载:“(陶)潜不解音声,而畜素琴一张,无弦,每有酒适,辄抚弄以寄其意。”33[梁]沈约,《宋书》卷九十三,中华书局,1974 年,第2288 页。《晋书·陶潜传》也有相近记载:“(潜)性不解音,而蓄素琴一张,弦徽不具。每朋酒之会,则抚而和之,曰:‘但识琴中趣,何劳弦上声。’”34[唐]房玄龄等,《晋书》卷九十四,中华书局,1974 年,第2463 页。在陶渊明看来,琴有没有弦并不重要,“抚弄以寄其意”而已,抚琴是他内心世界的抒发形式。类似的还有“一弦琴”,《晋书·隐逸传》记载:“孙登字公和,……好读《易》,抚一弦琴,见者皆亲乐之”。考古发现表明,魏晋的文人抚弄的还有二弦琴,351997 年秋,在江西南昌火车站工地发现了六座晋代古墓,其中三号墓出土了一件东晋永和八年(352)的漆平盘,上绘有“商山四皓”,图中的一老所弹之琴有两根弦和七(八)个徽,画法抽象。见郑岩,《魏晋南北朝壁画墓研究》,文物出版社,2002 年,第216—217 页;孙机,《翠盖》,载《中国文物报》,2001 年3 月18 日。但总体而言仍以五弦琴为主,如南京西善桥六朝古墓中部砖印壁画《竹林七贤与荣启期》中,36王子初,《中国音乐考古学》,福建教育出版社,2003 年,第384—385 页。嵇康和荣启期所弹的即是五弦琴,并有十多枚琴徽。37同注36。2000 年山西省大同市考古研究所在雁北师院发现宋绍祖墓,石椁北壁正中所绘是两位奏乐的高士,38山西省考古研究所、大同市考古研究所,《大同市北魏宋绍祖墓发掘简报》,载《文物》2001 年7 期,第19—25 页。一琴一阮,其中的琴即是五弦琴。39张志忠,《北魏宋绍祖墓相关问题的研究》,载《文物世界》2007 年第4 期,第14 页。日本正仓院所藏金银平文琴为五弦琴,最有可能是六朝古琴实物。40谢孝苹,《中国古琴流传日本考》,载中外关系史学会编,《中外关系史论丛》,世界知识出版社,1987 年,第2 辑,第11 页。魏晋南北朝时期虽然五弦琴和七弦琴并行,但五弦琴使用更为广泛。而存世的唐琴样式又使我们得知,唐朝确乎是七弦琴的天下。41流传至今的有十七张,见刘岐荣,《唐琴综述》,载《收藏家》2015 年第7 期,第15—22 页。有学者以马王堆琴的七弦制度确立为终,认为可以通过战国琴弦数量的发展推导出一条比较清楚的发展轨迹,并认为至西汉初期,琴的七弦制成为主流。见王子初,《马王堆七弦琴和早期琴史问题》,载《上海文博论丛》2005 年第12 期,第42 页。另有学者认为唐代才是七弦琴的高峰,见黎国韬、周佩文,《“琴棋书画杂考”之二:古琴弦数考略》,载《文化遗产》2017 年第1 期,第145 页;刘岐荣,《唐琴综述》,第15—22 页。

需要注意的是,魏晋南北朝到隋唐时期与五弦琴、七弦琴相关的文献和流传品,都与文人关系密切,反映了文人阶层的喜好,但并非历史的全部。在唐代宫廷雅乐之中,胡乐更受重视,传统古琴地位不高,42孙琳,《唐宋宫廷雅乐之比较研究》,武汉音乐学院硕士学位论文,2006 年。这反映了宫廷贵族与文人趣味的分野。而在宋代,古琴大量用于宫廷雅乐之中,且新增加了各种弦数的琴。

宋代宫廷音乐中,就有两弦琴,陈旸《乐书》及《宋史·乐志》记载:“圣朝初制两仪琴,琴有二弦,弦各六柱,合为十二,其声洪迅而庄重,亦一时之制也。”43[宋]陈旸,《乐书》卷一百十九,景印文渊阁《四库全书》,台湾商务印书馆,1986年,第211 册,第509 页。这种琴出现于宋仁宗景祐年间,主要流行于宋代的宫廷,后人用之、知之者甚少。44黎国韬、周佩文,《“琴棋书画杂考”之四:六朝古琴图像与古琴实物考述》,载《文化遗产》2019 年第1 期,第137 页。同时出现的还有十二弦琴。45《宋史》卷一百二十九,第2954 页。宋徽宗大观四年(1110)出现有一弦琴、三弦琴、五弦琴、七弦琴、九弦琴,用于宫廷演奏,见于《宋史·乐志四》:

(大观四年)八月,帝亲制《大晟乐记》,命太中大夫刘昺编修《乐书》,为八论:……又列八音之器,金部有七:……丝部有五:曰一弦琴,曰三弦琴,曰五弦琴,曰七弦琴,曰九弦琴……46同注45,第3003—3010 页。

三弦琴这种形制大约从北宋后期才开始出现,比两弦琴出现的时间更晚。此外,还有作为颂琴的十三弦琴47据陈旸《乐书》记载:“至于弦数,先儒谓伏犠、蔡邕以九,孙登以一,郭璞以二十七,颂琴以十三……全之为二十七,半之为十三,皆出于七弦倍差,溺于二变、二少,以应七始之数也。”参见同注43,第510 页。十三弦琴在后周显德五年(958)即有,见[宋]薛居正等,《旧五代史》卷一百四十四,中华书局,1976 年,第1923—1924 页。、十五弦琴、二十弦琴等48《乐书》记载:“古者大琴二十弦,次者十五弦,其弦虽多少不同,要之本于五声一也。盖众器之中,琴德最优,故柳世隆善弹琴,世称‘柳公双琐’,为士品第一。”参见同注43,第507 页。。由此可见,除了之前的常见弦数的古琴,北宋新增了若干种弦数,并都用于朝廷祭祀等多种礼仪仪式中,且为多种弦数古琴并用。

我们注意到,魏晋时表达隐逸思想的一弦琴、流行于魏晋南北朝的五弦琴、唐代文人诗歌中经常提及的七弦琴,在北宋同样也用于宫廷雅乐。由此可见,因为使用者身份、场合的不同,琴的功能和意义指向随时可能发生变化,甚至决然不同。除此,又有学者还指出五弦琴和十弦琴作为调整音律的“均律”功能。49黄翔鹏认为曾侯乙墓的五弦琴为“弦准”,是确定音高和音程准确性用的校音器,即调音工具,饶宗颐支持其说法。相关研究情况,可参见冯光生、张翔,《曾侯乙墓音乐考古综述》。从时代变迁来看,上述大量非七弦形制的琴在宋代以后就逐渐湮灭无闻,自宋至清的琴学著作和琴曲谱录绝大多数都约定俗成地将古琴称为七弦琴。50黎国韬、周佩文,《“琴棋书画杂考”之二:古琴弦数考略》,第145 页。这提醒我们,对于《听琴图》中的琴,我们应该警惕近乎本能的文人琴和“七弦琴”的视角,且应注意到琴使用的多种可能语境。

大概正是因为约定俗成地将古琴视为七弦琴的缘故,已有的研究中,有的没有提及《听琴图》中之琴,如谢稚柳、徐邦达的研究。郑珉中想努力发现其中的“七条琴弦”,但发现“七条琴弦不曾描绘”,因而认为《听琴图》画的是一张“无弦琴”,并认为“是用陶渊明徽弦不具的典故”。51同注14,第27 页。王正华并没有指出琴弦数,而是透过画上题诗“吟徵调商灶下桐,松间疑有入松风。仰窥低审含情客,似听无弦一弄中”中的“灶下桐”,引出蔡邕创制“焦尾琴”的典故;并通过第四句中“无弦”,引向自陶潜抚无弦琴为乐的典故。52王正华认为源自蔡邕创琴的典故,一则指称画中琴为名琴,更重要的是暗捧画中弹琴的徽宗,识琴如蔡邕,弹琴如蔡邕般高明。此外,王正华认为第四句“无弦”引自陶潜抚无弦琴为乐典故的超然心胸,能领会音乐的本质,不为乐器形质所限。见其《〈听琴图〉的政治意涵:徽宗朝院画风格与意义网络》,第89—90 页。陈韵如指出《听琴图》画中琴为七弦,同时也指出“画面上的琴弦并不十分明显”。53参见同注6,第110 页。

故宫博物院“林下风雅——故宫博物院藏历代人物画特展(第二期)”展出期间,54展览于2021 年9 月1 日至10 月31 日在文华殿书画馆展出,并出版有展览图录。笔者多次往文华殿展厅观察此图,经反复谛视,发现琴弦并非七根,在弹琴者右手指尖,可清晰发现另有两根琴弦,故而总共应有九根琴弦(图4),只是左手琴尾处,似为七根琴弦。55此论断发表于“第一届中国古书画鉴定与鉴藏学术研讨会”(2021 年11 月19 日),期间得与余辉、杨丹霞、黄小峰诸师友讨论,余辉、黄小峰肯定为九弦琴,杨丹霞认为是七弦琴。诸位都注意到弹琴者右手指尖空隙处多出的两根琴弦,但杨丹霞认为是“颜料渗漏所致”(大意),对于这件绘制精良的宫廷绘画来说,此说不好解释,且画中线条细劲,与“渗漏”的特征有别。感谢诸位提供的意见。当然,其中可能的谬误,由笔者负责。感谢余辉先生提供清晰图版。九弦琴在文献中甚少出现,《古今注》称:“后汉蔡邕益琴为九弦,后还用七弦。”56[晋]崔豹,《古今注》卷中,上海古籍出版社,1992 年,第106 页。有学者认为《古今注》类似小说家言,又没有其他较为可靠的旁证,所以只能暂时存疑。还有学者将1980 年湖南长沙五里牌战国楚墓出土的那一件“暂名”为“九弦琴”,57章华英,《古琴》,浙江人民出版社,2005 年,第90 页。这一说法值得商榷:音乐考古学家李纯一早就指出过,这张古琴的龙龈和雁足上有弦勒痕迹,所以是实用乐器。但从龙龈上九道不明显的弦痕来看,它有可能为九弦,也有可能略多或略少于九弦。58同注25。因五里牌楚墓出土古琴的弦数目前还不能确定,所以北宋之前是否真的出现过九弦琴,还有待进一步考证。59同注50,第135—146 页。

图4 “九弦琴”

关于九弦琴的大量文献都出现于宋代,并认为此前制是宋太宗所创,且跟北宋礼乐活动有关。历代帝王都极为重视礼乐在国家治理中的重要性,如《礼记》:“王者功成作乐,治定制礼。”60李学勤主编,《十三经注疏·礼记正义》,北京大学出版社,1999 年,第1091 页。礼乐活动作为政治生活中一个重要的展示部分,其表达帝王的政治主张,又有调和人心作用,是展现执政理念的重要举措。《宋史》中就提及:“王者致治,有四达之道,其二曰乐”,礼乐的功能是“和民心而化天下也。”61《宋史》卷一百二十六,第2939 页。宋代帝王尤其重视礼乐制度,先后有过六次改革:“有宋之乐,自建隆讫崇宁,凡六改作。”62同注61,第2937 页。关于北宋乐改的研究,可参见安国楼、薛培,《北宋乐改考论》,载《中州学刊》2021年第2期,第125—129页。宋太宗尝试在太祖以雅乐为中心所制定的礼乐活动的基础上继续发展大宋礼乐,太宗一朝对雅乐制作最大的更作,即“添置新器”,太宗雅好古琴,并模仿周文王、武王添置两弦为七弦琴的基础上,再添置两弦成为九弦琴,同时还给四弦的阮增加了一弦,成为五弦阮,将其称更合“古圣之旨”,此说可见于《宋太宗皇帝实录》《续资治通鉴长编》以及《宋史》等重要文献,63[宋]钱若水修,《宋太宗皇帝实录校注》附录一,范学辉校注,中华书局,2012 年,第939 页。其中以《续资治通鉴长编》较为详细:

(太宗至道元年),上尝谓舜作五弦之琴以歌南风,后王因之,复加文武二弦。乃增作九弦琴,五弦阮,别造新谱三十七卷,俾太常乐工肄习之以备登荐。乙酉,出琴阮示近臣,且谓之曰:“雅正之音,可以治心。古人之意,或有未尽。琴七弦,今增为九弦,曰君、臣、文、武、礼、乐、正、民、心,则九奏克谐而不乱矣。阮四弦,今增为五,曰金、木、水、火、土,则五材并用而不悖矣。”因命待诏朱文济、蔡裔赍琴阮诣中书弹新声,诏宰相以下皆听。64[ 宋] 李焘,《续资治通鉴长编》卷三十八,上海师范大学古籍整理研究所、华东师范大学古籍整理研究所点校,中华书局,2004 年,第821—822 页。

宋太宗不仅改造了九弦琴和五弦阮,还特意制作了一系列九弦琴和五弦阮的乐曲。除此上述制作新器、创制新曲之外,还改易乐名、修改宫悬乐队。有宋一代的雅乐乐器改革从最初的青铜器为主到以弦管乐器为主。跟其他大型击打乐器,如钟相比,琴瑟比例在宫廷音乐中增加了。65崔萌,《大晟府对宋代音乐文化的影响》,河南大学硕士学位论文,2009 年。宋太宗的改革,即是对弦管乐器中有代表性的琴和阮的改造。同时,琴至宋代,已然成为文人身份的重要象征以及宫廷雅乐器的代表,古琴被赋予超越其他乐器的正统文化身份与内涵;阮在琵琶类乐器中,独以汉族乐器存,运用于宫廷雅乐中,其名更以西晋文人阮咸善弹而命名。因此,琴与阮是能够在宫廷与文人共同沟通的乐器,选择其进行改作是有重要的政治文化目的。不唯如此,琴律通钟律和乐律,66黄翔鹏先生首先指出钟律与琴律的联系,他在其撰文中, 第一次提到“钟律就是琴律”。见黄翔鹏,《中国传统音调的数理逻辑问题》,载《中国音乐学》1986 年第3 期,第9—27、8、143 页。之后,又在《均钟考》一文中,对原称为“五弦琴”的曾侯乙“五弦器”作了乐器、度量、图像等方面的研究,否定了其作为乐器的可能性,而考证其应为“均钟”。(见黄翔鹏,《均钟考:曾侯乙墓五弦器研究》(上、下),《黄钟》1989 年第1 期、第2 期。)崔宪通过对曾侯乙编钟以“均钟”调律,认为均钟与琴的律学内容一致,又从琴律与钟律的一致性方面论证二者的关系,对琴律及其与钟律的关系做进一步的考察。见崔宪,《钟律与琴律》,载《中央音乐学院学报》1995年第1期,第86—93页。琴律的实践却渊源于先秦钟律和五弦琴、七弦琴的艺术。参见《中国大百科全书·音乐舞蹈》“琴律”,中国大百科全书出版社,1992 年,第529 页。因此,引用“制九弦琴”的典故,可视为通过调琴来表示宋太宗的礼乐改革活动。67于洋,《乐与政通:北宋中期的乐议研究》,华中师范大学硕士学位论文,2016年,第25页。

上述太宗对九弦琴与五弦阮的增设的言辞中,表明他延续先圣的传统的愿望,以及对于阴阳五行的宇宙观秩序的态度,与君臣民心和谐的统治秩序的构建有深刻的理解。此外,他不仅增制乐器, 还新造乐谱三十七卷, 太常寺音律官田综更将九弦琴、五弦阮配以十二律, 协以律吕, 用于雅乐,为九弦琴找到运用于实际的理论依据,另将九弦琴用于雅乐乐队中。宋太宗巧妙地运用增设九弦琴这一举动,达到了他礼乐改革的目的。九弦琴的增设有了鲜明的政教意味,成为礼乐改革的象征。

宋太祖建国之初就极力推行文治,即以“儒术治国”。北宋皇帝推行文治的结果是形成了“皇帝与士大夫同治天下”的局面。礼乐制度的改革也少不了群臣的参与,君臣之间的互动、竞争也成为礼乐制度改革的常见现象。宋太宗制九弦琴就得到了群臣作歌诗赋的颂扬,《麟台故事》最早记载了“翰林学士、秘书监、知制诰及三馆学士以上以新增琴、阮弦,各献歌、赋、颂以美其事。”68[宋]程俱,《麟台故事校证》卷五,张富祥校证,中华书局,2000 年,第196 页。李焘《续资治通鉴长编》中,生动地描绘了宋太宗对于群臣“献歌诗颂”的反应:

由是中外献歌诗颂者数十人。上谓宰相曰:“朝廷文物之盛,前代所不及也。群臣所献歌颂,朕再三览之,校其工拙,唯李宗谔、赵安仁、杨亿词理精惬,有老成风,可召至中书奖谕。”又曰:“吴淑、安德裕、胡旦,或词采古雅,或学问优博,抑又其次矣。”69同注64。

宋太宗对于“群臣所献歌颂”,“再三览之,校其工拙”,并根据他们的“词理”,判定优次,决定奖谕,可见宋太宗对于群臣的颂扬是何等的重视。但并不是都能获得大臣的正面回应。其中就有一位琴待诏表示了反对,《续资治通鉴长编》中对此后续事件有详细的描述:

朱文济者,金陵人,专以丝桐自娱,不好荣利。上初欲增琴阮弦,文济以为不可增,蔡裔以为增之善。上曰:“古琴五弦,而文武增之,今何不可增也?”文济曰:“五弦尚有遗音,而益以二弦斯足矣。”上不悦而罢。及新增琴阮成,召文济抚之,辞以不能。上怒而赐蔡裔绯衣,文济班裔前,独衣绿,欲以此激文济。又遣裔使剑南,获数千缗,裔甚富足;而文济蓝缕贫困,殊不以为念。上又尝置新琴阮于前,旁设绯衣、金帛赏赉等物诱文济,文济终守前说。及遣中使押送中书,文济不得已,取琴中七弦抚之。宰相问曰:“此新曲何名?”文济曰:“古曲风入松也。”上嘉其有守,亦赐绯衣。70同注64,第822 页。

我们注意到,绿待诏、绯待诏、九弦琴、帝王同时出现在这个文本中,反映了宋太宗与朱文济、蔡裔两位琴待诏关于九弦琴是否合理的互动和交锋。蔡裔表示赞同,朱文济的表现由“以为不可增”“辞以不能”到“不得已”的逐步退让。宋太宗除了情绪和动作表现,还通过“赐蔡裔绯衣”“文济……独衣绿”“亦赐绯衣”等方式来呈现一种威逼利诱、拉拢宽宥的过程,两人也以不同的方式完成了从绿待诏到绯待诏的转变。朱文济与宋太宗的“对立”并非只是琴待诏与帝王之间的对立,还有七弦琴所代表的古制与九弦琴所代表的革新之间的对立。当然,还有古曲《风入松》所代表的文人趣味与九弦琴所代表的政教意味之间的对立。然而最终帝王政治意图与文人趣味达成和解。宋代改革频仍,君臣之争、朋党之争起伏于北宋政坛。这段典故也可看作宋朝礼乐改革乃至政治改革的缩影,颇有一番象征意味。

这则典故中的“弹”与“听”,绿待诏与绯待诏把我们的视线引向《听琴图》,图中的政治意味,绿衣者和绯衣者让我们想到与琴有关的官职,即绿待诏和绯待诏。但对照这段典故,我们发现《听琴图》画面与此不符。弹琴的是帝王,听琴的是绿待诏与绯待诏。这张图显然不可能是这段典故的直接图解,而是别有衷曲。但这个典故对于理解这张图非常重要。

三 弹琴之手与大晟乐“指律”

现有的研究都谈到此图展示了徽宗朝院画高度的写实技巧,以及强烈的政治意涵。无论画作者是徽宗还是画院画家,均代表了宋徽宗的观念。因此我们应将此图置于徽宗朝的音乐活动和礼乐制度背景下来理解。

元符三年(1100)正月, 宋哲宗突然驾崩, 向太后与以曾布为首的群臣拥立端王赵佶为帝, 是为宋徽宗。七月, 太后还政,取消垂帘,徽宗开始亲政。此时的北宋王朝依然面临着内外交迫的隐忧。对外,辽、金、西夏这些少数民族政权无时无刻不在窥探着富有平和的汉人领土,对内,长期的冗官冗费,以及对外朝贡使得天水王朝的经济面临极大挑战,同时朝廷中因意识形态、政治理念、施政方针等不同产生了众多矛盾,随之而来的党争不断。短短两年间, 朝廷经历了新旧两党势力的起伏斗争,政策的主流再次倾向了“绍述”神宗的新法,开始重新支持先前已经失败的王安石“新政”。71罗家祥,《曾布与北宋哲宗、徽宗时期的政局演变》, 载《华中科技大学学报》2003 年第2 期,第51—57 页。

在这样的时代背景下,宋徽宗不愿意受制于士大夫体系、成为权力受到严格限制的君王,而想要成为汉唐模式中拥有绝对行政能力的君主,72[美]包弼德,《历史上的理学》,浙江大学出版社,2009 年,第112—113 页。因此掀起一场看似宣扬皇权,实为加强集权的政治活动。而礼乐活动作为一个政治生活中重要展示部分,成为宋徽宗表达政治主张的一种方式,大晟乐的制作就是宋徽宗叙述自己政治主张的手段之一。73屠立晨,《宋徽宗时期礼乐活动研究:以大晟乐为中心》,上海师范大学博士学位论文,2017 年,第48 页。

崇宁元年(1102)七月五日, 徽宗任命蔡京为尚书右仆射兼中书侍郎,六日焚元祐法,74《宋史》卷十九,第364 页。开始“崇宁新政”。讲议司详定措置的政事除了主要的盐法、茶榷、学校、钱法等项外,另有重要的一项就是议革“讹谬残阙”的“大乐之制”,即对旧乐进行改制。75与《宋史·乐志》对照,可推断《乐志》所言大晟乐之沿革基本出自《大晟乐论》;(参见[宋]刘昺,《大晟乐论》,载[宋]杨仲良编,《续资治通鉴长编纪事本末》卷百三十五,北京图书馆出版社,2003年,第4227—4232页。)胡劲茵,《北宋徽宗朝大晟乐制作与颁行考议》,载《中山大学学报》2010 年第2 期,第101 页。改制的办法,是以“复古”的方式来改革宫廷礼乐制度。76包弼德称徽宗回应了一个被当时的士大夫群体倡议的复古运动,他希望通过恢复古制来改革宫廷礼乐制度。[美]包弼德,《斯文:唐宋思想的转型》,刘宁译,江苏人民出版社,2001 年,第223—268 页。所谓“复古”,即恢复夏、商、周的“三代之治”。

“三代”已逝,如何实现“三代之治”,则须从当时所存文献中去探索,于是六经就成为实现“三代之治”的主要凭借,雅乐改革自然也要遵从六经。然而,直接记录古代乐制的《乐经》早已亡佚,《周礼》中有不少关于上古三代用乐的文献,但缺乏具体乐器、乐律的记载。因而历代复古者都是根据自己的理解从《周礼》寻找自己需要的“古制”。77杨倩丽、陈乐保,《用乐以合〈周礼〉:试论北宋宫廷雅乐改革》,载《四川师范大学学报》2016 年第2 期,第113—120 页。

“北宋乐议”的焦点是制定乐律的方法是否遵循古制。北宋的六次乐议,都用了不同的定律标准,制成了和岘乐、李照乐、杨杰乐、刘几乐、范镇乐等数种乐制。北宋时期的乐律学家确定黄钟标准音高的主要方法,大致可归为四种:1.累黍成尺或以黍容龠而生尺成律;2. 考证古代的尺度和与黄钟律高相关的嘉量以定律;3. 根据人声定律;4. 以皇帝的手指长度生尺定律。78李幼平,《宋代音乐艺术实践中的黄钟标准音高》,载《音乐研究》2001 年第2 期,第47—54 页。徽宗“大晟乐”的乐律即是最后一种。

“大晟乐”的乐律由蔡京推荐的道士魏汉津制定。魏汉津主“身为度、指生律”之说,79凌景埏,《宋魏汉津乐与大晟府》,载《燕京学报》1940 年第28 期,第105—132 页。又见凌景埏,《诸宫调两种》,谢伯阳校注,齐鲁书社,1988 年,第259—294 页。摒弃了前人用“累黍”之法制定的乐律,而根据“夏禹以身为度”的文献记载,采用了以“帝指为律度”的方式,“铸帝鼐、景钟。乐成,赐名大晟,谓之雅乐,颁之天下,播之教坊,故崇宁以来有魏汉津乐。”80同注61,第2938 页。至于魏汉津对于如何以“帝指为律度”,《宋史》中有详细的描述:

(崇宁)三年(1104)正月,汉津言曰:“臣闻黄帝以三寸之器,名为《咸池》,其乐曰《大卷》。三三而九,乃为黄钟之律。禹效黄帝之法,以声为律,以身为度,用左手中指三节三寸,谓之君指,裁为宫声之管。又用第四指三节三寸,谓之臣指,裁为商声之管。又用第五指三节三寸,谓之物指,裁为羽声之管。第二指为民、为角。大指为事、为征。民与事,君臣治之,以物养之,故不用为裁管之法。得三指合之为九寸,即黄钟之律定矣。黄钟定,余律从而生焉。臣今欲请帝中指、第四指、第五指各三节,先铸九鼎,次铸帝坐大钟,次铸四韵清声钟,次铸二十四气钟,然后均弦裁管,为一代之乐制。”81《宋史》卷一百二十八,第2998 页。

魏汉津以“帝中指、第四指、第五指各三节”与黄钟律管长度相对应,进而制定了徽宗朝礼乐的标准乐律,这是以“夏禹以身为度”复古旗帜下的革新。关于其指律理论是否可靠,从南宋朱子,到近现代音乐史学者杨荫浏,都保有存疑态度。82李幼平,《北宋大晟律初探》,载《黄钟》2002 年第2 期,第65—70 页。但杨荫浏在指出其“荒谬、无耻”的同时,也承认它确实形成了“能经得起考验,合于长期的应用”的大晟新律,而且“自从这次改定之后,一直用了一百七十多年,直到南宋末年,大体上没有重要的改变。83杨荫浏,《中国古代音乐史稿》,人民音乐出版社,1981 年,第389 页。

基于以上的背景,我们无法不注意《听琴图》中的弹琴之手(图5)。这双手细长、柔婉,如果再进一步观察细节,可发现甚至描绘了指节和较长的指甲,且指甲露出指端。这种“帝指”的描绘方式把我们的视线引向对历代图像史中的帝王之指的观察。

图5 《听琴图》弹琴者之右手

商周时期没有帝王像的传统,也没有类似于圣经传统中的那种偶像崇拜或反偶像崇拜。84徐良高,《从商周人像艺术看中国古代无偶像崇拜传统》,载《考古求知集》,中国社会科学出版社,1997 年,第334—352 页。至汉代,在现存的考古材料中出现了历代帝王像,其中最典型的例子莫过于山东嘉祥武梁祠中的古代帝王像。作为礼仪性质的图像,帝王常作宽袍大袖造型,手部无从可见,魏晋南北朝时传为东晋顾恺之《女史箴图》中的汉成帝、北魏司马金龙墓漆画屏风中的帝王、洛阳龙门宾阳洞的皇帝礼佛图、巩县石窟第一窟南壁的帝后礼佛图等均是如此。《历代帝王图》上的十三位帝王中,有五位的手部得以呈现,分别为吴主孙权、前汉昭帝、陈文帝(图6)、陈废帝85陈葆真考证图中标注“陈文帝”和“陈废帝”二人应为为梁简文帝和梁元帝,参见陈葆真,《图画如历史:传阎立本〈十三帝王图〉研究》,载《美术史研究集刊》2004 年第16 期,第12—15 页。、隋文帝,他们的手都有共同的特点,即短且肥,并绘有指节和指甲。如果考虑到图像的功能和应用范围,画像石等图像似乎显示了“帝指不可示外人”的禁忌。而《历代帝王图》更多是用于内廷供奉,作为鉴戒之用,86同注85。对于内廷的观看者“内人”而言,似乎可以无此禁忌,但对手的描绘与《听琴图》相比显然不是一个类型。

图6 [唐]阎立本,《历代帝王图》陈文帝局部,波士顿美术馆

南薰殿所藏的宋代帝王图是可兹参照最为直接的图像(图7)。宋帝或站或坐,多作四分之三侧面造型,宽袍大袖,其中宋徽宗手在袖中,无从得见。而宋太祖坐像、宋太宗立像、宋真宗坐像、宋仁宗坐像、宋神宗坐像、宋哲宗坐像均右手微露,可见小部分手掌以及大拇指,学者认为是“叉手示敬”的“叉手礼”,这种手姿最早出现于魏晋,成熟于唐五代,两宋更为流行。87黄剑波,《“叉手”礼图像考》,载《南京艺术学院学报》2014 年第4 期,第5—13 页。在宋、辽金壁画中均可见到。88沈从文,《中国古代服饰研究》,上海书店出版社,1997 年,第337 页。宋帝图像中两手位置的描绘方式与其他图像略有不同,相同的绘制在辽金壁画中也有出现,有可能是未完成的画稿。89黎晟,《宋代帝后像研究》,北京大学历史学系博士后研究报告,2016 年,第63—64页。此处感谢黎晟先生惠赠此研究报告。这种“似露还藏”的手指既表示了礼仪,也彰显了作为帝王的矜持。仅从露出的部分推测,手指长度正常,符合比例。其对容貌的描绘,也力求还原真实的宋帝形象。《听琴图》中细长柔婉的手指却与此有别,可见《听琴图》并不想呈现礼仪中或符合人体真实尺寸的手。因此,我们有必要从画中所呈现的另一个角度,弹琴之手出发,考察其使用中的手,而非上述静态的礼仪中的手的状况。

图7 [宋]佚名,《宋太祖坐像》,绢本设色,纵191 厘米,宽169.7 厘米,台北故宫博物院

绘画史中对于手、以及对抚琴之手的描绘,有个逐渐准确和细致的过程。从汉代到魏晋南北朝时期,从各种材质的图像中,我们不难发现这个演进。唐代墓室壁画中的弹琴之手,显示了这种演进的延续。让皇帝李宪墓室东壁南部描绘了一组乐队,其中一位乐工正演奏瑶琴,虽然对手指表现并不明显,但比例符合人体正常尺寸,力求表现现实生活中的演奏场景(图8)。90陕西省考古研究所编著,《唐李宪墓发掘报告》,科学出版社,2005 年,第152 页。同时,1952 年在西安东郊兴庆宫遗址附近出土的唐天宝四年(745)苏思勖墓中,描绘有弹奏七弦琴的场景,乐工将七弦琴放在腿上,左手按住琴弦,右手做拨弄状。人物形象简单概括,线条简练。手指并没有精细描绘指节与指甲,却也显得柔软修长,整个手掌、手指合乎正常比例。可见所绘是世俗生活的再现,故而力求呈现现实的手。91《中国墓室壁画全集》编辑委员会编,《中国墓室壁画全集2·隋唐五代》,河北教育出版社,2011 年,第116 页。宋画中也不乏弹琴的图像,佚名所作的《卢鸿草堂十志图》描绘了一个临流弹琴的文人,画作似乎更在意对整体氛围的描绘,而对弹奏动作和手部并未着力。92《宋画全集》提出“应是宋代所作”的观点。(参见浙江大学中国古代书画研究中心编,《宋画全集》,浙江大学出版社,2010 年,第一卷第六册,第122 页,图版说明见第231 页。)佚名《九歌图》中“云中君”乐队里,一男性正在演奏古琴,依琴弦似为八弦琴。演奏者左手按在琴弦上,右手正在弹奏,手指偏长,指甲可见。但与《听琴图》中手指长度相比,尚有距离。且该图具有“南宋院画特征”,无法用于论证《听琴图》手指图式的来源,或可理解为这种稍长手指和指甲是对北宋或更早传统的继承。93《宋画全集》认为此图具有“南宋院画特征”。(参见浙江大学中国古代书画研究中心编,《宋画全集》,第三卷第一册,第198 页,图版说明见第275 页。)因此可理解为这种稍长手指和指甲是对北宋或更早传统的继承。河南博物院藏有一件宋代三彩听琴图枕,绘有一人弹琴。弹琴者将双手按在琴弦上,目视对方,画面更注重对整体弹琴、听琴场景的描绘,并未对琴和弹琴之手有过多关注(图9)。94张滢,《彩枕伴梦、宋风遗韵:院藏宋代三彩听琴图枕和婴戏枕赏析》,载《文物天地》2017 年第7 期,第44 页。

图8 李宪墓室壁画中乐队演奏图线描图

图9 宋代三彩听琴图枕局部,河南博物院

这种长手指的表现来源何处?如果我们把目光投向魏晋以来的佛教人物图像,或能有所发现。这种细长柔婉的手,最早在敦煌莫高窟南北朝壁画中可见,如第272 窟中十六国时期的“礼佛手”(图10)、第251 窟北魏“菩萨手”,非常之长,但没有描绘指节和指甲。莫高窟第288 窟西魏时期的“伎乐手”也与菩萨手没有分别。这种情况在隋代发生了变化,如第392 窟隋代“天王手”,手指粗壮、指节短而圆、指节明显,呈现出与之前截然不同的特征,同时第380 窟隋代“持花手”、第417 窟隋代“药叉燃灯手”、第419 窟隋代“供宝盒手”、第248 窟隋代“菩萨手”以及第311 窟隋代“飞天手”,均有类似特征,但手指的粗短程度略有不同。可以看出,此时人们根据所绘对象身份不同做了相应的调适。敦煌莫高窟壁画中,“弹奏之手”的描绘方式也基本与此同步,如第313 窟隋代“伎乐手”,左手端着琵琶,手指粗短、指节明显、指肚短而圆。第220 初唐窟、第148 窟盛唐窟、第16 窟五代窟的“伎乐手”,均为拨弄箜篌的手,显示出上述类似特征。也就是说,在手指长度表现上,“伎乐手”并未做不同表现。这种情况在此后的壁画中一直得以延续。95以上图例,均采自杨东苗、金卫东、李松编绘,《敦煌手姿:敦煌高昌古格手姿白描600 例》,浙江人民美术出版社,2016 年。《听琴图》中细长柔婉的手指,与隋代以前敦煌壁画中的佛教人物更为接近,而且更长,即其借鉴了魏晋传统又有所拓展。

图10 敦煌272 窟中十六国时期的“礼佛手”线描图(左)

超长的指甲在历代绘画中并不多见。指甲露出指端,以及指甲退入指端是常见两种描绘方式。96指甲的长短以及与手指的关系,也被用以对绘画作品断代。参见李霖灿,《采芝图和敦煌手印:纪念大千先生》,载《故宫文物月刊》1983 年总第2 期,第22—28 页;徐锦顺、艾里玛·阿克沙别克,《绘画断代新途径:五代以前壁画人物的指甲与耳朵》,载《荣宝斋》2013 年第10 期,第124—126 页。敦煌壁画中,最早可见的是退入手指的指甲,如莫高窟第435 窟北魏“持花手”,这种指甲是敦煌壁画中的常见现象。较早描绘指甲微露出手指的,是第428 窟北周“弟子手”(图11),第220 窟初唐“持扇手”中,一只手中同时描绘有露出和退入的指甲,这也是敦煌壁画中唯一的一例,反映了人们已经意识到这两种不同的形态。值得注意的是,这只手还描绘有饱满的指节,跟之前没有表现指节的手指有明显差异。此外,还可发现几例中唐时期的敦煌壁画中绘有指节、露出的指甲,如榆林窟第25窟中唐“菩萨手”和“持莲手”(图12)。也就是说,对于指节和露出指甲的描绘,是北周开始出现,中唐以后渐次增多。

图11 敦煌第428 窟北周“弟子手”线描图(中)

图12 榆林窟第25 窟中唐“持莲手”线描图(右)

面对宋画,如果我们的目光不止聚焦于“弹琴之手”,而是别的人物手指,便能发现长的手指并非不能见到。《韩熙载夜宴图》“清吹”部分中,几位手持笛、箫的仕女的手部都柔婉细长、指甲明显,显得优雅灵巧,似乎是为了凸显其演奏的高超技巧。在起首部分,我们惊讶地发现,韩熙载下垂的左手超乎寻常的长,与手掌和整个人体的比例不称,且没有表现指节(图13)。然而奇怪的是,另外三位“韩熙载”的手,其手指、手掌的比例均在正常范围之内。如果考虑到这件作品为南宋中晚期摹本,其中混杂有从五代顾闳中到南宋中晚期的信息,97参见傅熹年,《浅谈做书画鉴定工作的体会》,载《中国书画鉴定与研究·傅熹年卷》,故宫出版社,2014 年,第15 页;张朋川,《〈韩熙载夜宴图〉图像研究》,北京大学出版社,2016 年。那么不妨设想,这两种不同的手可能分属于不同的时期。或者说,某些信息在反复临摹复制的过程中经过改易,而其中较容易被改动的,显然是那一只唯一的长手。其如此的不合比例,可能正是在历次临摹过程中逐渐被加长的结果,那么,它不仅反映了南宋中晚期的信息,也显示了对前代的传承。

图13 《韩熙载夜宴图》中韩熙载下垂的左手

现藏故宫博物院的宋佚名《番王礼佛图》,多被人认为是李公麟所作,尽管这说法有待商榷,但画中所呈现的北宋人物画风格较为明显。98浙江大学中国古代书画研究中心编,《宋画全集》,第一卷第六册,第1—2 页,图版说明见第227 页。值得注意的是,其中释迦牟尼的手尤其长(图14),而番王的手则是正常世俗之人的样子。可见,将超长手指用于描绘佛教之主,是为了与番王形成鲜明对比。释迦牟尼的手是与《听琴图》中弹琴者最为接近的手,《朝元仙仗图》中扶桑大帝君也有着修长的手,显示出与《听琴图》类似的特征。结合上述与宋帝手指的比较,我们不难发现,《听琴图》并不想表现一双写实的手,而是想更接近佛教之主的手。我们注意到,最晚在北宋,在佛道题材的卷轴画中,均出现对神祇人物修长手指的描绘。而在《宣和画谱》中的“道释门”里有多位道释题材兼能的画家,如武宗元。因而,在描绘道释人物时,其技法、样式和画面元素表现的共享互通是完全可能的。

尽管魏汉津言之凿凿“欲请帝中指、第四指、第五指各三节,先铸九鼎……”,但他可能没有见过宋徽宗的手指,因为当时徽宗听从内侍之言“帝指不可示外人”“但引吾手略比度之”。直到政和七年(1117):

帝一日忽梦人言:“乐成而凤凰不至乎!盖非帝指也。”帝寤,大悔叹,谓:“崇宁初作乐,请吾指寸,而内侍黄经臣执谓‘帝指不可示外人’,但引吾手略比度之,曰:‘此是也。’盖非人所知。今神吿朕如此,且奈何?”于是再出中指寸付蔡京,密命刘昺试之。时昺终匿汉津初说,但以其前议为度,作一长笛上之。帝指寸既长于旧,而长笛殆不可易,以动人观听,于是遂止。盖京之子绦云。99同注81,第2998—2999 页。

徽宗从“帝指不可示外人”到“再出中指寸付蔡京”一事表明,帝指至少是可以在内廷和重臣之前展示的,甚至可用于图绘,并在一定范围内展示,也由此推断此图可能作于政和七年之后。此外,这有助于我们更加深入地理解这张图的功能和使用范围,图中的手指不仅仅是宋徽宗的手指,其来自佛道绘画的形式特征,使图中的手指具有“帝指”和道教神祇的神圣性。

四 九弦琴与大晟乐

宋徽宗“以指为律”是“夏禹以身为度”礼乐传统的继承,也反映了在此传统上的革新。宋太宗创九弦琴其实也是同样的理路。舜作五弦琴,周文王、武王各增一弦,成七弦琴,宋太宗再增两弦,为九弦琴。宋太宗增作九弦琴也是延续先圣传统上的革新。宋太宗所创的九弦琴并不只是象征意义上的,还将通过多种方式将其用于礼乐活动之中。如至道元年(995)冬十月,又撰新谱三十七卷, “凡造九弦琴宫调……各一”100同注61,第2944—2945 页。,命太常乐工练习以备登歌荐献之礼使用。至道二年(996)春正月,音律官田琮就以“新增九弦琴、五弦阮均配十二律,旋相为宫,隔八相生,并已叶律,冠于雅乐。”101[宋]钱若水修,《宋太宗皇帝实录校注》卷七十六,第647 页。太宗即下诏废除拱辰管,以九弦琴代之。

就是这样真正立于音乐的乐器,在宋代复古卫士的眼中却是“未全乎古乐之发也,幸而太宗皇帝造九弦之琴列之太乐,而拱辰亦自此废,岂非有意复古欤”。102[宋]陈旸,《乐书》卷一四八,第684 页。太宗此举不但为九弦琴找到运用于实际的理论依据,还将九弦琴运用于宋代的雅乐乐队中。九弦琴的创立成为宋太宗的标志性业绩,以至于其驾崩之后,王禹偁作《太宗皇帝挽歌》,其中有“何人开殿阁,尘暗九弦琴”一句。103[宋]王禹偁,《小畜集》卷十一,景印文渊阁《四库全书》,第1086 册,第114 页。

宋太宗关于九弦琴的传统在之后得以传承。宋太宗时将撰的《九弦琴谱》二十卷,《五经阮谱》十七卷,藏于禁阁。104[宋]朱长文,《琴史》卷五,江苏凤凰文艺出版社,2017 年,第227 页。宋真宗大中祥符五年(1012)又由龙图学士陈彭年奉诏编录,并奉安于三馆。105“奉诏编录太宗御集四十卷……九弦琴谱二十卷,五弦阮谱十七卷,棋势图谱各一卷”,参见[宋]王应麟,《玉海》卷二十八《圣文》,景印文渊阁《四库全书》,第943 册,第673 页。大中祥符六年(1013)正月,赐王旦等《太宗御集》四十卷目一卷、《琴谱》二卷、《九弦琴谱》二十卷;四月,出太宗游艺集并亲制乐曲、九弦琴五弦阮谱,付史官及太乐署。106[ 宋] 李焘,《续资治通鉴长编》卷八十,第1823 页。宋仁宗景祐二年(1035)九月,又出两仪琴及十二弦琴二种,以备雅乐,又敕更造七弦、九弦琴,皆令圆其首者以祀天,方其首者以祀地。宋仁宗皇佑二年(1050),将太宗《九弦琴谱》赐予三馆,即国家藏书之地等处,并用于宋仁宗庆历年间(1041—1048)的祀仪中:

岁时常祀、中祀以上,用登歌乐,亦如之,而无协律郎,挟仗色及麾南郊坛宫悬用工员二百六十五,歌三十、篪十六、埙十七、巢笙笛各十六、编钟编磬镈钟各十二、筝、阮咸、九弦琴、七弦琴、筑、瑟、箫各十六、竽笙十四、建鼓四、柷敔各一、雷鼓二。107[宋]欧阳修,《太常因革礼》卷十七,清广雅书局丛书本,叶一至二。

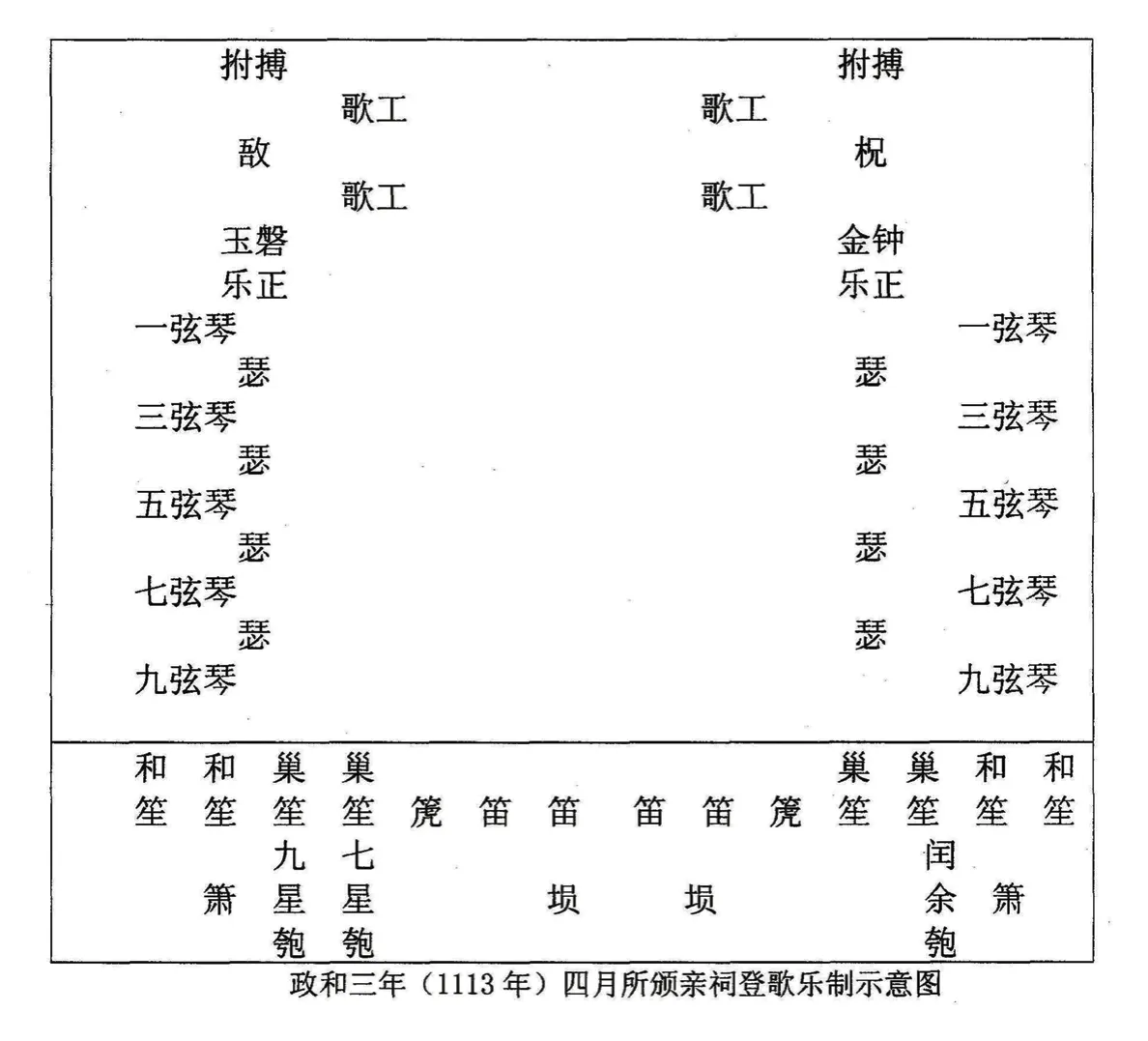

九弦琴在宋徽宗时期得以进一步传承,得到乐官陈旸的认可,他认为“太宗皇帝因太乐雅琴更加二弦,召钱尧卿按谱,以君、臣、文、武、礼、乐、正、民、心九弦按曲,转入大乐十二律,清浊互相合应……合古琴之制,善莫大焉。”108同注43,第507—508 页。在大晟乐中列八音之器,其中丝部有五:曰一弦琴,曰三弦琴,曰五弦琴,曰七弦琴,曰九弦琴,曰瑟。魏汉津对此有说明:“古者,圣人作五等之琴,琴主阳,一、三、五、七、九,生成之数也。”“伏羲作琴有五弦,神农氏为琴七弦,琴书以九弦象九星。”109同注45,第3009—3010 页。九弦琴的重要性得以进一步确立,并用于宫廷雅乐乐队的演奏之中。如“政和三年四月”亲祠登歌之制:“一弦、三弦、五弦、七弦、九弦琴各一。瑟四,在金钟之南。”110《宋史》卷一百二九,第351 页。此外,九弦琴还用于中祠登歌乐队、大祠宫架乐队之中。111宫架乐队是宫悬之乐在宋代的称谓。宋以前称“宫悬”,这也是宋代对西周礼乐制中“宫悬”之乐的继承。登歌乐是在堂上演出且有歌唱的小型乐队,其特点与宫架乐队相比,除了无随月用律外,其他与宫架乐队相仿,只是乐队排列和乐器的使用,较宫架乐队规模要小一些。

作为宋代乐器发展的代表性乐器,弦类乐器和管类乐器在雅乐乐队中的使用数量远远超过金石类乐器,如在亲祠宫架乐队中共用三百六十一件乐器,弦管类有二百七十六件,占74%,而金石类乐器仅有四十八件,占13%。在亲祠登歌乐队中共有四十五件乐器,其中弦管类有三十七件,占82%,而金石类仅有两件,占4%。112见张丽,《宋代乐队编制研究》,河南大学硕士学位论文,2001 年,第15 页。从政和三年(1113)四月所颁亲祠登歌乐制编情况中可以看出(图15)113关于政和三年四月所颁亲祠登歌乐制示意图摘自崔萌,《大晟府对宋代音乐文化的影响》,第10 页。,所用乃为“宫悬”之设置,这正是西周以来所确立之乐悬制度中最为尊崇的类别。大晟府时期的乐器多为弦、管乐器,可见九弦琴在乐队中的重要位置。

图15 亲祠登歌乐制示意图

九弦琴可以理解为大晟乐延续祖先传统的象征,并在徽宗朝大晟乐乐队中有创造性的使用。但大晟乐中并没有放弃七弦琴的使用,相反,甚至一弦琴、三弦琴、五弦琴皆有出现。这一方面反映了弦类乐器使用比例的增长,另一方面也反映对于多种弦类乐器的兼容。一弦琴、三弦琴、五弦琴和七弦琴在历史传承中与文人具有深刻的渊源。尤其是七弦琴,在宋代文人、琴僧中流传甚广。如前所述,朱文济就被认为是宋代琴僧派的祖师。而九弦琴则一直深藏宫中,外人不可得见,《九弦琴谱》也秘藏于三馆,仅偶被赏赐重臣。宋僧文莹曾云“京师遍寻琴、阮,待诏皆云七弦阮、九弦琴藏秘府,不得见。”114[宋]文莹,《湘山野录·续录·玉壶清话》,郑世刚、杨立扬点校,中华书局,1984年,第67—68 页。九弦琴的宫廷秘器性质,与七弦琴兼具宫廷和文人乐器的性质不同。以此,我们再看《听琴图》中的琴一头九弦、一头七弦的描绘,或可理解为宋徽宗意在礼乐政治与文人趣味、改革与传统之间取得平衡。琴成为一种象征,生动地反映了宋代自太宗到徽宗宫廷礼乐改革的状况。

九弦琴在宣和元年(1119)四月罢用,因而《听琴图》当作于此时之前:

蔡攸言:“奉诏制造太、少二音登歌、宫架:……其二,太、正、少琴三等。旧制,一、三、五、七、九弦凡五等。今来讨论,并依《律书》所载,止用五弦,弦大者为宫而居中央,君也。商张右傍,其余大小相次,不失其序,以为太、正、少之制,而十二律举无遗音。其一、三、五、七、九弦,太、少乐内更不制造。”115同注45,第3024 页。

大晟乐看似是徽宗朝制定的一套音乐制度,实际上却是当时一项重大的政治举措。它是在徽宗朝廷的主导下,有层次、有步骤地逐渐展开并最终完成的。从筹备、制作到颁行,共经历了四个阶段,每个阶段都有特定的内容和目标,层层递进,并与其他政策形成横向链接,相互作用, 相互促进,对当时的社会造成影响。116林萃青,《宋徽宗的大晟乐:中国皇权、官权和宫廷礼乐文化的一场表演》,载《宋代音乐文化阐释与研究文丛 宋代音乐史论文集理论与描述》,上海音乐学院出版社,2011 年,第59—95 页。胡劲茵,《北宋徽宗朝大晟乐制作与颁行考议》,第100—112 页。

大观四年至政和元年(1111),徽宗朝改作的大晟新乐从音声器具到仪式制度都得到了全面的整备与确立,并由此开始从雅乐向燕乐、衙前乐、军乐以及民间乃至域外推广传播。至政和三年才开始进入向全国立法推行的新阶段。至宣和二年(1120),诏罢大晟府制造所并协律官,宣和七年(1125)年,因金人入侵,废除大晟府。117龚延明认为大晟府属礼部而非如《宋史》所言属太常寺,大晟府裁撤于宣和七年而非如《宋史》所言的宣和二年,见龚延明,《宋史职官志补正》,中华书局,2009 年,第262—263 页。

在这推广期间,大晟乐经历多次宋徽宗亲自参与的按试。如“政和间,诏以大晟雅乐施于燕飨,御殿按试,补徵、角二调,播之敎坊,颁之天下。”118《宋史》卷一百四十二,第3345—3346页。在政和三年五月,徽宗亲临崇政殿,“亲按宴乐”。然后“令尚书省立法,新徵、角二调曲谱已经按试者,并令大晟府刊行,后续有谱,依此。其宫、商、羽调曲谱自从旧,新乐器五声、八音方全。”119同注45,第3017—3018 页。宋徽宗“亲按宴乐”的史实可引导我们将其与《听琴图》中的弹琴者进行关联性考察。

五 弹琴者形象:人间帝王与道教帝君的合成

《听琴图》中弹琴者的道袍形象一般被指向宋徽宗的道教信仰。在徽宗之前的七位皇帝中,只有宋真宗与几位唐朝皇帝一样,积极支持道教。与真宗一样,徽宗也是一位热诚的道教支持者,甚至犹有过之。120关于宋徽宗崇尚道教的许多史实,可参见金中枢,《论北宋末年之崇尚道教》,载《宋史研究集》第 7、8 辑,台湾编译馆,1974—1976年;王曾瑜,《宋徽宗时的道士和道官群》,载《华中国学》2015 年第2 期,第125 页。Ebrey, Patricia. “Taoism and Art at the Court of Song Huizong”, Taoism and the Arts of China, University of California Press, 2000, pp.95-111.以大晟乐为代表的宋徽宗礼乐改革进程中有多位道士参与,121王曾瑜,《宋徽宗时的道士和道官群》,第125—133 页。宋徽宗的崇道政策基本上是与礼乐改革并行的,在其礼乐改革进程中,借用了道教的力量。

针对《听琴图》中的弹琴者(图16),已有的研究多以南薰殿图像来作比较,指认其为宋徽宗。122参见杨新《〈听琴图〉里画的道士是谁?》一文,以及黎晟,《宋代帝后像研究》,第132—133 页。与南薰殿图像中《宋徽宗坐像》(图17)对比,相似之处在于,两图中人物都是坐姿,眼睛看向左侧。就脸部特征而言,两图中脸庞都是微胖偏圆,下部的腮部、口鼻的形状以及口鼻连接处较为相似。但仔细观察,不同之处也很明显,主要集中在鼻子以上:南薰殿《宋徽宗像》为倒八字眉,《听琴图》中眉毛形态与之相反;南薰殿《宋徽宗像》眼睛为杏仁眼、双眼皮,略带笑意,《听琴图》中则为斜长眼,没有表情。如果用两种不同情绪状态来解释这两者之间的明显差别,很难解释。就整体技法而言,南薰殿图像以晕染来呈现脸部肌理,《听琴图》中多用平涂略加晕染。南薰殿《宋徽宗像》脸部整体上表现为线条柔和、略带微笑,较为生动,一眼便能识别是人间帝王的鲜活形象。123黎晟指出宋帝中“太祖、太宗、真宗”的“用”字型脸,“仁宗、英宗、神宗”的“国”字型脸多见于程序化的宗教绘画的偶像图式,道教仙人脸型多是此种样式。而哲宗至光宗六帝面容渐趋多样化,极少出现过于方正的样式,很难看出画家有意地塑造这种感觉。参见黎晟同注89,第42 页。《听琴图》中以鼻子为界限,上、下部分出现了形象传达上的某种“断裂”,下部分接近南薰殿《宋徽宗像》,似乎想呈现真实鲜活的宋徽宗的个人特征;而上部分的眼神冷漠、缺乏表情,更多来自程式化的宗教人物形象。因此,这是一张兼具真实性和符号化的面孔。

图16 《听琴图》中弹琴者形象

图17 [宋]佚名《宋徽宗坐像》局部,绢本设色,纵188 厘米,横106.7 厘米,台北故宫博物院

南薰殿中宋帝坐像为御容像,124御容又叫神御、御真、御影、圣容、圣像、仪容、写真、画像等,是为古代为祭祀、供奉、瞻仰等活动而专门绘制或塑造的帝王、后妃等的图像。(刘兴亮,《论宋代的御容及奉祀制度》,载《历史教学》2012 年第6 期,第20 页。)宋代的御容制作一般可分为官方制作和民间私制两种类型。所谓的官方制作主要是朝廷以国家意志设立专门机构,委派专人进行制作。宋代制作御容的主要机构是翰林图画院(神宗元丰以后改称“图画局”),专门负责御容绘制的则为图画院祗候或翰林待诏。徽宗时期的朱渐为翰林待诏,就曾被命写六殿御容。125刘兴亮,《论宋代的御容及奉祀制度》,第20 页。需要注意的是,画史中有画师描绘当朝皇帝御容的记载,如刘道醇《圣朝名画评》卷一:“沙门元霭,……通古人相法,遂能写真。太宗闻之,召元霭传写。……章圣即位,召霭写先帝侧座御容,恩赐甚厚。”126[宋]刘道醇,《圣朝名画评 五代名画补遗》,徐声校注,山西教育出版社,2017 年,第49 页。南薰殿帝后图像中的半身像类型大概属于此类。而正襟危坐的坐像与此不同,其制作需得到帝后或近臣的肯定,因此更具有理想化的特征,可能是为祭祀、供奉、瞻仰等活动而专门绘制的图像。127黎晟,《宋代帝后像研究》,第130 页;刘兴亮,《论宋代的御容及奉祀制度》,第20页。宋代的御容主要奉安于佛、道寺庙御容殿;还有景灵宫、内廷诸阁、宫馆,同时亦有宗室及私门奉安御容情况出现,这使得御容传播很广,不难见到。128汪圣铎,《宋代寓于寺院的帝后神御》,载《宋史研究论丛》2003 年第5 期,第241—256 页;刘兴亮,《论宋代的御容及奉祀制度》,第21 页。但是,这类图像按惯例应绘于皇帝宾天之后。按照这样的理解,南薰殿图像中的《宋徽宗坐像》可能为南宋高宗时期所作的先帝像。129畲城认为可能为南宋时所作,见其《宋代绘画发展史》,荣宝斋出版社,2017 年,第165 页。或者说,用于供奉的御容像中不会有当朝帝王像,也不大可能被广泛传播。但前述帝王的半身像多于本朝完成,两者在写实的层面上是一致的。因此,《听琴图》中的写实来源就不难理解。这也提示我们,包含当朝帝王图像的画作,有些可能存有某些禁忌。《听琴图》中宋徽宗半真实、半符号化的描绘,或许正是出于这种考虑。而且,我们可以推断,《听琴图》所预设的观者范围较小,只在内廷近臣之间。

帝王形象的宗教化渊源有自。东汉末期,不用人像作为祭祀对象的图像禁忌已经开始全面松弛。北魏时期,逐步把对佛的崇拜同对帝王的崇拜结合起来。130吴焯,《佛教东传与中国佛教艺术》,浙江人民出版社,1991 年,第382—384 页。北魏第一代、二代帝王接受“皇帝即如来观”,造像运动以及寺院营造等活动大盛。到了正平二年(452)十二月,“诏有司为石像,令如帝身”。文成帝下令复佛,在刚刚恢复佛法时候强调佛像与帝王像的联系。很可能制作造像的僧侣为了生存而加快了佛像与帝王像的结合,才出现了昙曜在云冈开凿的“昙曜五窟”。131焦琳,《帝后礼佛图研究》,中央美术学院博士学位论文,2015,第38 页。北周孝明帝、南朝梁武帝等人,皆曾将本朝先帝的形象寓于佛像之中,力图塑造为宗教偶像。这一方面是出于崇佛的考虑,另一方面也是为展现帝王神性的一面,表达帝王即佛化身的观念。至少从隋代开始,帝王还有意识地将自己宗教偶像样式的形象向全国推广,供奉于各处寺院。唐代亦是,唐玄宗时期制作了大量的当朝帝王像颁布所,甚至玄宗像可能有佛教和道教两种样式。132黎晟,《宋代帝后像研究》,第149—150 页。宋朝多位皇帝崇信道教,皇帝御容也被作为描绘天帝的蓝本:

文臣武宗元,尝于西京上清宫画三十六天帝。其间赤明和阳天帝,潜写太宗御容,以宋火德王,故以赤明配焉。真宗祀汾阴还,道由洛阳,幸上清宫,忽见御容,惊曰:“此真先帝也!”133[宋]佚名,《宣和画谱》卷四,王群栗点校,浙江人民美术出版社,2019 年,第46—47 页。

这是道教神像、道教神像与帝王像合二为一的例子,此般结合在徽宗朝得以延续。

大观元年(1107),宋徽宗诏令道士序位在僧众之上,表明他崇尚道教的开始。政和五年(1115),受到宋徽宗宠信的道士林灵素向徽宗讲述了他新创立的道教派系神霄派,在这个新的派系中,天界共有九霄,神霄是最高的一重,位阶比掌管道教仙境的其他神仙都要高,徽宗被视为是上帝的长子,即神霄玉清王,号为长生大帝君,主管南方。蔡绦《国史后补》对此记载最为详尽:

政和七年,134唐代剑考证为“政和五年(1115)”,参见唐代剑,《论林灵素创立神霄派》,载《世界宗教研究》1996 年第6 期,第61 页。有林灵素者……始曰:“神霄玉清王,上帝之长子,主南方,号长生大帝君。既下降于世,乃以其弟主东方,青华帝君领神霄之治,天有九霄,而神霄为最高。”135[宋]杨仲良,《 皇宋通鉴长编纪事本》卷一二七,黑龙江人民出版社 ,2006 年,第2131—2132 页。

在这里,人间帝王和道教神祇“人神合一”,神权、皇权合一,徽宗因而获得了人间帝王和道教神祇的双重权力。

长生大帝君在道教史神仙系列中有个演变的过程。追溯到东晋时期,其原型为扶桑大帝。在相当长的一段时期中,扶桑大帝都有着玉清境元始天尊属下最高神的地位。葛洪《枕中书》称元始天王与太元玉女通气结精,先生天皇,即扶桑大帝东王公。其中扶桑大帝乃元始阳气,主治东方,其后更与东王公(后来的东华帝君)为同一神。在唐代前后,扶桑大帝和东王公才分身为两个神仙,而扶桑大帝的地位远远高于东王公。这种神祇排位顺序,到宋代进一步被强化。

大概在北宋徽宗之际,随着道教神霄派的发展,神霄道士们将神霄玉清王与扶桑大帝结合在一起,形成了一个新神,即便仍是元始天王的长子,但已不再是东王公。其有三个名字,即南极长生大帝、九龙扶桑日宫大帝、高上神霄玉清真王,也就是说他又与南极长生大帝结合在一起了。这意味着高上神霄玉清真王、长生大帝君与扶桑大帝之间的同一关系。136吴秋野,《〈朝元仙仗图〉与〈八十七神仙卷〉为早期全真教神系图考:兼谈二图断代及民间宗教画为文人画归化现象》,载《荣宝斋》2011 年第11 期,第76—87 页。

在《朝元仙仗图》中,我们可以发现扶桑大帝的形象(图18)。其面部与《听琴图》有颇多相似之处,尤其是嘴唇和口鼻联合处的造型,此外其狭长的眼部形状,以及冷漠高古的眼神与《听琴图》中的几乎毫无二致。《八十七神仙卷》中,与扶桑大帝同样位置的图像基本相似。吴秋野认为《朝元仙仗图》与《八十七神仙卷》所反映的是早期全真教神系图。《朝元仙仗图》的绘制应在金宋时代,代表了全真教北方绘画的普遍风格。其上有南宋乾道八年(1172)张子□的题跋,如果它是摹本,则原作的绘制年代也应该就在此之前。137同注136。李凇推测现存归于武宗元名下的《朝元图》原本就是南宋翟汝文自己执笔之作而不是他的藏品,其母本可能来自武宗元,或是其摹本。而《八十七神仙图卷》当作于北宋初期,可能为宋初著名画家王瓘,或北宋前期画家武宗元所作。138李凇,《论八十七神仙卷与朝元仙仗图之原位》,载《艺术探索》2007 年第3 期,第5—28 页。吴秋野认为这两件作品都反映了世代传授于民间的宗教人物画画法,把其作者归于名家名下,以为是文人画家如赵孟頫归化的结果。139同注136,第85 页。

图18 《朝元仙仗图》中扶桑大帝形象

《听琴图》中弹琴者面容混合了南薰殿图像中宋徽宗形象,以及流行于北方的道教神祇长生大帝君早期的扶桑大帝形象,而宋徽宗正是神霄派中的“长生大帝君”和“神霄玉清王”。从《朝元仙仗图》和《八十七神仙卷》的制作传播情况来看,扶桑大帝的形象早在民间流行,这个道教神祇形象与宋徽宗形象的叠加,构成了《听琴图》中的弹琴者形象。

宋徽宗对于道教神像并不陌生,甚至还亲手绘制过道教神像。崇宁五年(1106),他所宠信的道士刘混康离开京城时,徽宗赏赐一幅自己绘制的老子像和更多的道经。大观元年,徽宗又赐给刘混亲手绘制的道教最重要的两位神灵(元始天尊和灵宝道君)的画像。140曾枣庄、刘琳主编,《全宋文》,上海辞书出版社,2006 年,第129 册,第183 页;第164 册,第104、122 页。[元]刘大彬,《茅山志》卷四,载李一氓,《道藏》,文物出版社、天津古籍出版社、上海书店出版社,1988 年,第5 册,第568—569 页。徽宗朝廷给茅山赞助建造元符万宁宫,宫宇于崇宁五年竣工,四座主殿中有三座均与徽宗有密切关系,其中景福万年殿供奉的是徽宗的本命星神,141刘长东,《宋代佛教政策论稿》附录二《本命信仰考》,巴蜀书社,2005 年,第422—424 页。这座本命星神有可能是根据徽宗本人的形象塑造。142伊沛霞,《宋徽宗》,广西师范大学出版社,2016 年,第118 页。因此,宋徽宗对于自己形象用于道教神祇的制作并不陌生,甚至是支持的。但这种以当朝帝王为蓝本的道教神祇形象应该不会是南薰殿藏半身像那种写实类型,最多是南薰殿藏坐像那种理想化类型,当然更可能是结合人间帝王的写实和道教神祇的符号化类型,即《听琴图》中弹琴者类型,以及《朝元仙仗图》中扶桑大帝,也即长生大帝君类型。143王正华认为长生大帝君这类塑像可能是依照徽宗相貌而作。见其《〈听琴图〉的政治意涵:徽宗朝院画风格与意义网络》,第93 页。

从图像使用的私密和公开程度而言,以上分析给出了宋徽宗形象的三种类型。

宋徽宗不断降旨将长生大帝君神像的推广。政和六年(1116)十月甲申,诏奉安长生大帝君神像于天章阁西位鼎阁。144燕永成校正,《皇宋十朝纲要校正》卷十七,中华书局,2013 年,第491 页。政和七年二月辛未,诏天下:“天宁万寿观改为神霄玉清万寿宫,仍于殿上设长生大帝君、青华帝君圣像。”145[清]毕沅,《续资治通鉴》卷九十二,标点续资治通鉴小组点校,中华书局,1957 年,第2386 页。我们注意到,长生大帝君神像出现了在较短时间内由内府向全国寺观推广供奉的过程。

政和七年正月十四日,徽宗颁诏讲述了他对道教及其流派的最新理解。他认为道教有五种流派,前四种分别以元始天尊、老子、庄子和张道陵为宗师,而“至于上清通真、达灵神化之道,感降仙圣,不系教法之内,为高上之道,教主道君皇帝为宗师”。该年夏四月,宋徽宗进一步提升了自己在道教中的地位,认为:“朕乃昊天上帝元子,为大霄帝君”“并册朕为教主道君皇帝。”又申明“教主道君皇帝者,即长生大帝君,道教五宗之一,所谓神化之道,感降仙圣,不系教法之内者也。”146同注145,第2386—2387 页。不难想见,彼时在全国范围内比较容易见到长生大帝君神像,进而想见徽宗皇帝容貌,并接受这位人间皇帝和道教帝君的双重权力。

宋徽宗推广道教,提升道教的地位,以及册封自己为道君皇帝,其目的是推进改革,礼乐改革、大晟乐即是其中的一部分。宋徽宗对道教的推广进程与大晟乐的创立推广基本同步。因此,《听琴图》极可能是大晟乐借助道教力量进行推广的图像。图像的观者很容易想到弹琴者的人间帝王和道教帝君的身份。

通过《朝元仙仗图》中的扶桑大帝的形象我们可以想见长生大帝君的容貌,除此之外,我们很难忽视图像中的衣冠服饰,即帝王冠服,为庄重场合的服饰。政和七年宋徽宗册封自己为“教主道君皇帝”不久,他和道士们就目睹了作为道教神祇的“教主道君皇帝”的降临:“而已二天人蹑空乘云,冉冉而下。其一绛服玉冠,天颜和豫,盖教主道君皇帝也。其一上下青衣,俨若青华帝君之状。”147[宋]杨仲良,《皇宋通鉴纪事本末》卷一百二十七,李之亮校点,黑龙江人民出版社,2006 年,第2131—2132 页;[清]黄以周编,《续资治通鉴长编拾补》卷三十六,顾吉辰点校,中华书局,2004 年,第1140 页。这里“教主道君皇帝”的“绛服玉冠”为道教法衣,也是庄重场合的服饰。隋唐时期,道教内部对道士服饰要求颇为严格, 道服体现了严格的宗教禁忌与制度规定。“法服”为举行道教仪式、斋醮活动法时所穿,北宋道书《玉音法事》卷下记载了宋真宗时《披戴颂》的有关规定, 道士所穿法服包括:“云履”“星冠”“道裙”“云袖”“羽服”“帔”“朝简”七部分,法服各部分的装饰图案各有不同的象征含义和宗教功能。148李一氓,《道藏》,第11 册,第145 页。北宋道士贾善翔撰《太上出家传度仪》所载道士服饰也有类似分类, 一般包括以上七个部分,并对这些部分富含的宗教象征含义及宗教功用进行了更为周详的阐述。149[宋]贾善翔,《太上出家传度仪》,载李一氓,《道藏》,第32 册,第163 页。《洞真太上太霄琅书》卷四《法服诀第八》,载李一氓,《道藏》,第33 册,第664 页。北宋道士所穿法服主要有两个特点:其一,构造较为复杂,穿戴必须齐整,七个组成部分缺一不可。每个部分有着不同的宗教含义, 共同组成了法服的宗教文化特征。其二,质地优良, 做工精细, 且外表颇为华丽。150张振谦,《北宋文人士大夫穿道服现象论析》,载《世界宗教研究》2010 年第4 期,第97 页。北宋道经《高上神霄玉清真王紫书大法》对神霄派各级的法服作了详细规定,神霄派的法服分为七个等级,随着修道层次的不断提升,法服的配置也更加丰富。151对宋代道教各部道士的法服配置特点的分析,参见董海斌,《宋代道教服饰制度初探》,载《宗教学研究》2020 年第6 期,第69—72 页。其中最高一级的第一阶服为:

玉清宝冠,白玉簪。碧帔三十六条,青丝九色云霞。紫道服,碧绿九色云霞。紫中单,碧绿九色云霞。绛裙六幅四襕,九色云霞。白玉圭,朱履,白玉佩。152李一氓,《道藏》,第28 册,第597—598 页。

以此对照《听琴图》,不难发现,弹琴者宋徽宗既没有穿帝王服饰,也没有穿上述道教的法服,而是较为简朴的道教常服。里面为斜领交裾,外穿褐色道袍、大衫衣身宽大,四周用黑布为缘。153周锡保,《中国古代服饰史》,中国戏剧出版社,1984 年,第316—317 页。北宋时期,世俗人士穿这种道教常服的社会风俗在前蜀、南唐的基础上更加盛行,这正与帝王的崇尚道教有关,且宋帝多有御赐道服的举措,也促进了帝王与大臣在道教生活、礼仪和精神层面的沟通。文献中多有宋代名臣如欧阳修、韩琦、张商英等人着道服的记载。北宋文人士大夫穿道服常服,与朝服和道教法衣相对应,代表着与庄重仪礼、礼法场合的疏离,以及对与严格等级的官场相对的闲适生活的追求。154同注150,第98 页。在朝服和道教法衣所代表的正式场合,帝王和大臣的等级差别是严密的,而宋帝和大臣都能穿戴的道教常服消弭了这种服饰带来的等级对立,《听琴图》中弹琴者所展示的这种无差别的形象暗示了君臣水乳交融的和谐关系,也更容易为作为文人士大夫的观者所接受。

《听琴图》中弹琴者头上所戴的,既非帝王祭服中的冕冠、朝服中的通天冠,也非道教法衣中的玉清宝冠之类,155黄清敏,《宋代男子首服的时代特征》,载《哈尔滨师范大学社会科学学报》2019 年第5 期,第151 页。而是闲居时穿戴的“小冠”。依宋代服制,上至帝王,下至诸臣百官,除了祭祀典礼、大朝会等隆重场合按礼服形制戴冠冕以外,其余场合一律戴幞头。而在“谒见士大夫并行科升章”等较为正式的场合,“则簪冠而彻巾穿舄,是三代之制,尚于羽士见之”。156[宋]史绳祖,《学斋占毕》卷二,景印文渊阁《四库全书》,第854 册,第20 页。这说明小冠是比幞头稍更正式的穿戴,而且是“三代之制”。宋人叶梦得也以亲历者角度确认了小冠佩戴的场合:“余见大父时家居及燕见宾客,率多顶帽而系勒帛,犹未甚服背子。帽下戴小冠簪,以帛作横幅约发……处室中,则去帽见冠簪,或用头巾也。”157[宋]叶梦得,《石林燕语》卷十,载《全宋笔记》,徐时仪整理,大象出版社,2019 年,第二编第十册,第205 页。而宋帝的小冠,除了闲居时的使用,还兼有继承祖制的意义:

初,高宗践祚于南都,隆佑太后命内臣上乘舆服御,有小冠。太后曰:祖宗闲居之所服也,自神宗始易以巾。愿即位后,退朝上戴此冠,庶几如祖宗时气象。158《宋史》卷一百五十一,第3530—3531 页。

小冠是宋帝和士大夫闲居时都能穿戴的首服,在《听琴图》中,它与道服一样,达成了帝王与文人大臣之间的共振。而在帝王话语中“如祖宗时气象”的复古含义,也与画面中其他元素产生呼应。宋画中,帝王带小冠的形象多有出现,如南宋马和之《高宗书女孝经马和之补图卷》、刘松年《瑶池献寿图》、南宋《折槛图》等。

六 故实文本与图式改造

在凝神弹琴、面无表情、似看非看的弹琴者对面,是绿衣者和绯衣者,即琴待诏里的绿待诏和绯待诏。加上画面中的九弦琴,都指向宋太宗命绿、绯待诏试九弦琴的故实。这个故实不仅见于《宋史》《续资治通鉴长编》等正史,也见于政和年间进士江少虞所编《宋朝事实类苑》等笔记小说。叶梦得《避暑录话》中就有这样的记载:

前辈尝记太宗命待诏蔡裔增琴、阮弦各二,皆以为然,独朱文济执不可。帝怒,屡折辱之。乐成以示,文济终不肯弹,二乐后亦竟废不行。崇宁初,大乐阙征调,有献议请补者,并以命教坊燕乐同为之。大使丁仙现云:“音已久亡,非乐工所能为,不可以意妄增,徒为后人笑。”蔡鲁公亦不喜。蹇授之尝语余,云见元长屡使度曲,皆辞不能,遂使以次乐工为之。踰旬,献数曲,即今《黄河清》之类,而声终不谐,末音寄杀他调。鲁公本不通声律,但果于必为,大喜,亟召众工按试尚书省庭,使仙现在旁听之。乐阕,有得色,问仙现:“何如?”仙现徐前,环顾坐中,曰:“曲甚好,只是落韵。”坐客不觉失笑。159[宋]叶梦得,《避暑录话》卷上,载《全宋笔记》,徐时仪整理,大象出版社,2019 年,第二编第十册,第38 页。

这则轶事反映了作者对九弦琴历史的陌生,也反映了宋太宗增设九弦琴与朱文济的故事在坊间流传,以及细节的变异。不难看出,故事的主旨是赞美琴艺高超、性情狷介的文士琴家朱文济,而不通音律的鲁公蔡京成为嘲讽的对象。但也可看出,崇宁年间蔡京想“补增九弦琴”的故事虽于正史无考,但民间却有将此故事与朱文济故事相互链接和想象。

朱文济作为琴僧一派的祖师,弟子中有京城僧人慧日、再传弟子僧人义海等,具有巨大的影响力。160[宋]沈括,《补笔谈 续笔谈》卷一,载《全宋笔记》,胡静宜整理,大象出版社,2019 年,第二编第三册,第221 页。因而,这个以琴为代表的关于礼乐改革的故实在宋代流传极广。徽宗与太宗的改革都基于一个同样背景,即“兄终弟及”的继位方式的合法性以及帝王权威的建立,对于徽宗而言,他应该熟悉并重视太宗礼乐改革进程中命待诏试琴的故实。因此,我们观看《听琴图》时,不能回避上述背景。

图中的弹琴者兼具宋徽宗和长生大帝君形象提示我们,此作与徽宗在大晟乐推广过程中的“按试”有所关联,但此作未必是一场琴会的写实再现。161参见同注6,第114 页。同时,这张图对宋太宗命待诏试琴的故实做了改造,使之成为满足宋徽宗旨意的一张图,即表达大晟乐在宋徽宗借助道教力量、君臣和谐戮力之下推广成功的意图。而故实与图像之间的张力,值得仔细推敲。

宋太宗命待诏试琴的故实文本和此图像的相同之处在于,其内容核心都是通过琴来呈现礼乐改革,以及改革进程中的君臣关系。不同之处在于故事结构,宋太宗命待诏试琴的故实,是太宗分别向绿待诏、绯待诏发出相同的试琴指令,得到了可弹、不可弹的不同回应,太宗给予的回应是奖赏与宽宥(先后赐绯),最后太宗依然推行了九弦琴。这个故实显示了礼乐改革中的阻力、太宗的宽容和强硬、最终帝王的成功,以及君臣之间的互动、冲突、容忍和最终的和谐。这很具有“故实规鉴”文本的特点。162石守谦把规鉴画分为“画像规鉴”和“故实规鉴”两类,见石守谦,《南宋的两种规谏画》,载《风格与世变:中国绘画十论》,北京大学出版社,2008 年,第89 页。这里规鉴的对象是君臣双方,既期待大臣的顺从,也展示君主的宽宏。

《听琴图》中上方是眼神冷静、面无表情的弹琴者,下面是“仰窥低审”、默然倾听的绿、绯待诏,君臣之间冲突已不见。相对故实文本而言,弹琴者、听琴者发生了角色错位,在宋太宗命待诏试琴的故实中的帝王作为听琴者,被转换为《听琴图》中的弹琴者,角色更加主动,与臣子之间的互动更无阻力,呈现了一种肃穆的和谐氛围。从宋徽宗的题字“听琴图”三字来看,其意愿更在于臣子之“听”,而非君主之“弹”。所弹之琴已毫无疑义,不容置辩,臣子“听”的态度和效果更为重要,蔡京的题诗也呼应了这一点:“仰窥低审含情客,以听无弦一弄中。”如果我们把它当作一件故实规鉴画,那么其规鉴的对象正是两位待诏,或者说待诏所代表的礼乐改革中的执行者,和参与改革的文官群体。

故实规鉴画与文本之间的疏离早已令人心存疑虑。石守谦就指出《锁谏图》163Thomas Lawton, Chinese Figure Painting, Smithsonian Institution Washington, 1973.中译本见罗覃,《画中人:佛利尔的59 幅中国人物画》,洪凯伦、陆梦娇译,上海书画出版社,2017 年。意在规谏,而非描述史实,《却坐图》《折槛图》也都有脱离史实脉络和淡化史实的现象。164参见同注162,第116—126 页。《听琴图》与此不同的是,图像对文本中的角色进行了置换,使之成为一张新型的意在面向臣子的规鉴画。《锁谏图》可能为明代所作,但可能母本出自唐代常粲,《却坐图》《折槛图》作于十三世纪初期的南宋宫廷,而作于十二世纪初期的《听琴图》反映了规鉴图的一种新型模式。

如果把宋太宗命待诏试琴作为《听琴图》的故实文本或部分故实文本,则文本与图像之间存在时空交错的张力。在故实文本中至少存在四个时空:第一层,宋太宗命弹琴,两位待诏分别认为“不可增”“增之善”;第二层,认为“增之善”的蔡裔获赐绯衣,“朱文济独衣绿”;第三层,“以物诱文济,文济终守前说”;第四层,“遣中使押送中书,文济不得已,取琴中七弦抚之……亦赐绯衣”。

如果严格对应故实文本,《听琴图》中所发生的时空对应的是上述中的第二层,是“单景”的画面空间。在这一层中,因为态度的不同,发生了“绿”“绯”两种身份的变化,也预示着“绿”向“绯”转变的可能。但从两位待诏缺乏表情、图式化较强的面容来看,《听琴图》并不想描绘具体带有个性化的人物,绿衣和绯衣毋宁说是两个官阶的代表,指向以琴待诏为代表的礼乐改革的文官群体。这种抽离故实时空与人物表情使此图带有强烈符号化和象征意味。绿待诏和绯待诏既代表两种官阶,也是显达和落魄的代表,同时暗示着如果能够忠实“听”琴的话,那么就存在绿待诏向绯待诏身份转变的可能。这种潜在的身份变化,使“单景”的画面空间具有了动感的性质,并隐隐与故实文本的多重时空相对应。这种画面时空与《折槛图》《却坐图》将带有故事性的多重时空融为“单景”有相似之处。相比而言,《听琴图》表达更加隐晦,画面感也更为和谐。

上述几张规鉴图均呈现三角形的构图,但其中的冲突氛围和权力关系并不一致。《锁谏图》描绘前赵廷尉陈元达为营造宫殿事谏其主刘聪,虽然画面中描绘有为之说情的皇后刘氏、匍匐在地的大臣两人,但冲突主要在两人之间,并以对角线式的构图展示这种冲突。《却坐图》(图19)是西汉袁盎因慎夫人与皇后同席,而向文帝进谏的故事,虽有慎夫人在场,但冲突主要在文帝和袁盎之间,旁边的武士是皇帝威权的延伸,增加了这种威压的冲突氛围,使得这种三角形构图呈现二比一向右下角倾斜的态势。《折槛图》(图20)虽然也是三角形构图,但冲突主要表现在汉成帝和大臣朱云之间,两人呈横向对角线关系,左将军辛庆忌的求情缓解了这种紧张氛围,也使三角形构图之间的张力得以消解。王正华指出《听琴图》中三位主要人物与奇石台座几乎呈十字形四角对应,显示传统的帝王的位阶秩序。165参见同注8,第85 页。但我们更应注意到人物之间的三角形构图,其三角构图关系比较稳定,绿、绯衣者共同承受来自弹琴者“听”的指令,虽然他们之间存在潜在的权力转换,但整体上对于帝王威权的接受是稳定的。前三图均通过画面的强烈冲突表明对帝王纳谏的规鉴,而《听琴图》用较为和缓的方式引导臣子对“听”的重视,以及基于此角度的对君臣和谐关系的规鉴。因此,我们不难发现,《听琴图》在规鉴图式流变过程中的意义。

图19 [宋]佚名,《却坐图》,绢本设色,纵146.8 厘米,横77.3厘米,台北故宫博物院(左)

图20 [宋]佚名,《折槛图》,绢本设色 纵173.9 厘米,横101.8 厘米,台北故宫博物院(右)

《听琴图》的背景为庭园,这既与宋太宗命待诏试琴的故实文本有别,也与宋徽宗在大晟乐推广过程中的多次“按试”的地点不符。宋太宗命待诏试琴的地点为“中书”:“命待诏朱文济、蔡裔赍琴阮诣中书弹新声”“及遣中使押送中书,文济不得已,取琴中七弦抚之”,此“中书”在东京皇城里,皇帝举行朝礼的文德殿南为朝房,朝房之西有中书门下省等建筑。166李合群,《北宋东京城营造与布局研究》,中国建筑工业出版社,2017 年,第76 页;张劲,《开封历代皇宫沿革与北宋东京皇城范围新考》,载《史学月刊》2002 年第7 期,第87 页。可见,试琴是在建筑内进行的。徽宗“按试”地点多在崇德殿,如崇宁四年(1105)八月二十六日,徽宗率领官员在崇政殿试听了一场旧乐与新乐的比较演奏。政和三年五月,“帝御崇政殿,亲按宴乐。”167同注45,第3017—3018 页。可见,《听琴图》并不想表现一个真实的空间。

这种现象已有先例。《步辇图》(图21)中,并没有呈现盛大的接见番邦使者场面,而只是通过描绘少数几人来表现这个重大事件。唐太宗身着便服、乘辇见蕃臣,表明地点在后(寝)宫或是家庙之中,有学者认为这表明唐太宗把此当是家事。但画中将宫殿背景虚化,使图画看起来更为紧凑和完整。168王陆健,《〈步辇图〉图像秩序的权力象征》,西安美术学院博士学位论文,2018 年,第117—118 页。

图21 (传)[唐]阎立本,《步辇图》,绢本设色,纵38.5 厘米,横129.6 厘米,故宫博物院

《锁谏图》也提供了空白背景,《却坐图》和《折槛图》都将本来应该发生在宫殿中的故实挪到庭园之中。汉文帝和汉成帝的宽松衣着、头戴的小冠都使画面紧张的氛围得以消解,使得强烈的政治冲突事件隐然有了“雅集”的错觉。除了背景类似,雅集图氛围亦与此不同。以《西园雅集图》为例,人物之间并无鲜明的主次之分,也缺乏紧张的事件冲突。《听琴图》采用了“类雅集”的庭园背景,并仅用数人就构成带有象征意味的图像和构图从而表现道教与大晟乐推广的状况。由此也可见,在宋代这类以“类雅集”庭园背景描绘政治事件的规鉴画已然形成了模式。

综上所述,《听琴图》是一幅带有多重象征和符号系统的画作。画中的九弦琴,指向宋代的礼乐改革。绿待诏、绯待诏、九弦琴与帝王等画面元素使之建立起与宋太宗礼乐改革的关联。弹琴者的容貌为宋徽宗和长生大帝君的叠加,具备了人间帝王和道教帝君的双重权力。画中的超长手指使这张画与宋徽宗时期的大晟乐改革中的核心指律联系起来。宋徽宗的系列改革进程借助了道教的力量和影响力。画面中呈现的君臣关系使这张画具有了规鉴画的性质。

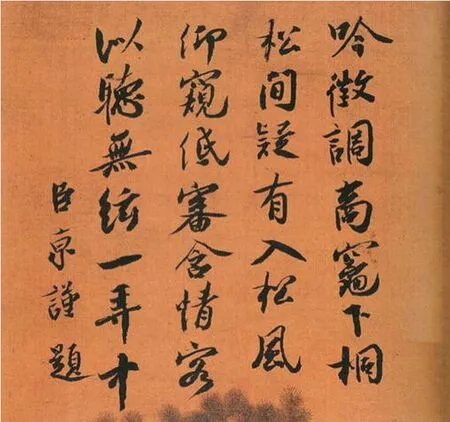

《听琴图》上有宋徽宗独创的瘦金书亲笔“听琴图”三字。169谢稚柳认为非宋徽宗亲笔,题字的位置是可以理解的。见谢稚柳,《赵佶听琴图和他的真笔问题》,第20—21 页。徐邦达认为是宋徽宗真迹,且是宣和年间晚年所作:“《听琴图》……上方有蔡京题诗。赵书稍肥,蔡书老劲,全是比较晚年。”见徐邦达,《宋徽宗赵佶亲笔画与代笔画的考辨》,第63 页。关于题字为宋徽宗的观点已被普遍接受。宋徽宗瘦金书成熟较早,但经历几个时间段的变化。崇宁三年《楷书千字文》中,瘦金书的特征已然具备:点画瘦硬,横画和竖画收笔处、转角处有强烈的装饰性顿挫用笔,撇捺画弧线明显,颇具弹性。但点画都较细,中宫疏朗宽博。大观元年《大观圣作之碑》在此基础之上中宫更为紧促、撇捺等弧线更为明显。大观四年《闰中秋月诗帖》强化了对中宫的挤压,使得字形更为瘦削纤弱。政和三年《题祥龙石图》显示了宋徽宗瘦金体向宽博结体、外向圆形弧线的探索,显得更为丰满、柔韧、妩媚。政和六年《上玉皇上帝尊号简》,表明了某种程度上的回归,减少了外向圆形弧线,增强了收笔和转折处的顿挫、以及弧线书写中的粗细变化,出现类似兰叶的弧线线条,使瘦硬、爽利、柔韧较好地统一在一起。宣和元年的《神霄玉清万寿宫诏碑》又进一步向中宫紧促、字形瘦硬的方向回归,但保留了线条的粗细变化和柔韧的质感。“听琴图”三字的风格介于《上玉皇上帝尊号简》和《神霄玉清万寿宫诏碑》之间,当在政和六年至宣和元年之间书写。徽宗的题字峻利欢快,当与此时期大晟乐获得成果的心情相关。与此类似风格的还有《芙蓉锦鸡图》《腊梅山禽图》上的题诗和题字。

值得注意的是,《芙蓉锦鸡图》《腊梅山禽图》上题字中都有“宣和殿御制并书”(图22)字样,这也给我们判断这类风格作品的时间提供了线索。宣和殿建成于北宋哲宗绍圣二年(1095)四月,为哲宗“燕处”之所,元符三年被毁拆。徽宗大观二年(1108)又重新起建,徽宗亲书并勒石纪念,宣和二年,宣和殿改名为保和殿。170陈建魁,《北宋东京宣和殿之置废与功用考略》,载《史学月刊》2019 年第11 期,第133—136 页。因而,有“宣和殿”落款的这批作品下线为宣和二年之前。

图22 [宋]赵佶,《芙蓉锦鸡图》,纵81.5 厘米,横53.6 厘米,故宫博物院

至此,可以为《听琴图》的绘制时间做个小结。九弦琴在宋太宗至道元年出现,废于宣和元年四月。指律出现于崇宁三年,在政和七年“再出中指寸付蔡京”。大晟乐于崇宁二年开始推行,政和三年后在朝廷礼乐活动中得以颁行,政和七年向全国推广,宣和七年废止。图中弹琴者的容貌结合了道教帝君的容貌,“长生大帝君”称号开始于政和六年,“教主道君皇帝”封号为政和七年年,这是大晟乐在道教加持下向全国推广的年份。结合以上信息,《听琴图》应该作于政和七年之后,宣和元年四月之前。“听琴图”三字未必与绘制时间同时,约在宣和二年之前。

七 风入松:蔡京的咏叹

画面中部、紧贴着松树顶部有署名蔡京的题诗(图23),已有的研究对于作者的归属认定较为统一。蔡京是徽宗朝的权臣,也是徽宗朝在位时间最长的宰相,先后于崇宁元年、大观元年、政和二年(1112)、宣和六年(1124)四次任相。他主导了徽宗朝礼乐的改革,参与了大晟乐的制定、推广的全过程。在徽宗朝如火如荼的道教活动中,扮演了重要的角色。他在文学、书法、绘画等艺术领域有多方面的才能,常与徽宗诗文唱和、书画酬答。对于宋徽宗而言,他是政治上的帮手、艺文上的知己。

图23 《听琴图》中蔡京的题诗

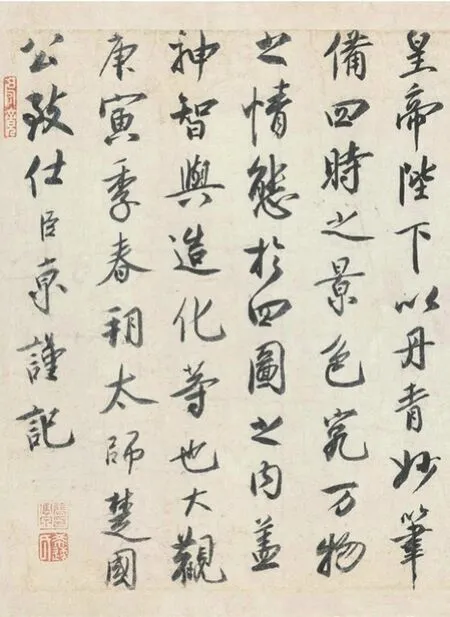

对于《听琴图》上蔡京题字的落笔时间有多种不同的看法。171曹宝麟认为是崇宁三年,与画学设置时间有关,见曹宝麟主编,《中国书法全集》第39 卷《蔡京、薛绍彭、吴说、赵佶卷》,荣宝斋出版社,2013 年,第254—255 页;曾莉认为是政和二年,见曾莉,《蔡京诗文编年》,载《学园(教育科研)》2013 年7 期,第51—52 页;徐邦达认为“蔡书老劲,是比较晚年之作”,故而应在宣和年间,见徐邦达,《宋徽宗赵佶亲笔画与代笔画的考辨》,第62—67+50—103 页。蔡京书法先学于本朝蔡襄,再学唐代徐浩,又学沈传师。近五十岁时又开始学欧阳询,后又学王羲之与王献之父子。其稍早作品《节夫帖》可看出与米芾书法的相合之处,中宫紧促、字形跳荡、节奏明快、点画挺劲率意。大观四年跋宋徽宗《雪江归棹图》(图24)大概是应徽宗之命题跋的缘故,显示出与信札《节夫帖》不一样的情态:笔势放慢、结体宽博、中宫疏朗,也与米芾书风拉开了距离。政和三年跋王希孟《千里江山图卷》(图25)字形偏长,仍有率意之势,但很多字书写速度已有放慢倾向,且字形向右上倾斜。政和五年跋唐玄宗《鹡鸰颂》(图26)结体更显宽博、甚至大多数字形接近圆形;字势略有偏侧,大多数向右上角偏斜;用笔更慢,有些点画之处出现抖索的痕迹。《听琴图》蔡京题诗显示出与跋唐玄宗《鹡鸰颂》更多的关联,字形宽扁、字势倾侧,用笔较慢、点画抖索,尤其是“弦”“中”的最后一笔,“弄”“中”重复出现的长竖表明其对书写节奏缺乏精准控制,显示出身体和精神状态的疲沓,应是晚年后段,即第四次罢相之后的笔迹。

图24 大观四年蔡京跋《宋徽宗雪江归棹图》

图25 政和三年蔡京跋《王希孟千里江山图卷》

图26 政和五年蔡京跋唐玄宗《鹡鸰颂》

“臣”字款显示蔡京对充满徽宗旨意《听琴图》以及徽宗题字的响应。跋宋徽宗《雪江归棹图》、跋宋徽宗《雪江归棹图》、跋唐玄宗《鹡鸰颂》中,无论从书法本身,还是题款的位置,都显示出蔡京对于徽宗的尊崇,尤其是跋宋徽宗《雪江归棹图》“臣伏观”语词,说明是徽宗旨意下的应命之作,并充分考虑到徽宗看到此题跋后的可能反应,题跋与作品之间存在着唱和酬答关系。但从《听琴图》中蔡京题诗的位置迫近松树的位置、以及字迹疲沓苍老来看,蔡京可能不用考虑徽宗看到时的反应。因而,此作可能是徽宗给蔡京的赏赐品。此作的制作和徽宗的题字“听琴图”,以及赏赐给蔡京、蔡京的题诗不是在一个相近的时间段完成。尤其是后二者,应该有不短的时间间距。

作为一件关乎大晟乐和徽宗朝礼乐改革的作品,在大晟乐获得成功并进一步推广过程中的纪念之物,无论是大晟乐还是神霄派的推广,蔡京都起到重要作用,是故宋徽宗用此来赏赐给其“亲密战友”蔡京是完全可能的。赏赐的时间在赐画完成之后,应该是蔡京第三次(1112—1120)和第四次任相(1124—1125)之间。

徽宗朝的赏赐行为多见。宣和四年(1122)三月二日,幸秘书省,移幸秘阁,宣群臣观书及古器,再御右文殿赐茶,在省官转官赐章服,再御提举厅宣三公、宰执、亲王、使相、从官观御府书画,赐御书画。时蔡京等官员在列,但不见有赏赐给蔡京书画的记录。172徐松辑,《宋会要辑稿 4》,刘琳、刁忠民、舒大刚校点,上海古籍出版社,2014 年,第1921 页。徽宗与蔡京交厚,曾七次到蔡京家中,最后一次是宣和二年四月173[宋]李埴,《皇宋十朝纲要》卷一八,文海出版社,第1720 页。。曾多赐物,如政和六年五月,“赐京金银从物”;174同注173,第409 页。十月,“赐京家庙祭器”。175[宋]李埴,《皇宋十朝纲要》卷一七,第411 页。还多次赐宴、赐诗,如宣和五年(1123)九月,“赐京食艮岳”176[清]黄以周编,《续资治通鉴长编拾补》卷四十七,第1463 页。。在这期间,徽宗有多次赏赐行为,《听琴图》应是在此期间被赏赐给蔡京的。

我们再来细读蔡京的题诗:“吟徵调商灶下桐,松间疑有入松风。仰窥低审含情客,似听无弦一弄中。”这首诗大致有如下含义:一、主题与琴有关;二、赞美了弹者琴曲的高妙(暗指大晟乐);三、描绘了听者的反应以及听与弹的相契(暗指君臣互动与和谐)。这与宫廷应制诗的格套十分相像。177关于“应制诗”,明人廖道南云:“凡被命有所述作则谓之应制。”见[明]廖道南,《殿阁词林记》卷十三,景印文渊阁《四库全书》,第452 册,第306 页。应制诗多为封建王朝的宫廷侍从和御用文人应皇帝诏奉而作或唱和的诗。以歌功颂德、点缀升平为主要内容,往往形式华丽,辞句浮艳。宇文所安在其《初唐诗》中指出这类诗的特点:“用优雅和巧妙的形式赞美君臣的日常生活事物”,并形成了‘三部式’的基本模式,即由主题、描写式的展开和反应三部分构成。”178[美]宇文所安,《初唐诗》,贾晋华译,生活·读书·新知三联书店,2004年,第5—9页。风格以富贵庄重、雅典华丽为主。《全宋诗》编者给此诗命名为“题御制听琴图”,似乎也暗示这首诗的应制诗特征,179北大古文献研究所编,《全宋诗》卷一零四二,北京大学出版社,1998 年,第18 册,第11935 页。但其中的“入松风”透露出了不一样的意象。

“入松风”并非只是简单的对自然物象的客观描述,它指向一个含义丰富的典故系统。松风作为自然物象,为文人所喜,南朝齐梁时道教名士陶弘景“特爱松风,每闻其响,欣然为乐”。180[唐]姚思廉,《梁书》卷五十一,中华书局编辑部点校,中华书局,1973 年,第743 页。早在三国曹魏时名士嵇康就创有古琴曲,名为《风入松》,是一种清幽激越的曲调,唐皎然《风入松歌》中将“风入松”的自然物象与琴曲糅合成一个凄清幽冷的意象。此后,“风入松”之物、诗、词、曲逐渐与孤傲清旷的文人情怀联系在一起。《宋史·乐志》记载在宋太宗制曲中有小曲林钟商的《风入松》一首,意象指向富贵闲愁。晏几道等词人作有以《风入松》为词牌的词,北宋后期该词牌声情渐趋流美感伤,适宜于写景、感旧、悼亡等。181田玉琪编著,《北宋词谱》,中华书局,2018 年,第942 页。以晏几道《风入松》为例:

柳阴庭院杏梢墙,依旧巫阳。凤箫已远青楼在,水沈谁、复暖前香。临镜舞鸾离照,倚筝飞雁辞行,坠鞭人意自凄凉,泪眼回肠。断云残雨当年事,到如今、几处难忘。两袖晓风花陌,一帘夜月兰堂。182唐圭璋编,《全宋词》,中华书局,1965年,第254 页。

词中“临镜舞鸾离照,倚筝飞雁辞行,坠鞭人意自凄凉”,有着无可奈何告别者的失意,“泪眼回肠,断云残雨当年事,到如今、几处难忘”则是对当年事的难忘。词中的“凄凉”“回肠”“难忘”形成悲苦郁结的氛围。

作为诗词高手的蔡京当然知晓上述“风入松”的意象变化,这使得这首诗难以与应制诗联系在一起,而带有更多个人化情绪信息。结合其书写中点画抖索,节奏失当的状况,应该考虑到大晟乐的裁撤之年(1125 年),及蔡京的第四次罢相(1125 年),甚至在靖康元年(1127)被贬的全面失势的几个时间点,此诗可能在这之后所题。在没有应制要求,无须考虑徽宗是否能到看到此诗的情况下,他也无须考虑题诗位置是否得当,也可以在貌似的应制诗中抒发自己的个人心曲:这既有对过去与徽宗共举大晟乐的成功、君臣和谐的感怀,也有对往事不再的愁绪和感伤。

八 结论

本文通过对《听琴图》的阅读,辨析了画中的名物、人物身份、面容和形象,并置于徽宗朝的礼乐改革和道教运动的背景下进行考察。画中绿待诏、绯待诏,九弦琴与帝王等画面元素指向宋太宗的礼乐改革。弹琴者的超长手指使这幅画与宋徽宗时期的大晟乐改革中的关键因素指律联系起来,徽宗朝的礼乐改革进程借助了道教的力量和影响力,弹琴者的容貌为宋徽宗和长生大帝君的叠加,具备了人间帝王和道教帝君的双重权力。《听琴图》结合了徽宗在大晟乐中的“按试”活动,以及太宗朝命待诏试琴的故实文本,并加以改造,是大晟乐获得初步成功并进一步推广过程中的画作。画面中呈现的君臣关系使这张画具有了规鉴画的性质。

这张画是赐予徽宗朝大晟乐和道教运动的重要推手蔡京的,蔡京的题诗在其失势之后。画作的创作时间、徽宗题字时间、蔡京题诗时间并不一致。徽宗对大晟乐初步成功的意气风发,以及蔡京失势之后的咏叹在不同的时空中产生交响,赋予这件作品更为深广的内涵。

——《宋代徽宗朝宫廷绘画研究》评介