“管色定调”视域下皮黄合流形成的调门实践及其涵化效应

——兼论欢音、苦音类调式的转调属性

周天星

(韩山师范学院 音乐学院,广东 潮州 521041)

清代勃发的花部诸声腔如西皮、二黄,舍弃曲牌联缀,而基于笛色某特定调门、胡琴特定定弦并辅以板式变化来演绎其特有腔韵。这就意味着当两种不同声腔合流唱奏时,会形成两种不同调门和定弦的常态化转换。这不免使人产生一个疑问:既然西皮与二黄合流取得极大成功,出于生存需要,与西皮近似的秦腔梆子为何没有与二黄合流?长期以来,学界将秦腔视为单声腔戏种。若说乾隆时期的秦腔属于单一声腔是合理的,但将光绪末年的秦腔等同于百年前乾隆末年的秦腔,则恐怕忽视了艺术自身演化从低级到高级的发展规律。秦腔欢音、苦音转换所产生的调式或情绪对比,即苦音与欢音的转换是否属于转调,历来是学界争论的焦点。

部分学者依据对欢音转苦音音高的测音结果,认为苦音或重六调、乙凡调是一种“变体燕乐音阶”[1]12或“中立音七声徵调式”[2]236,或认为“欢、苦音的变化并不存在旋宫转调的问题”[3]23。但也有部分学者持转调说,如何昌林认为这是“异律并用”造成的现象,并导致“人们在实践中采取了固定记谱法与读谱法”,从而“便将用借调记写的音列看成是一种特殊的音阶——燕乐音阶”[4]18,等等。杨善武则将黎英海、吕自强、陈应时、贺绿汀、冯文慈、黄翔鹏、董维松、徐荣坤、杨予野、杜亚雄、何昌林、周大风、李华武、韩宝强、韩军、夏野、吕冰、李玫、刘均平、宋建栋、黄锦培等学者的观点总结为三类:一是“苦音宫调变体调式说”,二是“苦音宫调的清商音阶说”,三是“苦音宫调的综合调式说”。他将上述三种观点形容为“三军对垒”,并认为“解决苦音课题,对于中国音乐全局来说,不仅有着举足轻重的作用,而且日益显示出一种紧迫性”。[5]50-69

上述研究要么将秦腔上推至秦汉,要么基于对音高浮动现象的测音得出某种结论,或将欢音、苦音溯源至龟兹、阿拉伯音乐的影响,但都忽略了清代以来花部戏曲声腔变革对秦腔构成的影响。本文基于花部戏曲管色定调实践,从皮黄合流的涵化效应来论述秦腔的沿革,认为秦腔苦音、欢音的转换属于梆黄合流的实践,从根本上解决欢音、苦音类调式的定性问题。

一、管色定调传统下的皮黄声腔合流及其宫调实践分析

(一)皮黄合流早期的调门结合形式

工尺七调的载体为曲笛,戏班乐师确定调高、调门一般依赖曲笛。而花部诸戏的声腔往往固定在某个调门,其伴奏胡琴同样对应特定的定弦,二者结合形成特定的正调或正线。因此,笔者认为,基于工尺七调特定调门进行定弦定调,乃是板腔体的主要特征之一。如出生于清末的戏曲学家马彦祥认为:“六十年前我在北京听戏时,胡琴上场一定带根笛子用来定弦。”[6]22

两种不同声腔合流典型者如西皮、二黄的合流。皮、黄两种不同声腔原本有各自独立的调高、调式、定弦以及由上述因素形成的不同唱腔风格,因此皮黄合流必然因调门(调高、调式)以及风格不一致而产生矛盾。由此可知,西皮、二黄两种声腔合流初期本质上属于“风搅雪”,即两种不同声腔的同台形式:“河南、山东西部、安徽北部等地戏曲界指演员串演两个不同行当或两个剧种同台演出”[7]77。

由此可以判断,皮黄合流非一日之功,合流过程可能因人、地、剧的不同而产生差异。如陈志勇将皮黄合流分为“皮黄合地”“皮黄合班”“皮黄合目”“皮黄合出”的“四种级态”。[8]21显然,第一、第二种并非真正意义的合流。而第二种还有一种相似形式,即二者并未出现在同一剧目中,只是同属于某一剧种而已。因此只有第三、第四种才是真正意义的合流。第三种典型者如京剧。而第四种必然产生调门的转换,那么艺人是如何处理这种不同定弦、不同调门合流产生的不一致呢?波多野乾一《京剧二百年之历史》一书附录《剧话》完整记载了二黄、西皮依据“笛色工尺七调”定调、转调的方法:

琴弦定调,以笛音为标准。以笛之工字作工,为小工调,反二黄用之,其调低;以笛之五字作工,为正工调,正二黄用之,其调高。……多云二黄几个眼,西陂几个眼,以笛之第几眼为准。如两个眼,唱二黄为乙字……二(按,应为三)个眼,唱二黄为正工,唱西陂即为六字;四个眼,唱二黄为六字,唱西陂则为扒字,不够调矣。……故伶界均沿用,亦中人以下,不可以语上欤?[9]29

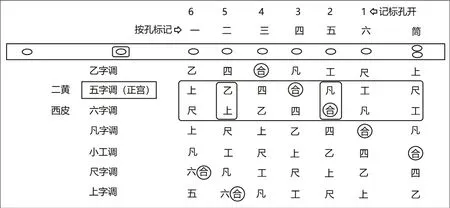

因为胡琴定弦以二黄正调合尺弦为标准,因此,所谓“几个眼”,指的是合字的位置。按其行文逻辑,发音孔采用的是“按孔标记法”①笔者发现,文献中的笛上发音、孔位序号标记可分为两种:一是按孔标记法,指按住高音孔,表示相邻低音孔发音;二是开孔标记法,指从低音孔开始,逐渐放开音孔发音。如用按孔标记法,六字调为“四眼(孔)调”,即为按住汉字一、二、三、四孔,实际五孔发音为合;如用开孔标记法,则放开阿拉伯数字1、2孔为合,即为“二眼(孔)调”,二者结果相同。。本文根据其记载制图如下。(图1)“两个眼”,即按住图1汉字 一、二孔,则三孔恰为乙字调之合字。以此类推,所谓“三个眼,唱二黄为正工,唱西陂即为六字”,即先“按住三个眼”为合,则四孔为正宫(工)调二黄合字;再“按住三个眼”为四,则转为六字调四字。转调时以前合=后四、前尺=后工,正宫调合尺即转为六字调之四工,可实现两种调门、两种风格的唱腔变化。

图1 《剧话》中二黄、西皮“笛色工尺七调”调门定位

由上述可知,二黄腔、西皮腔皆对应笛上特定调门,具有相对固定的调高(宫调)定位关系。“唱二黄为正工(宫),唱西陂即为六字”,表明二黄与西皮呈现出主调与重下属调的下方大二度调性关系,即重用二黄(正宫调)“乙”“凡”二音,可转为西皮(六字调)“上”“合”二音。若改变二黄在笛上调门高度,则西皮在笛上调门也随之改动,二者只能保持固定大二度的调门关系。倘若二黄改为六字调定调,则西皮将转为凡字调(趴字调)。

需要强调的是,在这种特定大二度转调模式中,二黄正宫调合尺弦一般表现为徵调式,而西皮六字调四工弦表现为羽调式,这恰恰是形成同主音徵、羽调式的基础。若采用固定调记谱,在二黄转西皮时,需要重用正宫调乙(转为后调上字)、凡(转为后调合字)二音,且乙字要转为下乙,本文认为二黄、西皮之间这种早期特定的转调方式对其他剧种形成的影响,正是粤剧正线调、乙凡调,秦腔欢音、苦音,潮剧轻六、重六调的形成原因。“亦中人以下,不可以语上欤”表明,皮黄转换形成的转调关系在水平较低的艺人中可能会产生讹传。

赵志安在其论文中注意到胡琴采用笛色定调的问题,但是没有对这种西皮、二黄转换时特定大二度转调的关系进行论述:

然而在伴奏实践中,却会遇到西皮、二黄等声腔同调名却定弦不同、宫音位置也发生变化的情形。例如演员唱完西皮六字调后,改唱二黄六字调时,京胡必须改弦换调,因为二者同调名但二者的空弦律高却有差异。[10]39

显而易见,该文主要将西皮、二黄解释为同宫系统关系。实际上,早期皮黄合流,基于笛上调门关系,只可能属于大二度转调。由于这种大二度调门的转接相当于远关系转调,因此舞台上二黄与西皮的转换极易出现同主音调式的转换。即在不改变定弦高度情况下,合尺弦转四工弦时,合字转为四字,徵调式转为羽调式,形成同主音徵、羽调式实践。尤其是转西皮调后需要重用乙、凡二字,需要调整乙字律位,若处理不好必然会出现生硬的效果。因此,早期京剧中二黄与西皮泾渭分明,二者极少混合使用,较少出现同主音徵、羽调式的实践。

一句二黄,皮黄定例。凡属西皮,则全段均为西皮;从无五句西皮,而接一句二黄者。有之,惟《五花洞》也:包公唱毕“听一言不由我心中气坏……”五句西皮之后,张天师接唱之下句:“若不显真形五雷降灾”,忽变西皮为二黄……上下句不同其调,实为特殊之唱。[11]19

这里所谓“不同其调”,应指两种调门。类似的还有“一句西皮”,与“一句二黄”恰好相反,引文略。正常情况下,早期皮、黄两种声腔各不相犯,二者在同一出戏往往各自独立演唱,混合使用仅属“特殊之唱”。

本文认为,定调是清代花部板腔体声腔的主要特征之一,即一种声腔总是基于某个特定管色调门、特定定弦来演唱、演奏的,以梆子、皮黄为代表。而基于“笛色工尺七调”的南北曲实践的戏曲,如昆曲则无专门的调门定调。因此,皮黄合流、梆黄合流必然产生两个不同的特定基本调门(正调)的结合。

在胡琴定弦高度不变的情况下,当正二黄对应笛色的正宫调,合、尺二字转换为反调上、六二字,即转为上五度转调的小工调。同理,西皮定弦为六字调四工,上五度反调则变为尺字调、尺五,本文将上述正反四调称为“皮黄四调”。这种“皮黄四调”关系,乃是皮黄唱腔基于“笛色工尺七调”转调实践的产物。胡琴上“皮黄四调”关系与“笛色工尺七调”的关系如民国《国乐新谱》所载“胡琴工尺七调表”(图2)。

图2 “皮黄四调”在“胡琴七调工尺表”②青龙居士《国乐新谱》第一册,形象艺术社,1929年,第53页。上的位置

图2中,“切颈”即“千斤”,其上方表示空弦定弦。表中上方西洋调名以及下方西皮、二黄及其反调标记均为笔者所加。正常情况下,以五字调(正宫)作二黄,则小工调为反二黄。若以小工调作二黄,则乙字调转为反二黄。产生两种正反二黄实践的原因,主要是笛色七调翻转核心的不同。笛上翻七调,常以二者之一开始。第一种,以正宫调(六孔)作二黄正调,可产生第一皮黄四调系统,即F、G、C、D;第二种,以小工调(三孔)作二黄正调,产生第二皮黄四调系统,即C、D、G、A。

当调门转换后,琴弦的音级意义必定发生改变,从而形成不同的音阶排列模式乃至特定的旋律习惯。这恰恰是某种唱腔形成的乐器实践基础。如二黄定弦合尺,其旋律最低音往往被限制在合字,易于表现徵调或宫调。而翻为西皮后,最低音则为士字,善于表现羽调。

需要注意的是,由于在旧式均孔笛上转调时,音级的变化需要借助交叉指法、风门变化来完成,因此常出现转调音级偏高或偏低的现象,倘若脱离管色定调调门变化讨论这些现象,极易陷入“中立音说”或“非转调说”,或产生所谓“亦中人以下,不可以语上欤”的争论。

(二)京剧皮黄合流后期的调门、调式变化

早期皮黄两种唱腔的泾渭分明,恰恰证明二者原本属于不同声腔。当二者进一步合流,才演化出皮黄混用的情况,即陈志勇所言“皮黄合出”的情形。如程砚秋认为:

一出戏里,亦许全是二黄(如《进宫》《教子》),亦许先二黄后西皮(如《金水桥》《大保国》)。并且在同一段唱功里,可以由“接腿”的句子转变,或转“黄”为“皮”(如《大保国》徐彦昭由“功劳簿”句转变),或转“皮”为“黄”(如《玉花洞》天师,由接包公唱转变),怎么转怎么是,非常协调, 决不像老皮黄那样显著,拼凑生硬,而西皮与二黄的音调,并不混淆,即此可见京调炮制技术之妙。[12]164

程砚秋所言皮黄转接“怎么转怎么是,非常协调”显然在民国中后期的京剧中已形成普遍应用,不同于前文所言“特殊之唱”,证明京剧皮黄两种唱腔合流确实存在程度的变化。而“绝不像老皮黄那样显著,拼凑生硬”的描述,也说明早期皮黄因为存在同主音徵、羽调式大二度远关系调门变化,并没有在京剧中形成主流实践。同为皮黄合流,为何早期与近代差别如此之大呢?笔者认为,程砚秋所言皮黄自由转接,指的应是同宫系统的皮黄转换居多,也即在实践中,皮黄合出为了避免生硬的大二度远关系转调,有意转变为同宫系统转换。

凭空定弦殊难准确,故必以笛音为定弦之标准。笛调有七,而用以为定弦之标的者则为工调,即俗所谓小工调者也。定弦之法以二簧调之尺、合二字,与笛音较,和则弦音自然匀定。即用二簧既定之弦音移下一指按之,即是西皮调,故西皮调无须另行定弦。[13]4(按,引文着重号为笔者所加)

因“合尺”为空弦,其在定弦基础上“移下一指”把位,自然转变为同宫系统的四工二字,相当于在二黄合尺弦的同宫音阶中演奏西皮。这种通过上下把变化产生的同宫系统皮黄腔的转换,显然异于前文“不同其调”的“特殊之唱”,故皮黄在同宫系统的自由转换显然更加自然。然而事物皆有其两面性,这种同宫系统内的皮黄唱腔转换,实际上已经丧失二黄与西皮“重下属调门”产生的调性对比与变化。除了板式变化区别,由于二者皆使用合尺弦,徵音往往成为旋律的最低音或常用落音,二者的旋律风格愈发接近。

清末民初,艺人为了竞争,同时也为表现西皮调的高亢、激越,而将西皮也定为二黄常用正宫调是常有之事。此时西皮(63)定弦高度实际比二黄(52)高了一个大二度。除了在一把胡琴上靠“移下一指按之,即是西皮调”实现皮黄转换之外,民国以来,在舞台上二黄、西皮常常各用一把胡琴。注意引文“二簧”的高度为小工调而非正宫调,说明西皮、二黄调门在民国时期,两种唱腔的高度可依艺人嗓音条件作自由变化。如赵志安认为:“再加上角儿自带‘私房胡琴’,可以根据嗓音状态来确定调门,以保证其艺术发挥。于是调门高低选择开始依个人及其表演需要而定。”[10]41

如今京剧皮黄腔调门,包括G、F、E、♭E、D 等多种形式,并未保持皮黄合流早期特定的大二度调门关系,③早期京剧用一把胡琴来完成二黄、西皮两种声腔的伴奏。民国时期的京剧,二黄、西皮定调并无统一规律,为了行腔更加圆润,甚至各自使用不同规格的京胡,且西皮京胡短小,音色更加明亮。因此,近现代京剧中很少出现一把胡琴演奏同主音徵、羽调式的实践。而皮黄合流早期形成的特定大二度调门关系,却在部分地方戏如秦腔、粤剧、潮剧中得以保留和继续使用。

二、皮黄合流对以秦腔为代表的其他剧种的涵化效应

(一)“风搅雪”实践对秦腔的再塑造

皮黄合流创造了在戏曲表演中可依据不同人物性格选择不同声腔的声腔形式,弥补了单一板腔体在调门、风格方面缺少对比变化的不足,且由于京剧的成功吸引了诸多学者的关注,他们在研究中提出西皮、二黄两种声腔合流的观点。实际上,由“风搅雪”实践形成的各种隐性声腔合流广泛存在于其他剧种。

及至清末,在清廷达官贵人的支持下,皮黄戏已遍及大江南北,包括秦腔梆子腔的大本营陕西。在皮黄腔与本地戏班相处的实践中,皮、黄两种不同声腔合流模式的成功无疑对其他声腔具有一种巨大的涵化效应。即一些地方戏开始学习或模仿这种声腔合流形式。而在清末皮黄合流如火如荼的形势下,秦腔梆子戏班焉能置身事外?

“晚清以来,昆曲,梆子、皮簧往往同台演出。如果一出戏里既唱昆、梆,又唱西皮二簧,行话称为‘风搅雪’。”[14]21清末皮黄腔势力如日中天,昆曲、梆子戏班为赢得生存市场,常与二黄戏搭班或兼演二黄乃是普遍现象,从而形成“风搅雪”或“两下锅”式的声腔同台实践。对于秦腔声腔的性质,《中国戏曲音乐集成·陕西卷》认为:“秦腔的唱腔,属于单声腔板式变化体结构”[15]39。持该观点者不在少数,笔者对此有不同看法。就声腔的发展而言,秦腔欢音、苦音的转换,符合两种声腔的风格以及调门特点,即在上述“风搅雪”实践中逐渐形成两种声腔合流实践。具体而言,苦音、欢音即是秦腔的梆子腔与二黄腔合流以后形成的新形式。故要证明秦腔属于两种声腔的复合,要从秦腔梆子腔与二黄腔的混合形式如“风搅雪”“两下锅”说起。

据王绍猷《秦腔记闻》载:“光绪年西安各属徽班盛行,歌唱于(按,应为与)秦地二黄十九不分……西安民元与易俗社同时创设之枌榆社,所唱秦中二黄,亦杂有许多徽调之成分在内也。”[16]34作者意在表明,徽班之二黄与源于本地的土二黄十分相似,且秦腔班社兼唱二黄。不论二黄④近代学者王绍猷、范紫东、齐如山、程砚秋等人认为二黄起源于陕西,现代学者王道中、朿文寿等人沿袭了这个观点。二黄起源并不影响本文对梆黄合流的论述,此不赘述。是否起源于秦地,可以明确的是,清末在陕西曾经大范围流行过二黄戏,正是二黄盛极一时的明证。既然二黄盛行于秦地,处于劣势的梆子声腔要想求得生存发展,必然会吸收二黄腔而形成两种唱腔的复合,此乃大势所趋。更何况,倘若二黄真的源于陕西,则梆子与二黄形成“风搅雪”或“两下锅”实践实属必然,梆黄合流更是顺势而为之举。

“原来的秦腔班社本身也兼唱二黄。陕西艺术研究所的黄笙闻先生藏着秦腔《天水关》的剧本,封面写着是秦腔,但里面的唱腔却有注明唱二黄的。”[17]20这表明,清末秦腔确实存在“风搅雪”实践,即秦腔戏班在梆子腔戏中夹杂二黄腔的表演。这或许正是民国时期,易俗社范紫东等学者想要证明二黄源于陕西的原因。显而易见,既然二黄源于陕西,那么秦腔与二黄合流自然顺理成章。

实际上,从历史记载可知,单一的梆子腔并不具备欢音的情绪。众所周知,欢音为徵调式,然而秦腔原本的领奏乐器二股弦,其定弦与西皮相同,皆为四工弦。因其最低音为四字(羽音),根本无法形成徵调式的落音。如安波在《秦腔音乐》中记载中路秦腔使用二股弦领奏:“二股弦——形同二胡,杆较短,两根弦用牛筋……为领导乐器”,“外弦作工内弦作五,称为工五弦,即3,6弦”。[18]6,16

“外”“内”工五弦,即里外四工弦,表明改革前的秦腔梆子以四工弦为正调本腔,正是梆子腔的基本特征。因此,二股弦实际上只适合演奏四工弦羽调式音阶(苦音),这与清代康熙时的秦腔所表现的情绪一致。

“秦优新声,有名乱弹者,其声甚散而哀。”[19]152《天咫偶闻》也有类似记载:“光绪初忽竞尚梆子腔,其声至急而繁,有如悲泣,闻者生哀。”[20]27“ 其声甚散而哀”“有如悲泣,闻者生哀”等描写,显然指原来单一的梆子腔类似苦(哭)音热耳酸心的腔调。换言之,秦腔长期以来对应的是单一的梆子(四工弦)声腔,甚至在光绪年初,也未见有欢音相关记载。本文认为,某种唱腔的形成,总是基于某种特定定弦、特定管色调门才能保持其规定性的特质。这种定弦的规定性往往限制了音阶的最高音、最低音,易于形成特定的旋律、音阶模式,正如四工弦适合羽调式音阶。因此,二股弦四工弦恰恰是形成苦音梆子的原始规定性条件。

由上述分析可以判断,秦腔梆子与二黄合流的时间不早于19世纪中后期。因为此时正是京师皮黄合流渐趋于成熟、鼎盛的一个时期,各个声腔之间相互学习、频繁交流成为戏班常态化运作模式,从而使其他剧种、声腔形成“风搅雪”或“两下锅”甚至“三下锅”的现象。再如清末民初京胡圣手陈彦衡在其《旧剧丛谈》中记载清末北京梆子班(秦腔)兼演二黄的事实:

以上记载表明,秦腔在清末为了避免陷入“终归于淘汰”的境地,“始兼唱二黄(即花音)”,形成类似“风搅雪”或“两下锅”形式的实践。实际上,由于梆子与西皮同源,其胡琴皆定四工弦,故二者风格相近。在二者转换为二黄合尺弦时,形成的调门变化原理完全一致。换言之,梆黄合流与早期皮黄合流在调门转换形式方面也完全相同。因此为方便起见,本文将地方戏中不同于京剧、汉剧的皮黄合流、梆黄合流统称为“泛皮黄化”唱腔,其中以秦腔、粤剧、潮剧等最为典型。如徐天祥认为:“中国传统音乐中多数风搅雪音乐现象的特征为:不同音乐成分的混合与交融。包括:语言的混合……乐曲的混合……乐种的混合。”[22]92这就不难理解,与秦腔中欢音(或称花音)与苦音(或称哭音)转换相类似的现象,存在于许多地方戏中,实际都是皮黄腔合流影响的结果,折射出这种“泛皮黄化”声腔的广泛性。此类声腔、剧种在学习、模仿皮黄声腔时,并非全部照搬皮黄戏的板式变化,有的可能仅仅是形成二黄、西皮(梆子)两种声腔风格以及调门的复合。如辞书对欢音、苦音的解释,与早期二黄、西皮合流产生的风格完全一致:

由两种不同的音阶与调式所形成……在秦腔称为欢音、苦音,或花音、哭音,眉户称硬调、软调,碗碗腔称为花音子、苦音子,四川弹戏称甜皮、苦皮,或甜品、苦品。……在同州梆子、蒲州梆子、阿宫腔、弦板腔、线腔、老腔、陕北道情、青海平弦、青海花儿、甘肃河西曲子……均有所见……此外,粤剧的 “乙反”及潮剧的“轻三六”、“重三六”、“活三五”,与欢音、苦音的性质基本相同。[23]131

部分学者在研究欢音、苦音类调式时,常囿于乙字高度在实践中浮动现象的成见,即认为秦腔苦音、粤剧乙凡、潮剧重三六等不构成转调,乃是一种由“571245”构成的特殊音阶,这是由于脱离了笛色调门变化以及忽视了声腔合流带来的调门转换关系所致。

在舞台上,由于拉弦乐器一般不可能在演出中改变定弦高度,因此,同一高度定弦的胡琴在演奏为两个调门时,就会形成改变音名的转调(翻调)。在同一乐队伴奏情况下,当基于合尺弦的二黄腔转为基于四工弦的梆子腔时,即可形成特定大二度调门的同主音徵、羽调式实践,与皮黄合流早期调门关系完全一致。

由此可知,苦音中的乙字虽可能演奏为中立音,但也可能演奏为高乙或低乙。若站在西皮、梆子的角度,只有低乙才是学理层面转调的宫音。如武俊达认为欢音与苦音属于二黄、西皮转换:

即西皮腔源于西秦腔正调,二黄则源于西秦腔二犯……如皮黄同用D-A定弦,西皮6-3定弦,实际是1=F;二黄5-2定弦,实际是1=G……而且花音、苦音相互转接方便,是因为它们用了工尺谱传统常用的“紧慢转调法”,唱花腔(西秦腔)只需把6音改作♭7,3改为4(紧羽为宫)就成了苦音。[24]323-324

包括跨境电子商务实操、跨境网络营销、网页美工、国际物流与货运代理、跨境电商英语、跨境电商综合实训等。该类课程内容与学生未来就业岗位的实践紧密衔接,旨在培养学生入职所必须的岗位核心技能。

武俊达将秦腔当作两种声腔的复合是客观的,对于西皮、二黄的大二度调门关系的定性非常准确。但这种转换并非源于“紧慢转调法”⑤紧慢转调法一般指古琴,而古琴一般不用工尺谱。,而是源于胡琴固定定弦模式下翻调形成的同主音调式实践(图2)。本文认为,秦腔苦音、欢音,属于梆子、二黄合流,而不能直接等同于西皮、二黄实践。实际上,西皮、二黄不仅仅是简单的调性变化,还属于两种南北腔调的对比。如二黄明显带有南曲风格,并非简单的西秦腔正调在调门上的二犯。因此将二黄判断为秦腔的二犯,恐怕还需要证据。

当两种不同声腔转换时,若只有一把胡琴,必定会产生合尺弦转四工弦的同主音调式实践。当这种实践成为一种趋势,最初的“两下锅”或“风搅雪”就会演化为梆黄合流,即欢音、苦音转换。因此,其梆子含义已将二黄纳入其中,正如二黄戏往往包含西皮腔。当然秦腔这种梆黄合流,并非移植照搬二黄腔的各个板式,而是主要借鉴二黄的徵调式唱腔风格,并将其融合在秦腔原有的板式变化中,故属于“泛皮黄化”合流。

梆子腔与二黄腔经常同台“风搅雪”式表演,已经演化为由苦音(梆子腔)、欢音(二黄腔)转换构成的复合声腔。这种欢音、苦音的转换与早期二黄、西皮的转换异曲同工,正是秦腔梆子与皮黄腔系长期同台产生的结果。

(二)秦腔属于梆黄合流的证据分析

本文认为,在外部竞争压力下,秦腔梆子与二黄产生合流乃是必然,从而形成不同于京剧的梆黄合流实践。上述判断乃是基于这样一种历史事实:乾隆以来,西皮与二黄逐渐合流为皮黄腔系并成功跃升为主流声腔系统,这种成功对地方戏剧或其他单一声腔的发展具有巨大的涵化效应,使得地方戏要么在部分保留原来腔调的基础上直接吸收皮黄声腔,要么吸收两种声腔合流的形式,尤其是两种定弦、调门转换带来的对比变化,最终形成一类“泛皮黄化”唱腔实践。这种“泛皮黄化”包括某些剧种存在的皮黄合流,也包括梆子与二黄的合流。但皮黄合流在发展过程中,西皮二黄调门转换的形式趋于多样化,故逐渐与“泛皮黄化”声腔产生较大区别,因此本文将秦腔定义为“泛皮黄化”声腔。

越来越多的证据显示,清末民初的秦腔与乾隆时期的秦腔,早已发生质的变化,虽名同而实有异。而秦腔这种变迁是有迹可循的,主要体现在伴奏乐器的变化以及对二黄调的吸收两方面。如秦腔在清末表现为单一声腔的痕迹还可以从秦腔主要伴奏乐器二股弦的结构体现出来。

图3为蒲剧(蒲州梆子)使用的二股弦,与秦腔同州梆子属于同源关系,二者正调皆为四工弦。老式的二股弦琴杆较短,琴弦(牛筋弦)较粗,因此其弓子为带有张力的弯弓形、马尾处于紧张状态的“硬弓”。据《中国音乐词典》记载, 琴体“全长约52厘米”[25]96。较短的弦长,并不适合换把,因此,仅仅适合演奏羽调式音阶。若无翻调(转调),则难以演奏欢音徵调式音阶。 但实际上,民国以来,欢音、苦音皆以固定调“合”或“六”(简谱5)作为主音,且以“三眼调”(正宫调G)定弦,与二股弦的原始定弦完全不相符。如安波在其《秦腔音乐》中说:“秦腔的定调系以笛为定音器,按照老规矩应用正宫调(俗称三眼调)。”[18]15

图3 二股弦结构图⑥张锋、康希圣《蒲剧音乐》,陕西人民出版社,1983年,第19页。

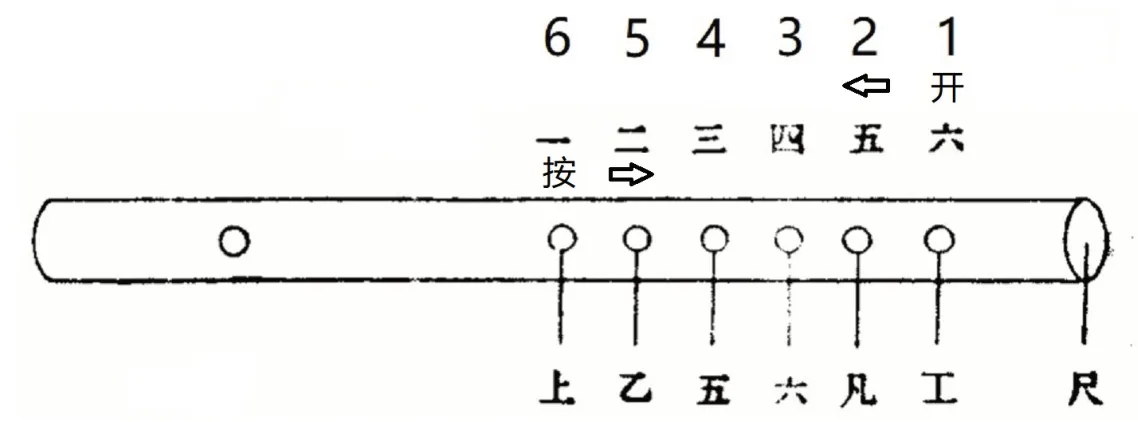

图4中,阿拉伯数字以及“开”“按”、箭头方向标记为笔者所加。汉字数字为原图标记,其显然属于按孔发音标记法。按住一、二、三孔发音,恰好等于放开1、2、3孔发音。因此无论采用哪种发音标记顺序,正宫调合字皆为“三眼调”。秦腔调名也有以开孔发音标记法标记的记载:

图4 安波《秦腔音乐》以笛定调图⑦安波《秦腔音乐》,新文艺出版社,1950年,第15页。

秦腔传统的定调是曲笛的“三眼调”,即放开低方三孔作为首调唱名的“SOL”(徵),由于唱腔以徵调式为主,所以三眼调则是指调式主音而言,并以笛子为标准。曲笛的简(按,应为筒)音为A,三眼调实为“宫=G”的“D徵调”。[3]19

强调“低方三孔”(指靠近筒音的阿拉伯数字1、2、3孔)表明,该描述依据的是开孔发音标记法。“三眼调”指的是欢音调门(实际为正二黄的变异名称)。“D徵调”恰恰指的是欢音为合尺弦定弦而非四工弦。

以上记载的笛上调门“三眼调”徵调式,实际上与旧式秦腔二股弦定弦四工弦相矛盾。在四工弦记谱下,根本无低音“合”字,也就无法演奏欢音、苦音的音阶转换。除非承认秦腔属于两种声腔的复合,本身带有转调,即将四工弦转换(翻调)为合尺弦来演奏,因为合尺弦恰好构成徵调式音阶,与二黄相吻合。显而易见,只有将欢音、苦音当作同主音转调,才能解释光绪以来拉弦乐器的改革。

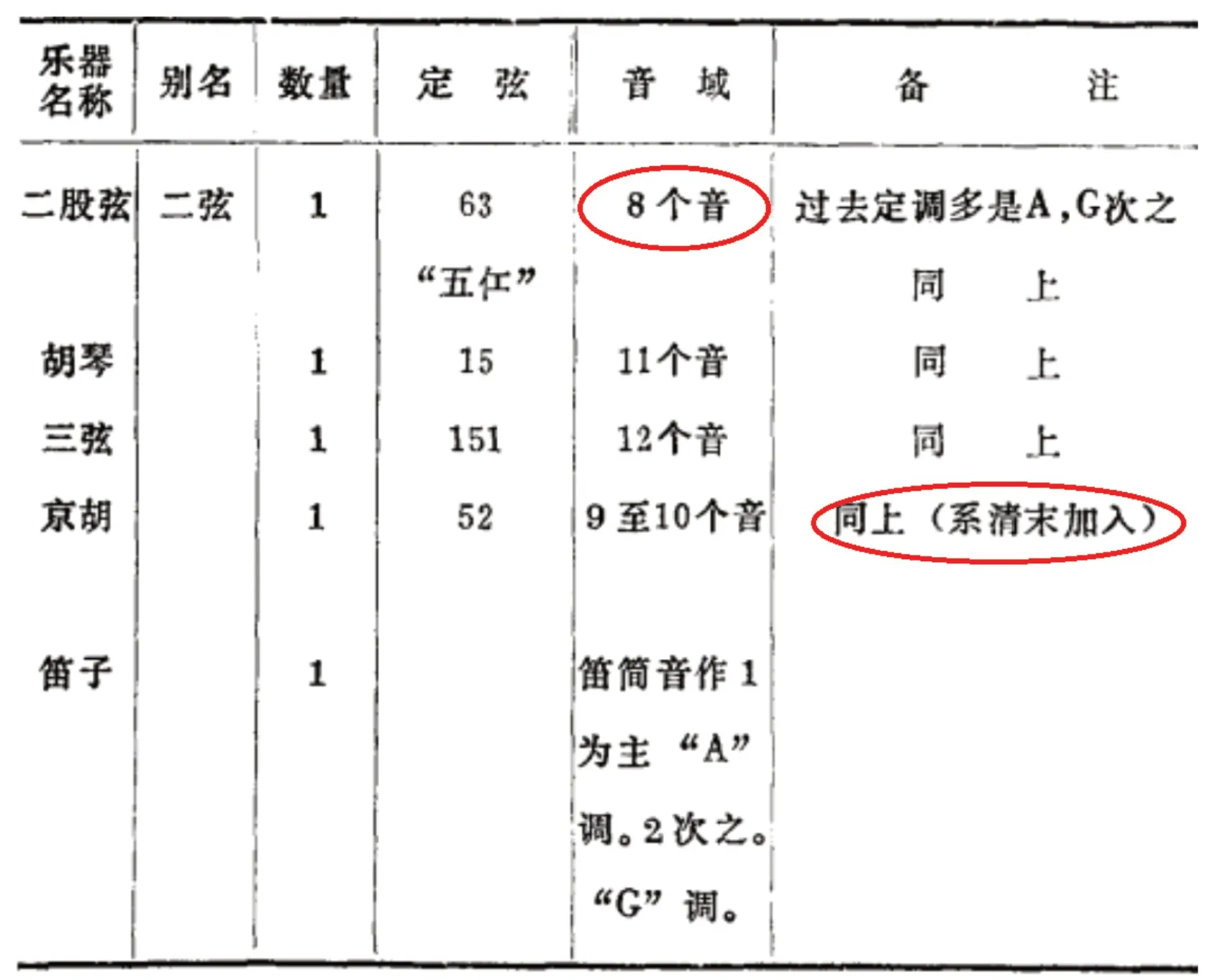

“由于蒲剧板胡发展为上下倒把后,音域较宽,二股弦渐被淘汰。”[22]18本文认为,二股弦被淘汰的原因乃是唱腔内涵及外延发生了变化。据张醒民20世纪50年代的调查,中路秦腔使用乐器情况分三个时期:过去、民国初年至解放前、解放后。[16]123“过去”显然指民国以前。中路秦腔“过去”时期的乐器配置如图5所示。

图5 中路(西安)秦腔“过去”(民国以前)时期的乐器配置⑧陕西省艺术研究所编《秦腔研究论著选》,陕西人民出版社,1983年,第122页。

图5显示,二股弦基本把位只用“8个音”。乾隆以来,秦腔长期雄霸于花部诸戏之首,正是凭借二股弦的独特风格。但与今日秦腔比较不难发现,四工弦的二股弦根本无法演奏秦腔的“欢音徵调式音阶”(二黄)。换言之,二黄只能是后来引入的唱腔。同时表中显示,清末引入京胡定弦恰为合尺弦。这里不免使人产生疑问:秦腔引入京胡的实践,是否受了徽班或京剧二黄腔影响呢?答案是肯定的。张醒民在“民国初年至解放前”的乐器配置表后注明:“没了二弦后多以京胡代之”[16]123。

可见民国时期,在板胡(胡琴)改革为两个把位以前,京胡合尺弦经常替代二股弦四工弦作为领奏乐器,而且合尺弦恰恰适合演奏欢音,转调后方能变为苦音⑨即不改变定弦,直接将合尺当作四工,宫音移低大二度。。本文认为,以合尺弦代替四工弦正是秦腔改以“三眼调”(正宫调徵调式)定调原因所在。

由上述分析可知,一个剧种原有领奏乐器的“正调”定弦,却无法演奏该剧种的现有主要声腔,这显然有违常理。原因恐怕只有一个,那就是该剧种声腔结构可能在某个时期发生了某种大的改变。而秦腔梆子四工定弦的改变,应该是引入了二黄调徵调式(合尺弦),并将其作为正调(欢音)形成梆黄合流的实践造成的。这或许才是二股弦被淘汰的真正原因。故本文认为,秦腔虽名为梆子,但就其欢音、苦音转换特点而言,实质上已经具有两种声腔的基本特点:秦腔中的苦音为原来的梆子腔,而欢音则是在融合二黄基础上产生的一种声腔,属于梆黄合流的形式,与皮黄合流极其类似。安波在《秦腔音乐》中也记载了秦腔使用京胡定弦的情况:“京胡——尺六定弦,即2,5弦。”[18]16安波记载的京胡定弦顺序是从外到里,反过来即合尺弦。基于上述分析可以断定,秦腔引入京胡并采用合尺弦定弦,必然是受皮黄合流大趋势的影响。事实上,除板胡外,秦腔引入的其他拉弦乐器几乎均采用“合尺弦”:

20世纪……40年代后,逐渐以板胡为领奏乐器,二股弦、提琴(后叫京胡)、马号等渐次不用……80年代以来……乐器及人员分工如下:板胡(定1 5弦)1人,兼唢呐、海笛;高胡(定52弦)1人,兼笛子、唢呐……另有二胡2把,定52弦。[15]46

不同时期引入“52”定弦的京胡、二胡、高胡后,如果仅仅是为音色需要,完全可以将其改成梆子四工弦,但显然上述乐器均未改变定弦。因此,保持合尺弦定弦的目的不言自明,乃是为了演奏欢音徵调式音阶与苦音音阶的转换。如受到秦腔这种两种声腔合流影响,碗碗腔、眉户等小戏种同样使用欢音、苦音作为唱腔变化手段,并且直接使用合尺线板胡作为主要伴奏乐器。换言之,秦腔的“正调”实际上已经悄悄改为合尺弦,或者能同时演奏徵调式的其他定弦。而这种同主音调式固定调记谱的转换,恰恰正是管色定调视角下,二黄、西皮(梆子)调门转换的典型特征。因此,欢音、苦音调门的转换正是梆黄合流最明显的证据。

另外,仅从表面来看,板胡“1 5”定弦与合尺弦无关,但实际上,改革后的板胡之所以替代二股弦,同样是因为其可以演奏徵调式音阶。

在20世纪30年代以前,“秦腔板胡只有一个把位,且不换把”[26]2。“正俗社”科班艺人荆生彦通过加长琴杆、减小琴筒等方法,改善了板胡第二把位的音色,这才使其成为中路秦腔领奏乐器,并影响到周边其他各路秦腔及剧种。“演奏家荆生彦改革了板胡,使音域从一个把位扩大为两个把位,增强了伴奏的表现能力。”[15}38改革为两个把位的板胡,虽然定弦为“1 5”,但在外弦(高音弦)上同样构成了一个完整的欢音徵调式音阶,演奏的恰恰是合尺弦的音阶。(图6)

图6 秦腔板胡(胡呼)改革后的两个把位音位图⑩安波《秦腔音乐》,新文艺出版社,1950年,第16页。

图6秦腔板胡外弦两个把位可构成完整的欢音徵调式音阶,即后来引入的二黄调。而苦音徵调式音阶, 乃由原四工所演奏羽调式音阶欢音固定调记谱所形成。另外,蒲剧(蒲州梆子)板胡改革为两个把位后,虽仍以“63”定弦,实际上同样也以外弦构建徵调式音阶。

因为京师以外花部艺人的理论水平往往较低,所以在皮黄流布中,可能产生一定的讹变。如当二黄(五字调)转西皮(梆子)(六字调),二黄之乙字本应用低乙才能作为六字调宫音,由于采用固定调记谱或固定音高乐器(月琴或扬琴)伴奏,可能会在西皮(梆子)中演奏为高乙而与合字构成宫角大三度;或者是因为旧式扬琴缺乏足够的半音,为了让乙字兼具原调(二黄)变宫和新调(西皮、梆子)宫音意义,有意将乙字调成近似中立音的状态来替代半音变化,从而出现似转非转的听觉印象。表面看似中立,但其本质恰恰是转调的目的。故“泛皮黄化”后的秦腔、粤剧等剧种,原来的梆子(西皮)四工弦已经隐藏在以固定调记谱的正调合尺弦 中⑪即固定调“苦音”简谱5♭71245,对应首调四工弦简谱612356, ♭7虽微微偏高,在定性上仍属于四工弦的宫音。。厘清上述变革的过程,苦音、乙字的定性也就不言自明了。

苦音中,4音律位不变(特殊处理在外)……1986年在山西全国民族民间音乐记谱学术研讨会通过测音证明,7音的律位比♭7大25音分,并非7音微降,而是音♭7微升。[15]17

“比♭7大25音分”属于正常律位的轻微偏离。显而易见,上述结论并非个别学者的研究观点。或许演奏中对个别音的特殊处理可能产生中立音现象,但实际上此类实践并无历史根据。无论是同州梆子还是蒲剧,若是大段落去听(不计较个别音的特殊处理),苦音唱段明显表现出典型的羽调式色彩,正是原本之正调(四工弦)梆子腔的特点。故苦音的7音“比♭7大25音分”在定性上当为四工弦的上(宫音)字。而许德宝对苦音的认识更进一步:

苦音旋律中的si音在不同的情况下有其不同的音高,有比本位si略低一点的,也有靠近降si的,同时也有降si和本位si的。但在苦音旋律中经常出现的、最能体现苦音旋律风格的,则是接近降si的这个si音,大约比降si高25音分左右,在实际演唱和演奏中多处理为降si。……苦音旋律的色彩之所以柔和、暗淡,是由于它具有小调色彩。[27]18

显然,许德宝是基于实践经验作出的准确判断,并指欢音转苦音后带有“小调色彩”。虽然民间音乐“4”偏高,“7”偏低,但偏低的“7”和作为转调微升的“♭7”还是有区别的。“但在苦音旋律中经常出现的最能体现苦音旋律风格的,则是接近降si的这个si音”的描述,实际上恰好道出了二黄、合尺徵调式转西皮(梆子)四工羽调式的关键音级变化。换言之,“苦”的风格主要是依靠羽调式的特点来实现的。因此,欢音转苦音实际上正是二黄转梆子腔调门,苦音“♭7”的定性乃是羽调式的宫音,其他偏移形式(包括中立音)则属于特殊处理,并不具有统计学意义。

结语

综上,花部戏曲某种声腔,只有在管色定调的特定调门、特定定弦基础上,方可形成区别于其他声腔的风格,因此两种不同声腔合流必然形成两种调门、两种定弦之间的转换。皮黄合流以京剧最为典型,但其他地方戏并非完全照搬京剧的模式,而是在原来声腔的基础上部分接受皮黄腔系或受到皮黄合流模式的影响,逐渐演化为一类“泛皮黄化”唱腔。与京剧相比,此类“泛皮黄化”的板式与调门变化都产生一定的变异。由于受工尺七调系统的约束,在固定调记谱或固定音高伴奏拉弦乐器的影响下,西皮(或梆子)调唱腔也采用原二黄调门记谱,因此,往往以强调二黄记谱的乙、凡二字作为转调标志,形成秦腔苦音、潮剧重三六、粤剧乙凡调的俗名;二黄则分别演化为秦腔欢音、粤剧正线、潮剧轻三六等调名。故上述欢音、苦音类调式现象在定性上仍属于宫系统转换。因此,欢音转苦音类调式,乙字应从高乙(7)转为低乙(♭7),才是学理意义上苦音的正格乙字。而苦音类调式乙字演奏为中立音或其他形式,只能归入“特殊处理”或乐器(如粤剧、潮剧缺少半音变化的旧扬琴)构造限制的变格形式,而非苦音唱腔(西皮、梆子)必然的规定性用法。

——以《皮黄》为例