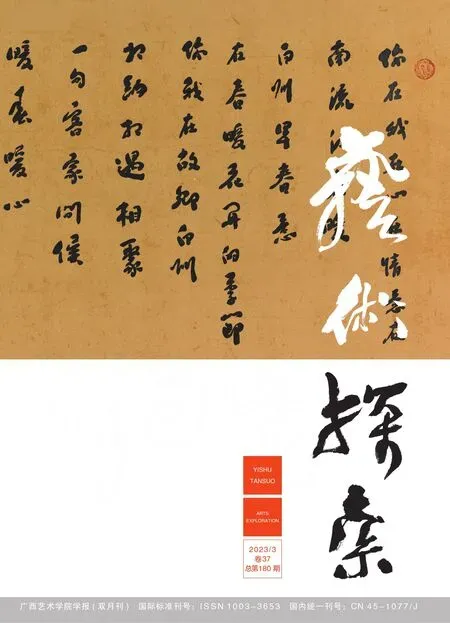

“此待诏职也”:北宋中晚期书家身份区隔及其话语建构

蔡志伟

(南开大学 艺术与美学研究院,天津 300071)

宋英宗治平四年(1067年),北宋中期的书坛中坚蔡襄去世。次年,其友欧阳修为之撰写了一篇墓志铭,末段有述:

(蔡襄)工于书画,颇自惜,不妄为人书。故其残章断稿,人悉珍藏。而仁宗尤爱称之,御制《元舅陇西王碑》文,诏公书之。其后,命学士撰《温成皇后碑》文,又敕公书,则辞不肯书,曰:“此待诏职也。”[1]522

蔡襄以“此待诏职也”为由拒书《温成皇后碑》一事,在后辈文士间被视为楷模而传为佳话。朱长文《续书断》评说此举体现了“儒者之工书,所以自游息焉而已”[2]283,洪迈《容斋随笔》则谓之彰显了“清介有守”的士大夫风范[3]658。

蔡襄“此待诏职也”一语及其获得的载述和解读,实则映射着一场发生于北宋中晚期的书坛生态嬗变——士流书家实现了对书伎术官①宋代,以医、书、画、天文等专能“执伎以事上者”被统称为“伎术官”。其中书伎术官自太宗朝正式设立,隶属于翰林学士院、御书院(元丰改制后称“书艺局”)等机构,差遣有翰林待诏、御书待诏、书艺、艺学、祗候等职位。书法成就的全面超越,并从社会身份、书学路径、趣味修养等方面划分着彼此间的界线与高下。

对此现象,相关论著虽已指出是由士大夫群体意识兴起,以及其秉持的“政治—道德人格”书法审美标准所致,但对其间存在的阶段性变化未展开进一步探讨。②涉及该议题的相关代表性论著有:高明一《没落的典范:“集王行书”在北宋的流传与改变》,《美术史研究集刊》2007年第23期;李慧斌《宋代制度层面的书法史研究》,吉林大学博士学位论文,2009年;吴宗超《文士意识之下周越书史地位的泯没》,《中国书法》2019年第6期。本文尝试通过探讨以下三个议题:仁宗朝翰林待诏王文度违制转迁被驳事件,北宋中期士流书家与书伎术官书坛地位的盛颓势异,北宋晚期士流书家对书伎术官趣味修养的批评与贬低,阐述那一时期的书家身份区隔,是如何通过“制度—文化”双重话语被一步步建构起来的。

一、“区别士类”:翰林待诏王文度违制转迁被驳事件

宋仁宗天圣二年(1024年),翰林待诏王文度奏请仁宗:“近书勒牌额毕,蒙恩赐紫,缘见今赐绯鱼袋,乞依旧配鱼”[4]3955。仁宗并未予准,回复说道:“旧条曾有条约,不许伎术官辄带鱼袋,所以区别士类,不令混淆,今宜遵守。所奏不行”[4]3955。奏请被驳一年多后,王文度又通过御书院奏请“依条出职递迁”[4]3955。仁宗恩准,“诏与大理评事,留御书院祗候”[4]3955。但中书门下提出的反对意见为仁宗所采纳:“自来伎术艺杂流多不与京朝官,盖虑班序之间混淆名品,今拟且与转同正官”[4]3955。

在这次事件中,王文度企图通过乞配鱼袋、递迁京朝官两种途径,改变杂流身份,跻身士流行列,而仁宗与士大夫则坚持“区别士类,不令混淆”,以免“班序之间混淆名品”。

此间存在一个细节需要探讨。王文度乞配鱼袋时搬出的理由是“依旧”,然却被仁宗以“旧条曾有条约”为据驳回,而他复次“依条”申请递迁京朝官,先获仁宗批准,后被中书门下以“多不与”为由反对,则同样说明此等委任方式既存有先例,又于制不合。

这种情形何以出现?乃是宋初三朝的历史遗留问题。在树立文治国策过程中,宋初三朝君王皆以雅好图籍书画塑造自身形象。于是,一批书伎术官通过辅导君王学书、组织法帖编纂、奉敕书写碑志等多种途径获遇龙恩,不但可以在伎术官序列内依制转阶或加勋,甚至还能享佩鱼袋、转迁文官官阶。据统计,当时享配鱼袋的书伎术官至少有王著、赵伟、尹熙古、裴瑀等九人,所迁官职基本都为文官官阶。[5]171-174简言之,在君主私恩的特殊优待下,以配鱼袋、迁文官为标志,宋初三朝的书伎术官拥有由杂流入士流的机会与途径。

然而与此同时,宋初三朝君王也在不断规范伎术官的晋升制度,收回曾予之的特殊优待。太祖开宝八年(975年)就有严训,不可委任伎术官以文武要职[4]3953-3954;太宗至道二年(996年)下诏:“应有落伎术头衔见任京官者,遇恩泽只转阶,或加勋,不得授朝官”[4]3954;真宗大中祥符六年(1013年)下诏:“伎术官见配鱼袋者,特许仍旧,自今未至升朝官赐绯紫者,不赐鱼袋”[4]3954,又于天禧元年(1017年)诏审官院:“今后司天监及诸色伎术官虽系京朝官,并不得磨勘”,并于该年明文规定书伎术官转迁年限:“御书院翰林待诏、书艺、祗候等,入仕十年以上无过犯者,与出职”[4]3954。概言之,在朝廷公制层面,宋初三朝君王皆意图为杂流、士流之别提供严格制度依凭。但有意思的是,太宗、真宗诏令下达的时间,恰发生于他们赐恩书伎术官的前后,可见其中不乏破格情况存在。③具体史料参见徐松《宋会要辑稿》(第7册),刘琳、刁忠民、舒大刚等校点,上海古籍出版社,2014年,第3954页。

明晰上述史实,就可理解王文度事件中的双方为何皆以“旧”作为缘由。具体而言,王文度一方依据的是先朝君王曾予书伎术官特别优待这一私恩旧例,而仁宗、士大夫一方依据的则是先朝君王立定的伎术官晋升制度这一公制旧约。先朝君王的私恩旧例与公制旧约皆被作为“祖宗之法”加以利用,这是中国古代帝制政体内“公”“私”既素有分别又暧昧模糊所必然导致的矛盾现象。

从另一层面来说,宋初三朝君王在书伎术官晋升方面表现出的“公”“私”抵牾之弊,也是当时君权尚未真正受到士大夫监督与约束的侧面历史写照之一。按照学界的已有观点,“为与士大夫共治天下”这一宋代标志性政治格局,是在仁宗朝方才确立成型的。[6]414-427在此之前,一方面是以科举、台谏为双翼的文官政治制度仍处于逐渐完善阶段;另一方面是士大夫的典型形态,即“经术—文章—吏干”的复合身份构成,也正处于逐步形成之中。[7]93,42-58,14-16因此,以仁宗朝为分界,一方面是君王与士大夫的政治权力关系从政由君出转变为共定国是,君权依旧至上,但必须得到、接受士大夫的认同与监督;另一方面是文官群体的性质构成从吏能型转变为学者型,士大夫的身份意识在制度领域、文化领域中开始高度自觉。

以上一体两面的历史性调整变化,反映在书伎术官违制转迁问题上即:宋初三朝之际,书伎术官能否获得文官官阶进而跻身士流行列,基本是由君王这一“公”“私”合体的独裁个人全权掌握。即便有章可循,士大夫也未对君王给予书伎术官的破格优待提出明确异议。与此形成鲜明对照的是,当仁宗下诏擢升王文度为大理评事时,业已成熟的士大夫阶层则坚决以“区别士类”的朝廷公制来合法限制君王私恩的任意施展,从而保障自身的制度身份权益不受任何损害。

而当“区别士类”的制度身份意识进一步蔓延到文化领域中,则被表达为“此待诏职也”一语。该语既指向士大夫与书伎术官的制度身份区隔,也暗示着他们彼此间的文化身份区隔。换言之,在仁宗朝以降的士大夫阶层那里,其与书伎术官的士流、杂流之别,不仅是在制度领域予以规定与确认的,还将诉诸文化领域,予以再申说与再建构。

二、盛颓势异:北宋中期的士流书家与书伎术官

除拒书《温成皇后碑》一事外,蔡襄实曾多次以“此待诏职也”为由请辞书石诏命。宋仁宗嘉祐七年(1062年),他在回复欧阳修的书石之邀时写道:

向者得侍陛下清光,时有天旨,令写御撰碑文、宫寺题榜。世之人岂遽知书,特以上之使令,至有勋德之家干请朝廷出敕令书。襄谓近世书写碑志,例有资利,若朝廷之命,则有司存焉,待诏其职也。今与待诏争利,其可乎?力辞乃已。襄非以书自名而取高,诚以不相知者以利见临也。盖辞其可辞,其不可辞者不辞也。如公之文与所尚,诚得附名篇末,以永其传,兹其幸也,其敢辞焉?[8]476

该则材料显示:其一,无论在仁宗还是勋德之家那里,士流书家都被作为书写碑志的更优人选,书伎术官相较之下则被作为稍次一等的惯例人选。其二,面对纷至沓来的朝廷书石任务,士流书家相应产生了一种身份焦虑。他们担忧会与书伎术官一样,被人视为“以书自名而取高”“以利见临”之辈,故而不断向外界昭示彼此间的身份等差与截然不同的价值取向。

需要指明的是,以上两个现象皆始于仁宗朝,在宋初三朝并未有所显现。宋初三朝的书坛格局,是士流书家与书伎术官双峰并峙。前者以徐铉、李建中、李宗谔、宋绶等为代表,后者以王著、赵伟、盛亮、王德润、尹熙古、裴瑀等为代表。那一时期的朝廷碑志虽不乏士流书家所书,如宋绶“尝题濮安懿王、襄国韩夫人、仙游任夫人神主,至于四方碑志,多出公手”[9]333,但未有史料明确显示,他们被视为更优人选,并因此背负强烈的身份焦虑,而欲与书伎术官建立身份区隔。

然自仁宗天圣、景祐年间以来,书伎术官已然无法再与士流书家并驾齐驱,书坛格局遂为之一变。朱长文《续书断·系说》载:

自天圣、景祐以来,天下之士悉于书学者,稍复兴起。如周于(子)发、石曼卿、苏子美、蔡君谟之俦……今列于廊庙、布于台阁,复有数公,有若韩魏公骨力壮伟,文潞公风格英爽,介甫相国笔老不俗,王大参资质沉厚,邵兴宗思致快锐,宋次道、陆子履碑刻遒丽,滕元发、王乐道尺度流便,王才叔以婉美称,苏子瞻以淳古重,及蔡仲远、沈睿达之徒,皆彬彬可观。[2]289

这里所罗列的书法名家中,书伎术官仅有时任国子监书学的周越一人④关于周越的阶层归属,亦即其是否为士大夫,学界目前并未达成共识。张典友指出:“宋代书学学官不是伎术官,也不是胥吏,而是文人士大夫阶层的一员”,并以《宣和书谱》将周越归入“文臣”而佐证其应被视作士大夫。(张典友《周越生平新考》,《中国书法》2012年第1期,第167-169页)李慧斌则指出,苏轼、黄庭坚、米芾等人之所以批评周越,“最重要的不是他的人品、胸次等问题,关键在于他是作为书法伎术官之一的国子监书学的原因”。(李慧斌《宋代制度层面的书法史研究》,吉林大学博士学位论文,2009年,第126-132页)笔者认为,周越就其家庭背景与基本修养而言,可以归入广义文士范畴,这解释了朱长文为何将其列为“天下之士悉于书学者”之一。但就其仕宦出身与实际职事而言,则无法归入士大夫序列,一来他是官荫奏补入仕,而非通过科举入仕,二来正如米芾所言:“书学自祖宗朝句中正、杨南仲、周越,咸以他官知判,书石而已,无职事。”(米芾《论书学》,黄正雨、王心裁辑校《米芾集》,湖北教育出版社,2002年,第102页),士流书家则有石延年、苏舜钦、蔡襄、韩琦、文彦博、王安石、王寿卿、邵亢、宋敏求、陆子履、滕元发、王陶、王广渊、苏轼、蔡延庆、沈辽等一大批人。

值得一提的是,与苏轼、黄庭坚同辈的朱长文,并未像苏、黄等人一样对书伎术官大加贬低。相反,他是当时少有的愿意承认书伎术官书学成就及影响的人:

有李居简者,善草,太宗甚爱之,以赞善大夫直御书院。是时,禁林诏命,笔体丕变,粲然可观,远追唐室。其后真宗待诏尹熙古得笔法。[2]287

当天圣、庆历间,子发以书显,学者翕然宗尚之,然终未有克成其业者也。[2]288

综合以上朱氏所述,可以得出如下几点基本事实:其一,仁宗朝以降,书坛名家榜单已为士流书家所牢牢占据,书伎术官只是其中的他者陪衬;其二,即便作为他者陪衬,书伎术官及其书风仍在一段时间内拥有不少追随者;其三,书伎术官终究还是败下阵来,再难如宋初那样与士流书家分庭抗礼。概言之,以仁宗朝为分界,士流书家与书伎术官的书坛地位发生了盛颓势异。何以如此?乃由二者不同的书学路径所致,在一定程度上具有某种历史必然性。

先说书伎术官一方。宋代最初一批书伎术官多来自五代各割据政权,他们降宋以前已有书名,多以摹效二王书风为主,在宋初书学传习中扮演着重要角色。基于此,以及朝廷对书法的实用性需求,翰林御书院制定了一套循序渐进的学习方案与考核办法(按,下引材料出自宋高宗绍兴十六年[1146年]重建御书院诏,因诏中有“依祖宗法复置”一语,故可用来补充北宋时期相关史料之缺):

书学生试五体书札:王书、虞书、钟繇书、真小字书、批答。书学祗候试六体书札:王书、虞书、钟繇书、真小字书、批答、勾勒。书艺学试七体书札:王书、虞书、钟繇书、真小字书、勾勒、批答、玉柱篆。直长充书待诏七体书札:王书、虞书、钟繇书、真小字书、勾勒、批答、玉柱篆。[4]3939-3940

这则材料显示,一方面,书伎术官的书学取法受到严格限定,囿于钟、王一系。周越《跋王著<草书千字文>》载:“(王)著本临学右军行法,尔后浸成‘院体’,今之书诏,盖著之源流。”[10]24-25可知,不少书伎术官在具体学习中并不直接取法“右军行法”,而是从王著等知名书伎术官那里间接学习。至于周越本人,则是继王著之后被书伎术官效法的又一当代对象。另一方面,书伎术官的书法学习主要是为君王、朝廷服务,故而必须熟练“真小字书”“批答”“勾勒”这般业务。也就是说,书伎术官的书法活动虽包含艺术创作属性,却附庸于功利实用目的。

立足书法艺术本身而言,书伎术官的书学取法与学书目的,显然皆不利于这一“专业群体”书法水平的良性发展和开拓进取。他们在被喻为“笔法衰绝”的五代宋初之际⑤例如苏轼《评杨氏所藏欧蔡书》就曾写道:“自颜、柳没,笔法衰绝,加以唐末丧乱,人物凋落磨灭,五代文采风流,扫地尽矣。”(苏轼《评杨氏所藏欧蔡书》,茅维编《苏轼文集》,孔凡礼点校,中华书局,2013年,第2187页)尚能崭露头角,并与士流书家平分秋色,但是等到“天下之士悉于书学者,稍复兴起”的北宋中期自然就会丧失后劲,而为士流书家所全面超越。

再说士流书家一方。北宋中期以蔡襄、欧阳修、苏舜钦等为核心的士流书家,在书学路径方面已高度自觉并自成体系。在书学取法上,他们强调“师古”与“取意”并重。一则入唐追晋,以二王为标杆。蔡襄《评书》写道:“唐初,二王笔迹犹多,当时学者莫不依仿……然观欧、虞、褚、柳号为名书,其结约字法皆出王家父子。”[11]625-626必须说明的是,他们虽与书伎术官同追二王,却从未以“集王圣教”为范本[12]81-115,而是更加看重魏晋士人尺牍,并宣称当以“意”求之。欧阳修《集古录跋尾·晋王献之法帖一》写道:“余尝喜览魏、晋以来笔墨遗迹,而想前人之高致也。”[13]2164二则力推颜真卿,不断言说这位忠义之士“字画刚劲独立,不袭前迹,挺然奇伟,有似其为人”[14]2261,将其立为比肩二王的另一书家典范,这背后也呼应着当时士大夫的理想人格范式。在学书目的上,他们强调“自娱”,竭力摒弃一切功利目的。欧阳修《试笔·学书为乐》说:“苏子美尝言:‘明窗净几,笔砚纸墨皆极精良,亦自是人生一乐。’……余晚知此趣,恨字体不工,不能到古人佳处。若以为乐,则自足有余。”[15]1977又于《试笔·学书工拙》中写道:“何用较其工拙而区区于此,遂成一役之劳,岂非人心蔽于好胜邪?”[15]1978这里,苏舜钦、欧阳修不仅把学书作为一种私人化的日常休闲活动,将之完全置于朝堂生活对立面,而且强调要将“乐”之所在,从享受最终结果——功利性的艺术成就感,转向享受过程经验——非功利性的艺术完满感。

这套以“师古—取意—自娱”为架构的书学体系的确立成型,一方面因其更为符合艺术创作的本质规律,有效推动了士流书家书法水平的全面提升;另一方面,标志着士流书家与书伎术官的书学路径已呈现出泾渭分明之态。“区别士类”的制度话语已延伸至艺术领域,并以该领域的逻辑与话语形式被表述出来。这是蔡襄所谓“此待诏职也”的原生语境,亦是该语所包含的原生内容。

之所以说是原生语境与原生内容,是因为在蔡襄、欧阳修这辈人主导书坛之际,士流书家与书伎术官的身份区隔及其话语建构虽已全部成型,却还未出现以书伎术官为标靶、以雅俗分殊的文化评判为利剑的更进一步划分活动。这种对书家身份的更进一步划分活动,是由蔡、欧诸贤的晚辈苏轼、黄庭坚等人所完成的。

三、雅俗分殊:北宋后期士流书家对书伎术官的批判与贬低

宋神宗熙宁五年(1072年),即蔡襄离世五年后,欧阳修也撒手人寰,加之更早作古的二人共同好友苏舜钦,北宋书坛至此告别了蔡、欧、苏等人代表的中期阶段,步入了苏(轼)、黄、米等人领衔的后期阶段。随着这批新的书坛领军人物的崛起,士流书学体系获得了进一步深化,而士流书家与书伎术官之间的区隔,也在此过程中被更加显著地构筑与标识出来。

与欧、蔡那辈人相类似,苏、黄这代人也曾面临“笔法衰绝”的时代困扰。欧阳修曾经谈道:“自苏子美死后,遂觉笔法中绝。近年君谟独步当世,然谦让不肯主盟。”[15]1979苏轼则曾在《记与君谟论书》中引用欧公此语,又于《论沈辽米芾书》中言及:“自君谟死后,笔法衰绝”[16]2204。要言之,这一“笔法衰绝”的时代困扰,主要是由唐宋变革之际士族门阀的解体,与五代丧乱之下文化艺术的没落共同所致。一来,北宋时期,晋唐时期依托世家士族的师资传授脉络几近消亡,出身寒门的士流书家多数只能依靠自学逐步领会书学奥妙;[17]39-40二来,历代名家法书在五代之乱中或散落或不存,加上宋初以来朝廷多次“搜访前哲墨迹图画”[18]466,致使士流书家在入仕为官前少有机会披览经典书学范本。因此,如蔡襄、苏舜钦等得之笔法的士流书家,就被视为笔法的关键传习者,而他们的离世则被相应视为“笔法衰绝”的标志性事件。

但立足史实来看,上述言论多少有些似是而非,仅强调了士流书家在笔法传承中的突出贡献,却绝口不提另一有功于笔法传承的书家群体——书伎术官。回顾北宋中后期士流书家们的书学履历可见,他们入仕为官以前或早年学书之际,都曾以书伎术官的书作书风为笔法蓝本,其中尤以周越为主要师法对象。然而意味深长的是,当他们入仕为官后,随着鉴藏眼界的日渐开阔及自家面貌的逐步确立,皆无一例外地表示师法周越乃是一段书学歧途:

君谟少年时乃师周越,中始知其非而变之。(张邦基《墨庄漫录》)[19]97

草书非学聊自娱。落笔已唤周越奴……(苏轼《六观堂老人草书诗》)[20]3750

予学草书三十余年,初以周越为师,故二十年抖薮俗气不脱。晩得苏才翁子美书观之,乃得古人笔意。其后又得张长史、僧怀素、高闲墨迹,乃窥笔法之妙。(黄庭坚《书草老杜诗后与黄斌老》)[21]958

元章四帖真迹:余年十岁写碑刻,学周越、苏子美札。自作一家人,谓有李邕笔法,闻而恶之,遂学沈传师,爱其不俗。自后数改献之字,亦取其落落不群之意耳。(张丑《真迹日录》)[22]572

就以上材料而论,蔡襄与苏轼、黄庭坚、米芾等虽都各自反思了师法周越的学书历程,但蔡襄仅说过“知其非而变之”,并未如苏、黄、米三人一般,以“奴”“俗”等字眼对周越加以贬低。指明于此绝非是说苏、黄、米三人较之前辈蔡襄喜逞口舌之快,而意在说明,当蔡襄那辈人从社会身份、书学路径两方面,为士流书家与书伎术官划清界限并对之实现全面超越以后,苏轼这代人则继而对之展开了以“雅—俗”为中心的批判与贬损。这无疑将书伎术官彻底排除在笔法正统之外,也就此彻底抹杀了他们在书史中的应有地位。

尽管态度方面存在区别,但是苏、黄这代人对书伎术官展开攻讦的基本话语系统,直接衍生于蔡、欧那辈人建立的士流书学路径体系——“师古—取意—自娱”。

上文有述,书伎术官的的师法对象概为“集王圣教”一路,并且多不直接取法,而是通过源出于此的院体进行间接取法。这点为北宋晚期的士流书家所不耻,黄伯思《东观余论·题集逸少书圣教序后》有述:

近世翰林侍书辈(按,北宋仅有王著一人任过翰林侍书,此所谓“翰林侍书辈”当为泛指书伎术官)多学此碑,学弗能至,了无高韵,因自目其书为“院体”。由唐吴通微昆弟已有斯目,故今士大夫玩此者少。然学弗至者,自俗耳。碑中字未尝俗也。[23]361

蔡、欧那辈人虽已明确提出“师古”的主张与对象,但从未以师法对象的不同作为判定雅俗与否的依据,更未在“集王圣教”“院体”“俗”三者间建立明确联系。然至北宋晚期,士流书家已将三者相互联系,极力避免因师法对象问题而被视为与书伎术官同流于“俗”。显而易见,“师古”在当时已与“身份—趣味”的雅俗划分高度关联。

关于院体何以为“俗”,上引黄伯思之论还指出了“学弗能至”这一更深原因。需要讨论的是,当时士流书家口中的“能至”究竟意指什么?答曰“取意”:

书初无意于佳,乃佳耳。草书虽是积学乃成,然要是出于欲速。古人云“匆匆不及,草书”,此语非是。若“匆匆不及”,乃是平时亦有意于学。此弊之极,遂至于周越仲翼,无足怪者。(苏轼《评草书》)[24]2183

周子发下笔沉着,是古人法,若使笔意姿媚似苏子瞻,便觉行间茂密,去古人不远矣,何止独行于今代耶?(黄庭坚《跋周越书后》)[25]1097

东方曼倩画赞,昔鲁公守平原时为书。今其石刓剥,后世复为摹拓以传。然鲁公于书,其神明焕发正在笔画外。若卷朱墨而印于石者,此待诏院人书尔,果有道耶?(董逌《广川书跋·摹画赞》)[26]798

苏、黄二人宣称,周越学书、师古仅是在“积学”与“古人法”处着力,而未更深一层地对“意”详加体悟与表现,此乃其“弊”而不能真正近“古”之因。董逌同样指出,翰林待诏们由于不能理解颜真卿书法“其神明焕发,正在笔画外”,故而所摹碑刻只得皮相而无精神。在此,“师古”这一划分雅俗的标尺,已延伸为如何“师古”的问题。书伎术官被描绘为“俗”的、仅知“取法”的反面典型,而与“雅”的、由“法”入“意”的士流书家形成强烈对比关系。

进一步,“意趣”“韵”在书法创作中的孕生及其表现,又与人格胸次的高下优劣相关联:

怀素书(按,依文意,此处苏轼认为该帖并非怀素真迹)极不佳,用笔意趣,乃似周越之险劣。此近世小人所作,而尧夫不能辨,亦可怪矣。(苏轼《跋怀素帖》)[27]2179

王著临《兰亭序》《乐毅论》,补永禅师周散骑《千字》,皆妙绝同时,极善用笔。若使胸中有书数千卷,不随世碌碌,则书不病韵,自胜李西台、林和靖矣。盖美而病韵者王著,劲而病韵者周越,皆渠侬胸次之罪,非学者不尽功也。(黄庭坚《跋周子发帖》)[28]1573

在苏轼、黄庭坚眼中,书伎术官的书作并非毫无意趣,却并不具备一种优良的审美品格,既呈现出“险劣”之态,更是与“韵”相距甚远。他们主观地将此归结为是由书伎术官乃“近世小人”所致,认为这种人格胸次使其书作流于展现“美”“劲”的肤浅形式,而与他们的书学追求——“我书意造本无法,点画信手烦推求”,以及境界——“自言其中有至乐,适意无异逍遥游”[29]481大相径庭。这里,蔡、欧那辈人提出的、指向自我情操养成的“学书为乐”的观念,已扩展为一种拔高士流书家、贬斥书伎术官的书法品评话语,趣味之雅俗与身份之雅俗被赤裸而牢固地完全等价起来。

综上可见,在蔡、欧那辈人主盟书坛时,“师古—取意—自娱”这一话语系统,尽管旨在建立一套异于书伎术官的士流书学体系,但是并未以后者为反面典型进行申说。逮至苏、黄这代人执掌书坛之际,他们在进一步延展、深化士流书学体系时,则采取了以批判、贬低后者为手段的叙述策略与阐述方式,从而建构形成了一种以“雅—俗”为中心的“身份—趣味”区隔话语。

结语

宋代,当士族门阀正式退出历史舞台,士流身份从由家族出身所给予与确认,转变为通过科举入仕、文化研习两种途径进行争取与塑造,以寒门学子为主要基底的新型士大夫群体由此逐渐壮大起来。由于他们的士流身份不是与生俱来的,而是后天取得的,故而展现出更为强烈的身份建构及对其的维护意识。与书伎术官建立身份区隔,就是这一意识的现实产物之一。

书家身份区隔在宋初三朝还未有所显现,仁宗朝以降,方才随着士大夫政治与身份意识的确立成熟,以及士流书家与书伎术官书坛地位的盛颓异势,逐渐走向前台,并且得到明确的话语表述。蔡襄“此待诏职也”一语,可谓拉开了时代序幕。

北宋中晚期,士流书家建立书家身份区隔的策略,与他们取得士流身份的途径是相互照应的,即一方面在制度领域严格推行“区别士类”这一朝廷公制,抵制书伎术官借违制转迁而与之享有同等殊荣,同时公开声明奉旨书石并非自身恰当职事所系,从而明晰二者在政治生活中的固有界线与贵贱之分;另一方面则在文化领域建构“师古—取意—自娱”这一士流书学体系,以此实现对书伎术官书学水平的全面超越,并借此进一步申说彼此趣味修养的雅俗之别。

“区别士类”的制度身份区隔话语,显然是士大夫社会特权的显性反映。而“师古—取意—自娱”的文化身份区隔话语,则不仅包含对书学规律、书法旨趣的体贴认知与特殊定位,也暗藏着社会特权的隐性昭示,包括获取古代书法资源的特殊地位条件,领会超验性书法意韵的既有文化储备,以及从事无功利书法创作的优越生活条件。通过这一“制度—文化”双重话语建构,士大夫阶层完成了一场以书法为媒介塑造自我精英身份的社会权力表达。