促进学科实践的小学科学STREAM教学研究

彭婷?李健

[摘要] STREAM教育是践行新课程标准、推进小学科学课程教学改革的有效方法。当前,示范课程资源缺乏,STREAM教育的实施受到限制。以“测量降水量”教学为例,通过做中学、悟中学、用中学、创中学,实现真实性问题的科技融通探究,具身化制作的数学思想感悟,模拟式情境的测量工程应用,多样化作业的科技写作,培养训练学生的创新能力和核心素养,践行新课程的探究实践指向,为小学科学开展STREAM教学提供参考。

[关键词] 小学科学;STREAM教学;学科实践;降水量

STREAM(科学、技术、读/写、工程、艺术和数学)教育继承了STEAM教育以项目、问题为核心的教学方式,强调学生能力发展和跨学科教育,支持学生以学科整合的方式认识世界,以综合创新的形式改造世界,促进学生解决实际问题。2022年4月发布的《义务教育科学课程标准(2022年版)》强调,科学课程要推进科学、技术与工程等的融合和闭环形成,在探究实践中提升学生的核心素养,培养未来创新型与复合型人才。因此,科学课程本身具备的综合性、实践性、整合性特征,为实施STREAM教育提供了丰富的素材,也成为当前践行新课程标准、推进小学科学课程教学改革的重要内容。由于缺乏课程标准和示范指导,对课程的设计缺乏共识,加之对开展跨学科教学信心不足,导致STREAM教育理念难以在一线教学过程中实施。当前的课堂教学改革中,普遍采用“做中学”“悟中学”“用中学”“创中学”等教学方式,分别从不同维度为践行STREAM教育理念提供了路径选择。为此,根据新课程标准,融合做、悟、用、创四个维度开展科学课程的STREAM教育改革,有利于发挥STREAM教育的跨学科整合实践育人特质,为教师教学所借鉴应用,提升STREAM教育成效,从而更好地实现培养未来创新型与复合型人才的目标,服务国家科技创新战略。

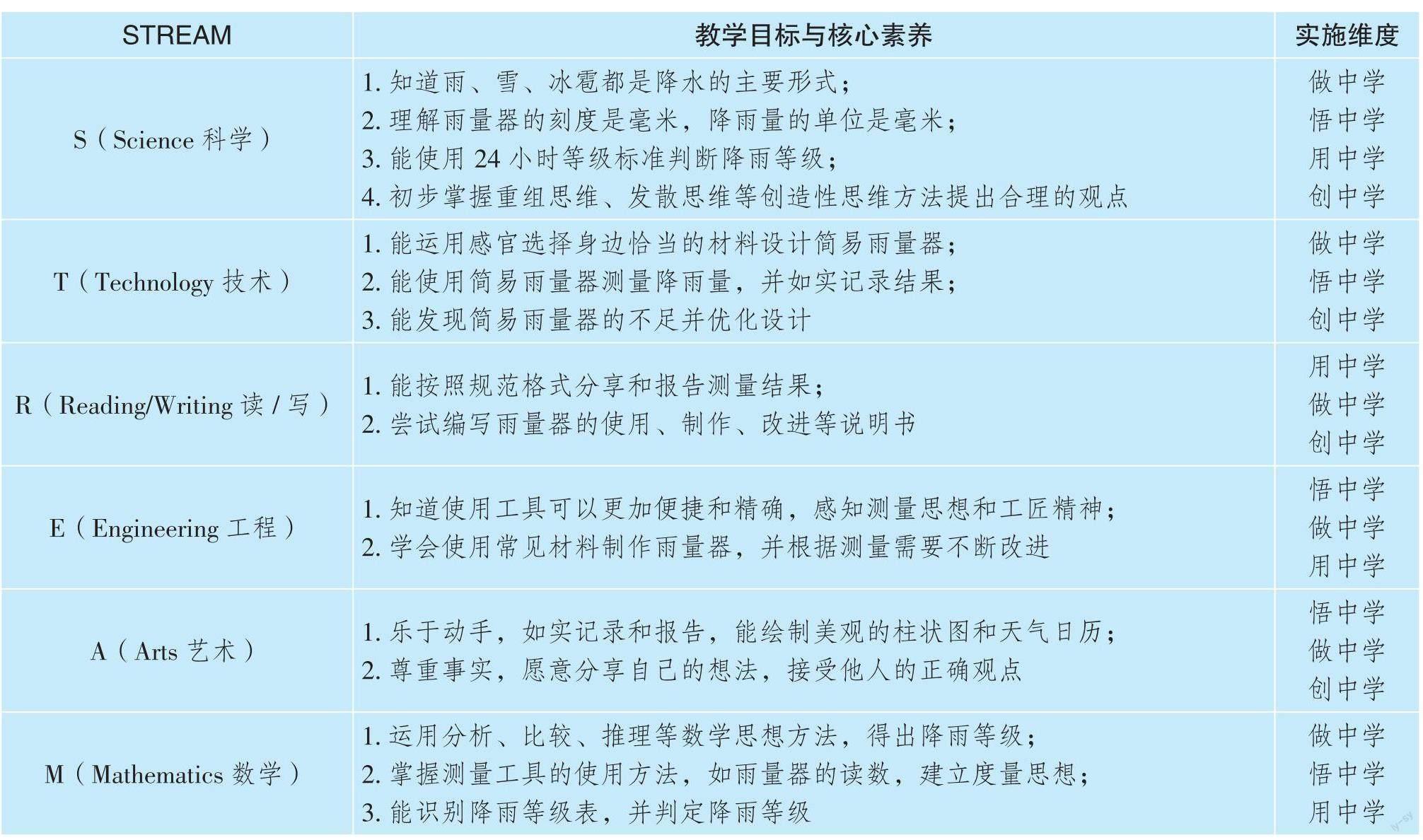

“测量降水量”为教育科学出版社小学科学三年级上册“天气”单元的教学内容,安排在“空气”单元之后,“天气”单元的第4节。学生在学习该节内容之前,已经全面了解了空气的特征,学习了各种天气现象,认识了温度计,还学习使用了温度计测量气温,初步建立起对天气进行度量的思想,知识储备比较全面。该节课主要通过制作简易雨量器测量降雨量,根据24小时降雨量等级标准对降雨进行等级判断,进而延展至测一场雪或冰雹的降水量。如下表所示,教学过程涉及工具设计制作和使用、结果统计分析等比较丰富的内容,涵盖科学、技术、工程、艺术、数学等多个学科,通过做、悟、用、创四个维度实施STREAM教育,充分发挥本节课的综合育人作用,培养学生的跨学科综合素养。

一、做中学:真实性问题的科技融通探究

“做中学”教育体现的建构主义和实践共同体理念,以及在学生获得方法性知识等方面的优势,是当前科学课程教学改革的重要内容。韦钰院士认为,“做中学”科学教育改革有利于激发好奇心,增强探究实践技能,提升科学思维和科学读写能力,训练团队精神,培养适应知识经济时代发展的未来人才。显然,“做中学”与STREAM教育在开展跨学科综合育人、培养未来创新型人才等方面,在一定意义上是相互融合、相互促进的。在STREAM教育的科技设计、工程制作等环节,贯彻“做中学”理念,可以通过探究实践,激发学生的好奇心,促进学生方法性知识的获得,提升创新能力、团队合作能力和解决问题能力,助力学生成长为未来需要的创新型人才。为了在“测量降水量”一节教学中体现“做中学”的理念,笔者在课前准备、情境创设、任务设立、设计制作、改进优化等方面,突出学生动手做,实现科学、技术和工程的融通。

首先,“做中”暖场准备,活跃氛围。用小雨、大雨、暴雨分别替换“幸福”,依次用拍肩、拍手和跺脚来对应,改编《幸福拍手歌》,让学生动起来,一起热身,活跃氛围,与不同降雨等级建立初步联系,为课程开展做好铺垫。紧接着,“做中”导入,模拟真实情景,基于真实情况,发布小组任务。教师用喷壶模拟降雨,请不同学生感受并说出降雨量的大小,引发学生对同一场降雨大小判断不同的冲突,导入测量和标准的概念,提出解决的方法就是用雨量器来测量;再根据真实性情景和合作探究实践的原则,将班级学生分成9个组,每组5人,分别以重庆市9个区的名字命名,将小组作为一个城区的气象观测站,共同完成降雨量的观测,并向所在区群众报告。然后,“做中”开展技术设计和工程优化。提供不同材质和形状的杯子、不同材料和长度的刻度条,供同学们选择使用,在老师的指导下,小组讨论选出最优组合和设计方案,共同完成小组的雨量器制作。接下来,“做中”配合,学生齐动手、全实践,完成模拟降雨和观察测量。在教师指导下,各小组选择装有不同水量的喷壶,小组成员轮换进行模拟降雨、测量、记录和报告,实际检验读数和操作细节;在教师统一指导下依次完成三场模拟降雨,每场降雨的时间由教师随机确定,累计模拟总时间等于24小时。最后,“做中”完成课后延展和实践作业。课后延展作业设计为:如果在室外连续测量一个月的降水量,该对雨量器做哪些改进?如果是降雪或冰雹呢?要求学生课后自行选择材料制作、改进雨量器,在住所附近选择区域每天测量并记录,进一步巩固课堂成果。综上,以如何判断降雨等级这一日常生活问题为核心,以“做中学”为路径和主线,通过课前准备、课程导入、设计制作、测量实践和课外延展等环节的“动手实践”,在科学探究实践中融通科学知识、技术设计和工程实施。

二、悟中學:具身化制作的数学思想感悟

STREAM教育通过整合多个学科知识和技能,在学生合作学习和探究实践中体悟和内化知识,使学生获得以价值性知识为内容的、适应未来发展需要的迁移能力和创新能力。在“做中学”的基础上,“悟中学”指向学生价值性知识的学习,让学生经历体验、反思、比较、权衡、取舍、相互激发、借鉴、建构等体悟过程,指向价值创造,形成个人的价值和信仰系统。而尝试错误的过程是“悟中学”的重要路径,是培养学生获得可迁移知识和技能、培养创新能力的重要方法。为此,根据STREAM教育理论,创设具身化的探究实践活动,创造试错的条件和机会,让学生在小组合作中进行讨论、争辩、分析、综合、解释、运用等思维训练,体悟论证、推理、判断等数学思想就显得尤为重要。

首先,在师生互动中进行真实感悟。课堂开始,播放雷电声音,由教师模拟一场降雨,邀请学生用手感受降雨量的大小,其他同学观察降雨量的大小,然后各自说出自己对雨量大小的判断,产生现场冲突,为引出问题和数学的标准思想埋下伏笔。其次,通过典型化的实验材料设计带来试错体悟。在透明直筒杯之外设置典型干扰项——透明带手柄饮料瓶和不透明直筒杯2种典型干扰材料;在设计刻度数字不带方向性的透明刻度条之外,也设置干扰项——只有厘米的透明刻度条和不透明的纸质刻度条。从实验材料的提供上,给学生试错创造机会,小组成员在讨论、争辩、比较、推理、相互激发的过程中达成一致的设计方案,体悟试错中的讨论、交流、合作的学习过程,真切体悟不同计量单位的意义和价值,进而培养数学思想。最后,在连贯性、具身化的工程实践中获得领悟。完成雨量器的材料选择和设计方案之后,小组成员合作,讨论刻度条的粘贴方向和位置,经历讨论、争辩等思维训练达成一致意见,亲自动手制作雨量器,从中领悟工程实践中追求精准、严谨的数学性思想,领会体验美学艺术和“工匠精神”在工程实践中的意义和价值。如此,在具身化的情景中,学生由伸手触摸、眼睛观察的感觉,到材料选择和设计中的错误体验,最后在切身制作和工程实践中获得领悟;教师按照学生的认知规律渐次推进,通过“悟中学”帮助学生建立基于数学思想的,将科学、技术、工程、艺术素养相互融合的价值方法和思想认识,提升学生的问题解决能力。

三、用中学:模拟式情境的测量工程应用

STREAM教育以其跨学科整合与实践的方式,将知识的获取、方法和工具的利用,以及创新生产的过程有机统一,致力于培养学生解决真实问题的能力。STREAM教育能够有效促进工学、理学、社会学、人文学和艺术学之间的交流、合作与创新,给学生提供更为完整的知识背景,使其在系统化的知识体系中加深对各学科内容的理解;强调让学生在真实情境中,通过综合运用各学科知识,认识、分析和解决现实问题,将跨学科的内容、高级思维能力发展与真实生活环境之间建立联系,实现个人发展和生活需求的有机整合。因此,STREAM教育的核心要义和终极目标,在一定程度上就是促进学生把获得的知识、技能、创新意识、批判思维等综合能力在未来不确定场景下进行应用。“用中学”是在当前时代背景下对“做中学”在形式上的超越、理念上的继承,指向实践能力的发展,有助于达成学习与实践的双向建构,是实现STREAM综合教育理念的切实路径。结合单节教学目标和教学过程的实际,在课堂教学中创设层阶递进的模拟化测量情景,通过“用中学”落实STREAM综合教育理念。

首先,试用雨量器初级产品促进优化。小组合作完成雨量器制作后,跳过常用的学生对雨量器的优劣进行讨论评价的环节,直接通过模拟降雨试用来检验雨量器制作是否成功,不仅能模拟真实的工程实践场景,还能增强课堂探究活动的连贯性,让学生在制作产品的试用中发现问题、优化改进。接着,使用雨量器学会测量。本节课程的教学,制作雨量器只是手段,使用雨量器测量才是目标,会不会、如何用、如何读数、如何记录等都需要在实际的使用中完成。在教学中,笔者为了增加学生的实用机会和情景模拟的真实性,每个小组成员轮换操作,分别模拟三场降雨,隐含科学研究中通常用到的“3”的重复思想。最后,采用降雨量等级标准学会判断。模拟降雨时,按照6秒(模拟6小时)、8秒(模拟8小时)、10秒(模拟10小时)的时间进行,用24秒模拟24小时,为引入判断标准做好铺垫。实用雨量器得到测量结果后,加之前面的铺垫,就能自然地引入24小时降雨量等级标准。降雨等级标准的采用和雨量器的成型,最终使得工程制作的产品得到应用,测量工程的结果得以呈现,数学的度量思想也得到进一步深化,各小组最终完成所代表地区的降雨量测量任务。总的来说,按照试用改进、实用测量、基于标准的判断,通过“用中学”,让学生在模拟真实的测量和工具应用情景中,初步认识技术设计和工程实践的一般规律,获得STREAM教育的跨学科整合能力,有助于培养学生的技术素养、工程素养、艺术素养和数学标准意识。

四、创中学:多样化作业的科技写作

“创中学”有效实现了既有做也有学、做学共进的目标,促进了创客教育实践的整合和发展,链接了真实世界,让学生站在课程中央。“创中学”通过可见成果的展演评价提升学生的学习动力;鼓励学生发现、分析和解决真实世界中的问题,在解决问题的过程中学习,通过实践应用将知识内化,把新旧知识与经验关联形成创意,将自己心中具有创新性、技术性挑战的设计意图和想法转变为现实。“创中学”、创客教育与STREAM教育目标相通,特征与优势互补,两者在小学全学段的整合有很强的理论意义和实践价值。在本节课教学中,为了训练学生的读写能力和创新意识,笔者巧妙设计多样化的课堂训练项目和课后作业,通过“创中学”的路径提升学生的STREAM创新素养。

首先,报告分享促交流。小组完成三场降雨测量后,统计分析每场雨和全部三场雨的降雨量,完成学习记录单,并根据24小时降雨量等级标准,整理制作气象测量结果报告;绘制对应柱状图,综合应用读写交流能力、数据分析能力、艺术绘图能力,模拟天气预报员完成测量结果报告。其次,展示原型促拓展。探究实践的最后,展示气象部门使用的真实雨量器原型,讓学生与自己的作品相比较,提出室外使用和测量雪的降水量的改进方法,通过对比,拓展应用场景,激发学生的二次创造。最后,多样作业促发展。在课后作业方面,安排了探究实践、天气日历和科技写作三类作业。探究实践作业要求学生设计自制简易雨量器,进行连续实地测量并记录降水量;天气日历作业要求学生根据实际测量和记录结果绘制本地区的降水量柱状图;科技写作则要求根据课堂学习和课后自制,以第一人称编写雨量器的制作说明书、使用说明书或改进说明书,三者择其一。总之,通过口头报告尝试、拓展应用场景激发、基于探究实践的科技写作,课堂内外结合,将“创中学”贯穿做、用、说、绘、写的全过程,践行STREAM教育理念,培养学生面向未来、解决未知问题的能力,最终实现章节教学目标的达成。

[参考文献]

[1]胡卫平.在探究实践中培育科学素养:义务教育科学课程标准(2022年版)解读[J].基础教育课程,2022(10).

[2]林静,石晓玉,韦文婷.小学科学课程中开展STEM教育的问题与对策[J].课程·教材·教法,2019,39(03).

[3]吴刚平.知识分类视野下的记中学、做中学与悟中学[J].全球教育展望,2013,42(06).

[4]韦钰.“做中学”科学教育改革实验的起步[J].基礎教育课程,2019(19).

[5]袁磊,郑开玲,张志.STEAM教育:问题与思考[J].开放教育研究,2020,26(03).

[6]肖林,郑智勇,宋乃庆.小学生STEAM学习能力:时代价值、内涵认识及评价框架[J].教育与经济,2021,37(02).

[7]胡畔,蒋家傅,陈子超.我国中小学STEAM教育发展的现实问题与路径选择[J].现代教育技术,2016,26(08).

[8]陈婷,胡雪涵,高鑫.西部中小学STEAM教育发展的现实问题与应对策略:基于教师视角的调查[J].中国电化教育,2021(03).

[9]李学书.STEAM跨学科课程:整合理念、模式构建及问题反思[J].全球教育展望,2019,48(10).

[10]张琼.“用中学”:指向实践能力发展的一种知识学习方式[J].教育研究与实验,2014(05).

[11]陈荣,陈增照,王世娟.创客教育的思想流变与实践进路:兼论“创中学”对“做中学”和“发现学习”的超越[J].现代远程教育研究,2020,32(06).

[12]孙奕丹.“创中学”课程体系的构建及实施途径[J].江苏教育,2021(20).

[13]宋秋英.“创中学”引领美国基础教育[J].人民教育,2015(22).

[14]田友谊,姬冰澌.重识中小学创客教育:基于杜威“做中学”思想的审视[J].教育科学研究,2019(12).

[15]杨金勇,王梦珂. STEAM与创客教育整合课程体系研究:以小学科学为切入点[J].现代教育技术,2021,31(10).

彭 婷 重庆师范大学附属实验小学。

李 健 重庆市高新区教育事务中心,特级教师。