浅谈旅游管理专业课程思政教学的实施与对策

卢娜

【摘要】随着海南自贸港建设的逐步推进,海南酒店业队伍不断壮大,需要更多的高素质、高技能的人才参与酒店行业的发展。中职旅游管理专业教学需要创新教学理念,更新教学思路,培养能适应行业发展,高素质、高技能的服务人员。本文探讨了中职教育中课程思政教学的对策及方法。

【关键词】课程思政;实施;对策

中职旅游管理专业应积极推行“专业课+思政课”教育教学改革,将“思政理念”融于专业课教学中,思考、探索、挖掘专业课程蕴含的思政教育资源,以专业知识讲解配合职业技能培养为载体,创新人才培养模式,合理进行教学设计,达到价值观塑造、能力培养、知识传授“三位一体”的教学目标,形成专业课教学与思政课程教学同心同向,二者协作育人,对学生思想产生潜移默化的影响。

一、绪论

1.研究背景

近些年,“课程思政”的教育理念日益深入人心,掀起了“课程思政”建设的热潮。国家也高度关注青年学生的思想建设教育,重视课程思政建设工作,中职旅游管理专业需因势而为,利用好大政方针,将所授课程打造为课程思政建设的典范,为国家培养出一批德才兼备的高技能型人才。

2.研究意义

随着海南高星级饭店的不断涌入,“互联网+旅游”等项目的开展需要教师创新教育理念,在中职旅游管理课程中融入思政理念,一方面將重新审视中职生的心理、行为需求,挖掘学生喜好,重构教学理念,培养职业素养过硬的技能型人才;另一方面适应行业发展对人才的要求,引导学生树立正确的价值观。

二、课程思政的实施与对策

1.课程思政的实施内容

(1)课程目标。上好课,上好每一门课是教师的职责所在,教师要与时俱进,坚持在不断学习中加强自身的思想政治意识、专业知识。课程思政是以马克思主义理论为指导,深入融合社会主义核心价值观、主旋律,指导实践、立德树人。

端正学习态度。课程思政建设真正地从学生角度出发,制订符合中职学生心理的教学模式,以正确的价值观引导学生,培养学生树立端正的学习态度。

提升职业素养。职业教育的根本目标是立德树人。对于中职旅游管理专业的学生,教学一定要与行业发展密切相关,树立学生吃苦耐劳、爱岗敬业的“工匠精神”,逐渐培养学生的行业意识,树立学习自信,一点一滴地灌输职业理念,以培养德、才、能兼备的高技能服务型人才为目标。

培养职业道德。通过笔者对酒店实习生、在校生的访谈中了解到,中职旅游管理专业的学生欠缺对专业的认同感,以及受到传统思想的影响,简单地认为毕业之后,从事酒店一线服务员工作,工作辛苦且伺候人,带有职业歧视眼光,职业发展规划模糊。将职业道德理念融入课程目标中,培养学生持之以恒的学习、生活态度,端正对行业的认知既能够满足市场对旅游管理一线服务人才的需求,又能够引导学生树立正确的就业观,提升职业道德素养。

提高教学团队思政教育能力。教师肩负着立德树人的使命。学校组建教学团队,形成一课一团队,教师参与集体备课,共同讨论课程思政的实施过程以及进行合理的教学设计。

(2)教学理念。教师应不断更新教学理念,把思政教育放在首要位置,发挥以学生为主体的教学模式,授之以鱼,不如授之以渔;从学生角度出发,尊重个性,遵循教育规律,学生真正掌握知识,从而达到教师与学生都有获得感的效果。

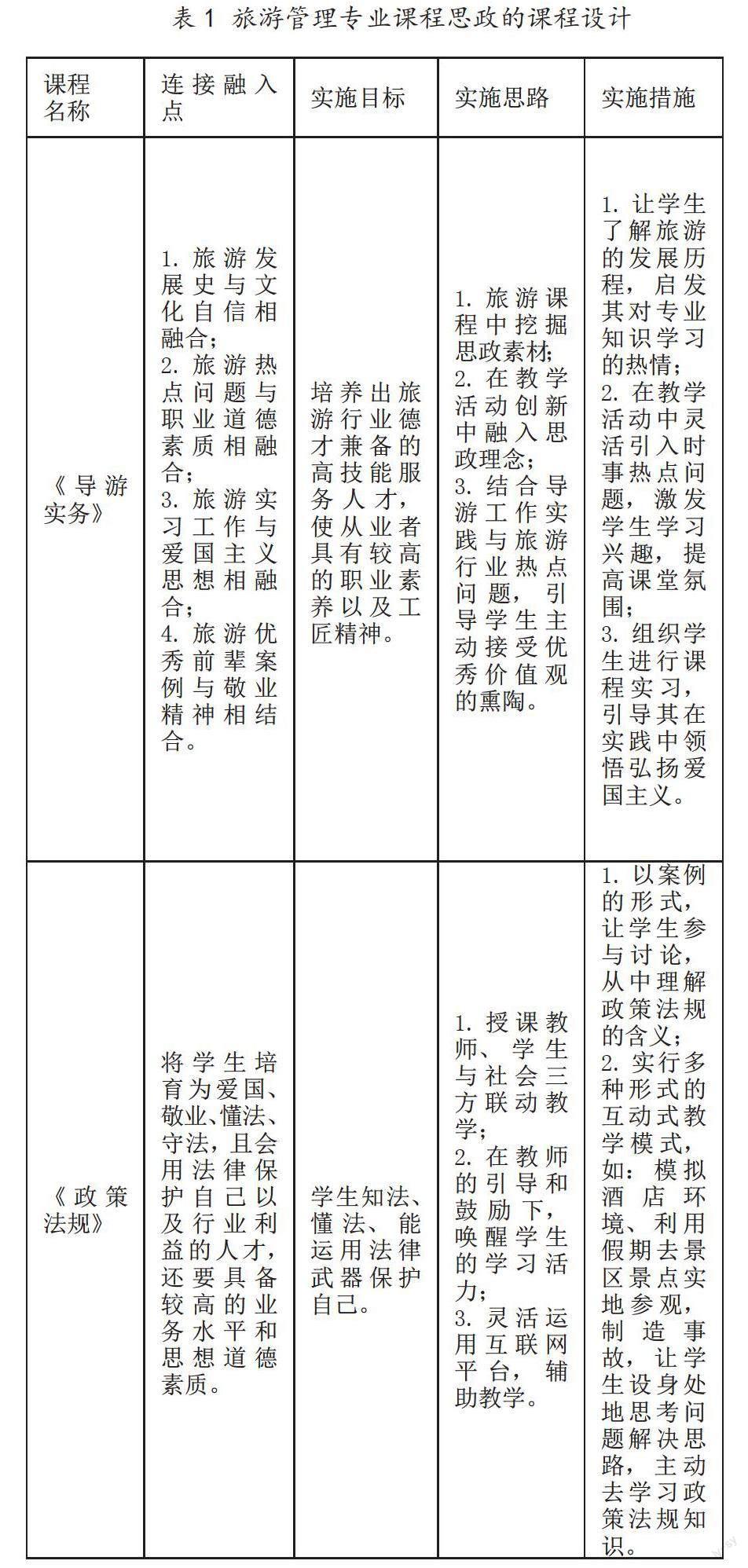

(3)课程设计。中职学校专业课程教学以“理论知识+技能训练”为主。因此,在课程设计的过程中教师应该认识到专业课程的特殊性,根据特色挖掘思政素材,做好顶层设计,先试点,再总结经验,后推广。以旅游管理专业课程为例《导游实务》《政策法规》:

(4)课程内容。课程内容要根据学生情况、行业发展情况等有所更替,达到与时俱进。在完成教学大纲要求后,教师还要在课程内容中融入最新行业发展热点分享给学生,体现行业发展最新进展,根据专业的特点,结合不同班级特点、不同学生的心理需求等,巧妙融合思政元素。

找准旅游课程和思政的契合点。抓住课程思政建设与专业课程建设的共同之处,建立二者协作育人主渠道。分析两者“契合点”,结合课程思政特征,找到课程设计的切入口,将德育与旅游课程巧妙结合。例如:教师在讲授《导游实务》课程时,讲到中国红色旅游资源内容时,它本身蕴含社会主义核心价值理念。教师可通过视频观看或者学生实地参观,让其感受红色旅游蕴含着的革命岁月催人奋进的精神,加上讲解容易打动人心的故事,学生在听故事的同时,感受其红色文化以其强大的精神感染人、号召人,思政理念在潜移默化中影响学生。

融入学科思维。旅游管理专业所开设的课程应通过课程内容改革、教学理念创新,课程趣味性的增强,让学生主动接受思想政治教育。几门思想政治理论课算不上思政课程建设,真正意义的课程思政理论建设在于其他学科主动吸纳、结合思政理念,由点到面,构成一个逻辑缜密课程体系。

真正了解学生。树立“以学生为本”的教育理念,教师应了解学生希望学到哪些知识和技能,以及了解学生是否接受教师的教学方式,与学生多交流、多沟通,在交流中发现问题、解决问题,创新教学模式。教师应利用好“课堂”这个大舞台,结合专业特点、课程大纲等,调动学生学习积极性。

(5)教学方法。问题探究,对某一知识点提出疑问,并引导学生进行讨论、分析、总结,在这一过程中将思政理念融入问题当中。这种方法可以激发学生的主观能动性,调动学生课堂学习氛围,提高参与性,并逐步提升学生语言表达能力、沟通能力,让知识掌握更扎实。如讲授文明旅游课程时,通过案例讨论,激发学生学习兴趣,让学生在讨论中认识到文明旅游的重要性,以及践行文明旅游的对策,融入课程思政理念,实现对学生的实践业务教育、责任感教育。

联想教学。在讲授某一知识点时,从多角度对其进行联想分析,思想政治理念与其相连结,达到举一反三的效果。如在讲解生态旅游时候,结合习总书记提出的“绿水青山就是金山银山”这一生态保护理念,同时强调文明旅游重要性,带出社会主义核心价值观中的“文明”价值。既向学生强调绿色发展理念的重要性,又做到了德育(文明游客)。教师应从细微处入手,灌输思政理念,引导学生进一步思考,达到豁然开朗的境界。

任务驱动。结合课程大纲的要求与目标,对某一方面的问题以作业的形式交给学生完成,学生自主安排探究方式,让学生主动学习,最后教师检查并进行总结评价。如老师布置海南旅游景区的讲解,学生可以分组进行准备,各小组成员进行图片采集制作幻灯片并解说。这一做法有助于激发学生创造力,培养合作意识,同时能够增加对家乡的了解,激发爱国热情。思政教育于无形中融入课堂。

网络教学。疫情后以“在线视频+课程论坛+微信公众号+直播讲座”的新媒体融合应用模式不断涌现,教师应与行业发展紧密联系,创新教学思路,利用好互联网平台进行在线教育,从学生实际出发,扩宽学习的思路。

实践教学。中职学校注重实践教学,跟岗实习、顶岗实习是学生学习与成长的重要平台。通过实践教学提升学生专业技能水平,培养学生“工匠精神”,在实践中树立正确的价值观,让学生在旅游行业的实践中接受职业精神教育的洗礼,使其树立正确的职业观、价值观。

2.课程思政的对策

(1)加强思想认识。中职学校要认识到思想政治的重要性,思想政治教育要定期开展,同时听课制度、监督制度也要健全。因此,教务管理部门要恪尽职守,树立课程思政重要性的认知。

(2)明确目标定位。专业建设与学校发展要求是“课程思政”教学目标的基础,专业课程的要求体现在知识、能力、思想素质等诸多方面,学校的根本育人目标是“立德树人”。因此,学校在培养学生职业能力的同时,还应提高其职业素养,培养德才兼备的高技能人才。

(3)建立保障机制。“课程思政”理念融入旅游管理专业教学中,需要建立健全上传下达、多方参与的保障制度。建立保障机制,最根本地把握思政教育基本规律,学校领导要重视,各部门分工明确,各专业相互配合。从专业发展、教师团队打造、教学计划、考核激励制度等方面着手,切实保障课程思政建设工作有条不紊进行。

(4)建设师资队伍。思政教育建设的基础是教师,学校师资水平的提高,能够为课程思政建设工作提供保障。学校应加强教师的培养、培训,如:班主任的定期培训、教师企业实践,“课程思政”教育教学改革专题培训等多种措施,切实增强教师的“育德意识”“育德能力”。

(5)搭建协同平台。探索新的合作平台,深入挖掘思政教育元素,打造协同育人新渠道。首先,打造探索教学实践平台。校企深度合作、专业知识学习与社会实习相结合,打造德育实践新平台;其次,打造师資团队。学校应整合内部资源,与思政课专业教师合作,打造协同育人新模式。因此,新的合作机制是德育融合的保障,优秀师资是课程思政建设的基础,协同育人是课程思政建设的保证。

(6)体现专业特色。旅游管理专业所授课程不能是单一的传授理论知识,应与专业文化背景结合、与社会、行业需求相结合,课程思政建设过程中要立足于实际情况,将思政理念与专业特色相结合,实现教书育人的目标。旅游管理专业学生需要较高的思想品德、爱岗敬业的态度,将社会主义核心价值观融入旅游管理思政建设是必然选择。

三、结论与展望

旅游管理专业课程思政建设,既是中国社会发展需要,也是实现立德树人教育根本目标的要求,又是学校革新传统教育理念的现实需要。牢牢把握相关国家政策,充分发掘旅游管理专业自身特色,打造出一批旅游管理专业优秀课程,争取成为其他课程思政建设成果的模范。

【参考文献】

[1]赵继伟.“课程思政”:涵义、理念、问题与对策[J].湖北经济学院学报,2019(3).

[2]新华网.习近平:把思想政治工作贯穿教育教学全过程[EB/OL].http://www.xinhuanet.com/politics/2016-12/08/c_1120082577.htm,2016-12-08.

[3]宣平.《旅游概论》课程中渗透思想政治教育的方法探讨[J].创新创业理论研究与实践,2018(12).

[4]杨涵.从“思政课程”到“课程思政”——论上海高校思想政治理论课改革的切入点[J].扬州大学学报,2018(02).

[5]白以娟.旅游管理专业课程思政创新探究[J].亚太教育,2019(09).