孤独症儿童融合教育的困境

彭鹏 孙蕴轩 张悦歆 潘兰

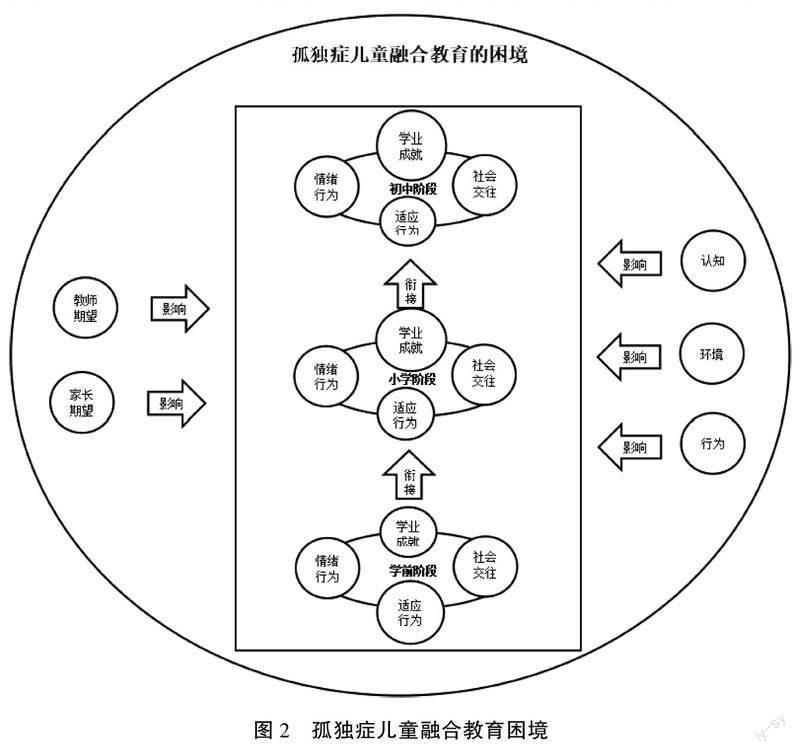

[摘要]融合教育已经成为国际特殊教育的发展潮流,孤独症儿童因其社會交往、沟通和行为模式等方面的障碍,在融合教育中面临诸多困境。采取质性研究范式,从家长的视角探讨孤独症儿童接受融合教育的困境,研究发现,孤独症儿童在学前、小学、初中三个阶段都会面临学业成就、情绪行为、社会交往、适应行为四个方面的困境,并在不同学段有不同的表现。其困境程度受孤独症个体认知、行为、所在融合班级文化环境及老师和父母期望的影响。

[关键词]融合教育;孤独症;儿童

[中图分类号]G760

一、前言

1994年《萨拉曼卡宣言》正式提出融合教育思想,此后,融合教育成为了国际特殊教育发展的潮流[1]。近年来,我国大力倡导融合教育,初步形成了具有中国本土特色的融合教育发展模式与保障机制。根据教育部2021年公布的数据,以融合的形式(包括随班就读、普通学校中的特殊教育班级)接受义务教育的残疾学生共439967人,占所有在校残疾学生人数的49.95%[2]。邓猛等人对我国融合教育的发展现状进行回顾和总结,认为我国融合教育正处在从规模效应走向质量提升的过渡阶段[3]。

孤独症儿童因其有社会交往、沟通和行为模式等方面的障碍[4],在融合教育中面临巨大挑战。与普通儿童相比,孤独症儿童在认知与行为表现上经常不符合班级与课堂管理的规范,在课堂教育活动中参与状况不佳,直接阻碍其学业等诸多方面的成长与进步[5]。在人际交往方面,融合环境中的孤独症学生处于被忽视和被拒绝的同伴接纳状态,融合教育中教师对孤独症学生的接纳在一般水平以下[6-7]。由此可见,融合教育环境中孤独症学生会面临学业、人际交往等方面的困境,并影响其融合教育的质量。

以往研究者倾向于对孤独症儿童在某一个阶段(学前、小学或初中)的融合教育进行横向研究[8-11],缺乏对孤独症儿童在学前、小学和初中三个阶段接受融合教育情况的纵向研究。孤独症儿童在不同学段所面临的困难和挑战是否相同,其接受融合教育的质量是否会随着孤独症儿童年龄的增加和学段的提升而不断提高,这都是需要深入探讨的问题。此外,已有研究较倾向于从教育场域研究孤独症儿童所面临的困难和挑战,在少量从家长视角开展融合教育的研究中,研究者也比较侧重于家长对融合教育态度的研究,而缺乏家长对孤独症儿童在不同阶段接受融合教育的体验和感受的研究[12-14]。孤独症儿童家长是孤独症儿童接受融合教育服务质量最为直接的感受者,其体验、感受、态度和评价对提升融合教育质量具有重要的意义。

为此,本研究聚焦于3名接受过学前、小学、初中三个学段融合教育的孤独症儿童的家长这一融合教育利益相关者,通过质性研究方法探讨孤独症儿童接受融合教育的困境以及其在不同学段困境的差异,并提出针对性的建议。

二、研究设计

(一)理论基础

在正式进入研究之前,研究者通过微信与孤独症儿童家长进行预访谈,根据预访谈收集的基本资料,以生命周期理论、社会学习理论、期望理论为基础搭建初步的理论框架(见图1)。该框架是本研究编制访谈提纲、分析资料的基础,也是后续讨论的主要依据。

生命历程理论(Life course theory)侧重于研究剧烈的社会变迁对个人生活与发展的显著影响,将个体的生命历程看作是更大的社会力量和社会结构的产物。生命历程理论的基本分析范式是将个体的生命历程理解为一个由多个生命事件构成的序列,同样一组生命事件,若排序不同,对个人人生的影响也会截然不同[15]。融合教育中孤独症儿童在学前、小学、初中三个学段的变化,伴随着其生命历程的不断推进,也是孤独症儿童接受融合教育的重要事件。因此,本研究将生命历程理论作为研究的基本理论。

班杜拉提出的社会学习理论(Social learning theory)认为,学习本质上是受到强化与惩罚的影响,改变行为的发生概率,其探讨个人的认知、行为与环境因素三者及其交互作用对人类行为的影响[16]。孤独症儿童在接受融合教育时,其遭受的融合教育困境也会受到孤独症儿童认知、行为及周围环境的影响。

期望理论(Expectancy theory)认为,个体完成各种任务的动机是由他对这一任务成功可能性的期待及对这一任务所赋予的价值决定的。个体自认为达到目标的可能性越大,从这一目标中获取的激励值就越大,个体完成这一任务的动机也越强[17]。父母和教师对孤独症儿童的期待会影响其对孤独症儿童的要求和态度,进而影响孤独症儿童的融合教育困境。因此,本研究将期望理论作为影响孤独症儿童融合教育困境的重要因素。

(二)研究方法

本研究采用质性研究方法,对正在接受融合教育的3名初中孤独症儿童的家长进行访谈,探讨孤独症儿童在不同学段接受融合教育的困境及其影响因素,并提出提升融合教育质量的相关建议。

1.资料收集的方法

本研究采用目的性抽样、方便抽样、“滚雪球”抽样三种抽样方法结合的方式选取研究对象。首先,研究者依据本研究的目的将访谈对象锁定为初中孤独症儿童的家长,再根据研究者曾经与孤独症儿童家长交流的经验和相关资源,以方便原则选取了编号为A和编号为B的2名初中孤独症儿童家长。对A、B两位家长访谈结束后,在B家长的推荐下,选取了C家长为本研究的第三名研究对象,以达到所需资料的饱和度要求。

本研究主要通过访谈的方式来获取研究所需资料,在家长全面了解本研究的目的、内容以及用途并同意后方进行访谈。受疫情影响,访谈在线上进行。为了便于后期整理,访谈时在征得研究对象允许的情况下用录音设备进行录音。在实际访谈中,访谈问题围绕孤独症儿童在不同阶段接受融合教育的困境展开。研究者对3名初中孤独症的儿童的家长分别进行了2—3小时的深度访谈,访谈原始文本约5万字(访谈对象的背景信息及其编码见表1)。

2.资料整理与分析的方法

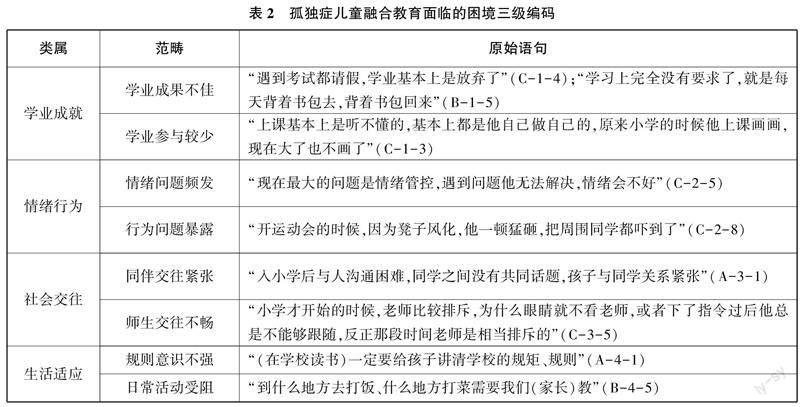

每次访谈结束之后,研究者便对收集到的资料进行转录整理。研究者每整理好一份訪谈记录后就会对其命名和分类,如A-1-1(“A”表示A妈妈,第一个“1”表示第一个维度,第二个“1”表示该维度下的第一条)。在本研究中,使用类属分析和情境分析方法。类属分析是将具有相同属性的资料归入同一类别,并以概念命名;情境分析是研究者理解具体情境后,找出研究对象使用的本土概念,加深对研究问题的理解,从而能够完整、细致地描绘研究对象在具体情境下的动态过程,对研究对象的个人经验和意义建构进行“解释性理解”或“领会”(孤独症儿童融合教育面临的困境三级编码见表2)。

三、研究结果

(一)孤独症儿童融合教育困境

1.学业困境

学业成就是衡量孤独症儿童融合教育质量的重要指标,包括学习成果和学习参与等。杨希洁认为,学习参与的过程是学生学会学习、学会与人合作的过程,评价学生的学业成就应该兼顾学习成果和学习参与[18]。

在本研究中,3名孤独症儿童在不同学段接受融合教育时,学业表现呈现出“与普通儿童无明显差异—慢慢跟不上—无法适应”的变化。学前阶段,接受融合教育的孤独症儿童和普通儿童没有明显差异。“孩子幼儿园阶段问题还不太明显”(A-1-1)。小学阶段,孤独症儿童的学业随着年级升高开始逐渐跟不上,主要表现为学业成果不佳。“一年级他简单的10以内加减法都还好,二年级开始就不行了,三四年级的时候,基本上就没有按照老师布置的作业做”(B-1-1)。“学业从小学三年级开始就跟不上了”(C-1-1)。“小学高年级阶段学业完全跟不上”(A-1-2)。在初中阶段,孤独症儿童更是完全无法适应学业,孤独症学生学业参与减少。“(孩子)上课基本上是听不懂的,基本上都是他自己做自己的,原来小学的时候他上课画画,现在大了也不画了”(C-1-3)。“尤其到初三下学期,已经无法适应普通教育学校学习生活”(A-1-3)。综上所述,孤独症儿童在不同的生命历程中(学前、小学、初中)其学业表现随着学段的上升而变得更加困难,逐渐成为了融合教育中的局外人。

此外,教师和家长也随着孤独症儿童生命历程的变化表现出不同的教育期待。在教师方面,“(小学)老师知道这个情况(孩子孤独症的情况),老师就基本上对他没有要求;到了初中,老师基本上都不管”(C-1-2)。在家长方面,其对孩子的学习期待随着孤独症儿童生命历程的发展而有所降低。“其实一年级他还好,因为一年级我们都教过他拼音、写字、10以内的加法减法”(B-1-1)。“初中(我对孩子)在学业上就完全没有要求了,就是每天背着书包去,背着书包回来”(B-1-2)。

由此可见,孤独症儿童在不同学段呈现出不同水平的随班就坐现象,其学业成果和学业参与都显著低于同龄普通儿童,并且随着孤独症儿童生命历程的推进和学习阶段的变化,教师和家长的教育期待也呈现出下降的趋势。这反映了孤独症儿童在不同学段融合教育学业成就方面的困境是现阶段融合教育不深入、融合教育质量不高的表现。

2.情绪行为困境

情绪行为与学习、生活息息相关[19],情绪行为问题是孤独症儿童面临的主要挑战,为其接受融合教育增加了困难。情绪是个体受到某种刺激后所产生的一种激动状态,这种状态不易控制,对个体行为具有干扰或促进作用[20]。Goleman将情绪智力界定为自我意识能力、自我管理能力、自我激励能力、同理心能力、人际关系的管理能力五个方面[21]。在分析访谈资料文本时发现,孤独症儿童情绪行为问题与刺激事件和孤独症儿童对自我情绪及冲动的管理能力紧密相关。刺激事件是引发融合教育环境中孤独症儿童情绪行为问题最为直接的原因。“反正他10次有9次的情绪爆发,都是因为那个同学”(C-2-2)。“初中我们果断选择不和那个同学在一个学校,情绪就好了很多”(C-2-3)。孤独症儿童对自我情绪及冲动的管理能力也是影响其情绪行为问题的重要因素。“他情绪好的时候我也曾经问过他为什么情绪来的时候总喜欢扔东西,平静后是不是也很后悔,他说:‘嗯,但是我当时控制不住,我想发泄”(C-2-7)。此外,孤独症儿童体会和理解他人情绪的能力会受到年龄和学段变化的影响,并随着孤独症儿童生命历程的推进而变化。如,“我觉得他初中阶段和幼小阶段的区别就是,幼小阶段的时候他不会注意大人的表情,他感受不到你的那种情绪。但是现在初中阶段他就可以,比如他干一些不该干的事情,看到我脸色有一点不高兴了,他就一下收了(不玩了)”(B-2-7)。然而,孤独症儿童在不同阶段爆发出不同频次的情绪行为问题难以被老师和同学理解。“老师和同学对这种行为还是不能够理解哈,都觉得为什么他会那样”(C-2-11)。这也反映了融合教育背景下,融合教育教师专业能力不足的现状。综上所述,孤独症儿童的行为表现受孤独症儿童个体认知、环境的影响,并在不同的生命历程阶段和环境中表现出不同的行为。

3.社会交往困境

社会交往能力是衡量孤独症儿童社会性发展的重要标准[23],也是研究者探讨融合教育背景下孤独症儿童所面临困境的重要指标。已有多项研究表明,在融合情境下采用同伴介入法能够较大幅度地提升孤独症儿童的社交能力,且干预后所获得的社交能力能够得到有效维持和泛化[24]。在本研究中,同伴介入改善孤独症儿童的社交能力也有所体现。“一、二年级同学们就不和他玩。他也不和大家一起玩,后来经老师引导,他还和其他的同学一起聊天,同学对他还挺好的”(B-3-2)。然而,大多数时候,社会交往能力的缺乏会始终伴随着孤独症儿童的不同学习阶段,并使孤独症儿童常成为被排挤的对象。A妈妈表示:“孩子的每个阶段都不善交际,与同学相处困难。幼儿园期间还不太明显,还能有一两个玩伴;小学与人沟通困难,与同学之间没有共同话题,但尚能勉强跟读;进入初中后渴望友情,但不能正确分辨对错善恶”(A-3-1)。“幼儿园和小伙伴一起玩时,当过多次‘背锅侠”(A-3-2)。B妈妈表示:“同学就不和他玩,他也不和大家一起玩”(B-3-3)。由此可见,孤独症儿童在不同学段社会交往能力的缺乏是孤独症儿童个体核心障碍的体现。在有良好融合氛围的环境下,尤其是在教师的引导与同伴的接纳和支持下,孤独症儿童通常都有更好的社会交往表现,这也体现了孤独症儿童个体因素和融合班级环境对孤独症儿童接受融合教育困境的影响。

4.适应行为困境

在融合教育背景下,孤独症儿童的适应行为主要是指孤独症儿童在学校场域下满足学校生活所需的日常活动的能力或行为[25],是孤独症儿童融合教育中一项重要的发展任务[26],是孤独症儿童在学校环境中能感到愉悦、积极参与学校活动并获得成功的程度[27]。孤独症儿童各个学习阶段在适应行为方面都面临诸多挑战,特别是在面对新情景、新环境时,其行为时常不能适应新环境的要求,需要家长进行支持和贴心引导。如,“开学的第一天我去了,然后带他到食堂去,教他怎么去刷卡、充卡,去到哪里买东西,然后我说你还要看一下卡里的余额,看一下这个价格。但他就是对钱没有什么感知,买东西就直接买,也不管卡里有钱没钱,不管这个东西贵还是不贵,反正想要的东西,他就拿卡去刷,就是他对价格没有概念”(B-4-3)。孤独症儿童的适应行为与其社会交流障碍和刻板行为两大核心障碍密切相关。孤独症儿童在面对不同情景和不同环境时,难以做出恰当的调整,是孤独症儿童接受融合教育的又一困境。

总体而言,孤独症儿童在不同学段的融合教育中呈现出学业成就、情绪行为、社会交往、适应行为四个方面的困境。其中,社会交往困境一直伴随着孤独症儿童的生命历程,适应行为困境随着孤独症儿童生命历程的推进呈现出减缓的趋势,学业成就困境会随着孤独症儿童生命历程的推进而更加突出,情绪行为受孤独症儿童个体对自我情绪及冲动的管理能力和刺激事件的影响成为不稳定的困境因素(见图2)。

(二)孤独症儿童融合教育困境的影响因素

1.基于生命周期理论的分析

生命历程理论以人类发展关键方面和年龄相关变化为分析视角[28]。阿吉里斯认为,生命是一个渐进的过程,在这一过程中个体会发生很多变化[29],个体经历着不断变化与发展的过程[30]。生命历程理论通过考察影响生命轨迹的社会事件和历史进程,探寻生命的个体意义与社会意义相联系的方式,研究个体生命事件与社会结构之间的结合点,从而合理而科学地阐释个体或群体的生命与生活经历。

在本研究中,3名初中孤独症儿童从学前到小学再到初中这三个学段的变化,也伴随着他们的发展。孤独症儿童在不同学段的融合教育中,都面临着学业成就、情绪行为、社会交往、适应行为四个方面的困境,但其困境的表现和程度会随着学段的改变和年龄的增加而有所不同,这体现了个体的变化和发展会受到生命历程的影响。如,在学业成就方面,随着学段的提升,孤独症儿童的学业参与度降低,也更加难以取得较好的学业成果,这与以往有关特殊儿童学业成就的研究结果相似。王雨对初中随班就读智力障碍学生学校适应的研究发现,初中随班就读智力障碍学生的学业适应最差[31]。李若菡发现,视障者学业成绩基本符合正态分布,但个体成绩有随年级升高而降低的趋势[32]。由此可知,包括孤独症在内的特殊儿童在不同的学习阶段和生命历程中,其困境的表现和程度有所差异。

2.基于社会学习理论的分析

社会学习理论重视个体、行为及环境三种因素的循环交互,将个体、行为及其环境视为相互独立、相互作用、相互决定的三维因素。该理论认为,个体行为、观念形成是三种决定因素之间连续不断交互作用的结果。在交互作用过程中,三因素间交互影响力大小各异,交互作用模式亦不断变化发展,情境特点、个体差异及活动特性等均是使交互作用呈现不同形式的影响因素。环境因素可对个体行为、观念形成产生强大的牵制作用,个体因素也可成为引发环境改变的关键因子[33]。

本研究发现,孤独症儿童情绪行为问题以及社会交往受环境影响较为明显。如B家长的孩子在小学一二年级时,由于其他同学的不理解,遭到排挤,经过老师的引导之后,得到同伴的支持,该儿童也有了更多和同伴交往的行为。当周围环境得到改善时,孤独症儿童的情绪行为问题和社会交往也会得到改善。Watkins等人对2008—2014年14篇有关普通学校孤独症儿童同伴介入干预法的效应值进行判断后发现,同伴介入法具有较好的干预、维持和泛化效果[34]。连福鑫等人的研究也发现,运用同伴介入法能有效提高孤独癥谱系障碍儿童的社交能力[24]。如C家长的孩子小学阶段情绪行为的爆发有很大程度上都是由某同学所引发的。当初中不再和该同学在同一所学校时,该孤独症儿童的情绪行为问题明显减少。杨希洁等人的研究也发现,随班就读的孤独症儿童“发脾气”“攻击”等情绪行为问题的出现通常都存在忍受不了环境、为了取得自己想要的物品等复杂的背景因素[35]。综上所述,可以看出孤独症儿童在融合教育中不同学段的行为表现受到孤独症儿童个体、环境共同影响,且环境因素可以对孤独症儿童个体的行为产生强大的牵制作用,孤独症儿童个体因素也可成为引发环境改变的关键因子 。

3.基于期望理论的分析

期望理论是指个人会判断尚未实现的目标的可能性和重要性,从而决定是否行动[36]。在融合教育中,父母和教师对孤独症儿童的教育期望是孤独症儿童发展的重要影响因素。父母和教师对孤独症儿童的教育期望越高,越会将时间、精力等投入孤独症儿童的教育中,尽力满足其教育需要[37]。

本研究也反映出父母和教师的期待对孤独症儿童融合教育困境的影响。父母对孤独症儿童的教育期望直接影响着教师对孤独症儿童的教育期望,而教师的教育期望也会反作用于孤独症儿童家长对孩子的教育。如,因为孤独症儿童在适应性行为、功能性交流、社交技能等方面的障碍,父母在孩子进入新学校时,就会和教师沟通,希望能降低对孩子的教育标准和相关行为等方面的要求,并办理成绩不纳入考核的手续,教师因此也会降低对孤独症儿童的教育期望。此外,当教师因为孤独症儿童的障碍以及相关知识、技能和支持不足而降低对孤独症儿童的教育期待时,孤独症儿童便会成为融合教育中的“局外人”,孤独症儿童的学习需求也就无法得到满足。久而久之,家长看到孩子进步缓慢以及对融合教育现状的无奈,也会降低对孤独症儿童的教育期望,转而更加关注孤独症儿童的非学业成就,如人际交往和生活自理等方面,希望今后自己的孩子能更好地融入社会。这与徐胜等人的研究类似,即家长希望孩子未来能与人更好地交流,能够得到全面进步,达到融合的状态[38]。由此可见,父母和教师对孤独症儿童的教育期待共同影响着孤独症儿童融合教育的困境。

五、建议

(一)直面各学段间的衔接问题,把好学校融合教育工作的第一关

孤独症儿童从学前到小学再到初中,不同学段的改变也伴随着孤独症学生生命历程的变化。对于孤独症儿童而言,每个阶段的环境变化都是一场风暴。在各学段的转衔中,家长与相邻两级学校都应做好相应的衔接准备。前一学段的学校可做好孤独症儿童的成长档案,记录儿童成长过程中的重要事件及其表现;后一阶段的学校要在孤独症儿童入学时就做好筛查和宣导工作,从一开始就营造出和谐包容的融合教育环境。家长应积极关注孩子在各个学段的成长变化,及时主动与学校教师交流沟通,促进孤独症儿童更好、更快地融入新的学习环境。

(二)改善班级文化环境,有策略有准备地应对孤独症儿童的行为问题

孤独症儿童情绪行为、社会交往和适应行为困境与所在学校的融合教育文化环境尤其是班级文化环境息息相关。因此,融合教育学校要营造良好的班级文化环境。除了在新生开学时做好宣导工作和营造良好的融合氛围外,教师可按照孤独症儿童个性的特点,为其安排助学伙伴。助学伙伴不仅能够在学业上帮助随班就读同学,还可以提升双方的沟通与交往的能力。同时,教师要需要具备正向行为支持的理念与方法,理解孤独症儿童行为背后的原因,注重预防孤独症儿童的问题行为,并培养良好的行为。

(三)提高对孤独症儿童的期待,提供更加合适的教育

作为孤独症儿童较为明显的两个特征,“社会沟通和社会交往的缺陷”以及“局限的、重复的行为、兴趣或活动”获得了家长和教师更多的关注,而学业成就等方面在一定程度上被忽视。诚然,更好地适应生活和社会对孤独症儿童的重要性是毋庸置疑的。但在朝着适应生活和社会这一目标努力的同时,也应该看到孤独症儿童多样发展的可能性,提高对孤独症儿童包括学业成就在内的教育期待,并尽力提供满足其成长和发展需求的教育资源。

[参考文献]

[1]王智慧,李芳.利益相关者视角下我国融合教育发展的困境与对策[J].绥化学院学报,2021(10):23-27.

[2]中华人民共和国教育部.特殊教育基本情况[EB/OL].(2021-08-31)[2022-05-31].http:∥m.moe.gov.cn/jyb_sjzl/moe-560/2020/quqnguo/202108/t2021083/-556466.html.

[3]邓猛,赵泓.新时期我国融合教育现状和发展趋势[J].残疾人研究,2019(1):12-18.

[4]熊絮茸,孙玉梅.孤独症儿童融合教育现状调查、困境分析及家庭参与的探索[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2014(4):54-58.

[5]杨银.辅助教师支持随班就读孤独症谱系障碍学生课堂参与的行动研究[D].重庆:西南大学,2019:5-6.

[6]马江霞.随班就读孤独症学生同伴关系及其与教师接纳的关系研究[D].上海:华东师范大学,2019:6-7.

[7]Symes W, Humphrey N. Peer-Group Indicators Of Social Inclusion Among Pupils With Autistic Spectrum Disorders(ASD) in Mainstream Secondary Schools: A Comparative Study[J]. School Psychology International, 2010(5):478-494.

[8]李艳玮,张雨祺,傅佳玥,等.学前融合教育背景下孤独症幼儿师幼互动现状及改进策略[J].南京晓庄学院学报,2021(1):52-58+123.

[9]叶增编,吴春玉,廖梅芳.学前融合教育:理想与现实——基于一名孤獨症幼儿融合教育的个案研究[J].中国特殊教育,2009(12):7-11.

[10]魏寿洪,牟映雪.学前普通儿童与孤独症儿童社会互动现状及促进策略[J].学前教育研究,2017(6):40-48.

[11]潘国芳.小学一年级孤独症儿童音乐课融合教育案例[J].现代特殊教育,2019(11):22-23.

[12]苏雪云,吴择效,方俊明.家长对于自闭谱系障碍儿童融合教育的态度和需求调查[J].中国特殊教育,2014(3):36-41.

[13]苏雪云,吴择效.上海市普通儿童家长对孤独症儿童参与早期融合教育的态度调查[J].幼儿教育,2013(9):43-47.

[14]孙玉雁.家长对孤独症儿童学前融合教育态度的研究[D].上海:华东师范大学,2022:93-99.

[15]包蕾萍,桑标.习俗还是发生?——生命历程理论视角下的毕生发展[J].华东师范大学学报(教育科学版),2006(1):49-55+62.

[16]杨彩霞.班图拉的社会学习理论对儿童社会行为教育的启示[J].湖南师范大学社会科学学报,2001(S2):142-144.

[17]丁蕙,屠国元.教师期望效应理论研究及对教育的启示[J].教育评论,2006(1):24-27.

[18]杨希洁,韦小满.基于全面质量管理理论的融合教育质量构成要素研究[J].中国特殊教育,2017(3):7-13.

[19]Lu M, Yang G,Skora E, et al. Self-Esteem, Social Support, and Life Satisfaction in Chinese Parents of Children With Autism Spectrum Disorder[J]. Research in Autism Spectrum Disorders, 2015(5): 70-77.

[20]袁宗金.儿童情绪管理的意义与策略[J].外国中小学教育,2005(1):42-46.

[21]Goleman D. Emotional Intelligence[M]. New York: Ban-tam Books,1995:72-98.

[22]宿淑华,胡慧贤,赵富才.基于ICT的孤独症谱系障碍儿童情绪干预研究综述[J].中国特殊教育,2019(4):47-53.

[23]郝传萍,卢雁.北京市随班就读学生课外体育活动现状研究[J].中国科教创新导刊,2009(21):214-215+217.

[24]连福鑫,王雁.融合环境下孤独症谱系障碍儿童社会交往同伴介入干预研究元分析[J].教育学报,2017(3):79-91.

[25]陶德清.适应行为的基本理论及其测验[J].中国特殊教育,1999(2):9-12.

[26]赵占锋,张大均,聂倩,等.初中生心理素质与学校适应的关系:基于潜在剖面分析[J].西南大学学报(自然科学版),2021(10):37-43.

[27]Ladd CC. Classroom Peer Acceptance, Friendship, and Victimization: Distinct Relational Systems That Contribute Uniquely to Childrens School Adjustment[J]. Child Development, 1997(6):1181-1197.

[28]张健,王会寨.全生命周期体育融合发展研究[J].北京体育大学学报,2020(12):1-10.

[29]苏东水.管理心理学[M].5版.上海:复旦大学出版社,2014:316-317.

[30]元文学,侯金凤.生命周期视域下学生体育价值观理论探讨:影响因素与培养策略[J].沈阳体育学院学报,2019(1):52-57.

[31]王雨.初中随班就读智力障碍学生学校适应研究[D].成都:四川师范大学,2021:50-52.

[32]李若菡.随班就读视障者学校适应的个案研究[D].南宁:广西民族大学,2019:1-15.

[33]杨茂庆,苏天一.少数民族儿童价值观教育场域建构的机理与路径——基于社会学习理论视角[J].民族教育研究,2021(4):88-93.

[34]Watkins L, OReilly M, Kuhn M, et al. A Review of Peer-Mediated Social Interaction Interventions for Students With Autism in Inclusive Settings[J]. Journal of Autism & Developmental Disorders, 2015(4): 1070-1083.

[35]杨希洁,彭燕,刘颂,等.随班就读孤独症学生问题行为类型及其表现形式、功能的研究[J].中国特殊教育,2018(8):48-54.

[36]Vroom V. Work and Motivation[J]. Industrial Organization Theory& Practice, 1964(2):6-11.

[37]李丹.福利三角理論视角下农村家长教育期望影响因素研究——基于中国教育追踪调查数据(CEPS)2013—2014年数据的分析[J].当代教育论坛,2021(3):115-124.

[38]徐胜,王晶莹,蒲云欢.孤独症儿童家长对教育成效的评估及期望[J].学前教育研究,2016(9):40-47.

The Dilemma of Inclusive Education for Autistic Children:

A Qualitative Study Based on 3 Parents InterviewsPENG Peng SUN Yunxuan ZHANG Yuexin PAN Lan

(1.Faculty of Education, Beijing Normal UniversityBeijing100875;

2.Education Department, Guangxi Normal UniversityGuilin Guangxi541006)Abstract:Inclusive education has become an international trend of special education. Children with autism face many difficulties in inclusive education due to their difficulties in social interaction, communication and behavior patterns. This research adopts a qualitative research paradigm to explore the plight of autistic children receiving inclusive education from the perspective of parents. The study finds that autistic children will face four dilemmas in academic achievement, emotional behavior, social interaction and adaptive behavior at the three stages of preschool, primary school and junior high school, and have different performances at different stages. The degree of dilemma is affected by the cognition and behavior of autistic individuals, the cultural environment of their integrated class, and the expectations of teachers and parents.

Key words:inclusive education; autism; children

(特约编校慕雯雯)