单元活化:大概念视域下的信息科技教学优化

王晓珍

摘要:《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》中提出了数据、算法、网络、信息处理、信息安全、人工智能六条逻辑主线,即要围绕这六条逻辑主线组织课程内容,形成学科大概念,但要真正落地绝非易事。鉴于此,本文在分析大概念教学现实困境的基础上,对大概念教学的主要特征进行了阐述,并以“活化单元”为切入点,探索信息科技大概念教学的有效路径。

关键词:信息科技;大概念;单元教学;活化

中图分类号:G434 文献标识码:A 论文编号:1674-2117(2023)10-0048-04

信息科技教学应以凸显核心素养、培育计算思维、走向深度学习为目标已成为教师的普遍共识。然而,如何落地却成为教学实践的难点。因此,大概念视域下的单元整体教学应运而生,其背后指向的是更具学科特质的核心概念,追求的是学科核心素养培育的真正发生。从教学实施视角看,活化单元是关键,只有以项目为引领,建立起“单元”内外的有机联系,突破知识的“惰性”问题,才能在真实性问题解决的过程中培育学生的核心素养。

挑战——大概念教学的三个困惑

《义务教育信息科技课程标准(2022年版)》(以下简称课标)提出数据、算法、网络、信息处理、信息安全、人工智能六条逻辑主线[1],即要围绕这六条主线组织课程内容,形成学科大概念,但笔者认为真正落地会遇到三大难点。

1.教师缺乏提炼学科大概念的基本能力

教材大都以单元划分,但大部分教师在接触“单元森林”的过程中,常略过整体而直奔“单课树木”。教师线性地教,学生线性地学,最终这些概念大多以线性方式在学生头脑中存储,学生学会的只是知识点的简单罗列。这正是因为教师缺乏关联意识,难以从大概念视角打通概念与概念之间的内在联系。教师对大概念不熟悉,对概念特征难把握,对概念关联不确定,都为大概念教学的真正落地带来阻碍。

2.教材内容缺乏学科大概念的显著体现

教材对于课标而言相对滞后,以单元组织的现行教材并非“尽善尽美”,具体表现为:单元内各课的知识概念并非都做到“前驱后继”和“前后呼应”;有些单元各课活动“各自为政”,缺乏有意义项目的“打通”。

3.学生缺乏构建学科大概念的持续活动

信息科技学科大概念反映的是本学科更抽象、更本质、更普遍的知识、原理和思想。而形成学科核心大概念不能一蹴而就,学生需要在解决问题的过程中在不断积累概念的同时,不断地自我反思与自我组织。在常见的学习中,学生有“做中学”,但缺少的是“学中悟”。在实践性学习的过程中,学生更需要的是透过现象看本质,经历项目联合概念的知行合一。

融通——大概念教学的特征表现

在实践中,笔者提炼出了“从孤立至生长”“从线性至网状”“从组合至融合”三种大概念教学的特征表现,以期用单元活化打开教学的崭新视角。

1.从孤立至生长

单纯的知识点往往比较零散,教学中如果不加以主动联系,就会彼此孤立。虽然很多教师会有意识地建立新旧课的联系,但常只是为了某个教学环节的突破。例如,在基于Word的项目教学中,教师常常将其与记事本软件进行比较,引导学生发现不同软件工具的特点。而这仅停留在知识的表层,若往深处想,教师应引导学生从“信息处理”的视角分析记事本与Word的共同性,即:①都是应用特定工具(算法)对数据进行处理;②工具(算法)的不同,表现为处理数据类型或能力的不同。从数据、算法、信息处理等角度去把握大概念,才能让“表面”“零碎”的知识建立起一致性的联系,并逐渐形成学科思维。

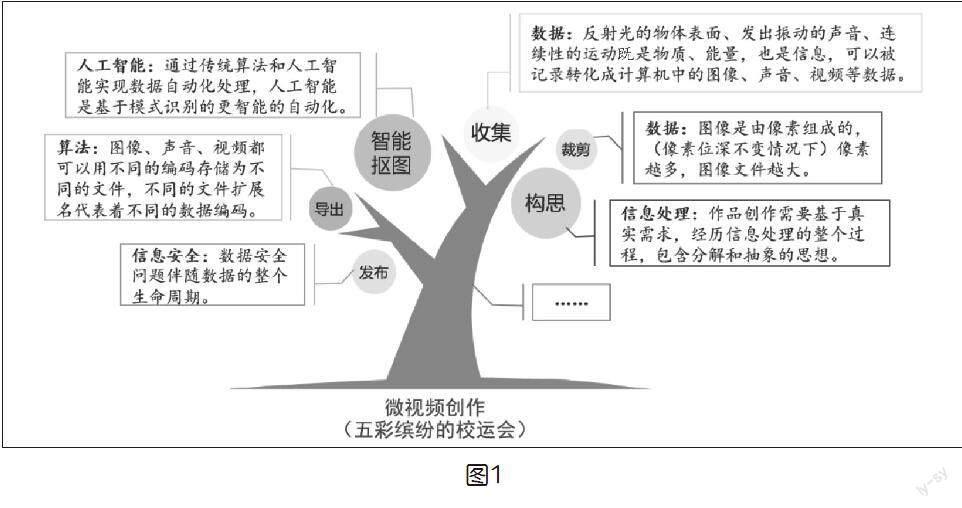

基于学科大概念的单元整体教学强调通过理解大概念去实现概念的生长。每一个大概念,本质上是一棵概念树[2],教学过程中应当让学生体验自我构建概念树的完整过程。以浙摄版小学信息技术四下第一单元《走进多媒体》一课为例,本课以多媒体作品的制作为载体,学生在实践与理解的过程中会发散出越来越丰满的“枝丫”,这样,概念树也就随之生长(如图1),并可将其迁移到其他情境的问题解决中。

2.从线性至网状

教学中,教师容易受限于教材呈现的具体内容,而陷入具体知识点教学的误区。例如,学生学习计算机硬件相关知识,并不了解它们与软件之间的关系,而在学习软件时,也不清楚它们与计算机硬件之间的联系,当学习至计算机网络时,已经很难与所学的计算机系统融通起来。这种定位于线性的知识点教学,容易忽视大概念之间的内在逻辑与联系,难以形成具体概念的关联与抽象。

事实上,计算机系统是以数据计算为核心的硬软件统一的系统,它与用户构成信息系统,广义的信息系统还包含网络。因此,基于学科大概念的单元整体教学应倡导建立一种围绕数据、聚焦計算的网状模型。

以《计算机网络》一课为例,教师在让学生亲身体验智慧家居后,提问:“按下按钮的一瞬间,我们便通过摄像头看到家中的智能鱼缸开始喂食,那么,这条指令是经过一番怎样的旅程,到达目的地的呢?”教师从信息系统运作的一个现象引入,发掘出“为传输接力”的各种硬件和软件,以及数据的传输路线图,引导学生触摸到网络数据传输的基本原理。

3.从组合至融合

崔允教授曾说过,“一个学科的核心素养就像一栋大楼,我们原来都是按照知识点教学的,一扇门教一下,一扇窗教一下,水泥教一下,钢筋教一下,这样的教跟整栋大楼难以建立关联”。[3]所以,我们只有将若干个要素关联并结构化,使之形成一个有机融合的整体,才能更清晰地看到整体所散发的意义与价值。

例如,在浙摄版教材三上《键盘指法》的教学中,教师既要“重用”第一单元中硬件、软件等相关大概念,又要让学生理解键盘输入的工作原理,还可以提前渗透人工智能相关大概念,让学生体验语音输入与键盘输入在不同场合的应用,感受时代创新给文字输入带来的变化。以此为契机,学生在项目实践中聚焦工具软件操作背后的学科大概念,并让学生有机会运用大概念,以大概念为思维工具更好地解决问题。

通过分析,笔者认为大概念之间存在以下基本的关系:数据与算法为基础层,网络为实体层,信息处理为实践层,信息安全为防护伴随层,人工智能则为时代创新层。基于学科大概念的单元整体教学既可以将后学的内容提前渗透,也可以将先学的内容“回炉重造”。在教学设计与实施中,可以用大项目来驱动概念的有机融合,将六条逻辑主线像网线一样交织在一起,自然渗透于信息科技各年段的学习。

创生——基于大概念的单元架构与活化

1.自顶向下,统整单元整体架构

单元活化是将小概念聚合形成单元大概念的有效途径,顶层设计必不可少。教师需从以课时为单位的教学内容分析走向整体单元教学内容的重组,提炼具体的概念点,用驱动性问题激活它,并在特定的情境下开展有趣的思考和探索。

案例1:大概念之“根”在项目中的生长之旅。

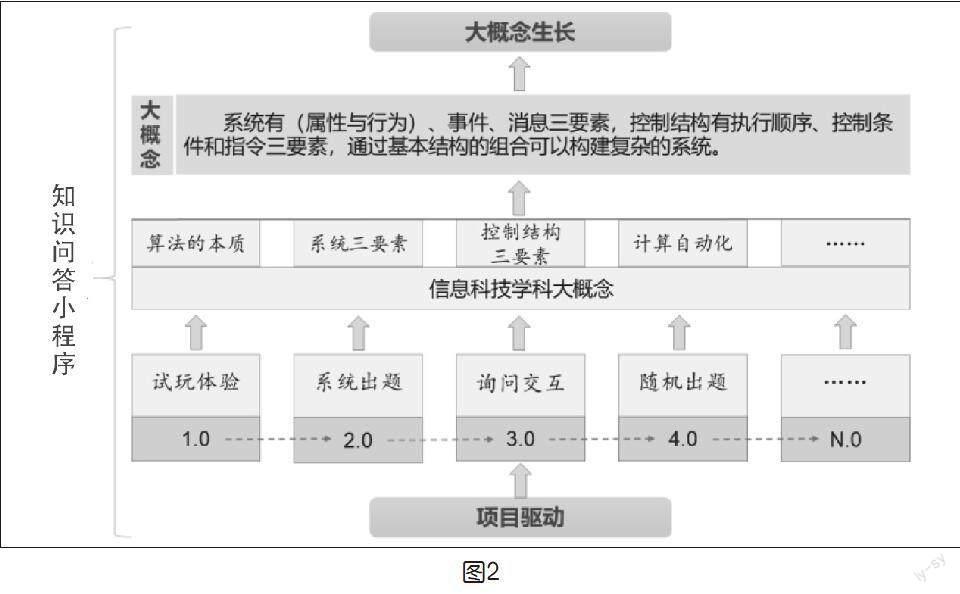

以浙摄版五下“算法与程序设计”单元为例,笔者以“图形化编程工具知识问答小程序”为项目主题贯通整个单元(如图2)。以“试玩体验”锚定学科大概念中的“走进算法”,以“系统出题”锚定学科大概念中的“应用算法”,以“询问交互”锚定大概念中的“控制结构三要素”,以“随机出题”锚定大概念中的“计算的自动化”……在围绕大概念推进项目更迭的过程中,基于大概念的“根”生长的项目学习在潜移默化中构造出来。

2.逐步求精,持续单课优化设计

单元活化不仅面向大单元的整体布局,而且致力于每一课的精益求精。教师需在单元整体的加持下,让大概念之“根”在课时教学中慢慢生长。学生通过分析、探究具体情境一步步构建起来的概念,可以让知识以大概念为核心向四面八方延伸。

案例2:数据的诞生之道与存在之义。

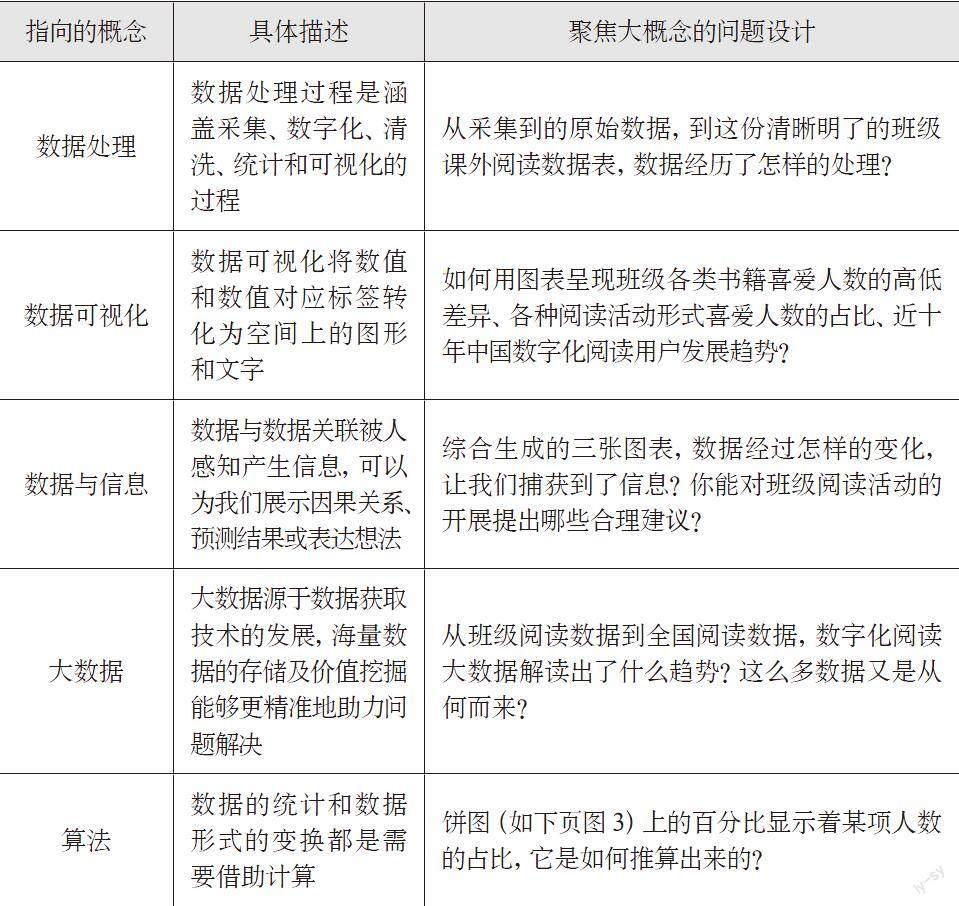

《用图表呈现数据》一课内容选自浙摄版《小学信息技术(五年级上)》第二单元“數据处理”的第9课。本单元立足于数据获取与数据挖掘的问题解决。通过本课,学生不仅要将之前所学的数据处理做一个项目式的融会贯通,还要关注数据安全(恢复)、数据可视化的算法、数据的传输与存储等大概念。

笔者在本节课的设计中,通过问卷星收集学生真实的“课外阅读”数据(如图3),用数据解决真实问题——为班级开展课外阅读活动献计策。在问题解决过程中,引导学生聚焦大概念,设计如上页表所示的几个小活动。

3.学评一致,定位评价长远发展

单元活化的过程与结果也需要评价来“品控”。以往的评价方式往往考查学生是否掌握技能,而基于大概念的单元整体教学评价则更关注真实情境下的问题解决,实现目标、教学、评价的统一。这样的评价导向的是将知识转化为素养,培育的是解决问题的能力,考查的是学生的思维方式及价值观。

案例3:数据安全之路上的“明察秋毫”。

《数据安全》一课选自浙摄版《小学信息技术(六年级上)》“数据与大数据”单元。笔者在备课中产生了如下思考:数据安全能有效评价吗?如何设计与目标相配套的评价?课堂能否从评价切入,用真实的问题情境有机整合这些概念?带着这些思考,笔者设计了“数据安全小卫士”的评价任务。用VBA设计了互动学件,让情境体验感更佳。为学生模拟出酒店(公共场所)入住后的数据处理与信息传输任务,指向WI-FI安全连接、密码设置规范、官网鉴别等一系列具体的信息安全的“防与护”,用“安全小卫士”的指标与整体评价,激发学生的安全意识与探究兴趣。

从学科内容的角度看,信息科技学科大概念反映了学科本质,是经得起教师与学生持续思考和理解的内容,通过“单元活化”实现对概念的融合式教学是信息科技学科教学优化的一条路径。大概念教学与核心素养凸显、重难点突破、自主与创新力培育等目标是一致的,它是信息科技教师将新课标理念运用于信息科技课堂教学的必由之路,也是信息科技教师更系统地理解课程、理解学科的一种新视野。

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育信息科技课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[2]费海明.以“大概念”创生技术理解的深度视界[J].中国信息技术教育,2021(01):88-90.

[3]王春易.从教走向学:在课堂上落实核心素养[M].北京:中国人民大学出版社,2021.