黄丕烈《也是园藏书古今杂剧目录》成目于钱谦益事实考

宋 艳

赵琦美钞校的《脉望馆钞校本古今杂剧》(以下称脉望馆杂剧)1938年重现时,存元明杂剧242种,64册装订。该书意义重大,不下于“安阳甲骨文字的出现”和“敦煌千佛洞抄本的发现”(1)郑振铎:《劫中得书记新序》,《郑振铎文集》第7卷,北京:人民文学出版社1985年,第431页。。因赵琦美《脉望馆书目》和前期收藏者钱谦益《绛云楼书目》《牧斋书目》中均未见该书书目,今考证其初时原貌和300余年间流传散佚情况的关键性文献,主要为钱曾《也是园藏书目》(以下简称钱目)和黄丕烈《也是园藏书古今杂剧目录》(以下简称黄目)《待访古今杂剧存目》(以下简称《待访目》),而黄目又在其中起承上启下的作用,戏曲史意义尤为突出。

然学界对黄目成目的三种观点,笔者认为仍值得商榷。为便于讨论,兹先将此三种观点一一表出。

一、 关于黄目成目的三种观点

(一)抄录自钱目底本说

此论以孙楷第为代表,他说:“丕烈手书目,据旧本移录,非丕烈出己意重新编目”,“其底本批之关于黄丕烈手书目者:‘余谓丕烈目即从旧本出’,以底本批与丕烈目比较,凡底本批所订杂剧次第与丕烈目所书诸册内杂剧次第,皆一一相合。”(2)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,太原:山西人民出版社、三晋出版社2018年,第290、329页。

所谓钱目底本,即钱曾编撰钱目时经过多次修改至定稿时的手稿,该书系孙楷第于张庾楼处所见,是张氏“新收《也是园目》稿本,书上下二册。每册书衣上有某氏墨笔题云:《也是园藏书目底本》。其下册书衣复有题字云:‘己亥秋日,得于东乡吴氏。付寺前学福堂重装。锦芝识。’与《也是园藏书目底本》八字是一人所写”本。“此目自第一叶一行《也是园藏书目》卷第一起,至第十叶第一行《晦庵改本大学》一卷止,皆遵王亲笔所书。余则书手所书,而遵王于行间添出书名甚多”,“此本为钱遵王稿本,其书独完,尤其可贵。”(3)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第281、282页。

(二)抄录自钱目说

此论以《中国古典戏曲论著集成》(以下称《集成》)为代表,其云:“《也是园藏古今杂剧目录》,本来也是很重要的一本曲目,现在所以不收也是园原目,而收黄丕烈编目,则是因为从黄目中可以兼看到原目的全貌,故而就没有必要再重复了。”(4)中国戏曲研究院编:《也是园藏书古今杂剧目录提要》,《中国古典戏曲论著集成》第7册,北京:中国戏剧出版社1959年,第376页。此论影响颇深,如谢灼华亦云:黄目“实为钱曾原编”(5)谢灼华:《中国文学目录学》,北京:书目文献出版社1986年,第278页。。

(三)在钱目的基础上黄丕烈新编

持此论者颇多,如王瑜瑜说:“黄氏收藏期间,其亲自编撰了”《也是园藏古今杂剧目录》,“此目编撰于1804 年”,该目“虽为黄丕烈编撰,然其与钱曾之《也是园书目》有千丝万缕的联系”(6)王瑜瑜:《中国古代戏曲目录研究》,北京:人民文学出版社2013年,第498、499页。。王辉斌也云:“黄丕烈的‘黄编’,即是就钱曾也是园收藏之‘古今杂剧’所进行的重新编目。”(7)王辉斌:《明清戏著史论》,武汉:武汉大学出版社2016年,第238页。

上述观点或将黄目和钱曾之目视为等同,或认为其为自编,不仅忽略了黄、钱目录中的诸多相异,同时也忽略了两人目录中隐藏明人(含明季遗民)目录的重要信息。实黄目既非自编,也非抄录于钱曾之目,而应主要源自钱谦益。

愚认为,拙论不为学界所论知的原因主要有:忽略了黄目中的数字符号暗含脉望馆杂剧两套册集编排的事实,未详考两套编号的来源;未详考钱目诸本中的差异,从而忽略了钱目存在用前人目录参校修改的事实;忽略了黄目和钱目中的诸多不同;未发现脉望馆杂剧《望江亭中秋切脍旦》等56本杂剧首页左下侧残留的早期册集编号;缺失谦益收藏时的相关文献。故拙论将主要围绕这些问题展开。

二、黄目的主要特点

黄目除著录作家作品外,主要还有以下几类数字符号:

(一)每剧题目旁侧之数

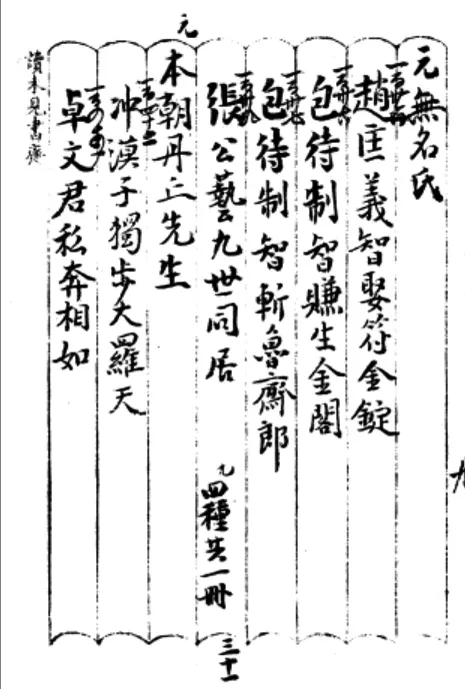

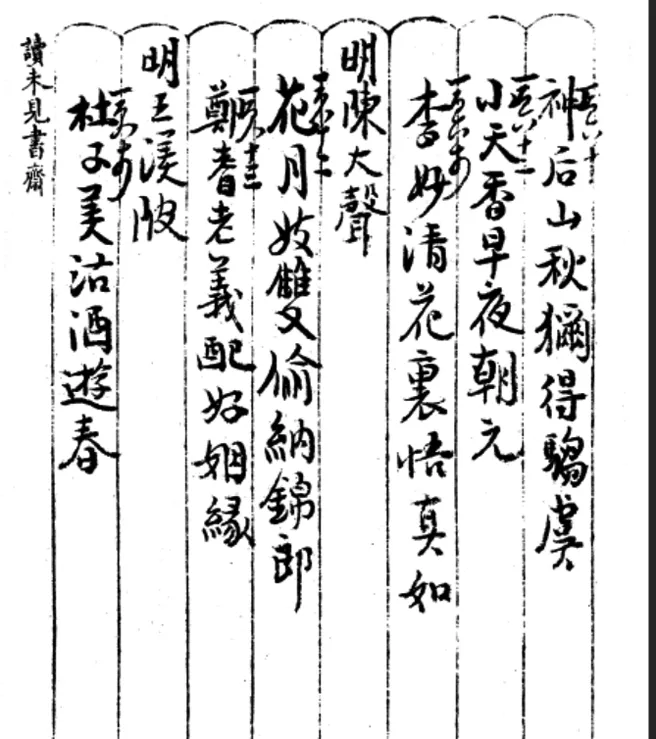

此数同存于黄目和《待访目》中,如图1《包待制智斩鲁斋郎》旁侧之“一百丗七”,图2《李妙清花里悟真如》旁侧之“一百六十四”,此数对应钱目古今杂剧中剧目按序应得编号,钱目未收者,剧旁无编号,如《善知识苦海回头》《尉迟恭单鞭夺槊》(8)黄目和《待访目》手稿及本文中涉及《脉望馆钞校本古今杂剧》中各本杂剧内容均见《古本戏曲丛刊》编辑委员会:《古本戏曲丛刊》四集,北京:商务印书馆1958年,以下不一一注明。等。

图1 黄目书影

图2 《待访目》书影

(二)“X种共一册”上端之数(以下称上编号)

如图一之“九”。该号依次为:一、二、三、四、五、七改六、八改七、九改八、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、廿四、廿五、廿六、廿七、丗二、丗三、丗四、丗五、丗六、丗七、七、丗八、九、廿八、廿九、△、四二、X(9)本文中两套标号标为“X”者,乃黄目中编号虚悬者。、二、三、十、十一、△、十三、十四、△、十六、十七、十八、十九、廿二、廿三、廿四、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、丗、丗一、三二、三三、三四、三五、三六、三七、三八、三九、四、五、六、四十、四七、四八、四四、四五、四六。

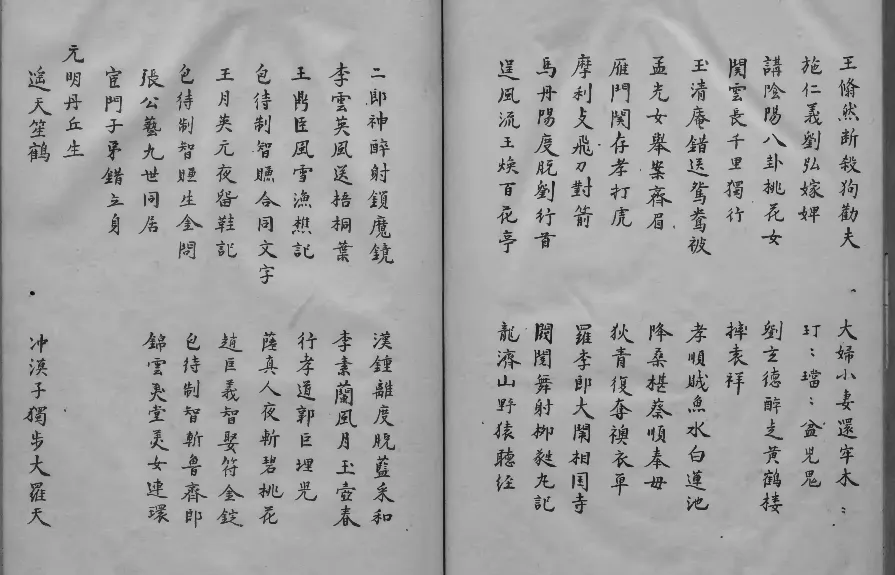

此号该册之首本杂剧如“九”册之《赵匡义智娶符金锭》等,在脉望馆杂剧该剧首页左下侧均标有相应之数(见图3),今脉望馆杂剧中尚有56本存有此号,二者高度吻合,仅有部分数字黄目对原典有所修订,如“七改六”“八改七”两册,原典中均标为“七”,可知黄目中所标之号对原典有所校正。

图3 脉望馆杂剧书影

对此前后分析,发现该数为“一至丗八”“一至四十八”两套连续排列编号,今黄目和脉望馆杂剧中排序均已混乱,且有部分编号缺失中断。黄氏编目时,编号缺失者该号虚悬或标为“△”,如整册遗失者,剧目入《待访目》中,编号至此中断。

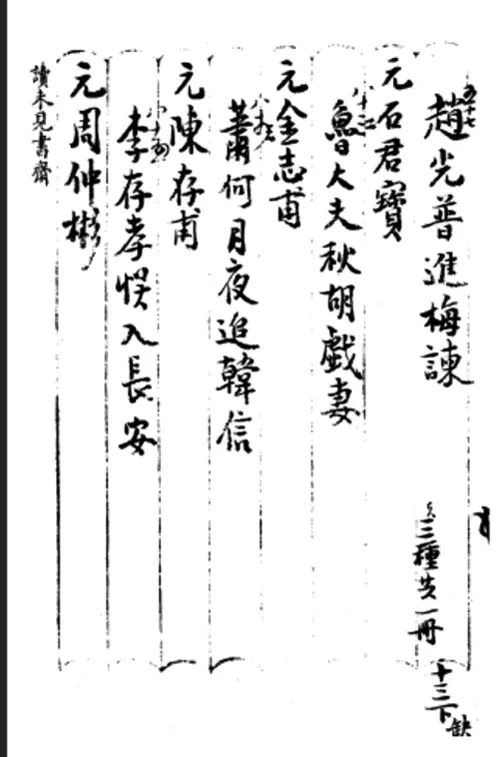

图4 钱目书影(内府文库本)

(三)“X种共一册”下端之数(以下称下编号)

如图一之“三十一”。该号依次为:一、一下、二、三、四、五、六上、六下、八、九、十、十一、十二、十三上、十三下、廿、廿一下、廿二、廿三、廿四、廿四下、廿五、廿六、廿七、廿八、廿九、廿九上、三十一、三十二、三十三上、丗三下、X、三十四、三十五、X、三十六上、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十一下、四十二、四十三、四十五下、四十六、四十七、四十八、四十九、五十上、五十下、五十一、五十二、五十二下、五十三、五十四、五十五、五十五下、五十六、五十七、五十八上、五十八、五十九、六十、六十下、六十一上、六十二、六十三、X、六十五、六十六。

此号除部分编号中断虚悬外,大致从一至六十六依次连续排列,但部分数字分上、下二册,故最大者虽为六十六,但黄目分册实为七十二册。

上述编号中,标为△和X处,均为编号缺失而虚悬者。编号中断者,均出现在相同册集间,如《赵光普进梅谏》一册,“三种共一册”上编号为“十六”,下编号为“十三下”,此后上编号缺十七至廿三,下编号缺十四至十九(见图5)。中断编号剧目为《待访目》中杨显之《郑孔目风雪酷寒亭》(58)至吴昌龄《唐三藏西天取经》(81)(10)括弧中数字为《待访目》中剧目旁所标序号。间的22目。上、下编号均出现在册集标注“几种共一册”上下方,且中断册集和数量相同,应为两套册集编号。

图5 黄目中上下编号均中断者书影

从上可知黄目的主要特点有二:其一,有明确分册信息,将元明杂剧分72册著录,每册最后一剧题目下端用“X种共一册”标注本册杂剧总数。其二,著录了两次册集排列序号,两次编号均有虚悬中断现象。

三、钱目版本流变情况

钱目今常见者,多为1910年罗振玉所刊《玉简斋丛书》版,常称玉简斋本。然仅笔者所见,钱目今尚存十余种版本,各本间所录内容差异极大,现仅从卷十古今杂剧中考证,大致可分为三大体系。

(一)钱目底本

该本特点主要有五:

其一,每卷首卷均标注为“也是园藏书目卷第X”,共十卷。

其二,“卷第十古今杂剧”目录中,除正文之外,还有许多钱曾所为的添改之笔。内容“有添改剧名,有编订号数,有圈点勾乙符号,有计算杂剧号码及杂剧总数”等,从该本中“遵王当时入藏杂剧及编订宗旨约略可见”(11)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第282页。。

其三,该本原抄剧目338目,后用添笔增补了《女学士明讲春秋》《众群仙庆赏蟠桃会》《河嵩神灵芝庆寿》3目,一共为341目。具体为:“《感天地群仙朝圣》下,有行书小字云,三百四十一,此五字亦是尊王笔迹……考是本古今杂剧目,其经书手清抄者原为三百三十八种,其目写讫复以行书添写者:有《女学士明讲春秋》一种,在杂传类,有《众群仙庆赏蟠桃会》《河嵩神灵芝庆寿》二种,在教坊编演类”(12)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第287页。,三剧均为原抄所无,以行书添注,《女学士明讲春秋》“于原文点破之《张于湖误宿女真观》旁”,添注该目,并“加√以识之”;《众神仙庆赏蟠桃会》“于原文《祝圣寿金母献蟠桃》上,有右引符号”,行书旁添写该目;《河嵩神灵芝献寿》“于原文《紫徽宫庆贺长春寿》上,有右引符号”(13)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第284页。,行书旁添写该目。

其四,用改笔调整了《米伯通衣锦还乡》《张于湖误宿女真观》二目的原抄顺序。具体为:“原文三国故事类《关云长单刀劈四寇》之下,为《米伯通衣锦还乡》,此《米伯通衣锦还乡》七字以墨笔涂之,复用行书书其目于下文《张翼德大破杏林庄》之下”,“原文杂传类首为《张于湖误宿女真观》,此《张于湖误宿女真观》八字以墨笔点破之,复用行书书于上文宋朝故事类《苏东坡误宿佛游寺》之后。”(14)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第283-284页。

其五,有“本朝无名氏”“周王诚斋”九字衍文。具体为:“古今无名氏神仙类后水浒故事前,有行书添写‘本朝无名氏’五字,其下空数格,又有行书‘周王诚斋’四字”(15)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第286页。。

此外,底本原抄剧目和排序均同于玉简斋本。但部分“剧名旁偶有墨笔批数目字,系表示剧之次第者”(16)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第291页。的批注,“其因剧次第不合而加批者,仅马致远剧目、关汉卿剧目、元无名氏剧目、宋朝故事剧目及杂传剧目五处,且此五处除元无名氏剧目外,其余四种加批者,亦仅属本人本类剧之一部分,非其全部。明剧大多数次第皆合”(17)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第333页。。

因按底本剧目旁标注的数字调整原目次序后,各目排序和黄目相同,故孙楷第得出黄目抄录自底本批注的论点。或因文献短缺,孙氏仅以底本和玉简斋本作参,将底本中所批注的数字定性为钱曾己意之再现,而忽略了存在钱曾用前人目录作批的可能,仅见黄、钱目录之同,而忽略诸多相异而下论黄目来自钱曾,导致诸多问题难圆其说。

(二)抄录于底本前体系

该体系特点主要有四:

其一,每卷卷首“也是园藏书目”下,无“卷第X”标注;

其二,收338目,无底本中添加的《女学士明讲春秋》等3目;

其三,未按底本改笔调整《米伯通衣锦还乡》《张于湖误宿女真观》位次;

其四,神仙、水浒故事类首尾间无“本朝无名氏”“周王诚斋”九字衍文。

本体系又主要包含以下几本:其一,孙雨校本,今藏国家图书馆,善本书号02800。从该书“道藏”最后一目《海琼传道集》旁侧:“别本至此尽止,识于乾隆丙寅九秋廿三日,孙雨录,别本缺后序”(18)钱曾:《也是园藏书目》,国家图书馆藏善本书号02800本。跋语,可知该本原抄在乾隆十一年前。该本最主要特点为:原抄有脱叶残损,所残缺者,约在乾隆十一年至十七年间,孙雨用多本参校增补完备,书中留有许多补笔和跋语,涉及当时该目能见的多个版本,如“副本”“一本”“二本”“旧本”等,文献价值较高,从补笔和跋语中可知这些版本均为底本前体系。

其二,国图藏善本书号02795本,内容完备,无跋语增补。排列卷次和书目内容同于孙雨校本。因孙雨本卷首《也是园藏书目序》末落款为“佛日前七日,篯后人钱曾 遵王述”,旁有跋云:“旧本无钱字”(19)钱曾:《也是园藏书目》,国家图书馆藏善本书号02800本。,而该本序中落款为“佛日前七日,篯后人曾 遵王述”(20)钱曾:《也是园藏书目》,国家图书馆藏善本书号02795本。,可知其应源自孙雨所云旧本。

其三,国图藏善本书号14702本,卷首有《述古堂藏书目序》和《也是园藏书目总目》,总目每类下标注该类总数,每卷标注“卷一”等(应为后人增补),目录排列和内容与孙雨本基本相同,卷末有《述古堂藏书目后序》,序后有三跋,从跋语中可知该本被茗理等人先后用“晋齐丈本”“文澜阁本”“席氏本”等参校,订正增补近五百处。其中一跋乃嘉庆甲戌年(1814),题于黄丕烈的读未见书斋中,故该书是时前后或为黄氏所藏。就古今杂剧著录而论,该本和孙雨本存在些许不同,含有底本中增补修改的部分痕迹,如已将孙雨本中杂传类首目《张于湖误宿女真观》调整到宋代故事之末,同于底本调整后次序,但杂传类仍无底本中增补的《女学士明讲春秋》。因此,该本来源应晚于孙雨本,早于底本增补三剧前,由此可知底本中增改内容应为钱曾多次所为而成。

(三)抄录于底本完成后体系

在这一体系中,上述底本所论古今杂剧卷于原抄外所增改的内容,均如实再现于原抄、原刻中,故知其抄录于底本增改完成后。主要有以下几本:

其一,日本内阁文库本,今藏日本国立公文图书馆,两册装订,书衣有日本内阁文库标签,编号2460,第一册题“也是园藏书目”,第二册题“绛云楼书目”,旁朱色小字题“也是园藏书目”。两册首尾共有“林氏藏书”“述斋衡新收记”“昌平坂学间所”等八种印章。该本无跋无序,字迹和页面布局和孙雨本原抄相同,应为一人所抄,故其抄录时间也应在乾隆十一年前。

其二,玉简斋本。该本卷次排目内容与内阁文库本基本相同,卷第五和卷第六等内容均和底本出入较大。

其三,国图藏善本书号08123本,该本将神仙和水浒故事类首尾间的“古今无名氏”“周王诚斋”九字,做竖排一行排列,将“周王诚斋”误解为剧目,故杂剧总目录为342目。

从上可知,钱目历经多次修改,后又经传抄者融多个版本增补,各本差异较大。但钱目诸本中均有两个共同点:其一,古今杂剧卷均无册集分类信息(见图4);其二,在春秋故事下均有“已下古今无名氏,姑从类次”(21)仅见孙雨校本将“已下”作“已上”,孙雨校本原抄与日本内府文库本为一人所抄,但后出内府文库本为“已下”,故此“已上”或失误所致。之注,14702等后人校改本,将“已下”改为“以下”。

四、黄目编撰源流考证

上文论述了黄目主要特点和钱目各本主要情况,细考二目之异,不仅可证黄目自编说和录自钱曾目录说的不妥,也可明晰黄目应源自明人钱谦益目录的事实。

(一)黄目中分册之数和两套册集序号虚悬中断,证明黄目既非自编,也非来自钱曾

首先,在钱目各本中,仅将341目或338目按作家和故事内容等分类罗列,目中概无分册信息,而黄目不仅分册明确,同时还用上、下编号记录了两次册集排列序号。由此“黄目同于钱目”“黄目录自钱目”等论渐显不妥。

其次,上、下册集编号均存在虚悬中断现象,中断册集目录入《待访目》中,如黄目为自编,二号虚悬中断之理为何?对此孙楷第也曾推测:“今按上下方编号中所缺册集之数绝非丕烈或丕烈同时之人所能想象而知之者。此必当时得书时,于本书之外另有底簿可凭或原装书册之上曾标册号,故批注时得据其次第一一书之。”(22)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第69页。这些数字既非自编,又为钱目诸本所无,故自编论和源自钱曾论均显不妥。

(二)黄目中称明为“本朝”,钱目称“明”,证明黄目应源自明人

黄目中涉明朝称谓者13次,均称“本朝”,如明代作家著录为“元 本朝丹丘先生”“元 本朝王子一”“本朝谷子敬”“本朝杨升庵”等。黄丕烈乃清嘉道时期著名版本学家、校勘学家和藏书家,平生博学多闻,长于校勘。杨升庵既杨慎,明中期著名文学家,明正德六年状元及第,有《升庵全集》传世。以黄氏之博学,杨慎之名,黄氏万无不知杨慎等为明人之理,且黄氏对“于目录尤所留意”,认为“藏书不可无目,且书目不可不详载何代之刻,何时之钞,俾后人有所征信也”(23)黄丕烈著,屠友祥校注:《荛圃藏书题识》,上海:上海远东出版社1999年,第890页。,目中称明为“本朝”之因为何?

考黄氏之古籍观,其对于古籍,宁错勿改,也要全力保存其原貌。他曾说:“往岁陆手勘者归予家,续又收叶石君校本,取以参验先所传临,竟有稍益失真处,故付之刻。凡陆勘而误,必存其真,虽可知当为某字者,终不辄以改窜,亦犹予向日刻他书之意耳。”(24)黄丕烈著,屠友祥校注:《荛圃藏书题识》,第899页。因此13处“本朝”之称应为明人目录再现,非黄氏自为或疏忽所致。这在其自编《待访目》和其他著录中均可得到印证,如《待访目》10次涉明朝者皆称“明”,丹丘先生,黄目录为“元 本朝”,《待访目》则录为“元明”即为力证。

在钱目中,抄录于底本前体系者,涉明称谓者14次,均称为“明”,如“元 明丹丘先生”“明周王诚斋”等,无“本朝”出现,抄录于底本后者,14次也均称为“明”,仅在神仙、水浒故事两类交接处出现了“本朝无名氏”“周王诚斋”九字。此处“本朝”之称,笔者认为应是前人目录遗留,而非孙楷第所云“盖遵王早岁与牧翁游处,以明季遗民自居,其行文习惯如此尔”(25)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第288页。所致。

首先,从钱目版本流变可知,抄录于底本前者,神仙、水浒故事间均无“本朝无名氏”等九字,此九字是钱曾底本中行书所添写。底本最后一目《感天地群仙朝圣》下,钱曾笔迹所添行书小字所记古今杂剧总目为341目,是在原抄338目的基础上,增加后添补之3目而得,“本朝无名氏”“周王诚斋”均不在杂剧目录计数之列,抄录于底本后体系者多同于底本,把九字做衍文处理。

其次,数次中偶有一现者,难称习惯。钱目编撰于钱曾迁居也是园后,从钱曾“忆己丑春杪,侍牧翁于燕誉堂,适见检阅此册……今岁侨居也是园……偶翻及此书,追理前尘……屈指已三十七年矣”(26)钱曾撰,管庭芬、章钰校证:《读书敏求记校证》,上海:上海古籍出版社2019年,第217页。之叙述,和钱谦益卒于康熙三年(1664)相互考证,己丑年应为顺治六年(1649),由此钱曾入住也是园应在康熙二十五年(1686)左右,故钱目编撰应始于1686年后,至底本则更晚。早在康熙初年,钱曾已觉称明为“本朝”已有不妥而涂改者,如约成目与康熙八年的《述古堂藏书目》(以下称述目),“其古今杂剧目明朝故事,本作本朝故事,以粉涂去,改为明朝故事”(27)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第288页。,今见述目中凡著录古今杂剧卷者,所涉明朝者均无“本朝”之称。因此,如再用遗民习惯解释十余年后,数十次中出现的一次“本朝”之称,实难服人。故笔者认为钱目中有“本朝无名氏”“周王诚斋”者,乃因底本或用明人目录参校时所添,其后抄本均按添笔所录而致。

概言之,黄目中“本朝”之称绝非自编或来自钱曾之目,而应来自明人。

(三)元无名氏类中的不同表明黄目非抄录自钱目诸本

在钱目各本中,孙仲章《河南府张鼎勘头巾》和罗贯中《宋太祖龙虎风云会》均在元代作家类中,孙位列李寿卿和赵明远之间,罗位列周仲彬和秦简夫之间,但在黄目中,《风云会》和《勘头巾》分别下移至元无名氏之首和第九位。此外,钱目中元无名氏类所录《包待制智赚合同文字》《萨真人夜断碧桃花》为整本黄目所无。

因底本“但于‘元孙仲章’四字右上加点”,“但于‘元罗贯中’之‘元’字右上加点,《宋太祖龙虎风云会》‘宋’字旁书一‘一’字,‘会’字旁加点”,孙楷第据此云《勘头巾》“此右上之点系移下符号,谓此人剧宜入元无名氏剧也”(28)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第305页。。孙氏因持黄目源自钱目底本论,不仅忽略两目明显不同,且臆断黄丕烈仅凭底本中“元孙仲章”右上方一点,便能猜测钱曾之意,欲将该剧越过赵明远等19位作家,30余本杂剧,下移至元无名氏第九位,实为牵强。

(四)周王诚斋类中的不同表明黄目非抄录自钱目诸本

钱目各本中,周王诚斋类均和黄目存在明显不同。首先是周王诚斋的排位不同,黄目中其位次在明丹丘先生、王子一等数位明初作家后,钱目中其位次均在丹丘先生后,位列明代作家第二位。

其次,内部剧目也存在不同,黄目该类今存三册,共16目,亡佚入《待访目》者13目,共29目,而钱目为30目。数量之外还存在三剧不同,黄目中《善知识苦海回头》为钱目所无,钱目中《河嵩神灵芝庆寿》《南极星度脱海棠仙》同存于是类和教坊编演、神仙类中,而黄目周王诚斋类中无此二剧。

再次,在内部剧目排序上也有差异。如黄目此类第三册依次为《清河县继母大贤》《赵贞姬身后团圆梦》《刘盼春守志香囊怨》《李亚仙花酒曲江池》《紫阳仙三度常椿寿》《福禄寿仙官庆会》六剧,而钱目中六剧在周王诚斋类中的次第为24,25,26,23,27,16,最明显的不同是《仙官庆会》排列在《继母大贤》前七位。

底本仅在神仙类后出现了“本朝无名氏”“周王诚斋”九字,对原目中周王诚斋一栏并未删除,也未在剧目旁加批数字调整内部位次(29)参见孙楷第《也是园古今杂剧考》,第333页。,今见钱目各本周王诚斋类著录相同,因此,此类不同也可证黄目非抄录于钱曾目录。

(五)黄目成目源自钱谦益线索探微

上述四点已明晰了黄目成目源自明人的事实,而在此范围者,只有赵琦美、董其昌、钱谦益三人。

首先,董其昌戏曲编目观和黄目相异,可排除其编目编册的可能。

董氏与脉望馆杂剧的传授始末,仅能从其留于《孟母三移》剧末“崇祯纪元二月之望,偕友南下,舟次无眠,读此消夜,颇得卷中之味”等跋,知崇祯初年该书(或部分)确经其手,但详情不可考。

脉望馆杂剧中,董氏在《百花亭》剧末跋云:“细按,是篇与元人郑德辉笔意相同,其勿以为无名氏作也,思翁记。”在《老君堂》剧未云:“是集余于内府阅,这乃系元人郑德辉笔,今则宜置郑下。”在此,董氏言之凿凿地将两剧的作者判断为郑德辉,而两剧在原抄本中均无作者信息,黄、钱二目均将其编入春秋故事和唐朝故事中,而非郑氏名下,若黄目和两次册集为董氏所编,二剧应归郑氏名下。此外,董氏在《庆贺元宵节》剧末云:“此种杂剧,不堪入目,当效楚人一炬为快。”厌恶之情溢于言表,如册集编订为董氏所为,这类憎恶之剧,应无入册之理。

由此观之,董氏戏曲观和黄目中呈现的编册编目观严重背离,可将其排除。

其次,黄目成目于钱谦益尚有文献余痕。

排除董其昌后,黄目成目来源只剩赵琦美和钱谦益。因上下编号排序相异,是不同编目观的再现(30)上编号主要以《太和正音谱》著录为界,分两套排列,第一套(一至丗八)按以时为序,有姓名者为先原则著录入谱作家作品,第二套(一至四十八)主要以时为序,将明代无确知姓名者和无名氏作品进行编册。下编号在上编号的基础上,将有姓名者为先,改为以时间先后为主线,融元明作家为一体,合二为一,将上编号中明代有姓名者和入谱元无名氏剧做整册前后移动,单册未变,仍为上编号装订时约86册整体之貌,但上编号册号因下编号册集排序的更改而杂乱。,应无一人为之的可能。思之常理,任何文献中均只有后人更改前人言论的可能,今考证上下编号,上者排序混乱,原貌已被更改,下者仍依次排列,原貌较为完整,表明下编号乃晚出者。故先出者应源自赵琦美,后出者应源自钱谦益。又如一文献中同存先、后文献痕迹,那么该文献一定参校了后出者,放之黄目,其必同理。黄目剧目排序均依下编号而为,“本朝”之称等又表明目中具体分类信息也非黄氏所为,故黄目应主要源自载有下编号相关信息的文献。今脉望馆杂剧中全无下编号痕迹,据此可知承载下编号等信息的文献应在剧本之外,或为目录形式。因下编号应为钱谦益所为,同理,黄目的主要来源也应源自谦益,或为其所编目录。

细考剧本、钱目、黄目间的异同,尚可发现愚见的些许余痕。

其一,脉望馆杂剧存在明人编目。考之黄目,编目观系统而成熟,如按作者和故事所属时代先后,将242目分为数十余类,如“春秋故事”“西汉故事”等,涉及诸多考证,非随意而可成者,而剧本中未见分类信息。又如贾仲名《金童玉女》等四剧,剧本中均署其为“元”人,而黄目署之为“本朝”。《大罗天》《误入天台》等,剧本首页落款为“明丹丘先生”“明王子一”,黄目则为“元 本朝丹丘先生”“元 本朝王子一”,修订痕迹明显。这些都折射出黄目非源自剧本首页,而是其后的明人编目。

其二,钱目中有前人目录余痕。如一,各本钱目中,春秋故事下均有“以下(已下)古今无名氏,姑从类次”之注,可知其为钱曾编目时所留。此注表明钱曾编目时,尚有他目可参,春秋故事后诸类,多依前目类次所录。而钱曾早年所编述目,所录杂剧300种全为抄本,春秋故事上下类别中,均和钱目存在较大差异,故“姑从类次”之本,绝非述目,而应源自前人。如二,钱目底本中,旁批表调整各剧排序之数,乃是用前人目录做参校后所留。今见钱目诸本,均无按底本所批注数字调整剧目排序者。而抄录于底本后诸本,其源必亦始于钱曾,所批表调整位次之数,如为其意,其后抄本必将依批而改,但均无更改,可见此批非钱曾本意,而应是前人目录参校之痕。

钱曾之前,脉望馆杂剧收藏者仅谦益等三人,钱曾乃谦益族曾孙,谦益所藏书籍,后悉数赠与钱曾,故钱目中隐藏的前人目录余痕,来自谦益者可能性最大。再考黄目、钱目春秋故事后诸类,二者分类排序皆同,而和上编号序列相异,如“水浒传故事”类两册,下编号为“六十”“六十下”,上编号为“四”“五”,排序前后差距甚大,表明钱目中所依前人之目应和下编号同源,而非上编号。

称明为“本朝”者,赵氏、谦益均可,然谦益降清后,晚年却又以复明为职事,至死以明人自居,论著中称明为“本朝”者屡见不鲜,如编撰于顺治朝的《列朝诗集》中,论刘基时云:“余故录《覆瓿集》列诸前编,而以《犁眉集》冠本朝之首。”(31)钱谦益:《列朝诗集小传》上,上海:上海古籍出版社1983年,第13页。在辞逝前不久所作《重编义勇武安王集》序中,仍称明人吕柟为“本朝高陵吕文□公柟”。(32)钱谦益:《重编义勇武安王集》第一册,国家图书馆藏善本书号12309本。而赵氏称明较为随意,考其钞校的诸本脉望馆剧本中,明均做“明”称,如《三度城南柳》,原刻本为“元谷子敬”,赵氏校笔将“元”改“明”,而黄目中著录为“元 本朝谷子敬”。故“本朝”来自谦益的可能性更甚。

因从“清常殁,其书尽归牧翁”(33)钱曾撰,管庭芬、章钰校证:《读书敏求记校证》,第177页。,顺治末,谦益曾取“《内府元人杂剧》”即脉望馆杂剧中《单刀赴会》,“摭拾其与史传牴牾者,力为举正”(34)钱曾撰,管庭芬、章钰校证:《读书敏求记校证》,第152页。,重编《义勇武安王集》。由此可知脉望馆杂剧确系长时间为谦益所有。但该书中今全无谦益痕迹,其根源或是乾隆朝多次禁毁谦益著作所致,如乾隆曾谕曰:“钱谦益本一有才无行之人……大节有亏,实不足齿于人类……今阅其所著《初学集》《有学集》,荒诞背谬,其中诋谤本朝之处,不一而足……但此等书籍,悖理犯义,岂可听其流传!必当早为销毁……勿令留遗片简。”(35)中华书局影印:《清实录》第一九册《高宗纯皇帝实录》卷八三六,北京:中华书局1986年,第155页。持续的以人废言,甚至有谦益落款的序文或列名校勘的读物,都在禁毁之列,致使“凡谦益藏书及阅过之书传留至今者,往往缺页或割去一二行,是其盖章或题字之处”(36)孙楷第:《也是园古今杂剧考》,第2页。。或正因如此,该书中与谦益相关者均被抽出销毁,才导致该书在康、乾、嘉升平百余年间,佚失达71种之多。

综上,笔者认为黄目中遗留的两套册集编号,反映了琦美、谦益曾对脉望馆杂剧编册编目的事实,然黄目的直接来源应为谦益之目,该目至黄氏时应尚存,但应无落款,黄氏根据脉望馆杂剧存佚情况,再考之钱目等,将存世者目录誊抄于黄目,对于遗失杂剧,则编入《待访目》中,共附于脉望馆杂剧卷首,而谦益之目或因被黄目代替而消亡了。反映在黄目中的册集排序,应为谦益新编,至于剧目分类,谦益或抄录于赵氏,或有所删改,不得详知。

结 语

由于文献欠缺,仅能从钱目、黄目的记载中,大致了解脉望馆杂剧在钱曾后的流传情况,对于其在琦美、谦益时的概貌等问题长期不得尽知。赵、钱均为著名藏书家,赵氏长于校刊和目录学,费尽四年心力,方完成了该书三百数十种的钞校工作;谦益乃明末清初文坛领袖,珍藏该书数十年,然对于二人是否曾对该书编册编目等问题,学界至今语焉不详。今黄目成目问题的再考,揭开其源自明人目录和遗留两套早期册集编号的事实,对重新研究审视钱谦益、赵琦美的戏曲编目观和戏曲史贡献等意义重大。