论媒介的“意义邀约”:从经典阅读探讨“界面”问题

【内容摘要】学界对“媒介界面”的发现为媒介研究提供了一种新的视角。书籍作为公认的媒介,其“界面”属性显而易见,经典书籍相对于一般书籍而言,更具有基源性的媒介界面特征。中华传统文化典籍在意义的汇聚和生成方面堪称华夏文明传播的活水源头。本文以媒介的 “意义邀约”为导引,尝试寻找“媒介界面”这一新概念与中华文明精神元典的契合。

【关键词】媒介界面;媒介理论;意义邀约;经典阅读

2022年的中国传播学研究,“重新理解媒介”成为了可圈可点的亮点之一。①中国学者循名责实,从“媒介”的词源、概念与观念出发,经过反复参验思考,对“媒介”的理解,逐渐由对媒介(技术)物本身的物质性固有属性的关注,转向对媒介本身参与社会关系活动的内在驱动性的关注。

正如喻国明在《未来传播学研究的三个关键性课题》一文中所言,未来传播学的发展走向很有可能“要从传统的‘To C(直接为受众生产、为用户生产内容)转变为‘To B(从一线的内容生产者的位置上退后一步,转型为向内容生产提供支持、服务与指导的二线的角色站位)。”②2022年11月美国OpenAI推出的ChatGPT,2023年3月中国百度的“文心一言”推出,这些语言模型网络对话平台的出现,意味着受众内容生产即将迎来人工智能时代。传统大众传媒以及部分新媒体传媒以内容文本生产为目标的传播格局将迎来人类传播史上革命性的一刻。传播的内容生产将被建立在算法、大数据基础上的人工智能(AI)所取代。人在传播中的作用不再是直接为受众生产传播内容,新闻传播学研究的新起点也将是从传播内容生产的一线退居二线,更加关注人机交往互动中的“我-它”(I-It)的关系,比较乐观的观点是:“机器的遍在以及我们与机器的沟通并没有使我们成为机器,而是使得我们更加成为人。”③一定程度上来讲,人机互动最直接的交往点就来自“界面”,因此“界面说”很有可能成为未来传播学研究的一个新的起点。

一、重新理解媒介:思考书籍的“媒介界面”属性

内容生产的AI化,敲响了美国大众传播学理论最后的丧钟。历经大众传播理论的见“肉”(内容)不见“贼”(物质)——视“媒介”为无物,到近年来的见“贼”(物质)不见“肉”(内容)——媒介研究的“物质性转向”,再到见“肉”又见“贼”——媒介界面的发现,媒介研究理论走过了唯心主义向朴素唯物主义转变,然后又向辩证唯物主义转变的“认识论转变”。④

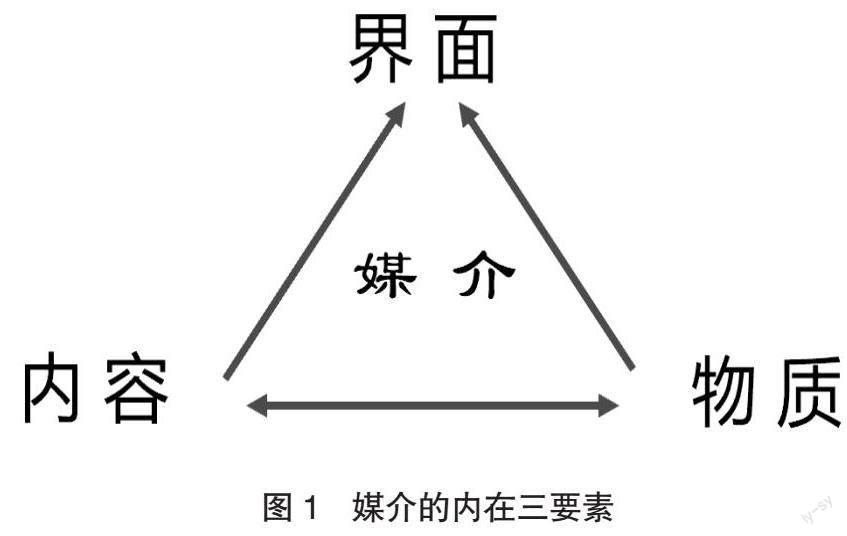

“界面”(interface)理论的提出丰富了现有中国学者媒介理论研究的思想武器库,形成了关于媒介的“界面”—“内容”—“物质”三位一体理论体系,⑤从此媒介理论研究从对外在“万物皆媒”的泛媒介主义,进入到对媒介内在三元素探索的媒介本体论研究阶段(如图一)。将媒介的“物质性”与“精神交流性”通过“界面”整合到了一起,一方面克服了长期以来麦克卢汉所批判的美国大众传播理论,将媒介视为透明的信息载体或者传媒实体的“唯心主义倾向”;⑥另一方面也是对媒介物质性研究中将媒介对于人类的精神传承和思想交流的價值和媒介赖以存续的物质维度截然对立起来的补偏救弊。

媒介是一种物,但是并非所有的物都是媒介,只有作为“可以通达人的精神世界和观念世界”的特殊的物才可以称作“媒介”。⑦与其他的物相比,媒介物不仅具有所有的物共同的属性——物质性,而且具有其他的物所没有的属性——“界面性”。界面使得传播内容最终得以呈现,并且使编码和解码发生交融,意义编码最终通过界面得以完成并呈现,意义解码则是从界面开端并生成。因此,“媒介之所以为媒介,最重要的原因便是界面的生成”。⑧

在人类文明传播史上,阅读是最为普遍的传播活动之一,书籍作为阅读的对象是最重要的也是最著名的媒介技术物。书籍不仅具备一般技术物的物质性普遍特征,而且具备作为媒介物典型性特征的“界面性”。在从传统纸质阅读向当代数字阅读转变的过程中,虽然书籍的具体物质形态经历了从碳基媒介向硅基媒介的转变,⑨人们的阅读行为也发生了从线下到线上的转移,但是书籍的媒介界面作用没有受到消解,反而愈发的巩固。有学者认为“一向以来,阅读者就是知识的接受者,是知识的终端”,⑩而在“人人都是传播者”的社交媒体时代使阅读者从消费者变为了创造者。其实不然,读者在书籍面前自古以来就既是消费者又是发挥精神主观能动作用的创造者,数字时代固然在某种程度上为读者的创造性阅读提供了某种赋能,但是读者之所以不是仅仅吸收和接受知识,而能在阅读的同时进行精神性创造,更为重要的原因是内在于书籍的媒介界面性。如同我们说“书中自有黄金屋”这句话时,并不是说“黄金屋”这一实体存在于“书本”的物质实体中一样。事实上这句话是人的精神世界与书籍的媒介界面发生碰撞的结果。人一旦与书籍相遇,发生阅读行为,就会被卷入媒介界面的内在时空之中。而此“内在时空”才是读者激活个人经历、社会背景、学识涵养,发挥精神性创造阅读的根本原因所在。观照得此“媒介界面性”,便不难理解无论是纸质阅读还是数字阅读,都不妨碍人们在阅读既是直观书面知识的接受者,同时又是内在精神的创造者。

当然,这仅仅是就作为抽象的整体性“书籍”概念而言,当我们把目光投向各式各样的具体书籍的时候,会发现书籍中既有流行文本也有经典文本,流行文本往往昙花一现,而经典文本却能够历久弥新,流行文本在社会的某时段即时传播,经典却能够跨越不同历史阶段长时段传播。有学者从“情绪”“创作”“关系”三种传播动力机制的不稳定性角度分析了“流行为什么不能够向经典那样传播持久”这一传播现象,但是仅仅是对网络流行语和经典文本的比较,就整个媒介变迁史而言,并不具有直达问题本源的媒介本体论意义。因此我们对于经典何以永流传这一传播现象需要有更为深刻的媒介理论诠释。通过“媒介界面”这一最新媒介理论洞见,透视中国古代经典的流传,能够看见一个不一样的华夏文明传播世界。

二、从经典阅读中理解“媒介界面”的“意义邀约”

在书籍的历史中有一类书籍被称为“经典”或者“元典”,世界各主要文明均有文化元典,印度文明有《吠陀》和一系列佛教经典,西方古希伯来文明有《旧约全书》,古希腊文明有《柏拉图对话录》、亚里士多德的作品等,中华文明则有《诗经》《尚书》《礼记》《易经》《春秋》和诸子百家著作。冯天瑜先生认为文化元典包蕴着民族的基本精神,“文化元典的订定与发扬是中华文明史上一件具有战略意义的大事,至今影响深远”。

卡尔·马克思曾经慨叹:“随着印刷机的出现,歌谣、传说和诗神缪斯岂不是必然要绝迹,因而史诗的必要条件岂不是要消失吗?”幸而它们并没有消失,而是以经典书籍的形式薪火相传,《荷马史诗》《伊索寓言》《神谱》、埃斯库罗斯、阿里斯托芬的戏剧都以文化经典的形式传承了下来。文化经典常读常新,不会随着时代的变迁而过时,尤其不会因为媒介技术的更新迭代而发生传播上的断裂,反倒是能够适应物质性媒介技术的升级,利用新型媒介技术作为更进一步扩大传播的介质,仿佛刘慈欣笔下《三体》第一部里叶文洁在红岸基地借太阳为反射镜面传递人类信号一般,人类历史上的物质性媒介技术就像太阳这个反射镜面一样,使得文化经典传播得更广更遠,甚至可以输入卫星信号传输导到外太空。

“书籍是第一种成规模将读者高度卷入自身内在时空的媒介”,这种古老的媒介比大众传播时代产生的大多数媒介如报纸、广播、电视等都更具有召唤个体意义与生命实践的想象力。而经典书籍则要比一般书籍更具有这方面的能力。经典书籍强大的界面属性,使得其成为了几乎可以适应一切媒介物质形态的媒介物。以中华经典为例,无论是甲骨、山石、玉器、青铜器、陶瓷器、墙壁、简牍、绢帛、纸张,还是广播、电视、互联网、社交媒体、人工智能、网络游戏,在人类媒介发展经历的“经典”在传播中的这种恒久性与“经典”自身所具有的强大“媒介界面性”是密切相关的,作为“媒介界面”的经典书籍是不同时代、不同国度和地区人们在私人或者公共阅读中的选择对象,是亘古以来的受众意义交流的内在时空和平台。

作为“媒介界面”的经典书籍所呈现的媒介内容并非单向度的意义灌输,单向度的“撒播”所呈现的仅仅是媒介内容。长久以来大众传播理论坚持“内容至上”“内容为王”,将研究的焦点放在内容生产和文本分析上,希望通过对语言、符号和文本对社会现象的镜像反映描摹量化出受众心理上的涟漪。麦克卢汉的火眼金睛一举识破了大众传播研究的“精生白骨”——只看到“内容”而忽略了物质性的媒介技术,透过表相看到了隐藏在内容底下的媒介形式,以亚里士多德“四因说”似的思辨将媒介内容和媒介形式从媒介中剥离出来。

于是,有学者开始从物质性角度研究阅读,揭示出物质性媒介在人类阅读活动中的种种联结和形塑作用。然而过分强调阅读的物质性未免胶柱鼓瑟,将人视作被动接受物质环境编码的一台精神机器。比如文章中认为“数字技术让阅读的仪式化特征逐渐式微”,其实这种阅读的仪式感的式微不仅仅是数字技术的发展带来的,而是整个时代的媒介技术发展带来的,我们今天生活在同一时代的人阅读一本纸质书的仪式感并不会比打开电子书的仪式感要强烈多少倍,因为媒介技术的发展同样带来了纸质书获得的便利性,囿于阅读习惯的差异才是人们选择纸质阅读抑或数字阅读的多数原因所在,而不是因为物质供应不足导致人们的阅读选择。实际上文章中提到的纸质阅读和数字阅读的差异,并非同一时代的读者的差异,而是过去阅读纸质书的读者和今天数字阅读的读者之间的差异。

然而,对物质性阅读的过分强调,让我们忘记了阅读的本来目的。事实上随着互联网技术和社交媒体的发达,阅读的真正威胁不是数字阅读与纸质阅读的竞争,而是各种听书、说书、解书的知识付费和文化快餐App。正如今年3月4日在全国政协十四届一次会议首场“委员通道”上,全国政协委员蒙曼所言:“听书也算看书,在人类的童年时代,史诗不都是口耳相传的吗?只要建立起人跟书之间的联系,那就是读书。不过,所有的阅读方式中,还是看书最有效果,因为中国的方块字是自带情感,自带含义的。”因此我们不能将读书视作一件纯粹物质性的问题,从历史上看,如同我们耳熟能详的囊萤映雪、凿壁偷光的故事,大量在物质条件艰苦的环境下坚持读书的故事告诉我们,读书更需要带着精神,带着情感,将生命体验融入其中去读。

从这个意义上来讲,我们说读书是一件统合精神世界和物质世界、沟通身心内外的事情,正是在这个过程中我们才从阅读经典书籍中收获属于自己的意义。意义在经典阅读中的这一生成过程,同样也是媒介界面发挥意义生成作用的过程,来自经典内容的意义邀约,通过物质性媒介所搭建的基础设施,各种要素一齐发动,阅读活动中“内容”和“物质”在“界面”中生成一个整体,人也在这个过程中进入到自己的意义世界。

“通过界面,内容成为媒介之所以为媒介的重要前提,并且使媒介完全不同于一般技术物。”笔者在研究中曾经隐约感觉到这种“界面”的存在,为了区别于物质性媒介研究所强调的媒介技术性,主张有一种“意义媒介”,深感如果媒介不能够通达人的精神世界和观念世界,那么媒介将很难真正发挥居间性的关系起点作用。麦克卢汉借用艾略特的“看门狗”隐喻讽刺了大众传播研究“见肉不见贼”,只看到内容(信息)的重要性,而看不到媒介(技术)的重要性。麦克卢汉及其学说对现有的西方传播理论形成了震撼,无论是美国的实证主义传播研究学派,还是英国的文化研究学派,“均聚焦于媒介的表征性,容易陷入主观的阐释,因此这两种理论都不可避免地走向了唯心主义”,而麦克卢汉、基特勒等在把媒介研究引向物质性的同时,也埋下了“技术决定论”的危险,不可避免陷入“万物皆媒”的泛媒介主义和走向机械唯物主义。

“界面”的发现一定程度上调和了大众传播研究和媒介物质性研究的矛盾,让符号表证系统和物质系统在螺旋式上升的正反合之后,经过否定之否定再次回归辩证统一。传播是“撒播”中有“对话”,“对话”中有“撒播”的意义生成,这种意义的生成既不发生在纯粹的精神世界,也不发生在纯粹的物质世界,“而是发生在交往过程中两者之间所形成的‘中间地带,即界面所开发出的内在时空。”正是在这个意义上“界面”成为了精神(内容)和物质的交汇点,借用苏轼的《琴诗》来讲:“若言琴上有琴声,放在匣中何不鸣?若言声在指头上,何不于君指上听?”见“琴”不见“指”,是只看到“内容”,而看不到“物质”,见“指”不见“琴”,是只看到“物质”而看不到“内容”,唯有见“指”又见“琴”,在大众传播学派和媒介环境学派的对立统一中,辩证理解内容符号表征体系与物质基础体系之间的关系,才能观察到“界面”的重要意义。

在此,笔者想修改一下麦克卢汉的“看门狗”隐喻,将看门狗换作古希腊神话中的“三头犬”刻耳柏洛斯(Cerberus),它也是一只看门狗,是镇守冥府大门的看门狗,不过这只看门狗可不会上“肉”的当,轻松将任何擅自闯入者放出地狱。英雄俄耳甫斯(Orheus)为了救妻子,弹奏竖琴麻痹了刻耳柏洛斯,因而得以走出冥界。在麦克卢汉那里用“肉”隐喻媒介内容,笔者修改的新“看门狗”隐喻,则希冀用竖琴的琴声来隐喻“界面”,一方面琴声是手和琴相互作用的结果,隐喻“内容”与“物质”的交汇而形成“界面”;另一方面,竖琴是古希腊缪斯女神的象征,而缪斯女神所代表的艺术与智慧,正是界面生成意义直达人的精神世界和觀念世界的结果。

三、文化经典阅读构成了华夏文明传播的“意义邀约”

经典书籍的内容生产看似在呈现于界面的那一刻就已经定型,但是,意义的解码才刚刚开始,并由此产生一系列对于经典有不同解读的时代书籍和衍生书籍。就文化的层累构造和源流而言,经典书籍是“源”和“大界面”,后世衍生书籍是“流”和“小界面”,二者一同构成了文明的传承和文化的系统。因此,老辈学者夏曾佑、陈寅恪二位先生才会在回顾自己治中国学问的生涯时感慨“书读完了”,金克木先生在《“书读完了”》这篇名文中解说道:(夏、陈二先生之所以这么说)“显然他们是看出了古书间的关系,发现了其中的头绪、结构、系统,也可以说是找到了密码本。只就书籍而言,总有些书是绝大部分的书的基础,离了这些书,其他书就无所依附,因为书籍和文化一样总是累积起来的。因此,我想,有些不依附其他而为其他所依附的书应当是少不了的必读书或则说必备的知识基础。”因此,我们可以明白所谓“书读完了”是专指经典书籍而言,而经典之所以为经典就在于它不依附其他书籍而存在,具有思想上的原创性和生成性,因此成为后世许多书籍解读、注疏和引用的对象,从这个意义上来讲,经典书籍不仅成功通达了人们的精神世界和观念世界,成为媒介物,而且是一种独特的媒介形式。

正如金克木先生所讲,像《周易》《诗经》《尚书》《春秋左传》《礼记》《论语》《孟子》《荀子》《老子》《庄子》这样一些经典,是中国自汉代以来,孩子上学堂就开始熟读成诵的书籍,这个传统一直保持到19世纪末,如果没有这些经典作为底子,不仅后世的唐宋八大家、宋明理学无法完全读懂,就连明清小说有许多地方的词句和用意也难以体会。从这个意义上来讲,作为“界面”的经典既是华夏文明传播的重要文化基石,也是我们理解中华文明自身传播知识体系和话语特点的活水源头。

通过“界面”学说,阅读中国古代经典应该会有新的发现,比如说华夏经典中常常会提及“道”这个词。“道”是包蕴民族精神和中华文化生命的核心概念,常常与西方逻各斯相对应而言,“道”也是华夏文明传播最为重要的概念。近年来在传播学研究领域,有学者从“推天道以明人事”的角度尝试探明周而复始的天道观对于中国文化生命中的传播观念的深刻影响。亦有学者通过对中西传播学以“路”为媒的共通学术思想史的挖掘,悟出具象之“路”与抽象之“道”的微妙关系隐喻出华夏文明的“传播之道”指向于“通”这一朴素真理。但是相关研究在用传播学理论解说“道”“器”关系时,认为:“中国文化中的‘道与‘器,对应到传播研究中,大致相当于‘内容与‘媒介的关系。”如前所述,将“道”理解为内容是一种文本分析和阐释的符号表征主义做法,以此观“道”停留在文本分析和内容阐释上面,仅仅满足于对文化经典的传播做功能分析和受众需求研究,从而陷入到包裹量化研究外衣的主观阐释中去,丧失了“道”这个中华文化元概念应有的意义。经典文献中所讲的“道”不应该是传播学中的“内容”,古人早就察觉到了这个道理因此留下“轮扁论书”和“尽信书不如无书”的古训,这就要求人们读书的时候不能够仅仅看字面意思(内容),而要思考文本背后的因时因空因人而异的个体内在时空意义,而这种意义正是通过阅读经典所打开的“界面”生成和呈现的。

在笔者看来,“道”正是中国文化中对媒介本体论或者媒介认识论的终极表达。“界面”“通过意义的邀约,创建了自己的时空,同时也创建了自己的世界,并由此让界面的观众或者说参与者通达了这个被创生出来的世界”的特征,一定程度上,正是“道”在传播学领域所隐喻的“通”这一特征。“道”又包含“有”和“无”两个方面,《道德经》第二章有言曰“有无相生”,这个有不啻媒介理论中的“内容”,这个“无”不啻媒介理论中的“物质”,媒介内容是具有可见性的“有”,物质性媒介长期被视为“透明的容器”,《道德经》第四十章又说“天下万物生于有,有生于无”,不啻交代清楚了符号信息内容与物质性媒介技术的关系,“内容”的传导是建立在物质载体上的。

要而言之,中国文化中的“道”解释了“界面”是如何将无形无相的抽象终极真谛传导至个体生命意义的空间。如同工具理性让一般技术物长期遮蔽了媒介物的特点,将“道”理解为“内容”,“器”理解为“媒介”的观点,是大众传播理论结构功能主义的翻版,更应该关注“道”在整合物质世界和精神世界中的“界面”作用,正是通过“界面”的呈现,“道”才可能“意义邀约”。否则对经典的解读仅仅是停留在内容分析及其符号表征解读上,不仅不能理解背后的物质性媒介技术的作用,而且无法真正理解媒介在人、技术、自然、社会、宇宙中的居间性关系作用。

四、结语

总之,新近学界对于“界面”的发现,拓展了我们解读经典书籍和思考传播学媒介理论的视野,也使得过去一些长期悬而未决的理论问题,以更加圆通的理论形态呈现,这是中国传播学自主知识体系建设过程中走向自信自强的表现。关于媒介“界面”学说迄今已见到南京大学媒介理论研究小组的多篇文章,读之受益匪浅,考虑到从华夏传播学角度思考“界面”的文章还没有见到,因此从传播思想史和华夏传播研究的角度有了上面的些许思考。笔者认为,进一步从中华文化思想的角度研究“界面”的特性,必将为华夏传播研究开辟新的路径,也必将为传播学研究与中华优秀传统文化相结合开辟新的路径。

参考文献:

①《国际新闻界》传播学年度课题组:《2022年中国的传播学研究》,《国际新闻界》2023年第1期。

②喻国明:《未来传播学研究的三个关键性课题》,《教育传媒研究》2021年第2期。

③邓建国:《我们何以身临其境?——人机传播中社会在场感的建构与挑战》,《新闻与写作》2022年第10期。

④丁汉青、朱婧:《2022年媒介经济研究综述》,《教育传媒研究》2023年第1期。

⑤⑥胡翼青、姚文苑:《重新理解媒介:论界面、内容、物质的三位一体》,《新闻与写作》2022年第8期。

⑦胡翼青:《基于基础设施隐喻视角的媒介研究》,《中国社会科学报》2022年8月31日。

⑧胡翼青、王沐之:《发现界面:审视媒介的新路径》,《湖南师范大学社会科学学报》2022年第6期。

⑨段鹏、徐煜:《媒介技术、文本和时空场景——对读书笔记“书写实践”的媒介学阐释》,《现代出版》2021年第1期。

⑩喻国明:《未来的阅读:从技术基点到价值逻辑的全新范式》,《教育传媒研究》2020年第5期。

赵立敏:《流行可以像经典一样持久吗?——基于“语体”视角的网络流行动力供给机制探析》,《教育传媒研究》2020年第6期。

冯天瑜:《中华文明五千年》,北京大学出版社2022年版,第134页。

中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局编译:《马克思恩格斯选集》第2卷,人民出版社2012年版,第711页。

吕清远:《阅读的物质性:物质视野中的阅读实践与知识理路》,《编辑之友》2022年第3期。

《中国民族报》官方微信公众号2023年3月4日《首场“委员通道”上,蒙曼与您分享如何坚持阅读》。

王婷、谢清果:《从文学修辞向思想修辞的跃迁:关于〈庄子〉的传播修辞学考察》,《宏德学刊》2022年第2期。

〔加〕麦克卢汉:《理解媒介:论人的延伸》(增订评注版),何道宽译,译林出版社2011年版,第29页。

胡翼青、郭静:《反思媒介视角下的传播理论》,《中国社会科学报》2022年12月27日。

王婷、謝清果:《“撒种”之隐喻:论彼得斯“撒播”学说的西方文化原初语境》,《新闻界》2022年第6期。

张志烈等校注:《苏轼全集校注》,河北人民出版社2010年版,第2269页。

金克木:《书读完了》,上海辞书出版社2007年版,第4页。

王婷:《天道与传播:华夏文明传播的危机管理之道——以〈易经〉为中心的探讨》,《中国文化与管理》2021年第2期。

郭建斌、王丽娜:《由“路”及“道”:中国传播研究的一种新的可能》,《国际新闻界》2021年第11期。

(作者系贵州师范大学国际教育学院讲师、传播学博士)

【责任编辑:陈小希】