动态的眼光·美学的体验

陈元云 邢成云

【摘要】数学中的很多知识、方法能实现科学与艺术的融合统一,数学追求美也创造美.本文以人教版《三角形的高、中线、角平分线》教学为例提出“用动态之眼光,享美学之体验”的课堂创新策略,引导教师将静态教材变为动态学材,帮助学生研究动点问题,形成一般观念,积累数学学习经验,提高核心素养,实现数学学科育人的根本任务.

【关键词】动静结合;触类旁通;核心素养

《义务教育数学课程标准(2022版)》(以下简称《2022版课标》)在课程性质部分指出“数学承载着思想和文化,是人类文明的重要组成部分”[1].伽利略稱数学为“书写宇宙的语言”,亚里士多德则认为“数学能促进人们对美的特性——数值、比例、秩序等的认识”.这些都道出了数学作为基础自然学科的美学价值.

三角形作为最简单的封闭几何图形,它具有“统领全局”的研究价值,因为它是后续学习其他封闭几何图形的直接基础,“文[2]”对其已经进行了诠释.本节课顺承文[2],是教育部全国“双名”领航工程邢成云名师工作室提出的大单元主题教学“1+n”(“1”指章起始课,即上面提到的文1)中n的第一节课,是立足起始对三角形的“三线”进行的“深度探研”课.三角形的边、角与三角形的“三线”共同构成了三角形的基本要素与相关要素,通过对三角形基本要素与相关要素的一般化、特殊化研究,便形成了几何图形的一般观念.本文拟从动态观念出发,由“一般——特殊”探讨并研究三角形的“三线”,其中数量关系与位置关系的一致性、对应性,数形结合、动静结合、特珠一般、具象与抽象等对立统一,无不体现出数学的内在魅力与辩证之美.

1背景分析

《2022年版课标》课程目标部分指出:“通过数学的眼光,能够抽象出数学的研究对象及其属性,形成概念、关系与结构[1]5”,这是当前数学教育背景下对学生核心素养提出的要求之一.这就呼吁一线教师要改变原来传统落后的教学理念与教学方式.而现实中以“育知”为主的教学理念,以“碎片化”为主的教学形式还没有得到很好的扭转.诸如对数学的一般观念、数学之美、动态观念等认识仍不足,很多教师忽视或漠视了这一点,面对可利用的教材资源,不能很好地挖掘,致使课程本身的价值难以实现;课堂教学仍停留在点对点的传授知识或就题讲题、以题练题的低浅层面,这些都应然是教师教学设计和践行课堂教学时需要规避和调适的.

2教材分析

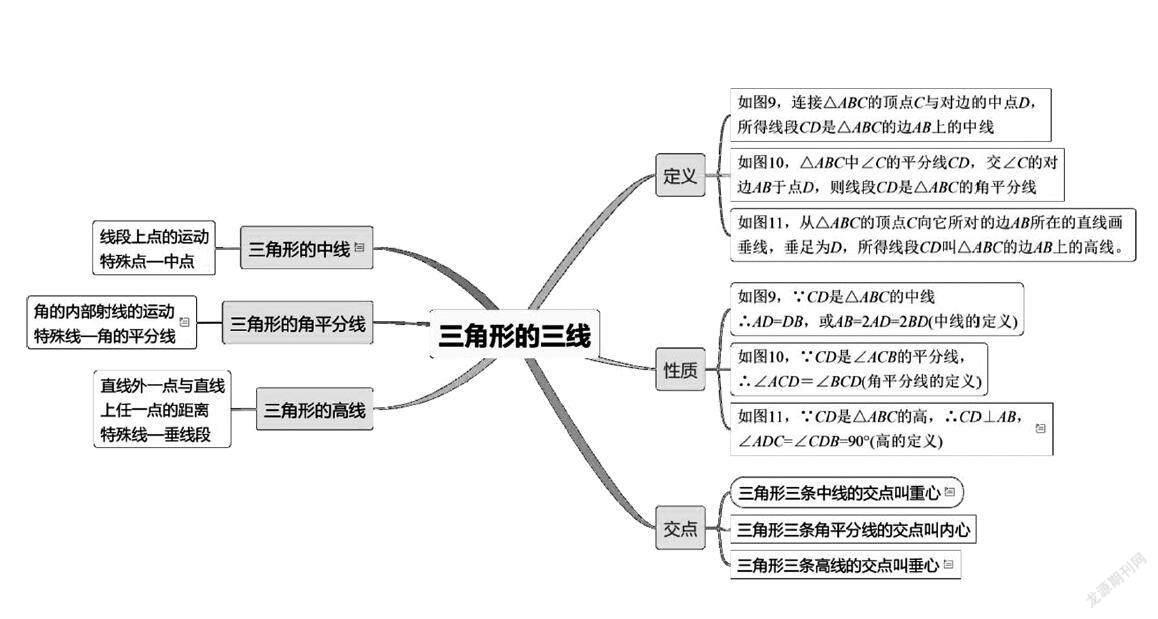

文1(起始课)中,由线段的中点、角的平分线、三角形的面积这三个核心问题,初步形成了对三角形“三线”的认知.这种初步认知只是建立在原有知识基础上的一些肤浅认识,因此本节课是在顺承起始课(文1)的基础上,对三角形的“三线”从数学内部逻辑角度进行的分析与探究.同时,在理解“三线”的基础上,适时补充三角形的“内心、重心、垂心”的概念,帮助学生形成三角形较完整的认知体系,为后续学习引好方向,埋下种子,打牢基础,做好铺垫.

3教学设计

3.1创境引悱,孕育问题

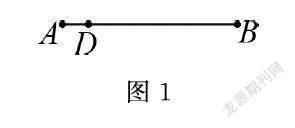

问题1:如图1,点D在线段AB上由点A→点B运动,此过程中,AD与BD的关系如何变化?

预设1:不管点D怎样运动,永远有AD+BD=AB.

预设2:点D在运动过程中,AD在变大,BD随之减小,若设AD-BD=x,x的值由负数→0→正数.

追问:你感觉在这个变化过程中值得研究的是点D运动到什么位置时?

预设:点D为线段AB的中点时最特殊,此时x=0,也就是AD-BD=0.

追问:除以上最特殊的情况外,还有其它特殊情况吗?

预设:点D可以运动成为线段AB的三等分点或四等分点或……n等分点时,虽然x的值不特殊,但点D的位置都很特殊,会产生AD∶BD=1∶2或1∶3或……1∶(n-1)等固定比.

追问:受前面问题启发,如图2,射线OD在∠AOB的内部旋转时,你能提出什么问题?

师生谈话,类比得出射线OD的特殊位置与相应的结论.

设计意图问题1旨在唤醒学生对线段中点、三等分点、n等分点的认识,用动点运动的形式激活思维,帮助学生认识n等分点的数学本质,从数学思维的角度学数学、用数学.最后的追问是对问题1的类比迁移,学生在思考过程中不仅加深了对知识的理解,更重要的是学会迁移与运用,渗透了策略性知识的学习.同时,通过几何量的大小比较发现0对应着几何图形的特殊状态,达成数量关系与位置关系的和谐统一,数形结合中透出数学的统一美.

3.2设疑猜想,形成模型

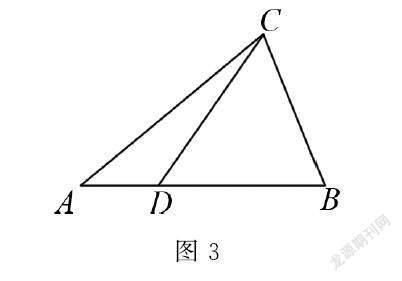

问题2:如图3所示,在△ABC中,点D是边AB上的一个动点,连接CD,△ABC中产生了哪些新的图形?点D在由点A→点B运动的过程中,这些新图形之间又会产生什么新关系?

预设1:产生了新的线段、新的角、新的三角形.比如:AD、BD,∠ADC、∠BDC,∠ACD、∠BCD,△ADC,△DBC.

预设2:点D在由点A→点B的运动过程中,AD与BD,∠ADC与∠BDC,∠ACD与∠BCD的差可能为负、可能为0、也可能为正,也就是它们之间的关系不确定.

追问:你认为这些关系中,哪种关系最特殊?

预设:当AD=BD,∠ADC=∠BDC,∠ACD=∠BCD时是最特殊的.

师生谈话:当点D在AB上运动时,上面每两个量的差是变化的,这个变化过程是连续的,并且差的值分别由正值变为负值或者由负值变为正值.这其中包含了值为0的特殊情况.

设计意图问题2由问题1类比而来,学生发现其中的关系是自然的,借助点D的运动,让学生寻找三角形中产生的新图形,利用新图形之间的量差寻找运动过程中的特殊情况,从“数”的角度认识三角形的“三线”,同时为从“形”的角度认识三角形的“三线”做铺垫.这种体验是帮助学生经历动态的审美过程,加深对静态教材的理解,在这种具体的数学逻辑思考与数学探究活动的过程中,让学生对数学美有感受、有感悟,最终将数学美进行拓展并再创造.

3.3合作探究,得出模型

问题3:图4中,当AD=BD,∠ADC=∠BDC,∠ACD=∠BCD时点D是最特殊的,每种情况下,特殊的线段CD分别称之为什么?

预设:当AD=BD时,此时线段CD叫△ABC的边AB上的中线;当∠ADC=∠BDC时,此时线段CD叫△ABC的边AB上的高线;当∠ACD=∠BCD时,此时的线段CD叫△ABC的角平分线.

追问:当△ABC的形状发生改变时,上面点D的特殊情况都存在吗?

先请同学们独立思考,再小组合作,借画图进行验证,教师结合学生情况用几何画板动画演示.

预设:当△ABC的形状发生改变时,∠ADC与∠BDC的差为0这种情况可能不存在.其他的两种特殊情况都存在.

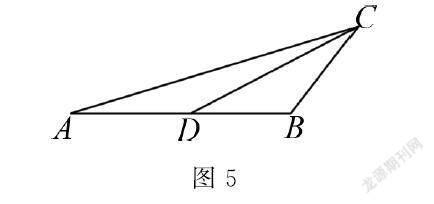

追问;如图5所示,当∠B>90°(△ABC为钝角三角形)时,

此时∠ADC与∠BDC的差确定吗?

预设:∠ADC与∠BDC的差一定为正数,不可能为负数和0.

追问:此时,△ABC的边AB上的高线不存在了吗?

预设:应该存在,三角形的每条边都有高,不可能不存在.

追问:此时边AB上的高线如何做出?

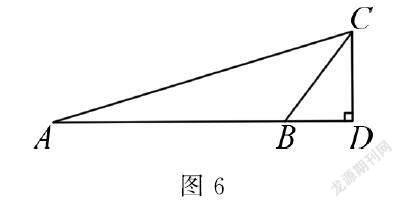

预设:当点D满足∠ADC与∠BDC的差为0时,此时的点D在线段AB的延长线上.如图6所示,过点C向AB的延长线做垂线(CD⊥AB).

追问:△ABC的边AB上的高线在三角形的外部,钝角三角形的高都在三角形的外部吗?

教师根据学生回答配以几何画板动画演示.

设计意图准确画出钝角三角形的高线是本节课的难点,也是很多教师易忽略的,问题3借助开放变式,帮助学生在理解数学本质的同时,无形中也解决了难点.几何画板的动画演示,加深了学生对三角形高线的认知,自此,他们的感知也由感性上升到理性.

3.4再次探究,拓展模型

问题4:三角形的“三线”是动点运动中的特殊情况,大家想过这三条线又会出现什么特殊情况吗?

预设:三条线中的两条可能重合,比如角的平分线与中线可能重合,…….

追问:这三条线可能重合吗?也就是满足上面特殊情况的点D会不会成为同一个点?

学生此时会产生困惑,教师可借助几何画板的动画演示,让学生观察,不断改变三角形的形状,当三角形→等边三角形时,三角形的三线重合,也就是满足所有特殊情况的点D成为同一个点.

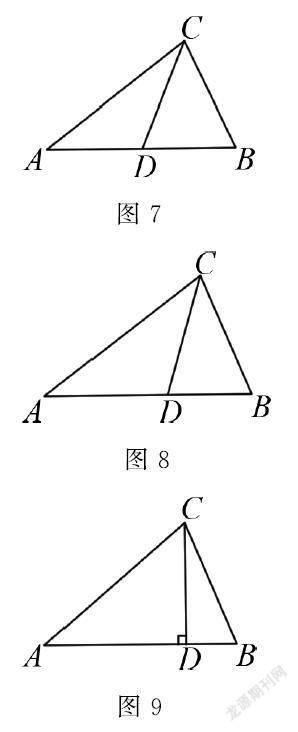

问题5:请大家分组画出不同形状(锐角三角形、直角三角形、钝角三角形)的三角形所有的“三线”(1-2组画不同形状三角形的中线,3-4组画不同形状三角形的角平分线,5-6组画不同形状三角形的高线),看看有没有新发现?

预设:不管三角形的形状如何,同一三角形的三条线一定相交于同一个点.

追问:“三线”虽然不同,但它们各自的三条线分别交于同一个点,这样形成了三个点,那这三个点的意义相同吗?我们可以借助什么区分这三个点?

预设:因为这三点是不同三线的交点,因此可以给它们不同的命名.

师生谈话:大家想法很好,三条中线的交点称之为重心,三条高线的交点称之为垂心,三条角平分线的交点称之为内心.

追问:这“三心”既然是特殊情况下产生的,大家猜想一下,这“三心”是否具备特有性质?你还能提出什么新的问题?

预设:对“三心”的性质学生可能会有阻力,但学生可能会提到,三线在特殊情况下会重合,那三角形的“三心”会不会重合?

设计意图此环节是对三角形“三线”的拓展与延伸,把“三线’推向对应的“三心”,提升对“三线”的认识,尤其是“三线”是否重合、“三心”的得出、“三心”的性质,这些均是顺承一步一步探索而获得的,是几何直观发挥作用的结果,不深入探究而点到为止,目的只是为后续学习埋下“种子”,帮助学生初步建构三角形这一基本图形的认知体系,便于加深他們对三角形的整体认识而已.

3.5反思评价,总结模型

问题5:请大家结合“三线”的学习过程,谈一下收获?

引导学生从“如何得出三线,如何对三线进行研究,如何拓展”三个方面进行总结.帮助学生完成本节课的知识结构图.

3.6解决问题,运用模型

结合教材习题11.1的第4题、第8题、第9题,对接本节课所学,试试能提出哪些问题?

设计意图聚焦三角形“三线”知识点,借助开放变式,在巩固新知的同时,加深学生对“四基”的理解.特别说明:若这一环节课堂完成不力或不能完成,可作为课后作业处理.

4教学立意的进一步阐释

4.1“动静”结合,触类旁通

因本节课是人教版八年级上册的内容,与学习线段、角的内容时间跨越了一个多学期,故在此通过两个问题唤醒学生对这一研究方法的认识.掌该该方法,对从运动变化的角度理解三角形的“三线”有很大的指导意义.同时,学生学会了这种思考问题的方法,形成了这样的一般观念,对后续学习四边形、圆等图形都会产生迁移力,此即为“触类旁通”的意义所在.

4.2以静制动,“鱼渔”共赢

从知识层面,本节课主要学习了三角形的“三线”;从方法层面,本节课主要引导学生从“运动变化”角度理解三线的概念,学会“动点运动”问题的解决方法,可以说,这种思考问题的方法在数学教学中比概念的获得更重要.为此,本节课提出“动静结合,触类旁通”的课堂教学策略,旨在帮助学生形成此类问题的一般观念:以静制动,动静互助,帮助学生积累数学的学习经验与思维方法.

4.3以美启真,文理相融.

本节课自始至终可以称之为一次感知、体验数学美的学习旅程.其一,统一之美(和谐美).统一性反映的是审美对象在形式或内容上的某种共同性、关联性或一致性,数学对象的统一性通常表现为数学概念、规律、方法的统一.其二,整体之美.首先是本节课的整体定位,即用整体观念、整体教学法组织整节课的教学,从完善的角度进一步研究三角形的性质,除了三角形的边、角等本体元素外,还有紧密相关的其它元素——三线,尤其是线段中点与中线的关联、角的平分线与三角形角平分线的关联、垂直与三角形高线的关联等,这些都彰显出前后知识的结构性、联系性、发展性;其次,本节课不是着眼于研究“三线”各自的一条,而是穷尽所有去探索,从而出现了三角形著名的“三心”.其三,辨证之美.纵观整个设计,动与静、一般与特殊、数与形、具象与抽象、道法与术器等展露出的辩证之美,让数学教学有了哲学的味道.整个设计“润物无声”地体现了数学特有的“真、善、美”,知识、能力、素养融为一体,让数学教学有了高度.

【基金项目:山东省教育教学研究重点课题“基于初中数学课程整合的单元教学案例研究”(项目编号:2020JXZ026)的阶段性研究成果.】

参考文献:

[1]中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:1.

[2]邢成云.顺承已有知识,厘定研究路径[J].教育研究与评论(中学教育教学),2022(7):53-58.