父母体罚与学龄儿童学业情绪的关系:执行功能的中介作用*

邢晓沛 邢 秀 马云青 乔晓光

①首都师范大学心理学院(北京) 100048 E-mail:xingxiaopei2006@126.com ②济南市历城区鲍山学校

随着升学竞争日益激烈,许多家长愈加推崇“从娃娃开始抓教育”,唯恐自家孩子输在“起跑线”上。在这种高学业期望的环境下,小学生的学业焦虑、厌学等学业情绪问题越来越普遍。据调查显示,目前我国学生的厌学率已高达20%[1],并且学习情绪困扰已成为导致小学生学业不良乃至逃学辍学的重要缘由之一[2]。鉴于此,挖掘影响儿童学业情绪的内外部因素可能是预防儿童消极学业发展结果的关键所在。

学业情绪是指学生在学习情境中所感受到的、与学业相关的各种情感体验[3]。Pekrun等人根据效价(愉悦度)将其分为积极学业情绪和消极学业情绪两类[3]。儿童进入小学中年级后,课业负担加重、学业要求愈加严格,学业压力明显增加[4]。故学龄儿童中期可能是儿童体验消极学业情绪的重要开端和转折时期[5]。另外,Efklides提出学业情绪具有动态性,即学业情绪会随着学习情境的变化而变化[6]。因此,本研究拟以小学中年级儿童为研究对象,同时关注儿童进入学习前(预期)和在学习过程中的学业情绪,为深入理解儿童学业情绪提供一个更为全面的视角。

父母教养行为是家庭微系统中影响儿童发展结果的最稳定、最直接的因素之一。先前研究多从个体角度如自我认知、成就目标探讨学业情绪的影响因素[7],关注家庭环境因素尤其是父母教养的研究较少。尽管如此,这些有限的研究仍为父母消极教养行为如母亲拒绝、心理控制与儿童学业情绪间的关系提供了证据[8-10]。此外,基于实验室观察的研究同样发现,母亲学业控制虽然可以促进儿童的学业适应,但是会以牺牲儿童的情绪适应为代价[11]。考虑到“唯有读书高”、“棍棒底下出孝子”等传统文化的影响以及“不谈学习,母慈子孝;一谈学习,鸡飞狗跳”的家庭教育现状,笔者推测为了让子女取得更高的学业成就,父母会选择严厉的教养行为如打、骂来管教或控制子女。

作为发生率较高的一种严厉管教行为,体罚受到研究者广泛关注[12],它是指父母为了纠正或控制儿童的错误行为而故意引起儿童身体上的疼痛但不会对其造成伤害的行为[13]。尽管已有研究表明父母体罚与学业困难有关[14-15],但尚未有研究直接考察父母体罚是否会影响儿童学业领域的情绪表现。根据社会学习理论,父母在实施管教时往往伴随着消极或惩罚性情绪、行为或认知,儿童会将父母不恰当的调节策略进行内化,进而会导致儿童情绪调节不良并迁移到其他情景[16-17]。基于上述研究和理论,本研究提出假设1:父母体罚会导致儿童体会到较多的消极学业情绪和较少的积极学业情绪。此外,研究强调父亲和母亲在儿童养育过程中承担着不同的角色如“严父慈母”或“严母慈父”,但现有关注父母体罚的研究多将父母作为一个整体或者仅关注母亲一方[18]。因此,本研究将同时关注父亲和母亲,考察并比较双方的体罚行为对儿童学业情绪的影响及其差异性。

值得注意的是,基于学业情绪的控制-价值理论,家庭环境因素不仅会直接影响学业情绪,还会通过认知评估、个体意志行为等中介因素对学业情绪产生间接影响[19]。作为高级的自我调节过程[20],执行功能与学业表现紧密相关。调节损耗理论指出儿童会使用一部分自我调节资源如注意转移来缓解父母频繁的体罚所带来的压力[21],然而自我调节资源是有限的,这种调节行为可能会消耗儿童应对日常学业压力的认知资源,进而导致更多消极学业情绪[22]。已有研究发现家庭因素如养育质量、教养行为、家庭社会经济地位通过儿童执行功能影响儿童学业方面的表现[23-24]。但研究大多基于实验室任务测量执行功能并仅关注了执行功能的核心成分如抑制控制、注意转移和工作记忆。为了提高生态效度并更为全面地考察儿童日常生活情境下的执行功能,本研究拟采用执行功能行为评定量表(Behavior Rating Inventory of Executive Function,BRIEF)测量学龄儿童的执行功能,并进一步细分为认知调节、行为调节和情绪调节3个维度[25],以探讨执行功能维度在父亲和母亲体罚与儿童学业情绪之间的内部影响机制。综上,本研究提出假设2:父母体罚通过儿童执行功能的不同维度来增加或降低儿童的消极或积极学业情绪。

综上,本研究以中年级学龄儿童为被试,考察父亲体罚和母亲体罚与儿童学习前以及学习中的学业情绪的独特关系,并进一步探讨执行功能的3个维度即认知调节、行为调节以及情绪调节的差异性中介效应。

1 对象与方法

1.1 对象

以449名山东省济南市的小学三四年级儿童(9.84±0.71)岁,男生219名及父母为被试(父亲年龄:39.27±4.67岁;母亲年龄:37.83±4.17岁)。17.5%的父亲和20.5%的母亲受过高中及以下教育,78.2%的父亲和75.5%的母亲受过大专或本科教育,4.3%的父亲和4.0%的母亲受过研究生及以上教育;5.9%的父亲和22.0%的母亲月平均收入不足4500元,56.7%的父亲和60.9%的母亲月平均收入4500~10000元,37.4%的父亲和17.1%的母亲月平均收入超过了10000元;25.0%的父亲和14.4%的母亲为国家或社会管理者、私营企业主或经理人员,42.5%和40.4%的父亲和母亲是为办事人员或专业技术人员,31.6%和32.1%的父亲和母亲为产业工人、商业服务业人员或个体工商户,0.9%和13.1%的父亲和母亲是待业或农业劳动者。

1.2 方法

1.2.1 父母体罚 采用Straus等人编制的亲子冲突解决策略量表(Parent-Child Conflict Tactics Scale,CTSPC)的体罚分量表来测查最近一年内父母对孩子的体罚情况[26]。该分量表由父母报告和儿童报告,采用8点计分。体罚得分是由6个体罚题目的频次之和求得,得分越高,表明父母对孩子实施体罚越多。将父亲报告体罚和儿童报告父亲体罚进行标准化后求平均得到父亲体罚的最终得分,将母亲报告的体罚和儿童报告的母亲体罚标准化后求平均得到母亲体罚的最终得分。在本研究中,父亲、母亲报告的体罚的内部一致性系数分别为0.86、0.78。儿童报告父亲、母亲体罚的内部一致性系数分别为0.85、0.81。

1.2.2 执行功能 采用Gioia等编制的学龄儿童执行功能行为评定量表第二版(The Behavior Rating Inventory of Executive Functioning-2,BRIEF-2)中的父母报告版和儿童报告版[25]为研究工具。量表采用3点计分(1=从不,2=有时,3=经常),反向计分后将相应条目相加求和得到行为调节指数BRI、情绪调节指数ERI与认知调节指数CRI得分,得分越高,说明行为调节、情绪调节以及认知调节水平越高。将母亲和儿童报告的儿童执行功能各维度得分进行标准化后求平均得到儿童执行功能各个维度的最终得分。本研究各分量表的内部一致性信度范围分别为0.86~0.95(母亲报告),0.72~0.91(儿童自我报告)。

1.2.3 学业情绪 采用Pekrun等人编制的学业情绪量表(The Emotions in Achievement Situations scale,EAS)[27]测量儿童的学业情绪。学习前的情绪测查共包括7道题,学习中的情绪测查包括9道题(本研究用了后8道题,第1题既不属于积极情绪也不属于消极情绪)。量表均由儿童自我报告,采用5点计分,得分越高,说明积极/消极情绪水平越高。学业情绪的内部一致性系数分别为0.81(学习前积极情绪)、0.73(学习前消极情绪)、0.77(学习中积极情绪)、0.78(学习中消极情绪)。

1.2.4 人口学信息 本研究收集了儿童性别、年龄以及家长的年龄、职业、受教育程度和收入等信息。家庭社会经济地位是由父母受教育程度、父母月平均收入和父母职业分别标准化后求平均得出。

1.3 统计处理

采用SPSS 25.0进行数据录入和初步分析;采用Mplus 8.0建构结构方程模型进行总效应和中介效应分析。

2 结 果

2.1 共同方法偏差检验

利用Harman单因素检验法对共同方法偏差进行检验[28]。对所有量表题目进行探索性因素分析,结果发现,特征值大于1的因子有45个,第一个因子解释的变异量为15.28%,小于40%的临界值。因此,本研究数据不存在明显的共同方法偏差。

2.2 描述统计及相关分析

独立样本t检验发现,仅父亲体罚存在性别差异,父亲对男孩实施的体罚显著高于女孩。女孩的行为调节与认知调节均显著高于男孩,但情绪调节无性别差异。学业情绪不存在性别差异,见表1。

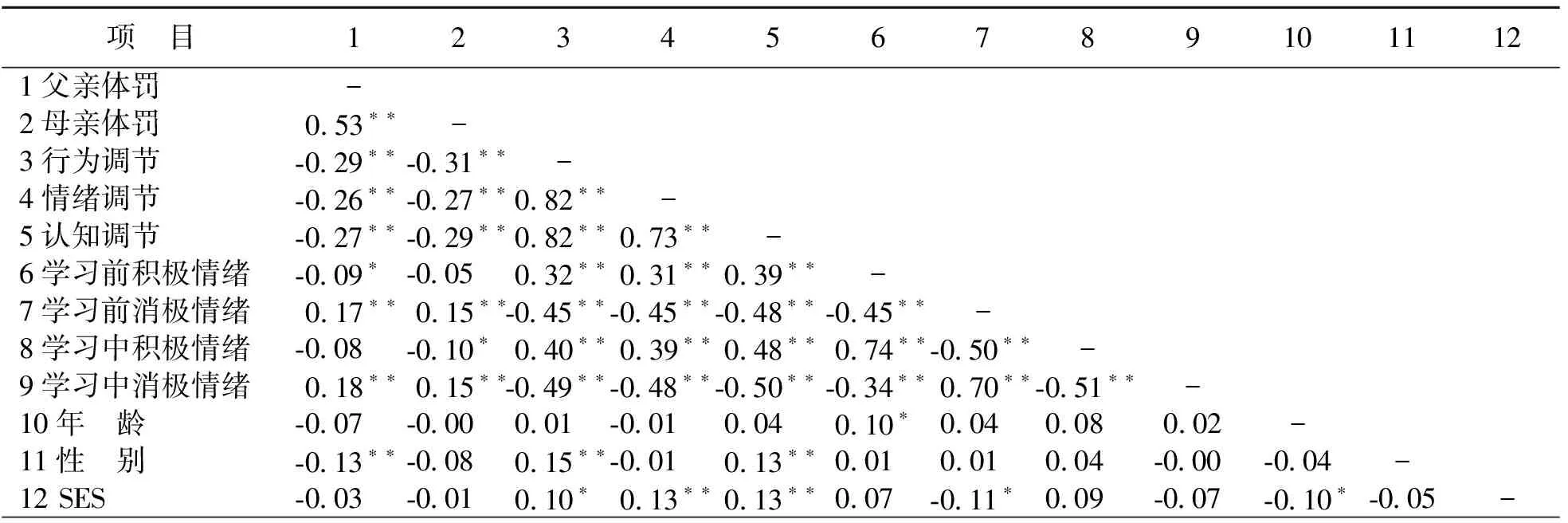

相关结果如表2,父亲体罚与母亲体罚、学习前消极情绪以及学习中消极情绪呈显著正相关,与执行功能3个维度、学习前积极情绪呈显著负相关。母亲体罚与学习前和学习中消极情绪呈显著正相关,与执行功能3个维度、学习中积极情绪呈显著负相关。执行功能的3个维度均与学习前、学习中积极情绪呈显著正相关,与学习前、学习中消极情绪呈显著负相关。年龄与学习前积极情绪呈显著正相关。儿童性别与父亲体罚、行为调节以及认知调节相关显著。家庭社会经济地位与执行功能3个维度均呈显著正相关,与学习前消极情绪呈显著负相关。

表1 主要研究变量描述统计

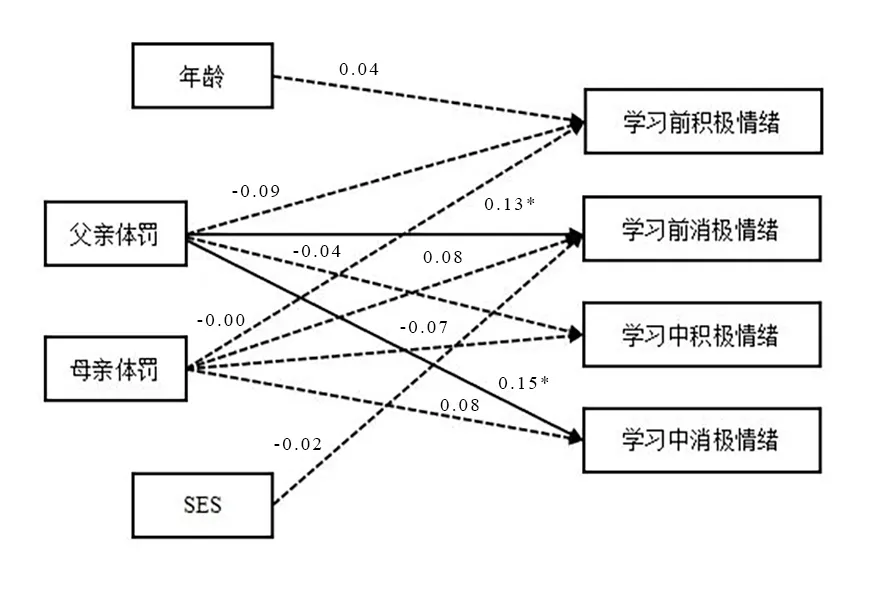

注:SES代表社会经济地位;路径上的数字为标准化回归系数,下同

2.3 执行功能的中介作用

使用Mplus 8.0在控制儿童年龄、性别以及家庭社会经济地位后,以父亲和母亲的体罚为自变量,以执行功能的3个维度即行为调节指数BRI、情绪调节指数ERI和认知调节指数CRI为中介变量,以学业情绪(学习前积极情绪、学习前消极情绪、学习中积极情绪、学习中消极情绪)为因变量构建整合模型。

首先,构建父母体罚对儿童学业情绪的总效应模型。模型拟合良好,χ2(6)=8.68,P>0.05,RMSEA=0.03,CFI=0.997,TLI=0.989,SRMR=0.02。父亲体罚显著正向预测学习前消极情绪(b=0.13,P<0.05),父亲体罚显著正向预测学习中消极情绪(b=0.15,P<0.05),见图1。虽然父亲体罚对积极学业情绪的直接效应、母亲体罚对学业情绪的直接效应均不显著,但Hayes指出直接效应不显著不代表应该放弃间接效应的检验[29]。因此,本文对其进行了间接效应的检验。

表2 各主要研究变量相关分析(r)

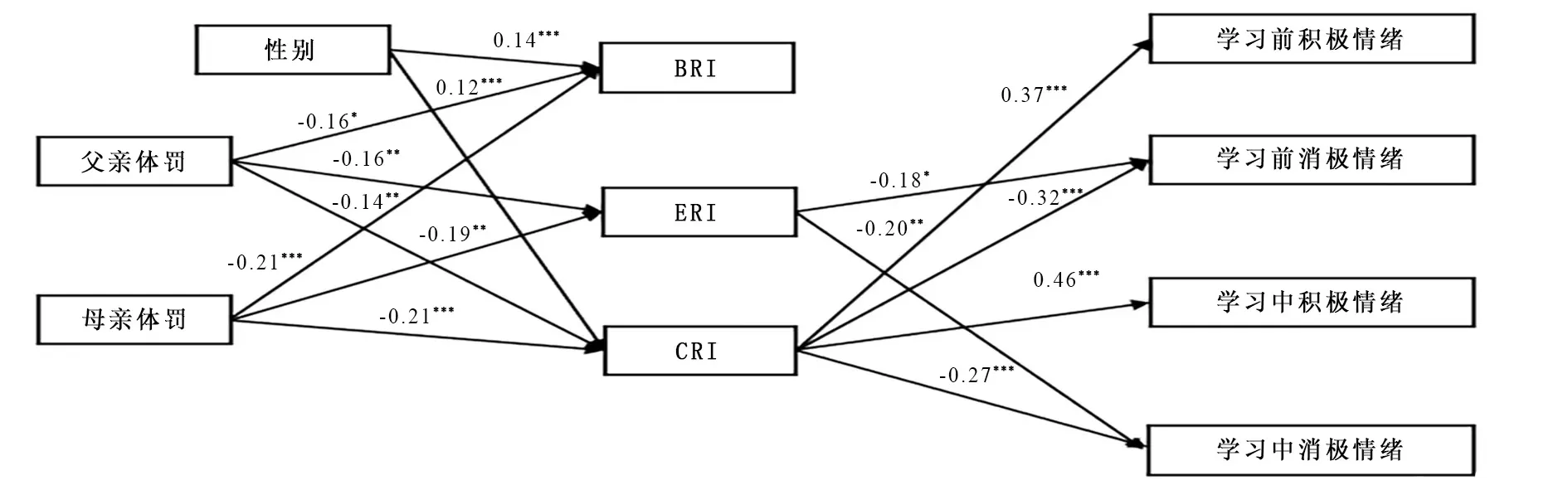

图2 执行功能在父母体罚与学业情绪关系中的中介效应

加入执行功能的3个维度进行中介分析,模型拟合良好,χ2(18)=23.57,P>0.05,RMSEA=0.03,CFI=0.997,TLI=0.992,SRMR=0.02。如图2父亲体罚对消极学业情绪的直接效应均不显著(学习前消极情绪:b=0.05,P>0.05;学习中消极情绪:b=0.06,P>0.05)。父亲体罚显著负向预测儿童执行功能三维度(行为调节:b=-0.16,P<0.05;情绪调节:b=-0.16,P<0.01;认知调节:b=-0.14,P<0.05)。行为调节对学业情绪的预测作用均不显著(学习前积极情绪:b=-0.02,P>0.05;学习前消极情绪:b=-0.03,P>0.05;学习中积极情绪:b=-0.04,P>0.05;学习中消极情绪:b=-0.11,P>0.05)。情绪调节显著负向预测消极学业情绪(学习前消极情绪:b=-0.18,P<0.05;学习中消极情绪:b=-0.20,P<0.01)。95%的置信区间(CI)表明,父亲体罚能够通过情绪调节影响消极学业情绪,间接效应显著(95%CI父亲体罚-学习前消极情绪[0.007,0.074];95%CI父亲体罚-学习中消极情绪[0.008,0.073])。间接效应占总效应的比例分别为23.08%和20.00%。认知调节显著正向预测积极学业情绪(学习前积极情绪:b=0.37,P<0.001;学习中积极情绪:b=0.46,P<0.001)以及显著负向预测消极学业情绪(学习前消极情绪:b=-0.32,P<0.001;学习中消极情绪:b=-0.27,P<0.001)。95%的置信区间(CI)表明,父亲体罚能够通过认知调节进而影响儿童学业情绪,间接效应显著(95%CI父亲体罚-学习前积极情绪[-0.109,-0.006];95%CI父亲体罚-学习中积极情绪[-0.128,-0.006],95%CI父亲体罚-学习前消极情绪[0.005,0.095];95%CI父亲体罚-学习中消极情绪[0.005,0.081])。间接效应占总效应的比例分别为62.50%、58.33%、38.46%和26.67%。

母亲体罚同样显著负向预测儿童执行功能三维度(行为调节:b=-0.21,P<0.001;情绪调节:b=-0.19,P<0.01;认知调节:b=-0.21,P<0.001)。95%的置信区间(CI)表明,情绪调节在母亲体罚与儿童消极学业情绪的间接效应显著(95%CI母亲体罚-学习前消极情绪[0.007,0.083];95%CI母亲体罚-学习中消极情绪[0.011,0.088])。间接效应占总效应的比例分别为37.50%和37.50%;认知调节在母亲体罚与儿童学业情绪的间接效应显著(95%CI母亲体罚-学习前积极情绪[-0.147,-0.034];95%CI母亲体罚-学习中积极情绪[-0.161,-0.046];95%CI母亲体罚-学习前消极情绪[0.029,0.125];95%CI母亲体罚-学习中消极情绪[0.021,0.107])。间接效应占总效应的比例分别为44.44%、71.43%、87.50%和75.00%。

3 讨 论

本研究从学龄儿童学业情绪问题愈加引发社会关注这一现实入手,选取小学中年级儿童为研究对象,从家庭环境和个体自我调节能力两个层面出发,初步探讨了与儿童学业情绪密切相关的内外部因素及潜在机制。研究发现,虽然父母体罚与学业情绪之间的直接关系较不明显,但父母体罚能够通过破坏执行功能特别是其情绪调节和认知调节两个方面间接增加学龄儿童的消极学业情绪体验,降低其积极学业情绪体验。

首先,在直接效应的分析中,本研究发现父亲而非母亲体罚与儿童学习前和学习中的消极学业情绪联系密切。这与先前有关父母体罚与儿童行为发展结果之间关系的部分研究发现及本研究的最初假设并不完全一致。究其原因,这可能与本研究所关注的儿童发展结果为学业领域的情绪有关。一般而言,父母在儿童发展中所扮演的角色分工有所不同,母亲更多参与日常生活照料,而父亲通常对儿童的教育和社会化发展承担更多责任。尽管随着社会发展,传统的“严父慈母”部分演变为“过多参与的母亲和过少参与的父亲”[30],但在许多家庭中,当母亲与孩子的消极互动进一步升级或母亲对孩子实施的管教并未达到期望效果时,便会倾向于向父亲“求助”,这种现象在与孩子学业发展相关的家庭互动中尤为明显。故本研究推测,与母亲相比,父亲更有可能因孩子学业领域问题而对儿童实施体罚等严厉管教行为,进而更为直接地导致儿童在学习前或学习过程中表现出更多的负面情绪。考虑到考察父母体罚与儿童学业情绪发展的研究较少,更少有研究同时关注并比较父亲和母亲所发挥的独特作用,本研究通过将父亲和母亲放入同一模型,考察父亲和母亲体罚与儿童学业情绪的独特关系,对于揭示父亲在儿童学业领域发展中的重要性具有推进性的贡献。但鉴于目前相关研究的缺乏和样本的局限,研究结果还有待在未来的研究及其他样本群体中进行验证。

尽管本研究在母亲体罚与儿童学业情绪之间并没有发现强有力的直接效应证据,但研究结果为父亲和母亲体罚均可以通过儿童重要的自我调节能力即执行功能间接影响儿童学业情绪提供了支持,并且本研究从执行功能内在维度层面进行的考察有助于揭示不同方面在其中所起到的独特间接效应。研究发现,父母体罚通过执行功能中的情绪调节维度间接影响儿童的消极学业情绪,通过认知调节维度间接影响儿童的消极学业情绪和积极学业情绪;行为调节的间接效应不显著。该研究结果在一定程度上表明相较于执行功能中的行为调节成分,执行功能中的认知和情绪调节成分与儿童在学业领域的情绪发展结果关系更为密切。结合以往有关执行功能不同成分与儿童多领域发展结果存在特异性关联等研究发现[31],本研究通过聚焦儿童学业发展领域对此提供了进一步的支持和拓展。

父母体罚能够通过破坏儿童的认知与情绪调节进而导致儿童在学习前和学习过程中体验到高水平的消极情绪,通过儿童的认知调节降低其学习前和学习中的积极情绪体验。由于认知资源是有限的,压力性事件的发生会在很大程度上消耗或占用个体用于自我调节的认知资源[32]。当经历父母体罚这一引发个体疼痛或痛苦的压力性事件后,有限的认知资源很难支持儿童在需要时快速有效地从记忆系统中提取应对策略、进行认知刷新或进行有效的计划组织等,而这些能力对于帮助儿童有效降低消极情绪,提升积极情绪至关重要。同时,基于一般压力理论[33],父母体罚这一压力源还可能会促使儿童利用无效的应对策略来减少、最小化或外化消极情绪,进而使得消极情绪不降反增。此外,遭受体罚后产生的心理困扰和持续性地思维反刍也不利于儿童的情绪调节[34]。值得注意的是,本研究并未发现行为调节在父母体罚与儿童学业情绪之间的间接效应,这可能与本研究所关注的结果变量是儿童的情绪而非行为层面的适应结果有关。未来同时聚焦儿童学业领域的情绪与行为适应结果的研究可以对此推测进行检验。整合以上结果,本研究在一定程度上再次验证了认知调节和情绪调节之间的紧密关联及其两者在压力性环境事件和个体发展结果之间所共同发挥的联合机制作用,强调了两者在个体情绪适应发展方面的潜在重要性。通过开展儿童认知控制训练如正念冥想训练以及丰富儿童的情绪调节策略和技巧来提高儿童的认知调节和情绪调节或许将有助于提升儿童学习过程中的积极情绪体验。

本研究存在着以下几点不足和局限:第一,采用横断研究数据考察变量之间的中介作用,无法真正揭示变量之间的先后关系,在未来的研究中可以采用追踪研究设计,考察父母体罚对学龄儿童学业情绪的影响机制;第二,本研究仅采用问卷法,特别是测量儿童学业情绪时仅采用儿童报告的数据,后续研究可以结合其它研究方法如测量心率、皮肤电等外周生理测量法,并采用多主体报告来测查学业情绪[3]。第三,本研究聚焦于小学中年级儿童,研究结果可能无法推广到整个小学阶段,后续通过扩大被试年龄范围可以考察本研究结果是否存在年龄特异性。第四,本研究仅关注了父母体罚这一父母因素,并未对其他可能影响儿童学业情绪的家庭环境变量加以控制,未来研究从家庭系统观的角度出发有助于更为全面地揭示并比较影响儿童学业情绪的环境因素及其效应大小。