父母教养方式与中学生手机依赖:坚毅的中介作用*

刘玉敏 臧梓彤 刘晓敏 王元元

潍坊学院教师教育学院 261061 E-mail:lym.ok.happy@163.com △通信作者 E-mail:lilywangyuan@126.com

手机依赖也叫手机成瘾,是由于过度沉迷于以手机为媒介的各种活动,而对手机产生强烈且持续的渴求与依赖,进而表现出明显的社会与心理功能受损的现象[1]。青少年手机依赖已受到全社会的广泛关注,最新研究数据显示,我国中学生手机依赖发生率高达23.40%,且呈上升趋势[2]。手机依赖会导致出现焦虑、抑郁、孤独等心理健康问题,对学业成绩、睡眠质量、人际关系、主观幸福感等产生负面影响[3-5]。中学生正处于“疾风骤雨”的青春期,降低手机依赖率,预防手机成瘾,有利于促进其身心健康,提升学习和生活质量。因此,有必要深入探究中学生手机依赖的成因及影响机制,预防手机依赖。

父母教养方式是父母对子女养育过程中的教养观念、行为及情感的综合体现[6]。生态系统理论认为,家庭是个体成长的重要微观环境,是影响青少年发展的重要因素[7]。家庭环境中的父母教养方式是影响青少年手机依赖的重要因素[8]。研究发现,不同教养方式下成长的个体的手机依赖程度存在显著的差异。专制型的教养方式易导致子女产生手机依赖[9],父母拒绝和过度保护会增加手机依赖风险,而情感温暖则有助于减少手机依赖[10]。其他研究也指出,父母越多偏爱、拒绝否认、过度干涉和过度保护,子女越容易出现手机成瘾倾向[11]。以上研究表明父母教养方式与子女手机依赖间存在密切联系,本研究拟进一步在中学生群体中探讨父母教养方式与子女手机依赖的关系及其中的心理机制。

除外在环境因素外,青少年的个体人格特质也是影响青少年网络成瘾行为的重要因素[12]。其中,坚毅(GRIT)是帮助个体应对风险挑战并促进自我弹性发展的保护性人格特质,是指在追求长期目标过程中表现出来的不懈努力和持久热情,是一种包含了自我激励、自我约束和自我调整的人格特征[13]。坚毅与尽责性、自我控制高度相关,是学业成就、学校适应、主观幸福感的重要预测因子[14],能够预防青少年不良行为的发生,对不良网络使用有抑制作用[15]。高坚毅者更擅长自我情绪调节,即便在压力情景下,也较少表现出负性情绪,并且充满较多的正性情绪及期待,尽量让自己保持最佳状态[16],他们有着更强的人际与情感适应能力,对网络的依赖程度也相对较低[17]。研究证实,坚毅与社交网络成瘾问题存在负向关联,高坚毅水平的个体社交媒体成瘾和网络成瘾的程度均更低[18]。手机成瘾作为类似网络成瘾的非物质成瘾[19],坚毅所具备的自我控制力和自我调节能力能够帮助个体抵制各种诱惑[20],抑制手机成瘾行为,减轻青少年对手机的过度依赖。

坚毅作为一种积极的人格特质,其形成与发展同个体的外部成长环境,尤其是父母教养方式密不可分。研究证明,父母教养方式与个体的人格特质显著相关,会通过某种人格特质对个体的心理及行为产生一定影响[21]。积极教养环境下能够促进青少年坚毅品质的形成,父母的关爱、支持是子女克服挫折、完成目标的信念源泉,而消极的教养环境会更多地传达批评与否定,阻碍坚毅的发展[22-23]。研究证实,父母教养过程中,拒绝、过度保护等会使青少年在成长过程中没有充分安全的环境来发展其积极心理品质,导致坚毅水平低于生长于温暖、安全环境下的同龄人[24]。

综上所述,父母教养方式影响子女坚毅人格的形成和发展,而高水平的坚毅则能抑制个体手机依赖的发生。本研究拟以中学生为研究对象,结合家庭环境和个体人格特质探讨父母教养方式对中学生手机依赖的作用及内在机制。

1 对象与方法

1.1 对象

在山东省青岛市某中学初二级部抽取8个班级的学生,发放问卷420份,回收有效问卷387份,有效回收率为92.14%。其中,男生200人(51.7%),女生187人(48.3%);独生子女264人(68.2%),非独生子女123人(31.8%)。

1.2 方法

1.2.1 简式父母教养方式量表 采用蒋奖等人修订的简式父母教养方式量表[25],该量表通过让被试回想父母对自己影响最大的教养方式来对父母的教养方式进行综合考察。该量表包括拒绝、情感温暖和过度保护3个维度,共21道题目。采用4点计分(1=从不,4=总是)。在本研究中测得的Cronbach’s α系数为0.74。拒绝、情感温暖和过度保护的Cronbach’s α系数分别为0.83、0.85、0.71。

1.2.2 手机依赖量表 采用黄海等人修订的手机依赖量表[1],该量表包括失控性、戒断性、逃避性和低效性4个维度,共17道题目。采用5点计分(1=非常不符合,5=非常符合),总分越高表示手机依赖程度越高。本研究中测得的Cronbach’s α系数为0.91。失控性、戒断性、逃避性和低效性的Cronbach’s α系数分别为0.87、0.69、0.85、0.75。

1.2.3 坚毅量表 采用谢娜等人修订的中文版12项坚毅量表[26],该量表包括不懈努力和持久热情两个维度,共12道题目。采用5点计分(1=非常不像我,5=非常像我),得分越高,表明坚毅水平越高。本研究中测得的Cronbach’s α系数为0.76,其中不懈努力维度为0.78,持久热情维度为0.68。

1.3 统计处理

采用SPSS 25.0统计软件进行共同方法偏差检验、描述性统计分析、独立样本t检验、相关分析,然后运用Process插件对中介模型进行分析,最后采用Bootstrap法的95%置信区间检验中介效应是否显著,置信区间不包括0则表明存在显著中介效应。

2 结 果

2.1 共同方法偏差分析

在本研究中对各变量的测查采用的是自我报告法,可能会存在共同方法偏差。因此采用Harman单因素检验法来进行检验[27],结果共析出特征值大于1的因子12个,且第一个因子可解释的最大变异量为22.33%,小于临界标准40%。因此,本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.2 各变量在人口学变量上的差异

采用独立样本t检验,分析性别、是否是独生子女在父母教养方式、坚毅和手机依赖得分上的差异。结果表明(见表1),性别在手机依赖得分上不存在显著差异;在坚毅得分上存在显著差异,男生得分高于女生;在父母教养方式过度保护维度存在显著差异,女生得分高于男生。是否独生子女在坚毅和手机依赖得分上不存在显著差异,在父母教养方式中的情感温暖维度上存在显著差异,独生子女得分高于非独生子女。

表1 各变量在人口学变量上的差异

表2 相关分析结果(r)

2.3 各变量的相关分析

父母教养方式各维度、坚毅、手机依赖的平均数、标准差和相关系数见表2。情感温暖与坚毅呈显著正相关、与手机依赖呈显著负相关;拒绝与坚毅呈显著负相关、与手机依赖呈显著正相关;过度保护与坚毅呈显著负相关、与手机依赖呈显著正相关;坚毅与手机依赖呈显著负相关。

2.4 坚毅的中介效应

采用SPSS软件中的Process插件程序(Model 4)对坚毅在父母教养方式与中学生手机依赖关系中的中介效应进行检验。

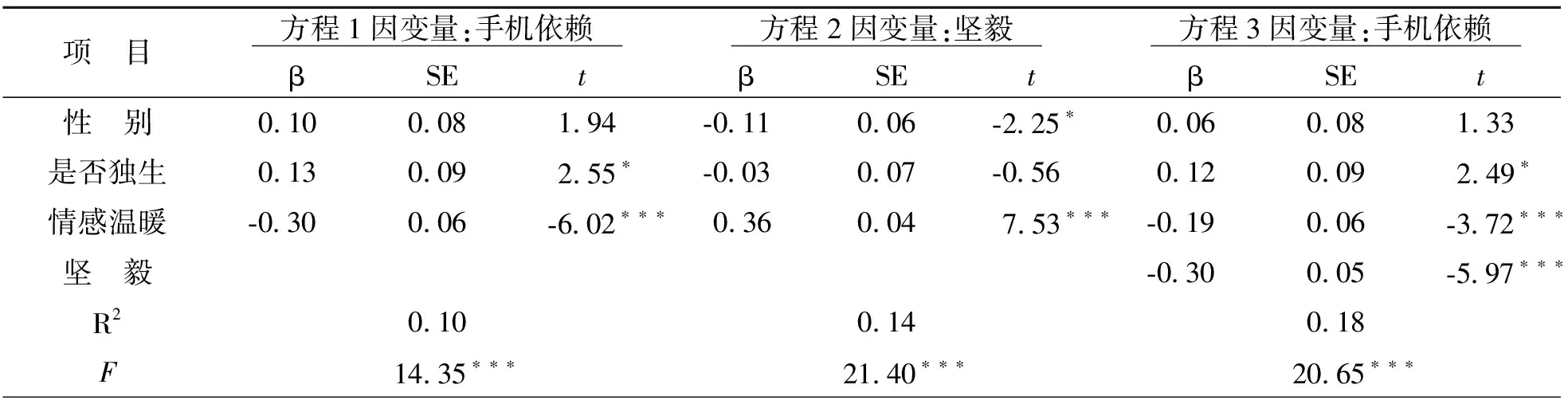

2.4.1 坚毅在情感温暖维度与中学生手机依赖间的中介效应分析 通过Process插件程序检验中介效应,将性别与是否独生子女作为控制变量,结果显示(见表3),情感温暖对手机依赖有显著负向预测作用(β=-0.30,P<0.001),对坚毅有显著正向预测作用(β=0.36,P<0.001)。引入坚毅中介变量后,坚毅对手机依赖有显著负向预测作用(β=-0.30,P<0.001),情感温暖对手机依赖仍有显著负向预测作用(β=-0.19,P<0.001),且情感温暖对手机依赖的影响系数减弱,表明坚毅在情感温暖和手机依赖之间起部分中介作用。

表3 坚毅在情感温暖与手机依赖间的中介效应分析

通过Bootstrap法进一步对中介效应进行检验,随机抽样5000次,检验结果如表4所示,95%的置信区间为[-0.18,-0.07],置信区间不包含0,表明中介效应显著。中介效应值为-0.12,占总效应(-0.33)的36.36%。

表4 总效应、直接效应及中介效应分解表(情感温暖维度)

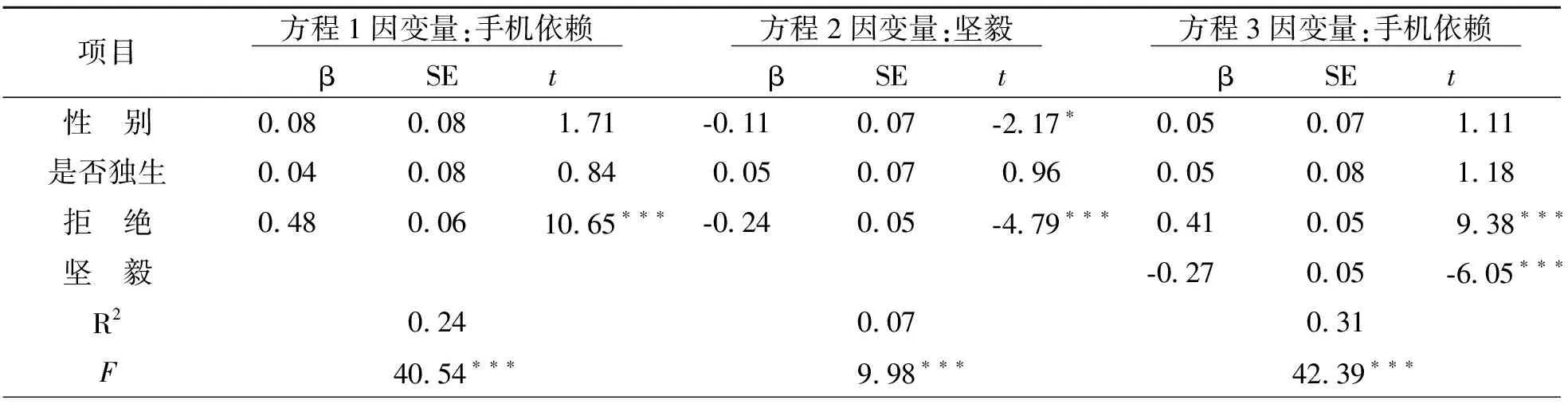

2.4.2 坚毅在拒绝维度与中学生手机依赖间的中介效应分析 通过Process插件程序检验中介效应,将性别与是否独生子女作为控制变量,结果显示(见表5),拒绝对手机依赖有显著正向预测作用(β=0.48,P<0.001),对坚毅有显著负向预测作用(β=-0.24,P<0.001)。引入坚毅中介变量后,坚毅对手机依赖有显著负向预测作用(β=-0.27,P<0.001),拒绝对手机依赖仍有显著正向预测作用(β=0.41,P<0.001),且拒绝对手机依赖的影响系数减弱,表明坚毅在拒绝和手机依赖之间起部分中介作用。

表5 坚毅在拒绝维度与手机依赖间的中介效应分析

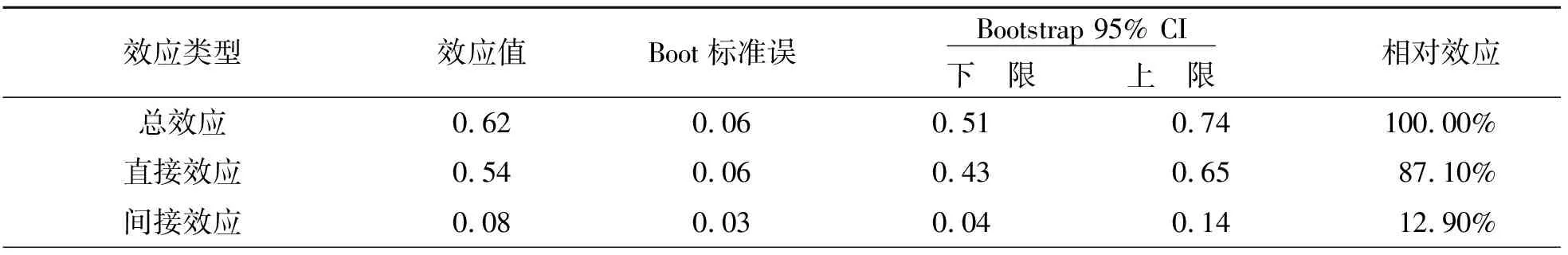

通过Bootstrap法进一步对中介效应进行检验,随机抽样5000次,检验结果如表6所示,95%的置信区间为[0.04,0.14],置信区间不包含0,表明中介效应显著。中介效应值为0.08,占总效应(0.62)的12.90%。

表6 总效应、直接效应及中介效应分解表(拒绝维度)

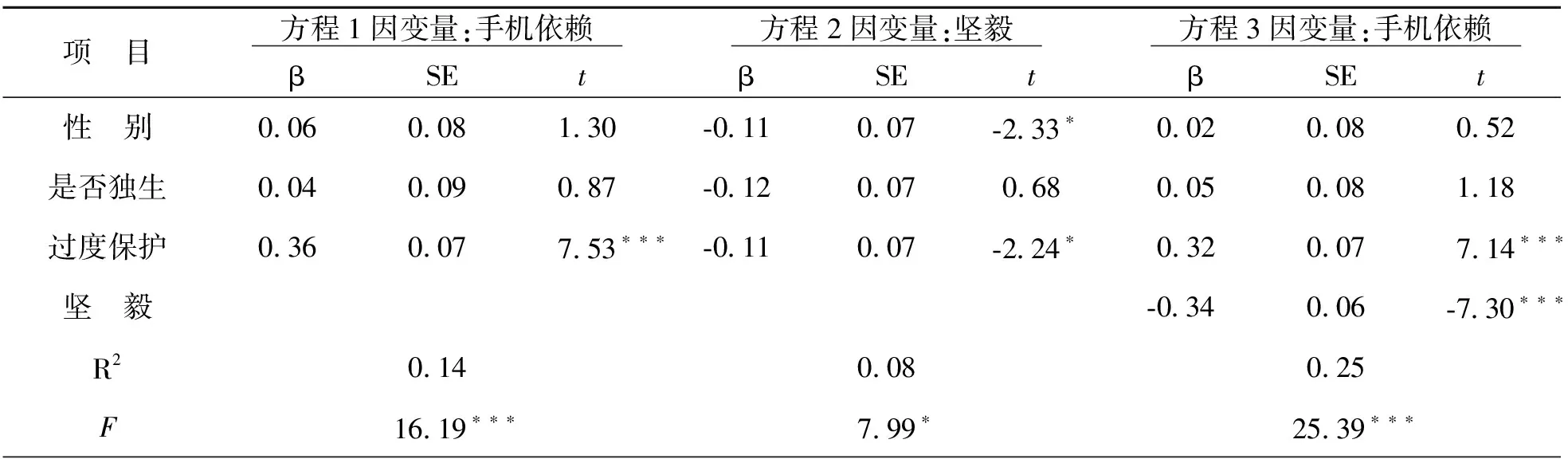

2.4.3 坚毅在过度保护与中学生手机依赖间的中介效应分析 通过Process插件程序检验中介效应,将性别与是否独生子女作为控制变量,结果显示(见表7),过度保护对手机依赖有显著正向预测作用(β=0.36,P<0.001),对坚毅有显著负向预测作用(β=-0.11,P<0.05)。引入坚毅中介变量后,坚毅对手机依赖有显著负向预测作用(β=-0.34,P<0.001),过度保护对手机依赖仍有显著正向预测作用(β=0.32,P<0.001),且过度保护对手机依赖的影响系数减弱,表明坚毅在过度保护和手机依赖之间起部分中介作用。

表7 坚毅在过度保护维度与手机依赖间的中介效应分析

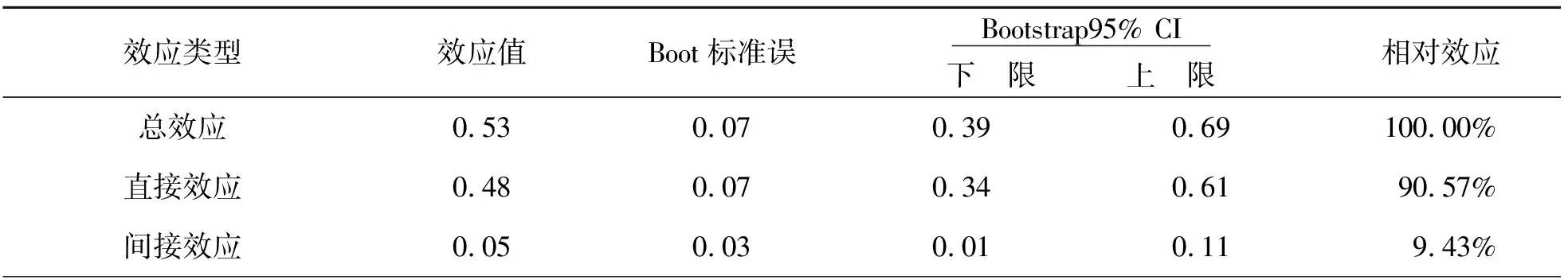

表8 总效应、直接效应及中介效应分解表(过度保护维度)

通过Bootstrap法进一步对中介效应进行检验,随机抽样5000次,检验结果如表8所示,95%的置信区间为[0.01,0.11],置信区间不包含0,表明中介效应显著。中介效应值为0.05,占总效应(0.53)的9.43%。

3 讨 论

3.1 各变量在人口学变量上的差异

研究结果表明,性别在中学生手机依赖得分上不存在显著差异。本研究与以往研究结果一致[28],但是目前国内研究对手机依赖的性别差异并未得出一致的结论。是否为独生子女在手机依赖上不存在显著性差异,其可能的解释为,随着生活水平提高,无论是在独生家庭还是非独生家庭,父母都能够为子女体提供较好的物质条件,所以手机依赖在是否为独生子女上不存在显著性差异。但是,性别在坚毅得分上存在显著性差异,男生坚毅得分高于女生,这与以往的研究结果一致[29]。其可能的解释为,受性别角色和社会文化期望的影响,男生形象更多展现坚强、勇敢,而女生形象则更多为温柔、细腻,这促使青少年更加按照社会文化期许发展,男生更愿意通过挑战性任务展现勇敢、刚毅的自我形象。此外研究还发现,父母在教养方式上,对于女生的保护感超过男生。独生子女比非独生子女获得更多父母的情感温暖。在独生子女家庭,子女得到父母更多的关爱以及时间、精力等资源上的投入,而非独生子女则需要分享父母的关爱及家庭资源。

3.2 父母教养方式、坚毅与中学生手机成瘾的关系

本研究探讨了父母教养方式、坚毅与中学生手机依赖三者之间的关系。研究发现,情感温暖与手机依赖存在显著负相关,拒绝、过度保护与手机依赖存在显著正相关。这与以往的研究结果一致[30]。父母的教养方式越积极,子女的基本心理需求越容易得到满足,内心世界更充盈,无需从网络的虚拟世界中寻求补偿性满足,减少了手机依赖的可能。同理,父母教养方式越消极,如拒绝和过度保护可能会限制孩子的行为,易诱发负性情绪和行为问题,孩子越可能通过过度使用手机来获取安抚和支持[10]。另外,坚毅与手机依赖之间表现为显著负相关。说明中学生坚毅水平越高,越不容易沉迷于手机。坚毅的人格特质能提高自我控制的能力,协助个体有意识地抵制各种诱惑和冲动[20],进而减轻对手机的过度依赖。而父母教养方式与坚毅也表现为显著的相关性。培育支持系统是个体坚毅人格形成的先决条件[31],家庭环境中父母提供充分的支持、鼓励和信任,是子女身处压力情境下的精神支持和力量源泉,能够给予子女直面挑战的勇气和信心,相信通过不懈的努力定能战胜挑战,从而磨砺了坚毅人格。而消极的教养方式,如拒绝、过度保护,会使青少年感受到更多的负面情绪和压力,不利于发展积极心理品质,阻碍其坚毅人格的发展[32]。

3.3 坚毅的中介作用

研究表明,坚毅作为中介变量,在父母教养方式和手机依赖关系间起部分中介作用。说明父母教养方式不仅直接影响中学生手机依赖,还可通过影响子女的坚毅人格产生间接作用。具体来看,情感温暖的积极教养方式能够在子女成长过程中提供充分的支持、鼓励和关爱,给孩子带来积极的情绪体验和心理感受[33],为其提供精神和情感支撑,即便在压力情境下也能抑制对事件的消极反馈,促使积极归因,有助于形成坚毅人格。相反,拒绝、过度保护的消极教养方式则伴随较多的干涉、惩罚、否定,没有充分安全的环境来发展积极心理品质[32]。而且,父母的过度保护和干涉会限制孩子的行为,造成孩子自我效能感低下[34],缺乏自信和依赖等不良人格特点[35],面对长期目标时缺乏韧性和努力,不利于坚毅人格的形成。中学生心智尚不成熟,若在家庭中其合理行为和要求总是遭到忽视、惩罚或拒绝,得不到应有的关怀、理解与支持,其归属需求和关系需求受到阻碍,便很容易沉迷于虚拟的网络世界寻求情感依托和慰藉。

坚毅是一种重要的积极心理特质,是个体应对生活压力的重要心理资源。坚毅有助于培养青少年成长性思维模式[36]、增强其延迟满足能力[37]和自我控制能力[38],并与积极情绪有着紧密的关系[16],能够为个体提供积极正向的心理能量,保持心理弹性,促进情绪调节,为预防手机依赖创造良好的心理条件。而且,高坚毅水平个体的社会交往能力和人际沟通能力强于低坚毅水平者,对手机的依赖程度也更低[17]。综上,情感温暖的教养方式通过增强子女的坚毅人格,抑制手机依赖,而拒绝、过度保护的消极教养方式则不利于子女形成坚毅人格,增加手机依赖的发生概率。

本研究探讨了父母教养方式与手机依赖的心理影响机制,明确了坚毅在其中的中介作用,可对中学生手机依赖的预防和干预提供启示。首先,中学生手机依赖与不恰当的家庭教养方式有一定关系。家庭教育中,父母要多与子女进行有效沟通并给予及时反馈,充满支持、温暖的家庭环境,有利于满足子女基本心理需求,防止情感得不到满足而向外寻求补偿性满足。其次,家校合作,积极挖掘中学生的优秀特质并发挥其积极作用,创设和打造坚毅人格养成的条件和环境,发展学生的积极心理品质,促进心理健康。

本研究尚有不足之处期待后续研究进一步完善:第一,对被试的调研采用自我报告法,常见的方法偏差可能会影响研究结果,未来可以通过教师、同伴、家长评价等多种渠道获取数据,促使研究结果更加客观;第二,本研究样本来源相对单一,仅以初二年级为代表,在对研究结果扩展时需要谨慎。今后可以通过扩大样本量,使研究结果更具代表性;第三,本研究为横断研究,因果推论上存在一定局限,未来研究设计可以加入其它变量,更有效地解释环境因素、个体因素对中学生手机依赖的影响。