体认翻译观下《离骚》三译本名物意象对比研究

张可人

(四川外国语大学,重庆 沙坪坝 400031)

“名物是指上古时代某些特定事类品物的名称,这些名称记录了当时人们对特定事类品物从颜色、性状、形制、等差、功能、质料等诸特征加以辨别的认识。它体现了先民对世界的感知以及对事类品物类别属性的把握”[1]85。因此,名物具有文化特性,是特定时期主客交互的产物。《毛诗品物图考序》言:“欲知其义者,先求于其性;欲求于其性者,先求于其物;欲求于其物者,先求于其形。”[2]3可知,名物亦是诗歌意象的重要组成部分,与诗歌整体表达、美感传递密不可分。

诗歌翻译亦不可脱离意象。不同译者为再现原诗意象承载的美学内涵采用不同方式,手段不一而足,译法选择与译者的“体认”机制紧密相关。传统诗歌英译对比研究过于关注语言层面,忽视翻译背后的体认机制[3]38,导致研究结果并不全面。鉴于此,研究将ECT作为理论框架,遵循“理论切入—案例分析—阐释反思”的逻辑,依照“定性+定量”两种研究方式,从“现实—认知—语言”三个要素出发,对许渊冲(2008),霍克斯(1985)以及杨宪益、戴乃迭(2001)《离骚》英译本(以下分别简称许译、霍译、杨译)[4-6]中的名物翻译进行对比分析,挖掘中国典籍英译中国翻译家翻译、汉学家翻译、中外译者合译三类不同译者模式[7]76在名物意象翻上所呈现的特征及其原因。

一、体认翻译学与诗译意象研究

翻译是基于原文的文本转换,既有文本这一客观存在,又包括译者的主体发挥,具有“同”与“异”两种特性。ECT以“体”说明翻译中的“同”,以“认”阐释翻译中的“异”,认为翻译是基于多重互动的体认活动,是译者运用多种体认方式对原文现实世界和认知世界在译入语中的映射[8]46。诗歌意象是语言“主客二性”的典型案例,是诗人与客观世界交互的产物,诗歌意象翻译则是译者对原文意象的二次交互,是译者对原文意象映射与创仿的直接证明。对诗歌意象翻译而言,ECT理论具有较高阐释力。

(一)“认知”到“体认”:翻译研究的体认转向

基于体验哲学,语言学领域在20世纪突破了索绪尔与乔姆斯基主张的唯心语言观,建构了以人与意义为中心的认知语言学(Cognitive Linguistics, CL)。20世纪70年代以降,以翻译过程研究为导向的学者利用认知科学、心理语言学、关联理论模型对翻译过程、翻译能力、翻译培训等领域进行了系统研究(Wilss 1976, 1988; Roberts 1984; Hewson & Martin 1991; Königs 1987; Bell 1991; Gutt 1991; Alves & Gonçalves 2007)。虽然认知理论一向受译界青睐,但直到2010年,Martín[9]169才首次提出认知翻译学概念(Cognitive Translatology, CT)。此后,Sharon O’Brien(2011)整合了翻译研究的认知问题,并融入翻译过程研究的实证方法与案例。Schwieter & Ferreira(2017)从理论前沿、译者培训、方法革新、机器翻译等多方视角深化了认知翻译学的研究成果,标志着翻译界在21世纪的“认知转向”。Martín & Halverson(2021)着眼数字人文视角下的口笔译认知研究,进一步探讨认知与翻译过程、翻译质量、翻译视角的关联,总结了近年来认知翻译研究的新进展。

2014年以来,王寅等学者根据马列主义“唯物论”以及“人具备主观能动性”等基本原理首先将CL本土化为“体认语言学”(Embodied Linguistics, CL),进而正式于2020年提出“体认翻译学”(Embodied-Cognitive Translatology, ECT)概念,以“现实—认知—语言”这一“体”“认”模型为核心阐释翻译活动中的“同”与“异”[3]37。ECT以体验哲学“心智体验性”[10]3这一首要原则为支撑,探讨译者的具身体验(embodied experience)与具身认知(embodied cognition)[11]45-46,以及体验—认知在翻译实践中的互动关系,彰显了“体验互动认知”的基础性地位,凸显了“唯物主义”和“人本主义”观点[12],是21世纪翻译研究的中国思路和中国贡献,标志着翻译研究的“体认”转向。除对体认翻译学概念的构建与探讨外,一些学者还依照体认视角,对翻译现象进行了细致探究。王寅(2019)从体认语言学的核心原则切入,对《红楼梦》三部英译本中300个成语译例进行研究,阐释成语翻译的认知过程及其效果。张慧、林正军、董晓明(2021)以2019年国务院《政府工作报告》原文及其英译文作为研究对象,利用体认框架尝试厘清逻辑语法隐喻的英译规律。高文成、吴超异(2021)利用体认模型探讨了《离骚》霍克思全译本对130个典型文化负载词的翻译选择、“体认”操作以及翻译效果。可见,ECT逐渐进入译本研究这一领域。美中不足,目前ECT关照下的诗译研究并未纳入比较视域,仅针对单一译者,不够全面,也没有基于诗歌意象翻译实例对ECT理论进行深入探究,仍有进步空间。

(二)“映射”与“创仿”:意象翻译的体认切入

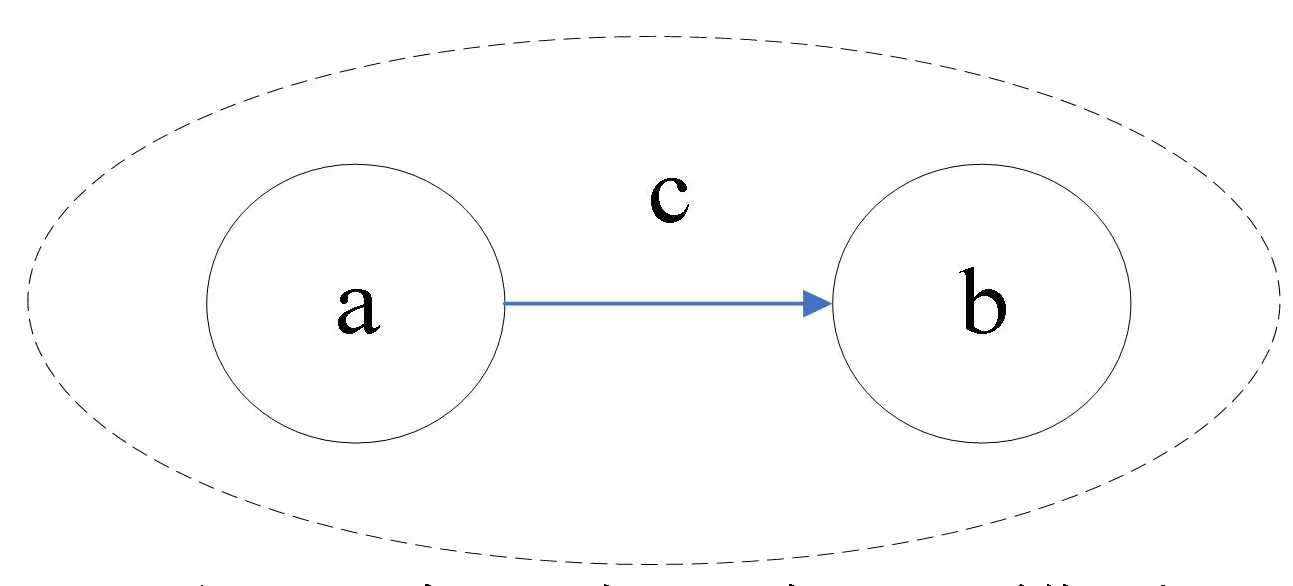

“映射”与“创仿”是体认翻译学的核心视角。建立在文本间形式对应、功能对等的翻译活动既是不同符号的转换,又是语言材料的等值互换,还是文化符号网络下的文本转换[13]6,[14]114,[15]20,[16]。不论以符号学、语言学还是以文化学来界定,翻译作为一项交际活动无一例外均会涉及“源”与“他”两者的相互映射。文本转换过程也必定会涉及调试、改编、创译等体现译者主观性的创仿行为。意象是诗歌翻译的基本单位,亦为语言与形象的结合,还是现实与认知的媒介,具有突出的体认特征。意象翻译必定涉及两套认知体系中核心原则的映射,且三要素间的关联层度各异,从现实到语言要素逐渐递减,如图1所示。

图1 翻译两套核心原则映射

中西意象不同源、不同理,内涵指代也不尽相同[17]51,针对意象翻译,译者常主观介入,根据所处现实环境、事物以及对原诗的“映射”择其译法,并对原文进行调试、改编,以求达意、传形、求美之效,“创仿”现象频繁出现。可见,诗歌意象翻译蕴含的体认机制更为显化,体认特征更易抓取,研究更易开展。

总的来说,诗歌意象再现是翻译体认观的充分诠释。通过体认翻译学这一理论框架,研究者也能以译本呈现的差异为突破口探索诗歌翻译两套核心原则映射的特征,亦可从创仿角度出发,对意象翻译的认知过程、翻译效果、甚至译者风格进行阐释解读。这为诗歌意象研究提供了全新路径。

(三)“现实”与“体验”:《离骚》名物意象的主客二性

《离骚》名物种类纷繁复杂。总体而言,《离骚》中出现的名物可分为“自然名物”与“人工名物”两大类,前者可分为“植物名物”与“动物名物”;后者可分为“冠服名物”“车架名物”“饮食名物”与“木工名物”,共72种名物意象①[18]52。《离骚》名物意象具备多样性、地域性、神异性、对立性、实用性五大表现特点,既用于纪实,又以其抒怀。《离骚》庞杂的名物意象并非作者独创,而是作者对楚国自然地理、人文习俗现实的“折射”。屈原基于诗情、体悟、态度同客观事物进行“体认”,继而在诗篇中产出带有诗人情感的名物意象。值得一提的是,具身体验具备群体共性和个体差异性相结合的特征[19]2,“体认”概念在文学作品研究中还应融合文化和集体意识。就《离骚》而言,屈原对动、植物名物的情感加工受集体无意识的影响。据考,在“信污鬼、重淫饲”的南方楚地,人们仍保留原始氏族的结构以及远古传统[20]112,坚信动物有灵,花草赠人,香美相怜,兰草祭神,秋菊养生。楚地先民经由共同经验所构建的集体具身认知成了绝大部分《离骚》名物意象概念的基础。

《离骚》名物意象是作者于特定历史时期,在特定文化影响下与现实交流的产物,带有作者对客观世界的主观解读,也带有楚地社会、文化、风俗的烙印,既具备诗人本人对现实具身认知的个体差异,也体现了楚国人民对客观事物的共同态度,承载着个体与集体的“主客二性”,是作者与楚地人民体认活动的证明。《离骚》名物意象英译则是基于原文之本“体”的再“认”,是对原诗名物意象的再体验,也是对楚地文化的再理解,还是对诗歌 “主客二性”的再诠释。不同译者对原文的识解与重构不仅呈现了各自对原文这一客观文本体认过程的差异,而且还是其自身印记、外部诗学影响抑或译者模式在译本中的综合体现。鉴于此,研究着眼《离骚》三译本所呈现的差异,探讨各译者对原文名物意象在识解加工上的差别,以此厘清不同译者模式在诗歌名物意象翻译上呈现的显著特征及原因。

二、体认观下《离骚》名物意象英译对比研究

《离骚》是中国先秦文学的代表,是我国浪漫主义文学的奠基之作,对我国文学发展固有“沾溉文林,既极广远”之影响,其飞鸟走兽、香草美人、巫楚祭祀、天神灵均等意象可谓无所不包,体现了我国先秦时期的物质与精神文化,塑造了中华民族的传统审美价值观。19世纪初,《楚辞》逐渐通过翻译走进西方世界,在西方汉学界掀起波澜。汉学家庄延龄(Edward Harper Parker)1879年在香港《中国评论》(China Review)第七期上发表《离骚》英译(Li Sao or Sadness of Separation),拉开了《离骚》英译的序幕。据统计,《离骚》如今已有30余种英语版本,成为了《楚辞》系列中对外译介最早、传播最广、知名度最高的作品。

ECT称译者在阅读原文阶段会透过字面意义与上下文获取相应的认知意义,还可联想到文本构建的现实场景,涉及ECT中现实、认知、语言三个核心要素。在翻译阶段,译者可选择三要素中任一(或二)要素②作为翻译的主要依据[21]157,且各要素下还分一至三种不等的具体处理手段。问题在于:不同译者模式在翻译要素或手段选择上是否存在偏好和特征?为什么会出现偏好?ECT的核心观点如何应用于诗歌意象翻译研究?

针对问题,研究收集分别代表中国翻译家翻译、汉学家翻译、中外译者合译,且在国内外具有较大影响力的许译、霍译、杨译三部译本,分别抽取72类名物意象,共计291项名物翻译语料,以诗句为单位存放于不同txt.文件夹中,利用AntConc实现句级对齐,并使用KWIC功能辅助名物意象英译研究。完成名物意象翻译语料收集并成功进行相关标注与统计后,作者从ECT所倡导的语言、认知、现实三个基本要素及其下属翻译手段出发,对比分析三部译本的翻译选择,描述翻译得失,并对名物翻译呈现的特征进行相应阐释。

(一)语言要素

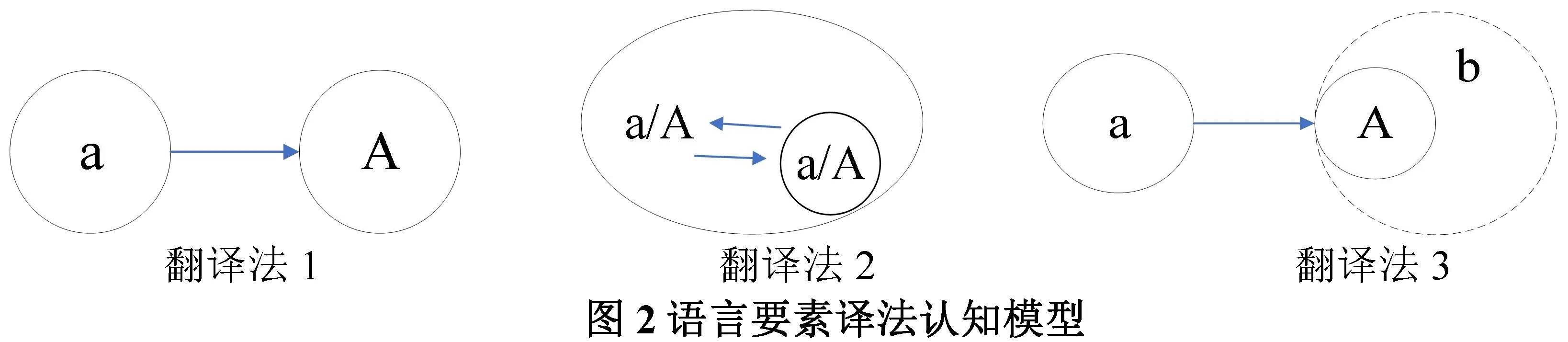

诗歌翻译中,专注语言要素的译者渴望直接传递原文信息,达到忠实之效,展现原诗意象的异域之美,达到文化传播的目的。王寅[21]160针对成语翻译提出,针对语言要素的翻译涉及三种方法:(1)按照字面直译;(2)部分按照字面翻译;(3)字词兼认知法。基于“概念关系分类”[22]222以及“翻译范畴转换”[23]3相关概念,以上三种译法背后的认知原理为:(1)对等范畴转换。源语概念a通过语符转换在目标语系统中成为概念A。(2)错位范畴转换中的上下位转换。源语概念a通过语符转换在目标语系统中成为源语上位概念A或下位概念A。(3)对等范畴转换+认知补偿。除(1)这一转换外,还利用译语中其他概念b对概念A进行补偿。具体如图2所示。

研究根据上述三种翻译法的认知原理,并结合诗歌意象翻译特征认为,上述三种方法分别对应意象直译、上下义词对应、意象加修饰三种手段。依照划分,三种手段在各译本中的出现频次、频率见表1。

表1 语言要素翻译法频次频率

首先,翻译名物意象时,杨译更注重语言层次,出现频次最高,为80次,其次为许译,69次,霍译本相较而言不善语言转换,频次最少,为65次。 从三种翻译法的分布来看,许译与霍译偏好直译,鲜有意象加工;杨译则倾向使用意象加修饰的手段解读名物意象特征。例如,许、霍译本将“偭规矩而改错”中的“规”分别直译为rules与compass,而杨译则为Square in Measuring,增用介词短语补充说明名物意象的实际用途,保留原文语言意义的同时也方便读者理解含义。

其次,针对《离骚》复杂的名物意象,许、霍两部译本处理方式分处两个极端,前者善用上下义词进行替换,让原文更易接受;后者尽力用译语囊括原文名物意象内涵。例如,“薋菉葹以盈室兮”中,许译“菉”为weeds,利用上义范畴将植物意象泛化,此举虽在意义层面有所缺失,但便于读者理解,达到交际功能。另一方面,《说文》道:“菉,王刍也,从草,录声。”霍克斯在考究该意象的本名后,将意象直译为king-grass,遵从原文意象含义,并留予读者阐释空间。

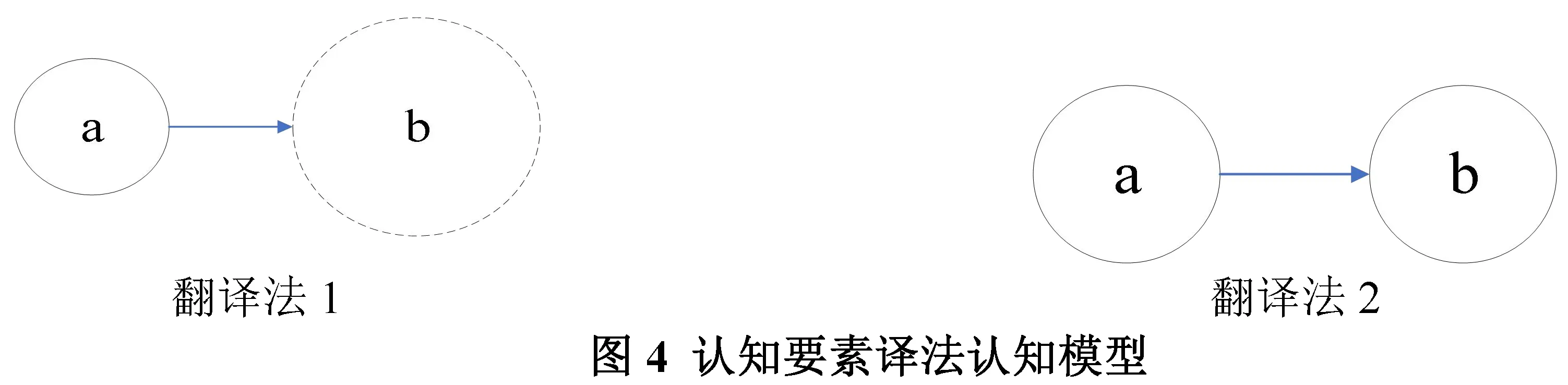

为进一步探求三部译著翻译方法的选择偏好以及趋势,研究利用语言层次各译法频率制成树状图3。

从树状图与趋势线可见,许译在三种翻译法的偏好上呈依次下降的趋势,重直译,轻补偿;霍译呈“两边高,中间低”的态势,注重直译也不忘对原文意象进行再解读,方便读者理解原文含义;杨译本所呈趋势处于前两者间。例1较好地体现了这一特征。该例原文承接“退将复修吾初服”,屈原以荷叶制衣,集芙蓉为裳,表其退隐于野,返璞归真的追求。诗句中共出现植物名物3类(芰、荷、芙蓉),官服名物2类(衣、裳)。就官服名物的译文来看,许、霍译本求实,尚简:衣即coat,裳为skirt,无补充,复现原文意象。杨译则用相对正式的gown与Garb处理,突出原诗的整体行文风格,暗指原文成文年代。此外,杨译还使用simple与rustic两个形容词指代原诗句所隐含的“归隐”主题,恰为“意象加修饰”译法之典例。

例1:制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳。

许译:I’ll make acoatwithlotus leaves, oh! And patch myskirtwithlilies white.

杨译:WithCress Leaves greenmysimple GownI made, WithLilies whitemyrustic Garbdid braid.

霍译:I made acoatoflotusandwater-chestnut leaves, And gatheredlotus petalsto make myself askirt.

在植物名物意象翻译上,三者均呈现不同程度的差异,许译将“芰荷”二类意象合一,统称lotus leaves;杨译则照顾读者群体,用西方熟知的cress leaves(水芹叶)代替,此外还以green修饰原文意象;霍译则谨慎处理,在考究后认为原文既含lotus也有water-chestnut。针对“芙蓉”,许、杨译本倾向于使用更能激发西方读者诗学、美学联想的lilies一词③,主观概括原意象,并以white一词修饰,突显“纯洁”含义,但霍克斯求本意,用lotus petals直观展现原意象含义,却忽略了意象背后作者的体认过程。

(二)认知要素

ECT认为,认知连接现实与语言,是对现实的反映,也是语言的源泉。对翻译来说,认知是意译的源头,主张意译的译者倾向文本在认知层面达成对等,适当舍弃语言层面的机械对应。中国传统诗歌意象寓意深远,字对字转换多有缺失,因而大多诗译者会不同层度地关照译语读者的认知能力与审美习惯,藉由体认的认知要素展现原诗意象的深意。认知要素下含两种翻译法:(1)译出原型性认知意义;(2)借用新物象或意象反映认知意义[21]161。两者的认知模型为:(1)空缺范畴转换。源语概念a在译语系统中无对应概念A或不能触发某种联想,因此挖掘源语概念a的原型认知意义并在译语中多以“一对多”的形式表现为概念b。(2)错位范畴转换中的概念含义转换。源语概念a在译语中变为另一相似概念或等效概念b。详见图4。

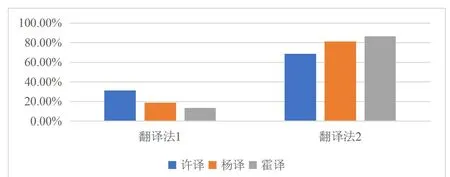

鉴于此,基于认知要素的诗歌名物意象翻译主要存在两种方法:(1)译出名物原型含义;(2)以译语中的其他意象代指原文意象。根据该划分对三译本名物意象标注后所得数据见表2。

表2 认知要素译法频次频率

可见,三译本对原诗认知要素的重视程度相当,均呈现认知要素+语言要素相结合的融合范畴翻译模式。从具体译法来看,霍克斯擅用不同物象代替原文意象,许、杨则更擅长译出原诗名物意象的原型含义。针对“长余佩之陆离”中的名物意象“佩”,许、杨分别译为pendants,pendents,将剑佩的认知原型“佩饰”译出。霍译则用girdle一词,译语间,带有阳刚之气的剑佩成了阴柔的女子腰带,变换了原诗意象,但凸显了原文整体传达的美人隐喻,达成互文,保持了叙述的前后一致,满足了读者对审美连贯的需求。

为进一步划分三译本认知层面翻译手段选择的倾向性,研究将两种翻译技法在各译本的出现频率制成树状图(图5)。由图可见,三译本整体倾向以新意象代替原文意象,注重形式对等。具体来看,许译偏向译出名物意象的原型含义,霍译更愿使用新物象。杨译在此方面亦处于两者间。试举1例。

图5 认知要素译法占比

例2:余虽好修姱以鞿羁兮

许译:Good andjust, I hear only jeers, oh!

杨译:Though I my Gifts enhanced andcurbedmy Pride,

霍译:Though goodness and beauty were mybit and bridle,

例2中的“鞿羁”为车马名物,本意为缰绳和络头,汉语常用该意象比喻束缚。在原诗语境中,作者表示自己洁身自好,不与世俗同流合污,心向善而身自律。原文名物意象作动词,有“自律”“慎独”“把控”之意。三译本在该意象的处理上虽方法各异,但均考虑认知要素。许译并未直接译出名物,而是用just一词修饰主语I,通过形容词直接展现原诗名物所展现的认知原型,属于空缺范畴转换的典例。杨译将原文意象译为动词curb,与原诗在语义上契合,部分重塑了原文的隐喻含义,但如此翻译,读者视点会后移至Pride一词,造成读者认知增量。霍译则用bit and bridle分别对应“鞿”“羁”二词,使中英意象各自对应,且将原文意象一分为二,忽略了原诗名词动用的特征。值得一提的是,bit意为“马嚼子”,属于缰绳上套在马嘴巴上的金属部分,无缰绳含义。此例中,译者以新意象代替旧意象,有意识地组成头韵,满足西方读者的审美偏好,并将原诗意象明晰化,以满足西方诗学崇尚精细描述的需要,考虑了读者的认知背景,还适当调动了译语读者的知识储备,实现源语译语最大关联原则与解释相似原则,降低读者认知负荷[24]387-388,属于认知要素中“利用其他意象替代原文意象”的译法。

(三)现实要素

ECT认为,基于现实要素的翻译是译者充分理解原文字面义与背后原型义基础上将其与上下文语境相结合而产出的翻译,是对原文认知义在现实层面的补充,以达到原文更易理解的目的。诗歌是语言形式与想象力的结合,极高的创造性会导致有些诗歌的语言形式和意义具有不可译的特征[25]17。出于不同的地理环境和社会实践方式,中西双方在同一意象的认知上会产生差异,同一意象所激发的联想也不尽相同。跨域名物再现必定会出现缺失,译文读者对原文理解必定会出现偏差,原诗情感传达必定受阻,译本的功能会相应地削弱。在此情况下,介入现实要素可对原诗不可译的成分进行调和,展现汉诗名物的诗学和语用含义,保留原诗美学特征和审美连贯性。如图6所示,基于现实要素译法背后的认知模型为共同现实语境下的概念转换,从操作层面看即在源语与译语读者均在的文外或文内语境c下将源语概念a转换为译语概念b,进而满足等效或可读的目的。

图6 现实要素译法认知模型

基于上述界定,本研究统计了三译本在现实层面所采取的翻译法。详见表3。

表3 现实要素翻译法频次表

观察发现,现实要素下的翻译方法大多与认知或语言要素相结合。三译本的差异分布与前两要素趋同。具体来看,许译不善构建现实语境辅助读者理解原文深意,霍译则相反,常依托上下文或自我构建现实语境对原文意象进行重构,让西方读者更易接受原文意象。杨译处于两者之间。此外,研究发现,针对各类名物,三译本在现实层面的再现情况亦呈现较为明显的分布差异,许译与杨译均注重对“植物意象”在现实层面的再现(各4次),霍译不仅注重“植物意象”的立体传达(6次),还在“动物意象”(2次)、“官服意象”(1次)、“车架意象”(5次)、“饮食意象”(2次)上均有现实层面的补充。

例3中的“凿”与“枘”均为木工意象,前指木孔,后为木柄。汉语有“方枘圆凿”一说,比喻两方格格不入,相互龃龉。原诗中,“不量凿而正枘”,喻指直道而行,不阿附屈从[26]23。许渊冲直译两个木工意象,侧重语言层面再现,并用like将原文隐喻转为明喻,巧妙迎合“square pegs in round holes”这一俗语,便于英美读者识解,更易传达诗歌含义。杨译将视角转换为意象所表的性质,即tool’s defects,变换了原诗意象,注重认知义的传达。霍译不仅利用regardless of 这一否定形式,从句法上还原否定含义,还在“凿”字的翻译上采取了不同视角,凸显了意象的不同侧面,用socket“缝”译“孔”。此外,为建立读者物质经验基础与新事物的桥梁,译者增添shape一词,补充语境,激活读者的认知图像,便于其理解原型概念,可看作认知层与现实层翻译的有机结合。

例3:不量凿而正枘兮

许译:Like squarepegsunfit for holes round.

杨译:Who strove, theirTool’s Defectsaccounting nought

霍译:Straightening the handle, regardless of thesocket’s shape

三、结论与阐释

结果发现,许渊冲、霍克斯与杨宪益、戴乃迭译本在名物意象翻译上呈现明显差异,进一步说明中国翻译家、汉学家、中外合译三类模式存在差别。差异源头可分别从现实环境与个体认知中寻得。值得一提的是,在ECT提倡的两套核心原则中,译者所处的位置会影响译本呈现的效果。

(一)研究结论

若将三部译本分别看作上文所划分的三类译者模式的翻译产品,整体来看,在《离骚》名物英译上,三类译者模式对ECT提出的翻译三要素重视程度为语言要素>认知要素>现实要素。译本内部比较可知,中外合作译者更偏重语言要素,中国译者和汉学家译者则偏向认知要素。此外,汉学家译者更重视现实要素,常依照上下语境对原文意象进行重构。

具体来说,在语言层面,中国译者与汉学家译者多求意象本意,但前者用词易,常用上义概念,重概括,善于降低西方读者解读陌生东方意象的认知负荷,后者用词难,多考究,好修饰,重补偿,努力增添相关修饰将意象带入西方读者所处的辖域,而中外合译则位于两者间:在“意象上下义词替换”一法上靠近中国译者模式,在“意象加修饰”上与汉学家译本趋同。在认知层面,三类译本呈现共性,均考虑到诗译的形式特征,常用新意象代替旧意象。相较而言,中国译家在认知层面翻译的灵活度、自信度更高,导致译本直接翻译原文原型义的频率最高,使用其他意象代替原文意象的频率最低。汉学家翻译模式恰恰相反,翻译原文意象原型义的频率最低,擅使用英语世界熟知的意象再现原文,中外合译模式仍处于两者之间。在现实层面,中国翻译家与中外合译两类模式趋同,除翻译植物名物外,鲜有在现实层面上的补偿,汉学家译本在现实层面的翻译频率更高,对各类名物字面义和引申义的补充阐释力度更大。

虽然三类译者模式各有特点,但综合比较后得知,中、外译家主张意译,中外合译模式倾向直译,前者重“认”,后者重“体”,前者倾向翻译体认过程中的“创仿”,后者则更注重两套核心原则的“映射”。在用语上,中、外译者又有分别,前者简,后者难,前重美,后达意。这导致在《离骚》名物意象翻译上,中国译家模式符合“舍象舍意、舍象损意”的简化倾向,中外合译模式呈现“存象存意”的等化趋势,而汉学家模式则呈现“舍象显意”的显化特征,综合来看,该结论是对赵征军、陈述军[27]35-37研究在诗歌意象翻译领域的进一步发掘。

(二)结论阐释

译者对词汇情境中的格式塔意象进行识解的认知方式,是基于概念原型和意象图式对文本意象认知范畴的再范畴化能力[28]14。诗译者对原文意象的再范畴化能力有所差别,而造成该差别的因素不外乎对现实世界的不同体验,译者所处语言环境的差异[29]108,前者属于主观因素,包含翻译理念、译介目的以及识解差异等方面;后者属客观因素,主要包含译者的认知背景,即文化背景、社会背景、诗学背景等维度。以下分中国译者、汉学家译者、中外合译三种模式从主、客两类因素对以上结论进行阐释。

中国翻译家译介目的多为传递中诗之美,深知“心之为志,发言为情”之理,普遍汉语素养高,能理解中诗的深层含义,可准确抓住原诗的隐喻和情感,同时对西方读者较低的中国文化理解能力尚存包容。因此,他们在汉诗英译的过程中主观突出诗歌的朦胧美,模糊用词,常用浅化、简化手段,不仅重视下位层次格式塔意象的表达,更强调上位层次格式塔意象的传达,擅长以物做媒,表达诗情。此外,中国译者一向注重结构与韵律,重视传达诗歌的“音乐性”,鲜有在汉诗英译过程中彻底抛离原诗音韵特征的情况,多以诗译诗,这导致译语常受音韵形式的羁绊,用词受限。从客观环境来看,中诗重意境、重神似,有“一切景语皆情语”的说法,中国传统译论从传统文论汲取营养,认为文学翻译需求神似,讲化境,讲究译文尽力展现原诗在音、形、意上的美感。因此,在意象再现上,中国译家在形式结构上有更多考虑,尽量缩短意象用词,照顾译本节奏韵律,顾全译文排版布局,对原文意象的补充修饰力度不大,导致对原诗不论在语言层面还是在现实层面的勾勒补充稍显不足,整体呈现简化特征。

汉学家译者从小生长在英语世界,深受西方诗歌审美熏陶,更倾向于站在译文读者的视角传达原诗意象含义。作为研究者,汉学家翻译求精准,重阐释,再现东方意象更是亦步亦趋,落笔前多参照现有文献,并有意识地规避存疑之处,唯恐传达不力,酿成错译,常退而求其次,在意象的语义传达上大下功夫。首先,对于原文意象的隐喻义,汉学家会适当调试,常用意象加修饰或意象互换的方式对原文意象进行错位范畴转换,以达到消解异质因素,为西方非专业读者介绍东方诗歌,达到引发其好奇和兴趣的目的。从客观环境来看,欧美诗学一向主张“诗歌是临摹的艺术,是生活的明镜,亦予人教诲,怡情说性”[30]158,[31]30-31。可知,西方诗歌善描摹,主张“描述知识”的建构,诗歌语言因而精细、达意、求实。其次,西方诗学传统多受诸如《伊利亚特》《奥德赛》《埃涅阿斯记》等经典叙事史诗的影响,诗歌用语平实、精准,多利用修辞手法综合描述、呈现意象。该诗学背景以及受此现实塑造的经验结构让叙事型诗歌在西方接纳程度更高,通过直陈、临摹、修饰等语言结构展现诗歌意象更能激活西方读者的概念结构,因而汉学家译本整体呈现明晰化倾向。

中外合译是双方集思广益、精诚合作的结果,不论是中国译者抑或外国译者主导,中外译者在译前、译中的交流协作让双方在主观层面达成一致,双方对中外文化、意象、诗学的心理、态度、理解在沟通交流后达成共识,译本不仅带有中国译者对原诗意象的细致解读,汉学专家还让译语灵活变通。从客观环境来看,中外合译过程本质上是中外译者文化、社会背景的交流互鉴。双方译者处于各自的文化社会网络中,拥有各自的社会资本与文化资本,因此在译介过程中,双方会寻求各自网络中其他角色,如赞助人、学者专家、出版商、热心读者的建议、帮助与指导,从而提升译本生成的客观性与准确度。各方介入、监督、角力使得原文作者与译文读者在中间相遇,译本呈现“折中”趋势。杨宪益在牛津留学时,受英文导师德蒙·布伦顿(Edmund Blunden)的影响开始翻译《离骚》[32]142,且后期发表也均有戴乃迭署名。这说明,杨宪益虽是该中外合译模式的主导者,但在不同程度受其英文导师和戴乃迭两位英语母语人士、研究专家、诗人的影响,译文兼有中诗浪漫、西诗精准的特征,正因如此,霍克斯站在汉学家的立场高度评价杨译,称其译本在精神上与原作的相似程度极高[33]81。可见,中外合译模式可在一定层度突破中国译者具身认知的局限,同时也能在透彻理解原文认知原型的基础上进行范畴转换。如此一来,译本呈现标准化倾向。

(三)理论阐发

距离象似性是指语言成分的距离与它们之间的概念距离相对应[23]2。受此概念启发,研究认为,三类译者模式呈现的差别与译者主体在源语与译语两套核心映射系统间所处的位置以及与系统中各要素的距离紧密相关。如图7所示,ECT两套核心映射系统构成了一个“翻译矩阵”(translation matrix, TM)。任何翻译活动不能超出矩阵的范围,因为没有译者可以逾越现实凭空译介,更不可能在翻译过程中超越两个民族基于现实的认知。此外,从影响译本的主客因素可推断,不同翻译模式与源语、译语系统的现实、认知、语言三要素的距离各异,导致三类模式在矩阵内所处方位不尽相同。如图7左部所示,中国译者生长于中华大地,根植于中华文化,与原诗生成的现实环境有较强的亲缘关系,这决定了在汉诗英译过程中,中国译者对原文的认知程度更高,形成“现实1—中国译者—认知1”这一源语导向的最小三角(source-oriented minimal triangle, SMT)。长期处于西方现实环境的汉学家译者与此相反,形成“现实2—汉学家译者—认知2”这一译语导向的最小三角(target-oriented minimal triangle, TMT)。中外合译则是以上两种模式的结合。中外译者的现实经验、认知习惯、语用差异会在彼此的交流、争论、辩解之中各自退让抑或相互借鉴进而达成妥协,实现翻译矛盾的辩证统一。王寅教授[34]22修正了弗雷格的语义三角,在现实与语言间嵌入了“人”的认知,隔绝了语言符号与指称对象之间的直接联系。按照体认语言学的逻辑,可以说,在中外合译模式中,中、外译者主体间的交流在“现实”与“语言”之间的“认知”层面达成交汇,导致该模式与源语、译语双方距离大致相当④。三类译介模式的距离差异反映了各自在理解并再现原文过程中体认导向、体认程度、体认特征的区别。

译者在矩阵内的方位极大影响了他们在翻译产出过程中的要素选择,导致各自译文呈现不同特征。 图7右侧所示,汉诗英译中,中国译者受源语现实、认知影响程度最大,其译本在意象再现上带有“源语渗透”的影响,意象构建的视点更偏向中国传统,用词简易,多用省略,突出意境,修饰较少,错位范畴转换频繁。反之,汉学家与译语体系更为亲密,善于满足西方读者的认知、审美需求,遣词造句更为精细,善用西方读者熟知的意象替换原文。另一方面,汉学家译者距源语系统更远,对汉语世界较为陌生,常主动对原文进行研究,凭主观感觉翻译的情况极少,因此出现大量对等范畴转换的译例以及对意象在现实层面进行阐释的情况。中外合译本处于矩阵中部,因受源语与译语现实与认知的影响程度大致相当,加上译者双方的相互妥协,译本不偏不倚,注重语言层面的描述和补偿。这也呼应了前文定量研究所得结论。

图7 三类译者及其译本的体认方位

四、结语

研究利用体认翻译学的“现实—认知—语言”框架,对比考察了《离骚》分别代表中国传统文学译介三类模式的英译本在72类名物意象上的处理情况,结果发现,三部译作各有偏好,译本呈现的认知效果各不相同,且译者所处的现实环境、诗学态度以及母语特征综合影响了译语呈现的特点,而三类译者模式在两套核心原则中的距离可以充分解读差异的体认原因。研究表明,中外合译在两套核心原则间处于“中场”位置,相较于其他两类模式更能保持源语与译语的平衡,能在原文达意的基础上满足译语读者的认知条件和审美需求,这从体认角度证明了“中外专家精诚合作保证新时代外宣翻译成功”[35]89这一提法的重要价值,也说明了中国译者在输出中国特色文化意象的过程中应有意识地克服源语三要素的同化影响,扩充译语社会文化知识,了解受众认知特征,把握读者需求,提高外译质量,讲好中国故事,助力中国特色话语体系构建。

(本文在写作和修改过程中得到了祝朝伟教授以及匿名专家的悉心指导,特此致谢!)

注 释:

①《离骚》名物意象如下:自然名物(46类)[植物:江离、芷、木兰、宿莽、椒、菌桂、蕙、茝、荃、留夷、揭车、杜衡、菊、薜荔、胡、绳、芰、荷、芙蓉、薋、菉、葹、茹、扶桑、若木、琼枝、藑茅、筳篿、茅、艾、萧、榝;动物:马(骐骥)、鸷鸟、封狐、玉虬、鹥、鸾皇、凤皇、鸩、鸠、鹈鴃、飞龙、象、蛟龙] ;人工名物(26类)[冠服:佩、祍、衣、裳、琼佩、帏、佩纕;车架:皇舆、辔、鞿、羁、轫、玉鸾、玉轪、旗;饮食:木兰、菊、琼枝、琼爢、椒糈;木工:规、矩、绳、墨、凿、枘、筑、刀] 。此分类含神话传说中的动植物意象,且不同名物类别有所重合,文章根据研究目的对名物种类进行了适当调节。

②译本存在两种要素或同一要素下两种手段一并使用的情况,但为方便归类,研究统一使用单一要素以及要素下所涉及的单一方法进行统计分析,因此翻译手段出现的频次会高(低)于意象数量。

③英语世界中,题目含有lily的代表诗歌有Oh Lovely Lilyby Amy Carmichael;The Lilyby William Blake;Faith is Like a Lily Lifted High and Whiteby Christina Georgina Rossetti;Liliesby Ellen M. Carroll;Little White Lilyby George Macdonald;The Lilyby Hannah Flagg Gould;Consider the Liliesby John B. Tabb;Consider the Liliesby Peter Burn;The Lily of the Valleyby Sir Charles George Douglas Roberts等,但除外来诗歌外,以lotus为主题创作的英诗寥寥无几。

④中外合译在系统中所处的位置并非完全固定,主导方影响该模式的具体方位。汉译英过程中,若西方译者主导,则偏向英语体系,反之亦然。

——评杜朝晖《敦煌文献名物研究》