Rosner指数在血浆APTT纠正试验中的应用*

罗 磊,陈 朴,朱建锋,杨文静,王蓓丽,2△,潘柏申,2,郭 玮,2

1.复旦大学附属中山医院检验科,上海 200032;2.复旦大学附属中山医院厦门医院检验科,福建厦门 361015

活化部分凝血活酶时间(APTT)延长在筛查止血相关因素异常方面有重要作用,并可用于监测肝素及筛查狼疮抗凝物[1-3]。然而,当APTT检测时间轻度延长或显著延长时,如何有效区分不同类型异常凝血物质仍面临极大挑战[4]。血浆纠正试验是通过将患者血浆与健康人血浆按照比例混合后,重新检测APTT的项目。常规APTT检测结果只反映了体内50%的内源性凝血因子活性,当体内凝血因子降低超过50%时,APTT检测时间才延长。患者血浆在等比例混合健康人血浆100%凝血因子时,混合后血浆中含有的凝血因子>50%,可使检测结果纠正为正常或明显缩短。当凝血检查发现异常时,可采用混合纠正试验对凝血因子低下/缺乏,或抑制剂存在(如肝素或抗磷脂抗体、凝血因子抑制物)等进行判断[5-6]。对于血浆纠正试验的结果判断,国际血栓与止血学会推荐检测患者血浆、正常血浆、二者1∶1混合血浆3种类型血浆,使用结果比值(Rosner指数)进行评价。部分实验室将1∶1混合血浆的APTT结果恢复到正常参考区间范围内判断为纠正,APTT值降低但未到正常参考区间范围内属于未纠正。为了能更好地判断血浆纠正试验结果,本文将103例已完成血浆纠正试验的患者分别按Rosner指数及回归正常参考区间方法进行判断,得出实验室初筛结论,并结合临床诊断,评估不同血浆纠正试验判断标准在临床中的应用价值。Rosner指数=(1∶1混合血浆APTT-正常血浆APTT)/患者血浆APTT×100%。

1 资料与方法

1.1一般资料 收集2019年1月至2020年12月于复旦大学附属中山医院进行APTT血浆纠正试验的103例患者临床结果,其中男61例、女42例,年龄14~95岁、中位年龄57岁。所有标本均经临床确诊,其中凝血因子缺乏标本74例(52例标本Ⅻ因子缺乏,29例标本Ⅺ因子缺乏,23例标本Ⅳ因子缺乏,12例标本Ⅷ因子缺乏),男42例、女32例,>50岁50例、≤50岁24例;存在肝素或抗磷脂抗体标本26例,男16例、女10例,>50岁18例,≤50岁8例;存在凝血因子抑制物标本3例,均为男性,且年龄≤50岁。3种标本的患者在性别、年龄方面比较,差异无统计学意义(P>0.05)。收集血浆纠正试验当天20例新鲜凝血试验标本混合后配制正常的混合血浆[7],所有标本常规凝血结果均在正常参考范围内,且无溶血、脂血、黄疸。

1.2仪器与试剂 采用日本希森美康(Sysmex)CS-5100全自动血凝分析仪进行APTT检测。配套试剂与耗材:Sysmex CS-5100全自动血凝分析仪配套试剂(Actin FSL,西门子),BD公司枸橼酸钠抗凝剂真空采血管。质控:Sysmex CS-5100配套质控(Control P、Control N两个水平)。采用上海市离心机械研究所有限公司DL-8M大容量离心机分离血浆。

1.3方法

1.3.1APTT检测 使用离心机以1 500×g离心15 min分离出缺乏血小板血浆,2 h内于Sysmex CS-5100全自动血凝分析仪上完成检测。

1.3.2血浆纠正试验 使用离心机以1 500×g离心15 min分离出乏血小板血浆,取200 μL血浆加入200 μL正常混合血浆中,37 ℃孵育2 h后,进行APTT检测。另取200 μL血浆加入200 μL正常混合血浆中,立刻进行APTT检测。

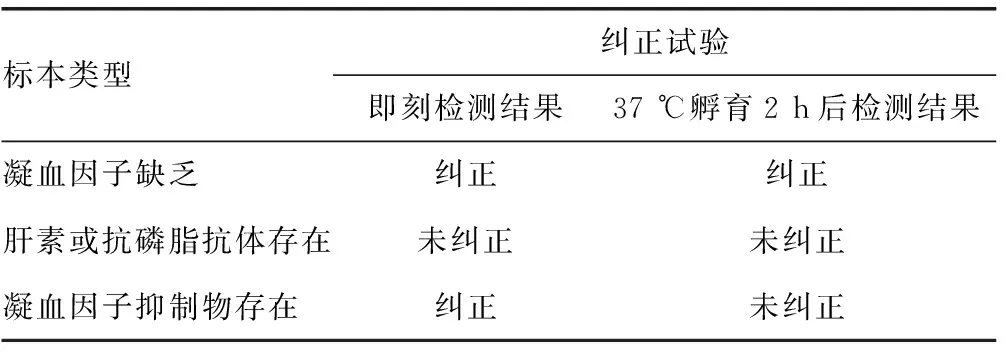

1.3.3结果判断 回归正常参考区间或Rosner指数结果<11%作为判断血浆纠正试验结果的标准,分别判断为凝血因子缺乏、肝素或抗磷脂抗体存在、凝血因子抑制物存在。见表1。

表1 纠正试验结果判断方式

1.4统计学处理 采用SPSS 20.0统计软件进行数据分析。计数资料以例数或百分率表示,比较采用校正χ2检验或Fisher确切概率法。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

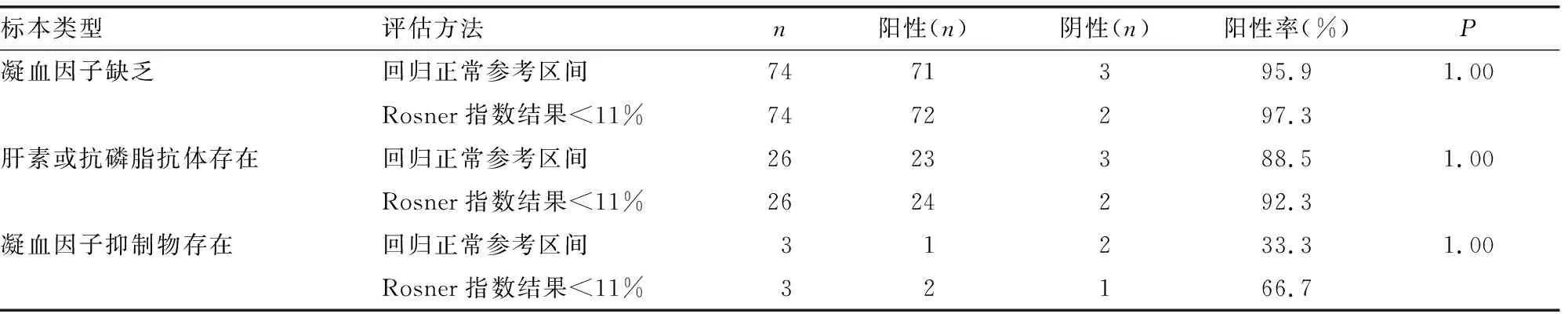

2.1不同评估方法判断纠正试验结果的阳性检出率比较 采用回归正常参考区间作为判断标准,检测出凝血因子缺乏71例(阳性率为95.9%)、肝素或抗磷脂抗体存在23例(阳性率为88.5%)、凝血因子抑制物存在1例(阳性率为33.3%)。而使用Rosner指数结果<11%作为判断标准时,检测出凝血因子缺乏72例(阳性率为97.3%)、肝素或抗磷脂抗体存在24例(阳性率为92.3%)、凝血因子抑制物存在2例(阳性率为66.7%)。2种评估方法在不同类型异常凝血物质阳性率比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表2。

表2 不同评估方法判断纠正试验结果的阳性检出率比较

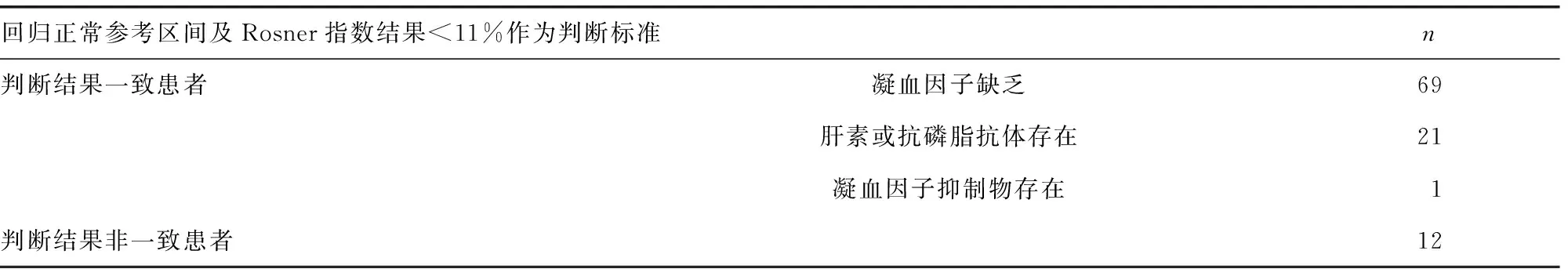

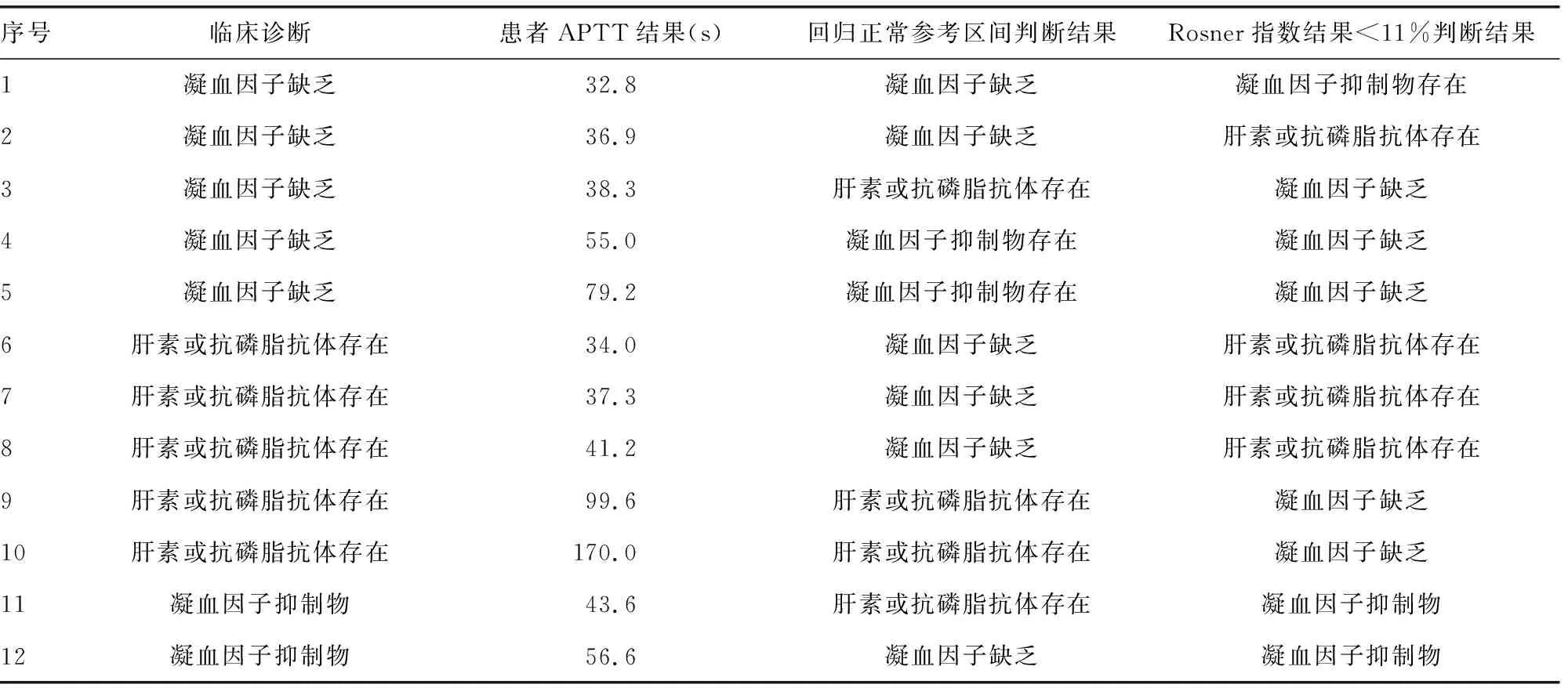

2.2不同评估方法判断结果与临床诊断的一致性比较 使用回归正常参考区间及Rosner指数结果<11%作为判断标准,检测出与临床诊断一致患者有91例,占总数的88.3%,2种方法判断结果与临床诊断非一致患者有12例,占总数的11.7%,见表3。与临床诊断对比后发现,回归正常参考区间与临床诊断一致的有4例(33.3%),而Rosner指数<11%与临床诊断一致的有8例(66.7%),Rosner指数<11%作为判断标准虽然检测准确率高,但2种方法在疾病诊断中可互相补充。非一致患者的APTT结果及判断结果见表4。

表3 不同评估方法血浆纠正试验结果判断

表4 非一致患者的APTT结果及判断结果

3 讨 论

血浆纠正试验是一项关于APTT延长可能性的快速筛查试验,但存在未标准化、操作步骤烦琐、结果判断对人员要求较高等问题,以致于无公认的检测方法和判断标准,给临床判断带来一定的困难。本研究通过应用回归正常参考区间及Rosner指数结果<11%的评估方法,判断血浆APTT纠正试验的结果,结果发现2种方法在不同病因及APTT延长程度不同时,各自具有较好的应用价值。

采用回归正常参考区间作为判断标准是较为常用的方法之一[8],该方法操作简便、直观,并且不需要制订其他替代的验证方法和截断值。但可能由于抑制物的稀释造成“假性纠正”,从而影响结果的判断。

在本次研究的74例凝血因子缺乏患者中,采用回归正常参考区间作为判断标准的阳性检出率为95.9%,而使用Rosner指数结果<11%作为判断标准时,阳性检出率为97.3%,当患者凝血因子显著缺乏时(APTT≥38.3 s),使用Rosner指数<11%作为判断标准,可以提高准确性,优于使用回归正常参考区间作为判断标准。

在本次研究的26例肝素或抗磷脂抗体存在患者中,采用回归正常参考区间作为判断标准的阳性检出率为88.5%,而使用Rosner指数结果<11%作为判断标准时,阳性检出率为92.3%,针对APTT≤41.2 s的低剂量肝素或存在低水平抗磷脂抗体的标本,使用Rosner指数<11%作为判断标准,可以提高灵敏度,提示Rosner指数在APTT延长原因鉴别诊断中的临床应用价值,这与近期研究结果一致[9-10]。本研究通过将Rosner指数与回归正常参考区间方法比较,发现Rosner指数<11%时,在出血异常物质筛查方面具有更高的阳性检出率及准确率。另一方面,本研究发现回归正常参考区间方法可弥补Rosner指数方法的不足。当患者使用低剂量肝素或低水平抗磷脂抗体时,因APTT结果易被纠正为正常参考范围内,而得到错误的初筛结果,干扰临床医生对检测结果的判断以及应用。对于APTT>41.2 s的高剂量肝素或高水平抗磷脂抗体存在的患者,由于Rosner指数的灵敏度过高,采用回归正常参考区间作为判断标准可以得到更准确的结果。

在自身免疫疾病、肿瘤、药物的影响下,人体会产生针对部分凝血因子的自身抗体对人体的凝血功能造成影响,其中以FⅧ因子抗体最为常见[11-12]。在本次研究中针对凝血因子抑制物存在的患者,使用Rosner指数<11%作为判断标准更优于回归正常参考区间。但由于本次研究的患者数量有限,此结论还有待积累更多的临床资料进一步探讨。

当患者发生凝血因子缺乏与抑制物同时存在时,结果解释将变得复杂,需结合患者病史、临床表现和其他凝血检查进行综合分析。血栓与止血涵盖医疗各专业领域,必要的备注说明和相关建议更能体现检验结果价值的增值,从而更好地服务医患。