汉语语法“行、知、言”三域研究综述

程定兴 林华勇

一、 引言:Sweetser(1990)的观点

“行、知、言”三域这一概念最早是由Sweetser(1990)在From Etymology to Pragmatics:Metaрhorical and Cultural Asрects of Semantics Structure(《从词源学到语用学:语义结构的隐喻和文化内涵》)一书中提出的。作者考察了三种词义现象:一词多义、语用歧义和词义演变。一词多义和语用歧义是共时现象,词义演变是历时现象。共时层面的一词多义实为语义历时演变过程中的一个阶段。一个词由A义演变成B义,必然经过AB义共存的时期。Lakoff 和 Johnson(1980)认为隐喻是从一个认知域投射到另一个认知域(domain mapping),例如从空间域投射到时间域(in the box > in the morning)。作为人类认知的一个主要方式,隐喻可以把历时研究的词源学和共时研究的语用学联系 起来。

Sweetser(1990)一书以认知语言学为框架,发现词汇意义和社会物质域、认知域、言域行为域之间存在系统的隐喻关联,揭示了隐喻和文化在语义结构演变中的角色,从而提出了“三域”(domain)的概念:content、epistemic和speech-act。专著第2章考察了英语和其他印欧语言的知觉动词(如see、hear、feel)在词源和词义引申方面的规律,认为“以身喻心”是普遍现象,符合从具体到抽象的思维规律,不会反过来“以心喻身”。第3章考察情态动词的一词多义(polysemy)现象,认为情态动词(如英语的must、may,汉语的“该”)能够同属行域和知域,是因为行域和知域都涉及对力的克服或顺从。从历时层面来看,情态动词的知域义都是从行域义引申出来的,也符合从具体到抽象的投射规律。第4章讲连词,第5章讲条件复句,讨论的是语用歧义。语用歧义涉及多个认知域,研究多域的语用歧义现象是语用学和认知语义学的一大 课题。

二、 “三域”理论国内外研究现状

(一) 国外相关研究

“三域”的提出引起了广泛关注,后来不断有学者包括Sweetser自己对该理论进行深化。认知语言学家Lyons(1995)、Croft 和 Cruse(2004)、Ungerer 和 Schmid(2006)、Saeed(1997)等都有介绍“三域”理论,存在三个概念域的观念为研究者所认同。尽管Sweetser的研究成果影响深远,但是研究对象并没有扩展到其他的词法和句法结构。Dancygier(1998)、Kuhlen 和 Kortmann(2000)等国外学者对“三域”理论的研究也局限在复句范围内。

Anna(2000)试图用其他理论阐释Sweetser提到的相关语言现象。Foolen(1992)对“三域”的普适性提出质疑,某个词到底属于哪个域在很多情况下是难以区分的。更有一部分学者则对“三域”的引申机制感兴趣。

(二) 国内相关研究

1. 起步阶段(2003—2008年)

这一时期的重点在于解释“三域”理论并结合汉语进行初步运用。汉语中一些有特点、有意思的语法现象被发现,但数量不多,尚未形成体系。另一方面,学者开始运用“三域”学说补充、丰富过往研究。

毕永峨(1994)较早沿着Sweetser(1990)的“三域”概念把副词“也”区分出三个话语平面。但真正结合“三域”理论研究汉语且影响力大的是沈家煊(2003)。沈文将“三域”概括为“行、知、言”三域:行域指现实的行为和行状,跟“行态”或“事态”有关;知域指主观的知觉和认识,跟听说双方的知识状态有关;言域指用来实现某种意图的言语行为,如命令、许诺、请求等。之后沈家煊(2008)通过分析语篇的“三个世界”,从形式上证明三个概念域存在的合理性,再次说明汉语复句是有行、知、言三域的。这一阶段针对复句或关联词的研究还有李晋霞、刘云(2004),张宝胜(2006),李会荣(2008)等。

除了分析汉语复句,“三域”理论还可以运用于分析汉语实词。曾立英(2005)对李临定(1990)所做的带小句宾语的动词的分类做了认知解释。有些动词如“看”存在Sweetser(1990)所说的身心相关的(psychosomatic)现象,是“以身喻心”的一种隐喻。方梅(2005)借鉴“三域”学说,论证认证义动词后置是虚化为表达说话人视角和态度的语用标记,反映了行域和知域的差别。伊藤大辅(2007)认为根据“高兴”后接小句宾语的主语不同可分为知域(第一人称)和行域(第二、第三人称)两种。

“三域”理论还能用于分析汉语构式。以往研究认为“V就V在P”格式的典型语义是主观评价,宛新政(2006)在此基础上提出了自己的新观点:“V就V在P”格式的多义性分别对应三个概念域。王灿龙(2008)认为“非VP不可”格式中“不可”的隐现条件可用“三域”解释。

一些特定的语词也能用“三域”理论进行分析。史金生(2005)把“要不”分为四类,考察它们在“三域”的分布情况。颜红菊(2006)83-84指出“真的”的语义引申方式是 “语用功能主观化的过程”,也是“成为话语标记的演变过程”。随利芳(2007)19-22指出“说”和“道”不能与表示言域的动词结合,它们前面的动词只有行域的用法。

刘丹青(2008)将“三域”理论运用到方言中,他认为粤语的后置成分“先”“添”存在跨域用法,并用跨域投射进行解释,认为“先”应区分行域和言域两个,言域的用法是行域“先”的用法投射所得。李佳樑(2008)注意到上海话句末语气词“伊讲未料” 也存在跨域用法,认为主观性是推动“伊讲未料”从叙实域向认识域、言行域扩展的动因。

2. 探索阶段(2009—2013年)

随着研究对象、视角不断拓展、深入,学者或提出新问题,或深化起步阶段的已有研究,以此来印证“三域”理论的可行性。(潘晓军 2009;王丽超 2011)基于语料的描写更为详实细致,共时层面的比较研究愈发受到关注。(曾海清 2009;郭继懋 2010)

李宇凤(2010)从语用回应的角度对反问否定的意义进行了系统梳理,认为行域和言域否定属于道义情态否定,知域否定是认识情态否定。肖治野、沈家煊(2009)按照“三域”学说给句末助词“了2”划分出三个简明扼要并相互联系的概念域,将“三域”理论用于句末助词的研究。这一研究引发了方言“了2”相关句末助词“三域”研究的 热潮。

这一阶段将“三域”理论用于方言研究。张宝胜(2011)、邓思颖(2013)分别从河南汝南方言、香港粤语讨论肖治野、沈家煊(2009)提出的“了2”语义框架,通过比较加深了对方言“了2”形式的认识,凸显各功能之间的联系。周敏莉(2012)考察新邵湘语的先行体貌助词“嘚”的语义语法特点,其结论支持行、知、言域是一个连续体,存在交叉情况。邓思颖(2012)进一步从句法学的角度分析表示言域的“先”的句法地位,以此解释粤语后置成分“先”的跨域用法。

副词继续成为“三域”研究关注的对象。王丽香(2011)比较了总括范围副词“都”与“一概”,认为二者对三域具有不同的选择倾向性及语用功能。肖治野(2011)把副词“也”的一些看似没有联系的不同义项归入一个统一的语义框架,指出毕永峨(1994)研究副词“也”的时候混淆了知域义和言域义。

特定语词的“三域”研究成果丰富,尤其是话语标记。胡斌彬、俞理明(2010)认为“再说”由表示言说的动作义转为主观情态义是从行域到言域的转变,这一过程没有经历知域。曹秀玲(2010)考察“我/你+说/想/看”格式发展为话语标记的过程,认为“说/ 想/看”经历了三个域的依次变化。乐耀(2010)认为“最好”从词语演变为副词的过程展示了“三域”的语义分布。邱闯仙(2010)区分了表示心理活动的“你想”和表示认识的“你想”,前者属于行域,后者属于知域。

3. 深入发展阶段(2014年—至今)

经过近十年的发展,学者们在构式语法、话语标记、句法和词法研究上取得了显著成果。随着“三域”理论在汉语语法中的广泛运用,越来越多的学者注意到其中存在的问题和局限,如范振强(2014)、李晓琳(2014)、张健军(2015)、周振峰(2016)等重新思考了该理论的解释力。

共时比较研究还在继续。吕叔湘(1980)认为连词“还是”的用法和“或者”相同,都能表示选择关系;而郭燕明(2018)用“三域”研究“或者”类复句,结论是“或者”在行域一概不能换成“还是”,在知、言域一般可以替换。

构式研究不再仅仅局限于个案的描述。陈一(2019)对构式整合的操作机制进行说明,认为“包括i在内的C”经历了从客观报道语篇过渡到较多用于主观化语篇的过程。宗守云(2016)将“还X呢”构式分为行域贬抑、知域否定、言域嗔怪,借助“三域”理论强调区别同形构式和多义构式的重要性。

肖治野(2016)将普通话虚词统一分类考察,摆脱之前零星的虚词研究。方言句末助词的“三域”研究成果集中在粤语。梁慧敏(2016)借鉴“三域”理论探讨了粤语句末助词“啫”的表意和功能特征。胡伟、甘于恩、林洁瑶(2019)认为石岐粤语完成体助词“铺”和“喇”句末连用与普通话“了2”的“三域”概念有对应关系。

杨艳(2019)从认知语言学的角度,分析指示代词从指别空间发展为指别时间、指别人际关系的语义,强调指示代词的知域概念贯穿行域、言域概念的实现过程,必须先通过知域对该空间位置的感知后才能完成。其结论支持沈家煊(2008)的看法,即心理世界作为连接物理世界和语言世界的中介是不能省略的。

三、 汉语语法“三域”研究的思路和优势

(一) 研究思路

汉语语法的“三域”研究思路可以分为两个方面:

1.分类。描写研究对象在“行、知、言”三个概念域表现出的语义特征,这是最基础的部分。如果缺少有效准确的描写,那么文章的解释部分也会是片面的,甚至是错误的。沈家煊(2003)从小句的不同性质出发,说明因果类、转折类、并列类等复句类型的三个域的区别。以因果复句为例:

(1) 张刚回来了,因为他还爱小丽。 [行域]

(2) 张刚还爱小丽,因为他回来了。 [知域]

(3) 晚上还开会吗?因为礼堂里有电影。 [言域]

例(1)说明事理上的因果关系,事理是行为的准则,因此这个“因为1”属于行域。 例(2)说明推理上的因果关系,因此“因为2”属于知域。 例(3)的原因从句是说明做出“提问”这一言语行为的原因,因此“因为3”属于言域。行域、知域、言域的概念与人们认知世界的方式密切相关,反映人们对世界的认知。运用“三域”理论的第一步,就是充分描写研究对象在三个概念域的分布情况。

2.区别。基于行域、知域、言域存在相互交叉的语言事实,“同形歧域”现象不可避免。因此要重点解释清楚各自概念域的边界。从形式上看,行域可以在两个分句之间加一个“是”字使复句变为单句,知域义和言域义都不能这么变。“行、知、言”三域有时区分得并不明显,这一点已有学者指出(如沈家煊 2003;肖治野,沈家煊 2009等)。解决办法主要是通过插入语(“我觉得”“我说”等)、副词(“已经”等)等形式来帮助判断、 测试。

方言的情况往往错综复杂:碰上句末助词可以叠加连用时,为了更好说清它们的语义特征,就需要考察它们分别位于怎样的句法层次。以粤语为例,邓思颖(2013)用形式句法学分析粤语“了2”两种语音形式阴去调“喇la33”、阴平调“啦la55”在三域的分工,提出“三域”的分布可以用以下句法层级结构表示:

[言域/知域 抽象动词[行域 P ]]

沈家煊(2001)认为“主观性”(subectivity)是指在话语中含有说话人“自我”的表现成分,说话人在说出一段话的同时,表明自己对这段话的立场、态度和感情,从而在话语中留下“自我”的印记。自“三域”理论引入国内,学界就关注到从主观性角度能更好区分行域与知域、言域,探讨主观认识与言语行为蕴含的“自我”成分。

大约从2006年开始,学界把“三域”理论与主观化理论相结合,尝试从共时和历时两个维度切入,贯彻“普—方—古”比较的研究思路。如颜红菊(2006)认为“真的”在行、知、言三域的引申是“语用主观化的过程”;郝静芳(2013)认为因果复句的“三域”,从行域到知域到言域,主观性不断增强;梁珊珊、陈楠(2018)通过计量统计的方法,认为连词所引导的分句主观性大小,决定了连词的主观性大小,而连词的主观性也会影响句子的认知和合法性。

(二) 研究优势

“三域”理论对于研究汉语语法具有显而易见的效果和深远意义。肖治野(2016)指出不少学者在运用“三域”理论的时候,已经意识到以下两点:一是不同词语在行、知、言三域的分布和使用频率是有别的;二是三个域的界限有时并不明显,存在相互交叉重叠的情形。

1. “三域”理论建立了一个既相互联系又简洁明了的语义框架。肖治野、沈家煊(2009)认为过往对句末助词“了2”的描写,存在过于繁杂和过于概括两种倾向。萧国政(1999)分离出的八种“相互对立不交叉”的意义过于绝对,缺乏语义联系,吕叔湘 (1980)直接将“了2”概括为一个意义,解释起来很牵强。虽然赵元任(1968)意识到“了2”意义之间的联系,但多数意义的联系还是不明显。对此,肖治野、沈家煊(2009)主张将普通话“了2”划分为“新行态的出现(了行)”“新知态的出现(了知)”和“新言态的出现(了言)”三种用法,把“了1”的语义归入行域。“三域”框架能更好说明“了2”不同用法的区别和联系,也一并说明“了2”与“了1”的区别和联系。

2. “三域”理论说明了许多过去阐释不清的语言事实。沈家煊(2003)认为以往对复句语义关系的研究缺乏“三域”的概念,或是不能明确区分并一以贯之,导致研究结果系统性不强、概括性不足。王维贤等(1994)、邢福义(2001)、张斌(2002)只依照事理,在行域概念判断复句是否成立,事实上如果进入知域、言域,那些被判定不成立的复句均可成立。比如文炼(2002)认为例(4)是病句,因为父承子业不合 情理。

(4) *虽然他读了文科,他父亲却是研究科学的。

这是在行域内考虑,如果进入知域,例(4)’是可以成立的:

(4) ’ 虽然他读了文科,他父亲(我)却(推断)是研究科学的。

3. “三域”理论特别适用于分析不同层次语气词的连用或共现情况。胡明扬(1988)提出北京话“语气助词”的叠用顺序为:

的/了+呢、吧/吗/嚜+啊/哎/呕

肖治野(2016)认为句末语气词“的”“了”是能够连用的,句末语气词“的”不是所有情况下都作为一个表示“已然”的体标记。比如:

(5) 婚,既然可以结,当然也就可以离,再正常不过的了。例(5)的“的”并不是针对某个已然的事态,而是说话人的评价和判断,属于认识范畴。“了”也属于知域,二者的连用体现了它们在知域层面的相容。

邓思颖(2019)把粤语的助词大致划分为表示事件、时间、焦点、情态、疑问、祈使、感情等七类,运用“三域”理论讨论粤语句末助词“喇”(“了2”)和其他句末助词的连用共现情况。林华勇(2015)从“三域”角度出发,对廉江粤语表示传信意义的语气助词进行分类,使之清晰简洁,系统严谨。

4. 为近义词的辨析提供了新角度。侯贤凤(2016)把“赶紧”类方式副词在“三域”的分布做了系统梳理,发现“赶紧”和“赶快”能居于三个概念域中,“赶忙”只能居于行域和知域,“连忙”只能在行域出现。只有在同一个概念域中的副词才有可能进行调换,能否成功调换还和句子语义、语用相关。运用“三域”理论可解决以往辞书循环定义、交叉定义的问题,为近义词比较提供新的途径。

四、 “三域”研究面临的挑战

在“三域”理论研究的起步阶段,将“行域→知域→言域”看作一个连续统具有一定的逻辑基础,符合人们认识事物的过程。但是近几年来“三域”理论面临如下挑战:

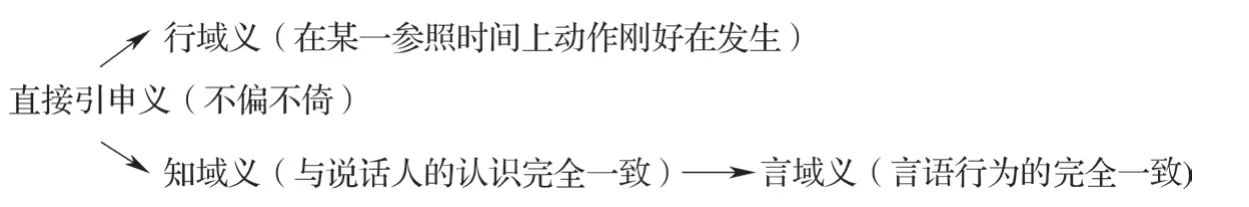

(一) “三域”引申方式需要具体情况具体分析。周振峰(2016)结合历时语料,认为话语标记“你看”是直接从“行域”(你看1)发展到“言域”(你看2)的,并未经历“知域” (你看3)的过渡。直接证据是“你看2”形成于南宋,“你看3”最早出现于清朝。二者用于有疑而问的疑问句时呈现互补分布状态,进一步证明它们是由“你看1”分化出来的结果。王媛媛(2006)也持“你看1”直接分化出“你看2”和“你看3”的观点。沈家煊(2008)用人类语言的“自反性”(reflexivity)和“语力”这两个特性解释“言域”存在的合理性。李为政(2017)认为因果复句只有行域和知域,言域只是说话人现场的言语活动,与分别代表客观和主观的“行域”“知域”不处在同一层面,不同语境下可归在行域或知域,没必要将其独立。李晓琳(2014)认为不是所有的时间副词都有三个认知义,同时类时间副词“在”只有行域义;先时类时间副词“早就”只有知域义,“已经”兼有行域义和知域义;“已经”的语义引申途径是:本义(两个空间上的间隔)→行域义(两个时间上的间隔)→知域义(两种量的差异),而同时类时间副词“正”具有三种语义,引申关系 如下:

(二) “三域”语义演变机制是隐喻还是转喻?从行域到知域再到言域的演变过程,通常被认为是隐喻机制在起作用。如Sweetser(1990)认为共时层面的语义变异是不同认知域的隐喻投射,隐喻是人类认知世界的基本方式之一,用隐喻解释语义演变有很强的说服力。Bybee(1994)和Traugott(2002)则认为语义的邻接关系才是语义演变的主要机制,而非投射关系。可见,国外学者争论的焦点之一,是在特定的语法化过程中,是否只有隐喻或转喻一方发挥主要作用。范振强(2014)倾向于三域语义引申是隐喻机制和转喻机制共同作用的结果,并不是非此即彼。转喻也是三域语义演变的重要机制,Sweetser也不否认转喻在语义演变过程中的作用,也承认语法化是渐变过程。范振强借助Langacker(2008)的概念参照点认知方式,描写了三域中的转喻、隐喻机制,如图1 所示:虚线箭头表示语义演变的渐变过程,体现的是邻接的转喻关系。经过一连串转喻后超越某一认知域进入另一个认知域,就变成了隐喻。实线箭头表示的是不同认知域投射的过程,体现的是相似的隐喻关系。

图1 三域中的转、隐喻机制

(三) 明确区别三个概念域的做法值得商榷。张宝胜(2011)列举了不少三域重叠交叉的例子,如:

(6) 虽然他很高兴,但是他没有被录取。

(7) 她上班要么坐地铁,要么打的。

例(6)可理解为知域(“虽然他很高兴,但我还是推测他没有被录取”),也可以理解为言域(“虽然他很高兴,但我还是要告诉你们,他并没有被录取”)。例(7)除了行域义外,还可以理解为知域(“根据我的知识,我推断:她上班要么坐地铁,要么打的”)。张健军(2015)认为,复句概念域的归属判定实际上采用的是显性标准,即添加不同的语词创造句内环境来外显概念域的所属;例(7)还可以理解为言域(“我告诉你,她上班要么坐地铁,要么打的”),囊括三种意义。以添加标记性语词作为判断标准,其结果却导致操作对象实现所有潜在的分类可能性。张文认为,单纯地把概念系统和语言系统的交互关系,转化为语言系统内部的结构语义关系,其合理性值得进一步 讨论。

五、“三域”研究的不足及展望

一个语言形式常常具有多于一种含义或解释,Sweetser(1990)认为这一普遍常见的语言现象与人类认知密切相关,多功能词的不同意义可以通过“行、知、言”三域联系起来。在分析某一语言形式时,语义结构才是最重要的特征,而不是句法结构。Sweetser(1990)145强调:“三域”理论作为共时语义理论,可以很好地检视语义的共时多义性和语义变化,但不能只依靠它去阐释语义的历时演变。

汉语语法的“三域”研究主要通过共时描写,重视运用测试、比对等手段,力求有效、准确地描写和解释有关现象。对涉及语法化、主观化等演变的问题,通常做法是结合早期历史文献语料进行比较分析。现在,越来越多的学者关注到“三域”理论带来的全新的语义描写框架,其研究对象和思路愈加多元。表现为:研究范围的不断扩大,与主观化、语法化理论相结合,在共时描写的基础上借助早期历史语料。但是,目前的“三域”研究也存在以下不足。

(1) 大多数成果只是简单给某一语法现象进行“三域”划分,缺少对“三域”理论适用性的反思。

(2) 有些研究陷入循环论证的陷阱,空套“三域”理论,强行赋予某一语法现象“行、知、言”三个概念域,缺乏强有力的解释。

(3) 着重分析某一个案,未能以小见大,以点带面。具体对某一词类、句类的“三域”研究还较少,忽略说话人和听话人语用交际的角度。

(4) 缺少类型学视野,较少进行跨语言、跨方言的比较。

针对上述不足,“三域”理论今后可加强以下方面的研究。

(1) 对其适用性、概念域划分等问题进行深入思考。例如行域用法能否直接投射到言域用法?这不仅需要对“三域”理论自身予以思考,更需要有语言事实作为证据。目前的个案研究缺乏对“三域”理论的思考和创新。汉语语法的功能及演变模式不是单靠“三域”理论就能完全解释清楚的,更不应牵强附会。

(2) 要加强类型学的眼光。汉语是分析性语言,语气词系统较为复杂。那么,具体在方言的表现上,尤其是句末助词的“三域”表现上,各大方言以及普通话之间存在哪些共性和差异?需要通过反映比较才能得知。如果只是把“三域”理论单独用于分析某一语法现象,不进行跨语言、跨方言比较,很难对该语法现象有一个清晰完整的认识,其中蕴藏的类型学共性也无法界定。

(3) 以“三域”理论为背景,加强共时与历时的结合,进一步挖掘“行、知、言”三域与体貌、情态、语气等范畴之间的联系。Sweetser(1990)148建议将语义研究放置在更广阔的历史和认知背景中进行考察,重视语义结构反映出的隐喻特征和人类对世界的认知方式。