四川方言句末助词“哆”

侯雨婷

(北京语言大学语言学系,北京 100089)

一 、引言

四川方言中的句末助词 “哆”,无论是在使用频率上,还是在使用范围上,对语言表达所起的作用都是不可忽视的。许多研究方言的学者也早就注意到了“哆”在口语中使用的问题。张一舟等(2001)[1]60对“VP哆”结构表达的两种意义进行了分析;王苗、马坤(2015)[2]对“哆”的语义及语用进行描写,强调“哆”有完句、接续语篇、延续话题的作用,并认为“哆”还可再细分为“先行”“勉强”“趁机”“条件”四种不同的语用类型;欧雪雪(2019)[3]47对“哆”的句法语义作了分析。这些学者都将研究重点放在了 “哆”的语义和用法上,从这两种角度对“哆”进行把握。但目前还没有学者对“哆”在句法中所处的位置进行界定。本文将根据生成语法中制图理论的分析,对“哆”可能所处的句法位置进行分析和说明。

本文的理论基础是由Cinque(1999)、Rizzi(2004)、Cinque&Rizzi(2008)等学者倡导的“制图理论(Cartography approach)”。早在20世纪80年代,一些语言学家就注意到了语法结构内部的层级性问题。如Steven Abney(1987)[4]54提出了限定词组假说(DP-Hypothesis),对名词词组内部的结构层次进行了分析;Richard Larson(1988)[5]提出了动词词组壳理论(VP-shell),对谓词词组的结构进行了分析;Jean-Yves Pollock(1989)[6]提出了屈折词词组分裂假说(IP-split Hypothesis),对屈折词的功能语类内在结构的层级系统进行了分析;Rizzi(1997)[7]281-337提出了标句词词组分裂假说(CP-split Hypothesis)。这些理论促进了学者对语言层级系统的思考,之后的学者对CP、IP、NP、PP、AP等内在层级结构进行了深入研究,发现在这些结构内部,也存在着层层细分的结构。

制图理论正是在这些研究中一步步成长起来的,成为了生成语法中最重要的研究方案之一。它主张从语言的普遍性出发,揭示人类语言现象的复杂性和内在层级结构简单性之间的关系,并强调语言结构具有普遍性,所有的语言都能够在这一层级结构中统一起来。制图理论最主要的目的就是探讨自然语言中句法成分内部具有的层级结构,并对这个层级结构中的成员进行定位。我们也将从语言的层级系统出发,依照制图理论的研究思路,以“哆”为主要研究对象,探讨四川方言中句末助词内部的层级结构,并在前人研究的基础上去推测“哆”在句法中可能所处的句法位置。

二、“哆”的主要意义及句法表现

(一)语义表现

“哆”主要出现在带有先行体意义的句子中。张一舟等(2001)认为:“先行体表示一个行为、事件的发生,须以另一行为、事件作为先决条件,或在另一行为、事件完成之后。”[1]60“哆”作为先行体标记的句末助词,对句意的表达起了重要作用。如:

(1)你慌啥子安(慌什么呀?),等我吃完饭哆。

(2)等电影散场了哆嘛,我在外头(外面)等你。

(3)你先起来了哆,我就带你去买衣服。

(4)你在手机上先预约了哆,不然等哈儿(等一会儿)进不去。

例句中的“哆”都出现在句尾,带有先行体的特殊语义。“哆”的意义在一定程度上表达了两个句子时间上的先后顺序,事情的发生都需要以“哆”前面的动作行为为前提条件。这里“哆”所表达的意义与现代汉语的“……再说”类似。

对于“哆”在句意表达上的特殊作用,我们可以根据带“哆”和不带“哆”的例句来把握,如:

(5)你走嘛,我要先把饭吃了。

(6)你走嘛,我要把饭吃了哆。

这两个句子中,前面词汇内容完全一样,唯一不同的是后面的句末助词成分,一个带“哆”,一个没有带“哆”。虽然只有一字之差,但是表达的意义却有很大的不同。例(5)句子在表达句意的时候,强调的是“吃饭”这一行为动作,但是例(6)句子所表达的意义不仅是“吃饭”这个重点,还会暗含“吃饭”这个行为动作发生之后会继续的其他行为。加了“哆”的句子在表意上更强调两个动作行为的先后顺序,虽然后一个行为动作在句中没有出现,但是我们能够根据“哆”这样的句末助词推导出句中强调的行为动作之后,应该还会有其他的动作发生。

(二)句法表现

“哆”出现在VP的后面,充当句末助词成分。同时“哆”对它前面的成分有一定的限制,它要求在之前出现的VP必须是一个复杂的结构,即不能以光杆的形式出现,VP必须带一个表示量的成分或者表示时间性的成分或者表示结果性的成分,如:

(7)等我耍一哈哆 。——*等我耍哆。

(8)我们先想想哆。——*我们想想哆。

(9)你先听我说了哆。——*你先听我说哆。

(10)好久嘛?你总要等我洗干净衣服哆噻。——好久嘛?你总要等我洗衣服哆噻。

以上例句中,不合语法的句子都用*号标出来了。这些不合语法的句子要么是被删掉了表数量性的成分,要么是被删掉了表时间性或结果性的成分。造成句子不合语法的原因,也在一定程度上跟先行体表达的意义有关。一般这样的句子都强调的是一个动作先发生,另外一个动作后发生,并且后发生的行为动作必须以前面行为动作的结束为条件,这就要求表达前面动作性成分的时候需要有数量、结果、时间性成分帮助表达。

根据Rizzi(1997)[7]对句子的层级分类来看,句子可以分为词汇层(Lexical Layer)、屈折层(Inflectional Layer)、标句层(Complementizer Layer)。位于下层的词汇层一般都是以动词为核心的实词层次,越往上走,词的意义就越虚。“哆”就是处于标句词层的句末助词,当然处于标句词层的句末助词的内部也存在一定的层级。

三、句末助词的层级

Huang(1984)[8]根据语言中句子所提供信息量的大小将语言分为两大类:一类是需要听者投入的,需要借助多种手段来理解句子的“冷语言(cool language)”;一类是不需要听者过多投入的,句子已经提供了丰富信息的“热语言(hot language)”。邓思颖(2019)认为这样的分析同样适用于句末助词的分类,即热语言中,句末助词比较多,冷语言中没有句末助词[9]。汉语属于中间层级,虽然未如像粤语句末助词体系丰富,但句末助词的体系也很庞大,所以对句末助词的研究也是学界比较关注的问题。

和名词词组、动词词组、屈折词词组一样,句末助词也是有层级的,不同层级的句末助词表达的语气类型不同。关于句末助词的层级性以及句末助词的分层问题,许多学者都已经注意到了,并对句末助词的分类以及层级切分做了研究。这些研究都取得了丰富的成果,加深了我们对句末助词系统层级性的理解。

胡明扬(1981)将句末助词分为以下三种:表情语气,如惊讶、不满、赞叹等;表态语气,如强调、肯定、委婉等;表意语气,如呼唤、祈求、命令、应诺等[10]129-134。

朱德熙(1982)在谈到句末助词层级时,认为句末助词应该有三组,分别是表示时态的,如“了2、呢1、来着”,表示疑问或祈使的,如“呢2、吗、吧1、吧2”,以及表示说话人态度或情感的,如“啊、呕、嚜”,并认为这三组句末助词在句子中的顺序固定,第一组在最前面,第三组在最后[11]207。

黄伯荣、廖旭东(2007)根据“的、了、呢、吧、吗、啊”在句子中出现的先后顺序,将句子分成了三层:第一层:“的”;第二层:“了”;第三层:“呢、吧、吗、啊”,并且认为连用的两个或者两个以上的语气词不是直接组合的,而是处在句子结构的不同层次上[12]32。

熊仲儒(2013)认为从汉语的层级性看,汉语的句末助词应该分为四层,分别是Mo4:的;Mo3:了2、呢1、来着;Mo2:吗、呢2、吧1、吧2;Mo1:啊、呕、欸、嚜、呢3、罢了。其中Mo1处在最高位层次,Mo4处于最低的层级[13]106。

邓思颖(2015)从粤语方言的角度出发,将粤语句末助词分为了七大类:事件类、时间类、焦点类、情态类、疑问类、祈使类、感情类。这种句末助词排列的顺序其实指句末助词与动词距离远近有相关性,事件类离动词最近,感情类离动词最远[14]287。

陈振宁(2018)从语料库多维特征聚类关联的角度对成都话中的句末助词进行了研究,将成都话句末助词系统所体现的功能分层形式用一个分层图表示:命题在最内层,之后是言语行为、判断、评价、力度[15]22。

从这些研究可以看出,句末助词系统其实也是一个有着严密层级关系的结构,每一个句末助词都是整个系统中的成员,按照固定的顺序在句法结构中依次出现,彼此之间相互影响又相互独立,作为表示先行体标记的句末助词“哆”也一样处在这个严密的层级体系中。

四 、“哆”所处的句法位置

对句末助词进行归类是一个很难的问题,因为句末助词自身的意义都非常轻,没有实际的词汇意义,它的意义大多是由整个结构赋予的,所以判断句末助词要从结构以及句末助词出现的环境出发。张一舟等(2001)[1]339在对成都方言的研究中,将成都方言的语气词归纳为三类:事态类语气词、疑问类语气词和情态类语气词。这些不同类型的句末助词在句法位置上的层级关系是不一样的。我们可以根据多种句末助词共现的情况来对句末助词的位置进行定位。如:

(11)现在走蛮不走(现在走不走),是要先把电影看了哆蛮?

(12)等我把这集电视剧看了哆嘛。

(13)等我想哈哆哈,我现在一下子记不起来了。

(14)慌啥子慌,你总要等我下班了哆噻。

(15)搞了半天,吃个肉还要等我走了哆嗦。

(16)你先去看哈哆呗。

例(11)“哆”后面的句末助词“蛮”是四川方言中表示疑问的句末助词,有点类似于现代汉语中的“吗”。例(12)中的“嘛”属于助词连用的合音现象,属于“嚜(me)+啊(a)”的合音(胡明扬 1981)[10]125,用在这里表示商量的语气。四川方言中的“哈”分为两类,一个是表疑问语气哈1,一个是表情态语气哈2(张一舟2001)[1]346。例(13)中的“哈”就是表情态的用法,带有一种商量、征求别人意见的委婉语气;例(14)中的“噻”也是方言中表情态的特殊句末助词,在句子的末尾通常是带出某种结果;例(15)中的“嗦”表达了一种知道真相之后恍然大悟的语气,同时带有一种猜测揣度的语气;例(16)中的“呗”和“嘛”一样都是属于助词连用的合音现象,属于“吧(ba)+哎(ai/ei)”的合音(胡明扬 1981)[10]125。

从例句中可以看出,表示疑问语气的“蛮”以及表情态的句末助词“嘛”“哈”“噻”“嗦”“呗”都处在句子的最外层,比“哆”距离动词的位置更远。这也就表明,在整个句法层级结构中,“哆”所处的句法层级应该要更低一些,疑问句末助词和情态句末助词处于更高层的位置上。那么我们就可以根据这样的标准给“哆”确定一下排序,应该是从低到高“哆—疑问句末助词(蛮)—情态句末助词(嘛、哈、噻、嗦)”这样的顺序。

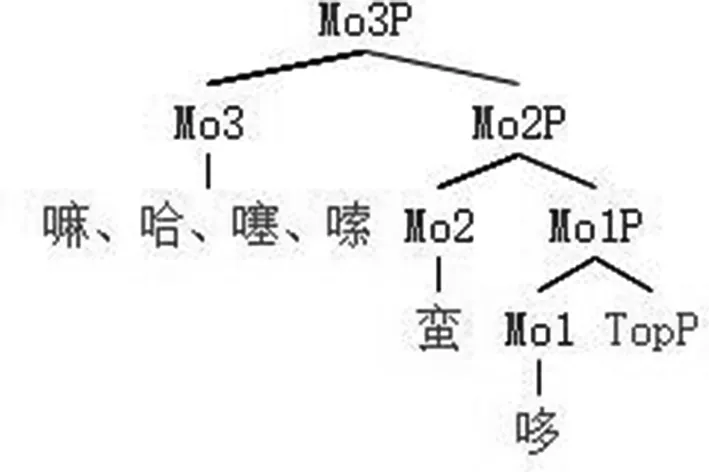

图1 句末助词层级树形图

张一舟(2001)认为句末先行体标记的句末助词“哆”属于事态这一类。从事态类句末助词所表达的事件发生进程的角度出发,又将事态类句末助词细分为已然态、未然态、持续态(包括进行态)、将然态(包括先行态)[1]339。从这种分类可以看出,“哆”是属于事态类句末助词中将然态这一类。这种分类方法,跟句子表达的意义有一定关系。从分类的角度出发,我们认为表示事态类的句末助词系统内部也存在分层的问题。这种分层的问题可以根据表事态类的句末助词共现情况来判断。因为表示事态类的助词在四川方言中也有共现的成分,比如说表示已然体的“了”就能跟表示先行体的“哆”共现。如:

(17)你先把作业做起了哆。

(18)你都不晓得先过哈脑子了哆蛮。

(19)你试一哈了哆嘛。

(20)等他看完电视了哆噻。

例句中的“哆”前面都有“了”与之共现,“了”表达特定的与事件时间有关的信息。陈前瑞(2016)[16]在对完成体和经历体的研究中,将完成体语用性质的用法归为五大类:结果性用法、经历性用法、持续性用法、新情况用法、先行时用法。并在此基础上对词尾“了”和句尾“了”进行了研究①,认为这两个“了”都具有完成体的多种用法。

词尾“了”具有结果性用法和先行性用法,如:

孩子写了作业,多玩一会儿没事。

明天我们吃了饭就走,啥也不说。

句尾“了”具有结果性、持续性、先行性、新情况用法,如:

有人偷走我的钱包了。

我等了他一个小时了。

吃了就走。

尼克松辞职了。

实际上,例(17)至例(20)中,“了”就是陈前瑞所说的完成体的先行性用法,表达的是两个动作一前一后先后发生。

陈前瑞指出,“吃了就走”为汉语先时性用法的原型例句,其中的句尾“了”只表示“吃”与“走”的时间序列,并没有因果关系。这其实就跟四川方言中“哆”前面的“了”表达的意义一样。只是在这里,张一舟将“了”归入到已然体中,这并不跟陈前瑞表述的“了”带有先行性用法相矛盾。其实也很好理解,“了”确实是存在于表示先行性的句子之中,只是它一般出现在表示已发生的动词性成分后面,表示动作行为的结束,结束之后才有接下来发生的其他动作。如“吃了就走”这个例子,“吃”是先发生的动作,“走”是后发生的动作。只有“吃”这个动作结束之后才有“走”这个动作,“了”在这里标示的是“吃”这一动作行为的结束。

所以从表已然的“了”和表先行的“哆”这两个事态句末助词共现的角度出发,我们可以看出“了”所处的位置比“哆”更靠近句子核心,也就是说“哆”在句法位置上应该是高于“了”的。所以事态类的句末助词内部还是存在结构层次区别的,表示已然的句末助词的位置相对比较低,表示先行的句末助词位置相对比较高。

综上所述,我们从具体的语料中分析了多重句末助词共现的情况,并最终确定了“哆”的大体位置。所以从句法层级的角度来看,可以得出以下由低到高的层级顺序,即“表已然的事态类句末助词—表将然的事态类句末助词—疑问句末助词—情态句末助词”。

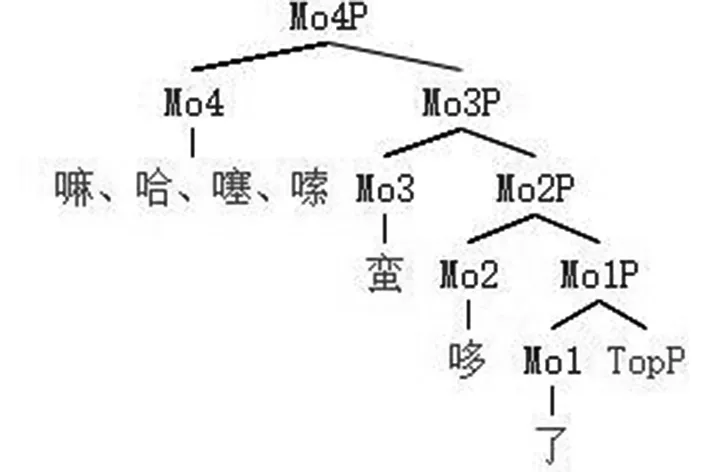

图2 句末助词层级树形图

从这一点来看,句末助词的层级结构确实还有待研究,需要从方言对比的角度多方位考察,才能更加深入了解句末助词系统的内部构造。对于句末助词层级问题的考察,我们也可以利用司富珍教授“缩放镜”思维来作为研究的起点,司富珍(2019)认为,用思维“缩放镜原则”去看待句法制图,可以较从容地根据研究的需要或细致或概要地观察句法结构及其接口部门的所有结构[17]。我们现在看到的只是一个缩小后的句末助词大类,如果用放大镜逐渐放大,会发现里面的内容还有很多,每个小类之中还可分为更细的小类。我们作为语言研究者,就相当于是拿这个放大镜的人,只有好好利用自己手中的放大镜,才能得到更加细化的语言图景。

五、其他方言的例证

在不同的方言中都有表达先行体的句末助词,并且这种句末助词的方言使用面积非常广泛。

吴璟丽、张超(2021)对贵州方言中存在的先行体助词进行了研究,并对贵州境内各方言点中先行体助词的地理分布概况做了说明。作者指出,贵州境内大致有七个先行体助词,即着、倒、都、哆、叨、来、凿。这些助词的使用散布于遵义、铜仁、黔西南、黔东南等多个片区。从与其他句末助词共现的情况来看,他们将先行体助词所在的小句结构表示为“等+谓词性短语+先行体助词+句类句末助词”这样的层次[18],这跟我们研究的“哆”的层次是大体一致的。如:

(21)你喊我打猪草,还是等我把饭吃了都吧?(吴璟丽 2021)

李小平(2014)对河北方言中存在的语气助词进行分析,观察到“着”表示先行语气的意义。河北方言中“着”的用法和四川方言中“哆”的用法相似。李小平分析了使用“着”的条件:动词的后面必须要有表示完成的助词“了”,并且“着”的后面还可以出现句末助词“吧、哇”等[19]。如:

(22)给我买个新书包吧?(李小平 2014)——等你考了第一着吧。

陈青山(2011)对湖南汨罗方言中的先行体助词“正”进行了研究,指出汨罗方言中的“正”只能出现在句尾,并且后面还可以带其他的句末助词[20],如:

(23)贼要我拿一千块钱把他。(陈青山 2011)——而答应正喃。

萧国政(2000)对武汉方言中“着”的三种用法进行了研究,其中有一种就是表示先行的用法[21],如:

(24)不管怎么样,你们把这个任务完成了着。(萧国政 2000)

从这些方言中的先行体句末助词可以看出,语言中确实是存在这样的句法位置供这些句末助词投射。在语言表达上,这些句末助词的地位也是不容忽视的。所以在考虑句末助词的层级问题时,我们也应该将“哆”这类表先行的句末助词考虑进去。

六 、结语

文章对四川方言中句末助词“哆”进行了考察,并在考察其用法的基础上,通过其所处的句法环境,确定了“哆”在句法上所处的具体位置,并绘制出了句末助词的层次树形图。其实不仅仅是 “哆”这样的句末助词,四川方言中还存在着许多其他的句末助词类型,这些助词都处在一定的层级结构中。除四川方言之外,其他方言也可能存在多种多样的类型。所以用“高倍放大镜”去对这些可能存在的句末助词的句法层级进行分类,也是我们可以着手研究的重点领域,特别是跨方言、跨语言的对比,这些研究更为重要。

注释:

① 这两个”了”的性质有所不同,一般认为词尾”了”是结构助词的用法,句尾”了”是语气助词的用法。黄伯荣、廖旭东的《现代汉语》中有对这两者进行明确的区分。胡明扬(1981)在对语气词的研究中谈到,语气助词“了”和相应的结构助词、时态助词很难截然分开,所以他将“了”称为结构语气助词。在本文中,我们主要探讨的是位于句尾作为语气助词的“了”,认为“了”和“哆”都是句末语气助词。