理学思想下王澍书论研究

⊙ 黄泽昕

一、理学影响下的王澍书学思想的形成

清初,理学仍然占据思想界的主导地位。首先,清代前期政治文化都处于高压状态下,儒家思想以规范社会行为,构建道德规范为己任,深得帝王追捧。为巩固来之不易的、从马背上打下来的王朝,帝王将理学视为统治人民心性的有力武器,由此,理学便自觉承担起维护统治、教化人心的重任。在统治者的支持下,理学运用政治力量,取得官方哲学的正统地位,科举和教育制度无疑最能说明:首先,顺治时期,“四书”、《易》、《诗》、《书》等经典仍为科考内容,“康熙二十九年,兼用《性理》《太极图说》《通书》《西铭》《正蒙》。五十七年,论题专用《性理》”[1],私塾蒙学将义理经典作为教材,对于自小浸淫在传统儒学语境下的知识分子来说,生活的方方面面都被打上了深深的理学烙印,尤其是他们的思想;其次,在明末清初,人们将无法解释的问题都用“性”来解释概括,这显然无法说服讲求实证的学者。尽管“考据学”风靡一时,学者们虽一再想摆脱理学空谈心性的做法,却始终无法走出这藩篱,无法做到训诂考据与理学完全分开。在证经补史遇到困境时,他们依然会用义理来解释。政治上的推崇和研究手段的运用,足以看出理学在清代思想史中的地位。

王澍理学体系的形成受时代风气和家学影响,其书学思想和审美取向逐渐理学化。这使得我们在理学视野下,很容易找到他理学著作与书学的相通之处。

二、“性”“道”“心”与王澍书论

王澍在《中庸困学录》开篇就提出:“天者道之原,中者道之极,心者道之宰。”[2]清晰地道出了“天”“道”“心”的关系问题。“性即天理,道乃天理之自然。”[3]“天理”赋予人的自然禀赋叫作“性”,简单来说仁、义、礼、智、信即是性;行为方式处处以“天理”为准则称之为“道”,而“道”有统领全局的作用。等级不同,气质因人而异,为了不使人们偏离正道,就要先立下规矩,而对“道”的坚守是通过“心”来实现的。

(一)“性”理论

“性”可以分为“天命之性”和“气质之性”。王澍云:“以天之赋于物者而言谓之天命;以物之受此理而言谓之性。”[4]“天命之性”顾名思义便是天赋予物的特质,天意的本性是纯洁的、美好的,并以事物为桥梁表现出来。书作中“天命之性”的自然流露,不加任何修饰,是王澍极为推崇的,从他评价《礼器碑》“极变化,极超妙,又极自然”[5]便可看出。汉隶运用原始艺术表现手法,呈现出最质朴、自然的审美风貌,这乃是“天命之性”在汉隶中的完美体现。相反,“气质之性”即“为气禀所拘,物欲所蔽于日用行事之间”[6],“气质之性”由人决定,是各种因素交融所形成的,由于人的气禀有所区别,进而造成“性”的差异性。“气质之性”应以“天命之性”为标准,气质未发之前立一规矩,这样,气质才不至于偏离。如其在考证唐代李邕书法时云:“北海书出子敬,而鼓努惊奔之势更过之,盖魏晋淳古之意自此远矣。”[7]由此看来,王澍总体上是偏向于“天命之性”,认为“天命之性”人人有之,顷刻不离“戒惧慎独”,及时省察自身,重视个人修养,方可达“中正”之境界。

(二)“道心”与“人心”之辩

朱熹作为理学集大成者,非常看重“心”的作用,提出:“心是神明之舍,为一身之主宰。”[8]王澍继承朱熹的观点,亦认为“心之生理也”,“理”与“心”的联接是主体品格化介入内在精神的标志。“理”即是所遵循的规则,带有道德伦理色彩;“心”作为认识主体,人的行为活动莫不来自于心,进而将“心”进一步划分为“道心”和“人心”。王澍认为即使是圣人,亦有“人心”,其本无好坏之分;“道”是认识自然万物并形成系统概括的过程,由此所生出的“心”是符合“天理”的。“道心”不易被“人心”遮蔽,为了让世人都有“道心”,儒学用一种通俗易懂的方式,即仁、义、礼、智四德,作为行为处事的规则,这是“理”在社会生活中的具体体现。有了这样的法则,便可与“理”相提并论了,“理”与“道”就此产生联系。

“仁义礼智之理,人人所同四者之德,亦人人亦可学。……汩于物欲不能全其所固有。”[9]四德作为士人行为道德准则,是积于心自然而不显于外的,作为深受理学影响的王澍,从儒家学者的角度出发,将书法也纳入这规范之中,于是在书法创作或是品评书家时,形体端正、法度严谨成为标准。王澍创造性地将儒家的仁、义、礼、智与书法相结合:

圆润和明,仁也;中规合矩,礼也;布分整饬,义也;变动不居,知(智)也;准律有恒,信也。五德具备举而措之,无施不当矣,不止一身一家之治矣。至由此而悟书法,行、楷、草、章,直如驰骤康庄耳。[10]

由此不难看出书法的理学化趋势。在王澍看来,书法艺术是有法度的。如他在“宋四家”中首推蔡襄,其云:“惟蔡忠惠公,敛才于法,犹不失先民矩镬,当为有宋第一。”[11]正是因为蔡襄能“敛才于法”,从而“不失先民矩镬”,其他三家因其“各带习气”所以“去晋唐风格日远”,蔡襄因谨守古法而受到王澍的推崇。再如,即使是日日追摹右军的米芾,也不免受到批评,在讨论其草书时,王澍认为:“及其所自运,终不得右军鼻息,只缘结习太巧在。”[12]由此观之,艺术标准逐渐被伦理标准取而代之,带有社会规则性的评判逐渐在书法艺术批评中占据一席之地。既然有了规范性的审美标准,如何保持“道心”从而通晓“天理”呢?王澍认为 :“率性之谓道,天理之自然也。”[13]率性是“道”之用,遵循客观法则,是“道”作用于“天理”的具体方法。王澍给予虞世南《孔子庙堂碑》很高的评价,认为此碑没有固定结字与章法的原则,书法风貌整体呈现出温和清丽之态,毫不刻意求之,相比于欧阳询、褚遂良,更得右军精髓。在“率性”的作用下,“理”与“道”的融合更加和谐自然。

总之,在浓厚的理学氛围中,书家将具有社会道德性的“理”与书体内在气质相结合,体现出书法主体即“理”的呈现。

三、“中庸”“时中”理论与王澍书论

礼乐文明是中国古典文明的重要组成部分,中国文化便是以“中庸思想”为主旨的礼乐文化。“中庸思想”自古对人的观念与行为有着潜移默化的影响。“中”是根本,它存在于天地万物之间。王澍继承儒家中庸思想,按照人情感表达的先后,分为“未发之中”即不偏不倚;“已发之中”即过之不及,用此两个阶段来解释“中”。值得注意的是,第二个阶段,“中节之和是无过不及之中”[14]。“中”与“和”二字形影不离,“中庸”与“中和”密切相关,“中庸”是“惟精惟一,允执厥中”,“天地位万物育”是“中和”。是否取“中”与“时”密切相关。

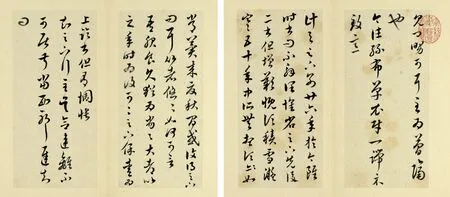

王澍 临王羲之《十七帖》 台北故宫博物院藏

“中庸”思想最早见于《论语·雍也》:“子曰:‘中庸之为德也,其至矣乎!民鲜久矣。’”而在《礼记·中庸》中明确提出孔子“中庸”思想中的“时中”概念。“时中”是中庸思想的内在本质。[15]“庸”即用也、常也,是一个动态的发展过程。王澍运用儒家“中庸”思想对其书法理论进行理学化阐释,故王澍曰:“君子而时中,此君子不是生成美质。……就发用上说是中之用。”[16]“时中”便是在两端之间找到一个合适的“中点”,因条件的变化随时处中或无时不中,将“中”置于首要地位。“时”有“时宜”与“时变”之意,因此对“时”把握继而生“变”就显得非常重要了。从王澍的书论中,我们不难觉察到,身处碑帖变革之际、“人品”与“书品”争论不休之时,王澍始终以中庸的态度,追求不偏不倚、过犹不及的“中和”境界。

(一)“时中”之“合乎时宜”

“合乎时宜”反映在艺术领域便是能够顺应时代潮流,把握客观条件,根据时代需求做出合理解释,是“时中”的表现方法之一。王澍的“合乎时宜”正体现在对当时书法品位变化的精准判断、人品与书品的争论以及对创作状态的关注:

首先,体现在王澍对碑与帖的评判上。王澍所处的时代,正值帖与碑势均力敌之际。本着维护儒家温柔敦厚的审美意趣和正统秩序感的初衷,赵、董书法在清代大行其道,风靡一时,遂成为清代前期书法审美主流。但盛极而衰,平和、淡雅的帖学风貌逐渐畸形,随着人们审美意识的觉醒,对帖学的批评也随之而来。姜宸英自论云:“华亭书派轻薄,模仿顿失古意。”[17]“轻薄”一词,便可见其对董书的不满,这种妍媚书风与人的本性、书法艺术自身发展规律是背道而驰的,帖学逐渐式微。此时,王澍也认识到赵、董书风对书法艺术的破坏,其曰:

赵孟 书法“浮滑甚有习气”,虽一代书家皆宗仰之,但一生被其笼罩,摆脱不掉;而董其昌“始抉破之”,但终又形成一种“董家恶习”。[18]

虽多有不满,但王澍清醒地认识到其中的缘由,不就此随波逐流、人云亦云,而是理性评价二者书法,并认为这种书法风格形成与发展有其自身的规律。就时风而言:由质朴转向华丽,由浑厚变为浅薄;就学董书家角度来说,今人学习董书是 “袭其形貌”,以致俗气横生,“思白虽姿态横生,然究其风力,实沉劲入骨,学者不求其骨格所在,但袭其形貌,所以愈秀愈俗”[19]。此时充满“金石气”的,带有“质朴”“瘦劲”审美特质的碑刻无疑是一助力,对矫正妍媚书风有一定的帮助。在跋《汉鲁相韩敕孔庙碑》中,王澍从书史渊源角度,给予汉碑高度评价,他认为,此碑具有承上启下的贡献,“无法不备,而不可名一法;无妙不臻,而莫能穷众妙”[20]。后世只有个别书家能得其真传,其余书家唯独只知其一面。王澍能合乎时宜地辩证看待碑与帖的关系问题,秉承“中庸”思想,融合帖与碑中的不同,以期给帖学书法带来新气象。

其次,体现在王澍对人品与书品关系问题的关注中。儒家讲求“德治”,人性本无善恶之分,道德教化最为重要。历代书家都极为看重人品,他们将属于道德范畴的人品与艺术层面的书品建立联系。王澍也认为学习求教须德在前而功夫在后,德行的重要性不言而喻,正所谓“以尊德行为本,而问学以充之,则本末兼到矣”[21]。

“南田先生忠孝之性出自天然,兼以仙姿秀骨夐绝一世,故每一涉笔辄觉飘飘有仙气,非食烟火人所到。”[22]恽南田的诗画飘飘乎似有仙气萦绕,乃是其忠孝品格的自然流露,两者在恽南田的身上完美结合;又如,王澍认为褚书笔法瘦劲,这与他具有铁石般的人品有一定的关系。但同时王澍也能跳出固有思想,从书法本体出发,探求书品高低。王澍为赵孟 发声,对其篆书评价颇高,认为赵氏是继李阳冰之后振兴篆书之人。以此警醒世人:赵孟 的书法不能因其政治失身而受到不公平对待,而“当分别观之,不可牵此盖比也”[23]。王澍不把道德作为书法水平高低的评价标准,而是立足于审美角度做出客观评价,以纠正世人观点。

最后,体现在王澍对创作状态的讨论上。艺术创作中,王澍强调书家应保持志气平和的情绪,做到书法各要素的和谐统一,而非剑拔弩张,文过饰非;创作时需要热情,但要适度,所谓“发乎情,止于礼”,从而达到“乐而不淫,哀而不伤”的平和之态。王羲之《书论》有云:“夫书字贵平正安稳。”[24]王澍在其书论中言:“余论草书,须心平气和,敛入规矩,使一波一磔,无不坚正,乃为不失右军尺度。”[25]像颠、素书法则太过奔逸,不免有“恶道全出”之嫌。王澍真正所追求的是“从心不逾”的心境。王澍之所以如此推崇王羲之,就是因为他的书法虽“凤翥鸾翔”,但能很好地做到“左规右矩”,达到对立统一的“中和”境界。

不管是针对时风,还是对待书家的批评,抑或是描述书写时的心理状态,在王澍看来,“合乎时宜”便是能够根据时代的发展,既不盲目听信世人一面之词,又能理性做出判断,并将这种方法落实于具体的书法艺术实践中。

(二)“时中”之“随时生变”

在顺应时代潮流的同时,要想取得矛盾双方的和谐统一,“随时生变”即与时俱进,意指随事物的变化而变化,是“时中”的另一重要表现手段。

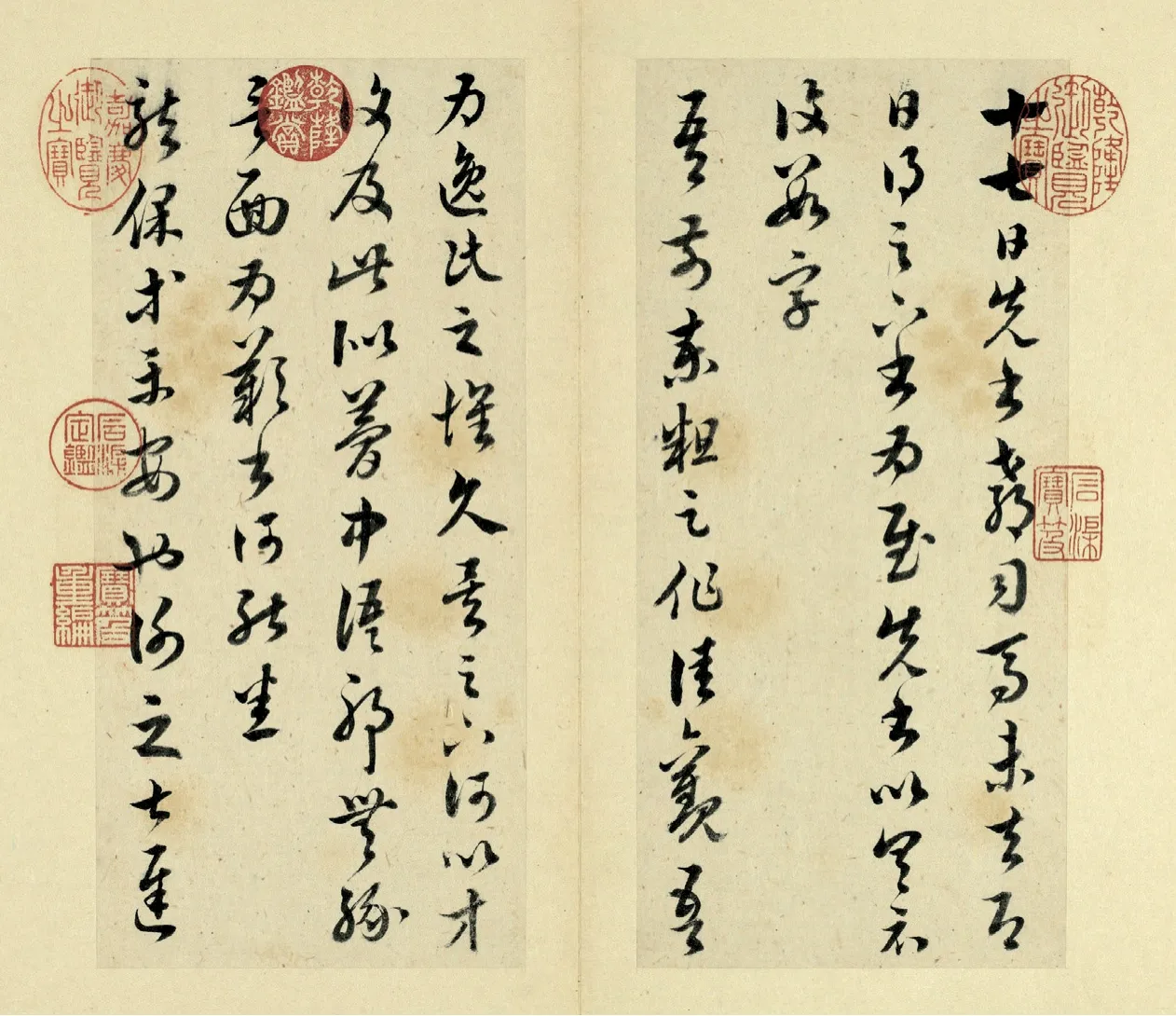

王澍 跋宝晋斋法帖 上海博物馆藏

王澍在其书学中,很好地诠释了如何生变。《论书剩语》中云:“束腾天潜渊之势于毫忽之间,乃能纵横潇洒。不主故常,自成变化。然正须笔笔从规矩中出,深谨之至,奇荡自生,故知奇正两端,实惟一局。”[26]此句包含两个阶段:

其一,“规矩之至,奇正一体”。清代前期书法继承晚明书风,平淡风雅已不复存在。于是帖学内部开始自我调整,以“二王”书法为道统,由“二王”入手继而上溯魏晋是书家们的共同认知,“二王”书法成为时人书法水平高低的衡量标准。受复古思潮的影响,王澍同样以晋人法度为准则。“千变万化,不离本宗”。“二王”书法之所以成为经典,不仅在于其技法的娴熟,更在于其所呈现出的“不激不厉,风规自远”的审美意境。王羲之草书之精华在于既能恪守古法,又能在变化中做到圆中有方、方中有圆。同时王羲之能以“天地中和之气,氤氯荟萃于指腕之间”[27]。王澍尝论唐代书家各得右军一面,只有孙虔礼能不失右军法度,二者书法风貌虽不同,但孙过庭能更好地得到王字中蕴藏的“中和”。由此得出,在“法”基础之上的奇正看似矛盾,实则互为一体。米芾书法虽字形欹侧,但时时刻刻以晋唐为宗,书法自然能自成一家。再如,褚遂良身为“广大教化主”,书法继承右军风格,能够建立起外表柔雅、内里挺劲的书法面貌,不留一点右军的痕迹,确可成为在变化中不失法度的代表。书家这样的作品,才能上达“中和”的审美境界。以“中和”求“中和”成为王澍的书法审美理想精神与追求。

其二,“不主故常,无意书写”,进而自成变化。这种无意书写的前提是“胸有万卷”,那些有意变化者,很大程度是学识修养不足。在评论颜真卿《宋广平碑》碑侧时王澍曰:“碑侧记无意求工,而规矩之外,别具胜趣,尤是颜书第一合作。”[28]颜真卿书法之所以受到推崇,是因为其无意变化,下笔不俗。这一切皆因没有一字无来历:“每作一字,必求与篆籀吻合,无敢或有出入。”[29]这归功于其丰富的学识和修养。王澍自身也积极践行这一主张,在书法创作方面,他于法度之内张弛有度,笔画集结处不显紧张密集,开阔处也不感稀疏,整体作品错落有致,跌宕起伏,变化中不失淡雅、平和,与此同时,深厚的学养又是其书法变化的基础。这正是王澍对“随时而变”最好的理解。

可见,王澍在具体运用“中和”作为书法品评标准时,不再将关注点聚焦在技法、形式上,而是以作品中所表现的“中和”情感为准。由此,在创作上基于这一点,书家的人格修养和学识胸次就显得无比重要了。这是理学“心性论”在书法中的真实写照,也与他的理学审美无疑一脉相承。

总而言之,在理学兴盛的清代前中期,作为儒家思想另一种意识形态表现,在官方的支持下,清初的学术风气被披上了一件理学的外衣。学术思想指导艺术实践,书法作为艺术表现形式的一种,将理学吸收并内化己用,从而诠释出“中和”的境界。王澍亦是如此,理学思想深刻影响其书学理论及书法实践。这是他以“中和”为追求目标,以“中庸”为手段,对“道”的领悟。他在平和中推动理学“艺术化”和书法“世俗化”的结合。王澍书论中虽没有明确提出“中庸”之说,但“中庸”思想却贯穿于其对书体之和、动静之和、金石尺牍之和的表述上。面对矛盾的两个方面,王澍并没有固守一方,可以看出其思想有着融汇的趋向。

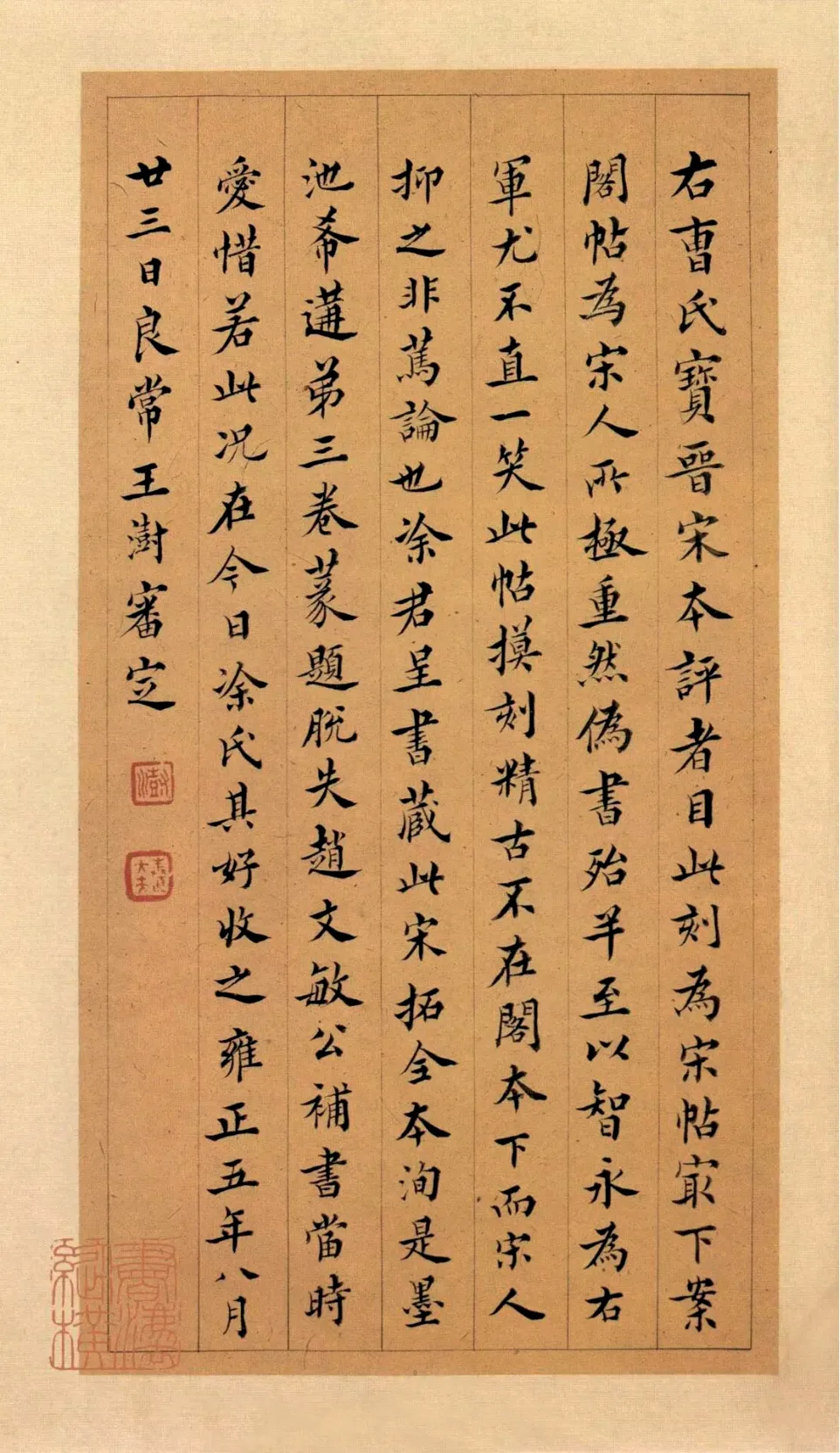

王澍 临《石鼓文》册 台北故宫博物院藏

结语

通过对王澍书论与理学思想的梳理,我们认识到,书法是诠释哲学思想的一种途径。将书法与传统哲学思想进行含蓄对话,并将“中庸”作为艺术实践方式,以“中和”作为艺术呈现目标,可以使书法艺术持续焕发新的生机与活力。

注释:

[1]赵尔巽,等.清史稿[M].北京:中华书局,1977(12):3150.

[2][3][4][6][9][13][14][16][21]王澍.中庸困学录[M].清乾隆二年刻积书岩六种本.

[5]王澍.虚舟题跋[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选续编.上海:上海书画出版社,1979:668.

[7]王澍.淳化秘阁法帖考正[M].杭州:浙江人民美术出版社,2017:76.

[8]朱子语类:卷九八[M].明成化九年陈炜刻本.

[10]王澍.虚舟题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019:352.

[11][19][26][27]王澍.论书剩语[G]//崔尔平,选编点校.明清书法论文选.上海:上海书店出版社,1993:607,608,633,605.

[12]王澍,撰;秦跃宇,点校.虚舟题跋 虚舟题跋补原[M].南京:凤凰出版社,2017:83.

[15]杨庆中.论孔子中庸思想的内在逻辑[J].齐鲁学刊,2004(1):50.

[17]姜宸英.湛园书论[G]//崔尔平,选编点校.明清书法论文选.上海:上海书店出版社,1994:582.

[18]王澍.淳化秘阁法帖考正·卷十二[G]//文渊阁四库全书.台北:台湾商务印书馆,1984:641.

[20]王澍.虚舟题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019:47.

[22]王澍.虚舟题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019:222.

[23]王澍.虚舟题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019:186.

[24]王羲之.书论[G]//上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选.上海:上海书画出版社,1979:28.

[25]王澍.虚舟题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019:312—313.

[28]王澍.虚舟题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019:325.

[29]王澍.虚舟题跋[M].杭州:浙江人民美术出版社,2019:152.