湖北近现代书家、印家群体的掩名现象

叶军

内容提要:书写的技能是学问的基础,铺垫在每个人学识的底层。所以,书法最容易被其他学问之名掩盖,由此产生掩名现象。学优则仕,书法与学优是成正比的。刻印的技能要求具备古文字、古文物等学科基础。印宗秦汉,学识亦与艺术成正比。湖北近现代书家、印家承接晚清学风之绪,或为诗名所掩,或为政绩所掩,或为画名所掩等,但对于当代的艺术发展以及重塑中国文化自信有着不可或缺的历史价值。关键词:掩名;湖北;书家;印家

回看近现代的湖北,书家、印家多如星辰。中国文化的基因深深扎根在每个人心里和日常生活之中,读书识字须臾不离毛笔。书写的技能成为每个学者知识结构建构的基础与开端,铺垫在每个人学识的底层。同时,学问又成为书法艺术不断提升品质的基础。宋代田锡的《拟古》云:“小节不掩名,勋庸自辉赫。”产生掩名现象其实是很正常的。因为过去一个人的学问是综合而统一的,今日的情况却非若是。这是专业化、职业化的结果。过去要求读的书虽然不多,但读后能明白道理,可有效地付诸实践。现在要求读的书很多,但是读后常常让人迷失价值判断,与现实脱节。加之名号的宣扬,顶礼膜拜之后,后学者常常不易识“庐山”真面。

在梳理湖北较有代表性的书家、印家时,我们发现学优则仕,书法与学优是成正比的。书法的优劣是可以判断一个人的学识功夫与品性的。入仕为官,多记其政名。因为为官者书法普遍较好,加之学优,所以多遗诗文之集传世,雅好者甚至还有画作、书作、印作流传。现在这些有趣的文化现象被后人解读,我们常常感叹于其书名或为学问所掩,或为政绩所掩,等等。辛亥革命后,科举制废,但书法依然是一切学问的基础。绘画者也有书法童子功,从小习文弄墨,所以书名也有为画名所掩者。下面我们分别举例来考察这类现象。

一、学问掩名例

这类例子颇多,盖因近现代的中国社会,读书必由习书始,大家关注的重点在学问;但对于书法,则是将其作为学问的一部分,尤其是篆字小学的功夫被视为学问的基石。

张陆崶(1801—1862),字佩巌,号韵泉,晚年号淡如居士,汉阳县丰乐里(今在东西湖区柏泉农场—笔者按)人。十岁时,张陆崶能作诗文,畅晓大意。其舅见之,甚喜,总带他在身边学习。后来,张陆崶随舅家至京师,且得到名师授读,学问因此大进。张陆崶一生十二次赴京科考,九次获荐,终不及第。这样的经历使得他形成豁达淡泊、乐天安命的性格。他任国子监学正时,拔举后学,扶助困弱。对于书,他无所不读,以经史为宗,精通天文、星数诸学,所著诗文古奥。其书法则宗“二王”,兼涉隋唐名家,各得精髓,自成一家。可惜张陆崶不屑于收存,因而流传于后世的文集、书作罕见。

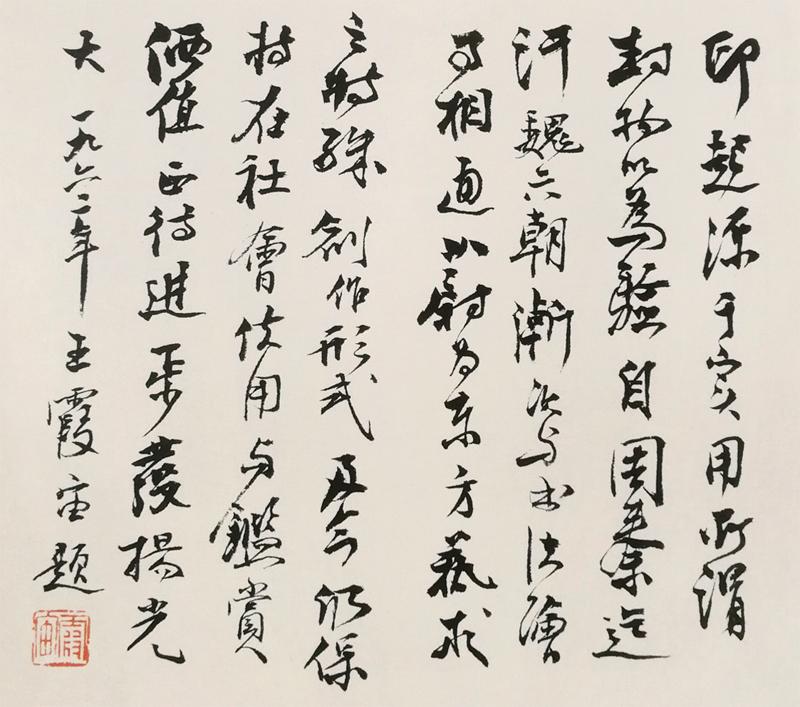

影响晚清政治與学术的当属湖广地域的曾国藩。其门生以张裕钊、黎庶昌、吴汝纶、薛福成为代表,史称“曾门四子”。其中武昌人张裕钊(1823—1894),字康卿,号濂亭,道光二十六年(1846)举人,道光三十年(1850)为国子监学正,授内阁中书。他推尊桐城派古文义法,而又除桐城派气弱之弊,强调文以载道,要在雅健,有《濂亭文集》八卷、《濂亭遗文》五卷、《濂亭遗诗》二卷等传世,当时礼部侍郎曾国藩极称赏其文。光绪十二年(1886),张裕钊撰《南宫县学记》碑并书丹,文中论及科举制度弊端,发出教育改革的先声。光绪十三年(1887),张裕钊于莲池书院收日本学生宫岛咏士为弟子,由此其学术影响达到日本。张裕钊晚年勤于学术传播,南归湖北后遂讲学于武昌江汉书院、经心书院以及襄阳鹿门书院;后又远赴陕西,任西安书院山长。其书法本源于晋唐,寓刚柔俊逸于毫翰,劲拔雄奇,气骨兼备,熔北碑南帖于一炉,形成似圆实方的独特面目,以中锋运笔,微妙转指,再配合用墨、用水等技巧,形成“饱墨沉光,精气内敛”的特色。章太炎曾赞叹其书法“如百斛明珠”。论张裕钊书法,康有为誉为“千年以来无与比”,这肯定是言过其实了。但是,张裕钊门徒众多,学术丰硕者如张謇、宫岛咏士等,确为史实。(图1)

影响日本学术的,湖北还有宜都邻苏老人杨守敬(1839—1915)。光绪六年(1880),杨守敬东渡日本,随身携带一万余件碑拓,为日本书界打开了一扇新视窗,开启日本近现代书法以“北碑”古朴雄浑为风尚的新时代。虽然仅有短暂四年,但是其影响极为深远,被日本尊奉为“现代书法之父”。考其一生,勤奋治学,博闻强记。论其学问成就,杨守敬应被视为集大成于一身的大学者。他在舆地学、金石学、碑版目录学等方面著述八十余种,其中《水经注疏》已成郦学之典。罗振玉称誉他的舆地学与王念孙、段玉裁的小学以及李善兰的算学并为清代“三绝”。其门人熊会贞称其“传世书法古茂,直逼汉魏,盖世无双”。此语虽有过誉之嫌,但从十四卷《楷法溯源》可窥见其学识宏阔矣。湘人陈上岷称其“熔汉铸唐,兼有分隶引楷之长”,可谓中肯。杨守敬还著有《学书迩言》《评碑记》《望堂金石》等专门讨论书法金石。近年来,我们还发现中国国家图书馆存有他的《印林》,约一千六百方古玺汉印原印蜕,可补已出版的《杨守敬全集》。

盛鲁(1882—1953),字善卷、圣传,号蓼庵,安徽太平人,为晚清拔贡,算是遗老,世居武汉的汉阳。其学问极好,潜心金石考据,平时以书画篆刻自娱。民国时期,盛鲁是学者们到武汉必定拜访的人物。在他家,不仅可以看到其珍藏的金石古籍、字画印谱等,还可以与其讨论经学、诗文。可以说,盛鲁是极具影响力的人。他著有《蓼庵诗剩》《双桐馆印谱》。在篆刻方面,他告诫学生:“印人必宗秦汉,犹诗家宗唐、词家宗宋。否则虽足以惊俗骇世,终不免为野狐禅耳。”(图2)

陆和九(1883—1958),本名开钧,后以字行,号墨盦,湖北沔阳(今仙桃市—笔者按)人。 其出身科举,一生以教育为业,并致力于金石学、文字学、古器物学研究,著述丰厚。著有《中国金石学讲义》《石刻名汇》《文字学》《中国古器物学》《金石文渊》等。陆和九少年时以欧、颜为基,后取北朝碑版以及赵之谦等近代书风。他还兼工绘画。至于篆刻,马国权《近代印人传》称,陆和九承继家学。其家学治印之风至陆和九已传七代,《介石山房印景》珍本即其先人所刻。陆和九得汉印神髓,擅长双刀治印。其富于收藏金石,精于鉴赏鉴定。西泠印社叶舟与之友善,切磋学问。

与陆和九致力金石学研究相类者,还有潜江人易忠箓(1886—1969),其字均室,号稆园,早期同盟会会员。1905年,他留学日本早稻田大学,经济科毕业。在民国时,他被选为湖北省议会议员。1928年,他任湖北省立图书馆馆长。后来,他创办艺甄社及《艺甄》月刊,并先后任教于湖北省立第一女中、私立武昌文华图书馆学专科学校、私立武昌艺术专科学校,教授金石学。其书法各体皆擅,尤以金文为时所重。他在印学方面的成就也得益于其金石学的功夫。他所珍藏金石拓片一般以金文写题目,再以清雅俊秀的小行楷写跋,且跋文之词优美,极具书卷气息。

湖北省蕲春黄氏是宋代黄庭坚后裔。蕲春人黄侃(1886—1935),原名乔馨,字梅君,后改名侃,又字季子,号量守居士。其幼承家学,精于文字、声韵、训诂。其书率逸,非求书名而洛阳纸贵于当时,盖因其学问耳。其父黄云鹄(1819—1898),字翔云,咸丰三年(1853)进士出身,官至四川按察使,为张之洞密友。黄云鹄晚年历任湖北两湖、江汉、经心三个书院的山长,善书,近似黄庭坚,工写兰竹,亦善弹古琴,著有《归田诗钞》《学易浅说》《清画家诗史》《益州书画录续编》等。

刘赜(1891—1978),字博平,号简园,湖北广济人,生于湖南牛鼻滩舟中,又自号牛鼻滩生。1917年,他毕业于北京大学,受业于黄侃,专研语言文字学。历任上海暨南大学、武汉大学教授,主讲文字、声韵、训诂、周易。其著述《声韵学表解》成于1932年,章太炎为是书作序,许为其再传弟子。有《说文古音谱》《初文述谊》《小学札记》传世。其书法端庄和美,非刻意作书,却书卷气息浓郁。其篆刻刀法颇似缶翁。

二、政绩掩名例

近现代是志士仁人奋起的时代。湖北地域一直是革命的重要策源地之一,抗战时期武汉还一度成为陪都。革命者、爱国民主人士学问一般较高,更有善书治印者。

张难先(1873—1968),原名绍良,字义痴,湖北沔阳人。年轻时参加推翻清政府的斗争,同盟会会员。民国初年任黎元洪秘书,后历任广东省土地厅厅长、湖北省财政厅厅长、浙江省政府主席等。他工诗词、善书画,尤其爱画梅花。值得一说的是他的破锋行草书,劲健刚毅,颇为符合他的个性。

闻一多(1899—1946),本名家骅,字友三,黄冈市浠水县人。武昌艺专创办之初,闻一多是校董之一。他因为爱国行为而遭特务杀害,由此闻名全国。学界都公认其为新月派代表诗人和学者,但鲜有人知道闻一多善治印,尤其是古玺,极为高古典雅。他取法古玺之风,十分重视形制大小,多以三晋古玺风格,宽边栏、细朱文。(图3)

王云凡(1909—1978),号摩诃词客,别署郧上,四川雅安市天全县人,爱国民主人士、学者、诗人。其幼承庭训,博闻强记,喜好书法,七岁书碑而闻于乡里。及长,王云凡师从川中大儒杨沧白、萧辛园、赵熙,又趋于右任、章太炎座前聆教。1936年,王云凡完成四年学业,毕业于日本早稻田大学。1957年,他致函毛泽东主席,献八条“建国大计”,因而得到礼遇。岂料,次年他亦因此事而获罪,直到“文革”后才得以平反昭雪。王云凡一生长期从事诗词研究与创作,被何鲁称为“词仙”。王云凡为人耿介磊落,所交皆为当时名士,如何鲁、谢无量、黄侃、郭沫若、成仿吾、施蛰存、乔大壮、张善孖、张大千、谢稚柳等。其书法最善小楷、草书,书卷气十足,展卷即可感受到学者风流,不落俗格。现有《王云凡诗词书文集粹》四卷传世,其中千余首咏史、唱和诗词,还有《樊敏碑考释》皆为学界重视。

三、绘画掩名例

绘画本与书法同源,人们往往记住的是书家的画名,殊不知绘画的功夫基础其实是来自书法。

张肇铭(1897—1976),号宜盦,武汉人,曾任武昌艺术专科学校校长、中国美术家协会武汉分会主席。他对美术事业的贡献,不仅是留下众多绘画作品,而且培养了许多美术人才。所以,他是当之无愧的湖北美术教育事业的奠基人。1920年,张肇铭考入北平艺专,师从陈师曾、姚茫父、王梦白等。张肇铭早期研究恽南田和华喦的绘画,兼收陈淳、徐渭、李鱓、赵之谦、任伯年和虚谷的艺术特色,将写生与写意、形象和寄情两两统一,鲜艳明快,无脂粉气,形成朴实凝练、意趣隽永的风格。真是画品彰显人品,风格即是人格。他抱定、坚持一个“写”字,不论点、线、面、染,横斜平直,逆来顺往,笔笔皆以书法;又不离物象,直抒胸臆。其画兰草就是最见功夫的例子。由于他始终用羊毫作画,练就了运笔依靠腕、肘、臂的功夫,以柔毫写刚健。

王霞宙(1902—1976),号怀约室主,湖北枣阳人。其家境殷实,少年聪慧。他曾就读于襄樊师范学校;后考入南京艺专,与马万里、欧士道、闻钧天等人同班,1924年毕业于该校。后来,他回武汉参与武昌艺专创建,并教中国画。他善画工笔仕女及佛像。20世纪60年代后,他专攻花鸟,间作山水。其一生探究中国绘画,于沈石田、徐文長、陈淳、华嵒、任伯年、吴昌硕、齐白石等画理、画法兼收并蓄,其实也是书画融通。(图4)

徐松安(1911—1969),原名徐石,笔名木公、木长、松庵、天池后身等,湖北武汉人。书画篆刻无所不通,且长期从事书画古器鉴定工作。与张肇铭沾亲,又与唐醉石、邓少峰最为友善。青年时的徐松安擅长临摹而直逼张大千之仿真。其用笔雄逸而不离规矩,潇洒而豪迈出尘。其篆刻更为大气奔放,直逼赵之谦之气格。(图5)

邓少峰(1905—1986),名壁,号立翁、思惕庵,湖北汉口人。家族世代行医,故自幼承家学习中医。但邓少峰自幼更喜好文墨绘画,十岁时榜书便已惊座父辈好友。他一生致力于金石书画篆刻的研究,深受吴昌硕的影响。1927年,邓少峰本欲拜师吴门,但是年吴昌硕已归道山。于是,他考入上海美术专科学校,1930年转回武昌艺专,并毕业于该校。邓少峰书法立本于唐楷,上溯周秦、汉魏六朝,所作篆、隶、北碑之书沉雄高古,气象博大。其绘画正是得益于此。他还兼工诗文,深究古字,其篆刻刀法沉郁畅快,深得吴昌硕神髓。20世纪80年代,他任东湖印社第二任社长。邓少峰自认为篆刻第一、书法第二、绘画第三、诗文第四,但是今日我们大部分人只知其画矣。

张振铎(1908—1989),原名鼎生,字闻天,浙江浦江人。师承山阴画派,从经亨颐、吕凤子、潘天寿游。其擅长花鸟画,兼作山水、人物,工书法,善诗词。1927年,张振铎毕业于上海美专;1932年,他与潘天寿等创建白社画会。张振铎从事美术教育事业60余年,历任上海新华艺专、昆明国立艺专、重庆西南美专、武昌艺专、湖北艺术学院教授。其与李苦禅并称“南张北李”。(图6)

唐大康(1944—1998),原名达康,祖籍湖南长沙。其自幼聪慧,得其父亲唐醉石教导,工书印。1960年起,唐大康师从徐松安学习中国画、书法、篆刻。“文革”结束,他考取湖北艺术学院研究生,师从张振铎,毕业即留校任教。1983年,他移居美国。其一生致力于中国画的现代创新。其题画多以篆书,开张雄肆。

四、自隐之例

在湖北还有一些处世不求闻达者,算是晚清逸民。从中华民国到中华人民共和国,尤其是20世纪60年代之后,他们销声匿迹,其书法、篆刻便不为世人所认识。

刘问山(1890—1977),名寿聃,号乐山老人,湖北咸宁人。在民国时期,他创办私立武昌群化中学,并任校长,一生为教育事业奋斗。他每日读书习字,以书法、篆刻自娱。凡唐以前石刻、吉金文字,其无不精心临抚。他收集西周金文集成联句,还广罗名碑石刻,如《泰山金刚经》《天发神谶碑》《华山碑》《始平公造像》等,摹刻刊石,以供学生临习。民国三十七年(1948),他撰成《学书初步》并上石刊行。其为人低调,亦不求闻达,遂隐。(图7)

翟公正(1908—1983),字竹如,号篆庐,湖北广济人。其髫龀之时即嗜爱金石、诗文,遍习秦汉碑刻法书,尤善铁线篆。他擅长填词作曲。五十多岁时,翟公正拜唐醉石为师,深研浙派印风,沿流探源;又师事刘赜,研讨篆字,会通正变。他为人严谨端良,不张扬,从艺虚怀若谷,曾自篆刻“老小学生篆分”“小学生”以表其志。(图8)

陈定可(1916—1990),名在鼎,字仲彝,后更字定可,以字行,号寒漪、锲庵、锲翁,祖籍江西新城,民国五年(1916)生于武昌。其幼承庭训,少负声名,受教于其父陈病树、长沙徐桢立。陈定可书法初以颜真卿为根基,及长,用功于米芾、赵孟两家,旁涉秦汉诸碑和莫友芝篆书,自成宽博萧散面目。其篆刻初习浙派印风,后游学海上,视野大开,于秦汉古玺、明清诸家皆有涉猎。白文印以仿汉印为宗,兼及浙派;朱文则得赵之谦神髓。《寒漪馆印谱》所收印稿博采众长,儒雅浓郁。其为人清正,勤奋好学,主观上却不以书家、印家自居,以至于声名不显。

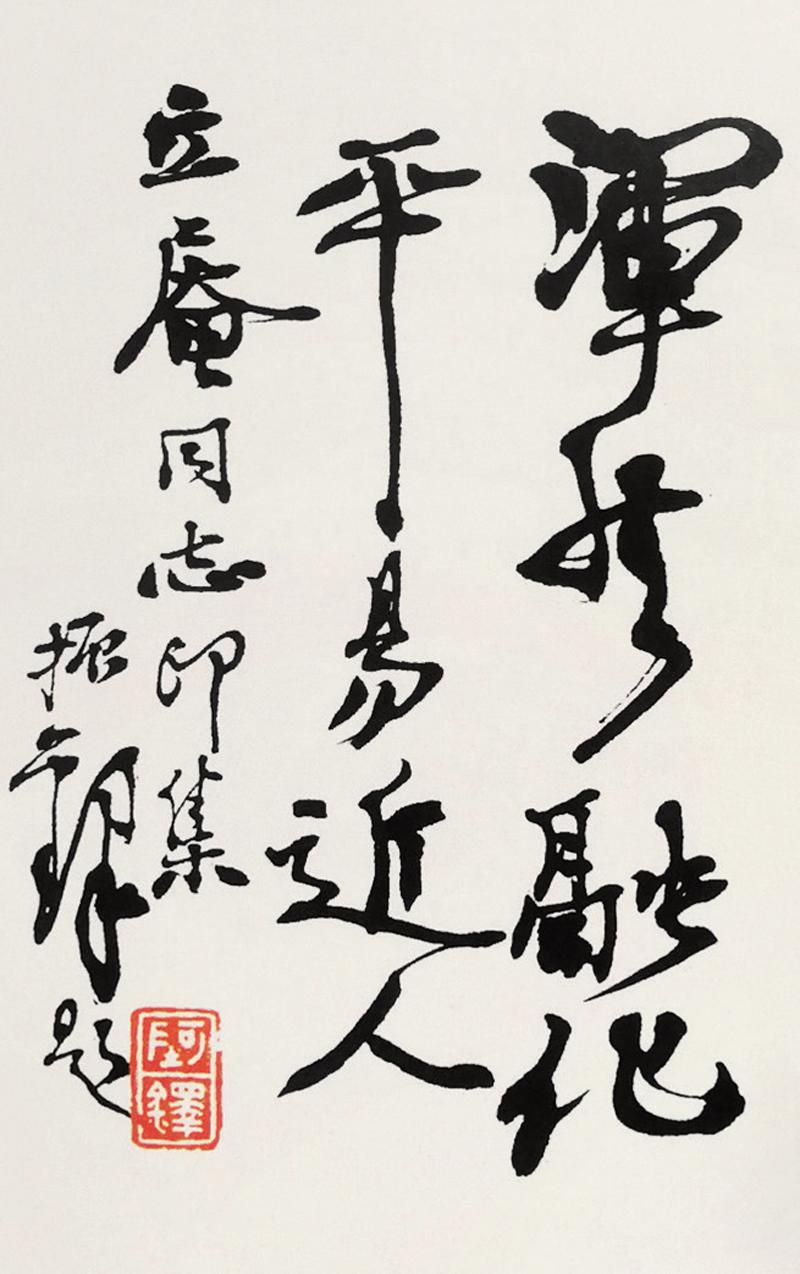

杨宜年(1917—2000),生于武昌。他师从盛鲁,专心研究篆字印章。其篆书稳重平实,取法受到盛鲁、王福庵的影响,讲究和谐妥帖。他治印追求整体贯气,既有独立,又有顾盼。这与其外柔内刚的性格十分一致。20世纪60年代,武汉成立東湖印社之初,杨宜年为人淡泊,为艺谦让,不为大家知道。后来唐醉石曾两次登门,方请其入社。70年代后,他便隐于远安县,不再为世人认识。(图9)

结论习近平总书记在党的十九大报告中指出:“发展中国特色社会主义文化,就是以马克思主义为指导,坚守中华文化立场……”在重塑与坚定文化自信的当下,我们应当不忘本来。我们回看湖北近现代书家、印家,便觉其有着不可或缺的历史价值。当下从事书画印者不乏其人,聪明伶俐者也大有人在,但是大家为什么总感慨世风不古、人心浮躁呢?当今信息资讯发达,全球一体化,但是大家为什么总感叹古人高不可及、应接不暇?笔者认为,近现代湖北书家、印家的掩名现象正说明一个道理,即文化的自信要具备真才实学的功夫。自修功夫,其实与名利无关。近现代,中国处在民族危亡、国家衰落的内忧外患状态之中。大道至公,每个书家、印家莫不投身于此。比如,张肇铭、王霞宙等以画展义卖数次,捐资抗战,保存教育,其心可鉴。他们的艺术成就其实是与时政紧密地融合的。他们的显隐应该不能依据今日专业化、职业化的名利观而视之。无名者非无功夫。时空阻隔,隐者不显扬而令后学无闻,学脉断绝,良为痛惜也哉!

中国传统知识谱系正在经受现代西学的思维、知识系统的“解读”“重构”。融合的过程应该明中国之本源,而不是“自堕家风”“自废武功”。近现代的湖北书家、印家这个群体看似零散,但是他们的基本功夫却是惊人的。“大匠诲人,必以规矩,学者亦必以规矩。”学成规矩在平实,而不在妄动。功夫一事,如人饮水,非关名显。在零散的人与事中,功夫是需要毕生以付的,然付出毕生精力也未必练成,更何况也未必能被来者知道。