母语文化语境下的中国歌剧探索

—与戏曲相关联的歌剧创作简析

吴 佳

内容提要: 歌剧作为一种源自西方的戏剧样式,在中国已走过旨在与汉语及其文化语境相融合的百年历史,最终形成用中文演唱、传承中国文化传统、体现中国文化特征、讲述中国故事的中国歌剧—母语文化语境下歌剧探索的结果。这种探索主要就在于向戏曲靠近。这既在于使唱段呈现出类似戏曲的腔词关系,即戏曲音乐的“依字行腔”特征和腔式结构特征,又在于使歌剧这种外来戏剧样式在中国的传播和发展中得到必要的变通,并在表现形式和风格上得到本土化改造。

早期歌剧作为一种意大利语的音乐戏剧,在各国的传播与发展中,都曾与各国语言相结合,进而呈现出基于不同母语(语言)文化语境的文化特征。故歌剧在其他国家的发展历程都呈现为旨在与本国语言及其文化语境相融合的本土化,并形成不同母语文化背景下的歌剧探索。歌剧在中国的发展,作为一种母语(汉语)文化语境下的探索,已走过百年历程,并产生出了“话剧加唱”式歌剧、“全唱型”歌剧以及旨在借鉴中国戏曲、主要唱段具有板腔体结构特征的民族歌剧等不同的歌剧类型,涌现出了《小小画家》《扬子江暴风雨》《秋子》《兄妹开荒》《白毛女》《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》《江姐》《伤逝》《芳草心》《原野》《党的女儿》《苍原》《野火春风斗古城》《骆驼祥子》《兰花花》《画皮》等一批优秀剧目,走出了一条既借鉴西方又扎根本土、融入中华文脉、契合中国观众审美期待的中国歌剧探索之路。正是以汉语为基础,融入中国文化语境,中国歌剧探索找到了突破口,进而呈现出独特的戏剧性表达方式和独特的音乐形式和风格,并正在形成具有中国特色的歌剧美学体系。因此,回顾母语文化语境下的中国歌剧探索百年历程,总结中国歌剧探索中对歌剧这种外来戏剧样式进行本土化改造的经验,尤其是在戏剧性表达以及形式和风格上借鉴和利用戏曲乃至整个中国传统音乐的经验,对中国特色的歌剧创演实践和理论研究具有重要意义。所谓“母语文化语境”,即在母语基础上孕育的文化环境和历史“上下文”。这种母语文化语境既为中国歌剧探索创造了环境和氛围,又为中国歌剧探索提供了养分和能量。本文以中国歌剧探索的百年历史发展为切入点,重点探讨中国歌剧探索与中国戏曲的关系,分析中国歌剧音乐中基于母语的腔词关系以及基于戏曲的戏剧性表达方式和音乐形式与风格,探寻母语文化语境下的中国歌剧审美特征。

一、 中国歌剧探索:西方歌剧的本土化改造

西方歌剧源于16世纪末、17世纪初的意大利佛罗伦萨,接着在曼托瓦、罗马、米兰、威尼斯等意大利城市得以发展,形成第一个歌剧类型—意大利“正歌剧”。经过近一个世纪的发展后,正歌剧已成为一种文本修辞与音乐修辞完美结合的戏剧样式,并呈现出相对稳定的体裁样式、戏剧风格,以及与意大利语及其文化语境密切相关的文化特征。此后,意大利正歌剧传入欧洲多个国家,并与各国语言相结合。①因此,意大利“正歌剧”在欧洲各国的发展,就成为不同母语文化语境下的歌剧探索。进入19世纪,韦伯和瓦格纳等人的德语歌剧更是对意大利“正歌剧”进行了基于母语文化语境的本土化改造。19世纪末以后,伴随着整个西方音乐的现代转型,意大利“正歌剧”开始在欧洲以外的国家(也包括中国)和地区传播,并逐渐带来不同母语文化语境下的各国歌剧探索。透过意大利“正歌剧”的传播和发展就不难发现,在非意大利语国家和地区,为了扩大“正歌剧”的影响力和便于观众的接受,都经历了用本国语言表演“正歌剧”和探索母语歌剧的过程—通过与母语及其文化语境的结合,并结合本土戏剧传统及其表现形式,更新歌剧体裁样式,创新形式、语言和风格,更重要的是给歌剧注入基于本国现实需要的社会内涵、思想主题、伦理道德,以唤起不同国家和地区观众对歌剧这种戏剧样式的认同感,最终形成具有本民族特色与风格的歌剧。中国歌剧就是这样一种歌剧。

这里说的“中国歌剧”,也可理解为“中文歌剧”,采用汉语演唱(并进行对白)的歌剧。这种用汉语演唱的中国歌剧,旨在讲述“中国故事”,并在以汉语为中心的文化语境中,凸显具有中国特色的戏剧性建构与呈现,追求具有中国特色的音乐形式和风格及其审美意境,尤其在唱段设计上结合汉语独特的声韵和句法结构,最终呈现出独特的戏剧性表达方式,展现出独特的辨识特征。自1921年黎锦晖的儿童歌舞剧《麻雀与小孩》正式公演以来,西方歌剧的本土化或汉语文化语境下的中国歌剧探索就开始了,至今已走过整整一百年的历史。在百年中国歌剧探索中,既有对西方歌剧体裁样式、表现形式的模仿、学习与借鉴,又有对中华舞台演剧传统的继承与创新。百年中,曾有关于中国歌剧发展道路的多次争鸣,并在母语文化语境中展露出对本土文化传统(尤其是以戏曲为主的中华演剧形式)的不同姿态。其中,一条最清晰的主线就在于对中国戏曲的继承和发展。换言之,向戏曲学习、向戏曲靠近,成为母语文化语境下中国歌剧探索的主要路径。

中国戏曲艺术源于原始歌舞,经过秦汉魏晋南北朝历代的发展,至唐末宋初成为一种独特的舞台演剧形式;宋金时期,逐渐形成了结构完整、形式灵活的戏剧样式。②明清以降,中国戏曲得以极大发展,并发展出不同的剧种。由于戏曲是在民间文化土壤中浸染出来的,故拥有广泛的群众基础。正因为中国戏曲具有浓郁的民间色彩和广泛的群众基础,故在20世纪20年代中国歌剧开始起步之际,戏曲就与母语文化语境下的歌剧探索紧密联系在一起,并成为发展歌剧的拐杖和依托。1945年在延安首演的“新歌剧”《白毛女》,作为母语文化语境下中国歌剧探索的重要里程碑,正是借鉴和运用戏曲的结果。其实,在《白毛女》之前的中国歌剧探索中,戏曲就曾作为参照,并有了《岳飞》《红梅阁》等具有戏曲风格的中国歌剧。但第一次成功的探索还在于《白毛女》对秦腔、山西梆子、河北梆子的借鉴和运用。正因为如此,歌剧《白毛女》被视为中国民族歌剧的重要起点。进而,纵观《白毛女》诞生以来近80年的历史发展就不难发现,对戏曲的借鉴和运用,作为母语文化语境下中国歌剧探索的一个主要途径,经历了四个时期,并表现出不同的价值取向。

第一个时期是20世纪40年代中后期至50年代中前期。这一时期,不仅有作为战时文化的“解放区歌剧”(如《刘胡兰》《赤叶河》),也有中华人民共和国成立初期创作的“新歌剧”(如《长征》《星星之火》《王桂与李香香》等)。其中,大部分剧目都为“话剧加唱”风格,并未更多借鉴和利用戏曲。这一时段,最为接近戏曲的是《白毛女》和《小二黑结婚》(1953)。歌剧《白毛女》对戏曲的借鉴是多方面的。在唱段设计上体现出对秦腔、山西梆子、河北梆子音乐的吸收。这与该剧故事发生地(晋察冀)和该剧创作地(延安)相关。其中一些唱段具有板腔体结构特点。但如一位论者所言,这种板腔体结构特点仅体现在腔词关系和句法结构上,在整体的曲式结构上“板式变化”特征尚不明显。 ③此外,戏曲的虚拟性在《白毛女》中也有所体现。但《白毛女》为何与此前的歌剧《军民进行曲》《农村曲》、延安秧歌剧、国统区歌剧《秋子》不同,而选择了戏曲?这无疑是1942年毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》发表后文艺工作者的一种政治自觉,因为只有是民间的,才能真正为广大人民群众所喜闻乐见,最终才能使文艺为革命服务。 ④也正因为如此,这部歌剧首演便取得了巨大成功。这就意味着,歌剧《白毛女》的成功,不仅在于它表达“旧社会把人逼成了鬼,新社会把鬼变成人”的思想主题,而且还在于它借鉴和利用了包括戏曲在内的民族民间音乐。歌剧《小二黑结婚》则在《白毛女》的基础上更进一步向戏曲靠拢,成功借鉴和利用了“三梆一落”(河北梆子、河南梆子、山西梆子、评剧),并创造出了《清粼粼的水蓝盈盈的天》这样经典的板腔体唱段。这就为新中国歌剧探索中对戏曲的借鉴和利用树立了样板。

第二个时期是20世纪50年代中期至60年代前中期。这一时期,中国歌剧探索开始对戏曲有了更深的认识。尤其是1957年《红霞》的推出,使人看到了基于戏曲的歌剧样式;是年的新歌剧研讨会也基本达成了中国歌剧探索向戏曲学习的共识。⑤于是便有了歌剧《洪湖赤卫队》(1959)、《红珊瑚》(1960)和《江姐》(1964)的成功。在这些歌剧中,戏曲因素显而易见。尤其是这三部歌剧中都具有中国特色的板腔体唱段,它们替代了欧洲“全唱型”正歌剧中的咏叹调,呈现出戏曲式的戏剧性表达方式。这种板腔体唱段的出现,无疑是母语文化语境下中国歌剧探索的一个重要成果。当然,这一时期也有相当一部分剧目并未借鉴和利用中国戏曲,而不同程度借鉴和利用了中国民歌等其他传统音乐,故仍属于母语文化语境下的中国歌剧探索。但接下来的十几年中,中国歌剧探索几乎停滞,以致母语文化语境下的中国歌剧探索毫无建树。

第三个时期是20世纪70年代末至21世纪初。进入改革开放时期,母语文化语境下的中国歌剧探索得以继续。这一时期的突出特征首先是歌剧体裁的多样化,出现了以《芳草心》为代表的轻歌剧,以《伤逝》《原野》《深宫欲海》《苍原》《屈原》为代表的“全唱型”风格,以《狂人日记》《赌命》为代表的室内歌剧,还有更具时代特点的音乐剧。更值得注意的是,旨在借鉴戏曲、主要人物的主要唱段为板腔体唱段的民族歌剧,在经历近30年的沉寂后再度登上中国歌剧舞台。这就是《党的女儿》(1991)和《野火春风斗古城》(2005)的诞生和巨大成功。⑥其次,歌剧语言与风格的多元化。这主要是伴随着现代音乐思潮的崛起,一些歌剧(如《原野》和《狂人日记》等)还运用了现代作曲技法,在语言和风格上体现出鲜明的现代音乐特征。最后,歌剧作为“音乐戏剧”并以音乐作为主要戏剧手段的体裁特征得以进一步体现,尤其是表现出对“歌剧思维”的追求。《原野》作为“第一部叩开西方歌剧宫殿大门的东方歌剧”⑦,采用正歌剧传统的“分曲结构”形式,并将歌剧的戏剧性诉诸具有结构张力和紧张度的音乐语言,成为中国最成功的“全唱型”正歌剧风格歌剧之一。总之,这一时期的歌剧创作极大地延伸了中国歌剧探索之路,充分发挥了音乐在“刻画人物、支持动作、转换时空、渲染气氛、塑造结构”上的积极作用⑧,体现出咏叹调、宣叙调、重唱、合唱以及管弦乐的戏剧功能,并灵活运用调式、调性、节奏、速度、音色、和声、复调、配器等手段,以增强音乐的戏剧张力,拓展歌剧音乐的戏剧表现空间。上述这些都是母语文化语境中的中国歌剧探索,更多层面与中国传统音乐乃至中国传统文化具有内在关联。但也应看到,这一时期的中国歌剧探索与戏曲的关系,虽然总体上显得较为疏远,但也有《党的女儿》《野火春风斗古城》成功借鉴和利用了戏曲,尤其是前者运用了具有极富戏剧张力的板腔体唱段,并使之成为塑造人物形象、凸显戏剧矛盾冲突的重要手段。

第四个时期是21世纪初至今。自2005年推出《野火春风斗古城》后,旨在借鉴戏曲、主要人物的主要唱段为板腔体唱段的民族歌剧(“狭义的民族歌剧”)不断式微(只有《英·雄》《红船》等剧目中的个别唱段与戏曲中的板腔体唱段较近),取而代之的则是那种“广义的民族歌剧”,如《二泉》《松毛岭传奇》《金砂江畔》《红船》等,成为这一时期中国歌剧舞台上最主要的景观。尽管这种“广义的民族歌剧”在追求音乐的民族风格或地方特色时在极大程度上放逐了戏曲的表现形式,尤其是戏曲中的板腔体结构唱段,但仍属母语文化语境下的中国歌剧探索。这一时期还产生了一批“全唱型”正歌剧风格歌剧,如《雷雨》《骆驼祥子》《兰花花》等。这种“全唱型”歌剧,像上述“广义的民族歌剧”一样,亦为母语文化语境下的中国歌剧探索。这些剧目都在不同程度上借鉴和利用了包括戏曲在内的中国传统艺术的语言、形式和手段,如《骆驼祥子》中就运用了大三弦、单弦、京韵大鼓、京剧曲牌、叫卖调,甚至还借鉴“贯口”等曲艺的表现手段,故“京味”十分浓郁。可以说,《骆驼祥子》的创作是母语文化语境下十分成功的探索。还值得一提的是,这一时期室内歌剧的创演也呈“井喷”之势。在这些室内歌剧中,郝维亚作曲的《画皮》显得特别出色。这是因为,这部歌剧不仅选择了《聊斋》中那个家喻户晓的“鬼故事”,而且还在多方面靠近中国戏曲。在歌剧《画皮》中,郝维亚颇具创意地将京剧旦角特色及其文化形象植入歌剧角色中,与民族室内乐、美声、无调性音乐风格、写意性的歌剧风格并置,并用传统“折子戏”结构替代了西方歌剧常见的分曲结构。不仅如此,该剧还运用了戏曲中的韵白。歌剧《画皮》在更高层面上审视传统与现代,将中国戏曲的表现形式灵活、自由地与西方现代作曲技术嫁接在一起,打破体裁形式、技法风格的局限,通过融合、创新中西戏剧表现形式,充分释放出艺术创造的能动性和想象力,以洒脱、精练、恰当、有效的创作手法推进戏剧矛盾展开,表达歌剧的主题思想,在更高、更新层面上展现出母语文化语境下中国歌剧探索对中国特色、中国风格、中国气派的追求,表达出真正的“文化自信”。很显然,《画皮》与中国戏曲的“联姻”,不同于《白毛女》《小二黑结婚》《洪湖赤卫队》《江姐》《党的女儿》等民族歌剧对戏曲的借鉴和利用,是另一种意义和方式上的借鉴和利用。如果说民族歌剧对戏曲的借鉴和利用,更多追求的是“形似”,那么《画皮》对戏曲的借鉴和利用所追求的则更多是“神似”。

歌剧是一种“舶来品”,其故乡在意大利的佛罗伦萨。20世纪20年代初以来中国歌剧的百年历史发展,作为一种母语文化语境中的音乐戏剧探索,就在于对歌剧这种西方戏剧体裁样式进行本土化改造。然而,在中国歌剧探索的百年历史发展进程中,这种母语文化语境下的本土化改造,不仅在于使用了汉语演唱和对白,讲述“中国故事”,而且还使歌剧音乐具有浓郁的中国风格,并呈现出中国戏曲式的戏剧性表达方式。

二、 中国歌剧创作中对戏曲音乐腔词关系的把握

在歌剧创作中,根据特定语言(母语)的语音特征、音素形态及相应的语义特点,构筑与之相匹配的旋律线条、语言节奏,形成一个与语音及语言表达密切相关的唱段,乃至一个歌剧类型的整体风貌,便是一种根本意义上的母语文化语境下的歌剧探索。歌剧创作中语言与音乐结合,主要在于对传统腔词关系的认识和把握,尤其是对戏曲音乐腔词关系的借鉴和运用。例如,字的声韵与唱腔腔格之间的关联度,字调与旋律节奏韵律之间的匹配度,唱词句式与唱腔腔式之间的关系,都是上述腔词关系的集中体现。总体而言,在与戏曲相关的中国歌剧音乐创作中,腔词关系反映在三个层面:一是微观层面的腔词关系,即单个字上声韵与唱腔之间的关系;二是中观层面上的腔词关系,即唱词(“剧诗”)的句式结构与唱段腔式结构之间的关系;三是宏观层面上的腔词关系,即唱词的叙事结构与唱段曲式结构之间的关系。⑨这三个层面的腔词关系在歌剧中都具有不同的戏剧功能。这里主要谈微观、中观层面的腔词关系。

(一) 字的声韵与唱腔的关系:依字行腔

中文及中文基础上的各地方言,在千百年来的历史演变中,形成了特有的字韵特征。在汉语音韵学中,一般将每个字音分为声母、韵母和声调。其中,普通话声调又分为阴、阳、上、去四声。在各地方言中,音韵的形态更是丰富多样。⑩经过长期的戏曲实践和经验总结,“依字行腔”逐渐成为中国戏曲音乐中把握腔词关系的基本原则。京剧大师程砚秋曾说:“在研究腔时,我感到‘以腔就字’这一点非常重要,因为中国有四声,谈平仄;同一个字音,不同的四声就产生了不同的意义,所以必须根据字音的高低来创腔,这样观众才能听清楚你唱什么,决不能先造好腔,再把字装上去,用字去就它。我觉得字的四声,带来了曲调向上行或向下行的自然趋势,这给创腔提供了最好的根据和条件。”⑪腔与字

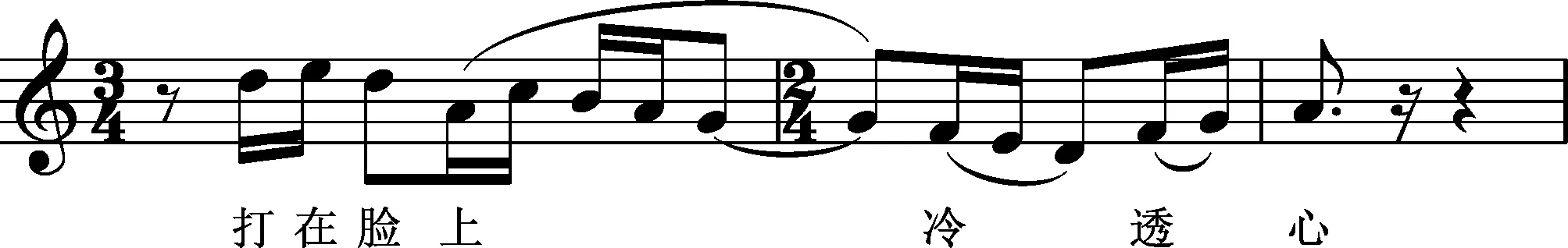

谱例1 歌剧《骆驼祥子》中的《刘四爷》的全部关系,都包含在“字正、腔圆、情通、理顺”等基本理念之中,其目的是让听众能听清听懂唱词,使字与腔二者相辅相成,为唱腔增色,以达到“美听”的审美效果。⑫毋庸置疑,这些关于腔词关系的基本理念同样适用于汉语文化语境下的中国歌剧探索。这就是结合“字韵”及其规律,揣度歌剧唱段中单字上以及字与字之间的旋律走向,把握咬字、吐字、归韵的特点以及字与字之间的抑扬顿挫和节拍重音安排,创造出更符合汉语语言特征和腔词规律的歌剧唱段。很多歌剧在唱段设计中都充分考虑了汉语的语言特征,并在此基础上创作出具有母语特点的旋律。

这里仅以歌剧《骆驼祥子》的唱段创作为例,探讨字词声韵与音乐乃至戏剧表现之间的关系。在该剧唱段创作中,作曲家充分认识和把握住了汉语语调的音律特性,在不同人物的唱段中,都体现出了唱词声韵特征及腔词关系中“词调相顺”的基本原则,提炼出了富有鲜明个性和音乐发展潜力的音调元素,创作出了一个个准确塑造人物形象、表现人物性格的唱段。剧中刘四爷这一豪横跋扈、嚣张傲慢的形象,就通过《刘四爷》的唱段,绘声绘色地刻画了出来(见谱例1)。

在这个唱段中,唱词与旋律构思巧妙搭配使音乐更具有戏剧性。刘四爷以四字句对称句式为主自述其当年之勇,旋律的腔格与字音、字调相匹配,在“库兵”“群架”等词中,依照字调使用了上升腔格,在“赌场”“妇女”“人口”等词中,则使用了与之相匹配的下降腔格,并通过“重音”强调了这几个词。不仅如此,通过调性模糊的旋律及其中节奏、音型和重音的变化,打破了唱词的方整性:在前三个四字句式中,采用相同的音型,使之连断结合,并在“断”音上加了重音,以形成对比;同时,乐队伴奏上突出重音的垫腔,与人声形成呼应。从“抢过妇女”开始,唱词的节拍被拉宽,每个字都通过加重音予以强调,且通过长时值的高音对“抢”“蹲”等字加以突出,字字句句都在炫耀其昔日的“辉煌”。在其后两个十字句式中,用同音反复的方式进一步强调了后面的七个字,表明自己当年即便经受“滚钉板”“跪铁索”的酷刑,依然有“不皱眉头不眨眼”“不喊救命不求饶”的胆量,更在“杀头的官司硬挺过来”一句中,通过唱段中的最高音()强调“硬”字,且在乐队同音反复的重音之后,作出霸气的总结:“这叫作‘字号’。”

从这个例子中可以看出,在母语文化语境下的歌剧唱段创作中,只要认识和把握字词的音韵规律,就具有广阔的旋律写作空间,并凸显母语文化语境下的腔词关系。这是因为汉语语言在发音方式、语音语调、平仄押韵、语音节奏等方面的特征,能为歌剧唱段创作提供基础性的音韵素材和语感节奏。作曲家完全可以通过提取、整合、抽象甚至夸张、变形等手段写作旋律。一方面使唱词结合旋律后更加灵动,以提升语言的艺术表现力和感染力;另一方面也可突破唱词音韵的局限性,以“戏剧性”为核心,充分遵循音乐自身的发展逻辑,并通过音乐的内在冲突性,达到以音乐承载戏剧的目的。⑬

(二) 唱词的句式结构与音乐的腔式结构

在戏曲中,腔式结构是“唱腔戏剧性变化的基本动力,是最具特点、最生动活跃、最能相互借鉴吸收并体现创造性的戏曲曲式的基础结构”。⑭戏曲音乐中的腔式及其结构与戏曲中的唱词(“剧诗”)相关,体现为唱词的句式结构与音乐句式结构的相互作用和影响,亦为语言与音乐的关系—腔词关系。在民族歌剧(如《白毛女》《洪湖赤卫队》《江姐》《党的女儿》)中,板腔体唱段都体现出了戏曲板腔体唱段中的腔式结构,并通过灵活多变的唱词句式结构及与之相关的腔式结构增强其戏剧性,推进戏剧矛盾展开。然而,这里所说的戏曲板腔体唱段中的腔式结构,就与唱词的句式结构关系密切,是戏剧音乐中腔词关系在上述层面上的体现。

这里以《党的女儿》中田玉梅的唱段《血里火里又还魂》为例。其中,丰富多变的句式结构及其与之相关的腔式结构,充分表现出了田玉梅失去战友后的悲痛心情和作为革命者的坚定信仰。依据唱词结构,该唱段运用了多种腔式结构,并分布在不同板式的结构段落之中。在开始自由的散板中,采用了吟诵调与哭腔相结合的三字句,为“板起两腔式”(见谱例2),表现从昏迷中清醒过来的田玉梅的精神状态。接着,通过自由的吟诵句进一步表现田玉梅昏昏沉沉且充满疑惑的状态。在进入陈述性慢板后,通过眼起单腔式、眼起两腔式、板起两腔式及长大的哭腔式拖腔等多种腔式结构,使句式的结构得以扩充。同时,在乐逗(腰逗)之后,旋律得以拉伸,形象地展现出田玉梅在痛失战友后悲痛欲绝的心情。尤其在段落最后一句:“刻骨的刀痕掩泪痕”之后,通过重复“掩泪痕”并在“掩”字上形成长大的拖腔,并在虚字上继续延展,形成“一咏三叹”的腔式结构,使悲伤的情绪得以进一步加强(见谱例3、谱例4)。慢板的第二部分是一个顶板起唱的长大结构段落。其中,唱词句式与唱腔之间形成前紧后松的关系,运用伴奏的垫腔,穿插不同形式的拖腔,最后在“哭啊,哭啊,英灵啊”的呼喊中发展为长大的拖腔,进一步表达出田玉梅失去战友后的悲痛。进入快板段落后,唱词结构上形成了五字句和八字句的规整结构(见谱例5)。依据唱词的统一性和板式节奏,腔式结构统一为“枵眼单腔式”,具有行进的节奏韵律,音调铿锵有力,焕发出坚定昂扬的斗志。在最后自由的散板中,乐句的拖腔中穿插垛句,将音乐推向高潮,以表现田玉梅坚定的革命理想信念和大无畏的革命精神。整个唱段的旋律写作中,正是基于唱词的句式结构,生发出不同的腔式结构,进而通过腔式结构的丰富变化,使整个唱段行云流水,气贯长虹,恰到好处地衬托出田玉梅疑惑、失落、伤心、悲痛、愤慨、坚定、希望等夹杂在一起的复杂心绪。值得注意的是,正是唱段中多个结构段落末尾的“固定拖腔”,使整个唱段在结构上和情感表达上得到了统一。

谱例2 《血里火里又还魂》(板起两腔式)

谱例3 《血里火里又还魂》(枵眼单腔式)

谱例4 《血里火里又还魂》(枵眼漏尾两腔式)

谱例5 《血里火里又还魂》(枵眼漏腰两腔式)

在中国戏曲中,腔式结构是一个与唱词(“剧诗”)密切相关的基础性音乐结构,来自唱词句式上的结构韵律,变化多端、形式多样。除单腔式、两腔式、多腔式的句式结构外,还有板起、眼起以及“戴帽”“插腰”“加垛”“搭尾”“加腔”“缩腔”等复杂的句式结构手法⑮,故常常打破了腔式的方整性和平衡性,使唱腔灵活多变,凸显音乐的戏剧性冲突,最终展现出与戏剧内涵的密切结合。正是借鉴和运用了这种腔式结构,中国民族歌剧中板腔体唱段所体现出类似戏曲音乐的腔词关系,显露出母语文化语境下的鲜明个性和特征。

三、 中国歌剧中的戏曲表现形式

中国戏曲历经千百年来的历史发展,形成自己成熟的演剧传统,并在中国传统文化的浸染下逐渐形成了独特的戏剧美学体系。母语文化语境下的中国歌剧创演实践,由于充分借鉴了戏曲传统,故在音乐形式和演剧形式上也受到了戏曲的影响。这主要是借鉴戏曲音乐的板腔体结构以及戏曲的程式化原则,并由此寻求一种符合“歌剧思维”的戏剧表现功能和形式美法则。

(一) 板腔体结构唱段的运用

板腔体,即板式变化体,作为中国戏曲、曲艺音乐中的结构体式,以对称的上下句作为唱腔的基本单位,以节拍的整散及板眼的变化为主要特征,按照一定的变体原则,演变为各种不同的板式,以塑造艺术形象,表达人物感情,推动剧情发展。⑯主要人物的主要唱段采用板腔体结构的中国民族歌剧,借鉴和运用了板腔体结构模式及其戏剧表现功能,通过具有独立音乐特性和情感表达方式的不同板式(结构段落)组合成结构完整、戏剧容量庞大的板腔体唱段。⑰更重要的是,以板腔体结构原则构筑起来的唱段,使歌剧的抒情性、叙事性、戏剧性得到有机统一。在叙事时,通过板式变化层层推进情感,深刻揭示人物的内心情感与戏剧内涵。

本文以歌剧《洪湖赤卫队》中的《看天下劳苦人民都解放》为例。这个唱段作为韩英的“绝唱段落”,通过板式变化原则和叙事的线性发展逻辑,回顾了她的革命经历,展现出了她慷慨赴死、大义凛然的英雄气概,并用板式变化(速度对比)所带来的音乐冲突,使歌剧的戏剧性达到高潮。这个唱段由“慢板(引子)—慢板—中板—快板+散板—分节歌—散板”组成,整体上呈现出“起承转合”的音乐结构逻辑。开始的散板,以直抒胸臆的方式充分表达出韩英对母亲的依恋之情,其中运用了《赤卫队之歌》的主题材料,尤其在“娘啊”上的拖腔,表达出浓浓的母女情,感人至深。在中间的叙述部分,经“慢板—中板—快板”的板式变化,也呈现出哀怨、愤懑、激昂的情绪转换,表达出“自从来了共产党,洪湖的人民得了解放”的喜悦。其中从F宫系统徵调式到宫系统徵调式的转调,更增强了情绪转折的戏剧动力。在最后的唱段部分,热情洒脱的分节歌将全曲的戏剧性表达推向高潮,并在戏曲特有的自由式散板中到达情感的高点,人物内心情感得到升华,进而充分表达出韩英坚定的革命信念和崇高的共产主义理想。

板腔体结构中的不同板式正是来自唱词(“剧诗”)的结构段落划分。这种唱词的结构唱段划分与不同板式的划分是一致的。这种一致性也正体现出了宏观层面的腔词关系。其中,无论是唱词变化还是板式变化,都具有明确的发展方向和清晰的情感指向性。正是通过板式变化,人物的情感变化才显得张弛有度,并由此为戏剧矛盾展开带来清晰的层次和充沛的动力。与此同时,围绕板式变化这一核心,辅以节奏变化、旋律变化及多样的润腔手法⑱,最终以完整、统一的音乐结构完成其独特的戏剧性表达。这种板腔体唱段的运用,正是母语文化语境下中国歌剧探索对戏曲音乐表现形式和风格的继承和借鉴。

(二) 戏曲程式化因素在中国歌剧中的运用

程式化可以理解为戏曲在漫长历史发展中逐渐形成的具有典型性、类型化特点的舞台演剧模式。程式化体现在戏曲艺术的各个层面,有故事原型和叙事方式上的程式化;有角色类型上的程式化(如生、旦、净、末、丑的划分就是角色类型化,即行当划分);有舞台表演上的程式化(“四功五法”,即唱、做、念、打与手、眼、身、法、步);更有戏曲音乐的程式化。这就是曲牌联缀体中固定曲牌的运用和板式变化体中的板式变化规律、固定拖腔的运用以及戏曲伴奏的固定模式和“锣鼓经”等。⑲戏曲音乐的程式化则来自传统舞台演剧经验。“传统戏曲音乐的程式化现象,艺术地再现了古代人的生活节奏、审美情趣和人格意识。它是一代又一代戏曲艺人艺术经验的结晶。”⑳由此可见,戏曲程式化正是母语文化语境中的必然产物。

在母语文化语境下的中国歌剧探索中,戏曲的程式化因素得以充分借鉴和运用,故显露出戏曲美学体系及传统文化精神在中国歌剧中的映射。这反映到从歌剧创作到舞台呈现的各个维度和环节。就中国歌剧故事而言,它体现出与中国文化传统和文化心理密切相关的“故事原型”。比如,歌剧《白毛女》中的“因果报应”。在形象塑造上,中国歌剧呈现出类似戏曲的角色类型化特点,并使之具有不同的音乐风格。比如,《白毛女》中的喜儿、《小二黑结婚》中的小芹就具有花旦的影子,《洪湖赤卫队》中的韩英、《党的女儿》中的田玉梅则类似戏曲中的青衣。在整部歌剧中,角色的设置也似乎有着基于戏曲行当的考虑。从舞台表演上看,“四功五法”及“打背躬”㉑的表现手法(如《党的女儿》中就有马家辉、田玉梅和桂英三人之间“打背躬”),在民族歌剧中都有不同程度的体现。不难发现,舞台上角色的一举一动、一招一式、一颦一笑、一进一出,都在程式化原则的影响下,根据戏剧发展的需要,自然和谐地与人物的身份形象、情感张力、戏剧意境相统一,形成张弛有度、收放自如、浑然一体的整体艺术呈现。在音乐设计上,戏曲音乐的程式化则得到了更多的体现。如《洪湖赤卫队》《红珊瑚》《江姐》《党的女儿》中都运用了戏曲“固定拖腔”的表现手法,并使“固定拖腔”成为一种主题材料,成为统一音乐结构的重要因素。此外,戏曲唱段特有的伴奏方式(托、保、垫、衬、连、带、随、裹)也在民族歌剧中得到了充分的体现。这些都有力支撑了唱段中人物情感的表达,拓展了歌剧的音乐形态和戏剧内涵。同样,在舞美、造型、服装、道具等方面,戏曲的程式化也得到了一定程度的体现。

戏曲的程式化是千百年来国人对现实世界的典型性特征进行提炼和艺术性再造的智慧结晶。的确,程式化不是僵死的、固化的表演模式和艺术教条,而是一种更为传神的艺术表达和再现,更能体现艺术的想象力,最终以化繁为简、以虚衬实、神形兼备的艺术方法抵达艺术的本真,体现出深层意义上的中国文化精神。故对程式化因素的借鉴和运用,是母语文化语境下中国歌剧探索的必然选择。这种选择进一步确立了中国歌剧的中国文化身份,凸显了其“中国性”,也由此建立了中国歌剧与中国戏曲乃至中国文化之间的关联,进而为歌剧这一西方戏剧体裁在汉语文化语境中的本土化改造提供了新思维、新路径。

结 语

母语文化语境下的中国歌剧探索,虽然未能脱离歌剧这种西方戏剧样式的基本形式和西方作曲技法,但也从未脱离以汉语为母语的文化语境。在这种母语文化语境下,中国歌剧探索得到了戏曲的启发和支撑,尤其是板腔体结构原则及其戏剧性表达方式,使中国民族歌剧展现出独特的艺术品格。民族歌剧中的板腔体唱段,承载着独特的腔词关系、腔式结构和板式变化,进而呈现出独有的线性思维、复杂多变的戏剧发展逻辑,在推动情节发展和戏剧矛盾展开以及音乐结构、腔词关系等方面都显露出鲜明的艺术特色。同时,在“全唱型”正歌剧风格歌剧等其他体裁样式的歌剧中,母语文化语境仍是其坚实的底色,且仍与戏曲相关联。作为母语的汉语及戏曲中唱词、念白的字韵、音韵、声韵、腔韵,给中国歌剧探索带来了广阔空间,并赋予中国歌剧独特的美学意蕴。有理由相信,在母语文化语境中,依托中华传统文化的“根基”,必将以更深邃的文化底蕴,孕育下一百年中国歌剧的辉煌。

注释:

① Stanley Sadie, The New Grove Dictionary of Music and Musicians, (2001) Vol.18, “opera”,湖南文艺出版社,2012,第427—428页。

② 余秋雨: 《中国戏剧史》,安徽文艺出版社,2014,第7—19页。

③ 李诗原: 《中国民族歌剧的历史、特征及相关问题—根据〈歌剧理论评论人才培养〉班讲座内容整理拓展》,载钱仁平主编: 《中国歌剧年鉴2019》,上海音乐学院出版社,2021,第131页。

④ 毛泽东: 《在延安文艺座谈会上的讲话》,载《毛泽东选集》(第三卷),人民出版社,1991,第859—865页。

⑤ 《中国歌剧史》编委会主编: 《中国歌剧史(1920-2000)》(上册),文化艺术出版社,2012,第326—353页。

⑥ 居其宏: 《民族歌剧的历史轨迹及其整体研究—“新时代中国民族歌剧创作研究”课题总序》,载《中国音乐学》,2021年第1期,第134页。

⑦ 李吉提: 《中国西体歌剧音乐创作的得与失》,载《中国音乐学》,2021年第2期,第102页。

⑧ 杨燕迪:《 论歌剧音乐的戏剧功能》,载《音乐艺术》,2019年第4期,第7页。

⑨ 李诗原:《 中国民族歌剧的历史、特征及相关问题—根据“歌剧理论评论人才培养”班讲座内容整理拓展》中关于“曲式结构、腔式结构、腔词关系”三个层次的表述,同注③,第128—129页。

⑩ 王力:《 汉语音韵学》,中华书局,1956,第2—5页。

⑪程砚秋:《 程砚秋文集》,中国戏剧出版社,1959,第125页。

⑫王骥德著,陈多、叶长海注释:《 曲律》,湖南人民出版社,1983,第163页。

⑬胡晓娟:《 歌剧戏剧结构与音乐结构的统一性—兼论中国歌剧戏剧性的音乐呈现》,载《音乐艺术》,2020年第4期,第95页。

⑭刘正维:《 戏曲腔式及其板块分布论》,载《中国音乐学》,1993年第4期,第33页。

⑮蒋菁:《 中国戏曲音乐》,人民音乐出版社,1995,第38—40页。

⑯罗映辉:《 论板腔体戏曲音乐的板式》,载《中央音乐学院学报》,1981年第3期,第19页。

⑰智艳:《 民族歌剧板腔体咏叹调演唱的风格呈现与韵味处理》,载《音乐艺术》,2015年第2期,第87—88页。

⑱郭克俭:《 “润腔”释义》,载《中国音乐学》,2021年第2期,第72页。

⑲李诗原:《 中国歌剧怎么做?—一个基于基础性美学问题的百年检视》,载钱仁平主编;《中国歌剧年鉴2020》,上海音乐学院出版社,2021,第53—54页。

⑳蔡际洲:《 传统戏曲音乐与现代戏曲音乐的文化比较—关于“程式化”与“非程式化”现象生成原因的探讨》,载《音乐研究》,1994年第2期,第63页。

㉑上海艺术研究所、中国戏剧家协会上海分会编:《 中国戏曲曲艺词典》,上海辞书出版社,1981,第92页。