经食管超声心动图在二尖瓣脱垂成形术监测中的临床应用价值

黄志芳 李天亮

二尖瓣脱垂是一种较常见的心脏瓣膜病,是指各种原因引起的二尖瓣某一个瓣或两个瓣叶在收缩中、晚期或全收缩期瓣尖或瓣体移位异常超过瓣环径连线约2 mm 脱入左心房侧,可伴有或不伴有瓣叶增厚,导致二尖瓣关闭不全,引起一系列临床表现,各种原因使二尖瓣瓣叶、瓣环、腱索及乳头肌异常导致的脱垂占60%,如风湿病变、感染性心内膜炎、心肌梗死等,无明显诱因者占30%[1]。二尖瓣脱垂多单独发生,但也可同时累及其他瓣膜,形成多个瓣膜脱垂。并发三尖瓣脱垂的患者约40%,并发主动脉瓣脱垂的患者约10%,并发肺动脉瓣脱垂的患者约有2%[2]。二尖瓣脱垂患者较易合并继发性房间隔缺损、室间隔缺损及心律失常等其他心血管方面的异常,是一种常见的需要手术治疗的瓣膜关闭不全性疾病。该手术有瓣膜成形术和人工瓣膜置换术两种方法[3]。手术前需要知道瓣膜的病变部位、形态结构、累及程度、病变面积,对于心脏外科医生决定使用手术路径及手术术式十分关键。随着医学的快速发展,对于二尖瓣脱垂的病变外科医生已经用瓣膜成形术替代了瓣膜置换术,成为治疗本病的首选手术方式,其主要优势是能保留瓣膜及瓣下结构,显著改善患者左心室功能,且在治疗后无需长期使用抗凝药,可明显降低术后相关并发症的发生,改善患者预后效果,术中准确判断瓣膜病变及术后即刻评价成形效果对改善患者远期效果明显优于瓣膜置换术[1]。由于二尖瓣环的非平面特性,多平面TEE 扫查时方位、角度及深度的多变性使切面更复杂,然而在心脏手术中不受胸廓干扰、不影响手术视野、不受声窗限制的食管探头能近距离对二尖瓣瓣环及瓣叶进行真正意义的多平面、全方位扫查,其图像质量清晰,迅速、敏感、准确地确定二尖瓣反流及瓣叶病变部位,为二尖瓣成形术中判断及监测、评价病变瓣膜的实际情况提供了简便准确的方法,及时评价二尖瓣成形的手术效果。由此,本文选取本院 37 例二尖瓣脱垂并二尖瓣关闭不全中度以上实行二尖瓣脱垂成形术的患者作为研究对象,进一步分析TEE 的应用价值。

1 资料与方法

1.1一般资料 选取2015 年1 月~2021 年1 月本院37 例二尖瓣脱垂伴有中度以上的关闭不全实行二尖瓣脱垂成形术治疗的患者,男25 例,女12 例;年龄20~75 岁,平均年龄(60±15)岁;其中合并房间隔缺2 例,合并室间隔缺损2 例,合并主动脉瓣狭窄2 例,合并三尖瓣脱垂2 例,合并腱索断裂14 例,单纯二尖瓣脱垂15 例。

1.2方法

1.2.1仪器设备 采用PHILIP-IE33 和GE-E95 彩色多普勒血流诊断仪及多平面TEE 探头。所有患者均在术前行经胸超声心动图(TTE)检查,通过二尖瓣短轴切面、胸骨旁长轴切面、两腔心切面、三腔心切面及心尖四腔心各个切面判断脱垂病变区,测量左心房内径、左心室舒张末期内径、左心室射血分数。

1.2.2TEE 监测方法 给予患者全身麻醉后进行气管插管,然后将食管探头经食管插入深度约35~45 cm达到食管中下段,在TEE 下探查二尖瓣瓣膜形态结构的病变情况,并对病变部位进行分区,食管中段 0°四腔心切面,取样线接近垂直瓣环连线,从右向左依次显示 A3A2-P2P1 区;食管中段 45°两腔心切面,从右向左依次显示 P3-A3A2A1-P1 区;食管中段 90°两腔心切面,从右向左依次显示P3-A3A2A1 区;食管中段 135°左心室长轴切面,显示 P2-A2 区。常规切面中左心室长轴观(90~120°)显示 A2/P2 最清楚;四腔心观(0~20°)显示 A1/P1 最清楚;两腔心观(90°)显示A3/P3 最清楚。彩色多普勒血流显像(CDFI)能观察反流的情况、方向、部位、程度,为外科手术提供直观、准确分析。直到二尖瓣成形术后恢复心跳,及时探查瓣膜反流程度,即刻对二尖瓣成形效果做出评估。

1.3观察指标及判定标准 分析TEE 对二尖瓣脱垂病变部位的检查结果及术后即刻评价二尖瓣成形术的效果;监测并比较患者手术前后左心房内径、左心室舒张末期内径、左心室射血分数等参数的变化。二尖瓣解剖部位采用 Carpentier 命名法[4],将前叶分为A1、A2 及A3 区,后叶分为P1、P2、P3 区。反流面积分级标准,0 级:反流面积<1 cm2;1 级:反流面积1~4 cm2;2 级:反流面积5~8 cm2及反流达到左心房中部;3 级:反流面积>8 cm2及反流达到左心房顶部。疗效判定标准,0~1 级者视为手术成功,≥2 级者可再次行瓣膜成形术,或根据实际情况改行瓣膜置换术,以确保手术的成功[5]。分别与术前、术后7 d、3 个月测量患者左心房内径、左心室舒张末期内径、左心室射血分数等参数。

1.4统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差 ()表示,采用t 检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

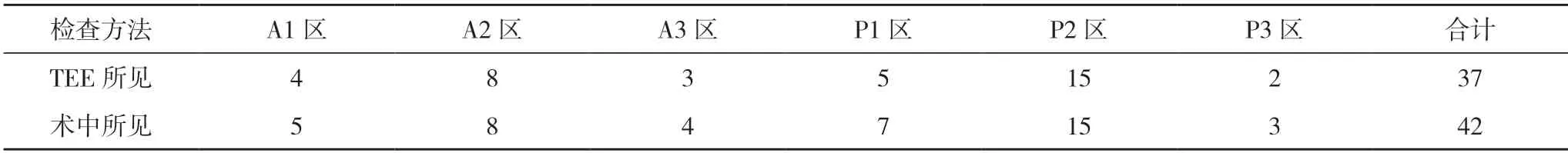

2.1TEE 对二尖瓣脱垂病变部位的检查结果分析37 例患者共42 处病变,TEE 术中检出二尖瓣病变部位共37 处,检出准确率为88.10%。见表1。

表1 TEE 对二尖瓣脱垂病变部位的检查结果(处)

2.2手术结果分析 37 例患者中30 例一次性成形手术成功;4 例术中监测反流呈2 级,再次行成形术,然后再次行TEE 检查,发现二尖瓣反流减轻至≤1 级,再次进行成形术,手术成功;3 例术中监测反流呈3 级,立即实行二尖瓣人工瓣置换术。

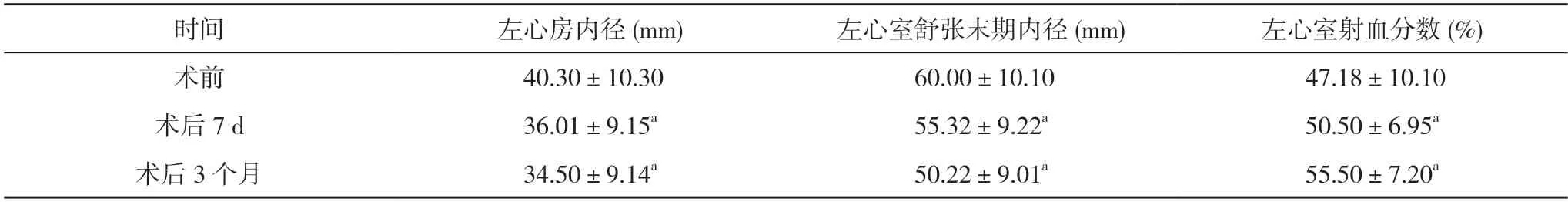

2.3患者手术前后各项参数变化比较 术后7 d、3 个月,患者左心房内径、左心室舒张末期内径均小于术前,左心室射血分数大于术前,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 患者手术前后各项参数变化比较(,n=37)

表2 患者手术前后各项参数变化比较(,n=37)

注:与术前比较,aP<0.05

3 讨论

二尖瓣脱垂是近年来常见的一种瓣膜病,是各种原因引起的二尖瓣一个瓣或两个瓣叶收缩期部分或全部脱入左心房侧,超过瓣环径连线2 mm 以上,伴或不伴有瓣叶增厚。其中,瓣叶厚度≥5 mm 者称为“典型”二尖瓣脱垂;瓣叶厚度<5 mm 者称为“非典型”二尖瓣脱垂。原发性二尖瓣脱垂主要表现为二尖瓣瓣叶、腱索或瓣环等发生黏液样变性,导致瓣叶冗长或增厚、腱索过长或断裂、瓣环扩张等引起脱垂,瓣叶和腱索的纤维结构破坏、松驰,导致二尖瓣的关闭不全,闭合不良。继发性二尖瓣脱垂主要原因常为瓣环与室壁之间大小比例失调、二尖瓣瓣环扩张或发生继发损害、腱索断裂或乳头肌功能失调等所致。常继发于感染性心内膜炎、冠状动脉硬化性心脏病等,上面所述病因均可引起二尖瓣腱索的断裂[6]。二尖瓣关闭不全是二尖瓣脱垂常见的并发症之一,严重程度决定于二尖瓣脱垂的程度。由于腱索断裂引起的二尖瓣脱垂可导致“连枷样”二尖瓣运动,瓣叶活动度明显加重,由于瓣叶增厚、钙化、黏液样变引起瓣膜瓣环径扩大可导致二尖瓣关闭不全进一步加重[7]。

随着医学技术的提高,医学研究的迅速发展,心外科技术越来越完善,更多的运用二尖瓣成形术治疗二尖瓣脱垂,其手术方法更多的减少了因进行瓣膜置换带来的一系列并发症,如对左心室功能造成损伤,使左心功能减低,感染性心内膜炎引起赘生物的形成,血栓栓塞导致的血管堵塞和长期口服抗凝药物的弊端,也降低了患者的出血风险,同时减轻了人工瓣膜给患者带来的经济负担[8]。同时采用此术式可以保留自体瓣膜和瓣下的结构,对于左心室结构完整性、左心室收缩功能均有明确的保护作用,从远期效果看,二尖瓣成形术后不需要长期口服抗凝药,也没有生物瓣带来的衰减问题,减少了人工瓣感染引起的并发症,且术后出现出血、感染、血栓等一系列不良事件较少见,所以二尖瓣成形术成为心外科治疗二尖瓣脱垂引起关闭不全的首选方法[9]。瓣膜成形术通过将部分瓣叶切除、修补、腱索转移,瓣叶交界处切开及瓣膜成形环植入等术式进行治疗,但此手术治疗要求术前外科医生必须在实时动态下了解病因、瓣膜病变部位以及反流程度,瓣膜有无增厚、粘连、钙化、有无腱索断裂挛缩等[10]。经胸超声检查的无创、快捷、可重复性等优点,已经成为术前诊断二尖瓣脱垂的首选方法。但由于部分患者受声窗影响,术前不能明确瓣膜病变情况,术中又由于手术视野局限性,因此术中受到一定限制。而TEE 不受声窗影响,同时克服患者了因体位、太胖、呼吸系统疾病等条件的干扰影响经胸超声检查的清晰度[11]。术中TEE 可以很清楚显示瓣膜、瓣环结构情况,为疾病提供更准确的数据,根据TEE 探查的结果外科医生选择进行瓣膜成形术。由于患者病变情况不同,选择手术方案不同,如二尖瓣后叶腱索冗长、断裂,后叶通过手术将部分切除等[12]。因此,术前对于瓣膜病变部位的判断十分关键。术中TEE 检查对瓣膜的评判比经胸超声检查更具有优势性。本组结果中,37 例 42 处病变部位,通过应用TEE 左心室长轴观(90~120°);四腔心观(0~20°)、两腔心观(90°) 检出37 处病变部位,检出准确率为 88.10%。明确病变部位的准确度使外科医生减少了探查时间,能够很快制定出有效的治疗方案。

二尖瓣脱垂成形术中的即刻评价疗效是确保手术成功的关键因素。在恢复心跳后,通过TEE 可以各切面、各角度清晰显示二尖瓣形态,CDFI 测量反流程度及时评价成形效果。本次研究中,37 例患者在恢复心跳后即时测量反流面积,4 例反流面积为 2 级,告知外科医生及时处理,当即再次行二尖瓣成形术,3 例反流面积为3 级,改行二尖瓣人工瓣置换术。随着外科医生的手术技巧、技能及知识的储备、临床经验的积累,建立同样的手术意识与助手的默契配合,是提高手术成功与质量的关键因素,同时与超声医生配合的经验增长、积累,手法的技巧,切面的熟练,外科医生经验的积累,操作技巧的熟练,大大提高了二尖瓣成形术的成功率,改善了患者的生活质量。

综上所述,TEE 对二尖瓣脱垂成形术中探查二尖瓣结构病变部位及术后及时评估二尖瓣成形效果具有重要的临床应用价值。