中国传统医学中的食疗与补肾*

周 敏 陈丽云

上海中医药大学(上海,201203)

食疗是传统医学的重要组成部分,有着悠久的历史,古代文献中有大量关于借用食物以达药力,进行养生保健、辅助治疗和防病的记载。但纵观文献,不同时期食疗的内涵有所变化,古今差别显而易见。这种时间维度上的差别,也体现在食疗的具体应用中。就食疗补肾而言,隐含了不同时期对于身体,尤其是肾之功能的认知。唐代以来,食疗原料既包括食物性原料,也涵盖了部分药物性原料,这在唐代《食疗本草》中就有体现。食物性原料与药物性原料是现代人的区分方式。清代以前,这一界限相对模糊,但多数食疗原料具有药食两用的特征不容忽视。

食疗概念的演变

“食疗”一词,首见于《备急千金要方·食治》,“夫为医者,当须洞晓病源,知其所犯,以食治之,食疗不愈,然后命药”[1],并明确指出,“食能排邪而安脏腑,悦神爽志,以资血气。若能用食平疴,释情遣疾者,可谓良工”。此处“食疗”与“食治”同义。与早期食医类著作相比,《备急千金要方》(以下简称《千金要方》)食治篇在内容上更偏重食物的治疗作用,反映食疗在此时期已成为医家治疾的一种基本手段。

除《千金要方》外,孙思邈弟子孟诜所著《食疗本草》是另一部唐代重要的食疗类著作。此书原名《补养方》,后经张鼎增补改为《食疗本草》,遂从方书中脱颖而出,变为本草文献。从编撰体例看,《食疗本草》将以食物为主体的食经与以药物为主体的本草进行了知识融合,这一编撰体例也为后世医家所继承,如元代《饮膳正要》、明代《食物本草》等。可以说从唐代起,“食疗”的涵义有了拓展,增加了食治的内容。

唐以后,食疗的概念有了新的变化,食疗所指渐渐偏向于食养。考察宋以后医学文献,方书中食治方的数量并未显著增多,反映了食治在防治疾病方面存在一定的局限性。不过,在同时期本草文献和食谱中,涉及食疗的内容却大大增加,多数与身体调补滋养有关,从而将食疗与传统世界中的身体捆绑在了一起。

食疗对身体的调护——以补肾为中心

依据传统医学理论,古代食疗对于身体调护主要着眼于脏腑、气血、阴阳等方面。其中,五脏六腑方面尤以补益先天之肾与后天脾胃为重。相比而言,补肾观念至今仍深深植根于民众心中。这与明代医家将先天的概念应用于解释身体与疾病的形成有着极大关系。

1.“以肾为本”身体观的形成

古代对肾脏的认识早有记载。西汉马王堆帛书《五十二病方》“”病中,就有关于“肾”的记载,其云:“一,穿小瓠壶,令其空(孔)尽容颓者肾与『+手』(朘),即令颓者烦夸(瓠),东乡(向)坐于东陈垣下,即内(纳)肾『月最』(朘)于壶空(孔)中,而以采为四寸杙二七,即以采木椎窡(剟)之。”[2]51此处“肾”非内脏之肾,研究者多释为外肾,即阴囊[3]。“外肾”一词,在兽医文献中常见,如唐代李石《司牧安骥集》中收录有“相马良图”,图中标有“外肾欲小”四字[4]。类似用法也见于马王堆帛书《养生方》中,其云:“一曰:阴干牡鼠肾,冶,取邑鸟卵溃,并以涂新布巾。”[2]107从《五十二病方》和《养生方》中记载的与“肾”相关的条文看,其内容皆带有巫术色彩。至于为何用“肾”代指阴囊或外生殖器,其因不明,或许有解剖学上的依据。

从源流看,有关肾为“先天之本”的身体观,与《素问·上古天真论》中阐述人体生长发育的条文密切相关。但秦汉时期医家较为强调“心为君主之官”的地位。至金元时期,随着命门学说的发展,医家开始强调肾的主导地位。首先是刘完素将相火与右肾命门结合,提出命门属相火,提倡命门属火[5]。易水学派代表人物张元素亦论及命门相火,进一步将命门与“元气”联系起来。此论大大提升了命门的地位及重要性。朱丹溪在《格致余论·相火论》中阐发肾命相火学,尝援易论医,将理学太极说的思想引入命门学说,认为命门生五行、成脏腑,乃人体生命活动的原动力。从丹溪所阐释的生命观看,命门的地位无可替代。至明代,命门学说的影响登峰造极。赵献可《医贯》是研究肾与命门的专著,该书在开篇《内经十二官论》中即引《素问·灵兰秘典论》有关十二脏相使贵贱之论,其后论道:“玩《内经》注文,即以心为主。愚谓人身别有一主非心也。”[6]1赵献可认为,十二脏腑之间是平等的关系,无地位主次之分。命门才是“真君真主”,是十二脏腑功能活动的原动力[6]4。自金元以来,历代医家们对于肾与命门的探讨,使得命门学说的影响逐渐扩大,在此过程中肾脏的地位愈来愈高。明代医家将先天的概念应用于解释身体与疾病的形成,阐述缘何先天之本在肾,确立了肾脏为身体“先天之本”的地位。从而,肾脏一跃而成五脏之首,“以肾为本”的身体观得以形成。

2.食疗补肾药的应用

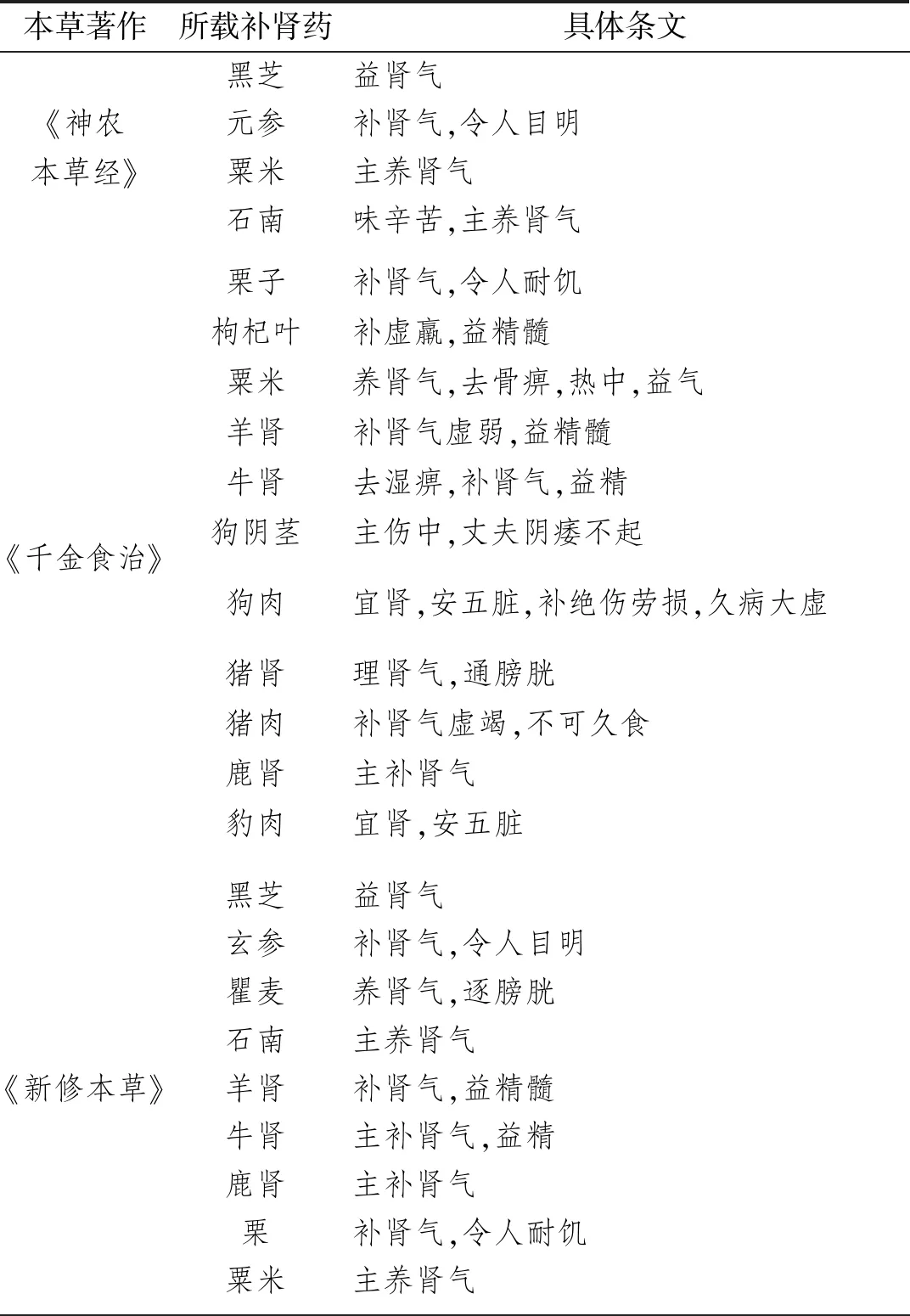

笔者统计的食疗补肾药,皆从古代本草文献所记载的食疗原料中选取,标准大致依据《食疗本草》的收录原则,以具有药食两用的食物性原料和部分药物性原料为主,而不具备药食两用的补肾药物,则不予统计。《食疗本草》之前,虽没有专门的食疗类本草著作,但《神农本草经》中仍有关于药物补肾的记载。有鉴于此,笔者检索的本草文献除以《食疗本草》为代表的食疗类本草外,还包括以《神农本草经》为核心的历代主流本草。检索结果详见表1。

表1 历代主要本草著作所载补肾药

(续表1)

分析表1内容可知,历代食疗补肾药的种类有所出入,总体数量呈增多趋势。成书于东汉的《神农本草经》中,涉及的补肾药共有4种,分别为黑芝、玄参、粟米、石南,皆为植物类。这4种药物或是因性味辛咸,或是因色泽偏黑,故而五行与肾相关,具有了补养肾气的作用。同时,这4种药物同样见于后世以《神农本草经》为核心的本草著作中。

至唐代,《千金要方》卷26中单列“食治”,后人称之为《千金食治》。该卷有果实、菜蔬、谷米、鸟兽4篇,共载154味食药同用之物,讨论了食物的治疗、禁忌等内容。与补肾有关的内容集中于“鸟兽第五”,其中选用栗子、羊肾、牛肾、鹿肾等食物补肾,明显受以形补形用药思想的启发,包括取动物阴茎,也有比类取物的意思。至于食用猪肉、狗肉、豹肉等以达补虚补肾的作用,或是受周边游牧民族用药传统的影响,也可能仅是用于替代动物肾脏而已。《新修本草》延续了《千金食治》的食疗思想,糅合了《神农本草经》与《千金食治》中记载的补肾药物与食物,体现了当时医家对食疗知识的认可。孟诜《食疗本草》作为唐代专门探讨食疗问题的本草专著,在收录食疗药物时,遵循的标准较为宽泛,既有食物性原料,又有药物性原料,并且未做严格区分。但二者都有药食两用的特性,这一点对后世食疗著作的撰写影响深远。在食治补肾方面,该书记载的枸杞、牛肾、羊乳、白马茎、猪肉、猪肾均可补肾。其中,枸杞可能是枸杞叶的替代,羊乳则带有明显的西域色彩。

在宋明时期的主流本草文献中,《证类本草》和《本草纲目》吸纳了前代本草著作中的记载,既有植物类原料,亦有动物类原料。其中,《本草纲目》不仅食疗原料数量增多,还增加了豆类、薯蓣、芡实、牡蛎等品种。同时,该书对于食疗原料的功效也有新的判断,如李时珍认为“《日华子》云‘猪肾,虽补肾,久食令人少子’,孟诜曰‘猪肾久食令人肾虚’,两者相矛盾”,指出“食猪肾为补,不可不审”[7]。《本草纲目》无论是食疗原料分类,还是食疗思想都较前代更加系统。

3.食疗补肾方

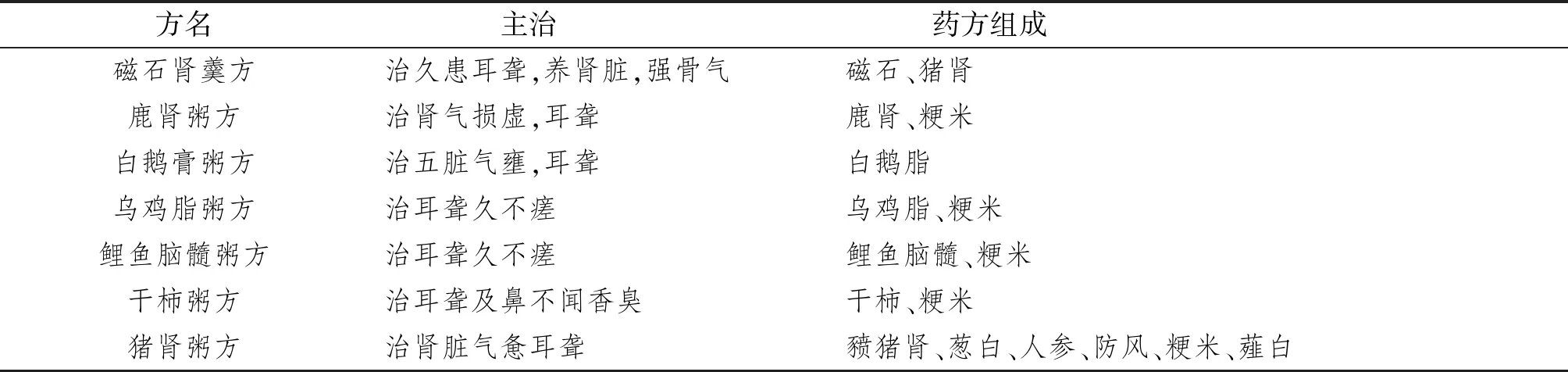

因受张仲景“人体平和,惟须好将养,药势偏有所助,令人脏气不平,易受外患”[1]思想的影响,孙思邈认为“食能排邪而安五脏”,撰有《千金食治》。但其内容更偏于药物,而非医方。至北宋初期,官修方书《太平圣惠方》卷96和卷97专列有食治诸方,记载了治疗20余种疾病的食疗医方,反映了方书文献中食疗方的一些特征。通过梳理,笔者还发现一些补肾食疗方及相关论述散见于《食治耳鸣耳聋诸方》《食治五劳七伤诸方》《食治虚损羸瘦诸方》等篇中。下文以《食治耳鸣耳聋诸方》篇[8]的7首方为例进行讨论,详见表2。

表2 《太平圣惠方·食治耳鸣耳聋诸方》所载食疗补肾方

由表2可见,医方书中记载的补肾食疗方,虽选用药食两用类原料,但更强调治疗层面的作用,所疗病证多属于虚候,病理基本为肾虚。补肾食疗方通过食物间的搭配可达到补益肾脏的目的,即所谓的食补。使用食物进行补养,可谓源远流长。宋代开始,医家将原本的粥食传统与唐代以来的食疗传统相结合,开创了补肾食疗方的先河。至于大部分动物类食疗原料的选用,基本遵循以形补形的朴素用药思想,如唐宋方书中用鹿肾、猪肾以补肾。以形补形不仅是一种用药思想,而且还形成了用药文化。需要注意的是,补肾食疗方多为五谷与动物类食物原料相结合。其多具有补益肾脏精气的功能,既有五谷为本,又有血肉有情之品的效力,起到调整人体先天肾阴肾阳不足的效果。有学者统计了《太平圣惠方》食疗方中所用食物品种的比例,其中血肉有情之品排首位,为27.83%。包括羊肉、羊肾、猪肾、猪肚等30余种[9]。至明代,《普济方》对肾脏的食疗之法也有总结,可见当时通过食物补肾疗虚在民众生活中已较为普遍,并形成了较完整的补肾食疗理论及方法。

结 语

自唐代至明清,本草文献中涉及的补肾食疗药物多有交集。补肾食疗主张以食物为主,同时加入少量药物,常用牛、羊、猪、马等动物类脏器,且多取肾脏,体现以形补形的思想。从食疗与身体的角度看,一方面,中国人非常注重身体的亏虚,当肾为先天之本的观念形成后,即认为先天的亏损不足既会导致后天的不足和耗损,又会影响生育能力。补肾与生育之间被赋予了一种联系,因此补肾与补益其他脏腑之间就有了明显的不同。尽管在本草及方书中,仍然提倡运用动物内脏等血肉有情之品进行补肾,但在明清时期的日用类书中,却鲜少记载此类补肾食疗方药,更多的是利用熟地、牛膝、茱萸、菟丝子等药物,达到补肾或求子的目的。这与宋代以降命门学说的兴起,尤其明代医家依据“肾为先天之本”的观念进行创制新方有关。在此过程中,不仅诞生了左归丸、右归丸这样的补肾名方,而且对早期医方金匮肾气丸,六味地黄丸等在补肾方面的功效也有了新的解释。正是这一医学内部的知识“创新”,使得食疗补肾让位于医方补肾,退却到相对次要的位置,并影响到民众日常生活中的补肾选择。另一方面,清代以前,虽然本草书中有大量食疗药物,但方书中有关食疗方的记载数量有限,一定程度上体现了本草学家和医家对于食疗在疾病治疗方面所持的不同态度。相较于本草学家对药食两用问题的兴趣,医家对食疗在疾病治疗中的应用更为谨慎。宋明之后,医家在食疗补肾与医疗补肾的界限上逐渐清晰,食疗记载更多出现在粥谱或养生类著作中。直至今日,食疗在民众日常生活中仍具有较大的影响力。