基于临床症状探讨新型冠状病毒肺炎的中医证素分布及证候特点*

陈金红,张少强,邓芳隽,郭圣璇,李晓凤,杜武勋△

1 天津中医药大学研究生院,天津 300193;2 天津中医药大学第二附属医院;3 天津中医药大学第一附属医院

新型冠状病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019,COVID-19)(简称新冠肺炎)是新型冠状病毒引起的传染性较强的急性呼吸道传染病[1-2]。根据国家卫生健康委员会颁布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》[3],该病以发热、干咳、乏力为主要表现,伴有或不伴有肺炎,临床分为轻型、普通型、重型和危重型。从目前收治病例的情况看,中西医结合治疗该病效果显著,尤其在中医药的全程参与下,患者咳嗽、乏力等症状明显改善,轻型患者易痊愈,普通型向重型转化较少[4]。此外,在预防新冠肺炎、改善临床症状、缩短病程、减少激素用量、愈后康复等方面取得了明显的成效,并获得了世界卫生组织(WHO)的认可。本研究通过流行病学调查的方法,收集汇总新冠肺炎患者的临床症状及有代表性的理化检查,从证素及证候方面入手,对新冠肺炎患者的证素、证候的分布规律进行归纳总结,探讨其病位证素及病性证素的分布特征,以期为该病的中医诊断和规范化治疗提供参考依据。

1 资料与方法

1.1 临床资料本研究共纳入2020 年2 月1 日至2020 年3 月10 日入院的新型冠状病毒肺炎患者634 例,分别来源于16 家定点医院,其中男性336 例,女性298 例;年龄9~92 岁,平均(54.1±16.3)岁;轻型1961例,普通型302例,重型123例,危重型13例。本研究数据来源于新冠新冠肺炎病例信息网络采集系统(2019-nCoV临床研究系统,网址:https://tcmae.com/observe/m/login),包含患者基本信息(包括所在医院)、初始症状、病情、体征、中医现症、理化检查、中西医治疗等,主要用于新冠肺炎的病采集和研究,信息收集已获取武汉江夏方舱医院有关部门批准。

1.2 数据收集方法在入院当天完成症状、体征、舌象、脉象等中医四诊资料及实验室理化指标所需样本的采集。

1.3 西医诊断标准参照国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公室颁布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》中对于新型冠状病毒肺炎的有关标准制定诊断标准。1)具有流行病学史:曾有武汉居留史或与确诊病例有过密切接触;2)无流行病学史的患者,需同时具备以下3种临床表现,有流行病学史的患者,需具备以下临床表现中的任意2 条:(1)发热和/或呼吸道症状;(2)胸部影像学检查符合典型新型冠状病毒肺炎特征;(3)发病早期外周血白细胞总数正常或减少,淋巴细胞总数正常或减少。3)具备病原学或血清学证据之一。

1.4 中医诊断标准参照《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》[3]中中医辨证临床治疗期的相关内容制定。

1.5 证素诊断标准以脏腑辨证、气血津液辨证等中医辨证诊治体系进行证候的综合辨证,证素诊断标准参考《证素辨证学》[5]制定。

1.6 纳入标准纳入:1)符合上述西医诊断标准及中医辨证标准者;2)患者无意识障碍及精神系统疾病,能配合完成病史采集者。

1.7 排除标准排除:1)疑似病例及无症状感染者;2)中医四诊信息缺失者。

1.8 统计学方法采用SPSS Clementine 12.0及SAS 9.4统计软件数据统计,计量资料以xˉ±s表示,中医证素采用频数分析、关联规则Apriori 算法以及聚类分析进行统计。

2 结果

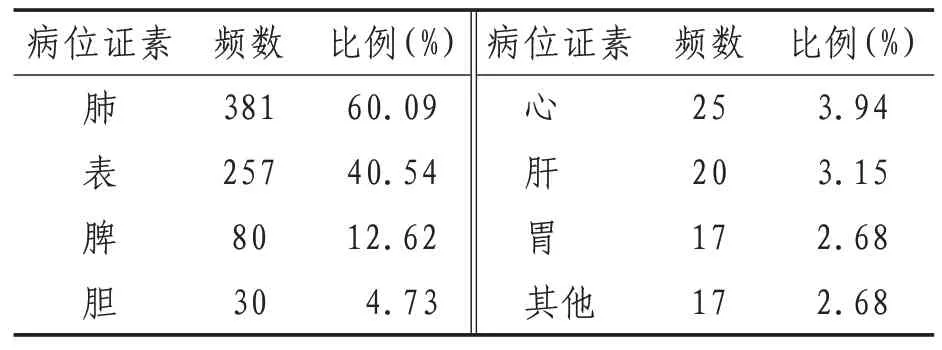

2.1 证素分布将纳入的634 例患者的中医现症、舌象、脉象、理化检查结果进行规范化处理,分为病位及病性证素后,共得到病位证素合计827次,病性证素合计1475次。见表1—2。

表1 病性证素频数分布

表2 病位证素频数分布

2.2 证素间关联规则结果使用SPSS Clementine 12.0统计软件对高频证素(出现频数≥20次)进行关联规则分析,使用Apriori 建模进一步挖掘不同证素之间的组合关系,设置支持度为12%,置信度为80%,最大前项数为5,提升≥1 等条件挖掘出高频证素中的潜在证素组合,共计得到核心证素组合26种。全部证素组合的提升度均>1,说明这些药物组合差异有统计学有意义(P<0.05)。26 个核心证素组合的统计结果见表3,高频证素(出现频数≥20 次)关联“网络化展示”见图1。

表3 证素之间的关联规则分析 %

2.3 证素间聚类分析结果运用SAS 9.4 软件,采用系统聚类的统计方法,以出现频数在10 次以上的20 个证素作为聚类的对象进行聚类分析,聚类结果如图2所示。结合图2及证素特征,共提取到5 组核心证素组合:1)脾、气虚;2)血热、毒;3)热、阴虚;4)表、外风;5)湿、痰、肺。在标尺5 时,“脾”与“气虚”,“血热”与“毒”可聚为一类,可归纳证型为脾气亏虚、血分热毒。在标尺10 时,“表”与“外风”聚为一类,可归纳为证型风邪袭表。在标尺15 时,“热”与“阴虚”聚为一类,并且与“血热”“毒”共同聚为一类,“湿”“痰”“肺”归为一列,可归纳为证型痰湿蕴肺、肺热阴虚。见图2。

3 讨论

新冠肺炎属于中医学“瘟疫”“疫病”范畴,为感受疫疠之邪而发病。《素问·刺法论篇》云:“五疫之至,皆相染易,无问大小,病状相似。”[6]对其发病特点的明确定位及对今后的治疗指导和转归有重要价值。证素是指辨证的基本要素,“证素”是通过对“证候”(症状、体征等病理信息)的辨识,而确定的病位和病性,是构成“证名”的基本要素[7]。

本研究纳入新冠肺炎患者634 例,共出现证素2303 次。其中病位因素出现827 次,平均每例1.29 个,接近1 个病位证素。临床最常见的病位证素中包括肺、表、脾,其中肺所占比例最高,达60.00%。尽管此次瘟疫发病初期伴有许多消化系统症状,如纳呆、乏力、腹泻,但总体还是以发热、咳嗽、恶寒等肺卫表证为主要表现,《温疫论》曰:“此气之来无论,老少强弱,触之者即病,邪自口鼻而入。”[8]肺表通于口鼻,在此前汇总的全国24 个诊疗方案中,有21个诊疗方案明确病位在“肺”[9]。从三焦辨证来看,“温邪上受,首先犯肺”,肺表先受邪为病是温疫类疾病的首发和代表症状。

病性证素共出现1475 次,平均每例2.32 个,近似2 个病性证素。常见的病性证素包括湿、热、痰、阴虚、毒、气虚、外风,其中湿出现的频数最高,占病例总数的54.80%,其他出现较多的证素还有热、痰、阴虚、毒。证素组合中痰+热、痰+湿、热+阴虚、毒+湿较为多见,实性证素以湿、热、痰、毒及外风多见,虚性证素以阴虚和气虚为主。纵观全国其他地区专家对本次疫情的病性分析,王怡菲等[9]认为本病的核心证素为“湿、热、毒、闭、虚”,其中“湿、毒”为本病的核心证素;张乐乐等[10]认为新冠肺炎的病因属性为“湿毒之邪”,基本病机是湿毒闭肺,升降失司,甚则内闭外脱,病机核心是“湿毒”,以“湿、热、毒、虚”为特点。目前大多数学者认为,新冠肺炎为实证,常见虚实夹杂[9–12],结合肺、脾二脏的生理功能,痰、湿、热、毒皆可作祟。再结合三焦辨证,上焦肺燥热,多耗阴,中焦脾湿盛,多伤阳,故易出现上焦肺燥热阴虚,中焦脾气虚湿盛的病理特点。

通过关联规则,发现肺与痰、湿,外风与肺表,脾与湿、气虚,肺热与阴虚常相互夹杂为病,结合聚类分析中的证素组合,临床中常见证候类型为痰湿蕴肺、痰热蕴肺、热毒郁肺、湿毒郁肺、风热袭表、脾虚湿盛、脾气亏虚、肺热阴虚,充分体现出痰、湿、热、毒、风在新冠肺炎致病过程中的重要作用。中医学认为,“百病皆由痰作祟”,脾土不足导致的素体湿盛常与痰邪交互为病,导致病性黏腻缠绵。痰湿毒等邪气在体内胶结日久,极易郁而化热,伤津耗气,出现一系列肺阴亏耗,脾虚气弱的证候。体现了新冠肺炎随着病程进展出现证候分布多样性的特点。在各地中医药防治新冠肺炎用药规律上,预防高频药物以甘草、苍术及藿香使用频率最高,治疗高频组方以麻杏甘石汤等为基础方,总体以芳香化湿、清热泻肺、解毒通腑为主,且用药归经多归于肺、脾二脏[13],同样与本研究得出的结论相吻合。

本次新冠肺炎无论从临床资料分析,还是从五运六气理论角度来看,“湿”在新冠肺炎中扮演着重要角色[14]。土运不及,则木来侮,金来复,木性升发,且木气是庚子年初之气的主气,自然界的生物和气候皆自内向外表现出阳气渐升,风气渐旺,人体多风热见证。加之肺金受邪,痰湿、痰热壅滞于内,若得不到及时消散,便耗伤气阴,中焦脾胃也见虚实相兼。故在治疗时,应该结合患者即刻的症状表现,参考《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第七版)》中的疾病分期,平衡上下虚实的轻重,祛邪的同时当重视对中焦脾胃的顾护,补虚而不助余邪,以防闭门留寇。此外,不同的地域、气候特点、个人体质、年龄又会对人体产生影响,因此根据《黄帝内经》中“三因制宜”即“因人、因地、因时”理论制定合适的预防措施和治疗方案,才能使防治发挥更好的效果,同时注重瘥后防复[15]。

基于本研究,我们希望对新冠肺炎的病性和病位有一个总体的认识,但由于研究方法有一定的局限性,故而在实际治疗中仍要结合不同辨证方法综合调理患者的机体状态。且本研究收集病例以轻型和普通型为主,重型及危重型少,故诸如疫毒闭肺、内闭外脱等重症证候出现频率较低,证候类型也未必全面,后期可根据重症患者所占比例按等级计算所需要的样本量,使分析结果更趋于规范化和标准化。