女性主义视野下的《痴人之爱》与《春琴抄》中的女性形象建构

牛文佳

谷崎润一郎作为日本现代著名的恶魔主义、唯美主义作家,他笔下中的女性形象具有两极化倾向。无论是《痴人之爱》中的娜奥米,还是《春琴抄》中的春琴,都不是温顺、贤良的日本传统女性,她们美艳动人、大胆叛逆,嚣张跋扈中甚至带有“妖妇”气质。本文试以这两部以女性形象为书写主体的作品为中心,探寻谷崎润一郎早期和中期的女性形象普遍建构思维及两性关系背后的深层意味。

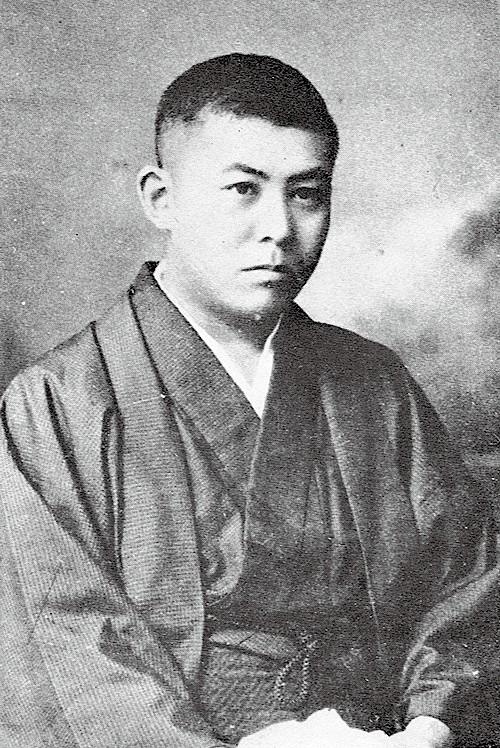

作家的作品离不开其本人的生活阅历与成长经验,谷崎润一郎笔下的春琴“自幼聪颖,且姿容端丽高雅,无与伦比”,根据叶渭渠先生的《谷崎润一郎传》,他的母亲阿关年轻时就是一位肌肤洁白美丽、容貌漂亮的大美人,在谷崎润一郎的心中,母亲不仅是一个气质高雅、容貌端庄的美人,而且拥有极高的风度和教养。母親年轻时美丽的形象使谷崎对女性产生了一种崇高的美感。这种崇高感与他后来在作品当中流露出来的那种对女性的崇拜之情遥相呼应。在谷崎晚年的作品《恋母记》当中,他详细记述了童年时期自己与母亲生活时的所见所感,其中包括夏日时节母亲坐在水边将洁白的双脚泡在池水中的美丽画面,这与后来谷崎作品中经常出现的“肤白如雪的女子”、“迷恋女子足部的男子”等人物形象有着毋庸置疑的联系。

在《 春琴抄》中,春琴在37岁时,依旧容光焕发,“看上去却只有27岁,她的皮肤白皙如雪,一见她的粉颈,就令人不由自主的震颤”,“肤色白皙得几乎透明,即使到了晚年,肌肤依然娇艳亮丽”。春琴的外表仪态均保留着谷崎母亲身上的古典气质与精致姿容,不仅如此,书中更进一步通过佐助之口对春琴的身体进行称赞:“他在晚年鳏居以后,经常对身边的人夸耀春琴的皮肤细腻光滑,四肢柔软白嫩,赞不绝口,这成了他老年的唯一话题,絮叨不休。”佐助对于春琴的描述中无不透露出他的痴迷与爱慕,这种极致的崇拜奠定了佐助作出为取悦春琴而刺瞎双眼这种自我虐待行为的发生。在《痴人之爱》中,谷崎将对于身体的白色崇拜体现到极致,男主人公让治对于白皮肤的迷恋已经不止于天生丽质的日本传统古典女性身上,甚至立志于将自己的妻子培养成为白人女星玛丽·璧克馥那样的洋女郎,对女性的身体美、官能美达到了近乎病态的迷恋。最终男主角让治成了不仅在身体上臣服于娜奥米的“马”,在心理上让治作为男人的尊严也被娜奥米无情践踏,他甘愿受她驾驭和统治。正如三岛由纪夫谈论谷崎润一郎时所说的:“当母亲的纯洁的爱与性欲相混淆时,她会立即改头换面,她会变成典型的谷崎的女人。”

有硏究者曾从弗洛伊德精神分析学的角度追溯谷崎笔下女性形象与他生母的关系,认为这些女性形象身上一些经典特质的呈现来源于谷崎的“恋母情结”。毋庸讳言,作为谷崎润一郎生命体验中的第一位女性,作家的女性观念不免会受到生母的影响。母亲是他女性审美意识的启蒙。另外,母亲的去世也给谷崎留下了深刻的印象,面对母亲去世时的脸,他受到启发,认为“死亡与丑恶中同时蕴含着母亲美丽与崇高的一面”,这段记忆也成了他笔下美中有恶的“妖妇型”女性形象的思想源头之一。谷崎润一郎离开母亲,成年后的情感经历也为其作品女性观的塑造留下现实佐证。

在谷崎二十多岁时,他的一个艺伎朋友将自己的二妹千代介绍给谷崎,就此促成了谷崎的第一段婚姻。婚后的千代夫人温柔贤惠,并为谷崎诞下一女,谷崎却对这样的婚姻生活大失所望,因为千代夫人并不是他所向往的那种“妖妇型”女子。此后,谷崎将目标转向千代夫人15岁的三妹,并与她半公开地同居起来。也正是这一段经历,促成了谷崎前期的代表作《痴人之爱》。在《痴人之爱》中,娜奥米在15岁时被河合让治收养,之后便脱离了原生家庭,开始了被河合让治养成的生活。与河合让治同居后,娜奥米的生活质量和生活习惯随之发生了巨大转变。娜奥米从咖啡馆单纯腼腆的女服务生变成贪图虚荣、耽于享乐的人尽可夫的妖妇型女子,直到最后令让治也无法掌控而转为臣服,并且入魔般地沉溺在对娜奥米“魅力”的无限痴迷中,甚至表现出甘受其虐的变态心理。这种令常人无法理解的“魅力”,可以通过男主人公河合让治的一句独白来理解:“我要特别称其为‘肉体’。她的皮肤、牙齿、嘴唇、头发、眸子以及其他任何姿态,都单纯是一种美,而绝不具有任何精神上的因素。也就说,她在头脑方面虽然与我的期待背道而驰,而肉体方面却按照我的设想——甚至有过之而无不及——愈发妖艳媚人。我越是在心里骂她是白痴,是荡妇,越是被她的妖艳迷得神魂颠倒。”

在此之后,机缘巧合下,谷崎遇到了松子夫人——他日后的终身伴侣。初次见面后,谷崎润一郎便倾倒于松子夫人身上那种独有的日本传统女性的古典韵味与书香气质,当时谷崎和松子夫人双方都有家庭,虽然他们仰慕彼此但遥不可及。于是谷崎只能怀着对松子夫人无望的思念,与她长期保持书信来往。谷崎在信中非常谦卑地称松子夫人为自己的灵感女神,甚至表示愿做她的奴仆。于是在《春琴抄》的创作中,女主春琴焕发出不同于谷崎早期作品中妖妇型女性形象的古典气质与典雅艺术情趣,春琴不仅“姿容端丽高雅,无与伦比”,“肤色白皙得几乎透明,即使到了晚年,肌肤依然娇艳亮丽”,艺术上也有极高的造诣,琴技出神入化。因此,春琴虽身有残缺,却恃才傲物,蛮横娇纵,冷漠苛刻甚至不近人情。而作为其仆人(也是丈夫)的佐助却对春琴这个盲女恪守着极致的主仆之礼,他对春琴的迷恋近乎宗教般的虔诚痴狂,心甘情愿地“跪在她脚下”。

文学评论家奥野健男认为,无论是“妖妇型”女性,还是“贤妻良母型”女性,其“原型”都是谷崎的生母。前者只是其官能方面的发展,后者是其精神方面的延伸。笔者认为,日本传统式的古典美女固然是谷崎作品中的展现女性之美的重要方式,但始终不是谷崎式女性形象的终极目标。在谷崎晩年的《疯癫老人日记》中,他依旧表达了自己对“妖妇型”女性的追求与青睐。春琴式的暴虐与贪婪、娜奥米式的骄纵与淫邪始终贯穿于谷崎式的女性形象建構中,这种“妖妇”式的女性特征显然更胜一筹。另外,相较于在现实中追求的女性,谷崎在作品中塑造的女性形象,在具有日本传统女性美的基础上,更增添了几分谷崎文学中“恶女”特有的暴虐邪淫气质,男性角色对她们的疯狂追逐、膜拜恰恰体现了作者对这种“妖妇型”人物持有的独特美感的认可。对于性与美的追求极大地丰富了谷崎的精神世界,引起他对于女性强烈的兴趣和关注,成为谷崎一生创作的动力和灵感来源。

诚然谷崎作品中的女性是美的,她们仪态万千,五官精致,肤白如雪,却总是逃脱不了“残缺”和“疯魔”的命运。而在这种“不幸命运”的阴霾下,总是少不了救世主般的男性角色,拯救女性于水火之中。即便是《春琴抄》中才华横溢、经济独立的春琴,终其一生都无法脱离男仆佐助的指引,从日常生活的起居,到心灵世界的安抚宽慰。她美艳绝伦的形象其实也只存在于男主人公(或者说是作者谷崎润一郎)的心灵世界中,与现实显然大相径庭。在遇到河合让治前,15岁的娜奥米是一家咖啡馆的兼职服务员,自卑胆怯,承受着贫穷原生家庭带来的挣扎与苦痛,让治的收养,让娜奥米得到了受教育的机会,“灰姑娘变成公主”。另外,不论是《春琴抄》中的春琴,还是《痴人之爱》中的娜奥米,虽拥有艳丽动人的外表,却都有着不可忽视的性格缺陷或人品缺陷。春琴动辄就对佐助非打即骂,将佐助砸致流血,要求家境贫困的学生按时送礼,否则就冷眼相待甚至驱逐出去。娜奥米以自身的官能诱惑为手段,对男性颐指气使,不仅结交成群的狐朋狗友,还以滥施淫虐为乐事,让他们留宿于家中,甚至还当着丈夫让治的面和其他男子调情。即便如此,男主人公们依旧如朝圣般保持着对女子的迷恋,“享受”着女子带来的虐恋与鞭打。

心理学家瑞奇曾提出“性格盔甲”一说,来解释人的压力被包裹的状态。而人产生的压力会经历“紧张——聚积——宣泄——放松”这一过程,当压力达到一定程度的时候就像胀满的气球,亟待来自外力的打击来释放内部的焦虑和恐惧,达到宣泄放松的目的。因此,当人内部急需释放的压力被 “性格盔甲”一直包裹、挤压,碍于某种原因无法得到正常排泄时,就会采取非常态的措施进行自我释放。而在谷崎的作品中,“受虐”成为男性用以释放性格盔甲内部压力的途径。正如日本社会中出现的通过“女王”鞭打男性顾客这种女虐男的经营模式来吸引男性顾客的“虐恋俱乐部”。据调查,光顾这种地方的男人,往往在现实中身居高位,他们来到这个地方,脱掉盔甲,放下尊严,享受着被女性的施虐与鞭打所带来的快感。当然,在写作中宣泄这种性格盔甲之中的压力是一种比“虐恋俱乐部”更为简便的方式,所以我们就能理解,女虐男的文学作品为什么在男权意识极为强大的日本如此之多。这些写作者往往是男性,在现实生活中,他们规训女人、惩罚女人、欺压女人,在文学作品里,他们又理所当然地把鞭子交给女人,不考虑女性的意愿。这何尝不是另一种男权呢?这些看似有着浓烈女性崇拜色彩的作品实则是男权社会下粉饰两性关系的糖衣炮弹。

不论是在男人中如鱼得水的娜奥米,还是终身不婚另立门户的春琴,都有着不被接受的“恶”。而恶之源便是她们那充满了官能魅力的肉身。虽然从原著中可以获悉她们并非绝对美丽,但是她们却有足以让男性“缴械投降”的资本。因此,谷崎于“一切美的都是强者”中所谈论的“美”绝非真实的美,而作为这种美的载体的女性们不过是被粉饰过的、戴了面具的符合了男性世界欲求的对象罢了。她们都是能迷惑、摧毁男人们的 “恶魔”式的女性。这种 “恶”,正如吉尔伯特与苏珊·古芭中所言:“文学作品中的疯女人、女恶魔形象实际上恰恰是女性创造力对男性压抑的反抗形式。”谷崎从男性作家视角对女性角色进行塑造,其作品实际上建构了一个典型的以男性为中心的社会,是以父权、夫权社会文化语境出发对女性进行的模式化书写。谷崎润一郎所创作的女性形象一方面具有日本社会贤妻良母的典型特质,另一方面又带有谷崎个人风格化的“恶魔式”幻想,塑造了鞭挞男性、具有施虐倾向的谷崎式恶女,不免令人猜想作家写作态度中隐含的男性本位意识。

通过分析谷崎润一郎个人生活经历及其早期作品中的女性形象,我们可以得知作者童年时期对母亲的记忆是其女性印象的思想源头之一。同时,青年时代的婚姻情感也间接影响到谷崎润一郎女性意识的形成。一个作家的生活成长环境对其创作的影响可见一斑,谷崎塑造的这些非常态的女性形象背后也折射出作家创作的审美观与性别观。

——谷崎润一郎“中国情结”的余韵