大数据时代个性化学习的技术曲解、本源廓清与突围路径

[摘 要] 大数据在教育教学领域的广泛应用,让人们对个性化学习的实现满怀期待。然而,技术的滥用和误用,将导致个性化学习被曲解为主体离席的被动性学习、层次薄弱的浅表化学习、路向规训的预设性学习和交往断裂的单子式学习。对个性化学习的完整理解,应以促进生命个性化发展为导向,强调学生主动参与、学习程度层级深化、学习过程开放生成、学习时空跨界混融,建构集个性化助学外系统和个性化学习内过程于一体的学习模式。个性化学习的实现不但需要借助建基于大数据的学习操作系统,更需要培育独立于大数据的学习主体,打造超越大数据闭环的学习生态系统。

[关键词] 个性化学习; 大数据; 学习模式; 学习主体; 学习生态系统

[中图分类号] G434 [文献标志码] A

[作者简介] 韩雪童(1996—),女,山东泰安人。博士研究生,主要从事课程与教学论、教育基本理论研究。E-mail:hanxuetongccnu@163.com。

一、引 言

作为现代信息技术研发重要分支的大数据(Big Data),因其具备的4V(Volume、Velocity、Variety、Value)特征而成为机器学习、人工智能的核心基础。翻转课堂(Flipped Classroom)、慕课(MOOC)、在线辅导(e-Learning)、智能学伴(Artificial Intelligence Learning Companion)等新型技术媒介对大数据的广泛应用,让小班化教学、一对一辅导、私人定制套餐等学习方式从“空中楼阁”变得“触手可及”。其中,数据乐观主义者更是提出,数据建构,尤其是对学生发展数据的收集、整理、分析,使得教师对学生潜能的发现与成长轨迹的追踪变得易如反掌[1]等言论。

诚然,大数据以其高速存储、智能分析和定制推送的优势,试图将学生从标准化的班级授课中解放出来,但极度的数据狂欢,转而又可能将其抛入技术漩涡。大数据并非根治传统教育症结的锦囊妙计,如何让技术与生命双向互哺,如何实现学习目标从“个性化”向“化个性”的跃升,是面对大数据这柄双刃剑时研究者应当审慎思考的问题。

二、个性化学习的双重特质

人之为人的差异体现于个性之中。个性,可被译为Personality或Individuality,是指“集兴趣、爱好、情感、动机、信念、价值观等思维方式、心理特征、心理品质于一体的个性人格”[2]。个性人格的生成,既源于先天的遗传因素,又包括后天能力、气质和性格的形塑。从“个性”概念入手,完整的“个性化学习”被赋予“目的—手段”“外围保障与内生过程”双重特质。

(一)个性化辅助学习系统:个性化学习的外围保障与实然手段

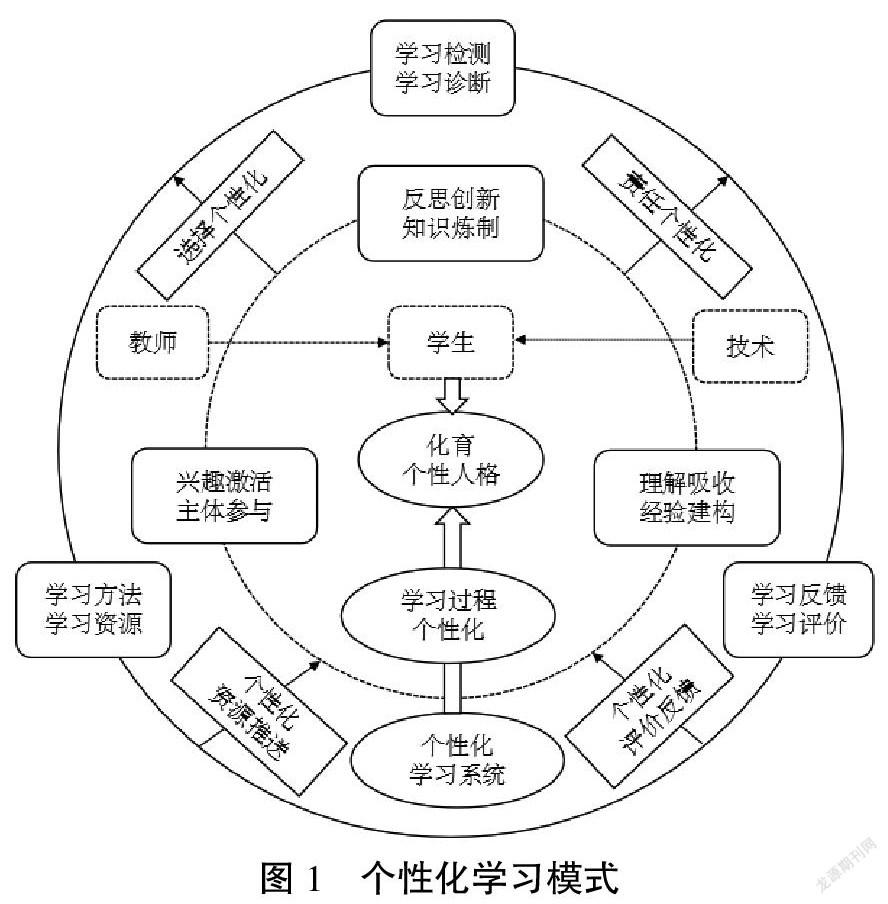

“个性化”是对“个性”的动词化,是指以学生为中心,借助个性化助学系统,满足学生个性化学习需求和促进学生个性化发展的过程。个性化辅助学习系统为学生提供个性化学习时空、个性化学习诊断、个性化学情分析、个性化学习资源、个性化学习方法、个性化学习评价、个性化学习反馈等一系列外在的个性化学习服务。

相较于依靠传统人力教师的因材施教,大数据以便捷有效的方式对每位学习主体的学习行为加以追踪,进行数据画像、创建数据档案,“在充分考虑学习者基本属性、学习方式、认知背景、学习结果的基础上匹配学习路径”[3],以期帮助学生更加全面地认识自身。

(二)化育学生个性人格:个性化学习的内生过程与应然目的

“化个性”是“化育个性”的简称,尊重学生的个性差异,挖掘学生的个性潜能,引导生命独立而完整的个性化生长是教育至关重要的目标之一。为实现化育个性的目的,学生需要在习得广义的基础知识之上,结合自身的兴趣和特长走向“精而深”的个性化学习。

为实现化育个性的目的,个性化学习的“掌舵者”应当是学生而非技术。在存在主义看来,人的本质并不是事先给定的,而是因“存在”不断创生的。同样,人的本质也不能被大数据给定,人是自由选择、自觉负责和自我超越的存在者。为实现化育个性的目的,学生既要具备独立于大数据的主体性,也要充分利用技术手段,在个性化學习过程中渐臻个性化发展。

个性主要包括独立性、独特性和主体性。独立性主要指独立判断、独立选择、独立生活的能力,独特性主要指独特的思维方式、独特的气质品性、独特的审美境界,主体性主要指选择能力、创造能力和交往能力。个性是共性得以存在的条件,共性是对个性自由的伦理道德约束。学习内过程主要包括兴趣激活与意向唤醒、理解吸收与经验建构、反思创新与知识炼制,主体亲身参与的学习活动、内化的学习内容、实践的学习表现,才是将知识从符号转化为经验、素养和人格的关键,也是个性化学习成功与否的锁钥。

质言之,个性化学习是指以学生为中心,综合个性化学习外系统和个性化学习内过程的、以培育具备个性人格的学习主体为目的的学习模式(如图1所示)。

三、大数据对个性化学习的技术曲解

一味追逐个性化学习尖端系统研发的做法,是对个性化学习的概念曲解,导致目的—手段的分离,诱发人机关系错位的风险。

(一)学习主体的离席:蛰居于数据洞穴的被动性学习

主体性衰微的学生将沦为大数据的被动附庸。王道俊指出主体性的人性假设:“人以社会实践为中介与外部世界形成双向互动的对象性关系,即主体客体化和客体主体化。”[4]然而,大数据依托强大的技术优势,颇有颠倒人机关系之势,学生不仅丧失了对周遭生活环境的改造能力,放弃了选择权,甚至退化为技术主宰的客体。

技术替代论消解了学生的选择能力。一旦患上屏幕迷恋症,低龄段儿童的思维敏锐度、理性判断力和自觉意志力会下降,过度依赖数据信息,将学习的主动权交给技术,技术最终完全替代学生作出学习过程的阶段性选择和终结性决策。92391A63-24D9-4CB8-991C-12C615E30BB5

技术决定论蚕食了学生的质疑能力。个性化算法推荐借助大规模的数据分析,过滤掉它认为与学生无关的内容,对学生进行精准画像,但是这种技术操纵下的“私人定制”却以“个性化”名义斩断了多元信息传播通衢,让学生生活在“回音室”中。学生被高精确性的技术理性俘获后,在数据为王的时代作茧自缚、思维固化,惟技术是从。

技术权威论褫夺了学生的生命尊严。京特·安德斯(Gunther Anders)指出,新时代的技术革命让人们陷入“普罗米修斯的羞愧”,在人类与机器的现代较量中,人因先天不足而理性自卑,更会在被技术排挤后因“羞愧得抬不起头”而注定踊跃地“叛逃到机器的阵营之中”[5]。深陷数据权威论的学生正不断为成为技术的一部分而抛却生命尊严、消弭自我认同。

(二)学习层次的薄弱:蜷缩于数据圈层的浅表化学习

大数据力求将学生的学习表现分毫不差地转录到系统中,尼克·申克特曼(Nicole Shechtman)等更是研发出情绪仪表、姿势分析座椅、压力鼠标和无线皮肤传导器以检测学生学习情感指标[6],试图“对症下药”。尽管数据竭力剖析人类复杂的心理机能,但人类丰富的意义世界和精神空间岂能被简化为单一的数字符号?倘若大数据支持下的学习仅仅是停滞在答案记忆和课业完成的浅表化学习,学生不但无法形成个性人格,更难以适应未来的智能社会。

技术万能论加剧了学生的思维惰性。“当人们高度地被网络自衍理路制约安排后,人们就愈来愈不需要智慧了,因为他不必跨越既有体系的自衍理路结构的温室来寻找意外、偶发、创新的灵感为自己解决问题,甚至还要将意外偶发火花的机会都给剥夺掉。”[7]日益精进的技术,既让学习对难题迎刃而解,也让学生用智能的解题App和搜索引擎取代了思维过程,以致西奥多·罗斯扎克(Theodre Roszak)声嘶力竭地呐喊:“到处都是信息,唯独没有思考的头脑。”[8]

技术效率论阻碍学生高阶能力的培养。为迎合应试达标的需求,依托于大数据的个性化学习被异化为一对一的智能考试辅导与课程补习,超前学习、过度学习、重复学习等“假学习”现象屡见不鲜。纵然考试达标是对学生基本知识的考核,但大数据辅助下的学习如若以应试效率而非发展效益作为最终目标,将无法让学生对符号文字的低阶识记能力蜕变为关照实践创新的高阶能力。

技术局限论束缚学生对学习意义的追寻。卡尔·西奥多·雅斯贝尔斯(Karl Theodor Jaspers)曾言:“所谓教育,不过是人对人的主体间灵肉交流活动(尤其是老一代对年轻一代),包括知识内容的传授、生命内涵的领悟、意志行为的规范,并通过文化传递功能,将文化遗产教给年轻一代,使他们自由地生成,并开启其自由天性。”[9]无论大数据如何智能,它永远只是“缸中脑”和“类人脑”,渴望通过数据分析对人类的意义世界进行清晰而真实的了解是不可能的。唯技术论的学习,以计算思维将知识背后的意义进行数据性简化和符号性表达,难以实现“意义家园”的丰盈。

(三)学习路向的规训:受困于模型操控的预设性学习

预设性学习是追求稳妥、低风险的学习,却也是封闭性、单一性的学习。在米歇尔·福柯(Michael Foucault)看来,规训的新颖之处在于“对人体的运作加以精心的控制,不断地征服人体的各种力量,并强加给这些力量以驯顺的关系”[10]。大数据时代,预设性的学习方案让学生顺从于大数据的“零敲散打”,踏上预先规划好的“私人定制”航线。

技术还原论肢解了学生的整全生命。大数据将学习表现还原为数据模型,预测学生未来的学习路径。一旦学生的学习选择交由技术管控,他们的成长将遵从既定的道路前行,无须自己作出选择。赫伯特·马尔库塞(Herbert Marcuse)曾言:“技术的解放力量转而成为解放的桎梏,即迫使人也工具化,导致人的片面发展,成为单向度的人。”[11]

技术泛化论侵犯着学生的隐私利益。大数据应用时空的泛化,使学生无时无刻不处于被隐性监控和记录行为的“圆形监狱”中。居于中心瞭望台的大数据管理者,一旦逾越技术伦理底线将学生的数据信息泄露给不良商家,别有用心的非法机构便会从中获利。大数据对学生“时下”和“过时”的学习行为识别、编码、录入、汇总和分析,这种泛在监控的方式不免会让学生对做出的每一个行为都诚惶诚恐,对犯下的每一个失误都心生忌惮。

技术预测论限制着学生的发展阈限。信息技术竭力打开“学习的黑箱”,尽管人的发展具有一定的规律性和连贯性,但人的未完成性也預示着未来的可能性与非连续性,可是大数据却将对未来的算法预测建基于过去和现在的行为之上,程序规则设置的“除允许之外都禁止”的限度,剥离了学生的创意和想象,紧闭起学生自由发展的生成性通道。大数据的算法歧视也让学生在技术的驱动下陷入教育偏见,却不能自知。

(四)学习交往的断裂:游离于程序孤岛的单子式学习

在佐藤学(Manabu Sato)看来,学习是与自身、与客观世界、与他人互动性的对话,是从个体出发,经由与同伴的合作,又返回个体的过程[12]。数据为本的时代,网络成为横亘于师生之间的阻隔,人与人之间面对面的交往,逐渐被人机交往和虚拟交往所替代。

学生被禁锢在单调的数字园地。大数据对学生的图谱分析和精准画像,让学生抽离生命的人文性、艺术性和多样性,被包围在由数据筑起的“铁墙”之内。受近代自然科学的影响,理性自负的思想家试图通过科学真理的探析发现超验的终极实体,对人存在境况的关注越来越少。当学生被抛入无边的数据汪洋时,他们却未能从中寻找到价值根基,一旦课业任务完成,他们仍会不知所措。究其原因,乃是学生在学习中缺乏意义感,无从找寻适合自己的生命本质,难以在与自身的交往中实现人我和谐。

学生被分离在孤立的蛋蒌格间。马丁·海德格尔(Martin Heidegger)在论述“此在”时,不仅揭示出其“在世之在”,更指明其“与他人共在”[13]的特征,后者致力于摆脱个人中心主义的唯我论困境。然而,大数据一对一的私人定制式服务,却将个性化学习窄化为个别化学习,将学习主体分隔在各自的程序“孤岛”。因大数据能够全方位地给学生提供帮助,学生转而将信任从同辈他人转嫁到技术,甚至会排斥与教师和同学的合作,导致生生、师生的交往关系受阻。92391A63-24D9-4CB8-991C-12C615E30BB5

学生被弃置在虚幻的网络世界。由大数据创设而成的网络世界,让缺乏自制力的学生沉溺其中而无法自拔。处于数字化生存状态下的学生,在虚拟洞穴与社会现实的巨大裂隙的撕裂下,可能会因极强的不适感而日益疏离真实社会中的人际关系,“造成人情冷漠,历史感、审美感和施爱力的丧失,引发人类精神文化空间里的生存危机”[14]。

四、大数据时代个性化学习的本源廓清

大數据时代的个性化学习,要持守生命关怀,以个性化学习系统为个性化发展服务,激发学习兴趣、挖掘个性潜质,助力个性人格的涵育,让学生成为独一无二的完整生命体。

(一)跳脱信息陷阱:学习动机由技术驱动转向意志主动

大数据时代的个性化学习不是技术崇拜式的被动学习,而是以学生意志为中心的主动学习;不是学生对技术的单向适应,而是生命与技术的双向赋能。

个性化学习的第一重表现:指向兴趣保全的主动学习。约翰·弗德里希·赫尔巴特(Johann Friedrich Herbart)将“多方面的兴趣”视作教育的一般目的,并指出,“各种个性全部都包含在多面性中”[15]。约翰·杜威(John Dewey)提出,“谈话和交际、探索与发现、制作与建造、艺术与表现是孩童本能的四种兴趣”[16]。学生原初的兴趣是宽泛而多样的,大数据不应以“一刀切”的聚类划分,将学习主体的兴趣“化整合一”。自我意志激活的主动学习,是以培养学生多方面爱好和个性特长为旨归的学习,大数据既要帮助学生寻找到适合其学习的特长领域,也要保全他们的业余爱好。

个性化学习的第二重表现:人机协同决策的主动学习。虽然大数据能够为学生及时反馈学习进程中出现的问题,但大数据不能替代学生的学习决策。戴维·保罗·奥苏贝尔(David Pawl Ausubel)曾以“有意义学习”直击“机械学习”的痛点[17],重申唯有学习的主动权掌握在自己手中,学生才能将新知与经验建立起实质性联系。面对来势汹汹的大数据,学生要强化反思意识,以审辨式思维区分数据真伪,在审慎客观地考虑数据分析结果后,于学习过程的关键节点自觉作出选择,并对选择负责。

个性化学习的第三重表现:注重知识创新的主动学习。自迈克尔·波兰尼(Michael Polanyi)提出个体知识由“个人性、默会性与寄托三大支柱构成”[18]后,知识的范畴得以扩充,也为个体对知识的个性化理解、建构和炼制提供了可能。网络社会以高速的流动性带来超载信息和碎片化知识,将曾经被人们视如圭臬的知识权威一举击溃,结构松散的“软知识”涌现却难以一劳永逸地解决所有问题。为此,学生不能局限于接受式学习,而要将学习视作“零存整取、不断重构、创新胜于继承的过程”[19]。

(二)挣脱数据囹圄:学习层次由浅表化转向纵深化

让技术始终是人的延伸而非人类替代品的关键在于高阶能力的发展,而高阶能力的培养离不开深度学习。深度学习旨在让学生通过知识符号感受其背后的思维逻辑和文化意义,活化为学生的认知方式和精神力量[20]。通过个性化的深度学习,学生建构起个性化的情感体验和意义价值,打破过程异质、结果同质的闭环,让每个人都能扬己所长。

“个性化的深度学习”首先是思维深度炼化的学习。层进思维是深度学习需要炼化的第一种思维。层进是指从对知识表面的符号认知,由易到难、由表及里、由浅入深地走入知识内涵的文化背景、学理逻辑和学科方法的过程,是对知识领会—解码—建构—表达的思维过程。关联思维是深度学习需要炼化的第二种思维。学习不是为了纸上谈兵,而是为了培养解决问题的可行能力,关联思维有助于学习主体在知识间由此及彼、由一及多、由近及远地灵活迁移。

其次是情感深度体验的学习。基于数据编码的动画程序能够生动、具象地再现知识的形成过程,却无法替代学生基于过程实践的具身体验。人文性和艺术性知识的学习,只有通过具身体验,学习主体才可能穿越历史时空的局限,感悟到知识背后隐含着的文化情感;科学性知识的学习,只有通过具身体验,学习主体才能在探究活动中领悟科学研究的严谨和坚持。

最后是意义深度创生的学习。蜻蜓点水式的学习无法触及学生的心理结构,也无法促进其有效的发展。经大数据分析后的学习资源应让学生借助补充资料加深对所学内容背后蕴含的时代精神的理解,帮助学生对知识赋予个性化意义。大数据助学系统支持下的个性化学习,不是平均主义式的学习,而是在达成知识和技能基本目标后,结合自身偏好后有所侧重的纵深式学习。

(三)解脱算法枷锁:学习路向由预设性转向生成性

人本质上是一种动态变化的过程性存在,而非一成不变的流水线“产品”。例如:有些学生年少聪慧,有些学生却大器晚成。为实现个性化学习,学生要从源自数据的学习走向容纳数据的学习和超越数据的学习。

多元化学习内容是个性化学习走向生成的基础。人之为人的复杂性莫过于成长中的未知性与非线性。考虑到学生发展的过程性,大数据辅助下的个性化学习系统绝不可从片段性的学习记录中对学生终身的成长路径加以定型,反而应当为学生提供丰富的学习内容,以满足学生多样的学习兴趣。

情境性学习方式是关键。学习存在规律性与境域性的张力,情境性学习是指学生在特定情境中,以情境中突发性事件为对象的学习。由于情境是无法实现预知的,学习主体要在参与大数据提供的预成性学习轨迹之外融入基于情境判断的过程性学习。

表现性学习评价是保障。表现性学习评价,不是追求单一的评分或评级,而是对学生显性和隐性、即时性和历时性学习实践的综合性评价。隐性的学习体验是难以被数据完全录入和转载的,表现性学习评价不只是根据算法程序将学生的学习结果划分到不同的类别之中,还包含着全过程、多模态的整体性学习评价,以期指出学生的个性化缺点和改进策略。

(四)摆脱智能依赖:学习时空由虚拟网络转向跨界混融92391A63-24D9-4CB8-991C-12C615E30BB5

人类终究是社会关系的总和,身份形态不会永远定格在“虚拟存在”,大数据时代的个性化学习,应从一维的虚拟时空转向多维时空的跨界混融。生态意义上的“混融”不是“并存”“交替”,也不是“混合”,而是“交融”“和合”。

一方面,跨界混融式的个性化学习,跨越的是时间界限。迭代更新的信息技术,能够让学生实现异时、随时的交往。个性化学习的跨界混融,不仅是学生学习时间的跨界,更是学习内容的時间跨界。大数据不能将学习资源的整合局限于对知识符号的还原,更要致力于将历史文化以创新的方式带入当下,活化与学习内容相关的背景知识,带领学生走入人类文明的历史长河。另一方面,跨越的是空间界限。大数据依托的云端平台和电子档案系统,将学生的选择范围聚拢于虚拟的网络空间,尽管互联网承载着海量的信息资源,但终究不是人类实然生存的空间。大数据时代的学习空间,应当是联通虚实、汇通天地的双线混融空间,学生既隶属于网络学习社区,也是线下学习共同体的一员。

跨界混融实际上跨越的是交往界限。尽管个性化学习是由学生兴趣驱动下的学习,但它并不是形单影只的孤立式学习,而是交往性实践活动。如果没有真实的学习交往作为保障,大数据时代的个性化学习,只是哗众取宠,无法让学生拓展理解视域,更无法建构起完整的个性人格。

五、大数据时代个性化学习的突围路径

大数据时代个性化学习若想真正实现,防止被技术绑架,就不应将砝码全部抵押在技术的研发上。唯有从技术取向转向育人取向,才能在生命与技术的双向耦合中培育个性人格。

(一)培育独立于大数据的个性化学习主体

大数据时代个性化学习系统的研究热潮已经表明教育技术研究者对“学习”的关注,但却缺少对学习背后之“人”的敏感与敬畏。破解“技术之于学习的神话”[21]的唯一出路在于依靠自身的主体性。

牢牢守护生命在数据面前的尊严。《反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?》重申“尊重生命和人格尊严”[22]这一经典的人文主义理念。无论是教育技术研发者还是教育技术使用者,都应当时刻铭记,技术终究是人为的,也是为人的,镜像化呈现的数据模型与真实的生命有着本质的区别。学生唯有拥有完整的自我认同,才会在大数据时代过上有意义、有尊严的生活。

强化信息素养,建构审慎而理智的学习胜任力。一方面,大数据时代的学习胜任力在涵盖基础的学习适应力、学习意志力、学习转化力、学习迁移力和学习应用力之外,还应当格外凸显旨在自我提升的学习动力,面对数据信息的学习审辨力、信息筛选力以及融入个人经验的学习创造力;另一方面,大数据时代的学习胜任力,还表现在学生对知识背后蕴含的文化精神和道德价值的认知力,以及对审美、意义、智慧、自由的学习诉求。

重铸元认知能力,掌握学习的主动权。学生只有借助技术对自身有充分的认识,具备优良的自我监控力和灵敏调节力,在厘清技术局限性的基础上,将学习的主动权、调控权和决定权掌握在自己手中,根据自身的学习需要选择个性化学习资源和参与个性化学习过程,才是大数据时代应当培育的学习主体。

(二)构筑建基于大数据的个性化学习操作系统

人类生命是完整的,人类自发的学习活动也是完整的。人类不应片面追求高精尖的助学系统研发,而应在生命与技术的交互共进中重构指向生命发展的个性化学习操作系统。

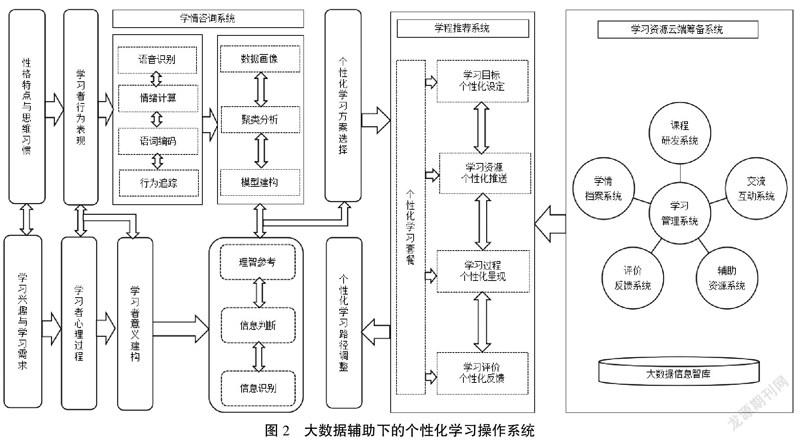

个性化学习操作系统是将外部助学系统与内部学习过程加以系统性整合,以期实现生命与技术双向赋能的学习系统(如图2所示),是对个性化学习模式的操作性应用。它发端于两条逻辑线索:其一,由内而外的个性化学习兴趣;其二,由外而内的个性化学情诊断。两条线索并非截然对立的,而是相辅相成的,大数据助学系统要从资源推送转向套餐推荐,为学生灵活的学习选择和学习决断服务。

依托于大数据的个性化助学系统主要由个性化学情咨询系统、个性化学程推荐系统和个性化学习资源云端筹备系统三方面构成。为了给学生提供多元的学习套餐,个性化学习资源的筹备也不能仅仅停留于常规的学科课程,还可借助智库扩展主题课程、域间课程、跨域课程与融和课程等。个性化学习评价反馈系统不能仅仅依托于程序预先设定好的成绩等级,还要根据不同学生的学习状况和性格特点给予差异性评语和鉴赏性选拔。

为实现建基于大数据的个性化学习模式,教育信息技术研发者一定要祛除技术“幻象”,清晰而透彻地看到使用和创造技术的“大写的人”;大数据助学系统的使用者也应结合信息识别、信息判断理智作出独立的学习决策,以防技术凌驾于人类之上。

(三)打造超越大数据闭环的个性化学习生态系统

大数据时代的个性化学习,实际上是以测评为导向的分类式学习,“它不仅以数据标注、预测、评定、区隔学生,也激化了教育竞争与教育焦虑,加剧了教育的功利化和工具化”[23]。在信息技术横行的时代,将学习完全寄望于技术研发的做法无疑是隔靴搔痒,个性化学习的实现需要全方位、多主体的协作互助、多元治理,共同营造超越大数据闭环的学习生态系统。

其一,超越大数据闭环的学习生态系统是和而不同、美美与共的学习生态系统。人类作为学习生态系统的核心生命,学习共同体的建立是助力其尊重差异、反对霸权、走向民主的可行路径。“交响乐般的共同体”坚决驳斥“被迫的同一性”,主张在差异中让音色、音阶都不同的乐器和谐地奏响[24]。超越大数据闭环的个性化学习,已不单单是一种具象的学习系统,更是一种抽象的价值导向,需要全社会打造出理解个性、包容差异、和睦共生的学习生态系统。

其二,超越大数据闭环的学习生态系统是数字孪生、人机交互的学习生态系统。个性化学习的完整实现不能拘泥于虚拟的网络空间,而应实现虚拟与现实、历史与未来、科技与文化的跨界混融。技术时代人机关系应从相互博弈走向“联合行动”,学习主体要在具备信息素质的前提下发扬自身的特长,既要个性化地充分利用数据信息习得概念类、科学类知识,更要在生活世界中个性化地主动学习技术无法完全呈现的人文类、艺术类和程序类知识,将技术变为人类的“延伸”,让人更加像“人”。92391A63-24D9-4CB8-991C-12C615E30BB5

其三,超越大数据闭环的学习生态系统是治理规范、协同育人的学习生态系统。为实现更高质量、更加公平的新时代教育新期许,技术研发者和技术主管部门应尽快确立技术伦理规范和技术应用法则。掌握研发技术的信息化机构,也应遵守数据隐私保护的政策法规,严禁随意泄露学生的数据资料。信息技术的出现,让人类看到了个性化学习从幻想向实践落地的希望,但前行的道路险阻且漫长,还需要学校、家庭、社会“三位一体”的协同合作。

[参考文献]

[1] 佘林茂,张新平.个性化教育在大数据时代何以成真[N].中国教育报,2019-11-13(05).

[2] 刘文霞.个性教育论[D].南京:南京师范大学,1997:21.

[3] 唐烨伟,茹丽娜,范佳荣,庞敬文,钟绍春.基于学习者画像建模的个性化学习路径规划研究[J].电化教育研究,2019(10):53-60.

[4] 王道俊.主体教育论的若干构想[J].教育学报,2005(5):5-19.

[5] 京特·安德斯.过时的人(第1卷)[M].范捷平,译.上海:上海译文出版社,2010:3-11.

[6] SHECHTMAN N. DEBARGER A H, DORNSIFE C, et al. Promoting grit, tenacity, and perseverance: critical factors for success in the 21st century[R]. Washington, DC: US. Department of Education, Department of Educational Technology,2013.

[7] 叶启政.虚拟与真实的浑沌化——网络世界的实作理路[J].社会学研究,1998(3):50-60.

[8] 西奧多·罗斯扎克.信息崇拜:计算机神话与真正的思维艺术[M].苗华健,陈体仁,译.北京:中国对外翻译出版公司,1994:32.

[9] 卡尔·西奥多·雅斯贝尔斯.什么是教育[M].邹进,译.北京:生活·读书·新知三联书店,1991:3.

[10] 米歇尔·福柯.规训与惩罚[M].刘北成,杨远婴,译.生活·读书·新知三联书店,2003:155.

[11] 赫伯特·马尔库塞.单向度的人[M].刘继,译.上海:上海译文出版社,2008:127.

[12] 佐藤学.静悄悄的革命:课堂改变,学校就会改变[M].李季湄,译.吉林:长春出版社,2003:33.

[13] 文聘元.西方哲学通史[M].南昌:江西美术出版社,2019:296.

[14] 贾英健.论虚拟生存[J].哲学动态,2006(7):24-29.

[15] 约翰·弗德里希·赫尔巴特.普通教育学[M].李其龙,译.北京:人民教育出版社,2015:39.

[16] 约翰·杜威.学校与社会·明日之学校[M].赵详麟,任钟印,吴志宏,译.北京:人民教育出版社,1994:50.

[17] 戴维·保罗·奥苏贝尔.意义学习新论——获得与保持知识的认识观[M].毛伟,译.杭州:浙江教育出版社,2018:2-7.

[18] 迈克尔·波兰尼.个人知识——迈向后批判哲学[M].许泽民,译.贵阳:贵州人民出版社,2000:序9.

[19] 王竹立.新建构主义的理论体系和创新实践[J].远程教育杂志,2012(6):3-10.

[20] 郭华.深度学习及其意义[J].课程·教材·教法,2016(11):25-32.

[21] 李芒,石君齐.靠不住的诺言:技术之于学习的神话[J].开放教育研究,2020(1):14-20.

[22] 联合国教科文组织.反思教育:向“全球共同利益”的理念转变?[M].联合国教科文组织总部中文科,译.熊建辉,校译.北京:教育科学出版社,2017:30.

[23] 金生鈜.大数据教育测评的规训隐忧:对教育工具化的哲学审视[J].教育研究,2019(8):33-41.

[24] 佐藤学.学习的快乐——走向对话[M].钟启泉,译.北京:教育科学出版社,2004:384.92391A63-24D9-4CB8-991C-12C615E30BB5