书法之“纵”的内涵

梁仲扬

内容提要:“纵”在书法中的内涵是极为丰富的,如“纵横”的组合可解释书法的点画、用笔、结字章法,甚至是其本体;又如表“放纵”之意时,可做品评书家、书作的用语。当梳理“纵”在书体中的表现时,我们可见书家作草书由“纵速”向“纵心”的过渡,也可见正体向草体的过渡是受到“纵”影响的。当纵观历代书家书法所表现的“纵”时,我们认识到“纵”不仅能阐释书作的形态,更重要的是它呈现了书家独有的精神、时代思潮及时代审美的变化。

关键词:纵;书法;审美范畴

一、书论中对“纵”的运用

(一)“纵横”—谓无处不达

早在先秦即有“纵横家”这一学派,其主要思想可用“纵者,合众弱以攻一强也;横者,事一强以攻众弱也”概括,可见先秦已有学者通过“纵横”这一概念来认知整体,而这种认知事物的方式也被运用到议论书法中,“纵横”在其中可以表达点画、用笔、结构、章法等。

1.“纵横”指代笔画、用笔、结字及章法

西晋《隶书体》言:“挽横引纵,左牵右绕。”[1]9此处讲述隶书用笔,“横”为横向笔画,“纵”为竖向笔画。颜真卿《述张长史笔法十二意》中有对“横”“纵”笔法的描述,谓横“每令为一平画,皆须纵横有象”,谓纵“直者必纵之,不令邪曲”,此是为讨论用笔之法。

“纵横”之于结构,如《寒山帚谈》言:“结构名义,不可不分。负抱联络者,结也;疏谧纵横者,构也。”[2]260纵成经,横成纬,经纬纵横相交,可为结字之本,而后谈疏密、分行布白。刘有定则将其延伸到哲学上的阴阳相生之理,其《衍极注》言:“一方一圆交,其效法天地之道乎。至于点画之际,纵经横纬,莫非阴阳至理之所在。”[1]449

至于章法,清代朱履贞则以“纵横”强调作书要有变化、要得势,其《书学捷要》言:“作书须纵横得势。若前后齐平,上下一等,则有字如算子之讥。”[1]603

2.“纵横”对书法本体抽象概括

蔡邕《笔论》言:“为书之体,须入其形。若坐若行,若飞若动,......纵横有可象者,方得谓之书矣。”[1]6“为书之体,须入其形”,杨成寅解释为书法的艺术本体和基本法则,是必须有书法形象的[3]67。

结合前述,“纵横有可象者”中“纵横”狭义上为字中的纵向笔画和横向笔画,广义上则为结字或书作章法,又或是对“书法”这一概念的高度抽象概括。《书谱》言:“伯英不真,而点画狼藉;元常不草,使转纵横。”[1]126此处孙过庭认为草书贵在使转中见点画,真书贵在点画中见使转,而钟繇的楷书无处不见使转,实为可贵。“纵横”在此抽象化地概括了钟繇楷书,包世臣《答熙载九问》为此注解:“至谓‘钟不草而使转纵横,此语并传尽真法。......纵横者,无处不达之谓也。”[1]661无处不达者谓之“纵横”,书法创作时纵横挥洒笔墨,与“无处不达”又似有异曲同工之妙。前者有蔡邕言“纵横皆有可象者,方得谓之书”。后者有朱履贞言“作书须纵横得势”。书于纵横之间,得“象”则有书之形质,得“势”则备书之性情。“纵横”这一概念同时承载了书法之“象”与“势”,故“纵横”可解释书法本体。

(二)“放纵”—谓纵而不拘

“放纵”用词多作贬义,意为纵容、不拘礼节。“放纵”的思想常被世人诟病,如《汉书》记载:“奢僭放纵,变乱阴阳,灾异众多。”

书论中“放纵”多用于品评书法。王僧虔《论书》言:“孔琳之书,放纵快利,笔道流便,二王后略无其比。”[1]60“放纵”于书法,可以使书写快而畅,但易流于俗滑,不能尽书法之妙。明代《书法雅言》言:“任笔骤驰者,轻率而逾律。”[1]516项穆以“中和”观论书,认为放纵者易逾越规矩,并以王羲之书法为“中和”的最高理想,故此,他对宋代书法是抱有偏见的:“宋贤求之意气精神,其过也,纵而肆矣。”[1]512项穆批评时人尽是描摹米芾书法“放纵”的形体,而“徒拟放纵剽勇之夫”。须注意的是,项穆谈时人学米,“失”于描摹形体而“放纵剽勇”,但他称赞米书“妙在转折结构之间”。即其对于米书的创造性是认可的,而笔者以为米书这种创造性正是源于合理的“放纵”。“放纵”不是不可,而是要有度。“放纵”若有度,则如董其昌《畫禅室随笔》所言:“作书之法,在能放纵,又能攒捉。每一字中,失此两窍,便如昼夜独行,全是魔道矣。”[1]540是为收放自如。

综上,“纵”在书论中的使用主要有两类:其一为“纵横”组合,以解释书法的笔画、用笔、结字章法、本体等;其二为以“放纵”或单用“纵”,表放任、不受拘束,用作品评书作。除上述用法,“纵”可表统合,如“纵览诸家法帖”,或是作连词为“纵使”,这类则不多介绍。上文梳理“纵”在书论中的主要用法,而尚未揭示“纵”于书法中的内涵。下文将从书论对书体、书家两方面的阐释进一步总结。

二、“纵”见于书体

(一)草体

项穆《书法雅言》谈草体:“真则端楷为本,作者不易速工;草则简纵居多,见者亦难便晓。”[1]526草体特点有二,一为“简”,表删繁就简、简便;二为“纵”,表放纵、快速、不守成规等。

东汉《非草书》指出草书的出现是因求速、求简:“故为隶草,趋急速耳,示简易之指。”[1]2赵壹称赞草书之用能“临事从宜”,但其仅认为草书之创是为书写便捷,而相对地,东汉崔瑗则于《草书势》中谈自身对草书的审美感受,认为草书能“放逸生奇”,并言草书“几微要妙,临时从宜”[3]。草体初成,“纵”多指向速度、法度上的“放纵”;而在崔瑗、张芝、王羲之等书家对草体进行审美化加工后,“纵”有了新的指向,是为“纵心”“纵笔”。这是草体书法由“临事从宜”到“临时从宜”的转变。虞世南在《笔髓论》的“释草”一节中说:“草即纵心奔放,......或体雄而不可抑,或势逸而不可止,纵于狂逸,不违笔意也。”[1]112“纵心奔放”,诚如张怀瓘在《书断》中讨论草书的功用,认为草书可以“或寄以骋纵横之志,或托以散郁结之怀”[1]148,能抒发书写主体的情愫,是书法的特点之一,而草体流而畅的特点更适合抒发情感。纵笔而后“纵心奔放”,这是“纵”在草体中的体现。56D34354-1CEC-4C5B-834D-3758BC57FB01

通过梳理,我们看到草体书法由“纵速”到“纵心”的变化过程,而“纵”这一原始动力则一直贯穿其中。

(二)正体

谈草体之“纵”,并非意味“纵”在正体中不能呈现。《广艺舟双楫》云:“《杨叔恭》《郑固》端整古秀,其碑侧纵肆,姿意尤远,皆顽伯所自出也。”[1]798《杨叔恭殘碑》《郑固碑》均为东汉隶书碑刻,康氏言二者碑侧部分的隶书相较于正文部分隶书显得纵肆。

对比《杨叔恭残碑》的碑阳(图1)与碑侧(图2),碑侧部分隶书不如碑阳部分的结体庄严,且笔画相对开张。从客观因素考虑,碑侧石面不如碑阳部分平整,刻手的刻碑能力或受限于此;从主观因素考虑,碑侧部分所记录内容一般与正文无关,书手和刻手或会懈怠于此,从而使碑侧隶书相较碑阳隶书显得随意,因此“碑侧纵肆”不一定是有意为之。但康氏又以“纵肆”讲碑侧隶书,这一方面说明“纵”有不遵循常规法度的意味;另一方面说明“纵”在对正体的判断中,是相对而言的。如刘熙载《艺概·书概》所言:“行书有真行,有草行,真行近真而纵于真,草行近草而敛于草。”[1]687行书相对于正书而显得“放纵”,相对于草书又显得“收敛”。若据于此,则清代郑燮乱石铺街的六分半书、金农方峻峭拔的漆书、吴昌硕豪放恣肆的篆书、康有为浑穆开张的大字行楷无不是“纵”的体现。

梳理“纵”对正体的解释,我们可以看到“纵”是相对而言的,而“纵”的呈现方式也不仅限于描述“草体”,无论何种书体,皆可向“纵”的方向发展。

三、“纵”见于书家

书体所见之“纵”,呈现的是一种结果,而追溯其本,“纵”则可见于书家的创造力、精神气度、审美趣味等。然时代不同,书家所呈现的“纵”亦会有所不同。

(一)王献之—纵逸而度越典则

沈曾植曾评王献之书法:“大令改右军简劲为纵逸。”[2]557《书法雅言》解释“纵逸”:“纵逸者,度越典则。”[1]515张怀瓘在《书断》中记载王献之能继承王羲之之法,又能“改变制度,别创其法”[1]180,而穷尽妍妙。

初唐时人推崇羲之书法而对献之之书抱有非议,至中唐张怀瓘则对其书加以赞赏,于《书断》中将其书列为神品,并言其书“欲夺龙蛇之飞动,掩钟、张之神气”[1]180。王献之变旧体而显纵逸,尤其是其行草《鸭头丸帖》(图3),点画宛曲奔放,体势瘦长而笔势连贯,风神潇洒若“一笔书”。清代吴德旋《初月楼论书随笔》评献之书:“尽变右军之法而独辟门户,纵横挥霍,不主故常。”[1]529王献之“纵逸”,是为突破旧制而变革新体的独有创造。

(二)米芾—纵肆而游戏古法

米芾学书痴狂,尝言“一日不书,便觉思涩”[4],其上追魏晋,锐意模仿古迹,尝谓“集古字”,李之仪以“坐间优孟已难别,笔下羊欣更出奇”[5]讲米芾临摹、仿写几可乱真。

米芾痴古,而后人多以“纵”评其书。钱泳评米书“能纵而不能伏”[1]626;韩性语气则相对温和,其言米书“书体纵肆而法度极森严”[6]。“纵”既是米书的优点,亦是其缺点,言其优则体现在其书体势极尽纵肆之能,言其劣则因放纵稍显张扬,或不合中和平正的主流审美原则。笔者认为,米书贵于“纵”,“要之皆一戏,不当问拙工。意足我自足,放笔一戏空”一诗能涵盖其对书法的态度。米芾对书法的态度是游戏性、享乐性的,米书之“纵”正是这一态度的体现。如其《临沂使君帖》最后一行(图4),潇洒纵横,王献之“一笔书”的笔致像是在此复现,点画纵肆间似乎还流露出高傲。米书的“纵”是他人难以习得的,因为其中蕴含米芾对书法的痴情,体现出对技法了然于胸后的随意。米芾“纵肆”,是为游于古法、戏于笔间。

(三)徐渭—狂纵而袒露真我

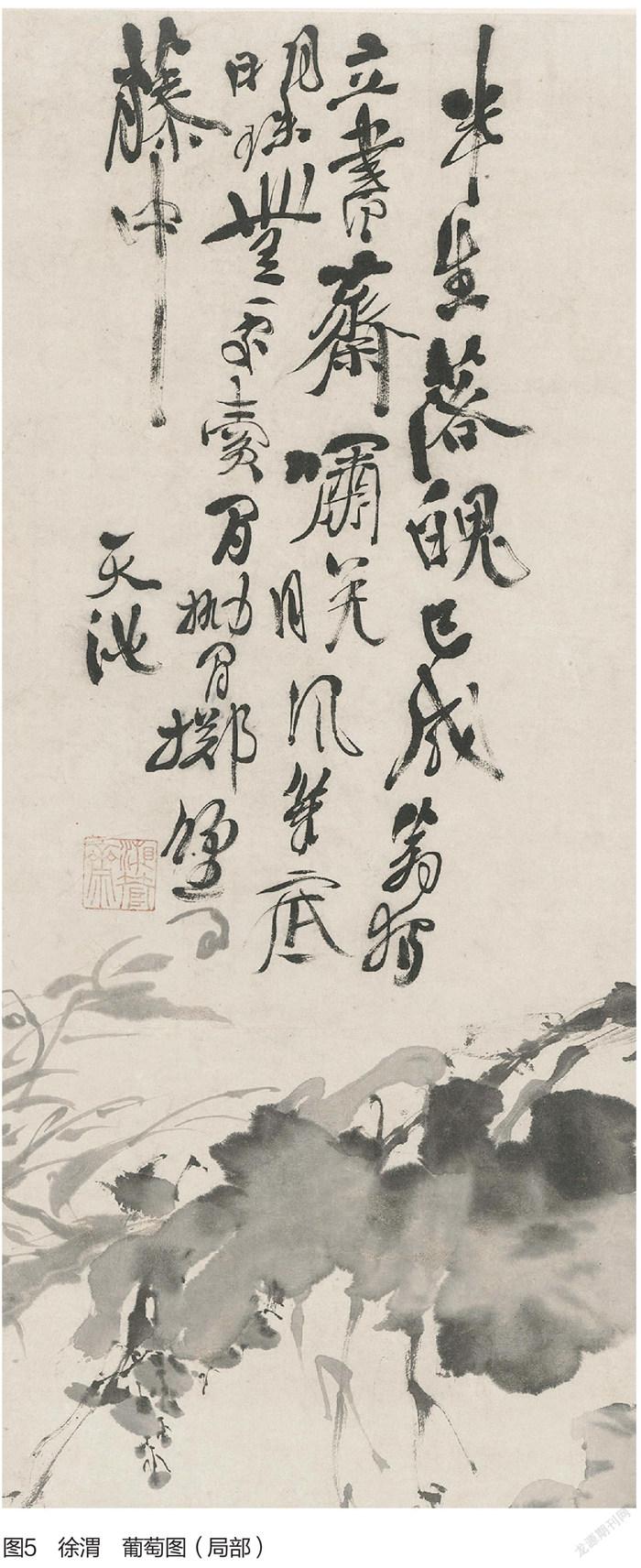

马宗霍曾说:“明人草书,无不纵笔以取势者。”[7]相较于张瑞图、王铎等纵笔作书,徐渭的书法更能见“纵”,甚至到了“狂”的地步。朱长文曾以“狂纵不就绳矩”评书,徐渭之书正是“狂纵”的体现。其大幅狂草立轴用笔粗放跌宕,点画狼藉,结字任凭其纵横恣肆,章法则字字密布又似疾风骤雨,使观者感到压抑、支离。清代陶元藻《越画见闻》评徐渭:“其书有纵笔太甚处,未免野狐禅。”[8]

徐渭的大半生在痛苦挣扎中度过,其《题葡萄图》(图5)诗云:“半生落魄已成翁,独立书斋啸晚风。笔底明珠无处卖,闲抛闲掷野藤中。”此诗像是其一生的写照。徐渭身处心学风靡时代,受王阳明心学影响的他似得到了救赎。其强调顺应个人内心的自然天则,亦深知自我检束的必要。[9]71他对心学思想的接受,反映到其书法上则是强调“真我”的袒露,于其言“临摹《兰亭》本者多矣,然时时露己笔意者始称高手”可见之。黄惇先生认为徐渭的狂放恣肆是其人格的展现[8],周睿先生则认为徐渭任笔挥洒,突破法度和审美陈规是其反叛精神与内心情感在书法上的宣泄,并认为这揭示着时代精神、审美取向的转变[9]73。徐渭早已离去,但又像还活着,活在其书画作品中。今天在展厅观徐渭书法特展,纵使其书狂纵而难以名状,但其点画间神采奕奕,足以展露其精。徐渭的狂纵,是袒露“真我”的展现。

从王献之到米芾,再由米芾到徐渭,他们的书作形体像是越发放“纵”。但他们所展现的书法始终有一种共通的特质,即点画间皆能透露出书者自身的精神,这或是对旧法陈规改制的创新精神,或是沉浸于所热爱事物的游戏精神,或是不顾成见、袒露自我的求真精神。在这一层面上,“纵”展现的不仅是书家各异的精神气度,更重要的是展现了时代审美的转变,而其背后的精神指引,正是主体意识的不断觉醒,人们越发认识到了“自我”的存在。

四、结语

“纵”在书论中的用法主要有“纵横”“放纵”两种,其中“纵横”对书法的指代往小可指点画结构,往大可解释书法的本体。而早在讨论“纵横”时,“纵”所展现的书法精神已见冰山一角—书法是“无处不可达”的;在讨论“放纵”时,我们了解到书法中的“放纵”是有创造性的,但这要有度,结合后文可以推测这种“度”来源于时代的主流社会意识以及审美认知水平。

在讨论书体所呈现的“纵”时,我们认识到感知草体中的“纵”是相对容易的,又因“纵”是相对而言的,所以正体向草体的过渡在一定程度上取决于“纵”的程度。由此可见,“纵”可作为书体演变的动力源之一。

当从“纵”这一角度去解读王献之、米芾、徐渭这三位书家的作品时,我们看到他们书作中所展现的“纵”寄托着他们独有的主体精神(如王献之的变革精神、米芾的游戏精神、徐渭的见“真”精神),进而对比三者,我们发现,社会思潮、时代审美、主体精神是不断在变化的,“纵”的内涵也因此不断丰富。

反观今日,学习书法的路我们要如何去走依然是个大谜题,毕竟未来不可预测。但通过了解“纵”的内涵,我们见识到前人对书法的态度、精神,或许在其中能有一点启发吧。清代周星莲在《临池管见》中有感“废纸败笔,随意挥洒,往往得心应手”,故应“多尽数纸,则腕愈熟,神愈闲,心空笔脱,指与物化矣。纵之,凡事有人则天不全,不可不知”[1]51。

参考文献

[1]上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[G].上海:上海书画出版社,1979.

[2]华人德.历代笔记书论汇编[G].南京:江苏教育出版社,1996.

[3]杨成寅.中国历代书法理论评注:先秦两汉魏晋南北朝卷[M].杭州:杭州出版社,2016:32.

[4]李彤.历代经典书论释读[M].南京:东南大学出版社,2015:154.

[5]曹宝麟.中国书法史:宋辽金卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:188.

[6]崔尔平.历代书法论文选续编[G].上海:上海书画出版社,2015:196.

[7]耿喜锋.书法理论与实践[M].北京:中国言实出版社,2017:192.

[8]黄惇.中国书法史:元明卷[M].南京:江苏教育出版社,2009:343.

[9]周睿.儒学与书道:清代碑学的发生与建构[M].北京:荣宝斋出版社,2008.

约稿、责编:史春霖、金前文56D34354-1CEC-4C5B-834D-3758BC57FB01