麦克道威尔《幽灵之舞》在青少年钢琴教育中的应用

黄琦惠 罗琳

摘要:麦克道威尔《幽灵之舞》在锻炼技术的同时,对于音乐表现力的帮助也很大,且具有一定趣味性,通过对跳音、和弦、十六分音符、踏板的练习方法,让学习钢琴的青少年在学会这首曲子的练习方法同时在以后遇到相同类型的曲子的时候也能够举一反三、灵活运用,同时也为一些钢琴教育者提供有价值的借鉴意义。其中主要从麦克道威尔练习曲以及青少年钢琴教育两个方面,浅析麦克道威尔《幽灵之舞》在青少年钢琴教育中的运用。

关键词:麦克道威尔《幽灵之之舞》;练习曲;青少年钢琴教育

绪论

(一)研究背景

随着国内钢琴教育的迅速发展,青少年学琴逐渐成为一种社会现象,学琴教材也多以考级曲目为主。钢琴教学应式化,练琴方法程式化的问题越来越受到大家的关注。然而在如今天“学琴热”的社会环境下,如果忽略青少年的练琴方法及音乐审美的培养,将会导致越来越多的青少年只会“死”练琴。

本题以麦克道威尔《幽灵之舞》为例,通过对跳音、和弦、十六分音符、踏板的练习方法的学习,让学习钢琴的青少年在学会这首曲子的练习方法同时在以后遇到相同类型的曲子的时候也能够举一反三、灵活运用。通过对音乐结构分析、强弱的重视也能更好的培养学生的乐感、对音乐的理解以及养成学生先分析再练习的习惯,同时也為一些钢琴教育者提供借鉴意义。

(二)国内外研究现状

长期以来钢琴曲练习方法,不同类型钢琴曲的音乐风格以及情感表达等问题,一直是学术界所关注的和研究的论题,并已近形成了许多有价值的成果,为青少年钢琴教育研究提供了重要的学术基础。目前,从麦克道威尔钢琴曲入手研究钢琴教育的文献,例如2016年郑嘉译研究生学术论文《麦克道威尔钢琴练习曲教学应用研》2014年毛肄、李诗怡发表的《钢琴练习曲教学新探--以麦克道威尔十二首钢琴练习曲(op.39)为例》2006年毕玲发在沈阳音乐学报的《由中国钢琴教材选择麦克道威尔所引发的思考》等关于青少年的钢琴教育研究也一直是学术界普遍关注的问题,研究成果也较多。如毛爱萍老师2013年发表的《对青少年钢琴教育的研究与探索》等。

(三)研究方法

①文献研究法。通过对国内外有关麦克道威尔钢琴练习曲的著作进行阅读、归纳、分析、总结,为本选题提供依据。

②个案分析法。通过收集大量青少年学生练习麦克道威尔的《幽灵之舞》的反馈来丰富本文内容。

③实践法。通过社会青少年钢琴教育的社会实践,在青少年练习《幽灵之舞》时会遇到的各种问题为实例进行分析。

(四)麦克道威尔《幽灵之舞》选题阐述

麦克道威尔《幽灵之舞》在锻炼技术的同时,对于音乐表现力的帮助也很大,且具有一定趣味性,通过对跳音、和弦、十六分音符、踏板的练习方法的学习,让学习钢琴的青少年在学会这首曲子的练习方法同时在以后遇到相同类型的曲子的时候也能够举一反三、灵活运用,同时也为一些钢琴教育者提供有价值的借鉴意义。其中主要从麦克道威尔钢琴练习曲以及青少年钢琴教育两个方面,浅析麦克道威尔的《幽灵之舞》在青少年钢琴教育中的运用。

一、麦克道威尔《幽灵之舞》创作背景及作品分析

(一)麦克道威尔《幽灵之舞》创作背景

麦克道威尔的创作生涯可分为两个时期:欧洲学习时期和美国教学的时期。第一时期,麦克道威尔在欧洲学习音乐,在当时欧洲浪漫主义盛行的大背景下,麦克道威尔受其影响,使得他这个时期的作品都有明显的浪漫主义色彩。回到美国任教后,由于对国家的深深的热爱以及爱国主义思潮的影响,麦克道威尔开始在他的作品中融入民族主义元素,而本题《幽灵之舞》则是麦克道威尔后期创作的《十二首钢琴练习曲》Op.39中的一首。《幽灵之舞》是从日常生活中提取的创作素材,通过对大自然的风光加上作者自己的一点想象,用左右手的快速跑动于整曲基本保持在pp-ppp的力度来表现出幽灵在跳舞时的轻盈的趣味性作品。

《幽灵之舞》篇幅不长,演奏时间较短,曲式为单三部曲式,曲式结构不算复杂。但其中含有快速跑动的十六音符、跳音、速度、踏板等运用,想要把小精灵的古灵精怪、轻盈的形象描绘好,需要有良好的基本功,在实践弹奏中,需要注意的有很多,例如乐曲的密集的十六分音符的跑动,要把每个音弹出颗粒感、弹得均匀,要把握好这些特征性节奏,弹出音乐的律动,跳音的弹性,力度集中在指尖,和弦弹奏时手腕的放松,力度的转移,还要注意踏板与强弱的处理,根据谱面记号的标记以及实际演奏效果的需要更好的表现音乐的整体效果。

(二)麦克道威尔《幽灵之舞》作品分析

《幽灵之舞》是麦克道威尔创作的《十二首钢琴练习曲》Op.39中的第八首。篇幅短小,是从日常生活中提取的创作素材,通过对大自然的风光加上作者自己的一点想象,用左右手的快速跑动于整曲基本保持在pp-ppp的力度来表现出幽灵在跳舞时的轻盈的趣味性作品。其曲式结构图如下:

这首曲子是有对比中段的三段式曲式,整体分为A、B、A三个部分,调式调性由升f小调转为升F大调再转回升f小调。

二、麦克道威尔《幽灵之舞》演奏分析

(一)快速跑动的十六分音符

快速跑动的十六分音符是本曲的练习重难点,本曲的十六分音符在弹奏时需注意颗粒性和连贯性。(见谱例3-1-1)颗粒性的跑动应积极的使用掌三关节,肩、臂、肘、腕自然放松,将力量转移至指尖,关节主动带动手手指快速触键,保证每个手指在演奏时清晰有力,辅助练习颗粒性跑动的方法还有独立高抬,即在练习的过程中弹每一个音之前每个手指单独抬起再落键,且每一个音落下后要保证指尖发力手腕放松的状态,有助于把每个音弹清楚清晰。第二个辅助方法就是正反附点练习,即用正反附点的节奏去练习十六分音符,由慢到快,这个方法有助于将十六分音符弹的均匀。而连贯性的跑动就需要注意乐句的连接,对手指的独立性与支撑性要求更高,弹奏时,手指贴近手指,手腕带动手指,使音乐连贯。E63E06ED-28E4-4968-AF81-22528AF55FC4

(二)跳音

跳音是《幽灵之舞》的点睛之笔,该曲子就是通过跳音的演奏来表现小精灵的灵动活泼、若隐若现的形象,(见谱例3-2-1)所以在弹奏跳音时,手指、手腕、手臂都参与其中。演奏时,将力量集中于指尖,快速接触键之后,使声音好似皮球落地即弹起那样有弹性。

辅助跳音练习的方法可以进行贴键跳音的练习,即在准备演奏时,手指几乎摸着琴键,整个指尖是有重量感的,手掌撑住,手腕保持潜在的灵活性,触键之后立即离去,以此来感受之间的发力,同时也使跳音更有弹性。

(三)和弦与八度

同时弹奏八度或和弦中的各个音,手腕作为个整体参与,是弹奏八度与和弦的重要前题。演奏时,需要注意的是手指要紧紧地靠在手腕的骨头上,手掌要灵活,低于手骨的位置。当需要声音明亮的音响效果时,指尖立起来,要快速有力的触键;当需要声音柔和且具有歌唱性的连奏八度或者和弦时,指尖触键面积尽量大,且使用慢触键的方式。辅助练习和弦与如八度的方法是在弹和弦的时候,把不弹的手指勾起来,这样力度可以更好的集中在指尖,以及可以练习挂手臂练习即每弹完一个和弦以后,手臂上下晃动以放松手腕。如:

谱例中的左手的和弦,就需要用过高抬手指以及放松手臂去实现在演奏过程中力度的控制以及力度的转移来实现。

(四)踏板的运用

踏板在钢琴演奏中是为了追求钢琴的不同的音色、声学效果和其他音乐领域的制作,使音乐的表现力达到另一种高度,是不可缺少的部分,钢琴的踏板主要分为右踏板、中踏板和左踏板,右踏版使用的比较频繁,就是我们总所周知的“延音踏板”;中踏板则不太常用也称为“保留音踏板”;左踏板一般就是我们所说的“弱音踏板”或“柔音踏板”。在《幽灵之舞》中主要使用到的是左踏板、右踏板、左右双踏板,下面就来分析具体是如何应用的。

1.右踏板的运用

右踏板为延音踏板,使用右踏板可以使得乐曲的乐句连贯以及增强音色,《幽灵之舞》中由于左手有很多较长的保持音,为了让音乐具有歌唱性和连贯性就需要使用延音踏板,如:

2.左踏板的使用

左踏板就是我们所说的“弱音踏板”或“柔音踏板”,大多是为了某种音乐形象特有的意境,在《幽灵之舞》中,左踏板的运用则是为了体现小精灵的若隐若现的感覺,让曲子更具有神秘感。如:

左踏板的运用可以帮助演奏者在力度上弹得更弱,也可以增加声音的柔和度,并帮助演奏者消除演奏中任何音头的效果,更好的刻画音乐形象。

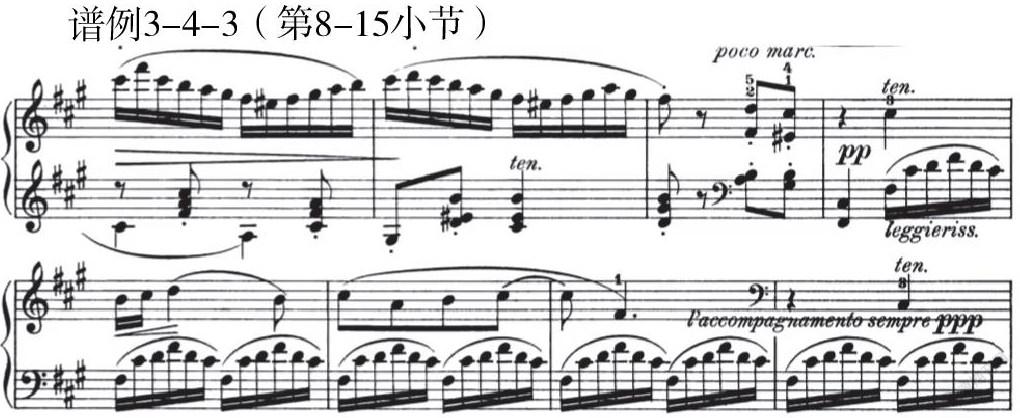

3.左右双踏板的使用

左踏板一般就是用于弱音或柔音处理,右踏板就是延音踏板。两个踏板同时使用的目的就是在弱音的状态下保持乐句的连贯性。如:

谱例中从第十一小结开始使用左右双踏板,这样的处理即使在pp的力度记号下也能有起伏的变化使得弱的地方可以更弱。

(五)速度与强弱的处理

速度与力度记号是青少年在学习钢琴过程中最容易忽视的问题。从速度方面来说,《幽灵之舞》是一首Allrgrissimo.(极快地快板)的练习曲,速度在一拍等于151-168,演奏如此快的速度加上密集的音型是需要技术支撑的,所以在练习过程中,应该由慢到快循序渐进,用节拍器练习,从八分音符等于104、108、112、116等速度再到四分音符等于104、108渐渐达到原速。

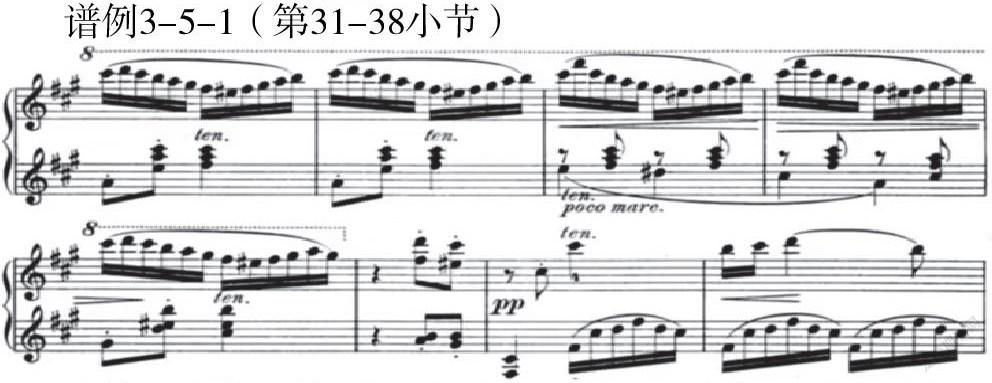

从强弱处理方面来看,随着音乐情绪的变化发展而变化,使的音乐更具有张力,强弱的控制是这首曲子的演奏重点,《幽灵之舞》全曲的力度都基本保持在pp-ppp之间,随没有对比很强的力度变化,但在pp与ppp之间还有很多渐强渐弱的变化,如:

从第33小节开始,在pp的力度记号下还有由弱到强再由强到弱,可以更好的刻画精灵舞动的形象。

三、麦克道威尔《幽灵之舞》在青少年中的教学中运用探究

(一)青少年的学生的特点

青少年学生处于一个过渡阶段,已不像儿童单纯幼稚、活泼好动又不如成人心智成熟。主要有以下一些特点:

1.青少年的手指骨骼发育良好。青少年时期是身体快速成长的时期青少年时期,手指的骨骼基本已经发育良好,手型基本没有问题,不像一些少儿学生容易出现折指或塌掌的问题。所以在曲子的选择上,就可以选择有一定技术要求的曲子。《幽灵之舞》这首曲子有对于跳音、和弦、十六分音符、踏板这四个方面的技术要求就可以很好的练习青少年的手指的快速跑动,力度转移,帖键跳音和乐句的呼吸,如:

在演奏第3到第7小节的快速跑动的十六分音符时,想要弹清楚弹出颗粒感需要保证手指的第一关节立住以及手指的独立高抬,青少年的手指机能相对成熟,在做独立高抬,贴键快下键,正反附点的练习的时候就比较容易。

2.青少年认知旺盛。学习能力强,接受新事物的能力强,想象力丰富,创造力强,对艺术也有一定的理解和敏感度,记忆力好,求知欲强。如:

青少年在演奏71到76小节这一部分时,力度的控制,渐强渐弱的反复变化,以及结束和弦的力度转移的练习的过程中,除了一些固定的方法练习,教师还可以对音乐形象进行描述,比如说71到76这一段是精灵忽强忽弱的舞步,狂欢过后就悄消失在丛林的深处,描述一副这样的画面让青少年学生去想象,这样他在练习的过程中脑海里有画面,就能更好发挥想象力去刻画出音乐形象。

3.青少年情感丰富且不稳定。情绪变化起伏比较大,比较敏感,内心情感丰富。所以在演奏《幽灵之舞》这首曲子的时候容易出现两极分化的现象,如:

演奏这一部分时,由突强到越来越弱的变化,有的学生就可以把强弱的对比做的很鲜明突出,达到良好的音响效果,而有学生就弹的很平淡,强弱对比不明显,所以在教学过程中,应该在练习正反附点,挂手臂的练习方法的同时鼓励多引导学生,充分调动学生的积极性,让学生敢弹,会弹。比如对于演奏生动的学生就可以在鼓励的同时进行更高的要求,而对于还不能较好弹出轻强弱的学生,教师应该多进行示范让学生更好的去感受音乐的变化从而提高。E63E06ED-28E4-4968-AF81-22528AF55FC4

(二)教学过程中遇到的问题以及解决方法

1.触键的问题。在教学过程中,青少年的学生处于青春期,手指的骨骼基本已经发育良好,手型的问题基本不大,但对于触键及手指的力度转移,大多数学生都不能很好的掌握。

第11小节小节到第16小节的右手旋侓走向很鲜明,但往往越是简单的旋侓线条越容易直下键,造成很干很平的听觉效果,所以这就需要在演奏的时候掌握指尖的力度转,练习的方法即保持第一关节撑住的情况下用指甲与指腹中间的肉垫下键,下键后保持住然后挂臂,再到下一个音重复这个过程。这个方法能很好的练习学生的力度转移。

2.强弱的变化。青少年的学生比较有自己的想法,不会对教师的言论言言听计从,所以在教学的过程中不应该只是用固定的方法去让学生反复练习,应该去多示范多引导学生去发散自己的思维。

这一部分右手的音是一直在重复,只有左手的低音以及强弱的变化,比较容易上手,青少年的学生在练习的时候就很容易感到枯燥,容易弹的没乐感,所以在练习的过程中,可以将练习步骤分为1.右手正反附点2.左手正反附点3.和手正反附点。在分手的练习去感受相同音符的变化。

3.乐感的培养。青少年学生情绪波动比较大,对于手指的控制度,耳朵听旋侓的走向以及内心的音乐情感还不能做到很好的统一,手指的控制除了控制力度还有力度转移动,而音乐情感也就是乐感,就是乐句的流畅性和呼吸。如:

《幽灵之舞》的调式调性,旋侓的走向,以及渐强减弱的变化是很好训练学生手、耳、心的统一。这其中还有很多旋侓重复的地方,在这种重复中如何做出变化也是一个难点,所谓五感相通,想要做到统一,可以从唱去练习,步骤分为1.单手唱右手旋侓2.单手唱左手旋侓3.合手唱左手旋侓4.合手唱右手旋侓。这个方法不仅可以让学生清楚旋侓的走向也能让弹奏出来的作品更连贯更有歌唱性。

(三)教学总结与反馈

1.教学方法的针对性。本文提出的教学方法是结合青少年学生的特点,和《幽灵之舞》的不同段落的具体练习方法的针对性练习。

如谱例61小节到66小节的弹奏,青少年学生在演奏时往往会把演奏的重点放在左手上,会忽略右手的旋侓走向,容易把左手弹的太重,其实这一段的练习重点应该放在右手的旋侓声部的练习,左手是统一的织体伴奏,通过力度转移,以及旋侓视唱的方法练习之后,青少年学生给更好的去区分旋侓声部和伴奏声部使得练习也更有针对性。

2.练习方法对青少年性格的影响。青少年在练琴的过程中普遍存在没有耐心,不愿意放慢速度练习,以及比较粗心不注重谱面的记号强弱记号的标记的问题。

在这一段练习的过程中,右手重复的节奏型,左手的和弦跳音的旋律声部通过正反附点,力度转移,以及挂臂的练习方式然后再根据旋律走向去进行强弱的变化对于青少年学生养成有耐心,细心的性格有很大的帮助。

3.练琴习惯的改变。青少年的学生在钢琴的练习过程中普遍存在从头到尾反复练习,没有强弱速度较快的问题。通过学习麦克道威尔《幽灵之舞》的练习方法,青少年学生学会左右分手对节拍器练习、分段落练习、以及乐句呼吸及歌唱性练习。见谱例谱例4-1-1(第1-7小节),这一部分是乐曲的开头段落,也是整首作品比较有代表性的段落,在练习这一段的时候,青少年通过左手正反附点,右手正反附点,合手正反附点再合节拍器,从半拍等于104、108、112、116、再到一拍这样循序渐近一格一格的加,可以养成学生教慢练细的好习惯。练习好以后再去分声部视唱,根据旋律的走向去调整左右的强弱的变化从而养成注重音乐性注重强弱的好习惯。

结语

麦克道威尔这首练习曲不仅是技术指向清晰的手指跑动,对音乐的表达也有着很高的要求,作为每一位演奏者,在训练手指快速跑动、双音连奏练习等各项钢琴基本演奏技巧的同时,更要注意音乐表现与作曲家情感的表达,使技巧服从于音乐,完成从技术的凝练到情感的升华。

笔者希望通过对这以作品的分析,让学习钢琴的青少年在学会这首曲子的练习方法同时在以后遇到相同类型的曲子的时候也能够举一反三、灵活运用,同时也为一些钢琴教育者提供有价值的借鉴。

参考文献:

[1]毛爱萍.对青少年钢琴教育的研究与探索[J].小学教学研究,2013(08):17.

[2]毛肄,李诗怡.钢琴练习曲教学新探——以麦克道威尔《12首钢琴练习曲》(0p.39)为例[J].音乐创作,2014(09):182-184.

[3]郑嘉怿.麦克道威尔钢琴练习曲教学应用研究[D].武汉音乐学院,2016.

[4]李云昆.青春期青少年钢琴教育的问题及对策[J].大观(论坛),2019(07):214-215.

[5]潘丹枫.简析少儿钢琴教学中练习曲的音色控制与技巧训练[J].黄河之声,2019(20):121.D OI:10.19340/j.cnki.hhzs.2019.20.089.

[6]劉明佼.音乐教育与青少年儿童坚毅个性的养成——以钢琴教育为例[J].艺术评鉴,2019(08):113-114

[7]郝运.青少年钢琴教学中的审美教育[J].清风,2020(20):42.

[8]张璐鑫.爱德华·麦克道威尔《十二首练习曲》(op.39)研究[D].天津音乐学院,2021.DOI:10.27367/d.cnki.gtyyy.2021.000072.

[9]滕明薇.钢琴作品欣赏与中小学音乐教育[J].北方音乐,2014,(14):124.]

[10]刘洁.如何提升钢琴演奏技巧一评《钢琴演奏之道》[J].新闻与写作,2017,(10):后插7.

[11]王巍.浅谈钢琴演奏中手腕的运用[J].佳木斯职业学院学报,2016,(10):382-383.

[12]马静钢琴教学中手指、肘、手腕的运用[J].儿童音乐,2017,(7):42-43.

[13]张璐鑫.爱德华·麦克道威尔《十二首练习曲》(op.39)研究[D].天津音乐学院,2021.DOI:10.27367/d.cnki.gtyyy.2021.000072.

[14]杨磊.钢琴演奏练习方法及技巧训练探究_评《钢琴演奏技巧》[J].中国教育学刊,2017(9):117.

[15]毕玲.由中国钢琴教材选择麦克道威尔所引发的思考[J].乐府新声(沈阳音乐学院学报),2006(01):74-77.

[16]胡淑娟.钢琴练习中的训技与青少年性格养成[J].北方音乐,2020(14):84-85+257.

[17]赖群论钢琴弹奏中的手指训练[J].四川戏剧,2013,03.

[18]侯泽民.钢琴演奏技法与情感内涵抒发的平衡统一[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2014,8(1):179-181.

[19]杨磊.钢琴演奏练习方法及技巧训练探究_评《钢琴演奏技巧》[J].中国教育学刊,2017(9):117.

[20]金学洙.钢琴教学中手指技巧的正确运用研究[J].音乐创作,2017(8):178-180.

作者简介:黄琦惠(2000.09-),女,汉族,江西吉安人,就读于江汉大学音乐学院音乐教育专业。E63E06ED-28E4-4968-AF81-22528AF55FC4

——以约翰·科里利亚诺《幻想练习曲》为例