人地协调观视域下女书文化区研学课程设计

吴金雨 田亚平 初洁 刘潇芸 卓帆

摘 要:研学旅行是學校教育和校外教育衔接的创新形式和综合实践育人的有效途径。如何在研学活动中利用地域优质资源有效培养学生的学科核心素养,是研学旅行课程开发设计中的焦点。本文选择女书文化区作为研学空间,从人地协调观素养培养出发,对女书文化区研学资源与中学地理教材中人地关系知识关联点进行梳理,并尝试进行实践活动开发;在此基础上,以“走进女书文化区,强化人地和谐观”为主题,对研学旅行课程目标、教学过程以及评价进行系统设计,旨在探索地理核心素养培养目标下特色文化区的研学旅行课程开发模式。

关键词:研学课程;女书文化;人地协调观

中图分类号:G633.55 文献标识码:A 文章编号:1005-5207(2022)06-0065-04

研学旅行是特指由教育部门和学校有计划地组织安排,通过集体旅行、集中食宿方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外教育活动,是学校教育和校外教育衔接的创新形式,是教育教学的重要内容,是综合实践育人的有效途径。[1]作为自然与社会经济等综合因素长期作用的历史产物,文化遗产地具有丰富的体验性、参与性和实践性等特点。文化遗产与研学旅行的结合,既是传承中华文化的主要举措,也是文旅融合发展的要求。本文以湘南特色文化区——女书文化区为例,以培养学生人地协调观为目标,进行研学课程设计,探索地理核心素养目标下地方研学课程资源利用途径,旨在丰富文化遗产地研学课程设计案例,促进女书文化区及其他特色文化区研学旅行的开展。

一、女书文化区研学资源概况

狭义的女书是指女字,是湖南省江永县一带妇女中流传的特殊文字体系,是世界上唯一的女性文字,以“全世界最具性别特征文字”被收入《世界吉尼斯记录大全》,并列入“中国档案文献遗产”名录和“中国非物质文化遗产”名录。广义的女书是指女书文化,女书文化不仅是指在湖南江永县及其毗邻地区妇女间使用的特殊文字,还包括附着其上的女书文字作品、女歌、女红和女书习俗,是区域自然环境与人文环境综合作用的产物。作为自然—文化地域综合体,女书文化区拥有丰富的研学旅行资源。

1.自然研学资源

女书流传的江永县及其相邻区域位于我国南岭山间盆地和平坝,地势周高中低,喀斯特地貌典型,矿藏资源较丰富。女书文化区地处中亚热带与南亚热带之间,气候湿润,雨热同期,原生植被发育完整,次生植物群落发展迅速,动植物资源丰富,水系发达,河网密布,环境秀美,风景宜人,具有较强的旅游吸引力,为学生在研学旅行中全面认识自然、探索自然、感受自然提供了良好的自然环境,也为验证自然地理知识与方法提供了必要的实践活动基础。

2.人文研学资源

女书文化是乡村聚落文化活动的历史产物,女书流传区内,汉儒文化与越风、楚习、巴俗并存,拥有上甘棠古建筑群、桐口村古建筑群、兰溪瑶寨古建筑群和高家村古建筑群等,涵盖了女性文化、农耕文化、民族文化、民俗文化和地域文化等。这里的瑶族古都“千家峒”是全世界瑶胞寻根访祖的圣地,有着“古代城堡”之称的勾蓝瑶寨是瑶族聚居地和瑶族人民的“桃花源”,至今仍保留有明清时期的民居三百余栋。这些资源一方面为学生提供了真实的历史、社会情境,帮助学生了解女书文化与自然地理环境的联系;另一方面,通过体验地域文化(民族、民俗、农耕等)特色,帮助学生认知人类活动对自然环境的改造利用。

3.社会研学资源

女书文化区拥有文化馆、女书园、勾蓝瑶文化生态博物馆、女书文化传播有限责任公司、女书意象艺术文化馆、女书产业园等多家单位,以文化传承与发展为脉络,采用政企结合的模式,共同致力于当地文化遗产的保护与开发。现已筹划“一寨一园”文旅研学项目、油茶文化街、江永香街、江永民俗风情街等一批优质重点文旅建设项目,并定期组织开展女书文化旅游周及诸多节庆活动,为学生在研学旅行中提供了必要的实践活动场地与类型多样的活动项目,并通过社会研学资源反映出女书文化的传承和可持续发展思想。

二、人地协调观视域下的女书文化区研学课程资源的价值分析

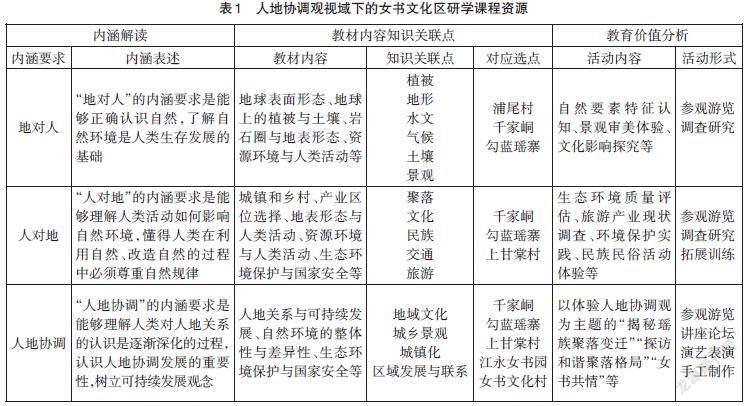

研学课程资源分析是研学旅行课程开发及其教学设计的前提。人地协调观视域下的女书文化区研学课程资源的价值分析,包括三个步骤:①人地协调观地理核心素养的内涵层次分析;②研学资源与人地协调观教材内容分析——分内涵层次列举教材内容及其选点;③研学资源与人地协调观教育价值分析——分目标维度列举活动内容及其形式。

人地协调观素养是地理学科四大核心素养之一,是整个地理学科核心素养的核心和落脚点。课标要求学生在学习中形成资源观、环境观、世界观、可持续发展观等正确观念,并在生活中以实际行动践行观念;在自然与社会等真实情景中,以综合、全面的视角分析和认识地理问题,更好解决人地关系问题。[2]研学旅行是在自然与社会等真实情景中强化和践行人地协调观,实现知识、能力与观念有效综合的实践活动课程,有着重构课堂情境、促进教学和学习情境灵活生动的作用,包括地理类、自然类、历史类、人文类等内容和参观游览、调查研究、手工制作等形式[3]。本文对人地协调观素养进行内涵解读,融合地理类、自然类、历史类、科技类、人文类、体验类等多种资源类别,按照人地协调观中“地对人”“人对地”和“人地协调”三个内涵层次,对女书文化区研学资源和教材相关知识关联点进行分析(表1),为“走进女书文化区,强化人地和谐观”研学课程教学设计奠定基础。

三、“走进女书文化区,强化人地和谐观”研学课程教学设计

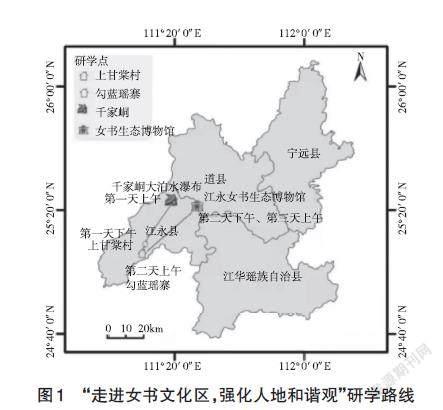

研学旅行作为校内课堂的校外延伸,其课程开发设计应在教育理论指导下进行。在系统分析女书文化区研学资源的基础上,以人地协调观素养培养为宗旨,系统开展女书文化区研学资源与中学地理教材中人地和谐观知识关联点梳理及其实践活动开发;以高二年级为主体对象,确定为期三天的“走进女书文化区,强化人地和谐观”主题研学旅行课程,具体行程为千家峒→上甘棠村→勾蓝瑶寨→江永女书园(图1),并进行该主题研学课程的目标设计、过程设计和评价设计。

1.目标设计

由于课堂教学与研学旅行侧重点不同,在设置研学目标时应与课堂教学的三维目标顺序进行主次调整,情感目标在首,其次为技能目标在中间,最后才是知识目标。[4]

情感态度与价值观:①通过学习文献资料与参观体验女书文化,在认知中培育资源与环境观念,激发文化自信;②通过参观体验与摄影记录,提升环境审美意识,强化人地和谐观念;③通过实地考察村落发展与环境现状,培养与提高学生的生态保护意识,养成良好的生态环保习惯,逐渐形成可持续发展观念。

过程与方法:①通过检索整理“人地协调观”素养与女书文化区相关资料,锻炼学生收集处理信息的能力;②通过对人居和谐景观的情境体验及拍照记录、体会环境问题与参与环保实践,掌握人地和谐的表现方式,提升社会实践能力;③通过撰写研学日志、心得(人、事、物等),强化人地和谐的感触,熟悉地理语言和方法。

知識与技能:①正确认识并感知人地和谐,熟练掌握人地和谐的表现技能(语言描述、地理绘图、摄影记录等);②强化环境问题认知,加深自然环境要素、自然资源类型与分布及其对人类活动影响的理解;③合理运用传统村落的地形、气候等自然背景资料,说明地理环境对聚落选址分布的影响,提出可持续发展设想。

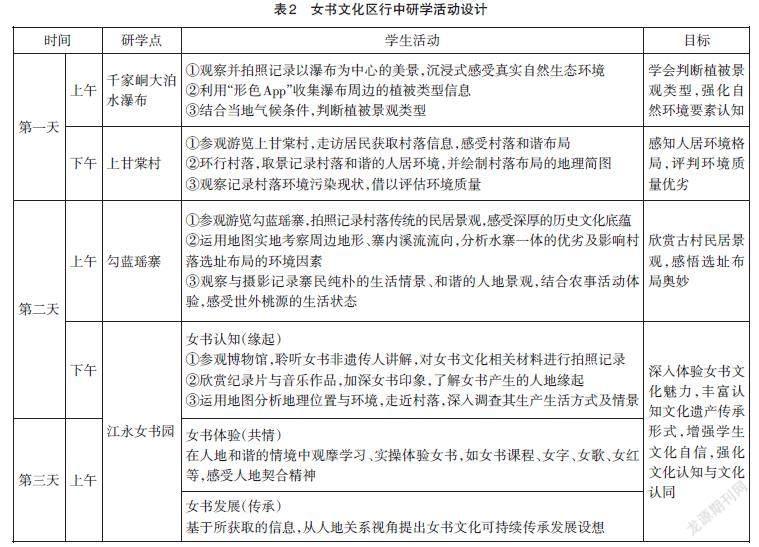

2.过程设计

女书文化区研学课程作为一种户外式实践课程,分为行前、行中、行后三个阶段。行前,开展如下活动,使学生初步了解人地协调观素养和女书文化区:①熟悉人地协调观素养与地理教材相联系的知识内容;②多途径(网络、图书等)搜集女书文化区相关资料;③阅读学习教师发放的资料。行中,设计特色专题活动(表2),具体实施时灵活执行,确保课程安全顺利进行。行后,开展学生活动:①撰写研学心得;②整理照片及制作短视频集锦;③以班级为单位组织分享汇报会。对研学课程进行评价总结,进一步强化认知与体验,实现研学成果的物化和延续,并借以检验学生研学活动的参与度、获得感和人地协调观素养的发展水平。

3.评价设计

在充分尊重个性差异、鼓励多元发展的前提下,对学生参加研学旅行的情况和成效进行科学评价,并将评价结果逐步纳入学生学分管理体系和学生综合素质评价体系[5]。研学评价包括以下三个方面,一是从实践层面检验研学旅行活动,以活动效果为反馈,从而在理论层面论证优化、指导设计研学课程(服务性);二是发挥评价的诊断、激励等作用,引导学生在发展中健康成长,体现教育功能达成(教育性);三是明晰学生通过实践活动促进认知能力养成的过程,研学评价需考量活动所涉及的实践、学科、思想(观念)等不同层次和内容(综合性)。

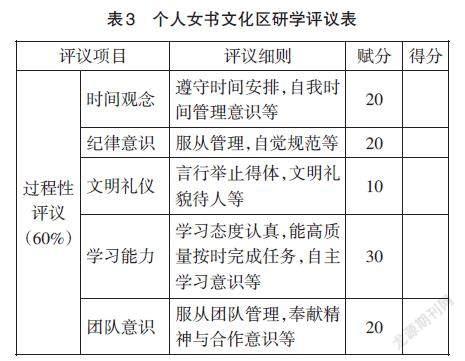

学生是有思想、有个性的主体,研学评价要把握“思想—行动”出发点,关注学生行动所呈现的思想变化。“人地协调观”素养的养成可以分为感知—理解—行动三个阶段,具有四个水平层次(水平1~4)要求,评价设计中应细化项目指标,采用赋分方法进行量化,进而准确反映出学生人地协调观素养的内化养成情况。本次研学评价设计包括过程性评价和终结性评价两个方面,分为学生个人评议(表3)和小组评议(表4)两部分,将分别对学生个人和小组在研学过程中的表现和其提交的成果进行评议,采用百分制进行赋分,以加权求和的方式得出最终成绩。其中,过程评价与成果评价分别占权重60%和40%。个人和小组成绩满分为100分,以此划分优(>90)、良(71~90)、中(60~70)、差(<60),小组评议的成绩按20%、30%、50%的比例评选一、二、三等奖,并结合个人成绩作为参考依据评定最佳成果奖、最佳态度奖、创新奖等集体性荣誉。随队教师、研学导师、学生等评价主体需深刻理解研学旅行评价的内涵,给予公平公正评价,要有责任心、耐心、细心等积极态度,认真观察、记录学生表现以作为评判依据。

综上所述,研学旅行可以实现人地协调观素养培育与非物质文化传承的有机融合,也是实现地理教育与文化传承发展的新路径。女书文化作为独特的地域文化,与地理教材知识存在普遍联系,二者紧密结合可以进一步丰富地理课堂,提升地理学科生命力[5]。同时,研学旅行后需及时反思才能保障其持续发展。在研学活动结束之后,对研学活动前、中、后期不同阶段、活动内容的设置与实施、团队专业性、形式与安全、课程开发与评价指标体系等进行调查,通过信息反馈优化课程设计,注重在人地协调观素养视域下,强调文化感知与文化认同,使学生真正学有所成。

参考文献:

[1] 教育部等11部门.《关于推进中小学生研学旅行的意见》[EB/OL].(2016-12-19)[2022-01-15].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/gzdt_gzdt/s5987/201612/t20161219_292360.html.

[2] 张素娟.“人地协调观”内涵的解析及与教学内容的对接[J].中学地理教学参考(上半月),2018(1):21-24.

[3] 郭锋涛,段玉山,周维国,等.研学旅行课程标准(二)——课程结构、课程内容[J].地理教学,2019(6):4-7.

[4] 中华人民共和国教育部.普通高中地理课程标准(2017年版)[M].北京:人民教育出版社,2018.

[5] 林飞燕.地域文化视域下的研学旅行课程开发——以《岭南龙舟文化》为例[J].地理教育,2019(S2):30-31.

通信作者:田亚平