清华简《五纪》与《尚书·洪范》关系考述

朱 岩

(扬州大学 文学院,江苏 扬州 225009)

新发布的清华简(第十一辑)收录《五纪》一篇,该篇“内容基本完整,是前所未见的先秦佚籍”(1)马楠:《清华简〈五纪〉篇初识》,《文物》2021年第9期,第80-81页。。《五纪》讲述某“后”在洪水泛滥、部落作乱的危急情势下,通过修历“五纪”建立了维系“礼”“义”“爱”“仁”“忠”的世间常法,最终使天下恢复正常。《五纪》题名由清华简整理者拟定,大抵因“五纪”为建立世间常法的起点,其重要性显而易见。“五纪”始见于《尚书·洪范》(以下简称《洪范》),是箕子向武王陈述的九种治国安民大法中的第四种,所谓“箕子定大法九章,而五纪历法”(2)[汉]班固撰,颜师古注:《汉书·律历志上》,《汉书》第4册,北京:中华书局,1962年,第974页。。那么,清华简《五纪》和《洪范》之间是否有联系?有怎样的联系?如果有联系,这些联系能否为解决一些与《洪范》相关的学术问题提供启示?本文试述其三端,以求教于方家。

一、两种“五纪”间的区别与联系

(一)清华简《五纪》中的“五纪”

清华简《五纪》中的“五纪”:

上述简文表明,清华简中的“五纪”指“日、月、星、辰、岁”,是“后”经纬天下、施行德政的起点。“后”重修天纪,凭借的是“古之纪”,但有所改变(从“日”始)。

《洪范》中的“五纪”:

初一曰五行……。四曰协用五纪,……次九曰向用五福,威用六极。(4)[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义:《尚书正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第398页。

五纪:一曰岁,二曰月,三曰日,四曰星辰,五曰历数。(5)[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义:《尚书正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第401页。

武王访问箕子,咨询上天安定下民的常道,箕子告以九畴,其第四畴曰“协用五纪”,即“综合使用五种记时方法”。《洪范》中的“五纪”指“岁、日、月、星辰、历数”。

比较清华简《五纪》和《洪范》,可以发现二者“五纪”的相同点是都提到了“日、月、岁、星”。二者的区别是:(1)《洪范》“星辰”共一纪,清华简《五纪》“星”“辰”分属两纪;(2)《洪范》“五纪”中有“历数”,清华简《五纪》则无。

根据以上清华简《五纪》简文3-4所述,“后”遵从“古之纪”修历五纪,并且有所改变。那么清华简《五纪》所遵循的“古之纪”是否就是《洪范》中的“五纪”呢?

(二)先民记录时间的依据

《说文解字》:“纪,别丝也。”段注:“别丝者,一丝必有其首,别之,是为纪;众丝皆得其首,是为统。统与纪义互相足也……引申之为凡经理之称……《洪范》九畴四五纪。”(6)[汉]许慎著,[清]段玉裁注:《说文解字注》,上海:上海古籍出版社,1981年,第645页。“纪”的本义指“丝的另一端”,引申为“统领”“整理”之义,用之于时间,则表示一个有头有尾的时间周期。例如,《诗经·文王》疏引《三统历》:“七十六年为一蔀,二十蔀为一纪,积一千五百二十岁。”(7)[汉]毛亨传,[汉]郑玄笺,[唐]孔颖达正义:《毛诗正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第1082页。此处“纪”指二十蔀(共1520年);《国语·晋语四》:“蓄力一纪,可以远矣。”韦昭注:“十二年岁星一周为一纪。”(8)上海师范大学古籍整理组点校:《国语》,上海:上海古籍出版社,1978年,第338页。岁星绕太阳一周约需十二年,所以韦昭此处称十二年为一纪;《国语·越语》:“赢缩以为常,四时以为纪。”(9)上海师范大学古籍整理组点校:《国语》,上海:上海古籍出版社,1978年,第653页。此处“纪”所指的时间周期是轮回的四个季节。

根据上例,我们可以发现先民计算时间的依据并不一样,有根据“岁(星)”的,也有根据“季节”的。实际运用中,计算时间依据的事物更多。戴震《原象》:

分至启闭,纪于岁者也。朔望朏晦,纪于月者也。永短昏昕,纪于日者也,列星见伏昏旦中,日月躔逡,纪于星辰者也。赢缩经纬,终始相差,纪于历数者也。(10)[清]戴震:《原象》,《戴震集》,上海:上海古籍出版社,2003年,第111-112页。

此例表明人们依节气纪“岁”,依月象纪“月”,依圭影纪“日”,依二十八宿纪“星辰”,依五行星的运行数据纪“历数”。也就是说,先民们记录时间的依据有季节、月象、日象、星宿和行星运行数据这五种。由此看来,《洪范》中的“协用五纪”,是指在制定历法中要综合使用这五种记录时间的方法。

(三)“星”与“辰”在春秋时代的意义差异

“辰”与“星”本来都指“星”。《公羊传·昭公十七年》:“《传》:冬,有星孛于大辰……孛者何,慧星也。其言于大辰者何?在大辰也。大辰者何,大火也。大火为大辰,伐为大辰,北辰亦为大辰。”(11)[汉]何休解诂,[唐]徐彦疏:《春秋公羊传注疏》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第5047-5048页。此处说“大辰”指大火星(心宿)、参伐星(参宿)和北极星,“辰”就是“星”。《左传·恒公二年》:“三辰旂旗,昭其明也。”杜预注:“三辰,日月星也,画于旂旗象天之明。”(12)[晋]杜预集解,[唐]孔颖达正义:《春秋左传正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第3784页。也言“辰”就是“星”。

“星”就是“星”,但“辰”还可以指“日月交会”,《左传·昭公七年》:

公曰:“何谓六物?”对曰:“岁、时、日、月、星、辰是谓也。”公曰:“多语寡人辰,而莫同。何谓辰?”对曰:“日月之会是谓辰,故以配日。”(13)[晋]杜预集解,[唐]孔颖达正义:《春秋左传正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第4454页。

晋平公问臣下伯瑕何为“六物”,伯瑕回答了有哪六物。平公继续发问,让伯瑕给他讲“辰”的多种意思。这件事发生在鲁昭公七年,即公元前535年(春秋晚期),说明此时“辰”已有多种意义。伯瑕回答说这里的“辰”指“日月之会”。所谓“日月之会”,杜预注:“一岁日月十二会,所会谓之辰。”(14)[晋]杜预集解,[唐]孔颖达正义:《春秋左传正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第4454页。

“辰”出现“日月交会”的意义,与先民对天象认知的逐渐深入有关。我们知道,在正式历法产生以前,华夏先民是用“观象授时”的方法来确定时间或时令的。人们首先根据日升日落和月圆月缺来确定“日”和“月”。由于太阳和月亮无法用来确定季节,人们便求助于天空的星辰。人们注意到,天空中有一些星会在一定的时间出现,而且比其他星辰更耀亮,所以把这些星作为分辨季节的标准,为区别于一般的星,便专其名曰“辰”。也就是说,天空中的某些星辰因能够分辨季节而被称作了“辰”,“辰”具有标识季节的作用。随着人们对天空观察的深入,先民们将那些由星辰运动所造成的天象亦叫作“辰”(因为这些现象也能标识时间)。例如人们观察日月在空中的运行,把它们在天球面的会合之处标识出来,这个标识亦称为“辰”,即“日月之会是谓辰”,指太阳和月亮在天球面上的会合处。能够确定这个会合处,表明人们已经能够把天球赤道上某些固定的星辰作一定的区域划分,划分的结果即所谓“十二辰”和“二十八宿”等。清华简《五纪》完整地出现了十二辰的名字(与后世相同),也完整记载了二十八宿(一些星宿的名称、顺序与后世有差异)(15)相关内容可参石小力:《清华简〈五纪〉中的二十八宿初探》,《文物》2021年第9期,第82-86页。,说明清华简《五纪》时代的人们已经完全将“星”与“辰”区分开来了。

根据以上分析,我们可做此推论:《洪范》产生的时代,人们还混用“星”与“辰”,二者都可以指星辰。而清华简《五纪》的时代,人们已经将“星”和“辰”区分开来,所以《洪范》“星辰”合一纪,《五纪》“星”“辰”分属二纪。

(四)“历数”在战国时代的概念转化

清华简《五纪》中没有“历数”一词,只有“五算”(简2)、“数算”(简4、6、9)、“数稽”(简67)等语词。但这些词语只表示“推算”或“测度”等动作,虽然与“历数”有紧密联系,但并不是“历数”。

《〈尚书〉校释译论》:“历数,指日月星辰经历运转的各种数据。”(16)顾颉刚、刘起釪:《〈尚书〉校释译论》,北京:中华书局,2005年,第1162页。也就是说,“历数”在《洪范》中与“岁、日、月、星辰”并举,是指除了根据岁星、太阳、月亮以及其他星辰外,人们还根据日月星辰运转的各种数据来确定时间或时令。

随着时代的发展,“历数”的概念发生了变化,所指由原本人类所客观记录的数据,变成了人们无法控制且必须遵行的“天数”。刘起釪在《〈洪范〉这篇统治大法的形成过程》中提出:

第四畴“五纪”中的“历数”,与岁、月、日、星辰并举,是作为我国古代为了便利于生活和生产而重视的历法上的术语提出的,当然是奴隶主政权重要的统治方法中的一项,但它是依据日、月、星辰在天球面上经历运转的各种数据,所以称为“历数”,还没有到战国时“五德始终说”里的王权神授循环论的“历数”的意义,与《论语·尧曰》“天之历数在尔躬”之语完全不同,因此它还是远在战国以前的“历数”。(17)刘起釪:《〈洪范〉这篇统治大法的形成过程》,《古史续辨》,北京:中国社会科学出版社,1991年,第318-319页。

由此可见,“历数”在战国经历了一个概念的转化过程。《洪范》中的“历数”只是一种客观的计时方法,即如上文戴震所说“赢缩经纬,终始相差,纪于历数者也”。随着“五行”学说的盛行和邹衍“五德终始说”的提出,“历数”已经转向指由上天决定的王朝循环规律。“历数”的意义已经发生变化,《五纪》中的“五纪”自然不会提到“历数”。

由上面的分析可以看出,《洪范》与清华简中的“五纪”,源流关系非常清晰。它们之间的源流关系可以为进一步研究《洪范》的著作时间提供启示。学界对《洪范》的著作时间,目前有殷商说、周初说、战国说等几种主流看法。清华简的随葬时间为战国中晚期(实际成篇时间早于随葬),《五纪》明言《洪范》中的“五纪”为“古之纪”,说明《洪范》的著作时间要比《五纪》早得多,不可能迟于春秋中晚期。

二、《洪范》“庶征”与《五纪》“征验”的异同

细读清华简《五纪》,会发现《五纪》将天、地、人、神严密地缀联起来,自然万物、耳鼻手足、仪容举止、精神品格、稽疑事神、生产生活等都按照“五元”结构匹配在一起,形成一个同脉共律、相互成就的系统。因该系统具有昭示吉凶善恶的功能,本文暂称之为“征验”系统,这一系统与《洪范》的“庶征”系统非常相似。两种系统建构原理相同,但在对天人关系的思考方面差异明显。

(一)《洪范》“庶征”畴的实质

古往今来,许多论述将汉代的“灾异”思想追溯到《洪范》“庶征”,然而事实并非如此。《洪范》第八畴“庶征”:

曰雨,曰旸,曰燠,曰寒,曰风。曰时五者来备,各以其叙,庶草蕃庑。一极备,凶;一极无,凶。曰休征:曰肃,时雨若;曰乂,时旸若;曰晰,时燠若;曰谋,时寒若;曰圣,时风若。曰咎征:曰狂,恒雨若;曰僭,恒旸若;曰豫,恒燠若;曰急,恒寒若;曰蒙,恒风若。曰王省惟岁,卿士惟月,师尹惟日。岁月日时无易,百谷用成,乂用明,俊民用章,家用平康。日月岁时既易,百谷用不成,乂用昏不明,俊民用微,家用不宁。庶民惟星,星有好风,星有好雨。日月之行,则有冬有夏。月之従星,则以风雨。(18)[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义:《尚书正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第406-408页。

《洪范》“庶征”是九种治国大法“九畴”中的第八种,阐述了三个方面的内容。其一,总结自然规律,指出自然现象包括雨、晴、热、寒、风五种,这五种现象在一年中有规律地出现,则风调雨顺,是为吉(休征);任何一种过多或过少,则为凶(咎征)。其二,自然界的关系可以用来说明人世间的关系,君王的“肃、乂、哲、谋、圣”就跟“时雨”一样,而“狂、僧、豫、急、蒙”就跟“恒雨”一样,能为人带来吉和凶。其三,考察王政和国政可以比照观察“岁月时”的方法。

从人类认知世界的思维机制看,《洪范》中的“庶征”思想是隐喻思维(19)“隐喻”是人类认知世界最基本也是最重要的思维机制,用于理解抽象概念以及事物。“隐喻的本质是在一事物的基础上理解,体验另一事物”,即利用已知的具体事物来表达对新事物、新经验的理解。参见[美]乔治·莱考夫、马克·约翰逊:《我们赖以生存的隐喻》,何文忠译,杭州:浙江大学出版社,2015年,第3页。的结果。也就是说,《洪范》用人们熟知的具体事物(天象或天气)来诠释人们不熟知的抽象事物(德行与品格)。

宋人王安石在《洪范传》中的解释完整地体现出这种“隐喻”:

何也?言人君之有五事,犹天之有五物也。天之有五物,一极备凶,一极无亦凶,其施之大小缓急无常。其所以成物者,要之适而已。人之有五事,一极备凶,一极无亦凶,施之大小缓急亦无常,其所以成民者,亦要之适而已。故雨、旸、燠、寒、风者,五事之证也。降而万物悦者,肃也,故若时雨然;升而万物理者,乂也,故若时旸然;哲者,阳也,故若时燠然;谋者,阴也,故若时寒然;睿其思,心无所不通,以济四事之善者,圣也,故若时风然。狂则荡,故常雨若;僭则亢,故常旸若;豫则解缓,故常燠若;急则缩栗,故常寒若;冥其思,心无所不入,以济四事之恶者,蒙,故常风若也。(20)王安石:《洪范传》,《临川先生文集》,上海:复旦大学出版社,2017年,第1189页。

王安石将“恒雨若”“恒旸若”等句中的“若”解释为“犹”,完全否定了汉代以来建立在“天人感应”思想上的训释。王安石如此解释,虽然出发点是为自己的新经学张目,但他的解释与汉代孔安国“传”的解释相呼应,证明《洪范》“庶征”的实质就是用自然征候来说明为君的道理,而非展示灾异应验规律。孔安国对“王省惟岁,卿士惟月,师尹惟日”三句的注解分别是:

王所省职,兼所总群吏,如岁兼四时;

卿士各有所掌,如月之有别;

众正官之吏,分治其职,如日之有岁月。(21)[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义:《尚书正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第407页。

孔安国“传”中的意思是:君主、卿士和师尹的职责各有不同,就跟“岁月日时”相异一样;君主、卿士和师尹之间的隶属关系就跟“岁月日”之间的统属关系一样。假若岁、月、日、时的关系没有改变,百谷就会成熟;君主、卿士和师尹各司其职,政治就会清明,人才就会被任用,国家就会安宁。反之则不然。孔安国在解释“雨、旸、燠、寒、风”五种现象时,也只注意解释这五种现象的自然属性,并没有阐明其中的神性力量:

其名曰雨,所以润万物也;曰旸,所以乾万物也;曰燠,所以长万物也;曰寒,所以成万物也;曰风,所以动万物也。(22)[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义:《尚书正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第407页。

此解释突显五者化育万物的功用,各有所用,并没有说它们的出现昭示着什么。

后世认为《洪范》“庶征”具有“征兆”“应验”功能,是经由《洪范五行传》这样的文献阐发推演所致,(23)参见梁启超:《阴阳五行说之来历》,顾颉刚编著:《古史辨》第5册,海口:海南出版社,2003年,第209页。并非《洪范》“庶征”原意。到了汉代,用各种自然征兆(特别是灾异)来验证或预示君主优劣善恶的做法蔚然成风,日食、地震、陨石、彗星、孛星、虫灾等自然现象,都可以成为天意的显现或谴告。自然现象隐身于“天”之后,成为“天”表达意向的道具,不再是《洪范》中人类用以认识新事物的喻体。所以,将汉代“灾异”思想追溯到“庶征”是不正确的。《洪范》“庶征”畴的实质是试图借自然界的气候说清楚君王标准与君臣关系。

(二)《洪范》“庶征”系统的构建

《洪范》“庶征”系统由第八畴与第二畴共同构建,把这两畴系联起来的是“肃、乂、哲、谋、圣”。

《洪范》第二畴“五事”:

二、五事:一曰貌,二曰言,三曰视,四曰听,五曰思。貌曰恭,言曰从,视曰聪,思曰睿。恭作肃,从作乂,明作哲,聪作谋,睿作圣。(24)[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义:《尚书正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第406-408页。

“五事”之间的逻辑关系是:“貌、言、视、听、思”五种行为,其标准分别为“恭、从、明、聪、睿”,符合这些标准,就达成目标“肃、乂、哲、谋、圣”。到了第八畴,“肃、乂、哲、谋、圣”再次出现,并用“时雨若、时旸若、时燠若、时寒若、时风若”去描绘它们。其目的是告诉君王:(1)“行为”按照“标准”去做,就能达成“目标”,这个过程就如时风时雨如期而至一样,所谓“善行如五气之时”;(2)“行为”不按照“标准”去做,就达不成“目标”,这个过程就如恒风恒雨愆阳伏阴一样,所谓“恶行如五气之不时”。(25)周秉钧:《尚书易解》,上海:华东师范大学出版社,2010年,第136页。第八畴“庶征”实际在继续第二畴“五事”未完的叙述。“肃、乂、哲、谋、圣”作为关联的中心,把第二畴与第八畴联系起来。

《洪范》“庶征”系统构建的基础是“关联性思维”(26)此处的“关联性思维”源自西方汉学家,法国的葛兰言、英国的李约瑟与葛瑞汉、美国的牟复礼、加拿大的安乐哲等学者对此皆有专门论述。国内学界对此亦研究甚夥,本文仅撷取部分观点说明一二。,是中华民族早期思维形态的雏形。关联性思维不关注事物间实际的内在因果关系,直接将具体可知的事物并列在一起系统表达:

与习惯于因果思维的人相反,进行关联思维的人所探讨的是:在美学和神话创造意义上联系起来的种种直接具体的感觉、意识和想象。关联性思维主要是“平面的”,因为它将各具体的、可经历的事物联系起来考察而不诉诸某种超世间维度。(27)[加]安乐哲:《自我的圆成:中西互镜下的古典儒学与道家》,彭国翔编译,石家庄:河北人民出版社,2006年,第175页。

在关联性思维中,较为强调模拟、比喻、联想、象征、类推等形象思维方式,(28)广义来讲,“关联性思维”中包含“隐喻”。但从狭义讲,“关联性思维”最突出的表现是“随意性的类推过程”,参见安乐哲:《自我的圆成》,石家庄:河北人民出版社,2006年,第176页。本文概念取狭义。天、地、神、人皆可以直接地纳入一个有序而连续的系统当中来,命、性、心、志等人文性范畴皆可直接与阴阳、四季、气候、星象等自然性范畴联系起来。

关联性思维有许多表达形式,其中最具特点的形式就是语言结构。葛瑞汉认为:“关联宇宙建构……潜存于语言运用之中。”(29)[英]葛瑞汉:《论道者》,张海晏译,北京:中国社会科学出版社,2003年,第365页。具体说来,即关联性思维可以直接建立在相对固定的语法结构之上,在一个相对固定的语法结构中,关联性思维特别在意各个部分可以替换的要素。《洪范》“五事”与“庶征”两畴就是这样的情形,相同的语法结构(组合关系)串联起五种可替换的行为、品格、气候与吉凶(聚合关系),人们只关心它们之间的整齐排列,至于为什么如此排列(即内在因果)却似乎根本不在考虑之列,或者说至少不在文本中予以表述。

(三)清华简《五纪》中的“征验”

清华简《五纪》改变了《洪范》中的“隐喻”思维模式,认为天事、神事和人事之间存在着“征验”的关系:

凡民又疾,自要(腰)以上,是胃(谓)興疾,天畏(鬼)祟,自要以下,是胃(谓)辟(癖)鬲(隔),(地)畏(鬼)祟。疾凥(处)颈(脊)及(尻),是胃(谓)旨(耆),祖(诅)(盟)祟。疾凥(处)腹心肺肝之中,是胃(谓)桾(窘),人畏(鬼)祟。(简92-93,第122页)

这里讲人身体的四处病症(腰以上,腰以下,背面,正面),分别是天鬼、地鬼、祖先、人鬼作祟的结果,具有明显的“征验”特征。《五纪》还特地说明了“征验”产生的原因:

民之不敬,神示(祇)弗良。天下有尚(常),不韦(违)之用行。凡民共(恭)事,寺(时)(遇)福化(祸),寺(时)不羊(祥)。天乍(作)夭(妖),神(乍)(孽),民不敬,自(遗)罚。天(地)疾愠,神见(祸)(孽),化(过)而弗改,天之所罚。于天女(如)矞(规),于神女(如)巨(矩),于人女(如)厇(度),天(地)、四(荒)、四冘、四梪(柱)、四唯(维)是司。(简95-97,第123页)

简文中说:天下有固定的法则,不能够违背,如果违背,天地间将出现瘟疫,神祇降下祸孽,如果不改正,就会受到天的惩罚。这种法则于天叫规,于神叫矩,于人叫度,总之都是事物的法则。这样,“行为-结果-征兆”之间的关系便确立起来了。也就是说,《五纪》已经不再利用“隐喻”描绘不熟悉的事物,而是用“征验”关系直接体现人事、神事与天事之间的互动。

上面这个例子还告诉我们,《五纪》“征验”法则约束的对象不仅仅是君王,还包括“民”。殷商时期的“民”除一般意义上的“民众”“民人”义,还有“族”的意思,表示一个集合义。例如《尚书·酒诰》:“故天降丧于殷,罔爱于殷,惟逸天非虐,惟民自速辜。”句中讲天不喜欢殷族人灭了殷,是因为殷族人自己招来。孔安国传曰:“言凡为天所亡,天非虐民,惟民行恶自召罪。”(30)[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义:《尚书正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第440页。“殷”“民”对举,“民”即“族”意;《师询簋》:“临保我有周,雩四方民亡不康静。”(31)周宝宏:《西周师询簋铭文汇释》,《中国文字研究》第六辑,2005年,第26页。“有周”“四方民”对举,“四方民”即“四方的部族”;章太炎《检论·商平》:“然则以种族言,吾九皇六十四民之裔,其平等也已夙矣。”(32)章太炎:《检论·商平》,《章太炎全集》(三),上海:上海人民出版社,1984年,第520页。其中“种族”“九皇、六十四民”对举,“民”也是“族”义。据许倬云先生研究:“大约周与殷商各有七八百个友邦或服属的小国。”(33)许倬云:《西周史》(增补二版),上海:生活·读书·新知三联书店,2012年,第129页。由上述材料可以看出,商代的政治结构是比较松散的氏族组织,规模不大但数量众多。

(四)清华简《五纪》“征验”系统的建构

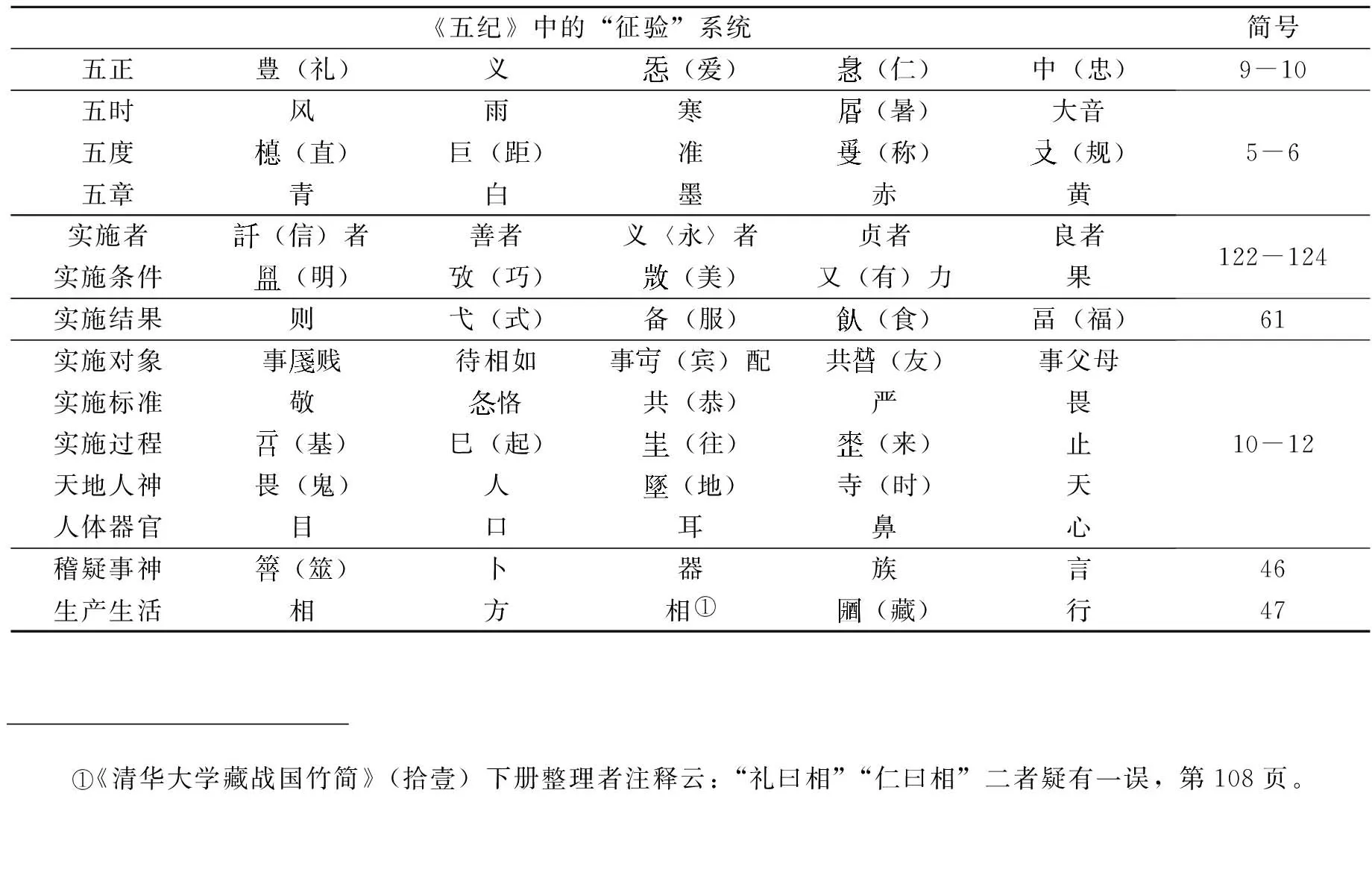

《五纪》“征验”与《洪范》“庶征”思想内涵不一样,但其构建的方法却一样,都是利用“关联性思维”进行匹配。“庶征”的关联点是“肃、乂、哲、谋、圣”。在《五纪》中,“征验”系统的关联点是“礼、义、爱、仁、忠”。

“礼、义、爱、仁、忠”是《五纪》宣扬的中心,在《五纪》中多次被提及:

以上简文指明“礼、义、爱、仁、忠”是匡正民(族)“德”的正确方法,是国家治理的正确方向,是辅佐帝后的重要方法,世间规律就是如此,绝无差错。

《五纪》把“礼、义、爱、仁、忠”这五者作为比物连类的勾联者,串联起气候、颜色、尺度、行为标准、行为目的、人体器官、方向方位、行事结果以及稽疑事神等多方面内容,由此形成一个复杂而严密的天地人神互相匹配的“征验”系统:

《五纪》中的“征验”系统简号五正豊(礼)义(爱)(仁)中(忠)9-10五时风雨寒(暑)大音五度(直)巨(距)准(称)(规)五章青白墨赤黄5-6实施者(信)者善者义<永>者贞者良者实施条件(明)攷(巧)(美)又(有)力果122-124实施结果则弋(式)备(服)(食)畐(福)61实施对象事贱待相如事(宾)配共(友)事父母实施标准敬恪共(恭)严畏实施过程(基)巳(起)(往)(来)止天地人神畏(鬼)人(地)寺(时)天人体器官目口耳鼻心10-12稽疑事神(筮)卜器族言46生产生活相方相①(藏)行47①《清华大学藏战国竹简》(拾壹)下册整理者注释云:“礼曰相”“仁曰相”二者疑有一误,第108页。

由该表可以看出,清华简《五纪》建立起的征验系统比《洪范》的“庶征”系统要丰富细致得多,涉及十多个方面的天地人神事物。(34)此表尚不包括《五纪》中的神祇(30位)与星宿(28个)系统。

综上所述,清华简《五纪》继承了《洪范》中建构“庶征”系统的方法,利用“关联性思维”建构起一整套“征验”的系统,这个系统有两个功能:第一是警示君王与部族;第二是解释世界构成及事物关系。与《洪范》“庶征”不同的是,清华简《五纪》天人感应色彩较为浓厚,虽然灾异思想还不如汉代那么直截了当,但已经显示出较为明显的倾向性。

三、《五纪》对《洪范》文体的传承

清华简《五纪》整理者称:“《五纪》在篇章结构、内容观念、文句语词等方面与《尚书》多有相似之处,可以认为它们具有相同或相近的文献、知识、思想资源。”(35)马楠:《清华简〈五纪〉篇初识》,《文物》2021年第9期,第80-81页。此结论揭示出《五纪》与《尚书》间的关系。如果从文体角度考虑,《五纪》与《尚书》其他篇目差异很大,与《洪范》相比,相似性及传承性则非常明显。文体分析可由三个层面展开:文体的功能层、表达层与语言层。清华简《五纪》与《洪范》在这三个层面皆十分相似。

(一)从文体的功能层面看,二者皆体现出“观度”的宗旨

从文体的功能层面分析该文体的作用与目的:《洪范》《五纪》的文体功能是一致的,都是为了“观度”。

在《尚书》学研究史中,一直有所谓“《书》教七观”的说法。孔子用“美”“事”“政”“度”“义”“仁”“诫”七字高度概括《尚书》“大义”,并指出具体的对应篇目:

六《誓》可以观义,五《诰》可以观仁,《甫刑》可以观诫,《洪范》可以观度,《禹贡》可以观事,《皋陶谟》可以观治,《尧典》可以观美。通斯七者,《书》之大义举也。”(36)[清]陈寿祺辑校:《尚书大传》,北京:商务印书馆,1989年,第14页。

子夏问《书》大义。子曰:“……故《帝典》可以观美,《大禹谟》《禹贡》可以观事,《皋陶谟》《益稷》可以观政,《洪范》可以观度,《秦誓》可以观义,五《诰》可以观仁,《甫刑》可以观诫。”(37)《孔丛子》,王钧林、周海生译注,北京:中华书局,2009年,第16页。

“度,法制也。”(38)[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义:《尚书正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第116页。(《说文·又部》)因此,“《洪范》可以观度”指可以凭借《洪范》发现治理国家的“规则”和“法度”。《洪范》中,武王向箕子咨询治国方略,箕子依据《洛书》陈述“九畴”,从自然物质、君王行为、国家政事、纪时方法、治政原则、为人禀性、占卜行筮、气候征验以及奖惩祸福等九个方面规约了治理国家的法则和尺度。

清华简《五纪》也是一篇集中叙述各种“法度”的文章,例如:“一(直),二巨(矩),三准,四(称),五(规),员(圆)正达尚,天下之度”(简6,第91页)中的“度”指尺度;“后乃娄(数)旨(稽)(协)惪(德),鬲(历)岁(匡)天,矞(规)象衣(依)(度),(谛)律五纪,用正下方”(简67-68,第112页)中的“度”指法度。上文所述“征验”系统表的相关内容其实都是各种各样的规则与法度。因此,《洪范》与《五纪》从文体功能角度看,都是为了展示治国安民方面的“度”,皆可以“观度”。

(二)从文体的表达层面看,二者都采用了正反衬托的突显手法

从文体的表达层面分析该文体使用的叙述手段和结构方法:《洪范》和清华简《五纪》为了展示各种“法度”,都采取了正反衬托的叙述手段,通过不同结局的对比展示“法度”的重要性。

《洪范》中,箕子以鲧禹治水的故事衬托九畴的重要:

我闻在昔,鲧陻洪水,汩陈其五行。帝乃震怒,不畀洪范九畴,彝伦攸斁。鲧则殛死,禹乃嗣兴,天乃锡禹洪范九畴,彝伦攸叙。(39)[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义:《尚书正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第397-398页。

鲧以堵治水惹帝震怒,故未得九畴之法,导致治国常理遭到堕坏,鲧在流放中死去。禹继承父业则平治了水患,天帝赐之九畴大法,治国常理得以恢复。鲧与禹的正反对比,衬托出九畴的重要。

清华简《五纪》首节:

一场洪水导致了凌越天纪的怪象,帝后与群辅为之忧惧。深思熟虑之后,帝后重新修历五纪并以之类推出各种法度,天地人神共同努力,平息了混乱,洪水因之而消弥。“五纪”也是利用对比衬托出“五纪”的重要。

事实上,《洪范》与《五纪》中使用的衬托手段在之后的发展中,扩展为“为故事以证其义”的叙事模式,广泛应用于诸子之文和汉赋中:

诸子著书,词人作赋,义有奥衍,辞有往复,则设为故事以证其义,假为问答以尽其辞,不必真有其人,亦不必真有此问也。(40)余嘉锡:《古书通例》,上海:上海古籍出版社,1985年,第83页。

《洪范》与《五纪》都借用“洪水故事”衬托“法度”的重要。略有不同的是,清华简《五纪》还通过“黄帝征伐蚩尤”的故事(简96-112,第124-128页)来具体说明后帝“五纪”体系的切实有效,“为故事以证其义”的文体特征更加明显。

(三)从文体的语言层面看,二者体现出“以数为纪”“韵散相间”的相似点

从文体的语言层面分析某文体的语言运用特点:“以数为纪”与“韵散相间”是《洪范》与《五纪》共同的语言特点。

“以数为纪”(或称“纪数字”“数类法”等)用数字统合概念,是春秋战国文献常见的语言形式,清人姚鼐认为这种情况由周人行文传统所决定:

庄子言圣人之法,“以参为验,以稽为决,其数一二三四是也”。此如箕子陈“九畴”,及《周礼》所载庶官所守,皆不容不以数纪者。(41)[清]姚鼐:《辨逸周书》,《惜抱轩诗文集》,刘季高标校,上海:上海古籍出版社,1992年,第68页。

清人朱右曾在他的《〈逸周书〉集训校释》中阐述同样观点:“周室之初,箕子陈畴,周官分职,皆以数纪。”(42)[清]朱右曾:《〈逸周书〉集训校释》,商务印书馆(民国),1930年,第11页。可见《洪范》中的“以数为纪”是其行文的一大特点。具体说来,《洪范》中的“以数为纪”有“九畴”“五行”“五事”“八政”“五纪”“三德”“五福”和“六极”等。

清华简《五纪》“以数为纪”的语言形式更多,有“三德”“四倝”“四輔”“四正”“四荒”“四冘”“四柱”“四隹”“四方”“四寺”“四厇”“四礼”“四亟”“四立”“四只”“四徴”“五纪”“五算”“五章”“五建”“五穀”“五勿”“五厇”“五步”“五行”“五义”“五器”“五币”“五享”“五尚”“五寺”“五正”“五亲”“五惪”“五刑”“五音”“六官”“六府”“六司”“六畜”“六贞”等。这从另一个侧面说明清华简《五纪》的成篇时间要远远迟于《洪范》,因为“至烦复不可胜记的‘以数为纪之词’,绝大多数都在那些成书时代较晚的作品里”(43)赵伯雄:《先秦文献中的“以数为纪”》,《文献》1999年第4期,第32页。。

“韵散相间”指《洪范》与《五纪》中四言协韵句都很多,字数不固定的散句也不少,韵散配合,形成独特的语言风格。

根据刘起釪先生的研究,“《洪范》几乎通体用韵”(44)刘起釪:《〈洪范〉这篇统治大法的形成过程》,《古史续辨》,北京:中国社会科学出版社,1991年,第317页。。例如:

三德(职):一曰正直(职),二曰刚克(职),三曰柔克(职)。平康正直(职),强弗友刚克(职),燮友柔克(职)。沉潜刚克(职),高明柔克(职)。惟辟作福(职),惟辟作威,惟辟玉食(职)。臣无有作福作威玉食(职)。臣之有作福作威玉食(职),其害于而家,凶于而国(职)。人用侧颇僻,民用僭忒(职)。(45)[汉]孔安国传,[唐]孔颖达正义:《尚书正义》,《十三经注疏》,北京:中华书局,2009年,第404页。

该畴句句为韵,“职”韵一韵到底。前文第二畴以“恭、从、明、聪、容”为韵,属东阳合韵。第八畴“岁、月”为韵,祭部。“成、明、章、康”为韵,“成、明、宁”为韵,皆属耕阳合韵。“雨、夏、雨”为韵,鱼部。

《洪范》和清华简《五纪》中的协韵四言句式,大多用以表达法则或规律,字数不固定的散句则起叙事作用和衔接语篇的作用。《洪范》开篇是一段叙述性文字,讲述武王去拜访箕子;之后在韵文中穿插了“惟时厥庶民于汝极,锡汝保极”“臣之有作福作威玉食,其害于而家,凶于而国”“择建立卜筮人,乃命卜筮”等散句连接前后文。清华简《五纪》也是如此,开篇是一段叙述性文字,概括整篇故事背景。之后在韵句中,使用“后曰:……”“后乃……”“夫是古(故)……”等句式间隔语句或衔接前后文,特别是发语词“夫”,起上接下连作用,散句特征明显(46)马建忠在《马氏文通》中说:“连字用以劈头提起者,本无定字,而塾师往往以‘夫’‘今’‘且’‘盖’四字,为提起发端之辞,今姑仍之。……总之,‘夫’字以冠句首者,皆以顶承上文,重立新义,故以‘夫’字特为指明。”参见《马氏文通》,北京:商务印书馆,1983年,第277-278页。。

以上通过功能、表达手段和语言形式三个层面对《洪范》和清华简《五纪》的比较,我们可以看出,二者从文体角度看非常相似,属于同一文体,其中的传承关系非常清楚。值得一提的是,孔颖达在《尚书正义》中立《尚书》文体为“十体”,“《范》体”为其中一种。“十体”说自提出以来,备受诟病,几无认可者。《五纪》的出现,却为进一步讨论“《范》体”提供了可能。

综上所述,《洪范》与清华简《五纪》是具有传承关系的同质文献。《洪范》中的“五纪”“庶征”和文体风格都影响了清华简《五纪》,后者传承了前者并将之增衍发展。它们的区别在于:(1)由于先民纪时方法的发展,二者的“五纪”所指和顺序有差异;(2)《洪范》中的“庶征”系统在《五纪》中发展为更加丰富细致的“征验”系统,《洪范》中的隐喻手段,到《五纪》中衍变为对天地人神关系的直接匹配,性质发生了变化;(3)《五纪》的叙事特征比《洪范》显著,体现出更为强烈的“为故事以证其义”的文体风格。(47)按照刘起釪先生的研究,《洪范》篇首的叙事内容可能原本是不存在的:“很可能《洪范》原篇并没有周武王访问一节,而只有所谓箕子讲的‘九畴’全文,因而都称它为《商书》;后来唯心主义神学观的‘五行说’出现后,才加上了一套宣扬五行的周武王访箕子及箕子托词上帝的神话,才成了今天所见的《洪范》。”参见《古史续辨》,北京:中国社会科学出版社,1991年,第314页。果真如此,《五纪》则比《洪范》多了“叙事”手段,“为故事以证其义”特征更加明显。

——《洪范大义与忠恕之道》简评