例说高中物理做题

陈先龙

【摘要】学生出入题海而成绩不见起色,一方面是思维的惰性,不愿改变自我;另一方面是对做题的目的不明确.本文想通过一些具体的例子来帮助学生明确做题的目的,对正确方法的掌握起到抛砖引玉的作用.

【关键词】 物理做题;习题意识;物理教学

1 部分现状:被题海拴住了的孩子

每天看着一些学生出入题海而成绩不见起色,他们心忡忡,我心忧忧.不少学生发出这样的感叹:“老师,我也努力了呀!怎么就不见进步呢?”是啊!努力了,没见进步,这不得不说是方法问题.

我们的时间是有限的,每天面对至少六科的作业,能“刷”多少题目?能真正的由量的积累而产生质的变化吗?的确有学霸通过“刷题”取得了成就,网上曾经晒出高中三年的试卷高达2.41米,但这样的学霸有几个?见过太多的孩子,见题就做,做了错,错了做,反反复复,一进考场还是错、错、错……长此以往则心力交瘁而产生信心上的动摇.

2 产生原因:做题目的不明确

做题的目的是什么?是为掌握知识点而服务的.知识点在哪,就是我们课本上的基本概念与规律.将题目与知识点脱离的现象是努力却不见成效的主要原因.

3 解决方案:源头活水、确立联系、强化体验、归纳整理.

3.1 源头活水:三王之祭川也,皆先河而后海,或源也,或委也,此之谓务本

物理的基本概念与规律是人类千百年来智慧的结晶,是人们长期与自然交融的结果,是人们通过长期的观察与探索、应用与总结,从而构建起宏伟的物理学理论大厦.它反过来又指导人们去繁就简、去伪存真、抓住问题的主要因素、把握事物的本质特征,进一步使之成为我们研究和解决问题的有力工具.所以说物理的基本概念与规律是整个物理理论的基础与精华,是所有与之相关问题拓展的源头.

没有精准、严谨、科学的物理概念与规律,就没有定量的物理学,更谈不上理论的应用.故我们所做的各种努力(当然包括所有的练习)都是为了理解这些概念与规律,去抓住事物的本质与根源.

电磁感应现象纷繁复杂,但楞次却将各种电磁感应现象的电流方向总结为了一句话:“感应电流的磁场总要阻碍引起感应电流的磁通量的变化”.而我们却要花至少三个课时去对理解这句话,用更多的习题对这句话去进行体会,这里不能不说愣次的伟大,也不能不说基本物理概念与规律的理解的重要.

在对愣次定律的理解中,主要是对“阻碍”两个字的理解,感应电流的磁场是如何阻碍磁通量的变化的?可从阻碍磁场的增加或减少来进行理解,即“增反减同”;也可以从阻碍相对运动来理解,即“增斥减引”或“来拒去留”;还可以从面积的变化趋势来理解,你不是磁通量要增加么?咱们让面积减小来阻碍你的增加,即“增缩减扩”,当然这里我们要注意正反穿的特例.

概念理解透了,那就要通过一定量题目的训练来对概念加以体会、品味其精妙.

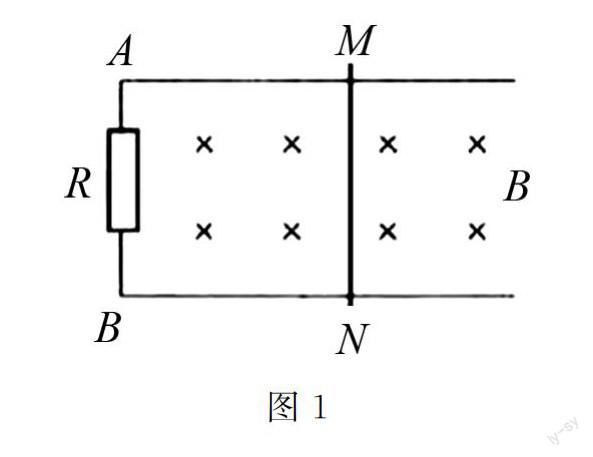

例1 如图所示,导体棒在外力作用下向左运动,则通过电阻上的电流方向是()

(A)由A→B. (B)由B→A.

(C)无感应电流. (D)无法确定.

导体棒MN向右运动,导致磁通量减小,为了“阻碍”其减小,则感应电流激发的磁场与原磁场相同而向里,便产生了顺时针方向的感应电流,迅速确立B选项.(当然用右手定则更快)

例2 一正方形导体线框水平固定放置.现将一竖直的条形磁铁,从线框正上方沿轴线向下穿过线框,条形磁铁与线框()

(A)先相互吸引,后相互排斥.

(B)始终相互排斥.

(C)始终相互吸引.

(D)先相互排斥,后相互吸引.

在这里,我们压根儿就没去考虑磁铁的极性问题,只需要知道愣次定律中的“阻碍”也可以阻碍其相对运动就已经足够,故靠近时排斥而远离时吸引,确立D选项.

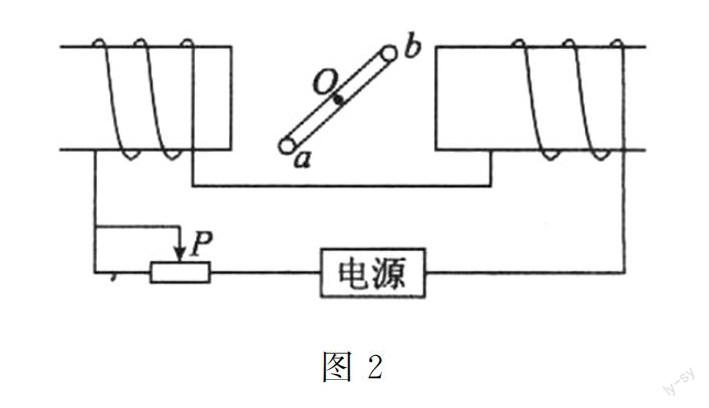

例3ab是一个闭合矩形导体线圈,可以绕垂直于纸面的O轴转动,当变阻器的滑动片P自左向右滑动的过程中,线圈ab将()

(A)沿逆时针转动.

(B)沿顺时针转动.

(C)发生了转动,但电源的极性不明确,因此不能确定转动方向.

(D)线框静止不动.

同样,我们不知道电流的方向,故而无法判断磁场的方向,但我们只要知道R减小,磁场增大已经足够,如何“阻碍”磁通量的增加,减小面积即可,确立B选项.

3.2 确立联系:树立做题想概念,读概念时想习题的意识(即理论联系实际)

拥有了正确的概念之后,就应该在我们日常的训练之中进一步去强化做题的目的性意识,即做这道题是为了练习哪些知识点,同样看到哪个知识点就能想到哪些典型的例题.我们还是通过具体的例题来加以佐证.

例4 质量为m的物体,以3g的加速度竖直下降了h,下列说法正确的是()

(A)物体的动能增加2mgh.

(B)物体的机械能增加3mgh.

(C)物体的重力势能减少3mgh.

(D)物體的机械能增加2mgh.

从知识点的角度,此题考察的是重力势能、动能、机械能.从回想概念来说,就应该想到:重力势能变化的原因是什么?动能变化的原因是什么?机械能变化的原因又是什么?

审题时就应该一边读题、一边开始思考:物体有3g的加速度,故而合外力即为3mg,从而确立了动能的变化3mgh;而重力势能的变化仅仅取决于重力所做的功,立即得到减少了mgh;那物体为什么有3g的加速度呢,显然是受到了除重力之外有外力的作用,这是改变机械能的根本原因.于是乎,D选项产生了.

3.3 强化体验:量变到质变,熟能生巧

当今之高考,尤其是现在物理的考试时间仅75分钟,不仅考察你对知识点的理解,还要考察你能否将其快速输出,故而我们要经过大量规范的训练来达到这一目的.

一方面,大量的规范的训练会使你进一步发现自己知识中的漏洞,使你更加正确地去理解知识,另一方面,大量规范的训练会使你熟能生巧,甚至做到条件反射般的感觉,提高你做题的速度.

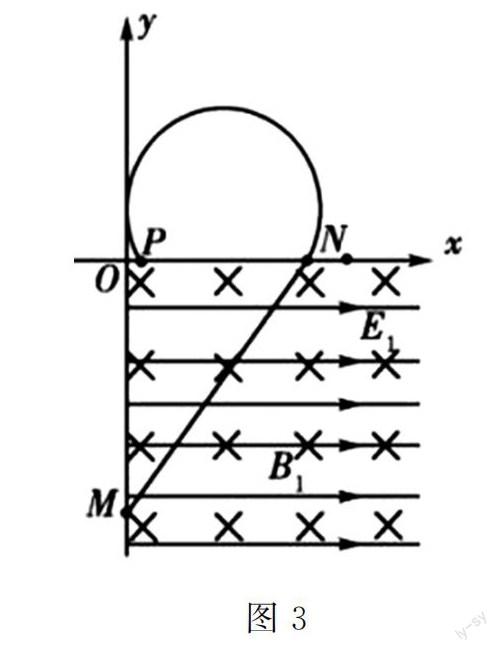

例5 如图所示,在x轴下方存在着正交的电场与磁场,电场强度E1=20N/C,方向沿x轴的正方向,磁感应强度B1=5T,方向垂直纸面向里,在x轴上方存在正交的电场E2与磁场B2(图中均未画出).一个质量m=3g,带电荷量q=2×10-3C的带电小球自y轴上的M点沿直线匀速运动到x轴上的N点,已知OM=4m.小球在x轴上方做圆周运动,恰好与y轴相切,运动轨迹如图所示.(g=10m/s2,sin37°=0.6),试求:

(1)小球运动的速率v;

(2)电场E2的大小与方向;

(3)磁场B2的大小与方向.

此题题目读完,就应立即在脑海里弹出画面,第一阶段是有洛仑兹力的直线运动,一定是匀速直线运动而处于平衡状态,第二阶段的匀速圆周运动则必然有重力和电场力,是一对平衡力的结论,那仅由洛仑兹力来提供向心力.

这样一来就自然可以达到快速解决问题的目的,当然这种熟练程度来源于平常对一些知识点整理过程中自己所做的功课.

3.4 归纳整理:通过整理,可以将书读薄,将知识沉淀

整理的最好方式莫过于活页夹,它的灵活性在于你能将一题多解或多题一解得以实现.

在这一点上,我们不必节约纸张,让自己的整理本上写得满满当当,以后有新的感悟之时,却找不到下手的地方.在这里,对于你认为很好的一道题,你要相信你以后一定会碰上与之类似的问题,将这些相似题放在一起就成了一种很好的整理模式,故你第一次整理时,你活页夹的一张纸上便可只整理一道题,哪怕整理的这道题目只写了几行,你也要将剩下的空着,以便于你日后有新的类题或有新的想法之时补充进去.

在高三,也常常见到这样的学生,整理了不少的题目,但回头看的少,通过与孩子们的交流,不愿意回头看的原因有三点.

其一,观念问题,总认为这些题自己整理过,回头再做有浪费时间的嫌疑,其实这正是没有明白温故而知新的道理,不知道自己整理过的题是自己挑选出的一些自己认可的好题,是自己的缺陷之所在,也饱含自己的心血.

其二,整理本上写得较乱,连自己都不愿意再看.这类孩子就得自己在做事的精细化上要多下功夫,自己都不愿意看的书写,又如何能在高考的阅卷中获得阅卷老师的青睞?

其三,整理本上题目和答案写在了一起,重新做的话很容易因眼睛看到了答案而被自己整理的东西带着走,找不到做题的感觉.这个问题解决起来就方便多了,正面写题目,背面写答案,但这需要未雨绸缪.

这样一来,我们就拥有了真正属于自己的个性化的整理本,从而将知识系统化.

4 结语

做题,不必追求奇思妙想,体验够了,自有妙解;若不循序渐进,总在克难攻坚,轻则伤神,重则伤心,久而久之,兴趣殆尽.

《学记》中说:“善问者,如攻坚木,先其易者,后其节目,及其久也,相说以解.”

参考文献:

[1]汪英俊.浅谈物理基本概念和基本规律的学习和运用──高考物理复习教学专题[J].思茅师范高等专科学校学报,1999(04):98-100.

[2]崔娟,张岩文,刘永军,葛桂贤.高中物理习题教学中学生科学思维的培养策略——以“楞次定律”习题课教学为例[J].教育研究,2020,3(4).

[3]周妮娜.勤练,夯基,重梳,落规——例谈高考物理二轮专题复习的有效性[J].教育研究,2020,3(8):147-148.