循证护理干预在急性心肌梗死后心律失常患者护理中的应用效果

宫丽秀

(大连大学附属中山医院,辽宁 大连 116001)

急性心肌梗死后心律失常在老年人群中的发病率极高,病因主要为患者脑部血液供给出现障碍,致使脑组织缺血缺氧,致死率和致残率均相对较高[1-2]。近年来,居民生活水平的提高、作息不规律等因素也是诱发急性心肌梗死的一大重要原因[3-4]。对于该病除了采取有效的治疗外,有效的护理措施同样重要。本研究旨在探讨急性心肌梗死后心律失常患者采取循证护理干预的效果,报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年5月至2020年3月大连大学附属中山医院收治的34例急性心肌梗死后心律失常患者作为试验组;另外选取同期34例急性心肌梗死后心律失常患者作为对照组。试验组男18例,女16例;年龄54~73岁,平均(65.14±2.25)岁。对照组男19例,女15例;年龄53~74岁,平均(65.63±2.72)岁。两组以上资料比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。本研究经医院医学伦理会批准。纳入标准:基础资料完整;皆被确诊为急性心肌梗死后心律失常;家属陪同且对研究知情;对研究药物无过敏史。排除标准:患有精神类疾病;合并其他严重脏器类疾病;研究期间病情恶化;不配合本研究。

1.2 方法 对照组采取常规护理。①卧床护理。很多急性心肌梗死后心律失常患者在发病早期需经过较长时间的卧床休养,在这一过程中如果未采取有效的护理措施,易出现各类并发症,如压疮、血栓等;在护理过程中,需定期协助患者翻身,以被动式完成肢体活动,防止肌肉萎缩,促进肢体血液流通。②下床护理。待患者康复至一定阶段后,护理人员需协助患者完成下床行走等训练。尤其在初次下床或坐立时,应为患者提供辅助器械,通过反复训练帮助患者寻找平衡感[5-6]。③步行训练。在老年人生活质量的评价指标中,步行是一项重要标准,尤其在脑梗死发病后,通过训练帮助患者正常步行可在极大程度上提高其生活质量。在步行活动时,首先帮助患者缓慢移动,当患者逐渐找到步行平衡后,可视情况放手让其自主活动。在活动过程中,护理人员需在场监督,防止跌倒。

试验组在此基础上实施循证护理。①在医院内成立循证护理小组,挑选经验丰富的护理人员组成,召集专家对小组成员进行循证护理相关内容培训,提高护理人员的专业能力和综合素养水平。②收集所有患者的个人资料,并对不同患者的病情进行详细评估,在此基础上制订护理方案,尽可能的保证护理工作更具针对性、人性化。③同时收集以往相关病例在护理工作中容易出现的问题和易发生的并发症,寻找引发的原因,据此制定针对性更强的干预对策,防止相关问题再次发生[7-8]。④在护理过程中,对患者的生命体征予以科学评估,定期反馈体征变化情况;与患者进行深入交流和沟通,了解其实际需求,通过回顾循证护理工作中未得到改善的问题,并结合实际加以弥补,以提高整体护理效果,促进患者康复[9-10]。⑤定期对护理工作进行总结,在整个护理过程中安排监督人员随时巡查,在总结大会中列出当前工作中存在的问题,这在很大程度上能够提高护理人员的工作责任感和主动性,从而更好的优化整体的护理工作,确保其顺利实施。

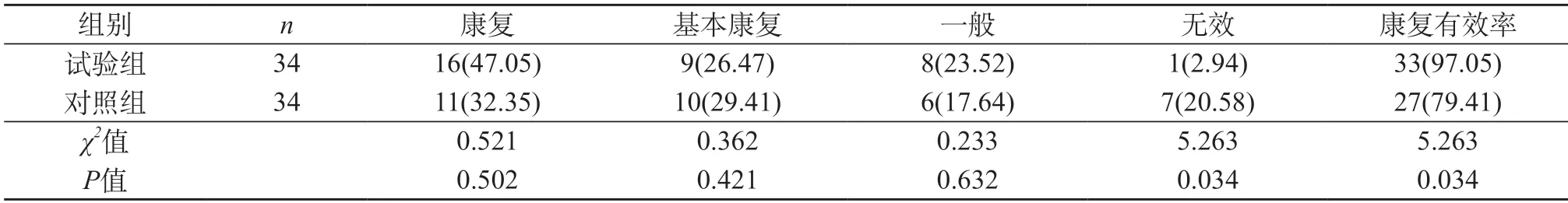

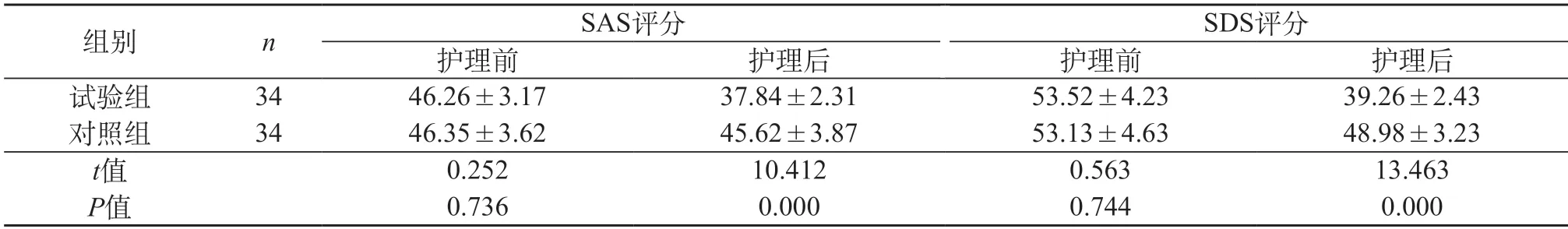

1.3 观察指标 比较两组患者的康复有效率。康复:病情得到完全控制,症状皆消失;基本康复:症状基本控制,生活自理能力已恢复正常;一般:无生命危险,但仍须留院观察;无效:护理期间病情恶化或死亡。康复有效率=(康复+基本康复+一般)例数/总例数×100%。比较两组患者的护理满意度。满意:患者对此次护理评价极高,完全配合;良好:整体护理工作中护患间保持着良好沟通;一般:护理结束后患者指出工作中的不足,但无负面评价;不满意:对护理工作评价不高,甚至发生语言冲突[5]。护理满意度=(满意+良好+一般)例数/总例数×100%。以焦虑自评量表(Self-rating Anxiety Scale,SAS)和抑郁自评量表(Self-rating Depression Scale,SDS)评估两组的负性情绪,满分100分,得分越高说明患者的负性情绪越差。

1.4 统计学方法 采用SPSS 20.0统计学软件对数据进行分析。计量资料采用()表示,组间比较行t检验;计数资料采用[n(%)]表示,组间比较行χ2检验;P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 康复效果 试验组康复有效率为97.05%,对照组为79.41%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组康复有效率对比[n(%)]

2.2 护理满意度 试验组护理满意度为97.05%,对照组为82.35%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组护理满意度对比[n(%)]

2.3 负性情绪 护理前,试验组患者与对照组患者SAS、SDS评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,试验组患者SAS、SDS评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组负性情绪对比(分,)

表3 两组负性情绪对比(分,)

3 讨论

心肌梗死病情十分危急,且恶化极快,具有较高的致残率和致死率,会对患者的生活质量造成严重影响[11-12]。由于该病持续时间较长,不可否认在展开长期治疗可取得一定效果,但如果缺乏有效的护理措施干预,其整体的康复效果将会大打折扣[13-14]。由此可见,在老年人群中,护理的重要性不言而喻。目前,临床对于急性心肌梗死患者的治疗主要以药物治疗为主,同时结合患者的病情采取针对性的护理措施,分析患者存在的潜在危险因素,结合患者实际需求制定针对性的护理对策,满足患者的术后恢复需求[15-16]。密切观察患者各项生命体征的变化,从而掌握患者病情发展以及预后情况,积极预防心律失常的发生,为患者创造较好的恢复环境,避免患者受到外界环境的刺激。同时,对患者展开心理护理,对于负面情绪如焦虑、抑郁等进行及时的疏导,为患者讲解以往治疗成功的案例来提升患者的治愈信心。在患者基本生命体征稳定后,需展开后续康复训练,以进一步提升患者机体运动功能,改善患者的心脏功能,且在出院前应对其进行出院指导,嘱患者每日按时服用药物,定期进行康复训练,加速后续康复速度[17-18]。

急性心肌梗死主要发生于冠状动脉粥样硬化狭窄的基础上,会因为一些诱因导致冠状动脉中央板块出现破裂,从而使其中存在的血小板在破裂斑块表面聚集出现血栓,阻塞冠状动脉管腔,继而出现心肌缺血性坏死。同时,心肌耗氧量剧烈增加或冠状动脉痉挛也会加速急性心肌梗死的产生。急性心肌梗死多因过度劳动、过于激动、暴饮暴食、寒冷刺激、便秘以及吸烟和酗酒导等因素导致[19-20]。急性心肌梗死患者的发病前兆为心绞痛、心律失常、心力衰竭、神志障碍、胸骨前心区后压榨性疼痛等。结合患者的临床表现,可对其采取心电图检测和诊断,心电图表现为ST段抬高则为ST段抬高性心肌梗死,无ST段抬高则为非ST段抬高型心肌梗死。急性心肌梗死患者极易出现相关并发症,如心脏破裂、室壁瘤破壁血栓、心律失常、心源性休克等,因此需早发现、早治疗,强化入院处理缩小梗死面积。临床一般通过调整血容量,镇静镇痛,实施灌注治疗来缩小梗死面积。此外,通过冠状动脉介入治疗、溶栓治疗以及药物治疗也能进一步减少患者病情的反复发作。在出院后,还应进行出院评估以及后续生活工作安排,避免患者过度劳累和情绪激动,保证大便通畅、禁烟禁酒、切忌暴饮暴食,循序渐进增加运动量,保持健康的生活作息。

此次研究结果显示,试验组康复有效率为97.05%,对照组为79.41%,差异有统计学意义(P<0.05)。试验组护理满意度为97.05%,对照组为82.35%,差异有统计学意义(P<0.05)。护理前,试验组患者与对照组患者焦虑、抑郁情绪评分比较,差异无统计学意义(P>0.05);护理后,试验组患者焦虑、抑郁情绪评分低于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。循证护理干预能够为后续疾病的治疗制定标准的护理模式,结合实际护理流程安排为患者提供全方位服务及护理,避免心律失常的再次发生,同时循证护理还可缩短患者的治疗时间。具体分析为:成立专业的循证护理小组,组内成员由年资较高的护理人员组成,挑选专家需要对小组成员进行专业培训,只有在提高小组成员个人能力的前提下,才能确保循证护理工作的顺利展开[21-22]。由护理人员收集患者个人资料,基于患者实际病情制订具体的循证护理计划[9]。挖掘以往护理工作中常见的护理难点和各类常见并发症,通过讨论得出引发原因,在寻找本因后制定针对性更强的改善措施,防止后续相似问题再次发生[23]。另外,在深入沟通的基础上了解患者需求,积极听取患者的建议,弥补整体的护理计划,并定期对护理工作进行总结,及时查缺补漏,完善整体护理计划[24-25]。

综上,对于急性心肌梗死后心律失常患者,采取循证护理干预可提高康复效果和护理满意度,同时能改善负性情绪。