书院制高校学困生学业帮扶对策研究

何宜丽

书院制高校学困生学业帮扶对策研究

何宜丽

[南京审计大学]

基于R书院2017-2019年的学困生数据,研究分析书院制高校学困生群体的总体特征及相应的学业帮扶对策。研究表明,书院制模式下学困生在年级、性别、民族、专业以及地区分布方面存在明显的群体特征。对书院制高校学困生学业帮扶工作提出相应的对策和建议。

书院制;高校学困生;学业帮扶

21世纪,我国高等教育模式从精英化教育转向大众化教育。高等教育大众化提升了教育机会的供给,学生群体的多元化和异质性趋势增强,部分学生的学术能力与高校的学术要求之间落差甚大,诸如挂科、退学、延期毕业等学业问题频频在学生群体中出现。

学业困难问题并非我国所专有的问题,而是一个世界性问题,我们把出现挂科、退学以及延长学年等问题的学生称之为学业困难学生,简称学困生。[1]早在上世纪80年代,美国高等教育在普及化教育阶段,就曾出现学困生比例大幅上升的现象。学困生问题的存在限制了高校教学的有序推进,使高校在保持学术水平和为弱势群体提供入学机会方面存在顾虑。[2]对于学困生帮扶,高等教育发达的国家通过学业预警、补习教育和个性化辅导等方式对学困生群体进行帮扶教育。[3]国内关于学困生帮扶工作的研究主要基于传统学院制模式展开。王运花和李海明建议通过构建“传、帮、带”的学习帮扶体系帮助学困生。[4]王秀梅等基于教育公平视角,对高校特殊类型招生学生的学业帮扶进行研究,为高校学困生帮扶工作提供实践参考。[5]综上,关于高校学困生帮扶的研究颇为丰富,但对书院制高校学困生帮扶工作的研究较少,并且缺乏对实证数据的分析探讨。事实上,教育部早在2019年的工作要点中就特别指出,要“深入探索书院制模式”。书院制相较于传统学院制在通识教育方面具有显著优势,但同时学生的教学与管理的分离,也使得书院制高校学业管理面临更大的挑战。本文通过分析书院制高校学困生群体的总体分布特征,为学困生学业帮扶提供针对性建议与参考。

一、R书院学困生基本情况分析

(一)研究方法与工具

本文主要基于描述性统计分析方法展开研究,描述性统计分析借助表格、分类、图形和计算概括性数据来描述数据特征的各项活动,该方法主要通过SPSS软件实现,发现测量样本的各种特征和内在规律,进而进行更为深入的研究分析。

(二)R书院学困生基本情况

学校学业审核制度的相关规定:一学期不及格课程达到两门的同学属于学业警告级别预警;一学期不及格课程达到三门的同学达到劝退级别预警。第二、四、六学期结束时分别进行学年学业审核,对学生学业情况进行统计,学生不及格课程累计达到5门及以上的,给予勒令退学预警。根据学校的学业审核管理规定,本文将上述学生统称为学业困难学生。

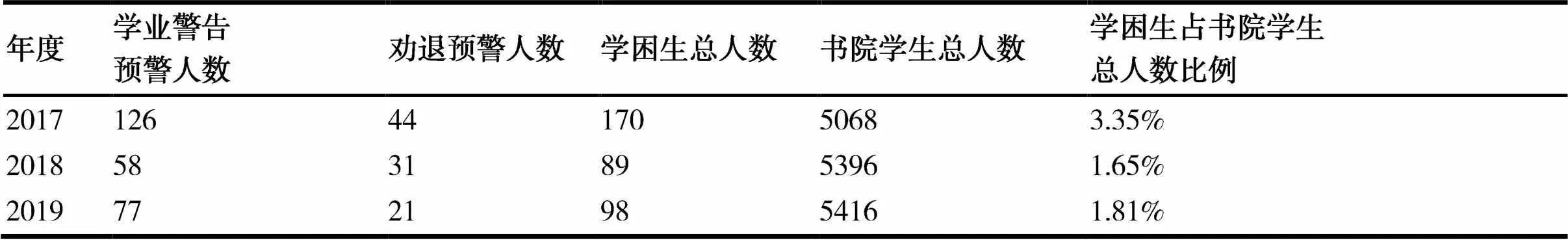

表1 R书院2017-2019年学困生人数统计表

表1是R书院2017-2019年学困生人数的统计情况。表1显示,2017年学困生人数最多,2018年有所降低,但2019年又有所增加。2017年的学困生主要由2014级和2015级学生组成,结合R书院的实际情况分析,S高校书院制于2014年正式实施,可能由于书院制初期各项管理制度尚处于待完善中,给予学困生的帮扶力度不够,导致较多学困生的出现。而后随着书院制的不断完善,学困生比例有所降低。但不容忽视的是,学困生比例仍有近2%。

为了进一步探究R书院学困生的分布特征,以2019年的学困生数据为样本进行分析。研究发现,学困生数据在年级、性别、民族、专业以及地区等方面具有显著特征。

二、R书院学困生特征

基于上述分析,我们发现学困生群体在年级、性别、民族、专业以及地区分布方面存在明显特征,具体如下。

(一)年级特征

数据研究发现,2017级(大三年级)学困生人数最多。具体来看,R书院2016级(大四年级)学困生有20人,占2016级学生总数的1.33%;2017级学困生有67人,占2017级(大三年级)学生总数的6.73%;2018级学困生有11人,占2018级(大二年级)学生总数的0.75%。上述数据表明,大二年级的学困生数量相对比较少,原因可能在于大一时基础课比较多,课程难度不是很高,学生凭借高中时期的知识储备可以应付。大三年级是学困生人数激增时期,即学生处于大二阶段时,不及格课程增多。究其原因,一方面在于课程量增加,课程难度加大;另一方面在于部分学生学习目标不明确,还没有适应大学的学习模式,同时自觉性较差。到了大四阶段,学生已经基本适应大学的学习方式,外加老师、家长的重点关注,学生充分认识到挂科的后果,学习态度发生转变,学困生人数有所下降。

(二)性别特征

数据表明,R书院女生人数较多,男女比例约为1:2。然而,与男女比例不匹配的是,R书院的学困生中,男生为60人,占男生总数的4.42%,女生为38人,占女生总人数的1.46%,学困生的男女比例约为2:1,男生出现学困问题的比例远高于女生。原因可能在两个方面:一是女生思想相对成熟,且自觉性较高;二是男生相对女生来说,受到的诱惑更多,比如网络成瘾等。在学困生工作中,应更多地关注男生的学习问题、适应性问题。

(三)民族特征

R书院2019年的学困生中,汉族同学有86人,占汉族学生总数的2.36%;少数民族同学有12人,占少数民族学生总数的4.98%,少数民族的学困生比例较汉族学生高。数据表明,少数民族学生的学习困难程度明显高于汉族学生。进一步分析发现,少数民族学生多来自甘肃、新疆、内蒙古等地区,这些地区的基础教育资源相对落后,学生基础较为薄弱。

(四)专业特征

R书院2019年共有34个专业,学困生来自其中的19个专业,学困生比例最高的三个专业分别为:计算机科学与技术、金融数学和信息管理与信息系统,这三个专业的学困生比例分别为:10.69%、10%和7.39%。上述三个专业都是理工科专业,要学习的课程多为数学、工程和计算机类课程,课程难度高。结合课程分析发现,概率论与数理统计、高等数学、线性代数、数据结构、程序设计这几门课程都是不及格课程中人数最多的,分别占不及格课程总人数的9.8%、6.0%、3.7%、2.3%。而这几门课正是上述三个专业涉及的必修课。另外,S高校是一所财经类学校,学生对理工科课程的学习热情较低,很多成绩好的同学由此类专业转到其他财经类专业,剩下的同学基础较差,加上课程难度大,造成的学习困难问题更多。

(五)地区特征

通过对R书院2019年学困生生源地信息的分析,发现北京的学困生比例最高,高达14.29%,其次是海南(10.26%)、青海(10.00%)、宁夏(8.33%)。青海和宁夏属于偏远地区,教育水平相对落后,因此学困生比例较高。而北京属于教育资源领先地区,学困生比例却最高。针对这个结果,我们结合招生信息进行了深入剖析,发现2016年、2017年S高校在北京多为本科第二批次招生,出现学业困难问题的学生均是本科第二批次招录的学生,这些学生学习成绩相对较差,而且从北京过来往往伴随不甘心、不适应等心理,造成适应性差、目标不明确等情况,最终导致学业困难。青海、宁夏地理位置偏远,经济欠发达,基础教育资源相对不足,导致学生基础知识水平较低,较难跟上大学的学习节奏,形成学习困难。

三、学业帮扶对策与建议

在深入分析书院制模式下学困生群体总体特征的基础上,结合R书院的实际,从书院的角度出发,提出针对性的对策与建议,具体如下。

(一)根据学困生群体特征,做好学业预警工作

通过上述分析,了解掌握容易产生学业困难问题的群体特征,对该部分群体及早地关注与引导,做好学业预警工作。

第一,根据学困生群体的年级分布特征,重视学生在新生入学阶段的适应性教育,R书院通过召开主题班会、设置班级助理辅导员、开展晨读晨练与新生晚自习等,帮助学生尽快适应大学的学习模式与节奏,避免懈怠。第二,根据学困生群体存在的性别分布特征, R书院特别关注男生群体。通过加大走访男生宿舍、课堂考勤的方式,检查学生是否有旷课,以及沉迷网络游戏等情况。第三,根据学困生群体的民族和地区分布特征,加强对少数民族和偏远地区同学的关心爱护,及时了解是否有语言障碍或者学习、生活上的困难,做好预警工作,减少学业困难。第四,根据学困生群体的专业分布特征,R书院特别注重与二级学院的联动,做好专业教育,让学生充分了解专业前沿与发展前景,树立专业信心,增强学习兴趣,为容易出现学困生的专业做好前期预警工作。

(二)结合学困生需求,提供学业辅导

书院成立学习支持中心,根据学生需求,提供专门的学业辅导。

第一,根据学困生群体的年级特征和专业特征,书院积极联动对口的二级学院,针对容易出现学业问题年级和专业的同学,开设辅导课,特别是在期中、期末考试前夕,开设集中的专题辅导。第二,根据学困生的困难课程,招募学习帮扶志愿者,结合学困生的性别特征、民族特征、地区特征以及个人需求,匹配与之契合的学习帮扶志愿者,对学困生同学就对应的困难课程进行“一对一”学业帮扶。此外,建立线上答疑QQ群,安排擅长不同科目的志愿者轮流值班,提前告知学困生同学值班安排,方便学生咨询,及时解疑答惑。第三,针对偏远地区少数民族学生更容易出现学业困难的情况,充分发挥学生党员的先锋模范作用,构建新疆、西藏民族学生党员定向帮扶机制,通过“夜学微课堂”为新疆和西藏的少数民族学生提供学业辅导。

(三)实施学困生奖励制度,提升学习信心

由于学习困难造成学业差距,学困生同学极易丧失学习的信心与兴趣。学习信心与兴趣的丧失,又将带来新的学业问题,形成恶性循环。为了切实做好学困生帮扶工作,实现学困生转化,R书院注重学困生同学学习信心提升,帮助其重拾学习带来的乐趣与成就感。R书院结合学困生群体的总体特征和心理需求,专门为学困生同学成立“励学计划”项目,“励学计划”强调学生的自我进步与成长,只要参加的学困生同学能取得绩点或者积欠课程上的进步,就能获奖。R书院每学期初进行励学计划的总结表彰和启动仪式,为获奖同学颁发证书,并设立相应的书院单项奖,让学困生同学获得相应奖励。这一举措极大地提升了学困生同学的学业信心,进一步加强了书院整体学风建设,在学困生学业帮扶过程中取得了显著成效。

[1]鲍威,金红昊,曾庆泉.学业辅导对高校学困生的干预效应研究[J].教育发展研究,2019,39(01):29-39.

[2]Roueche J E, Roueche S D. Between a Rock and a Hard Place: The At-Risk Student in the Open-Door College [M]. Washington: American Association of Community Colleges, 1993.

[3]Bettinger E P, Boatman A, Long B T. Student Supports: Developmental Education and Other Academic Programs [J]. The Future of Children, 2013: 93-115.

[4]王运花,李海明.高校“学困生”产生原因及解困途径[J].教育与职业,2014(29):177-178.

[5]王秀梅,胡蝶,贾俊菊.教育公平视角下高校特殊类型招生学生的学业帮扶实证研究[J].中国大学教学,2018(03):84-87.

2019 年度江苏高校哲学社会科学研究思政专项:书院制模式下学困生帮扶机制研究——基于供给侧改革视角(项目编号:2019SJB092)。

(责任编辑:张宝岭)