四库提要所记《资治通鉴》草卷的长度问题

苗润博

《资治通鉴》世所推重,司马温公纂修此书的经过亦每每为后人乐道。清乾隆间官修《四库全书总目》(以下简称《总目》)卷四五《史部总叙》有云:“司马光《通鉴》,世称绝作……高似孙《纬略》载其与宋敏求书,称到洛八年,始了晋、宋、齐、梁、陈、隋六代。唐文字尤多,依年月编次为草卷,以四丈为一卷,计不减六七百卷;又称光作《通鉴》一事用三四出处纂成,用杂史诸书凡二百二十二家。”(殿本、浙本《总目》于此并无异文)

关于此段文字,张月好近撰《“四丈”还是“四十年”?—〈四库全书总目〉中的几个问题》(《古典文学知识》2020年第3期)一文,称其中多有费解之处,特别是“以四丈为一卷”云云,用长度单位“丈”计量草卷这样的文献,令人“丈二和尚摸不着头脑”;《总目》所引高似孙《纬略》一书今存,上述文字见于该书卷一二“通鉴”条:“唐文字尤多,托范梦得将诸书依年月编次为草卷,每四十(原注:阙)为一卷。”在《丛书集成初编》本《纬略》中(据《守山阁丛书》本排印),此段中“四十”后的阙文作“年”字。张氏据此认定,《总目》所引“四丈”系“四十年”之讹,诸整理本当据《纬略》改正并出校记。

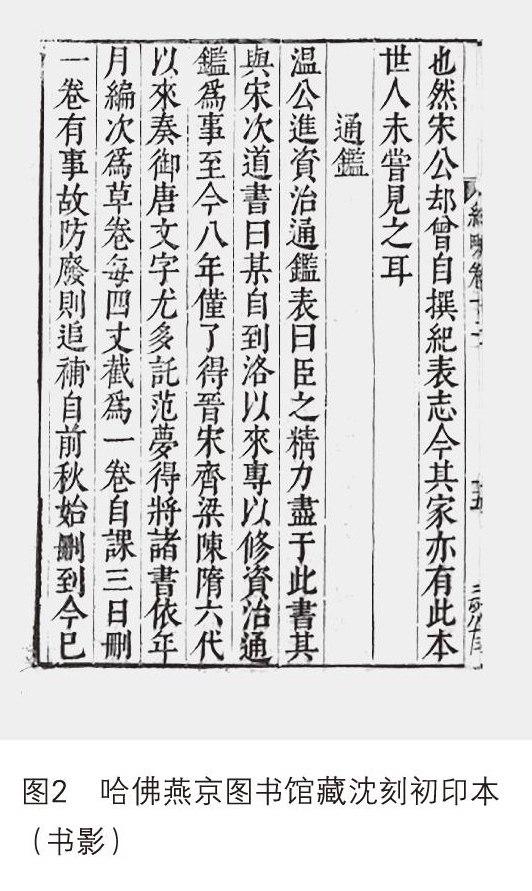

稍加搜讨即可发现,《总目》此处其实并没有什么错讹。张氏所引存在阙字的《纬略》未标明版本,从上下文及实际情况判断当即《文渊阁四库全书》本,这是一个相对较晚方才出现的本子,不能作为判断《纬略》原文面貌的坚实依凭。《纬略》一书有多部早于四库全书的版本存世,检中国国家图书馆藏明郁冈斋抄本(07538)(图1)、明叶氏旧藏抄本(11485)、清初抄本(13362)此处皆作“每四丈截为一卷”;另外,此书现存最早的刻本为明万历间沈士龙刻本,该本分为初印、中印和后印三种不同的印本,彼此之间存在文字异同(参陈晓兰《高似孙〈纬略〉版本源流考》,《儒家典籍与思想研究》第10辑,北京大学出版社,2018),其中哈佛燕京学社图书馆所藏为初印本(图2),相关文字亦作“每四丈截为一卷”,足见原书文字面貌在早期流传过程中并无分歧。

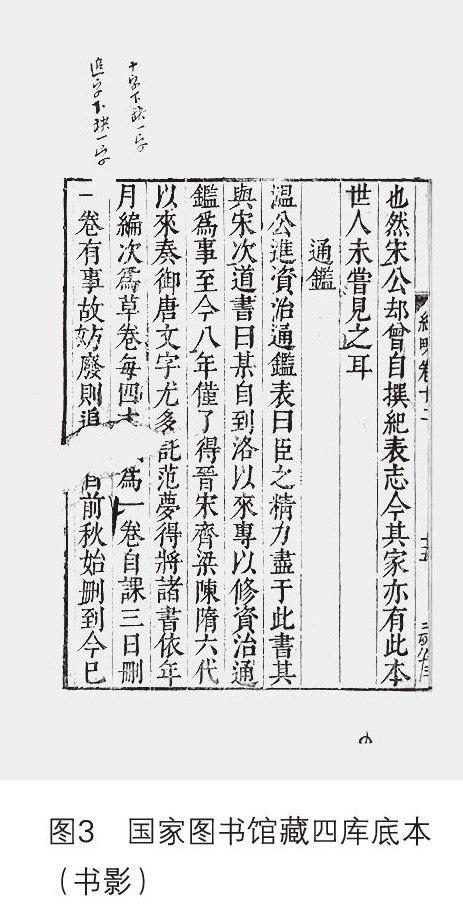

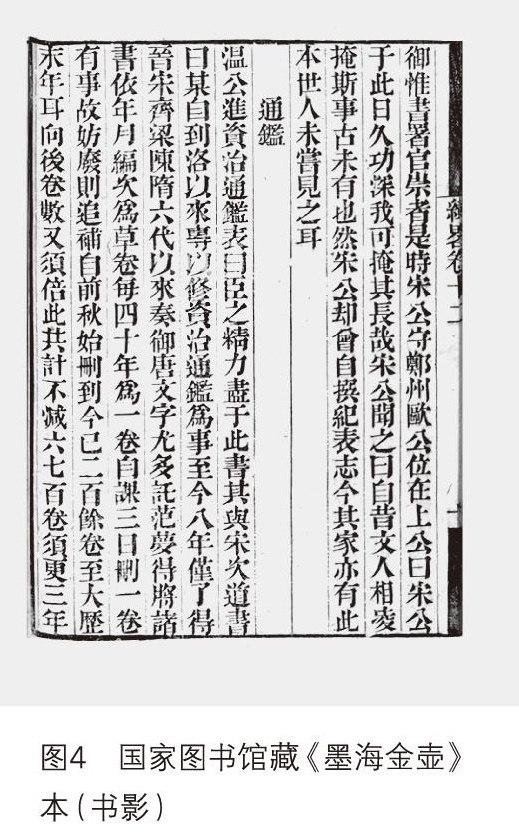

那么,文渊阁四库全书本为何会出现阙文,而《守山阁丛书》本及《丛书集成初编》本又因何将“丈截”写作“十年”呢?答案就藏在编纂四库全书时所使用的底本中。《纬略》一书的四库底本现藏于国家图书馆(19677)(图3),首叶钤有满汉合文“翰林院印”,内多馆臣校签,此本亦为万历沈士龙刻本,但并非初印,而是相对晚出的第二次印本。检其中“编次为草卷每四”一句下纸叶刚好有所残破,原本“丈”字只剩上半部分,与“十”字形近,而“截”字则仅存右下角一点墨迹,此行天头有四库馆臣校签:“‘十字下缺一字。”足见此本进入四库馆时,是叶之残阙已如今貌,最初校理该书的馆臣误将“丈”之残文识作“十”字,直接影响到后来据此抄录的诸阁本。基于这一错误判断,诸阁本对阙文的处理办法又各不相同:文渊阁本较为谨慎,据实注明而未加更动;文津阁本则改作“四十页”,显属无据妄补。此外,上文提到《丛书集成初编》底本为《守山阁丛书》本,而守山阁本之底本为《墨海金壶》本(图4),三者此处皆作“四十年”。按《墨海金壶》乃嘉庆间张海鹏所刻丛书,底本多据杭州《文澜阁四库全书》本传抄,后来文澜阁书泰半毁于太平天国兵燹(《纬略》即在其中),如今只能借助这类相对较早的传抄本来反推阁本的面貌;《墨海金壶》与《守山阁丛书》本《纬略》中所见“四十年”字样的最初源头,很可能就出现在文澜阁本校勘、抄写之时。面对底本的阙文,文澜阁本的纂修官给出了一种与文渊、文津两阁本不同的处理方案,然而如此增补自然也不会有什么别的依据,充其量算是一种并不高明的“理校”罢了。

除了现存《纬略》的版本情况,上述记载的史料来源亦值得考究。高似孙此书成于嘉定五年(1212),系杂采诸书而成,上引一条亦不例外。胡仔《苕溪渔隐丛话后集》卷二二曰:“余观温公与宋次道书,然后知其言之不诬也。其书云:‘某自到洛以来,专以修《资治通鉴》为事,于今八年,仅了得晋、宋、齐、梁、陈、隋六代以来奏议;唐文字多,托范梦得将诸书依年月日编次为草卷,每四丈截为一卷,自课三日为删一卷,有事故妨废则追补。自前秋始删,到今已二百有余卷,才至大历末年耳。向后卷数须倍此,共计不减六七百卷,更须三年方可粗成编,又须细删,所存不过数十卷而已。其费工如此。”这是现存文献中关于司马光致宋敏求(字次道)书信的最早记载,作者胡仔系南宋初年人,其书所记多为亲见而非转引他书,从此条上下文看,胡氏很可能直接录自司马光书信。《苕溪渔隐丛话后集》成书于乾道三年(1167),远早于《纬略》,且风行一时,很可能构成后者征引的对象。观胡仔所记可知,司马光书信原文即作“每四丈截為一卷”,《纬略》转引准确无误,而《总目·史部总叙》所记亦仅省略“截”字而已。

然则“每四丈截为一卷”又该如何理解呢?如果对古书形制和版本常识稍有了解,应该不难想到,温公此处描述的“草卷”属于典型的卷子本,“四丈”正是卷子的长度。从敦煌出土的实物看,纸卷长短不同,长的有二、三丈,短的仅二、三尺,相比之下,四丈长的《通鉴》草卷当属巨幅,尤可窥见撰作者用功之勤、搜罗之富、记载之详。结合书信内容可知,从唐朝开国(618)至大历末(779)约一百六十年,在草卷中当“二百有馀卷”,则每卷仅记不足一年之史事,今本《通鉴》此段内容对应四十二卷,平均每卷约记四年之事,由此推知草卷每年记事当数倍于定本,个中差别正是温公仔细删削、精心筛汰的写照。倘若按照文澜阁系统所妄补后的文字“以四十年为一卷”,有唐一代不足三百年,仅当七八卷,与实际情境相去不啻霄壤。

行文至此,细心的读者或许仍有疑焉:既然“每四丈截为一卷”的正确文字在四库底本与诸阁本《纬略》中皆已不存,撰写《史部总叙》的馆臣又缘何得以征引呢?这就要说到《总目》的实际纂修过程。余嘉锡在其名著《四库提要辨证》开首《序录》中即已点出,《总目》纂修仓促,时常因陋就简:“观其援据纷论,似极赅博,及按其出处,则经部多取之《经义考》,史、子、集三部多取之《通考·经籍考》,即晁、陈书目亦未尝覆检原书,无论其他也。”《史部总叙》所引《纬略》之文,正是馆臣暗袭马端临《文献通考·经籍考》而未加说明的例证。马氏书于《资治通鉴》条下即援引高似孙《纬略》,其后又记“先公曰”:“张新叟言洛阳有《资治通鉴》草稿盈两屋,黄鲁直阅数百卷,讫无一字草书(原注:见《李巽岩集》),此温公所谓平生精力尽于此书也。”是书引其父马廷鸾之语,皆称“先公曰”,而《总目·史部总叙》在本文开首所引文段后紧接着就是“李焘《巽岩集》亦称张新甫见洛阳有《资治通鉴》草稿盈两屋(原注:按焘集今已佚,此据马端临《文献通考》述其父廷鸾之言)”一语,正与《通考》所载相合,惟将“张新叟”误记作“张新甫”。根据《史部总叙》的叙述顺序,结合《总目》全书的普遍情况,我们有理由判定,馆臣所引《纬略》当自《通考》转手而来,并未检核原书,如此偷懒耍滑之举却在无形中规避掉一处可能出现的问题,恐怕也是纂修诸公始料未及的。

(作者单位:北京大学中国古代史研究中心)