明清时期的航海图

成一农

虽然传统认为受到明清时期王朝政策的影响,这一时期的海上贸易受到了极大的负面影响,或者至少不如唐宋时期繁荣,但留存下来的航海图对这样的认知提出了挑战。

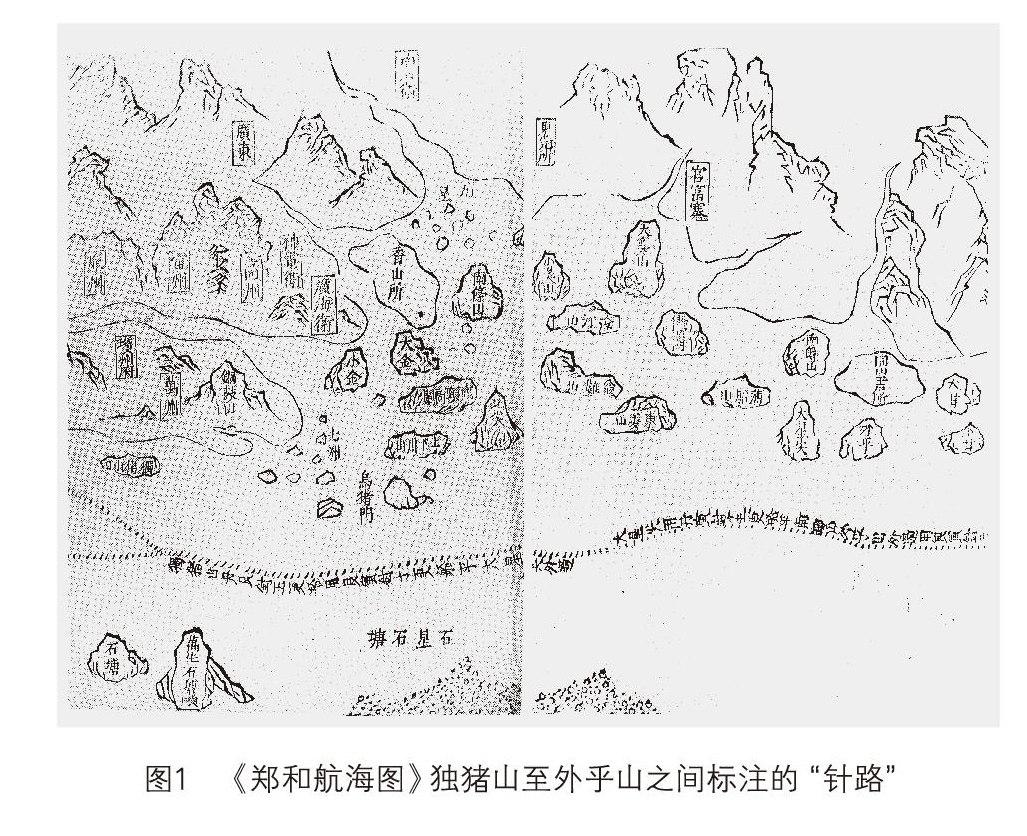

首先要介绍一下中国王朝时期在航海时使用的导航技术—“针路”

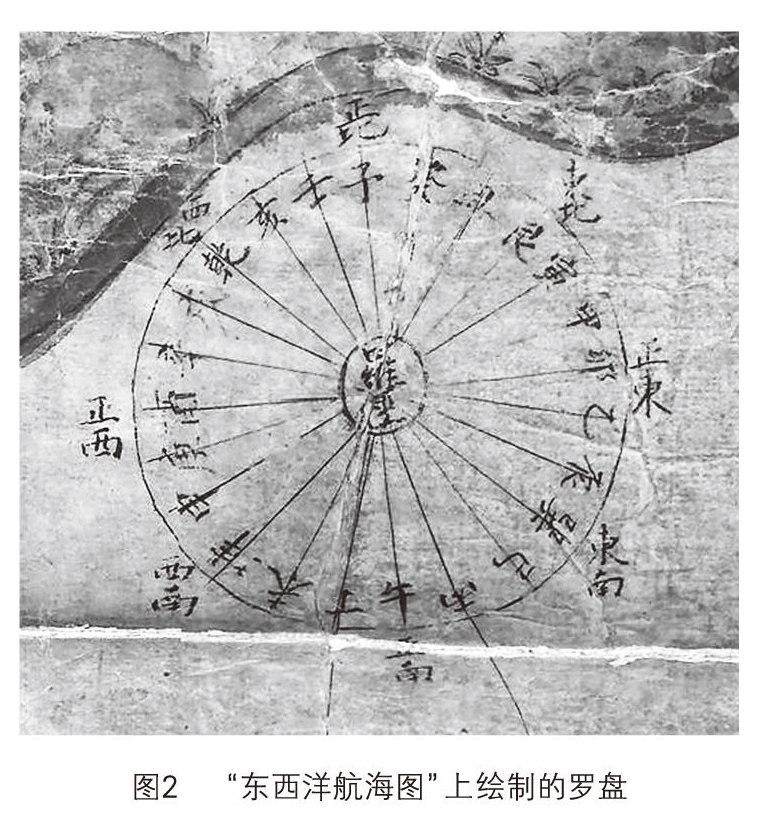

(图1)(也即用代表航行距离的航行时间,并结合罗盘方位来表示航行路线的方法),其中罗盘方位通常用八卦、天干和地支表示(图2),而航行时间通常用代表两小时的“更”表示(关于“更”表示的距离长短,学界仍有一定分歧)。罗盘方位又有两种方式,一种是罗盘上的二十四个方向,这二十四个方向通常被称为“单针”(“丹针”)或“正针”;另一种是表示二十四个方向中的两个相邻方向之间的方向,这些则被称为“缝针”。如“丹巳针”就是正针,“艮寅针”“丑艮针”就是缝针。“丹巳针”实际上就是“单巳针”,所指的方向就是“巳”,大致为150度;而“艮寅针”“丑艮针”则分别表示罗盘方位位于“艮”和“寅”、“丑”和“艮”之间,分别相当于45度与60度之间、30度与45度之间。而这些词汇中的“针”,指的就是罗盘上的指针,这也是“针路”一词的来源。在确定方向之后,还要确定航行距离,“三更”“四更”“五更”就代表分别需要航行六小时、八小时和十小时,由此“针路”也被称为“更路”;至于每更对应的航行距离,有着不同换算标准,一般认为相当于六十里,不过有时也被换算为七十里。需要注意的是,在用“针路”记载航线和航程的时候,通常也需要使用一些地理要素作为地标来标识一段航程的起点等“关键”位置,如“大星尖用丹寅针十五更”,其中“丹寅针”是罗盘方位(即方向),“十五更”则是时间(代表距离),而“大星尖”则标注的是航行起点的地标。

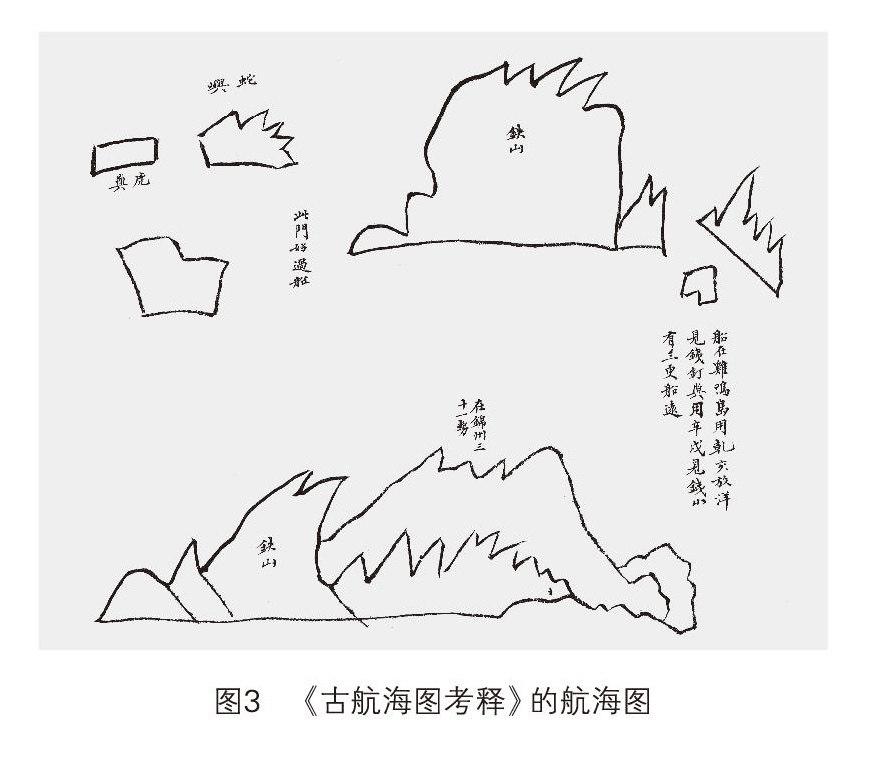

中国古代通常用文本的方式来记录这些航线的数据,且现存的这类文本主要流行于民间,在福建、台湾和广东一带通常将其称为“针路簿”,而在海南则被称为“更路簿”,从学界目前最为广义的地图定义来看,这样的描述地理要素及其之间关系的文本实际上也可以被认为“地图”。随着研究者的不断搜集,近年来至少发现有存世的三十馀种“针路簿”(参刘义杰《〈更路簿〉研究综述》,《南海学刊》2017年1期)。其中比较特殊的就是1956年地理学家章巽在上海来青阁书庄旧书摊购买的一套古代抄本地图集(《古航海图考释》,海洋出版社,1980)。图集中有航海图六十九幅,绘制范围北起辽东湾,沿山东、江苏、上海、浙江、福建各地,南达珠江口以外;地图绘制得非常简单,只是用线条勾勒了海岸、山脉、岛屿的形状和轮廓,用文字标注了地名,注明是否可以航行以及注意事项等信息,有时也注记了一些“针路”,且用词相当口语化,如“船在鸡鸣岛,用乾亥放洋,见铁钉屿用辛戌,见铁山有三更,船远”,也即这套图集除了文本,还用图形记录“针路”(图3)。

在具体航海中,水手根据“针路”所记录的航向和距离进行航行,当估计快接近下一航段起点时,则开始对周围的地理要素进行观察,如果所使用的针路簿上有图形的话,那么就可以将图上绘制的地标的形状和轮廓与周围的地理要素(通常是岛屿和山)进行对照,当确定到达下一航段起点之后,则开始使用下一航段的“针路”进行航行,重复这样的操作就能航行到目的地。虽然这样的航行方式在今人看来非常不准确,有些危险,但对于近岸以及近洋航行来说已经足够了,文艺复兴时期之前欧洲人在近岸航行时采取的基本也是这样的航行方式。需要说明的是,直至二十一世纪初,南海的渔民在航行中有时依然使用着“针路”。

除了这种用于实际航行的航海图,还存在一些展示某一海域航行路线全貌的民间绘制的航海图,其中最著名的就是“东西洋航海图”(图4)。这幅地图收藏在牛津大学博德利图书馆,按照图书馆的记录,它是在1659年由雪尔登(Johan Selden)捐赠的,因此这幅地图最初被命名为“雪尔登地图”,但目前学者通常按照绘制内容将其称为“东西洋航海图”。这幅绘制于明代中后期的纸本彩绘地图,图幅纵158厘米,横96厘米,由于中国古代绝大部分地图都是横长的,且仔细阅览地图,还会发现地图左侧的一些地理要素绘制得并不完整,因此有理由认为这很可能是一幅残图,只是原图的东半部分。

“东西洋航海图”上北下南,反映了以中国为中心的东亚地区,还包括西伯利亚、印度尼西亚、日本、菲律宾群岛、印度洋东岸等,且标绘了这一空间范围内海上的十八条航行路线,其中东洋航路六条、西洋航路十二条。在中国大陆部分,标出了明朝两京(北京、南京)十三省,以及对应的星宿分野。北京、南京以及各省名称都书写在用红色粗线绘成的大圆圈内,二十八宿的星座名称书写在红色小圆圈内,州府的名称则书写在褐色小圆圈内。

需要强调的就是,这幅地图的信息来源较为复杂。就整体绘制风格而言,“东西洋航海图”已经有了近代地图的意味,且图中对陆地和岛屿的表示较为准确,因此该图在整体上属于当时西方地图绘制体系。但这幅地图中的中国部分则来源于在明末广泛流传的基于桂萼《广舆图叙》“大明一统图”绘制的“二十八宿分野图”,且地图上对航线的呈现使用得也是中国传统的“针路”方式。因此,“东西洋航海图”应该是通过在一幅中国地图的外面套叠上一幅将文字翻译为中文的西方地图绘制而成的。从这一时期留存下来的这种混杂东西方地图绘制文化的地图并不止这一幅,而这些地图正是这一时期东西方航海者在“东西洋”密切碰撞和交流的反映。

除了数量众多的民间航海使用的航海图,明清时期还留存下来大量官方绘制或者有着官方背景的航海图,其中最为著名的当属《郑和航海图》

(图5)。《郑和航海图》的原图已经佚失,目前常见的是明晚期茅元仪编纂的《武备志》中保存的摹本,图名为“自宝船厂开船从龙江关出水直抵外国诸番图”,通常所谓的《郑和航海图》实际上是这幅地图的代称和简称。此外,明代《南枢志》中收录的“航海图”以及明代《武备地利》中收录的“通外国图”都是《郑和航海图》的不同版本,但都没有《武备志》中的地图完整和准确。

《郑和航海图》绘制于洪熙元年(1425)之后至郑和第七次航行之前,由于收录在书籍中,受到装订形式的影响,地图被切割为二十页,且图后还附有“过洋牵星图”二页(图6),之前还有序言一页。从绘制方式来看,原图应当是长卷式的,涵盖的地理范围广大,大致从南京向东至长江口,出长江口之后沿着江苏、浙江、福建、广东海岸西南行,经海南岛东侧至越南,然后经中南半岛,穿过马六甲海峡,抵达印度半岛和阿拉伯半岛,最终抵达非洲东部。由于是长卷式的地图,因此该图的正方向不断变化,如从南京至长江口的一段,虽然航线是自西向东,但由于中国的长卷地图(包括图画),在观看时都是自右向左展开的,因此为了将地图展开的方式与船只的航行方向匹配起来,表现这一段航线的地图的方向为上南下北,左东右西,由此随着地图的展开,郑和船队的航线也就随之展现出来。而在沿海岸航行时,船只上的水手需要通过对照地图来观察陆地上的一些重要地标,然后由此来确定当前的位置,当水手将地图与地标进行对照时,最为方便的方式就是将两者的方向摆放一致,而在船上最为便利的摆放方式就是图中海在水手的近侧,而陆地在远端,由此在地图上,海就永远被绘制于地图的下方,而陆地在上方。需要说明的是,仅就现存的《郑和航海图》而言,图上所标注的航线有些简单,可能不太适合用于航行,但并不排除类似于针路簿,该图的原图可能配有详细描述“针路”的文字,只是在收录在《武备志》等书中的时候这些文字被忽略了。

《郑和航海图》上描绘的航线基本是沿岸航行,因此在陆地上标绘有一些便于航行时参照的地标以及船只可以停靠之处(如沿岸的岛礁、港湾、河口以及城邑等),海域中则标绘有具体的航线并注明了“针路”。“针路”主要适用于近岸航行,虽然其在远洋航行中也有一定价值,但随着距离的增加以及误差的累积,航行的危险程度也在不断提高,因此在远洋航行(尤其是长距离的远洋航行)中,中国古代以及其他古代文明普遍使用“星辰定向”的航行方式,这在中国古代则被称为“过洋牵星”。这种航行方式的基本原理就是,由于在地球上的不同纬度,同一星座或者恒星在地平线上的高度是不同的,由此就可以通过观察星辰在天空中的位置来确定船只所在的“纬度”。由于郑和船队在印度洋中采用了远洋航行,因此《郑和航海图》中绘制有四幅“过洋牵星图”。需要说明的是,由于古代长期缺乏用于准确确定“经度”的方法,因此“过洋牵星图”的航行方式存在极大的风险。

在大多数人的印象中,郑和下西洋之后,似乎明清王朝对主动“外交”持消极态度,史书中记载得大都是域外诸国前来进贡的信息,但现存的航海图同样对这一认知提出了挑战。如留存下来有明清时期使臣前往琉球的一系列“针路图”,其中存世最早的是明代萧崇业《使琉球录》中的“琉球过海图”和夏子阳《使琉球录》中的“过琉球海图”。这两幅地图虽然绘制方式存在差异,但内容非常相近,描绘得都是从福建梅花所附近出发,抵达琉球那霸港的航线,在海域中也都标绘小琉球、鸡笼屿、花瓶屿、彭佳山、钓鱼屿、黄尾屿、赤屿和马齿山等岛屿。描绘清朝使臣前往琉球的航行路线的航海图数量更多,其中时间最早的是徐葆光《中山传信录》中的“针路图”。徐葆光曾于康熙五十八年(1719)出使琉球,并于第二年返回,《中山传信录》就是其在出使琉球期间,搜集相关以及亲身见闻游历汇编成书的,该书中的“针路图”应当是其前往琉球的航海图。此后,乾隆二十一年(1756)出使琉球的周煌在其《琉球国志略》中附有一幅“针路图”,该图与《中山传信录》中的“针路图”基本一致。这幅地图还有一个彩绘本,即中国国家图书馆收藏的《封舟出洋顺风针路图》(图7),图名中所谓的“封舟”指的就是册封使者所乘的船只。此外,在清代潘相《琉球入学见闻录》中也收录有一幅与上述三幅地图基本一样的“针路图”。

除了前往琉球的航海图,明清时期还存在一些前往其他国家的航海图。如明代邓钟《安南图志》中有一幅“往交趾图”,绘制了前往交趾的海陆路程,其中海路的一段仅描绘了广东海道的一段,大致从廉州乌雷山出发,经永安州、万宁州之涂山海口,再沿江进入交趾都城,地图上用虚线标绘了这条航线,但并未记录“针路”以及需要参照的地理要素。还有前往日本的航海图,如明代郑舜功《日本一鉴》中的名为“沧海津镜”的航海图,虽然图中只标绘了航线上的岛屿,而没有具体标绘针路,但该书中用文字详细记述了从珠江口至广东、福建、台湾沿海,经钓鱼岛、琉球群岛至日本大阪湾的航路。还有前往暹罗的航海图,如台北故宫博物院藏清乾隆三十六年军机档摺附图《暹罗航海图》,该图纸本彩绘,显示了中南半岛分属暹罗、花肚番(缅甸)和青霾(清迈王国)的地界,用红点线描绘了自暹罗城至被缅甸占据的青霾的数条道路,墨书所需途程时日;用贴黄注记同一地点旧图标记的名称,沿海注记有自暹罗走海路前往缅甸的航行时间。

不仅如此,还存在一些描绘了更广大范围的航海图,如康熙五十六年春正月,闽浙总督觉罗满保、福建水师提督施世骠分别编制了《西南洋各番针路方向图》和《东洋南洋海道图》以便于沿海水师各营巡查南洋吕宋、噶罗吧等处入出商船以实施监管。这两幅地图绘制范围近似,大致为东海、南海以及周边海域,图中标绘了主要的岛屿,显示了由福建厦门为到发港,与南洋诸国、东洋日本相互联系的各海上航路的走向。需要注意的是,地图在南海西部海域中绘制了一块由棕黄色长带状密集点组成的沙滩,注记为“长沙”,这是十六世纪初至十九世纪初,最晚延续至十九世纪中期的欧洲地图的特征,且也有一些岛礁采用的是西文音译转写成中文的名称,这似乎说明当时清朝对于“海”以及“航海”不仅并不陌生,而且还在努力获得来自各方面的信息。当然还存在范围更为广大航海图,如清代郁永河《裨海纪游》的“宇内形势图”,以较为抽象的方式绘制了清朝沿岸、东南亚、东亚、南亚各国以及海域中岛屿的位置,并标注了一些航行的路线和更路,如“宁波至日本三十五更”“厦至日本七十二更”等。

需要提及的是,由于地图中绘制的地理要素和“针路”大都过于简单,因此上述这些官绘本或者有着官方背景的海航图的绘制目的可能只是用于展示海上的航行路线以及相关信息,而并不能用于航海,在官方实际航行时很可能使用的还是类似于“针路簿”那样的地图。

总体就明清时期留存的航海图而言,当时无论民间还是官方对于“海”和“航海”不仅不排斥,而且都很感兴趣,由此他们基于不同目的搜集着来源不同的信息,且致力于以地图为载体将这些信息进行整理和保存。因此,与长期以来的传统认知不同,明清王朝与之前的王朝近似,同样通过“海洋”与域外各地保持着商业、政治、文化等方面的交流,由此也就无意识地参与到了那时正在展开的“全球化”中。

(作者单位:云南大学历史与档案学院)