中国古代星图概观

李亮

星图是描绘天上恒星分布和排列组合的图像,它不仅是人们认识和记录星空的某种反映,也是研究和学习天文学的重要工具。星图在古代中国也被称为天文图,作为重要的天文资料,中国古代星图历史悠久、种类众多、绘制精美细致,是中国古代科学文明的一项重要成就,这在世界历史上也是不多见的。李约瑟在《中国科学技术史天文卷》中就曾征引萨顿等科学史家的观点“直到十四世纪末,除了中国的星图,再也举不出别的星图了”,并认为“欧洲在文艺复兴以前,可以和中国天文制图传统相提并论的东西,可以说很少,甚至就没有”。另外,中国古代的星图还曾传播至日本和朝鲜半岛等地区,构筑了整个东亚地区共有的独特星象体系,也是古代科学与文化传播的重要纽带之一。

一 古星图的源起

星图主要是对天上恒星进行的图像描绘。常识告诉我们,恒星是与行星相对而言的,一般指那些自身会发光,且位置看似相对固定的星体。当然,现代天文学中对此解释则更加复杂。“恒星”一词其实很早便已出现,《春秋》中对此就有记载,晋朝杜预注曰:“恒,常也,谓常见之星。”除此之外,“恒星”也常被称作“列星”或“经星”。所谓“列星”,汉代刘熙在《释名》中称:“星,散也,列位布散也。”许慎的《说文解字》曰:“万物之精,上为列星”,也就是说恒星是布列于天上的常见之星。所谓“经星”,则是相对五大行星的“纬星”而言,这是由于行星的运动轨迹错综复杂,在赤道纬度上不断地变化,而恒星则保持不变。所以,清初著名的数学家和天文学家梅文鼎对此解释有:“曰恒者,谓其终古不易也;曰经者,谓其不同纬星南北行也,经亦有恒之义焉。”

星图是“天空的镜子”,其魅力不仅在于它映射出了历史的星空,具有较高的历史和科学价值。多姿多彩的古星图不仅使恒星确定了方位和坐标,也使天文学增添了诗意和美感,使得整个星空都被艺术化,因此它也具有极高的艺术价值。此外,星图也是人类社会发展的产物,各个文明都有自己的星座体系和星座文化。现如今,大家广泛使用的88星座系统,就是发展于古希腊传统,并随着大航海和科学革命等活动而不断扩充完善而最终形成。作为一个东方大国,古代中国有着博大而深厚的天文学传统,中国的天象观测、天文仪器、历法编制等,都曾在世界几大文明中独树一帜。中国的星图和星官体系同时也是中国古代社会和文化在天上的反映,有着独特的文化内涵。东汉张衡在描述古代星官时就认为“在野象物,在朝象官,在人象事,于是备矣”(《灵宪》),故中国的星名大多以器物、官名、人事名之。天上俨然成了古人世间百态、社会制度和人文习俗等各方面的缩影。

中国古代星图大致可以分为示意性星图和写实性星图两大类。前者通常用于装饰,常见于墓葬和建筑,且大多准确性不高,只是使用象征性的星座图形以及文字对局部天区进行示意或抽象的描绘。后者则真实地反映了星空中所见恒星的实际位置和相对关系,有的还具有诸如黄道、赤道和经纬线等坐标系统,具有一定的科学性。

示意性星图的起源可以追溯到新石器时代,二十世纪七十年代中期河南郑州大河村出土有一批新石器时期彩陶,上面就绘有太阳、月亮和星星等图案,经测定距今四千年至五六千年(图1)。二十世纪八十年代,在河南濮阳西水坡一座距今六千多年的新石器墓葬中,还发现有用蚌壳等拼砌而成的青龙、白虎和北斗图形,这些都是目前已知中国古代较早的天文星象图。这类示意性星图还包括后来的汉代画像石星象图案、汉代至唐代众多墓室壁画中的四神图、墓顶天穹星图以及一些器物中的星象装饰图案等。这些星图在科学方面虽然不够严谨,但在历史文化和艺术等方面颇有价值,在一定程度上能帮助我们了解古人如何认识星空。

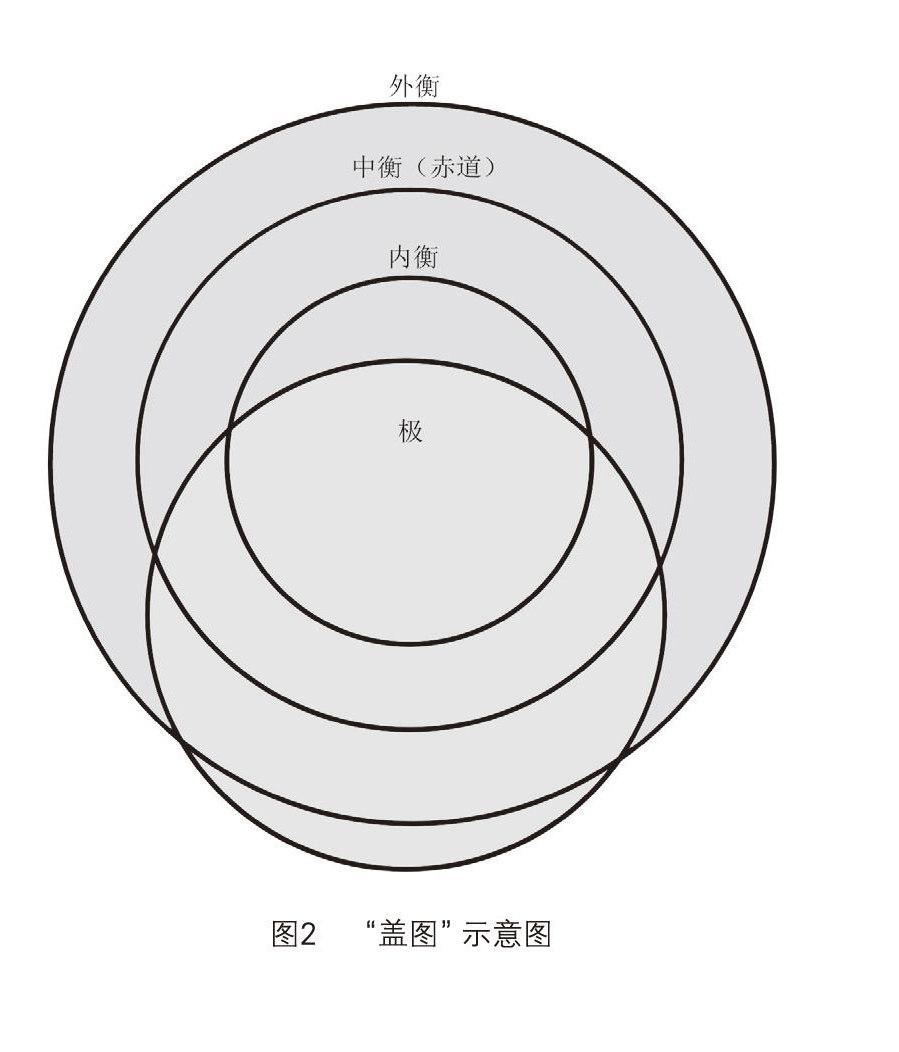

写实性星图可以上溯至汉代之前就已成形的盖天学说,其中提到一种所谓的“盖图”,盖图可以看作配合盖天说使用的一种仪器。最初的盖天学将天地关系形象化成“天圆地方”,但没有对其结构作定量描述,后来《周髀算经》中提出了一种假定为天地平行的模型,以此解释各种天体的运行,并且能进行定量描述和计算。

盖天学说认为天如同一个圆盖,日月星辰附着于天盖上,天盖周日不停旋转,带动星辰产生视运动。作为天地模型的盖图由上下两个圆形图叠合而成(图2),下层的图为黄色,以北极为中心,绘有二分和二至等不同时刻的日行轨迹,且标有北斗和二十八宿等星官;上层的图为青色,以观测者的位置作为中心绘成一个大圆,表示人的目视范围。通过上层青图透视下层黄图的部分,就是在该地观测者所能见到的星空。如果将黄图绕北极顺时针方向旋转,在青图中就可看到不同的星空,这样的结构与现代的活动星图有些类似。

盖图中黄图所绘的星空实际就是写实性星图的早期雏形,由于那时已确定的全天星官和恒星的数目并不是很多,可以想象这种星图上的星官和恒星数量应该是比较少的,而且由于不同流派定义的星官和星数也不尽相同,所以不同流派使用的盖图在星象内容上也可能有所不同。

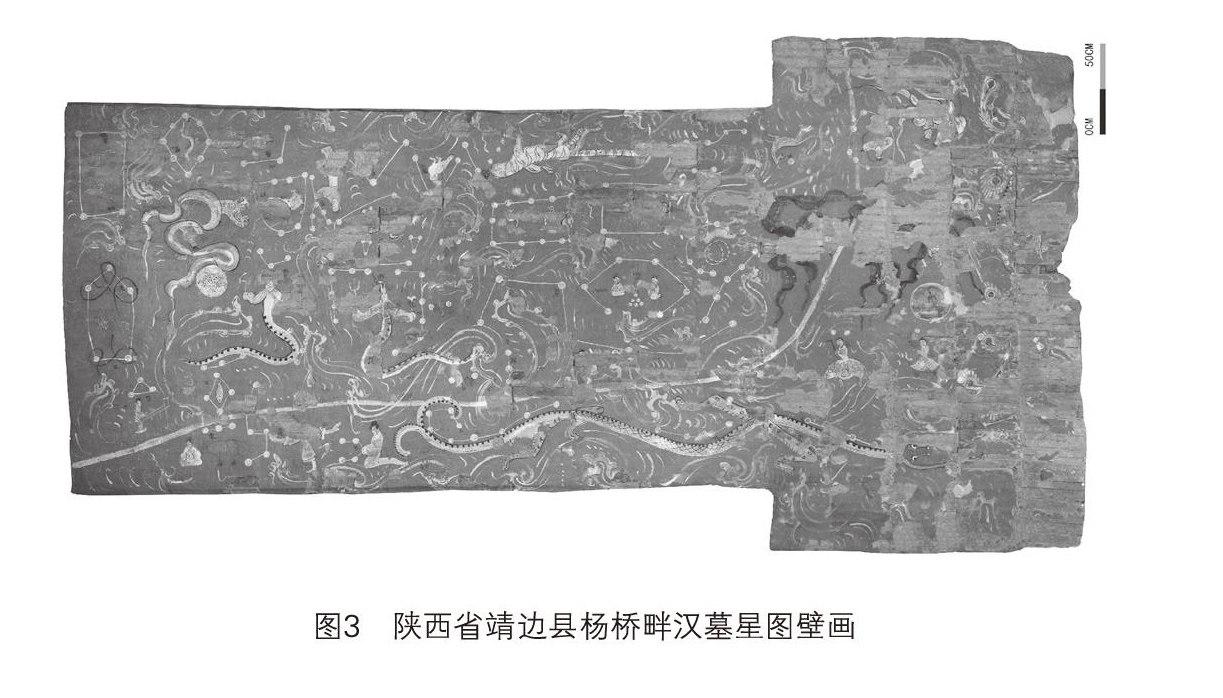

需要指出的是,虽然我们可以将星图大致分为示意性和写实性两大类,但这也并不是绝对的。例如,目前发现的汉代星图多以示意性星图为主,却也有一些介于示意性星图和写实性星图之间的类型。这些星图通常绘有二十八宿星官,其星点的数量和位置基本上源于真实的星空,但也有些单个星官配以人物或动物等象征物象。如二十世纪八十年代发现的西安交通大学西汉墓星图壁画,以及2009年至2015年在陕西靖边新发现的一些东汉中晚期星图壁画(图3),它们都是其中典型的代表。

此外,出土的汉代文物中没有写实性较强的星图,但这并不意味着在汉代就没有科学星图,至少历史文献中对此有不少相关记载,可以让我们略见一斑。据蔡邕所著《月令章句》记载,当时天文史官使用有一种被称作“官图”的星图,其内容为“天旋,出地上而西,入地下而东。其绕北极径七十二度常见不伏,官图内赤小规是也,谓乎恒星图也。绕南极径七十二度常伏不见,图外赤大规是也。据天地之中,而察东西,则天半不见,图中赤规截娄、角者是也”。

也就是说,当时的官图大致是用红色绘出三个不同直径的同心圈,圆心就是赤道北天极(图4)。最里面的小圆称为内规,代表恒显圈,即始终在地平线以上绕北极周日旋转的天区;最外面的大圆为外规,对中原地区的观测者来说,外规之外为常伏不见,是始终在地平线以下的天区;中间的圆代表“据天地之中”的赤道,它距南北两极相等。虽然文中没有提到黄道,但据“截角、娄者是也”可知,图上应该还有二十八宿,其中的角宿和娄宿就处于黄道和赤道相交的位置。由此可见,后来所用的圆形星图,至少在汉代就已经比较完备了。

二 古星图的发展

随着汉代天文观测仪器的不断创制,借此而开展的恒星观测工作也促进了星图发展,星图中的星官体系也逐渐完善。到了三国时期,吴国的太史令陈卓将当时主要的三家星官流派(甘氏、石氏和巫氏)整合在一起,求同存异,编成了一个包括有二百八十三个星官一千四百六十四颗恒星的星表,并依此绘制了星图。如今,陈卓的星图早已不存,但他对中国古代星官系统的总结,对后世星图产生了很大的影响,成为历代效仿的范本。

由于古人没有完全解决星图中的投影技术问题,在一幅以北天极为中心的圆形星图中,古人一般将赤道和黄道都绘成正圆,其实这是不正确的。如果赤道是个正圆,那么与赤极不等间距的黄道在投影中应该为扁圆形。如果黄道也绘成正圆形,就会导致即便冬至点和夏至点的位置准确无误,但春分点和秋分点的位置也会发生偏差。

到了唐代,僧一行在研究月亮出入黄道位置时,发现了这一缺陷,即“赤道内外,其广狭不均,若就二至出入赤道二十四度,以规度之,则二分所交不得其正”。于是,他利用实测数据,将黄道分成七十二份,每份标记为一点,再将这些点的真实位置用曲线连接起来,就得出了星图中正确的黄道形状。不过,由于这种方法操作起来并不方便,后世的星图基本上还是延续了赤道和黄道皆是正圆的绘制方法。

隋代前后,出现了一种采用直角坐标投影的方形星图,也被称作“横图”或“方图”,目的是解决圆形星图在极投影上的一些缺点,如赤道附近的星官变形较大的问题。对此,宋代的苏颂(1020—1101)评论有“古图有圆纵二法,圆图视天极则亲,视南极则不及;横图视列舍则亲,视两极则疏”。

“横图”如同现代常见的地图,以纬度方向的量作纵轴,以经度方向的量作横轴,这种星图能很好地解决距离北天极较远星官的失真问题。不过,这样一来又导致北天极附近的天区变形严重,就像地图中的南极和北极地区严重失真一样。为此,古人发明了“圆图”和“横图”兼用的星图,将上规以内的恒星绘成“圆图”,把上、下规之间的恒星绘成“横图”。这样将两种投影方式相结合的方法,在唐代的敦煌星图中就已经得到了很好的运用。

到了五代和宋代,科学性较强的写实星图开始更多地出现,这一时期有不少石刻星图绘制得都比较精确,如五代吴越钱元瓘墓星图以及宋代淳祐年间(1241—1252)绘制记录元丰年间(1078—1085)观测结果的苏州石刻天文图(图5)。另外,《新仪象法要》中所附星图也是另一份重要的宋代星图,它分两套共计五幅,第一套由两幅“横图”和一幅“圆图”组成。“横图”一幅为东方和北方、自角宿至壁宿;一幅为西方和南方,自奎宿至轸宿,“圆图”则为北天极紫微垣内的天区,这样通过三幅图就完整地展现了全天的星空。

《新仪象法要》星图的第二套由两幅“圆图”组成,皆以赤道为界,以南北天极为中心,将天球南北两部分拦腰截断,分别投影绘制在二幅“圆图”上,这与现今星图的绘制方法已经相当接近,可以称其为“双圆图”(图6)。据苏颂所言:“今仿天形,为俯仰两圆图。以盖言之,则星度并在盖外,皆以圆心为极,自赤道而北为北极内官星图,赤道而南为南极外官星图。两图相合,全体浑象,则星宫阔狭之势与天吻合,以之占候,则不失毫厘矣。”

宋元是中国传统天文学发展的高峰时期,制作有大量的天文仪器,星象观测活动也持续不断。宋代景祐、皇祐、元丰等时期都曾进行过系统的恒星观测,前面提到的《新仪象法要》星图就得益于元丰年间的恒星观测。虽然目前还留存有诸如《新仪象法要》星图、苏州石刻星图等这样的宋代星图精品,但保存至今的宋代写实科学星图的数量和种类还是比较有限的。

至于元代,基本上没有星图实物遗留下来,但这不意味着元代就没有绘制过星图。在元世祖忽必烈时期,西域人札马鲁丁曾进呈有七件西域仪器,其中就包括阿拉伯天球仪和阿拉伯星盘,因此阿拉伯天文和星象知识也能得以传入中国,其中就包括了将恒星亮度进行分等的方法。天文学家郭守敬在进行《授时历》的编修过程中,也开展了恒星测定工作,编有《新测二十八舍杂座诸星入宿去极》和《新测无名诸星》等星表,这些也都是与星图绘制相关的工作。郭守敬的星图虽然没有实物和完整文献保存下来,但这些工作却在明代一些星图中得到了很好的体现。

明清两代距今年代不远,因此不少星图得以留存。其中,明代星图在形式上开始呈现出了多样性,既有常熟石刻星图这样的碑石,也有大量官方及民间的抄本和刊本,此外星图卷轴、建筑藻井星图等亦有不少。尤其是嘉靖和万历之后,随着社会实学思潮的兴起以及天文历法禁令的松弛,各式的星图开始大量涌现,而这些星图大都继承了此前宋元星图的风格和特征。

另外,明末西方传教士来华,也将西方的星图绘制技术带到了中国。特别是崇祯二年(1629)之后,由徐光启(1562—1633)领导开展了大规模翻译西方天文学和数学著作的活动,历局等官方天文机构因此绘制了多种不同类型中西合璧的全天星图,如《见界总星图》、《赤道南北总星图》和《黄道南北总星图》等(图7),这些星图的绘制利用了基于西方几何学和投影技术的绘图方法。

清代的官方星图传世也颇多,乾隆及之前的官方星图大多为供职于钦天监的来华传教士根据西方的星表绘制而成。道光朝之后,传教士撤出钦天监,官方星图的绘制工作开始完全由钦天监的中国官生来主导。此外,清代私人绘制的星图也不少,这其中既有完全依据传统方法的,也有采用西方投影方法的。

明清时期,也有一些在不同领域有着特殊用途的星图,比如航海星图。在古代航海中,星象指认常被用于定向和导航。中国古代的航海事业曾一度相当发达,累有丰富的航海天文知识,但出于各种原因,与航海天文相关的典籍及星图保存至今的却十分有限。其中,有代表性的包括《郑和航海图》、《顺风相送》和《指南正法》,这些文献中就分别介绍有“牵星术”和“观星法”两种常用的天文引航方法。

在明代兵书《武备志》中绘有《郑和航海图》,记载了郑和宝船从长江口出海至南亚和东非诸国的航海线路、指南针方位以及航程等信息。其末尾所绘的四幅“过洋牵星图”,分别给出苏门答腊、锡兰山(古国名,今斯里兰卡)、忽鲁谟斯(今波斯湾地区)、沙姑马山和丁得把昔等五个地点不同星宿的地平高度值(通过观测恒星的地平高度,就可以推算出该地的地理纬度)。古人利用“牵星术”进行观测,就能判断船舶是否处于与这五个地方纬度相同的位置。

不过,“牵星术”虽然可以确定船舶的纬度,但其经向的定位,则只能依据指南针位和航程来估算。当然除了指南针,通过观测恒星的出没方位,也可以用以确定方向。比如,明朝中后期的航海手册《顺风相送》中,就有所谓的“观星法”,其中提到“北斗出在丑癸,入在壬亥。华盖出在癸,入在壬。灯笼骨出在巳丙,入在丁未”。这属于利用星象来判断夜间的方位,以校正船舶航向的方法,其中的“丑癸”“壬亥”等就是古人采用四卦、八干、十二支组成地罗经的二十四个方位。

三 作为文化纽带的古星图

在“书同文”的历史与社会大背景下,中国发展出了极具特色的“东方天文学体系”,这在东亚地区长期以来有着很强的文化认同。同时,东亚文明间的天文学交流与会通,也进一步促使了整个东方天文学传统的形成。在星图方面,中国古代的星图曾传播至日本和朝鲜半岛等地区,构筑了整个东亚地区共有的独特星象体系,这也是古代科学与文化传播的重要纽带之一。不少朝鲜星图实际上还保留有中国更早期星图的一些痕迹,这对我们研究中国早期的星图也有所裨益。此外,日本的星图在中国星图的基础上,也发展出了一些自己的特征。

中国与朝鲜半岛陆地接壤,交通便利,在科技和文化等方面自古就有十分密切的交流,朝鲜历代统治者也都十分重视从中国学习天文知识。高句丽晚期的墓室壁画中就有源自中国中原地区的四神和日月星辰等图案。另据文献记载,公元692年,僧人道昭曾将唐代的天文图传至新罗,这也是中朝之间最早关于星图交流的文字记载。

朝鲜李朝初期,太祖李成桂重刻了七世纪高句丽从中国得到的一块石刻天文图,将其命名为“天象列次分野之图”,这也在朝鲜历史上影响最广的一幅中国传统星图。十七世纪之后,随着西学的传入,戴进贤的《黄道总星图》在朝鲜也流传颇广,《新旧天文图》《新法天文图》等星图皆受到其影响。

中朝两国的星官体系基本相同,皆是以陈卓的三家星官和丹元子《步天歌》的二百八十三官一千四百六十四星为依据。古代朝鲜星官的图形、星数及相对位置也绝大部分与中国传统星官相同,但在某些星官的图形上,也存有一些差别,其中差异比较明显的大约有三十馀个,如八谷和翼宿等(图8)。不过,若是将朝鲜星官与敦煌星图等中国早期星图相比,这其中的差异则要更小。也就是说,不少朝鲜星官的图形实际上是保留有中国更早时期星官的痕迹。

历史上中日两国在政治、经济、文化和科技方面的交流延续了两千多年,在十六世纪之前,日本的天文学基本上都是源自中国的传统天文学。甚至长期以来,日本都是直接使用中国的历法,并且按中国的体制建立官方的天文机构。在星图方面,日本也明显受到中国文化和朝鲜文化的巨大影响,七世纪至八世纪的日本高松冢和龟虎古坟中的天文图壁画就几乎与早期中国中原地区和朝鲜半岛地区的墓室天文壁画如出一辙。

自公元894年,日本停止委派遣唐使来华,中日的文化交流开始减少,日本也因此逐步形成了其本国独特的文化,这一时期日本的星图在中国星图的基础上,也发展出了一些自己的特征,如已知日本传世最早的纸本星图《格子月进图》。

在德川幕府统治的江户时期,中日的文化交流又开始频繁起来,大量的中文书籍被销往日本,这其中就有不少含有天文和星图知识的著作,其中在日本影响较大的就有《事林广记》、《三才图会》和《管窥辑要》等(图9)。这些书在日本也被大量重刊并广泛流传,如和刻本的《事林广记》就介绍有北宋苏颂《新仪象法要》中的中国传统星图,和刻本《校正天经或问》则基于清朝游艺的《天经或问》,介绍了当时已经传入中国的一些西方天文和星图知识。另外,朝鲜李朝的“天象列次分野之图”在当时的日本影响也颇大。

日本元禄年间(大约相当于清代康熙中期),日本天文学家涉川春海和涉川昔尹父子进行了一系列的星象观测,绘成了日本人自己最早创制的星图“天文成象图”,并且在其所撰《天文琼统》中,对中国的星座体系进行了补充,增加了六十多个星官,形成了日本自己的三百〇八星官系统。

(作者单位:中国科学院自然科学史研究所)