红色文化研究硕博论文计量分析与深化研究的对策建议

——基于CNKI文献的考察

周良发,吴雨寒

(1.安徽理工大学 马克思主义学院,安徽 淮南 232001;2.安徽理工大学 人文社会科学学院,安徽 淮南 232001)

在中国共产党百年华诞前夕,中共中央政治局围绕红色资源开展集体学习,习近平总书记强调要用好红色资源、赓续红色血脉、守住红色江山。红色资源作为红色文化的物质外化,为红色文化的传承与发展提供丰厚的文化资源。而红色文化是理论界和教育界深度关切的重点研究议题,也成为国内硕士生和博士生①学位论文(以下简称“硕博论文”)的重要选题来源。基于中国知网(CNKI)硕博论文文献检索(查询时间为2021年7月19日),国内硕士生和博士生对红色文化的关注始于2006年,迄今以“红色文化”为篇名的硕博论文共计521篇。对既有硕博论文进行分析研究,是进一步引导硕士生和博士生研究红色文化的前提基础。有鉴于文献梳理与述评的必要性,本文以中国知网收录的硕博论文为分析样本,就红色文化研究硕博论文的整体概况、理论聚焦作一系统述论,并对今后进一步研究提出若干对策建议,为红色文化研究向纵深推进提供有益借鉴。

一、文献统计

以中国知网硕博论文为数据统计来源,对红色文化研究的文献分布、研究机构和学科专业等加以统计分析,以管窥国内研究生对此论域的关注和思考。

(一)文献分布

硕博论文文献分析发现,521篇硕博论文中硕士论文513篇,博士论文8篇,占比分别为98.5%和1.5%(红色文化研究文献分布见表1)。

表1 红色文化研究硕博论文年度分布

从论文篇数来看,2010年之前红色文化研究硕博论文成果较少,2011年以来,年度成果分布均超过10篇,其中2019年首次突破百篇大关,2020年更是达到130篇以上;而2021年成果正在持续更新中,目前仅收录5篇。从论文类别来看,红色文化研究博士论文仅有8篇,其中2012年1篇、2014年3篇、2015年2篇,2017年和2020年各1篇,博士论文篇数明显少于硕士论文。成果统计表明,发掘红色资源、探寻红色文化、传承红色基因、阐扬红色精神业已成为国内研究生尤其是人文社会科学研究生的理论和行动自觉。而随着党和国家对红色文化资源的高度重视以及社会主义文化强国建设的持续推进,将会有越来越多研究生探究这一论域,切实推动红色文化研究向纵深推进。

(二)研究机构

通过对红色文化研究机构的细密爬梳,521篇硕博论文主要分布于普通高校,而科研院所和党校系统仅各有1篇(红色文化研究机构分布见表2)。

表2 红色文化研究硕博论文所在机构分布情况(部分)

基于中国知网统计发现,红色文化研究硕博论文分布于国内近90所普通高校、科研院所和党校系统,其中排名前20位研究机构均为普通高校,硕博论文共计139篇,占成果总量的26.7%。从机构所属性质来看,排名前20位普通高校中师范类院校占据半壁江山,可见师范类高校尤为重视引导硕士生和博士生关注和研究红色文化。从机构所在区域来看,江西省机构硕博论文最多,共有55篇,南昌大学、江西师范大学、赣南师范大学、江西理工大学等高校表现抢眼;陕西、湖北两省机构次之,硕博论文均超过40篇;河南、湖南、河北、山西、山东、辽宁、吉林、江苏、四川、重庆、云南、贵州、上海、广西等省区市机构硕博论文均在10篇以上;安徽、黑龙江、广东、海南、青海、浙江、北京、天津、宁夏、内蒙古、新疆等省区市机构均有数篇硕博论文;而西藏自治区机构目前尚无红色文化研究硕博论文。机构所在区域统计表明,红色文化研究硕博论文大多分布于红色资源较为丰富的省份,体现出浓厚的地域文化研究特征。如江西作为中国革命新道路发源地、中央苏区所在地,红色文化资源相当丰富,不仅省内众多高校研究生关注和研究红色文化,而且还创办有《红色文化学刊》(赣南师范大学主办)、《红色文化资源研究》(井冈山大学主办)等红色文化研究刊物。

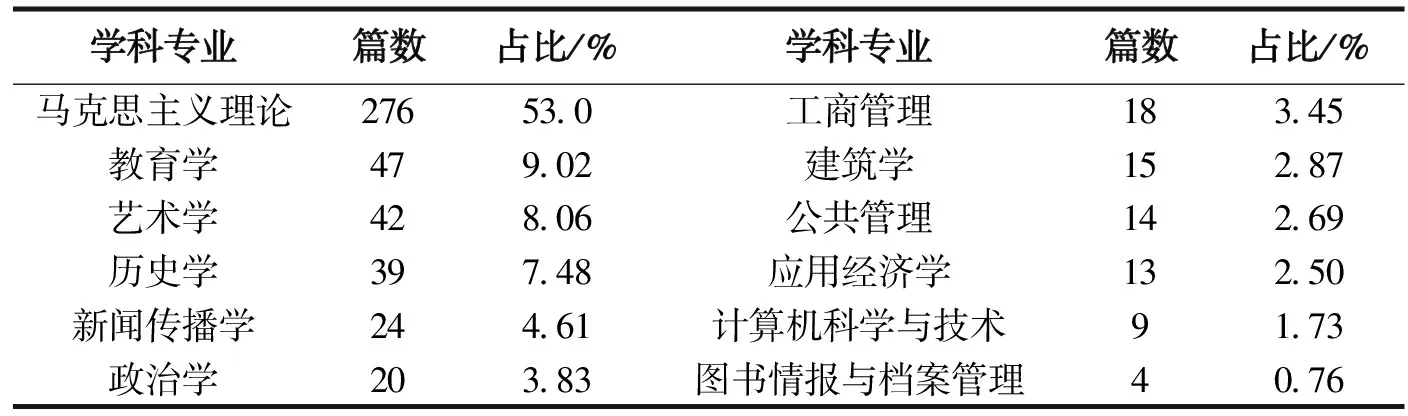

(三)学科专业

以国务院学位委员会、教育部确立的一学科专业为标准,对红色文化研究硕博论文学科专业加以统计整理,以确保学科分类的规范性和科学性(红色文化研究硕博论文学科专业分布见表3)。

表3 红色文化研究硕博论文学科专业分布

学科专业统计表明,红色文化研究521篇硕博论文广泛分布于12个人文社会科学和自然科学一级学科,其中马克思主义理论、教育学、艺术学、历史学、新闻传播学、政治学等学科专业研究生对红色文化的关注较多,是红色文化研究硕博论文的主要贡献者,而工商管理、建筑学、公共管理、应用经济学、计算机科学与技术等学科专业也有部分研究生以红色文化为学位论文选题。需要指出的是,红色文化研究硕博论文学科专业相当丰富,但鲜有多学科融合方面的研究成果。这是今后高校研究生开展红色文化研究需注意的地方,从而推出更多跨学科协同、多方法联动的红色文化研究硕博论文。

二、理论聚焦

关于高校硕士生和博士生对红色文化的理论聚焦,可以通过硕博论文主题词和关键词呈现出来。基于中国知网对红色文化研究硕博论文主题关键词加以统计整理,以此窥探国内研究生对红色文化研究的学术旨趣和理论图谱(红色文化研究主题关键词见表4)。为提升主题关键词统计的有效性,在统计过程中剔除了“红色资源”“红色文化资源”等与红色文化高度重合的词汇,“运用研究”“利用研究”等指向性不强的词汇,并对“思想政治教育”“大学生思想政治教育”“高校思想政治教育”等词汇作了合并。

表4 红色文化研究硕博论文主题关键词(部分)

主题关键词统计表明,“红色文化教育”“红色文化传播”“红色文化遗产”“红色文化自信”等与红色文化密切相关的词汇出现频率较高,无疑是国内硕士生和博士生推进红色文化研究的重要论域。选取红色文化教育、红色文化传播、红色文化遗产以及延安、大别山、沂蒙等区域红色文化研究为分析个案,以此窥探国内硕士生和博士生关于红色文化的理论聚焦与核心关切。

(一)红色文化教育研究

开展红色文化研究旨在赓续红色文化基因、彰显红色文化价值,而教育是红色文化传承和发展的重要方式。当前国内硕士生和博士生对红色文化教育的研究主要采取两种进路:其一,以思想政治教育为切入点探讨红色文化教育。基于思想政治教育视角探讨红色文化教育,是近年来高校研究生学位论文的主流选题,硕博论文篇数共计80篇,其中2020年26篇。从选题内容来看,思想政治教育视阈下的红色文化教育研究旨趣主要包括高校思想政治教育、高中思想政治课和小学德育课程,全面覆盖大中小思想政治教育教学体系。如刘乃闻以高校思想政治教育为例探讨红色文化教育,深入剖析了红色文化融入的必要性和可行性,并从融入机制、融入平台、融入监管、融入保障等方面提出有针对性的融入路径。[1]其二,以其他研究视角为着力点推进红色文化教育。红色文化教育研究其他视角硕博论文共计21篇,其中以高校大学生为视角硕博论文16篇。如张若男在问卷调查数据分析的基础上,深入探究大学生红色文化教育现状、问题及其根源,并从教育意识、教育资源、教育艺术、教育途径等方面为新形势下大学生红色文化教育提出应对策略。[2]王琨以亲和力为视角探讨大学生红色文化教育,主张从目标、主体、内容、方法、环境等方面入手,通过强化目标导向、提升教师素养、优化内容供给、丰富教育方法、营造情境氛围来提升红色文化教育亲和力,为新时代大学生成长成才注入红色基因。[3]

(二)红色文化传播研究

推动红色文化传播才能更好地彰显红色文化价值,而开展红色文化传播研究则能为其传播夯实理论基础。近年来国内硕士生和博士生就红色文化传播的价值、策略与路径,“互联网+”、新媒体和大数据情境下的红色文化传播等展开研究,为新形势下红色文化传播与传承提供有益的决策参考。如李海波在梳理“红色文化”概念内涵的基础上,认为红色文化传播具有文化、经济、军事等三重价值意蕴,并以“中国红歌会”为例深入探究了提升红色文化传播效能的策略路径,细致入微地分析了人、信息、介质、环境等四种影响红色文化传播成效的关键性因素。[4]谭琪红以传播载体为研究视角着力探讨中央苏区红色文化传播载体问题,认为传播载体是红色文化有效传播的重要介质,推动着红色文化在社会各阶层的广泛传播,对其他苏区文化传播产生了富有成效的辐射带动作用。在此基础之上,谭文着力剖析了中央苏区红色文化传播的文本、语言、活动和管理四种载体,对新形势下红色文化传承与传播的载体运用不乏价值借鉴。[5]麻钱钱以技术赋能为研究视角深入探讨大数据情境下的红色文化传播问题,认为大数据既使红色文化传播面临严峻挑战也赋予红色文化传播战略契机,而要充分发挥大数据的技术赋能和价值增值,必须牢固树立大数据思维,坚持以数据为本,基于个性化和多维度传播策略助力红色文化传播不断向纵深推进。[6]

(三)红色文化遗产研究

红色文化是无数革命先烈、先锋模范用鲜血和生命铸就的主流文化,为新时代党和国家事业繁荣兴盛提供绵延不绝的精神滋养。作为中国共产党人留下的宝贵财富,红色文化遗产受到国内硕士生和博士生的高度关注,迄今已有硕博论文13篇,其中湘潭大学6篇,无疑是红色文化遗产研究之重镇。如曹学文以湘潭市为例深入探讨红色文化遗产问题,认为红色文化遗产凝聚着中国共产党人的革命意志和为民情怀,对于新时代党员干部和人民群众成长发展具有深刻的教育和引领作用,因而主张通过红色文化遗产开发和旅游来彰显红色文化的时代价值,使中国共产党人的红色基因代代相传,确保党和国家事业后继有人且源源不断。[7]陈立长认为红色文化是对“革命文化”内涵的延展与升华,具有厚重的历史文化价值的遗存,并以陕西、宁夏、甘肃、青海、新疆五省区为例,就西北五省区红色文化保护与旅游开发作了深入探究。在他看来,西北五省区红色文化遗产极其丰富,极具旅游开发价值,但由于战略规划不合理、法规制度不完善、资金来源不顺畅、宣传工作不给力、参与主体不规范等致使旅游开发效果不佳,主张从制定战略规划、健全制度法规、畅通资金来源渠道、完善宣传工作机制、规范保护开发主体等方面入手,扎实推进西北五省区红色文化遗产的保护和旅游开发。[8]纵观红色文化遗产研究硕博论文,高校研究生在红色文化遗产开发利用上都无一例外地谈到红色文旅,认为红色文旅是红色文化遗产价值彰显和作用发挥的主要方式。

(四)区域红色文化研究

以区域红色文化为研究个案,全面搜寻红色文化印迹,深入挖掘红色文化资源,详尽考释红色文化价值,为红色文化的传承保存、开发利用提供理论支撑。通过对中国知网数据的细致分析,国内硕士生和博士生对区域红色文化研究概分三类:第一类是市县红色文化,即围绕某个市县红色文化资源开展研究,如“延安红色文化”研究硕博论文18篇,“遵义红色文化”研究硕博论文7篇,“金寨红色文化”研究硕博论文2篇等。延安、遵义等市县都是中国革命史上的圣地,高校研究生通过个案研究能够把红色基因挖掘出来并传承下去。第二类是省域红色文化,即以全省红色文化资源为研究对象,如“江西红色文化”研究硕博论文11篇,“陕西红色文化”研究硕博论文8篇,“河南红色文化”研究硕博论文6篇等。江西、陕西等省都是红色文化资源极其丰富的地方,高校研究生通过整理研究能够将散落各地的红色资源聚集起来,便于系统性保存、开发和利用。第三类是特定区域红色文化,即以某一区域为例探讨红色文化,如“大别山红色文化”研究硕博论文11篇,“沂蒙红色文化”研究硕博论文9篇,“井冈山红色文化”研究硕博论文6篇,“苏区红色文化”研究硕博论文6篇等。大别山精神、沂蒙精神、井冈山精神、苏区精神等是中国共产党人精神谱系的重要组成部分,高校研究生通过深入研究能够将红色精神阐扬出来并传承下去,为向党的第二个百年目标迈进凝练奋勇向前的精气神。

三、现状研判

在红色文化研究硕博论文文献统计和理论聚焦的基础上,对研究现状作进一步分析和剖判,以全面检视国内研究生对此论域研究的主要成就及存在的不足。

(一)从论文篇数来看,硕博论文近年来增长迅速,然总量明显少于学术界

自2006年国内研究生将学术视野投向红色文化以来,红色文化研究硕博论文增长迅速,尤其是2011年之后硕博论文增速明显,但总量与学术界同期相比差距甚大。以2016-2020年时间段为例,对中国知网收录红色文化研究期刊论文、报纸刊文与硕博论文篇数加以比较分析(红色文化研究期刊论文、报纸刊文与硕博论文篇数见表5)。

表5 红色文化研究期刊论文、报纸刊文与硕博论文篇数(2016-2020年)

查询中国知网期刊数据库发现,学术界对红色文化的关注和研究始于1965年,迄今共有研究成果5141篇。2016年以来红色文化研究硕博论文呈逐年增长态势,但与理论界同期相比,成果篇数仍有较大差距,仅与报纸刊文略为相当。这说明,高校硕士生和博士生对红色文化的关注明显滞后于理论界,今后要进一步提高其理论洞察力和学术自觉性,引领更多研究生关注红色文化资源,使硕博论文成为红色文化研究的重要成果形式。

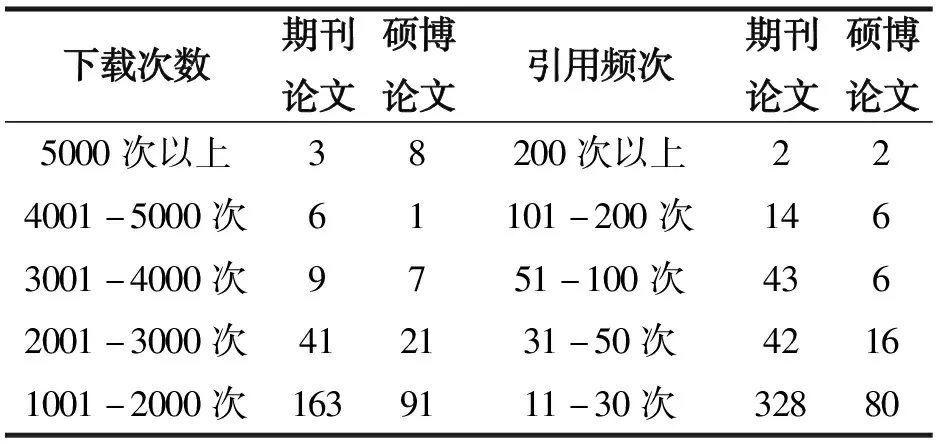

(二)从社会影响来看,硕博论文受到较大关注,但学术影响力仍有待提升

衡量期刊论文社会影响的因素主要包括转载率、下载次数、引用频次等因素,而硕博论文社会影响的权衡标准则主要体现在优秀论文、下载次数、引用频次等方面。由于无法有效获取优秀硕博论文数据信息,这里以下载次数和引用频次为衡定指标,对红色文化研究硕博论文社会影响力开展研究。为更好地鉴定红色文化研究硕博论文学术关注度,仍以与期刊论文比较方式展开(红色文化研究期刊论文、硕博论文下载引用状况见表6)。

表6 红色文化研究期刊论文、硕博论文下载引用状况(部分)

表6对红色文化研究下载次数和引用频次作了统计整理。统计数据显示,红色文化研究硕博论文下载引用情况良好,可以说业已产生较大的社会影响。从下载次数来看,红色文化研究硕博论文下载次数超过5000次的有8篇,其中4篇博士论文下载次数超过10000次;从引用频次来看,红色文化研究硕博论文引用频次超过200次的有2篇,其中吉林大学周宿峰博士论文《红色文化基本问题研究》被引216次。平心而论,红色文化研究硕博论文短期内能有如此高的下载引用量实属不易,但从总体上看,硕博论文的学术关注度和影响力还有很大的提升空间。

(三)从研究取向来看,硕博论文以应用研究为主,基础理论构建较为薄弱

从研究取向来看,注重实践应用是红色文化研究硕博论文的主要取向,而红色文化基本理论方向的硕博论文成果不多。基于红色文化研究521篇硕博论文篇名主题词检索发现,以“红色文化+应用”为篇名硕博论文38篇,“红色文化+运用”为篇名硕博论文41篇,“红色文化+保护”为篇名硕博论文14篇,“红色文化+利用”为篇名硕博论文27篇,“红色文化+开发”为篇名硕博论文42篇,“红色文化+策略”为篇名硕博论文15篇,“红色文化+对策”为篇名硕博论文17篇,“红色文化+路径”为篇名硕博论文31篇。作为一种具有鲜明意识形态性和价值指向性的文化类别,红色文化研究显然要彰显其现实价值与指导意义,为进一步做好红色文化的挖掘整理、保护传承与开发利用提供成功经验和有效借鉴。但是红色文化研究不能仅限于实践应用,还要重视基础理论的探究和理论体系的建构,为红色文化研究有序有效推进夯实学理根基。如果红色文化研究的基础理论不扎实,缺乏学理支撑的实践应用势必会处于浅层化状态,继而陷入后续力不强的现实窘境。为此,要引导更多硕士生和博士生把握理论前沿、重视基础研究,为红色文化研究高质量推进筑牢理论基础。

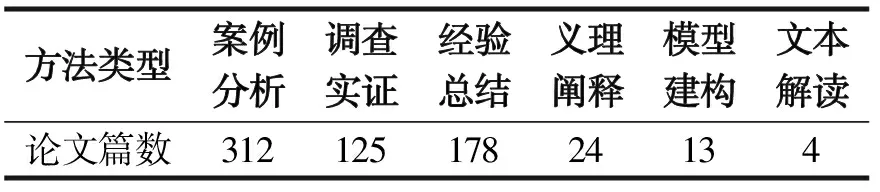

(四)从方法运用来看,硕博论文研究方法相对传统,新兴技术未受到重视

基于中国知网数据的细致剖判,红色文化研究硕博论文主要运用案例分析、调查实证、经验总结、义理阐释、模型建构、文本解读等方法(红色文化研究硕博论文方法运用状况见表7)。

表7 红色文化研究硕博论文方法运用状况(部分)

通过方法运用统计可知,案例分析是国内硕士生和博士生研究红色文化的主要方法,近60%的硕博论文借助案例开展红色文化研究,这表明研究生大都具备理论联系实际、论从史出的学术自觉。调查实证和经验总结也是红色文化研究的常用方法,而模型建构、文本解读等方法的成果不多。尽管多数研究生只运用一种方法开展研究,但有的研究生综合运用多种研究方法,实现了方法运用的深度融合。然而略显不足的是,红色文化研究硕博论文的方法运用较为传统,对新兴技术方法的关注度和使用率不高,无疑会弱化研究成果的时代价值和引领作用。检索中国知网期刊数据库,大数据、人工智能、全媒体等新技术新方法业已成为学术界研究红色文化的重要方法,而硕博论文却鲜有新兴技术方法的成果。数据检索表明,运用大数据开展红色文化研究的硕博论文仅有1篇(《大数据背景下红色文化传播研究》,麻钱钱,2020),而将全媒体嵌入红色文化研究的硕博论文只有2篇(《沂蒙红色文化的全媒体传播研究》,赵英君,2016;《全媒体背景下的沂蒙红色文化传播研究》,张运晓,2019)。要引导高校研究生注重方法创新,把大数据、全媒体、人工智能等前沿技术方法嵌入红色文化研究中,确保红色文化研究硕博论文更具时代感和精准度。

四、对策建议

基于对红色文化研究硕博论文文献的梳理、动态的分析、现状的研判,认为未来要进一步查摆漏洞、补齐短板,从研究的主体、取向、内容、方法等层面入手,不断提升红色文化研究硕博论文的学术品格和社会影响,使硕博论文成为红色文化研究的重要成果形式。

(一)从研究主体来看,强化对红色文化研究重要性的认识,引导更多研究生投身研究红色文化

硕博论文能否为新形势下红色文化研究有序有效推进建言献策,实质上取决于硕博论文的质量和水平,而这又与高校研究生对红色文化重要性的认识有关。如果国内硕士生和博士生认识到红色文化的重要性,势必会主动投身到红色文化的挖掘、整理和研究中,进而高质保量地完成其学位论文。然而硕士生和博士生大都生于新世纪前后,没有经历贫与苦的打拼时艰、血与火的刀光剑影,无法真切地知觉今天的美好生活来之不易,对红色文化内涵、特征和功能的体认往往处于浅层化状态。为此,要加大宣传教育和组织引导,增强高校研究生对红文化研究重要性的认识。首先,要认识到红色文化是百年来中国共产党人用鲜血和生命铸成的,镌刻着无数革命先烈和英雄模范的不懈追求和奋斗历程。其次,要认识到红色文化是社会主义文化的重要组成部分,社会主义文化强国建设需要红色文化的丰厚滋养。再者,要认识到研究红色文化是为了更好地保护红色资源、赓续红色精神,使红色基因融铸于广大民众的精神世界并指导其实践行动。目前红色文化研究硕博论文广泛分布于国内30多省市区90余所高校、党校和科研院所,表征着红色文化业已受到硕士生和博士生相当多的关注。今后要在此为重要基础,引导更多硕士生和博士生投身到红色文化研究中来,推出更多红色文化研究成果,使红色文化研究成为新时代中国特色社会主义文化研究之显学。

(二)从研究取向来看,探索红色文化研究新的视角和疆域,提升红色文化研究硕博论文影响力

当前红色文化研究硕博论文的研究取向较为单一,多以单一学科、某一专题方式推进。如从马克思主义理论、教育学、设计学、计算机科学与技术等一级学科中某个专业视角来探讨红色文化教育模式、红色文化传播路径,红色文化遗产保护、区域红色文化研究等。单一学科的专题研究成果占据主流,盖因于它能够深化对红色文化某个论域某个环节的了解和领会,进而把相关议题弄明白、讲透彻,单一学科专题研究价值不言而喻、研究意义不可轻忽。但是,完全依靠单一学科研究红色文化而易于造成因学科分割而存在视角盲区,对红色文化的理解和把握不够全面,难以推出更多有学术生命力和社会影响力的硕博论文。此外,在现代信息技术迭代发展的当下,红色文化研究不可避免地面临新挑战新机遇。如红色遗迹的发掘、红色文物的辨别、红色资源的收集等需要理工科支持和新技术介入,而红色精神的凝练与弘扬则离需要人文素养。这决定了红色文化研究不能完全寄望于单一学科,而要引导硕士生和博士生探索和尝试多学科协同联动,培育跨学科意识、树立超学科思维。一方面,通过学科交叉探索新的疆域。要把握好当前国家大力推进新工科、新文科建设的战略契机,引导硕士生和博士生通过学科交叉融合扎实推进红色文化研究,借助大学科思维对红色文化整体样态加以系统检视和全面把握。另一方面,基于比较研究开辟新的疆域。推进不同区域、不同类型红色文化进行比较,引导硕士生和博士生寻绎红色文化同构性与差异性,为红色文化保护与传承、开发与利用提供有益借鉴。

(三)从研究内容来看,围绕红色文化深层次问题开展研究,夯实硕博论文深入研究的学理根基

硕博论文主题关键词统计发现,硕士生和博士生关于红色文化研究的选题相当广泛,既重视红色文化教育也重视红色文化传播,既重视红色文化遗产也重视红色文化产业,既重视红色文化旅游也重视红色文化自信,既重视红色文化融入也重视红色精神阐发,可以说恪守了高校研究生的本分和本事。但是作为中国特色社会主义文化体系的主体构成,红色文化研究不仅要有广度,还要体现深度。当前有些硕博论文质量不高,恐怕与有的研究生对红色文化内涵界定不清、红色文化特质把握不准、红色文化功能分析不够、红色文化研究现状认识不足有关,致使有的硕博论文处于浅层化状态,缺乏学位论文应当具有的理论深度。而注重红色文化深层次问题研究,是提升硕博论文质量和水平的内在要求,如红色文化的理论渊源与生成机理、红色文化传播效能评价与指标创设以及“红色文化”与“革命文化”“党史文化”的异同辨析等一系列关乎红色文化研究基础性、根源性问题。推进红色文化研究必须厘清红色文化的理论渊源、生成机理及演进规律,搞清楚来龙去脉才能更好地走向未来。而创设指标体系,有助于更科学合理地评估红色文化传播效能,使红色文化研究始终处于高效运作态势。诸如此类的问题需要硕士生和博士生更多的关注,深入阐释红色文化的核心要素、逻辑层次和形成机制,为红色文化研究向纵深推进贡献智慧和力量。

(四)从研究方法来看,注重红色文化研究方法手段的创新,运用新兴技术增强时代感和精准度

鉴于当前红色文化研究硕博论文方法运用较为传统的现状,要积极引导高校硕士生和博士生注重方法手段的创新,实现传统方法的优势与新兴技术的深度融合,增强红色文化研究硕博论文的时代感和精准度。高校研究生只有深入思考大数据、人工智能、区块链等前沿技术的技术赋能,才能切实增强红色文化研究硕博论文的技术因素,从而彰显前沿技术本身蕴含的重要价值。硕士生和博士生大多处于20—30岁之间,他们接受新生事物快,对新兴技术具有天然的亲和力,但未必能够系统掌握大数据、人工智能、区块链等技术原理、逻辑结构和具体操作。为此,各研究生培养单位要重视新兴技术在硕博论文研究中的具体运用,对硕士生和博士生进行系统的技术培训。一方面,开设理论课程。在条件允许的前提下,为硕士生和博士生开设前沿技术方面的课程,帮助研究生全面了解和系统掌握大数据、人工智能、区块链等前沿技术研发应用现状,使之能够主动拥抱新兴技术方法,并运用于红色文化研究过程中。另一方面,强化实践操作。在掌握前沿技术原理的基础上,邀请技术研发人员对研究生进行技术操作指导,使红色文化研究新技术新方法运用落到实处并取得实效。

作为中国革命、建设和改革过程中形成的独特文化类型,红色文化为中国特色社会主义文化确立了鲜明而厚重的红色基调,是社会主义文化强国建设的精神命脉。红色文化研究的有序推进和高质量发展需要社会各界的广泛支持和积极参与。硕士生和博士生作为高层次人才,其对红色文化的持续关注和深入研究,将为红色文化研究向纵深推进夯实人才队伍保障。为此,各高校、党校、科研院所等研究生培养单位要加大扶持和引导力度,使更多的硕士生和博士生投身于红色资源挖掘、红色遗迹保护和红色文化研究中,把红色文化研究作为其学术生涯的着力点和生长点。

注释:

①中国知网硕博论文数据库尚未收录港澳台地区研究生论文,本研究文献统计暂不包括港澳台三地硕博论文。

——陈桂蓉教授

——王永平教授

——拜根兴教授