风景园林视野下的中国传统山水诗画时空观浅析

王思又 高 伟

(华南农业大学林学与风景园林学院,广州 510000)

由中国传统山水诗画艺术中窥见山水、城、人三者关系的演变史——中国古人从求生存到追求诗意的栖居,逐渐形成了“时空一体,物我交融”“循环往复,大小相与”的传统时空观,其中蕴含了自然时空与心理时空的交流与融合,体现了与西方风景艺术截然不同的东方性。文章在梳理中国传统山水诗画艺术中有关时空观的观点基础上,尝试理解时空观照的不同境界,进一步思考在风景园林工作中,是否能够以时空为介,打破人与所处环境之间的“隔”,营造“有我之境”,引导“无我之境”,探索重回中国传统文化语境中进行风景园林设计的理论依据。

中国传统山水诗画;时空观;山水意境

中国古人始终将自然与人工的山水环境视为城市营造的依据,街区与所处山水环境相互依存、相互增益,同作为居民生活与价值观念的载体。而在现当代风景园林语境中,传统山水观正逐渐走向“看不见”的状态,具体表现为实景的消逝、意象的迷失和时空关系的隔断[1]。源于西方的“图面设计法”虽加快了设计的生产速度,却也带来“孤立、静止、片面、脱离真实”的副作用,主客分离的创作立场隔断了人与所处山水环境的联系[2]。

当前对中国传统时空观的研究多集中于哲学、文学等领域,为风景园林工作提供了丰富的理论指导素材。回归风景园林视野,时空观可作为重回中国传统文化语境中进行风景园林设计、营造山水意境的媒介:冯纪忠[3-5]将“组景”“风景开拓”和“时空转换”作为其思考研究的目标和落脚点,特别强调“空间”及其“序列”在风景园林规划与设计中的作用。王绍增[6-8]提出“时空设计法”,并对明代计成所著《园冶》的“入境式”设计、写作方法进行了深入解读。刘滨谊[9-10]对景观时空转换的诗境量化模式进行了研究,并概述了风景园林存在市井居住园林、自然的山水园林和想象的山水园林三种原型,认为古诗词结合现实的风景园林场景,传统文化结合当代设计,有助于实现风景园林时空转换的多赢。孟彤[11]探讨了中国传统建筑中时间到空间进行转化的可能性和转化方式。以古为师,延续传统山水诗画艺术中的时空观、再现传统的时空表达方式是一个持续探索的过程。

本文立足中国传统山水诗画语境中的时空观,尝试梳理重回中国传统文化语境,以时空为介进行风景园林设计的理论依据。

1 中国传统山水诗画中的时空意识呈现

中国古人对山水的关注最初在其功能,“散气以生万物”为山的本质。时至魏晋,山成为文士隐遁的处所,以“招隐”为题材的诗颇为盛行,仙言道语的游仙诗亦数量空前。隐士在“不可久留”的山中发现了自然,进而在虚灵化了的山水间“向内发现了自己的深情”[12]。山水诗在晋代有了极高的造诣[13]。山水画亦萌芽于晋,逐渐演变为诗、书、画一体的独特表达方式。由“生出万物”的山到“仙居”的处所再到审美对象,在山水的角色转变中,与西方截然不同的山水时空观也逐渐形成。

宗白华认为,中国诗人和画家的艺术境界,是一个充满音乐情趣的宇宙,在这个宇宙里,时空是合为一体的。中国山水诗画中时空一体的空间意识带来了艺术载体循环往复的呈现形式。理性的自然时空与非理性的心理时空双向交流,进而物与我相互交融,大小相与,突破有限进入无限[14],呈现诗画的生命境界。

1.1 时空一体,物我交融

中国传统诗画中,时间的节奏(年、月、节气等)率领着空间的方位(东南西北等)以构成我们的宇宙[13],成就了节奏化、音乐化的“时空合一体”。“生生之谓易”“变易”是中国古代哲人界说宇宙万物如何存在和发展的核心观念。宗白华在《形而上》一文中写道:“其变易非空间中地位之移动乃性质——‘刚柔相推而生变化’之发展绵延于时间。”[15]空间、时间与生命相连通,时空的节奏化、条理化也正是生命的时空感受。杜甫诗云:“乾坤万里眼,时序百年心”。形象地表明在中国人的意识中,时间与空间都与人类感官(眼、心)紧密联系[16]。因而中国诗人的眼睛有如电影镜头的临空流动、上下转折,以俯仰往还的精神观照自然[17]。何逊在《日夕出富阳浦口和朗公》写道:“山烟含树色,江水映霞晖。独鹤凌空逝,双凫出浪飞”。诗中一山一水、一高一低的对仗形式,描绘出一个高低远近、状貌声色共存并发的自然世界。艺术创作、审美活动的背后,活跃着的是艺术家心灵时间与心灵空间的相互转化,王国维将这洋溢其间的生命“时空之美”称为“古雅”。时间的“绵延”意味着空间的“广延”,艺术创作中作为时间之美的节奏律动拓展生成了作为空间之美的审美“境界”。审美“境界”是艺术创作与欣赏活动的最终产品,“节奏”则是创作的手段。如传统山水画“使在远者近,抟虚成实,则心自旁灵,形自当位”(王船山《诗绎》),空间本身参加进全幅节奏,时空一体,使虚的空间化为了实的生命[13]。

中国传统山水诗画中的时空观强调时间意识和动态观念,自然时空与心理时空交融,显现着自然中的生机,又蕴含着情感状态的深层境界[14]。诗画常以物候、物态体现自然时空的转换,如山水诗之“梅柳渡江春”“夕曛岚气阴”,山水画论之“春秋代序,阴阳惨舒,物色之动,心亦摇焉”。心理时空则须通过自然时空中的情感化处理来实现。有限生命与无限宇宙之间的根本对立,引发了“心理时空”对“自然时空”的塑型与超越[18],观照者由此便能“观古今于须臾,抚四海于一瞬”(《文赋》陆机)。唐代文学家司空图认为,诗中景象应为“象外之象,景外之景”。“象外之象”包括了存在于自然时空中的具体物象和审美时空中飘忽空灵的“意象”和意境[19]。心理时空超越了自然世界的有限性,物我则在剔透玲珑的审美时空中交融。

1.2 循环往复,大小相与

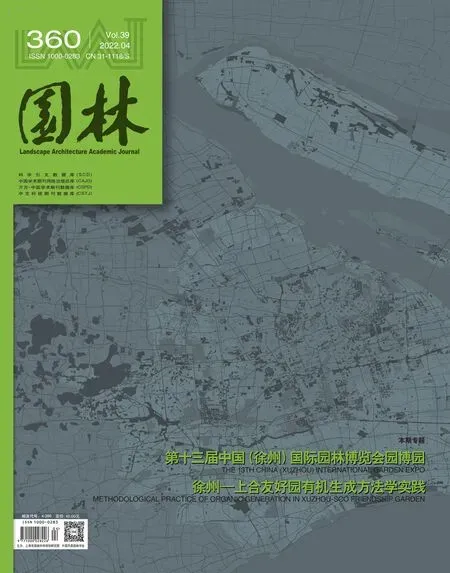

人类对于自然把握之广度、深度及原始时代就已存在的生命意识,是不同历史时期的时空认识产生的基础。在无限圆周上循环往复的时间观念广泛存在于中国人的意识中[20]。《易经·系辞》曰:“广大配天地,变通配四时”。天地广阔无垠,“四时”周而复始,而“四时”的变化又与自然万物的生死枯荣紧密相连。在四时的无限循环中,“万物各得其和以生,各得其养以成”。在山水诗画领域,作者与观者追求的是“入画”的体验,一方面是“审时度候为之(石涛)”,以生命为中心的四季山水母题[21];一方面表现为可行可望、可游可居[22]的山水位置经营。在中国古典园林领域,作者与观者追求的则是“入境”的体验,除楹联匾额的表达[23]之外,组织游览序列亦是中国传统园林“引人入境”的重要途径,可见于步移景异的时间设计、往复周游的环线布局,如网师园(图1)。无论“入画”还是“入境”的内涵,追求的都是在有限的画幅和场所中表达时空一体、循环往复的无限宇宙观。

图1 网师园环水面游览路径Fig. 1 Tour path around the water of the Master of the Nets Garden

中国古人从有限领悟无限,以无限灌注于有限,使大与小、有限与无限交融在一起。追求阔大恢宏、把握整体,是秦汉时期审美情趣中一种突出的空间观念。至魏晋南北朝,时空观念转为追求由小及大、由近及远,园林由此勃然兴起。季候变化、步移景异,一丘之玩中融合了时间因素而显得丰富起来[24],空间便从眼前之物趋向深远。而至唐代,唐人广阔的空间观念融入了时间的真实感受,极强的时流心理与漫长的时间观念并存,由时流的无始无终转向时空的容大于小,包裹着神话色彩,表现为大与小的相即相融、圆融回转[25]。李贺《梦天》一诗云:“黄尘清水三山下,更变千年如走马。遥望齐州九点烟,一泓海水杯中泻。”自诗人月宫俯看人世情景的独特视角可见:大的时空经充分消化,便感觉小;赋予小的时空丰富的内蕴,则感觉大。

2 中国传统山水诗画中的时空观照方式

山水审美境界是就物我关系而言的,马正平[26]、彭玉平[27]、朱维[28]等学者对“境界”与时空的关系进行研究,意图在“境界”如何实现的问题上为主体心灵建构客体形式提供一种可能性的解读[29]。詹冬华指出中国古代人文思想的谱系中存在三种基本的观照时间的立场:“执有观时”“体无观时”“解空观时”,分别对应儒、道、释这三种文化类型[30]。儒家的“比德”说,道家的“畅神”说,禅宗的“见性”说,共同构成了中国传统山水审美思想的主体,其不同的物我关系决定了时空观照方式的差异,带来的境界体验也不同。

2.1 执有观时,以大观小

执有观时立场,时间标示着生命的本源、事情发展的时机和“有无”的转化。海外汉学家克洛德·拉尔认为,阴阳的交互构成一切有形存在物“春生、夏长、秋衰、冬亡”的直接原因。时间被看作一切“有”的变易本身,肯定了时间和观照者的存在。儒家影响下的“山水比德”范式至魏晋南北朝时期发展为“物感”理论[31-33]。晋诗多以时间为诗题,充满对时间迁逝的感叹,“遵四时以叹逝,瞻万物而思纷,悲落叶于劲秋,喜柔条于芳春(陆机《文赋》)”。因“物变”而引发的“物感”在晋宋之后向着“物色”的层面发展,以“感知”掩盖“抒情”,进入到一个“声色大开”的山水诗境。王国维的“有我之境”:“以我观物,故物皆著我之色彩”,正是诗人心思涌动及内心深处获得。在“执有观时”的立场下,“有我”的境界如何在山水艺术实践中得以实现?

宗白华认为“以大观小”是中国绘画全面客观的观照方法的路径[34]。刘继潮则将古人“以大观小”的观照方式喻为解读古典山水画创作过程和其空间结构的钥匙,并提出“游观”是破解沈括“山水之法,以大观小”奥理的合理路向[35]:“游者,游心太玄,游目骋怀;观者,俯仰往还,心亦吐纳。”游观的本体性决定了书画长卷与立轴的独特形式,其卷收形式是古人延续、展开、无限、流动的时空观念的反映[36]:一方面实践了视点的前后升降移动,成就了山水画可望可行、可游可居、循环往复的自由空间;另一方面实践了沈括“重重悉见”的山水空间,物象的远近大小在时间的流动中自然生成,无往不复。中国古代画家所画山水是心中的丘壑,他们行万里路,在真山水中“目识心记”,以心观物,运用记忆和想象的智慧“布置意象”,将其贮存的视觉常态经验熔铸为山水意象,生成独特的空间图式。“以大观小”正是以“我”观物,用“心灵之眼”整体、有机地把握自然山水。中国古典园林的假山亦指向文人心中的理想山水范式,是对自然的超越[37],其游赏路线组织同在这样一种观照立场下进行。如苏州环秀山庄,造园者胸怀丘壑,绕水环山设置观赏点,掇群石为居游之山[38],经由饱游饫看与凝练熔铸[39],集苏州四方名山意象于一山(图2)。高而登楼上山,低则过桥越涧,几经盘绕俯仰才能看尽绝谷危峰,犹如置身一幅连续的画卷中[40],非游不可观其精妙。园中的问泉亭(图3)悬挂唐寅的题画竹联:“小亭结竹流青眼,卧榻清风满白头”,以“我”观物,料翠竹清风见我应如是。

图2 环秀山庄假山Fig. 2 The rockery of Mountain Villa of Secluded Beauty

图3 环秀山庄问泉亭Fig. 3 The pavilion of Mountain Villa of Secluded Beauty

执有观时,肯定了时空及观照者的存在,主体与客体相即相离,观照者“以大观小”,以本体之观感悟物象的本源,由此将“有我之境”呈现于笔墨间。

2.2 体无观时,以物观物

传统山水审美经验在老庄思想的影响下发展为认知生命神韵的心灵活动,与道家对宇宙生命本体的领悟过程一脉相承。老庄的“道”是一种绝大的无穷无尽的时间,或者说是一种永恒。时间同“道”一样,也是非物质的,超越于形而下的感知之外,没有先后始终,因此从道论中引申出“体无观时”的观照立场[30]。

“体无观时”并非否定时间的存在,而是“使日夜无郤而与物为春”(《庄子·德充符》),通过超越于时间之外而打破时间的束缚,在精神上保持物我两相忘的状态。王国维认为,实现这种“无我之境”只能在心思沉静中抵及,需得“以物观物”,即物我彼此不分的非对象化之观[41],才能对物的本来面貌作最真实的观赏。如杜甫描写春日山水的《绝句》“迟日江山丽,春风花草香;泥融飞燕子,暖沙睡鸳鸯”时,诗中人迹全无,万物万象自然而然地发生;又如王维的《辛夷坞》:“木末芙蓉花,山中发红萼。涧户寂无人,纷纷开且落。”诗人追求在山水间浑然忘我,成为自然现象的参与者,摒除个人情思,得出物的精神与特性,便能与物俱化[17]。晋代陶渊明辞官归隐庐山脚下,所营庄园虽小,却因居者“体无观时”的观照立场得以收摄延纳庐山之景“采菊东篱下,悠然见南山”[42],在虚静中观照庐山,不怀有自身的爱憎情绪,山才呈现出它的本来面目,淡化了主体的能知作用而与自然山水浑然一体,经历“看山不是山,回归看山还是山”的境界(图4)。

图4 石涛《陶渊明诗意图(其一)》Fig. 4 Tao Yuanming picking chrysanthemums by SHI Tao

在“体无观时”的立场下,时间流逝的焦虑感隐褪了,乘“有”入“虚”,消除时空、物我的差别,故能以物观物,体悟“无我之境”。

2.3 解空观时,刹那直观

在儒、释、道三家中,禅宗的时空显得最为空灵、自由,是极具超越性的心理时空。“解空观时”是以禅宗“不执着”的立场来体验时间,其对瞬间与永恒关系的把握,即禅宗的顿悟[43]。李泽厚将这种独特的时空体验概括为“瞬刻即永恒”。这种观时立场对山水诗画艺术影响深远,王维、苏轼、董其昌等文人名士皆“以禅入诗”或“以禅入画”。

禅宗的最高境界即“万古长风,一朝风月”,在刹那间得到了永恒,刹那已成终古。时间的迁逝感经由理性过滤,由“物感”观念转而对山水进行“审美静观”[44]。从王维的部分山水诗中可以看到,“刹那直观”取代了比兴的手法,诗歌意象最终深化为纯粹现象。如《鸟鸣涧》一诗中写道:“人闲桂花落,夜静春山空。”以人闲、夜静衬托出山的空——山之所以空,正是因为它闲和静,是观照者对山中事物的动态作静观而获得的感悟。诗人透过“色”来观“空”,将自然界的声色动静视作看空之人所观的“色相”,“空故纳万景”消解了主客二分的思维模式。中国古典园林中亦有此类手法的运用,如苏州狮子林将禅理融入到假山的创作与观照中[45];或苏州拙政园的雪香云蔚亭,居池岛最高处,四周几株老树,数枝白梅,与岛外华美景象呈鲜明对比,静坐亭内,可见对联“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”,不为繁杂之象所动,引人“止息杂虑”。

解空观时,是古代文人汲取佛禅的智慧,以“和光接物”的态度,针对自然之物声色动静作刹那直观,让山水呈现“空寂灵知”的境界。

3 以时空为介,营造山水意境

本文将宗白华先生的“时空一体”理论、王国维先生的“境界”理论以及詹冬华教授提出的三种观照时间的方式作为主要理论框架,对传统山水艺术中所呈现的时空观以及观照方式进行梳理,将“时空”作为理解传统山水艺术的切入点,为当代造园中审美境界的营造提供以下启示:

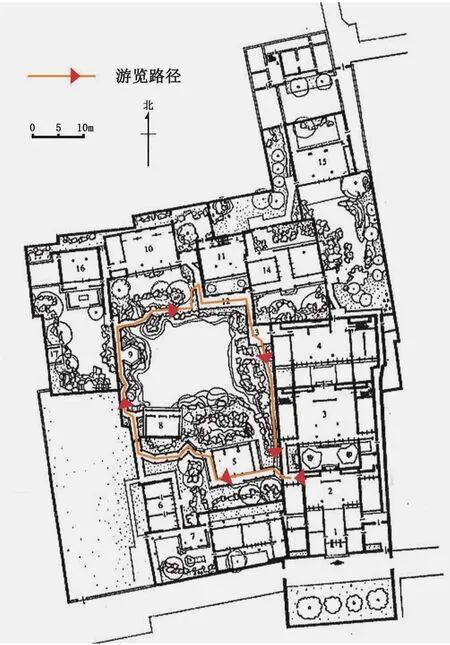

园林中的时空体验同诗画一样,既要考虑园林整体布局在时间和空间上的内外联系,又要组织好游览序列,引人入胜。从“整体性”的角度来考量,中国古人在营造居住环境时是将内与外、时间与空间视为一体的,这一观点可以在古代明堂建筑中得到应证——十二月令率领着十二方位,指引着天子的行为起居[46](图5)。当代园林营造亦应综合考虑游览者所处时间与空间的对应关系,即结合整体的山水格局、气候、文脉等多方面特征进行布局,推敲为此时此地营造何种景,或设置何种屏障,营造适合活动的空间保护身体不受毒暑、邪风等损伤[47],同时能从中察觉方位循回与往复,获得心灵上的审美体验。

图5 明堂十二宫与皇帝十二月所在位置Fig. 5 Corresponding relations between Ming Tang’s twelve palaces and the emperor’s location in twelve months

从游览序列组织的角度看,传统时空观念下营造的洄游园林亦时序提供了游线组织的经典范式,游览者宛若置身一幅首尾相连的长卷之中,在现实或虚拟的空间中游走,或俯或仰,从空间出发,途经游线的时间,最后又落实到空间[48],山水与“我”在周而复始的游观过程中交融。此外,中国的诗词、绘画追求“境生于象外”,就游览者的观照体验而言,园林中匾额、楹联的巧妙设置更能打破自然时空的约束,赋予园林无限的意境,引人会心一笑。

4 结语

面对传统山水观的迷失、生态环境的恶化等问题,我们还应从中国古人的山水人居环境中寻求答案,重新理解山水园林营造的本质[49],传统的山水诗画为此提供了有效的线索。

中国传统山水诗画呈现出中国古人对所处时空环境的朴素认知与浪漫想象,为如何营造园林的整体时空关系、经营时空序列,以及从具象的景物建造到物我交融的意境营造,提供了经典的时空范式。此外,不同文化类型下的时空观照方式也为获得“有我”乃至“无我”的审美体验提供了可能的途径。基于中国传统山水诗画时空观所体现的空间范式,使用当代技术与材料,回应现实场所问题,是中国当代风景园林设计值得探索的一条路径。

注:图1改绘自周维权《中国古典园林史》;图4资料为故宫博物馆藏,图源:https://minghuaji.dpm.org.cn/paint/appreciate?id=ed3e904f99c74b87b0e09ca2018 612ed&type=721;图5引自参考文献[46];其余图片均为作者自摄。