汉语动结式、连动结构及兼语句对比

王晓娜

(沈阳师范大学 外国语学院,辽宁 沈阳 110034)

自然主义认为,语言系统在很大程度上(但非全然)是由其被识解(construe)、被处理的方式所决定的;人脑更容易处理的形式被看作是更自然的,因而是语言系统所偏好的。经济性是一个多重含义的概念,若理解为处理优选(processing preferences)或广义的省力原则(the principle of least effort),它包括两个方面。一是编码经济性(狭义的经济性),指的是语言形式力求达到编码最省力的倾向,其中包括编码组合经济性(syntagmatic economy),即常用的形式短一点好;编码聚合经济性(paradigmatic economy)即脑子里记的项目少一点好。二是解码经济性,即为听话人着想,使其解码最省力的倾向:解码时语言形式的区别性越高越好,句法的易分析性(parsability)越高越好[1]510。

语序是汉语语法实现、语义表达的重要手段。时序原则作为人类认知结构中最重要的概念之一,汉语表达较依赖对时间顺序的感知,常常遵守“先发生的事先说,后发生的事后说”的原则。比如,汉语连动句表达一个动作A 可含有若干个小动作 A1、A2、A3……An,构成一个“小动作群”,隶属于一个上义行为。汉语按照这些小动作发生的先后顺序来连接它们,形成了一个复杂谓语[2],此外,还有动结式复合词、兼语句等都遵守时序原则,体现了汉语语言编码的聚合经济性特征。

基于此,有些学者提出动结式复合词、兼语句都是连动结构,连动结构这一概念变成了万能式,不利于汉语语法理论体系的构建与发展。因其概念模糊、边界模糊,也不利于连动结构的深入研究。本文拟梳理连动结构、动结式复合词与兼语句的句法语义异同,尝试找到连动结构与相关结构的边界。

一、连动结构与动结式复合词

连动结构与动结式复合词的历史渊源由来已久,但两者的语法单位层次不同,前者为单句层,后者为词层。现代汉语动结式结构的来源与古汉语“而”字并列结构和连动结构有关系。动结式结构有两个源头:一个是并列结构的减缩,即意义关联但结构独立的短语由于连词脱落等原因而最终凝固而成的表达式;另一个来自分离式连动结构,该结构表结果的成分是不及物的,传统上分为自动词和形容词两类,语义上一般也仅指向宾语[3][4]281。动结式复合词和连动结构之间有历史演变关系,“而”字功能退化标示着汉语句法并列结构优势特征的逐渐衰落。动结式起初是一种A 类连动(从属在前、核心在后的一类连动的减缩形式,例如“刺杀之”(《战国策·燕策三》)就是“刺而杀之”(《战国策·齐策六》)的减缩;“化为”(臭腐复化为神奇)(《庄子·知北游》)是“化而为”(“化而为鸟”)(《庄子·逍遥游》)的减缩。经过合并而成的V1V2 动结式,V1 表达方式或工具,V2 表达行为的结果。中古以后,动结式复合词数量暴增,都属于新组合或经过重新分析的复合词,而不是句法层次的结构变化[5]202-203。

其次,连动结构和动结式复合词在形式上都是多个动词相连,动词之间没有表达句法依存关系的连接标记,共享至少一个核心论元,也存在像(1)那样主语共享的动结式结构,而且只有一个时间限定语,例如:

(1)a.张三昨天追累了李四。

b.*张三昨天追今天累了李四。

c.*张三昨天追了累李四。

最后,动结式结构前后动词成分的顺序不可任意调整颠倒,即遵守时间顺序性原则[6]。汉语动结式复合词严格遵循时间象似性条件(Temporal Iconicity Condition, TIC)[3][7]。如(2a-d)在SVO 句、宾语前置句、被动句及句子性主语句中,谓语“哭醒”总是致使事件“哭”在前,结果事件“醒”在后的顺序。

(2)a. SVO 句:孩子哭醒了张三。

b.宾语前置句:孩子把张三哭醒了。

c.被动句:张三被孩子哭醒了。

d.句子性主语句:[孩子哭]哭醒了张三。

时序原则是连动式的结构原则,汉语连动结构就是对概念、逻辑、认知方式等先后顺序的临摹[8]。在这一点上,动结式结构也同样遵守时序原则这一结构规则,动词性复合词与连动结构总体上的平行性是确定无误的[9]。

通过以上三点,可以理解为何很多学者将动结式结构纳入广义连动结构范围,因为动结式结构具有连动结构“共享至少一个核心论元、只有一个时间限定语、前后动词的顺序不可重新调整”等共性特征。

但本文认为,动结式复合词不宜纳入连动结构的范围,两者不在同一个语法层,前者为词层,后者为单句层。此外,两者在句法语义上也有不同表现。

第一,关于共享的核心论元。汉语连动结构的共性特征之一是至少共享一个核心论元[10]17[11]。汉语典型连动式要求相连的几个VP短语共享施事主语,而构成动结式结构的V1和V2 的主语不一定同指,也可以异指。汉语动结式结构共计19 种类型[12],其中主语同指的见(3),主语异指的见(4)。

(3)张三站累了。

(4)张三哭湿了手绢。

汉语V-V 动结式结构的整体论元结构受到以下三个方面的限制:题元认同(theta identification)、题元等级[13][14]和中心语特征渗透(head percolation)。其中,题元认同就是通过认同操作将 P(y)&Q(x)转化为 P(x)&Q(x)格式(其中 P 和 Q 代表谓词,x 和 y 代表变量),即将一个谓词中的变量与两个谓词的变量等同起来。题元认同其实是一个减少论元的过程,语义上是通过谓词修饰规则(predicate modification rule)来进行计算的。连动结构整体论元结构并没有像动结式结构那么复杂,它的价等于V1 和V2 动词的价之和减去共价和消价数[15]。

第二,关于动词之间是否有致使语义关系。动结式结构中两个动词之间一定存在致使关系,V1 一定为一个事件动词(event verb),V2 却常常为一个状态动词(state verb),例如:点亮、砍钝、唱哑等。除此之外,Steward 以Edo 语为研究对象,认为动结式结构中的V2 只能是非宾格动词。而汉语典型连动句中相连的动词之间不要求有致使关系,而且V1 和V2 常常都为动作动词,VP1 和VP2 之间只有时间先后关系,V2 一般不能为非宾格动词,而是及物动词[16]。

第三,关于有界性。汉语典型连动结构要求非末位动词短语必须是有界的,常常通过在动词附加趋向动词补语或完成体标记“了”的方式来实现有界要求,以便保证后续动词的发生。而动结式结构中的V1 常常为过程动词,V2 为 V1 的结果补语,V1 因后附 V2 这个结果补语才具有有界特征。

第四,动结式结构的V1 和V2 之间可以插入“得”或“不”等补语标记,而汉语典型SVC 的VP1 和 VP2 之间不能插入“得”或“不”,如例(5-6)。(5a-b)“听懂”和“砍钝”为动结式结构,V1 和 V2 之间可以插入“得”或“不”;但是汉语典型连动句中VP 之间不能插入“得”或“不”,否则句子不成立,见(6a’)和(6b’)。

(5)a.听懂→听得懂→听不懂

b.砍钝→砍得钝→砍不钝

(6)a.张三推开门走出了教室。

a’.*张三推开门得/不走出了教室。

b.张三穿上衣服跳下地跑到了车间。

b’.*张三穿上衣服得/不跳下地得/不跑到了车间。

第五,关于操作层面。动结式结构属于词法层面的操作,而连动结构属于句法层面上的操作[3]。

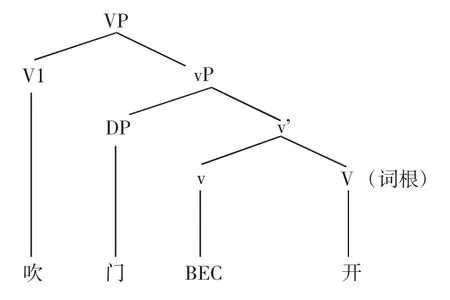

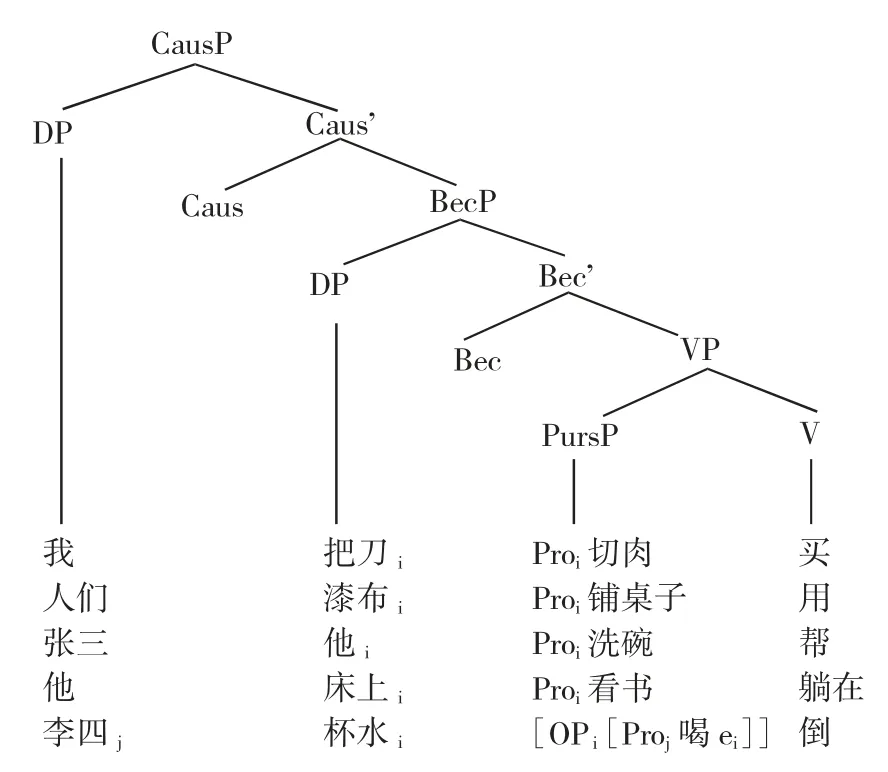

汉语动结式复合词的句法分析如下:动结式复合词是一个复杂谓语,表结果的成分具有词根性质,且含有一个没有语音实现的轻动词核心“BEC”,BEC 以表结果的词根为补足语,其指示语位置由一个内论元填充[3],详见图1。

图1 吹开门的句法分析

V1 表示活动动词,vP 指示语位置的DP承担客事的语义角色,轻动词v 与表结果的词根合并。分布形态学理论的分析很好地体现了动结式复合词与分离式动结结构之间的关系[3]。动结式复合词的底层结构来自分离式动结结构如上图所示,然后通过后句法操作,即在句法向音系式推导过程中通过形态合并(morphological merger)而生成的[17]180。如此一来,如果没有发生句法后的形态合并操作,我们就可以得到分离式动结结构或动结式的分析结构;如果句法后发生形态合并操作,我们就得到了动结式复合词结构。

第六,从跨语言的角度来看,不是所有分离式连动结构的语言都允许动结式复合词的存在,也就是说动结式复合词形成的条件要比连动结构更加严格。VO 型语言的结果结构中,如果表结果的成分“尺寸”(size)很小,其基本语序是“动作—结果—宾语”(即动结式复合词+宾语)[18]。与此同时,“动作—宾语—结果”(即分离式动结结构)作为非基本语序也可以存在。反之,如果表结果的成分尺寸很大,动结式复合词就不可能存在。判断成分尺寸的标准是看它能否受副词修饰:不能接受副词修饰的是小尺寸,能接受副词修饰的则是大尺寸。

依据古汉语语料、宁波话、上海话及温州话的语言事实:动结式复合词要求其表结果的成分尺寸很小(不受副词修饰、不能重叠等)[3][19][20][21]200。动结式整合高度最高,不能再在两个动词之间插入除“得、不”之外的其他成分,而动作目的类连动结构、规约目的类连动结构和兼语结构都可以[22],例如:

(7)a.他洗干净了衣服。

a’.*他洗很快干净了衣服。

b. 他买了本小说看。

b’.他买了本小说兴致勃勃地看。

基于上述分析,连动结构与动结式复合词都受到时序原则或时间象似性原则。但两者在论元共享、语义关系、有界性、操作层及整合程度五个方面有差异。

二、连动结构与兼语结构

兼语短语就是由前一动语的宾语兼作后一谓语的主语,即动宾短语的宾语和主谓短语的主语套叠,合二为一,形成有宾语兼主语双重身份的一个“兼语”。而兼语句就是由兼语短语处于句子核心位置的句子[23]48,根据兼语前一动词的语义,兼语句分为使令类、爱恨类、选定类和有字式。

在不少语法著作“V1+N+V2”结构中,N 指施事的一类称为递系式(或称兼语式),凡是N不指施事的统称为连动式,并且认为递系式的特点是其中的N 具有双重身份,既是前边V1的宾语,同时又是后边V2 的主语。连动式的特点则是V1 和V2 的主语相同[24]162。这种看法恐怕不一定妥当。

“V1+N+V2”的一类连动结构里,N 和V2 之间的隐性语法关系是多种多样的,例如:

(8)a.请客人吃饭。

b.派他当代表。

c.买一份报看。

d.给我一杯水喝。

e.买把刀切菜。

f.倒杯水吃药。

g.帮他洗碗。

h.找人聊天儿。

i.躺在床上看书。

j.上北京开会。

(8a-b)的 N 是施事,(8c-d)的 N 是受事,(8e-f)的 N 是工具,(8g-h)的 N 是与事,(8i-j)的N 是处所。

不管(8a-j)中 N 与 V2 有什么语义关系,这些句子的共同点是:VP1 和VP2 共享至少一个核心论元,所以,以朱德熙为代表的学者是将兼语结构看作是连动结构的范围,将兼语结构称作功能切换连动式(switch-function SVC),但汉语学界常以主语是否共享标准强调连动结构和兼语结构是不同的独立句式,而忽略了两个结构之间的共性特征[10]14。

使令义分为支使类和致使类。熊仲儒认为,支使类兼语句表示使什么做什么。主动词有“请、叫、派、催、逼、求、托、命令、吩咐、动员、促使、组织、鼓励、号召”等[25]142。致使类兼语句主要是由“使、令、让”等强致使义动词充当主动词的句子[26]。选定类兼语句的前一动词有“选聘、称、说”等意义,兼语后的动词常为“为、作、是”等动作。

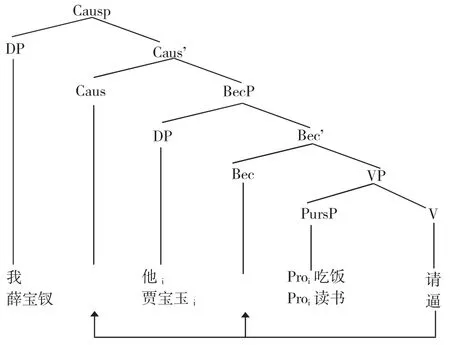

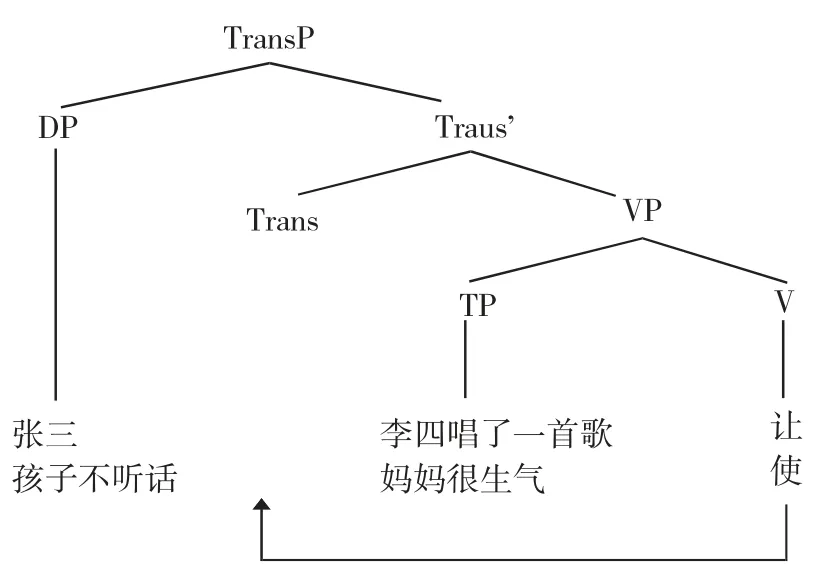

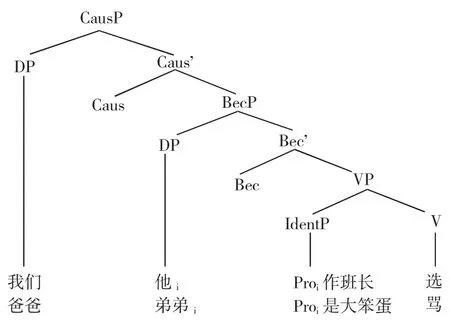

熊仲儒认为,不存在身兼二职的兼语,否则会违反题元准则,第二个动词的逻辑主语为Pro,且受到第一个动词宾语的控制。支使类兼语句受到致使范畴(Caus)、达成范畴(Bec)和目的范畴(Purs)的扩展;致使类兼语句是动词受转移范畴(Trans)扩展,该范畴选择两个论元,一个是致事,一个是结果,前者表示活动子事件,后者表示状态子事件;选定类兼语句受到致使范畴、达成范畴和等同范畴(Iden)的扩展[26]。

熊仲儒分析了能在第二个动词前插入“来、去”的兼语句,他认为这类兼语句跟目的连谓句在话题化、被动化和把字句三个方面表现出高度的句法平行性[27]213-222。

(9)a.他买了份报纸看。

b.人们用这种漆布铺桌面。

c.我们派他当代表。

(10)话题化

a.*报纸,他买看了。

b.*这种漆布,人们用铺桌面。

c.*他,我们派当代表。

(11)插入“来”

a.报纸,他买来看了。

b.这种漆布,人们用来铺桌面。

c.他,我们派去当代表。

(12)被动化

a.*报纸,被他买看了。

b.*这种漆布被人们用铺桌面。

c.*他被我们派当代表。

(13)插入“来”

a.报纸,被他买来看了。

b.这种漆布被人们用来铺桌面。

c.他被我们派去当代表。

(14)把字句

a.*他把报纸买看了。

b.*人们把这种漆布用铺桌面。

c.*我们把他派当代表。

(15)插入“来”

a.他把报纸买来看了。

b.人们把这种漆布用来铺桌面。

c.我们把他派去当代表。

(9a)是受事宾语共享类SVC 或规约目的类 SVC,(9b) 是一般动作目的类 SVC,(9c)是兼语结构。这六个例句分别进行话题化、被动化和把字句转换,所得到(10a-c)、(12a-c)及(14a-c)都不合法。但是这些不合法的句子可以通过在V2 动词前插入表达“连接作用”的“来、去”使句子成活,见(11a-c)、(13a-c)及(15a-c)。

(11a-c)、(13a-c)及(15a-c)中的“来、去”不再是表达实在意义的趋向动词,而是已经虚化的、表达目的意义的连接词,大致等同于英语的“to”,因此,熊仲儒将这类表目的意义的“来、去”处理为目的范畴(PurP)的核心,并认为支使类兼语句和目的连谓句的句法构造是一致的,都是受到致使范畴、达成范畴和目的范畴的扩展[25]142-147。兼语结构、目的类连动结构的句法分析如下。

图2a 支使类兼语结构的句法结构

图2b 致使类兼语结构的句法结构

图2c 选定类兼语结构的句法结构

图3 目的类连动结构的句法结构

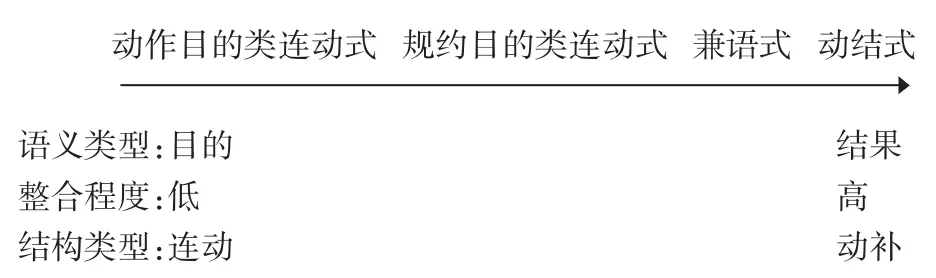

动作目的连动式、规约目的连动式、兼语式、动结式形成一个整合程度不断提高的连续统。随着整合程度的提高,V2 的补充性功能越来越强,V1 的中心身份也越来越稳固,至动结式,V2 大多数由形容词充任,已很难与V1 争夺中心的资格;从语义类型上来看,是一个VP2 由表“目的”向表“结果”过渡的过程;从结构类型来看,是一个不断接近动补结构的过程,VP2 越来越接近于典型的补语[22]。

图4 补语化连续统

本文认为,将动作—目的类SVC、规约目的类SVC、兼语结构及动结式结构归类为核补类连动结构是合理的;而且动作—目的类SVC、规约目的SVC 和兼语结构三者之间有高度的句法相似性,可以统称为广义目的类SVC。

根据兼语句V1 的致使义特征的强弱,将V1 动词分为二价ECM 动词、三价ECM 动词、二价控制动词和三价控制动词[26]。例如:

(16)a.逮几只蝴蝶做标本。

b.捡起鸡毛当令箭。

c.团长命令战士们冲锋。

d.别强迫他做那件事。

e.他们叫林黛玉做“潇湘妃子”。

f.就叫他为赤霞宫神瑛使者。

g.这件事使我很难堪。

h.这个问题叫人摸不着头脑。

(16a-b)中的V1 为二价控制动词,指派施事和受事题元,VP2 属于附加语成分;(16c-d)中的V1 是三价控制动词,分别指派施事、受事和目标三个题元角色,VP2 是动词V1 的目标论元成分;(16e-f)中的 V1 是三价 ECM 动词,分别指派施事、受事和结果三个题元角色,VP2是V1 的结果论元;(16g-h)中的 V1 是二价 ECM动词,指派施事和述题题元角色,N+VP2 为小小句结构,整体被指派述题角色。根据汉语兼语结构V1 的动词的分类,可以看出:兼语结构的V1 动词一定是及物动词;兼语结构可以分析为控制结构或提升结构两类。但在动词及物性特征的可能组合中,V1 也可以是不及物动词,而且汉语典型连动结构是一种非对称并列结构,不是控制结构也不是提升结构。

汉语连动结构和兼语结构有共性特征但也存在个性差异。

第一,兼语结构的典型句式中的V1 动词常常含有致使或使令义,V2 表示结果,这一点跟动结式结构相似,但兼语结构中V1 和V2 之间一定有共享的名词性成分,动结式结构V1和V2 之间没有其他成分阻隔。依照Haspelmath提出的连动结构的十条共性特征[11],连动结构并没有要求V1 一定是含有致使语义的要求。

第二,兼语结构和连动结构中相连的前后动词的顺序都不能任意调整,汉语典型连动结构的语序不可调整是因为遵守时间顺序性原则,而兼语结构的语序不可调整是遵守动作—目的/结果的语序原则。

第三,兼语结构中的V1 和V2 无法独立成句,V1 是V2 成句的必要条件,是V1 的一个必有论元成分,而不是附加语。而汉语典型连动结构中V1 和V2 都可以独立成句,二者之间没有谓词—论元关系。

第四,致使类兼语结构V1 的主语可以是V1的施事、原因、方式、工具、时间等,V1 的宾语是其受事宾语,V1 的主语和宾语都必须显性体现。V2 的主语是空语类Pro,它与V1 的宾语同指,而且有多种语义关系。而汉语典型连动结构V1 动词前的主语必须是V1 和V2 的施事主语,VP2 前的空主语必须指向V1 的主语。

三、结语

连动结构是一个有争议的存在,关于存废之争、关于是否是形式语法的挑战等不绝于耳。本文通过梳理已有研究成果,认为动结式复合词、兼语句总与连动结构放在一起讨论,主要是三者都遵守时序原则,在复杂事件的语义表达上有相似性,是一种复杂事件的经济表达。但三者还是要区别对待才更有助于对汉语词法、句法乃至语法体系的探究。动结式复合词历时上虽与连动具有演变关系,但共时层面与兼语句和连动结构隶属两个完全不同语法单位层面的问题,前者为词法单位,后两者为句法单位。连动结构确实是一个容易引起歧义的概念,从传统汉语语法专著与论文中可以看出,连动结构最典型语言现象其实是同一主体相继发出两个或以上动作行为的单句结构。因此,本文建议称其为连动句,与兼语句一样,都具有单句性特征,但在共享论元层面及动词之间语义关系的紧密度上存在较大差异。连动句更接近一种并列结构,兼语句可以归为核补结构。